脳と神経系の病気とは(仕組み・主な領域・受診のポイント)

脳と神経系の病気は、私たちの思考、感覚、運動、そして生命維持活動そのものを司る複雑なシステムに影響を及ぼすため、多くの方にとって深刻な不安の原因となります。「頭痛が続くけれど大丈夫だろうか」「最近もの忘れが多い気がする」「手足がしびれるのはなぜか」——こうした日常的な不調の背景に、重大な疾患が隠れている可能性もあるためです。

この記事では、脳と神経系の病気に関する包括的な情報を提供します。この最初のセクションでは、まず全体像を理解するために、神経系がどのように機能しているのか(仕組み)、どのような病気が含まれるのか(主な領域)、そして最も重要な「いつ、どの科を受診すべきか」という初期対応のポイントについて、分かりやすく解説していきます。

本記事は、日本のガイドラインや公的な医学情報に基づき、信頼できる知識を提供することを目的としていますが、個別の医療アドバイスに代わるものではありません。ご自身の症状に不安がある場合は、自己判断せず、必ず専門の医療機関を受診してください。

神経系のしくみ:中枢・末梢・自律神経の役割

私たちの体は、神経系という巨大な情報ネットワークによって制御されています。このシステムは大きく3つの部分に分けられ、それぞれが異なる役割を担っています。

- 中枢神経系(CNS): これは体の「司令塔」であり、脳と脊髄から構成されます。脳は思考、記憶、感情、五感をコントロールし、脊髄は脳からの命令を手足に伝えたり、手足からの感覚情報を脳に送ったりする重要な経路です。

- 末梢神経系(PNS): 中枢神経系から外に出て、全身に張り巡らされている神経のネットワークです。手足の筋肉を動かす運動神経や、熱さ・痛さを感じる感覚神経などがこれにあたります。末梢神経の詳しい仕組みについては、こちらの記事でも解説しています。

- 自律神経系: 私たちが意識しなくても心臓、胃腸、血管などの働きを自動的に調整してくれるシステムです。活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」の2つがバランスを取り合っています。ストレスや不規則な生活でこのバランスが崩れると、自律神経障害と呼ばれる様々な不調が現れることがあります。

脳と神経系の病気とは、これら司令塔、伝達路、自動調整システムのいずれかに問題が生じ、麻痺、しびれ、痛み、めまい、意識障害など、多種多様な症状を引き起こす状態を指します。

主な疾患領域の概要

「脳と神経系の病気」と一口に言っても、その範囲は非常に広く、原因も様々です。ここでは、代表的な疾患カテゴリーの概要をご紹介します。

- 脳血管障害(脳卒中): 脳の血管が詰まる(脳梗塞)か、破れる(脳出血・くも膜下出血)病気です。後遺症を残さないために一刻も早い治療が必要な、医療緊急事態の代表です。

- 変性疾患: アルツハイマー病に代表される認知症や、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、神経細胞がゆっくりと失われていく病気が含まれます。

- 脳腫瘍: 脳内にできる腫瘍で、他の部位から転移してきた「転移性脳腫瘍」と、脳自身から発生した「原発性脳腫瘍」に大別されます。国立がん研究センターの情報によれば、原発性脳腫瘍は悪性度(グレード1~4)によって治療方針が大きく異なります。

- てんかん: 脳の神経細胞が異常に興奮することで、けいれんや意識障害などの「てんかん発作」を繰り返す病気です。

- 末梢神経障害: 手足のしびれや痛みを引き起こす病気で、橈骨神経麻痺のような圧迫によるもの、糖尿病の合併症によるものなど、原因は多岐にわたります。

緊急!脳卒中のサイン「FAST(ファスト)」とは

脳と神経系の病気の中で、最も緊急性が高く、時間との勝負になるのが「脳卒中」です。脳卒中は、治療開始が早ければ早いほど、命が助かる可能性が高まり、後遺症を軽くできることが分かっています。そのため、世界共通の合言葉として「FAST(ファスト)」が使われています。

これは、米国CDC(疾病予防管理センター)や英国NHS(国民保健サービス)なども推奨する、脳卒中を疑うべき3つの主要な症状の頭文字と、時間の重要性を示したものです。

- F = Face(顔): 顔の片側がゆがむ、うまく笑えない。「イー」と口を横に広げたときに片方の口角が上がらない。

- A = Arm(腕): 片方の腕に力が入らない。両腕を前に上げたまま保持できず、片方だけが下がってくる。

- S = Speech(言葉): 言葉がもつれる、ろれつが回らない。簡単な言葉(例:「今日は天気が良い」)をうまく言えない、または他人の言うことを理解できない。

そして、これら3つのうち1つでも当てはまったら、

- T = Time(時間): ためらわずに直ちに119番通報(救急車)を呼んでください。

「少し様子を見よう」「寝たら治るかもしれない」という判断が、最も危険です。日本の多くの自治体でも、これらFASTの症状に加え、「突然の視覚障害」や「激しい頭痛」も危険なサインとして周知しています。脳卒中は時間との戦いです。疑わしい症状があれば、一刻も早く専門病院を受診することが重要です。脳卒中の前兆サインについても知っておくと、早期発見に役立ちます。

いつ、どの科を受診すべきか?

「しびれ」や「めまい」、「頭痛」など、神経に関連するかもしれない症状が出たとき、多くの人が「何科に行けばいいのか」と迷います。特に「神経内科」「脳神経外科」「精神科」は混同されやすいため、その役割の違いを理解しておくことが大切です。

神経内科・脳神経外科・精神科の違い

厚生労働省の情報なども参考に、これらの科の主な役割をまとめます。

- 神経内科(脳神経内科):

- 対象: 脳、脊髄、末梢神経、筋肉の病気を「内科的」に診断・治療する専門科です。

- 主な疾患: 脳卒中(脳梗塞)、認知症、パーキンソン病、てんかん、片頭痛、末梢神経障害、重症筋無力症など、非常に広範囲をカバーします。

- 受診の目安: 「手足がしびれる」「力が入りにくい」「ろれつが回らない」「めまいがする」「もの忘れがひどい」「歩きにくい」など、脳や神経が原因と思われる症状が出た場合の最初の窓口となります。

- 脳神経外科(脳外科):

- 対象: 主に「外科的治療(手術)」が必要な脳・脊髄の病気を扱います。

- 主な疾患: 脳動脈瘤破裂(くも膜下出血)、脳出血、脳腫瘍、頭部外傷(硬膜下血腫など)、水頭症、一部の脊髄疾患。

- 受診の目安: 「突然の激しい頭痛」「意識がない」「頭を強く打った」など、緊急性が高く手術が必要になる可能性のある場合。また、神経内科で診断された結果、手術が必要と判断された場合。

- 精神科・心療内科:

- 対象: 主に「こころ」の不調や、ストレスが原因で体に症状(心身症)が出ている場合を扱います。

- 主な疾患: うつ病、不安障害、統合失調症、睡眠障害、ストレス関連障害。

- 受診の目安: 「気分が落ち込む」「やる気が出ない」「不安で眠れない」「食欲がない」といった症状が中心の場合。ただし、自律神経失調症のような症状でも、先に神経内科で脳の病気がないかを確認することが重要です。

受診のタイミングと準備

「FAST」のいずれかに当てはまる症状、または「突然の視界異常」「経験したことのない激しい頭痛」「急にふらついて立てない」といった症状は、迷わず救急車(119番)を呼んでください。

そこまでの緊急性はないものの、「最近しびれが続いている」「頭痛の頻度が増えた」「歩きにくさや、もの忘れが気になる」といった症状が日常生活に支障をきたしている場合は、できるだけ早く神経内科の専門医を受診しましょう。

受診する際は、「いつから」「どんな症状が」「どのくらいの頻度で」「どんな時に悪化するか」「他に飲んでいる薬や持病」などをメモしておくと、正確な神経検査や診断の助けになります。次のセクションでは、具体的な症状別に、考えられる病気についてさらに詳しく見ていきます。

症状から探す(頭痛・しびれ・けいれん・ふらつき・物忘れ・視野異常・嚥下・言語障害)

前節では、脳と神経系がいかに精緻なシステムであるかを見てきました。しかし、そのシステムに異常が生じたとき、体は様々な「SOSサイン」を発します。それが「症状」です。突然の頭痛、指先のしびれ、言葉が出にくいといった症状は、多くの方に不安や恐怖を感じさせます。

このセクションでは、脳・神経系の病気を疑うべき主要な症状を取り上げ、「どのような症状が、なぜ危険なのか」「今すぐ救急車を呼ぶべきか、それとも外来を受診すべきか」という初期判断(トリアージ)の目安を、専門的知見に基づき、できるだけ分かりやすく解説します。ここで紹介する症状が、次のH2で解説する「診断・検査」への第一歩となります。

最も緊急性の高いサイン:FAST(顔・腕・言葉)

脳・神経系の症状の中で、最も一刻を争うのが脳卒中(脳梗塞や脳出血)の兆候です。日本では厚生労働省も推奨していますが、世界的に「FAST(ファスト)」という標語が使われています。これは「Time is Brain(時間は脳)」であり、一刻も早い対応を促すものです。

- F (Face = 顔):「イー」と笑った時に、片方の口角が上がらない、顔がゆがむ。

- A (Arm = 腕):両腕を前に上げた時、片方の腕だけが力なく下がってくる。

- S (Speech = 言葉):簡単な言葉(例:「今日は天気が良い」)が言えない、ろれつが回らない、他人の言うことを理解できない。

T (Time = 時間):これらの症状が一つでも見られたら、発症時刻(Time)を確認し、ためらわずに直ちに救急車(119番)を要請してください。たとえ症状が数分で消えたとしても(一過性脳虚血発作:TIA)、本格的な脳梗塞の前触れである可能性が極めて高いです(NHS, 2024)。FASTの症状は、脳卒中の最も重要な警告サインです。

頭痛:「いつもと違う」「最悪」は危険信号

頭痛は非常にありふれた症状ですが、その中には命に関わる「二次性頭痛」が隠れています。特に危険なのは、「今までに経験したことのない最悪の頭痛」や、「バットで殴られたような」と表現される、数秒から数分で痛みのピークに達する「雷鳴頭痛(らいめいずつう)」です(NICE, 2012)。

このような頭痛は、くも膜下出血など、脳の血管に重大な異常が起きている可能性を示唆します。たとえ意識がはっきりしていても、これらの特徴を持つ頭痛が起きた場合は、様子を見ずに直ちに救急外来を受診(または救急要請)し、CTなどの画像検査を受ける必要があります。一方で、長年にわたり繰り返している慢性的な頭痛(片頭痛や緊張型頭痛)とは、緊急性が異なります。

しびれ・脱力:片側か、左右対称か

「しびれ」や「脱力(力が入らない)」も、原因を慎重に見極めるべき症状です。判断の分かれ目の一つは、「突然、片側だけに起きたか」それとも「時間をかけて、左右対称に起きたか」です。

- 緊急性が高い(中枢神経の問題): FASTの「A (Arm)」や「F (Face)」のように、突然、体の片側(顔と腕、腕と脚など)にしびれや脱力が起きた場合。これは脳卒中(中枢神経)の可能性が非常に高いです(NINDS, 2025)。

- 外来で評価(末梢神経の問題): 数週間から数ヶ月かけて、両足の裏や指先から「じんじん」「ピリピリ」としびれが広がり、まるで手袋や靴下を履いているような感覚になる場合。これは糖尿病性神経障害など、末梢神経障害の典型的なパターンです(NINDS)。

- 準緊急(進行性): 風邪などをきっかけに、数日以内に両足から急速に力が入りにくくなり、歩けなくなるような場合。これはギラン・バレー症候群など、急速な評価と治療が必要な場合があります(NINDS)。

けいれん・発作:「初めて」「5分以上」は救急要請

突然、意識を失って全身が硬直したり、ガクガクと震えたりする「けいれん発作」は、本人だけでなく周囲の人にとっても非常に衝撃的な出来事です。これは脳の神経細胞が異常に興奮することで起こります。

以下の場合は、直ちに救急車を要請する必要があります(NHS, 2018):

- 人生で初めてけいれん発作を起こした。

- けいれんが5分以上続いている。(てんかん重積状態のリスク)

- けいれんが止まっても意識がなかなか回復しない、または短い間隔で発作を繰り返す。

- 発作中に頭を打つなど怪我をした、または呼吸が苦しそう。

- 妊娠中や糖尿病の持病がある。

発作を見かけた場合、周囲の人は慌てずに、まず安全な場所に移動させ、頭の下に柔らかいものを敷きます。口の中には絶対に指や物を入れないでください。発作が始まった時刻と、どのような発作の様子だったかを観察し、救急隊や医師に伝えることが重要です(NICE, 2022)。

ふらつき・めまい:突然の平衡障害に注意

「めまい」や「ふらつき」は、「目がぐるぐる回る(回転性)」ものから「雲の上を歩いているよう(浮動性)」なものまで様々です。多くは耳(内耳)の問題ですが、脳、特に小脳や脳幹の異常が原因である場合、緊急の対応が必要です。

危険なサインは、「突然の、立っていられないほどの強いふらつき」であり、特に以下の症状を伴う場合は脳卒中を強く疑います:

- FASTで挙げた「顔のゆがみ」「片側の脱力」「ろれつ不良」

- 物が二重に見える(複視)

- 激しい頭痛や意識障害

これらは米国の脳卒中啓発で使われる「BE-FAST」の「B (Balance = 平衡)」や「E (Eyes = 視覚)」にも該当します。耳が原因の一般的なめまいは、回転性が多く、吐き気を伴いますが、麻痺やろれつ不良は伴いません。しかし、危険なめまいとの区別が難しい場合も多く、上記の神経症状を伴う場合は直ちに救急受診が必要です。

視野・視力の異常:「幕が下りる」「突然見えない」

視覚に関わる異常も、脳や神経の重大な病気のサインとなり得ます。特に以下の症状は緊急性が高いと考えられます:

- 突然、片方の目が見えなくなった(NHS, 2018)。

- 一時的に(数分間)、片方の目が見えなくなったが、また見えるようになった(一過性黒内障)。これはTIA(一過性脳虚血発作)の典型的な症状であり、頸動脈の詰まりなどが原因である可能性があります(NINDS)。

- 視野の一部(例えば、右半分や左半分)が欠けて見える。

- 視野に「幕(カーテン)が下りてくる」ような影が見える、または「飛蚊症(黒い点が飛ぶ)」が急に増えた。これは網膜剥離の兆候かもしれません(NHS, 2018)。

これらの症状は、眼科的な緊急事態(網膜剥離など)か、脳神経的な緊急事態(脳卒中)の両方の可能性を含みます。いずれにせよ、即時の専門的評価が必要です。「頭痛に伴う視界のかすみ」なども含め、突然の視覚異常は軽視できません。

言語・嚥下の障害:ろれつが回らない・むせる

「言葉」と「飲み込み(嚥下)」は、どちらも脳からの複雑な指令によって制御されています。これらの障害も、FASTの「S (Speech)」に含まれる重要なサインです。

- 構音障害(ろれつが回らない): 舌や唇の筋肉が麻痺し、うまく発音ができない状態です。「らりるれろ」が言いにくくなります。

- 失語症: 言葉そのものが出てこない(運動性失語)、または相手の言うことを理解できない(感覚性失語)状態です。これは脳の言語中枢(通常は左半球)の障害を示唆します(NIDCD)。

- 嚥下障害: 食べ物や飲み物がうまく飲み込めない、むせる、声がガラガラになる状態です。

これらの症状が突然現れた場合、脳卒中(特に脳幹や言語野を含む領域)が強く疑われます(厚生労働省)。また、脳卒中急性期には嚥下障害が合併しやすく、誤嚥性肺炎のリスクとなるため、早期の評価が不可欠です(NCGM, 2024)。適切な脳卒中予防は、これらの後遺症を防ぐ上でも重要です。

物忘れ:「年相応」を超えたときの受診目安

これまでに挙げた症状とは異なり、緊急性は低いものの、ご本人やご家族にとって深刻な悩みの種となるのが「物忘れ」です。「もしかして認知症では?」という不安は、多くの方が抱くものです。

大切なのは、「年相応の物忘れ」と「病的な物忘れ」を見分けることです。

- 年相応の物忘れ: 人の名前がすぐに出てこない、物をどこに置いたか忘れる。ただし、ヒントがあれば思い出せたり、体験したこと自体は覚えている。

- 病的な物忘れ(MCIや認知症のサイン): 食事をしたこと自体を忘れる、約束や出来事を丸ごと忘れる、何度も同じことを聞く、使い慣れた家電の操作が分からなくなる(NHS, 2018)。

もし、物忘れや認知症が日常生活や仕事に支障をきたし始めたと感じたら、それは「軽度認知障害(MCI)」かもしれません(NIA, 2025)。MCIは認知症の前段階とされますが、この段階で早期に評価を受け、生活習慣の改善や適切な介入を行うことで、認知症への進行を遅らせる可能性があります。不安を抱えたままにせず、まずは物忘れ外来や神経内科に相談することが大切です。

よくある質問 (FAQ)

Q1: FASTで1つだけ当てはまっても救急車を呼ぶべきですか?

A: はい、呼ぶべきです。FASTの3つのサイン(顔・腕・言葉)のうち、1つでも該当すれば脳卒中の可能性が十分にあります(NHS)。症状が軽くても、あるいは消えても(TIA)、直ちに救急要請をしてください。

Q2: “今までにない最悪の頭痛”が起きましたが、今は少し落ち着きました。様子見でよいですか?

A: いいえ、様子見は危険です。「雷鳴頭痛」は、くも膜下出血などの重大な病気のサインである可能性があります(NICE, 2012)。症状が一時的に落ち着いたとしても、診断と治療が遅れれば命に関わります。直ちに救急外来を受診してください。

Q3: 家族が初めてけいれんを起こしました。何をすべきですか?

A: まず安全を確保し、時間を計ってください。頭を打たないよう下に柔らかいものを敷き、体を横向きにします(嘔吐による窒息を防ぐため)。口には何も入れないでください。発作が初めての場合、または5分以上続く場合は、直ちに救急車を呼んでください(NHS)。

Q4: しびれの受診目安が分かりません。

A: 「いつ、どこが」が重要です。突然、体の片側(顔や腕など)がしびれたら、脳卒中を疑い救急受診です(NHS)。一方で、数ヶ月かけて両足の先からじんじん広がるようなしびれは、末梢神経障害の可能性があり、まずは一般外来(神経内科)で相談してください(NHS)。

Q5: 視野に“幕”が降りる感じがして、数分で見えなくなりました。

A: 緊急事態です。それは網膜剥離(NHS)や、一過性脳虚血発作(TIA)(NINDS)の可能性があります。失明や本格的な脳梗塞につながる恐れがあるため、症状が消えたとしても直ちに救急(眼科または脳神経内科)を受診してください。

Q6: 物忘れが増えましたが、仕事は続けられています。まだ受診は早いですか?

A: いいえ、早期の相談をお勧めします。日常生活に支障がなくても、ご自身やご家族が「以前と違う」と感じる場合、それは軽度認知障害(MCI)のサインかもしれません(NIA, 2025)。早期に評価を受けることで、原因を特定し、進行を遅らせる対策を始めることができます(NHS)。

これらの症状を正しく理解し、危険なサインを見逃さないことが、ご自身や大切な人の脳の健康を守る第一歩です。これらの症状がなぜ起こるのか、そして医師がどのように診断を下すのかについて、次のセクション(診断の流れと検査)で詳しく見ていきましょう。まずは神経学的検査の基本を知ることが理解の助けになります。

診断の流れと検査(神経診察・MRI/CT・脳波・筋電図・神経伝導・髄液検査・採血)

前節では、脳や神経の異常によって引き起こされる様々な「症状」について見てきました。頭痛、しびれ、めまい、物忘れなど、ご自身やご家族に当てはまる症状があり、「一体、自分の体(あるいは家族の体)の中で何が起こっているのだろうか」と、深い不安を感じておられるかもしれません。

症状は、体からの重要な「サイン」です。しかし、そのサインが何を意味しているのかを解き明かすには、専門的な「羅針盤」と「地図」が必要です。このセクションでは、医師がどのようにしてそのサインを読み解き、診断に至るのか、その「検査と診断のプロセス」について、一つひとつ丁寧に解説していきます。検査と聞くと怖いイメージがあるかもしれませんが、なぜその検査が必要なのか、何がわかるのかを知ることで、不安は和らぎ、ご自身が納得して治療に進むための第一歩となります。

神経診察:診断の羅針盤となる「五感」の検査

脳神経疾患の診断において、最も重要で、すべての基本となるのが「神経診察」です。これは、MRIやCTのような大きな機械を使うものではなく、医師が患者さんの体を直接診て、五感と簡単な道具(打腱器という小さなハンマー、ペンライト、音叉など)を使って行う、伝統的かつ極めて重要な診察手技です。

多くの方は、「機械で検査しないとわからないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、広大な脳と神経のネットワーク(中枢神経と末梢神経)の「どこ」に問題が起きているのか(これを局在診断といいます)を見極める上で、神経診察に勝るものはありません。例えば、医師が「指を目で追ってください」と指示するのは、12対ある脳神経のうち、眼球の動きを制御する神経(動眼・滑車・外転神経)が正常に働いているかをチェックするためです。膝をハンマーで叩くのは、脊髄から筋肉に至る反射の経路が保たれているかを確認するためです。

神経診察は、体系的に以下のステップで行われます(近畿大学病院 神経内科の資料などを参考にしています)。

- 意識・高次脳機能: 意識ははっきりしているか、日付や場所がわかるか、簡単な計算ができるか、言葉はスムーズか。

- 脳神経: 匂いがわかるか(嗅神経)、視野や視力(視神経)、眼の動き(上記)、顔の感覚や噛む力(三叉神経)、顔の表情(顔面神経)、聞こえ(内耳神経)、飲み込みや声(舌咽・迷走神経)など。

- 運動系: 手足の筋力は左右対称か、筋緊張(硬さ)はどうか、筋肉が痩せていないか。

- 感覚系: 触った感覚、痛み、温度、振動を感じるか。

- 反射: 腱反射(膝や肘)が強すぎないか、弱すぎないか、病的反射は出ていないか。

- 協調運動・歩行: 指先で鼻を正確に触れるか、まっすぐ歩けるか、めまいやふらつきはないか。

これらの膨大なチェック項目から得られる情報(所見)をパズルのように組み合わせることで、医師は「問題は大脳の右側にある」「小脳かもしれない」「いや、末梢神経のようだ」という仮説を立てます。そして、その仮説を検証するために、初めてMRIや血液検査といった「補助検査」が選択されるのです。軽い症状であっても、神経診察は非常に重要な手がかりを与えてくれます。

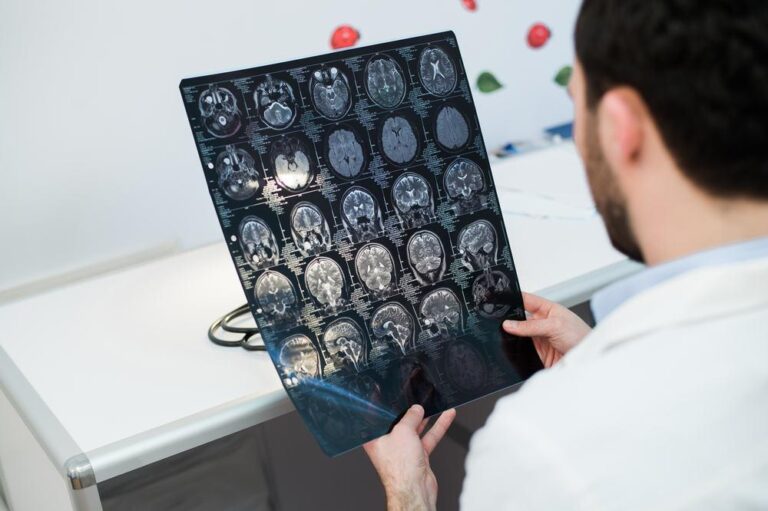

頭部CTとMRIの違い:いつ、どちらを選ぶべきか?

神経診察で「脳の中に問題がありそうだ」と推測された場合、次に行われるのが画像検査です。代表的なものがCTとMRIで、これらは似ているようで、その役割と得意分野が全く異なります。「どちらが優れているか」ではなく、「何を見たいか」によって使い分けられます。

CT(コンピューター断層撮影)

CTは、一言で言えば「非常に高速なX線検査」です。体を輪切りにするようにX線を照射し、コンピューターで処理して断面画像を作ります(英国NHSの解説参照)。

- 強み(得意なこと):

- 時間: 検査時間が数分と非常に短い。救急医療の現場で重宝されます。

- 出血: 急性の出血を「白く」鮮明に映し出します。くも膜下出血や脳出血の診断に不可欠です。

- 骨: 骨の描出に優れており、頭蓋骨骨折の確認にも使われます。

- 弱み(苦手なこと):

- 放射線被曝: X線を使用するため、わずかながら被曝があります(通常、健康への影響は無視できるレベルですが、頻回な検査は避けるべきとされます)。

- 早期の脳梗塞: 発症して間もない脳梗塞(血管が詰まった直後)は、CTでは変化が映らないことがあります。

英国のNICEガイドライン(NG128)では、脳卒中が疑われる場合、治療方針(血栓溶解療法など)を決定するために、まず非造影CTを直ちに行い、「出血の有無」を確認することを推奨しています(NICE NG128)。また、頭部外傷(高齢者の転倒など)でも、意識障害や特定の危険因子がある場合、NICEガイドライン(NG232)に基づき迅速なCTが推奨されます(NICE NG232)。

MRI(磁気共鳴画像)

MRIは、強力な磁石と電波を使って体内の水素原子の様子を画像化する検査です。CTとは全く原理が異なります(英国NHSの解説参照)。

- 強み(得意なこと):

- 被曝なし: 放射線を使わないため、被曝の心配がありません。

- 高い解像度: 脳の「実質」(脳そのもの)や、骨に囲まれてCTでは見えにくい脳幹、小脳などの詳細な描出に優れています。

- 早期の脳梗塞: 発症直後の脳梗塞(特に拡散強調画像 DWI)を検出できます。

- その他の病変: 脳腫瘍、炎症、多発性硬化症などの脱髄疾患の診断に非常に有用です。

- 弱み(苦手なこと):

- 時間: 検査時間が長く(30分~1時間程度)、動くと画像がぶれます。

- 騒音: 検査中は「ドン、ドン」という大きな音がします。

- 禁忌: 強力な磁石を使うため、体内に金属(古い心臓ペースメーカー、人工内耳、特定の動脈瘤クリップなど)がある人は検査できません。閉所恐怖症の方も辛い場合があります。

- コスト: CTより高額になる傾向があります。

このように、救急で「出血」や「骨折」を素早く見たいときはCT、時間をかけてでも「脳の実質」や「早期の梗塞」を詳しく見たいときはMRI、というのが基本的な使い分けになります。

脳波(EEG):脳の「電気活動」を聴く

脳は、神経細胞が電気信号をやり取りすることで活動しています。脳波(EEG)検査は、その微弱な電気活動を頭皮に付けた電極で拾い、波形として記録する検査です(英国NHSの解説参照)。

この検査が最も力を発揮するのは「てんかん」の診断です。てんかん発作は、脳の神経細胞が異常に興奮(過剰な電気発射)することで起こります。脳波検査では、この異常な電気活動を「棘波(きょくは)」や「鋭波(えいは)」といった特徴的な波形として捉えることができます。

検査は通常、ベッドにリラックスして横になった状態で行われます。痛みを伴うものではありません。検査中、意図的に脳の活動を変化させるために、以下のような「賦活(ふかつ)」が行われることがあります。

- 開閉眼: 目を開けたり閉じたりを繰り返します。

- 光刺激: 目の前で点滅する光を見ます。

- 過呼吸: 指示に従って、数分間、深く速い呼吸を繰り返します。

- 睡眠: 自然に眠るか、場合によっては睡眠薬を使って眠った状態の脳波を記録します(睡眠時に異常波が出やすいてんかんもあるため)。

てんかん以外にも、意識障害の原因がてんかん発作(非けいれん性発作)によるものでないか、あるいは脳炎や代謝性脳症によるものでないかを評価するためにも用いられます。

ただし重要なのは、てんかんの患者さんでも、発作が起きていない時(発作間欠期)の脳波は「正常」と出ることがある点です(MedlinePlusの解説参照)。てんかんの診断は、脳波検査の結果だけで決まるのではなく、発作の状況を詳しくお聞きする問診と、MRIなどの他の検査結果を総合して判断されます。

筋電図(EMG)と神経伝導検査(NCS):手足の「配線」をチェックする

「手足がしびれる」「力が入らない」といった症状がある場合、問題が脳や脊髄にあるのか、あるいはそこから手足の筋肉につながる「末梢神経」や「筋肉」そのものにあるのかを調べる必要があります。この「配線」のチェックに用いられるのが、筋電図(EMG)と神経伝導検査(NCS)です。

神経伝導検査(NCS: Nerve Conduction Study)

これは、末梢神経の「伝導速度」と「信号の強さ」を調べる検査です。皮膚の上から電極を貼り付け、ある地点で神経に微弱な電気刺激を与え、別の地点でその信号が伝わってくるまでの時間や波形の大きさを測定します(MedlinePlusの解説参照)。

- 脱髄性障害: 神経を覆う「絶縁体(ミエリン)」が傷ついている場合(例:ギラン・バレー症候群)、電気信号が漏れて伝わる速度が遅くなります。

- 軸索障害: 神経の「芯(軸索)」そのものが傷ついている場合(例:糖尿病性ニューロパチー)、伝わる信号の振幅(強さ)が小さくなります。

肘部管症候群や手根管症候群、坐骨神経痛などで、神経が圧迫されている部位を特定するのにも役立ちます。

筋電図(EMG: Electromyography)

これは、筋肉そのものの電気活動を調べる検査です。NCSが「神経」の検査であるのに対し、EMGは「筋肉」の検査です。非常に細い針電極(採血の針よりずっと細い、鍼治療の針に近いものです)を筋肉に刺し、筋肉がリラックスしている時と、力を入れた時の電気活動を記録します(久留米大学医療センターの解説参照)。

- 神経原性変化: 筋肉を支配する神経が障害されている場合、筋肉は力を入れていなくても微弱な異常信号(線維自発電位など)を出すことがあります。

- 筋原性変化: 筋肉そのものの病気(筋ジストロフィー、多発性筋炎など)の場合、力を入れた時の電気信号のパターンが正常と異なります。

電気刺激や針を刺すことに不安を感じる方も多いですが、症状の原因を特定し、適切な治療方針を立てるためには非常に価値のある情報を提供してくれます。

髄液検査(腰椎穿刺):背骨から「サイン」を読み解く

髄液検査、一般に「腰椎穿刺(ようついせんし)」や「ルンバール」と呼ばれるこの検査は、多くの方が名前だけで不安や恐怖を感じる検査かもしれません。しかし、特定の病気を診断する上で、これ以外の方法では得られない決定的な情報を与えてくれる検査でもあります。

脳と脊髄は、「髄液(ずいえき)」という透明な液体(脳脊髄液, CSF)に浮かんでおり、この液体によって栄養を受けたり、衝撃から守られたりしています。髄液検査は、この髄液を採取して調べる検査です(MedlinePlusの解説参照)。

この検査が強く推奨されるのは、以下のような場合です:

- 感染症(髄膜炎・脳炎): 細菌やウイルスが中枢神経に感染すると、髄液中に白血球やタンパク質が著しく増加し、細菌そのものが見つかることもあります。

- 炎症性・自己免疫性疾患: 多発性硬化症などでは、髄液中に特殊なタンパク質(オリゴクローナルバンド)が出現することがあります。

- くも膜下出血: CTではっきりしないが、臨床的にくも膜下出血が強く疑われる場合、髄液に血液が混じっていないか(キサントクロミー)を確認します。

検査は、ベッドの上で横向きになり、エビのように体を丸めた姿勢で行います。背中(腰のあたり)を消毒し、局所麻酔をしっかり行います。その後、細い針を腰椎の骨と骨の間から挿入します。重要なのは、針を刺す場所は、脊髄本体が終わった後の「馬尾」と呼ばれる神経の束が浮かんでいる空間であり、脊髄そのものを直接刺すわけではないという点です。麻酔が効いているため、強い痛みよりは「押される感じ」がすることが多いです。髄液が採取できたら、針を抜き、圧迫止血して終了です。

最も懸念される合併症は、検査後の「穿刺後頭痛」です(英国NHSの解説参照)。これは髄液がわずかに漏れることで起こるとされ、横になると楽になり、起き上がると強くなる頭痛です。予防のために検査後しばらく安静にすることが推奨されます。また、事前にCTなどで脳圧が高すぎないか(頭蓋内圧亢進)を確認することが極めて重要です。脳圧が高い状態で髄液を抜くと、「脳ヘルニア」という重篤な合併症を引き起こす危険があるため、安全が確認された上で初めて実施されます。

血液検査:全身からの手がかり

最後に、見落とされがちですが非常に重要なのが血液検査です。神経症状の中には、脳や神経そのものの病気ではなく、全身の状態(内科的な問題)が原因で引き起こされるものが数多くあります。

例えば、ひどい物忘れや意識障害が、重度の肝機能障害(肝性脳症)や腎機能障害(尿毒症性脳症)、あるいは低ナトリウム血症などの電解質異常で起こることがあります。また、甲状腺機能の異常や、ビタミンB12や葉酸の欠乏が、しびれや認知機能の低下を引き起こすこともあります。自律神経の不調が背景にあることもあります。

血液検査によって、これらの「神経症状を模倣する」内科的疾患を除外し、あるいは原因として特定することは、診断プロセスにおいて不可欠なステップです。

よくある質問(FAQ)

頭を打ったらすぐCTが必要ですか?

必ずしもすべての人に必要というわけではありません。しかし、英国のNICEガイドライン(NG232)では、意識消失や記憶喪失(健忘)があった場合や、65歳以上、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を飲んでいる、けいれん発作があった、といった特定の危険因子がある場合は、頭部打撲後に症状が軽くても、一定時間内(例:受傷から8時間以内)のCT検査が推奨されています(NICE NG232)。判断に迷う場合は自己判断せず、医療機関を受診してください。

MRIとCTはどう使い分けますか?

最も大きな違いは「時間」と「得意分野」です。救急で「出血」や「骨折」を素早く(数分で)確認したい場合はCTが最優先です。一方、「早期の脳梗塞」「脳腫瘍」「炎症」など、脳の実質を詳しく(数十分かけて)見たい場合や、被曝を避けたい場合はMRIが適しています。

脳波(EEG)で必ずてんかんが分かりますか?

いいえ、そうとは限りません。てんかんの患者さんでも、発作が起きていない時の脳波は正常であることが少なくありません。そのため、脳波が正常でも、発作の状況(問診)からてんかんが強く疑われる場合は、治療が開始されることもあります。診断はあくまで臨床症状と検査結果を総合的に判断します。

筋電図/神経伝導検査はどんな病気で必要ですか?

主に、末梢神経障害(しびれや筋力低下の原因が、手足の神経にある場合)、筋肉自体の病気(筋疾患)、神経と筋肉のつなぎ目の病気(重症筋無力症など)が疑われる場合に必要となります。症状の局在(どこが悪いか)と病態(神経の絶縁が悪いのか、芯が悪いのか)を評価するのに役立ちます。

髄液検査は危険ですか?

「危険がゼロ」ではありませんが、適切に行えば安全に実施できる検査です。最も多い合併症は穿刺後頭痛ですが、通常は安静や水分摂取で改善します。最も重篤な合併症である脳ヘルニアは、検査前にCTなどで脳圧をチェックし、禁忌(検査をしてはいけない状態)でないことを確認することで予防します。感染症や出血のリスクも稀にありますが、消毒や手技の確認で最小限に抑えられます。髄膜炎など、この検査でしか診断できない重篤な病気も多く、リスクと利益(ベネフィット)を比較考量して実施が決定されます。

脳卒中が疑わしいときは何を最初にしますか?

直ちに非造影CTを撮ることです。NICEガイドライン(NG128)でも推奨されている通り(NICE NG128)、脳卒中の症状が起きた際、それが「血管が詰まった(脳梗塞)」のか「血管が破れた(脳出血、くも膜下出血)」のかで、その後の治療法(血栓溶解療法など)が正反対になるからです。この一刻を争う判断のために、最も迅速に出血の有無を判定できるCTが第一選択となります。

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の急性期対応と再発予防)

前節では、MRIやCTといった画像検査を含む診断プロセスについて詳しく見てきました。もしその検査結果が「脳卒中」であった場合、ご本人もご家族も、一瞬にして不安と混乱の渦中に立たされることでしょう。「脳卒中」という言葉は、それほど重く、人生を一変させる力を持っています。しかし、診断が確定した瞬間から、治療の第一歩はすでに始まっています。脳卒中治療は、文字通り「時間との戦い」です。

このセクションでは、脳卒中の主要な3つのタイプ(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)それぞれについて、発症直後から入院急性期にかけての「時間との戦い」で何が行われるのか、そして最も重要な「再発予防」のために何ができるのかを、最新のエビデンスに基づき、深く掘り下げて解説します。

発症直後の行動:「FAST」と専門病院(PSC)への迅速な搬送

脳卒中は、1分1秒を争う病気です。脳の神経細胞は、血流が途絶えると数分単位で不可逆的なダメージを受け始めます。だからこそ、一般の方々がその兆候をいち早く察知し、行動することが命運を分けます。ここで最も重要な標語が「FAST(ファスト)」です。

- F (Face):顔のゆがみ。「イー」と笑った時に、片方の口角が上がらない。

- A (Arm):腕の麻痺。両腕を前に伸ばした時、片方の腕が力なく落ちてくる。

- S (Speech):言葉の障害。「今日は天気が良い」といった簡単な文章がろれつが回らず言えない、言葉が出てこない。

- T (Time):発症時刻。これらの症状が一つでも見られたら、発症時刻を確認し、直ちに119番通報する。

「少し様子を見よう」「寝たら治るかもしれない」という判断は、脳卒中においては最も危険です。厚生労働省も啓発している通り、これらの症状は脳梗塞や脳出血の典型的なサインです。救急車を呼ぶ際は、「FASTの症状が見られる」と具体的に伝えることが、救急隊の迅速な判断と搬送先の選定に繋がります。

救急隊は、単に最寄りの病院ではなく、「脳卒中を専門的に治療できる体制が整った病院」を選んで搬送します。これが「一次脳卒中センター(PSC:Primary Stroke Center)」です。PSCは、24時間365日脳卒中の専門医が対応し、到着後すぐにCTやMRI検査が可能で、後述するrt-PA静注療法や血栓回収療法を迅速に開始できる施設として認定されています。ご家族が直接車で連れて行くよりも、救急車でPSCに直行する方が、結果的に治療開始までの時間を短縮できるのです。脳卒中の危険な前兆を見逃さず、迅速に行動することが重要です。

脳梗塞(虚血性):時間との戦いと再灌流療法

脳梗塞は、脳の血管が血栓(血の塊)によって詰まり、その先の細胞に酸素や栄養が届かなくなる状態です。治療の最大の目標は、詰まった血栓を可及的速やかに取り除き、血流を再開させること(=再灌流療法)です。

rt-PA静注療法(アルテプラーゼ)

発症から4.5時間以内であれば、「rt-PA(アルテプラーゼ)」という血栓を溶かす強力な点滴薬(血栓溶解薬)が使用できる可能性があります。これは脳梗塞治療における強力な武器ですが、厳格な時間制限と、出血のリスクを伴うため、多くの禁忌事項(最近手術を受けた、特定の薬を飲んでいる、血圧が高すぎるなど)があります。

ここで重要な点は、日本と海外での標準的な投与量の違いです。国際的な臨床試験では0.9 mg/kgという用量が主流ですが、日本の臨床試験(J-ACT)とPMDA(医薬品医療機器総合機構)の承認に基づき、日本では0.6 mg/kg(最大60mg)が標準用量として承認されています。これは、日本人の出血リスクと有効性のバランスを考慮した用量設定です。この治療の恩恵を受けるためには、発症から病院到着、検査、診断、投与開始までを4.5時間以内に完了させる必要があります。

機械的血栓回収療法(MT)

では、4.5時間を過ぎてしまったら、あるいはrt-PAが効かない太い血管の詰まり(大血管閉塞:LVO)だったら、もう手立てはないのでしょうか。数年前まではそうでしたが、現在は違います。「機械的血栓回収療法(MT)」というカテーテル治療が、脳梗塞治療に革命をもたらしました。

これは、足の付け根などの太い動脈からカテーテルという細い管を挿入し、X線で透視しながら脳の詰まった血管まで進め、ステントリトリーバー(網のような器具)や吸引カテーテルを使って血栓を物理的に絡め取り、体外に引きずり出す治療法です。この治療の最大の進歩は、その「時間的猶予」にあります。

前節で触れたような高度な画像診断(MRIのDWIとFLAIRのミスマッチや、灌流画像)によって、「まだ救済可能な脳組織(ペナンブラ)が残っている」と判断されれば、DEFUSE 3試験では発症16時間以内、DAWN試験では最大24時間以内でも、高い治療効果が証明されたのです。これは、朝起きたら麻痺していた(発症時刻が不明)といったケースにも希望をもたらすものです。脳梗塞の治療法について理解を深めるとともに、その前兆である一過性脳虚血発作(TIA)の段階で対処することが極めて重要です。

脳出血(出血性):血圧管理の重要性とジレンマ

脳出血は、脳内の細い血管が破れて、脳実質内に出血が広がる状態です。高血圧が最大の原因とされています。急性期の治療目標は、血腫(血の塊)の増大を防ぎ、脳の圧迫(脳浮腫)を最小限に抑えることです。

脳梗塞とは異なり、血を溶かす薬は使えません。むしろ、出血を止めることが最優先されます。その中心的な治療が「厳格な血圧管理(降圧療法)」です。血圧が高いと、破れた血管からさらに出血しやすくなるため、迅速に血圧を下げることが求められます。

しかし、「どこまで下げるのが最適か」については、長年議論がありました。かつては、収縮期血圧(上の血圧)を140 mmHg未満、あるいはそれ以下(例:110〜139 mmHg)まで強力に下げることが最善と考えられていました。しかし、ATACH-2という大規模臨床試験(2016年)では、110〜139 mmHgを目指す超厳格降圧群と、140〜179 mmHgを目指す標準降圧群とを比較した結果、死亡率や重度障害の割合に差はなく、むしろ超厳格降圧群で腎機能障害が多かったのです。一方で、それ以前のINTERACT2試験(2013年)では、厳格降圧(140未満)が機能的回復をわずかに改善する可能性も示唆されていました。

このジレンマに対し、近年のコンセンサスは「過度な厳格化の利益は限定的」という方向にあります。INTERACT3試験(2023年)では、血圧管理だけでなく、高血糖や発熱も同時に管理する「ケアバンドル」と呼ばれる集学的治療が、脳出血患者の予後を改善することが示されました。つまり、血圧だけを極端に下げるのではなく、全身状態を総合的に管理することが重要なのです。脳出血後のケアや、その原因となりうる脳動脈瘤についての知識も併せて持つことが望まれます。

くも膜下出血(SAH):再出血予防と脳血管攣縮との戦い

くも膜下出血は、脳の表面(くも膜と軟膜の間)に出血が広がる病気で、その多くは脳動脈瘤(血管のこぶ)の破裂が原因です。突然の「バットで殴られたような」激しい頭痛が特徴で、極めて致死率の高い危険な状態です。

急性期の最大の脅威は「再出血」です。一度破れた動脈瘤は、数時間から数日以内に再び破裂するリスクが非常に高く、再出血した場合の予後はさらに悪化します。そのため、治療は一刻を争います。治療法は、開頭手術による「クリッピング術(動脈瘤の根元をクリップで挟む)」か、カテーテルによる「コイル塞栓術(動脈瘤の中にコイルを詰めて固める)」です。どちらの方法も、できる限り早期(通常は24〜72時間以内)に行うことが推奨されます。

しかし、再出血の危機を乗り越えても、安心はできません。発症から4日目〜14日目頃に、第二の関門である「脳血管攣縮(れんしゅく)」が待ち受けています。これは、くも膜下に出た血液の刺激で、脳の血管が異常に細く縮んでしまい、結果として脳梗塞を引き起こす合併症です。これを予防するため、英国NICEガイドラインなど多くの指針で「ニモジピン」という薬剤の投与が標準治療として推奨されています。くも膜下出血と脳動脈瘤の破裂は、急性期の集中治療がきわめて重要な病態です。

再発予防(1)薬物療法:退院後の命綱

急性期の治療を乗り越え、退院の目処が立つと、多くの患者さんが「これで一安心だ」と思われます。しかし、脳卒中の治療において、退院はゴールではなく、「再発予防」という新たなスタートラインです。脳卒中は一度発症すると再発リスクが非常に高い病気であり、この再発予防こそが、その後の人生の質を大きく左右します。その柱となるのが薬物療法です。

非心原性脳梗塞(アテローム血栓性など)のDAPT

動脈硬化などが原因で起こった脳梗塞や、高リスクの一過性脳虚血発作(TIA)の後では、血小板の働きを抑える薬(抗血小板薬)が再発予防の鍵となります。ここで重要なのが「DAPT(ダプト:抗血小板薬2剤併用療法)」の期間です。

アスピリンとクロピドグレルという2剤を併用するDAPTは、単剤よりも強力に再発を抑えますが、出血のリスクも高まります。どのくらいの期間併用するのが最適か? CHANCE試験(2013年)では、発症後24時間以内に開始し21日間DAPTを続けた群で、出血リスクを増やさずに再発を有意に減らしました。一方、POINT試験(2018年)では90日間のDAPTを試みましたが、利益は最初の短期間に集中し、長期間の使用は出血リスクを増加させました。これらの結果から、現在日本では、**発症後早期の短期間(約21日間)DAPT**を行い、その後は1剤(単剤療法)に切り替える戦略が主流となっています。

心原性脳梗塞(心房細動)の抗凝固薬

心房細動(心臓が不規則にけいれんし、心臓内に血栓ができやすくなる不整脈)が原因の脳梗塞では、抗血小板薬ではなく、血液をさらにサラサラにする「抗凝固薬」(ワーファリンやDOAC/NOACと呼ばれる新しい薬)が必要です。

ここでのジレンマは、「いつから内服を開始するか」でした。脳梗塞を起こした直後の脳は傷つきやすく、あまり早く抗凝固薬を始めると、脳梗塞巣で出血(出血性梗塞)を起こすのではないかと恐れられていました。しかし、開始が遅すぎれば、その間に心臓から新たな血栓が飛んで再発するリスクがあります。ELAN試験(2023年)という最新の大規模試験が、この問いに一つの答えを出しました。梗塞の大きさにもよりますが、軽症〜中等症であれば48時間以内、重症例でも6〜7日目にDOACを開始する「早期開始」は、1〜2週間待ってから開始する「後期開始」と比べて、再発と出血の複合的リスクにおいて劣らない(非劣性である)ことが示されました。これにより、実臨床ではより早期からの再発予防が可能になりつつあります。脳卒中予防の全知識や脳卒中治療薬についての理解は、自己管理に不可欠です。

再発予防(2)生活習慣の徹底的な見直し

どんなに優れた薬を飲んでいても、脳卒中を引き起こした根本的な「土壌」が変わらなければ、再発のリスクは常につきまといます。その土壌とは、日々の生活習慣そのものです。

高血圧の管理(特に減塩)

脳卒中の最大の危険因子は高血圧です。そして、日本人の高血圧の最大の原因は「食塩の過剰摂取」であると厚生労働省も指摘しています。ラーメンのスープを飲み干す、漬物や干物をよく食べる、醤油やソースをたっぷりかける…こうした食文化が、知らず知らずのうちに血管を傷つけています。脳卒中予防のための減塩目標は、1日6g未満と非常に厳しいものですが、まずは「今より減らす」ことから始めるのが現実的です。出汁の旨味を活かす、香辛料を使う、加工食品の栄養成分表示を確認するなど、意識的な「減塩」が再発予防の第一歩です。

禁煙・節酒・運動

米国疾病予防管理センター(CDC)などが示す通り、喫煙は動脈硬化を著しく進行させ、血管を収縮させるため、脳卒中予防において禁煙は「必須」です。また、過度の飲酒を避け、ウォーキングなどの適度な運動を習慣づけることも、血圧や血糖、脂質の管理に直結します。脳卒中予防と運動の関係を正しく理解し、予防薬の服薬と両輪で取り組む必要があります。

退院支援と社会復帰への橋渡し

脳卒中の治療は、病院のベッドの上だけで完結するものではありません。特に麻痺や言語障害などの後遺症が残った場合、自宅での生活や仕事への復帰には大きな不安が伴います。

日本の医療体制は、「急性期病院」での集中的な治療の後、「回復期リハビリテーション病院」へ転院し、そこで集中的なリハビリを受け、その後「生活期(在宅や施設)」へと移行する連携が確立されています。急性期病院での「過度の安静」は、かえって回復を妨げることが知られており、早期からのリハビリ開始が推奨されます。

退院後の生活を見据え、ソーシャルワーカーやケアマネージャーと連携し、介護保険サービスの導入や住宅改修の準備を進めることも重要です。また、厚生労働省のガイドラインにもあるように、服薬や通院を継続しながら仕事に復帰するためには、産業医や職場との調整も必要になります。脳卒中後の後遺症とどう向き合い、生活を再構築していくか。それこそが、脳卒中治療の「本番」と言えるかもしれません。

頭痛・片頭痛(一次性/二次性の見分け方・治療とトリガー管理)

前節では、重篤な二次性頭痛(病気が原因で起こる頭痛)の代表である脳卒中について解説しました。しかし、「頭痛」は非常にありふれた症状であり、その多くは「一次性頭痛」と呼ばれる、頭痛そのものが病気であるタイプです。

多くの方が「たかが頭痛」と我慢してしまう一方で、「この痛みは危険な兆候ではないか」という不安と常に隣り合わせでもあります。また、長年にわたり片頭痛などの慢性的な痛みに苦しみ、日常生活に支障が出ているにもかかわらず、適切な治療にたどり着けていない方も少なくありません。

このセクションでは、まず命に関わる危険な頭痛(二次性頭痛)を見極めるための「レッドフラグ」を明確にします。その上で、一次性頭痛の代表である「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」それぞれの特徴、痛みが起きた時の「急性期治療」、そして痛みを起こさせないための「予防療法」と「トリガー管理」について、最新の知見に基づき深く掘り下げて解説します。

一次性と二次性を見極める:危険な頭痛サイン(レッドフラグ)

頭痛を経験したとき、最大の不安は「この頭痛は放置して大丈夫なものか?」という点でしょう。まず何よりも先に、命に関わる可能性があり、直ちに救急受診が必要な「危険な頭痛(二次性頭痛)」の兆候(レッドフラグ・サイン)を知っておくことが重要です。

特に注意すべきは、Mayo Clinicが指摘するように、「雷鳴頭痛(らいめいずつう)」と呼ばれるものです。これは、痛みが始まってから60秒以内に痛みのピークに達する、突発的で極めて激しい頭痛を指します。後頭部をハンマーで殴られたような、これまでに経験したことのない最悪の痛みと表現されることが多く、くも膜下出血の典型的な症状であり、一刻を争う事態です。

英国NHS(国民保健サービス)などが推奨する、SNOOP概念(下記)に相当するレッドフラグ・サインを以下にまとめます。これらのいずれかに該当する場合は、自己判断せず、直ちに救急外来を受診するか、救急車を要請してください。

- S (Systemic symptoms): 発熱、悪寒、寝汗、体重減少、項部硬直(首が硬く曲がらない)、皮疹(皮膚の発疹)などを伴う。髄膜炎や脳炎などが疑われます。

- N (Neurologic symptoms): 神経系の異常。片側の麻痺、しびれ、ろれつが回らない、言葉が出にくい、物が二重に見える、視野が欠ける、けいれん、意識がもうろうとする。脳卒中や脳腫瘍の可能性があります。

- O (Onset): 突然の発症。前述の「雷鳴頭痛」(1分以内にピークに達する激痛)。脳動脈瘤の破裂(くも膜下出血)が強く疑われます。

- O (Older age): 50歳以上で初めて、または新しいタイプの重い頭痛が始まった。側頭動脈炎や脳腫瘍などのリスクを考慮します。

- P (Pattern change): パターンの変化。今までの頭痛と明らかに「質」や「強さ」が異なる、痛みの頻度や程度が急速に悪化している、痛む場所がいつもと違う。

- P (Precipitated by): 特定の動作で誘発される。咳、くしゃみ、いきみ、運動、性行為などで悪化する頭痛。脳圧の変化に関連する病気の可能性があります。

- P (Pregnancy/Postpartum): 妊娠中や産褥期(出産後)に起きた重い頭痛。妊娠高血圧症候群や静脈洞血栓症など、特殊な状態を考慮します。

これらのサインは、脳卒中、脳腫瘍、感染症、血管解離など、緊急性の高い病気を示唆しています。頭痛の診断は、まずこれらのレッドフラグを除外することから始まります。

片頭痛・緊張型・群発の違い:症状で見分ける

上記のレッドフラグに当てはまらない場合、その頭痛は「一次性頭痛」である可能性が高いです。これは、脳自体に明らかな異常がないにもかかわらず、頭痛発作が繰り返し起こる病気です。「命に別状はない」とはいえ、その痛みは非常に強く、日常生活や仕事、学業に深刻な影響を及ぼします。

[cite_start]

一次性頭痛には主に3つのタイプがあり、それぞれ特徴が大きく異なります。英国のNICE(英国国立医療技術評価機構)ガイドラインなどに基づき、その違いを理解しましょう [cite: 1]。

1. 片頭痛(へんずつう)

[cite_start]

単なる頭痛ではなく、脳の過敏性が関わる神経疾患と考えられています。「ズキン、ズキン」と脈打つような(拍動性)痛みが特徴です。多くは頭の片側に起こりますが、両側の場合もあります [cite: 1]。

-

- 痛みの強さ: 中等度〜重度(日常生活や仕事に支障が出るレベル)。

[cite_start]

-

- 特徴: 階段の上り下りや、少し頭を動かすだけでも痛みが悪化する [cite: 1]。

- 随伴症状: 吐き気や嘔吐を伴うことが多い。また、光や音、匂いに過敏になる(普段は気にならない光や音が耐え難く感じる)。

[cite_start]

- 前兆(アウラ): 約2〜3割の人に「前兆」が見られます。頭痛が始まる5分〜1時間前に、目の前にギザギザした光(閃輝暗点)が見えたり、視野の一部が見えにくくなったり、チクチクとしたしびれが広がったりします [cite: 1]。

2. 緊張型頭痛(きんちょうがたずつう)

[cite_start]

最も一般的な頭痛タイプです。ストレス、長時間の同じ姿勢、首や肩の筋肉の緊張(こり)などが関与しているとされます [cite: 1]。

-

- 痛みの強さ: 軽度〜中等度(我慢すれば日常生活は送れるレベル)。

[cite_start]

-

- 特徴: 両側性(頭全体)が典型的。「ヘルメットで頭を締め付けられるよう」「重い石が乗っているよう」な圧迫感や鈍痛 [cite: 1]。拍動性(ズキンズキン)ではありません。

- 随伴症状: 片頭痛のような吐き気や光・音過敏はまれです。

[cite_start]

- 動作との関連: 日常的な動作(歩行や階段など)で悪化しないのが片頭痛との大きな違いです [cite: 1]。

3. 群発頭痛(ぐんぱつずつう)

一次性頭痛の中で最も痛みが強いとされる、まれなタイプの頭痛です。特定の期間(群発期:数週間〜数ヶ月)に、毎日のように集中して起こります。

-

- 痛みの強さ: 極めて重度。「耐え難い」「きりで目をえぐられるよう」と表現されるほどの激痛です。

[cite_start]

-

- 特徴: 必ず片側の目の奥や周囲、側頭部 [cite: 1]。

[cite_start]

- 随伴症状: 痛みと同じ側の自律神経症状が必須です。具体的には、目の充血、涙が出る、鼻水・鼻づまり、まぶたが下がる(眼瞼下垂)、瞳孔が小さくなる(縮瞳)などです [cite: 1]。

- 行動: 痛みでじっとしていられず、歩き回ったり、頭を壁に打ち付けたくなったりすることがあります(片頭痛の患者さんが静かな暗い場所でじっとしていたいと思うのと対照的です)。

薬の使いすぎに注意:薬物乱用頭痛(MOH)の予防策

頭痛に悩む方が陥りやすい、非常に重要かつ厄介な問題が「薬物乱用頭痛(Medication Overuse Headache: MOH)」です。これは、頭痛を抑えるために飲んでいる鎮痛薬(市販薬を含む)やトリプタン製剤などを使いすぎることによって、かえって脳が痛みに過敏になり、頭痛が慢性化してしまう状態を指します。

「痛いから薬を飲む」→「薬が切れるとまた痛む」→「不安だから早めに飲む」という悪循環にはまり、気づけばほぼ毎日薬を飲んでいる、薬が効きにくくなってきた、という方はMOHの可能性があります。

NICEガイドラインでは、MOHのリスクを警告しています。目安として、

- トリプタン製剤、オピオイド(医療用麻薬)、複合鎮痛薬(複数の成分が入った薬): 月に10日以上

- アセトアミノフェン、NSAIDs(イブプロフェンなど): 月に15日以上

このような使用が3ヶ月を超えて続く場合、MOHが強く疑われます。MOHの治療は、原因となっている薬剤を中止(または漸減)し、頭痛が起こりにくい状態に戻すことです。しかし、離脱期に一時的に頭痛が悪化することがあり、専門医の管理下で慎重に行う必要があります。MOHを予防・治療する最善の方法は、急性期治療薬の使用日数を適切に管理し、必要であれば「予防療法」を早期に導入することです。この状態は慢性頭痛とも呼ばれ、生活の質を著しく低下させます。

急性期は早めの一手:トリプタンと鎮痛薬の上手な使い方

片頭痛などの発作が起きてしまった時、その痛みをいかに素早く、確実に鎮めるかが「急性期治療(アボート療法)」の鍵です。発作が本格化し、痛みがピークに達してから薬を飲んでも、十分な効果が得られないことが多いためです。

2023年のコクラン・システマティック・レビューやNICEガイドラインによれば、以下の薬剤が推奨されます。

- 第一選択(軽度〜中等度): アセトアミノフェン、NSAIDs

イブプロフェン、ロキソプロフェン、ナプロキセンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や、アセトアミノフェンが第一選択となります。ポイントは「痛みが出始めたら、我慢せずに早期に内服する」ことです。吐き気が強い場合は、制吐薬(吐き気止め)を併用することも非常に有効です。

- 片頭痛特異的治療薬: トリプタン製剤

中等度〜重度の片頭痛発作や、NSAIDsなどで効果が不十分な場合に使用されます。トリプタンは、片頭痛発作時に拡張した脳血管を収縮させ、痛みの原因物質の放出を抑えるセロトニン(5-HT1B/1D)作動薬です。これも同様に、発作の早期(痛みがまだ軽いうち)に内服することで、高い効果が期待できます。MOHを避けるため、使用日数の管理(月10日未満が目安)が極めて重要です。

緊張型頭痛の場合は、主にアセトアミノフェンやNSAIDsが用いられます。群発頭痛の場合は、市販の鎮痛薬ではほぼ効果がなく、医療機関でのトリプタン皮下注射や純酸素吸入療法が必要となります。どのような薬が自分に合うか、どのタイミングで飲むべきか、MOHを避けるためのルールなどを医師とよく相談しましょう。

再発を減らす生活戦略:睡眠・ストレス・カフェイン管理

頭痛治療は薬だけではありません。むしろ、発作の頻度を減らし、生活の質を取り戻すためには、日々の生活習慣を見直し、自分自身の「頭痛の引き金(トリガー)」を特定して管理することが不可欠です。

ここで最も強力なツールとなるのが「頭痛ダイアリー(日記)」です。いつ頭痛が起きたか、どんな痛みだったか、薬を何時に飲んだか、その日の睡眠時間、食事内容、ストレスの程度、女性の場合は月経周期、天候などを記録します。

この記録は、MOHの兆候を察知するだけでなく、個別のトリガーを特定するのに役立ちます。MedlinePlusなどの医療情報では、以下のようなトリガー管理が推奨されています。

- 睡眠の規則化: 睡眠不足も寝すぎも、片頭痛の強力なトリガーです。平日・休日を問わず、同じ時刻に寝て、同じ時刻に起きることを心がけます。

- ストレス対処: ストレスそのものよりも、「大きなストレスから解放された週末」などに頭痛が起きることがあります(週末頭痛)。適度な運動やリラクゼーション法で、日々のストレスレベルを管理することが重要です。

- 食事と水分: 空腹(低血糖)や脱水は頭痛を誘発します。食事を抜かず、規則正しく摂り、十分な水分補給を行います。アルコール(特に赤ワイン)、チラミンを多く含む食品(熟成チーズ、加工肉など)、チョコレートなどがトリガーになる人もいます。

- カフェイン: カフェインは適量なら頭痛を和らげることもありますが、過剰摂取や、急にやめること(離脱)で頭痛を引き起こすことがあります。午後の摂取を控えるなど、総量を管理しましょう。

- 環境: 強い光、大きな音、特定の匂い(香水など)がトリガーになる場合は、サングラスを着用するなどで避けます。

予防療法とCGRP関連薬:発作そのものを減らす治療

急性期治療薬の使用が月数回を超え、MOHのリスクが出てきたり、発作の痛みが強すぎて日常生活への支障が大きかったりする場合、「予防療法」の導入を検討します。これは、発作が起きてから飲む薬ではなく、発作が起こっていない時も毎日(あるいは定期的に)使用し、頭痛発作の頻度や重症度を減らすことを目的とした治療です。

これまで、片頭痛の予防療法には、β遮断薬(プロプラノロールなど)、抗てんかん薬(バルプロ酸など)、カルシウム拮抗薬などが用いられてきました。

近年、これらに加えて、片頭痛のメカニズムに特化した新しいタイプの予防薬が登場し、治療の選択肢が大きく広がりました。それが「CGRP関連薬」です。

CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)は、片頭痛発作時に脳内で放出され、血管を拡張させたり、痛みの信号を伝えたりする中心的な役割を担う物質です。CGRP関連薬は、このCGRPの働きをピンポイントで抑え込む「抗体医薬」(注射薬)や「CGRP受容体拮抗薬」(経口薬)です。

日本国内では、2021年以降、複数の抗CGRP抗体薬(エレヌマブ、フレマネズマブ、ガルカネズマブ)が片頭痛予防薬として承認されています。これらは月1回または3ヶ月に1回の皮下注射で、従来の予防薬で効果が不十分だった患者さんにも高い効果が示されています。

ただし、これらの新薬は非常に高価であるため、日本ではPMDA(医薬品医療機器総合機構)の最適使用推進ガイドラインに基づき、使用できる患者さんが限定されています。

CGRP抗体薬の主な対象患者(日本国内):

- 片頭痛発作が平均して月4日以上ある。

- 従来の予防薬(プロプラノロール、バルプロ酸など)が、効果不十分、または副作用のために使用できない。

- 急性期治療薬を月10日以上使用している(MOHが疑われる)場合も、従来の予防薬で効果不十分であれば対象となり得る。

予防療法を開始するかどうか、どの薬を選択するかは、頭痛ダイアリーの記録に基づき、専門医と相談して決定することが重要です。

頭痛・片頭痛に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 片頭痛と緊張型頭痛はどう見分けますか?

[cite_start]

A: 最も分かりやすい違いは「動けるかどうか」です。片頭痛はズキンズキンと脈打ち、中等度〜重度の痛みで、階段の上り下りなど日常動作で悪化するため、じっとしていたくなります。吐き気や光・音への過敏さを伴うことも多いです [cite: 1][cite_start]。一方、緊張型頭痛は頭を締め付けられるような鈍い痛みで、軽度〜中等度であり、動いても悪化しないことが多いです [cite: 1]。

Q2: どんな頭痛は危険ですか?

A: 「突然発症し1分以内にピークに達する激痛(雷鳴頭痛)」、「麻痺やろれつが回らないなどの神経症状を伴う」、「発熱や首の硬直を伴う」、「50歳以上で初めての激しい頭痛」などは、くも膜下出血や髄膜炎などの重篤な病気のサイン(レッドフラグ)です。これらに当てはまる場合は、すぐに救急受診してください。

Q3: 薬の使いすぎで頭痛が悪化するって本当?

A: はい。「薬物乱用頭痛(MOH)」と呼ばれます。鎮痛薬やトリプタン製剤を月に10〜15日以上使用し続けると、脳が痛みに過敏になり、かえって頭痛が頻繁に起こるようになります。頭痛ダイアリーで薬の使用日数を記録し、規定を超えそうな場合はMOHを疑い、予防療法の導入について医師に相談してください。

Q4: 急性期(発作時)はどの薬が効きますか?

A: 軽度であればアセトアミノフェンやNSAIDs(イブプロフェンなど)が第一選択です。片頭痛でこれらが効かない場合や中等度以上の場合は、片頭痛専用薬であるトリプタン製剤が有効です。いずれも、痛みが本格化する前の「発作早期」に内服することが効果を高める鍵です。

Q5: 予防薬はいつ検討しますか?

A: 発作の頻度が高い(例:月に4回以上)、急性期治療薬が効きにくい、発作による生活への支障が大きい、MOHのリスクがある、といった場合に検討します。日本では、まず従来の予防薬(β遮断薬など)を試し、効果不十分などの場合に、新しいCGRP抗体薬(注射薬)への移行を段階的に検討します。

Q6: 頭痛の引き金(トリガー)管理で特に重要なことは?

A: 「規則性」です。特に重要なのは「睡眠」で、寝不足も寝すぎもトリガーになります。また、「空腹」や「脱水」も避けるべきです。ストレス、特定の食品(アルコール、チーズなど)、カフェイン、天候なども個人差が大きいため、頭痛ダイアリーをつけて自分固有のトリガーを見つけ、それを上手に避ける生活習慣を身につけることが重要です。

てんかん(発作の種類・診断・抗てんかん薬・外科治療・就学就労支援)

前節では、比較的よく見られる神経症状である頭痛について詳しく見てきました。次に解説するのは、同じく脳に起因するものの、全く異なるメカニズムと対応が求められる「てんかん」です。

「てんかん」という診断名、あるいはその可能性を医師から告げられた時、多くの方が「これは一体何なのか?」「また発作が起きたらどうしよう」「がんなのだろうか」「普通の生活はもう送れないのか」と、様々な不安や疑問で頭の中が真っ白になるかもしれません。その不安は当然のものです。てんかんは、非常に誤解されやすい病気の一つですが、正しい知識を持つことが、不安を和らげ、適切な対処への第一歩となります。

[cite_start]

まず知っておいていただきたいのは、てんかんは「脳の神経細胞(ニューロン)が、過剰に、そして同期して興奮する」ことによって、WHO(世界保健機関)が示すように、一時的な運動、感覚、自律神経、あるいは意識の変化(てんかん発作)を繰り返し引き起こす慢性的な脳の疾患であるということです [cite: 1]。これは脳腫瘍のような「できもの」とは本質的に異なり、多くの場合、脳の「電気的な回路」の一時的なショートや混線に例えられます。大切なのは、てんかんを持つ多くの人々が、適切な治療と管理によって、発作をコントロールし、充実した社会生活を送っているという事実です。

発作タイプの見分け方:焦点発作と全般発作の要点

「てんかん発作」と聞くと、多くの人が「突然倒れて全身を痙攣させる」状態を想像するかもしれません。しかし、それは発作の一形態(全般強直間代発作)に過ぎず、実際には非常に多様な症状が存在します。発作のタイプを正しく分類することは、診断と治療薬選択における最も重要な第一歩です。

近年の分類では、発作が脳の「どこから始まるか」に重点が置かれています。

- 焦点発作(Focal Seizure):

脳の一部(焦点)から電気的興奮が始まるタイプです。症状は、その焦点が脳のどの機能(運動、感覚、記憶など)を司る場所かによって全く異なります。意識が保たれる発作(焦点意識保持発作)と、意識が障害される発作(焦点意識減損発作)があります。

[cite_start]

例えば、運動野から始まれば、手や顔がピクピクとけいれんする(焦点運動発作)かもしれません[cite: 1]。側頭葉から始まれば、奇妙な匂い、既視感(デジャヴ)、不安感、あるいは口をもぐもぐさせるといった自動症(無意識の行動)が見られることもあります。これらは周囲から「ぼんやりしている」としか認識されないことも多く、診断が遅れる原因にもなります。

- 全般発作(Generalized Seizure):

発作の開始時から、脳の両半球を巻き込む広い範囲で電気的興奮が起こるタイプです。意識を失うことがほとんどです。

- 強直間代発作:いわゆる「大発作」。意識を失い、全身が硬直(強直相)、その後ガクガクとけいれん(間代相)します。

- 欠神(けっしん)発作:主に小児に見られ、数秒から十数秒、会話や動作が突然停止し、一点を見つめるようになります。すぐに元に戻るため、学校などで「集中力がない」「ぼんやりしている」と誤解されることがあります。

- ミオクロニー発作:短時間、手足などがピクンと(自分の意志とは関係なく)動く発作です。

さらに、これらの発作がどのような原因(病因)で起きているかを探ることも重要です。現代の診断では、構造的(脳卒中後、外傷、皮質形成異常など)、遺伝的、感染性、代謝性、免疫性、あるいは原因不明(特発性)といったてんかんの原因も併せて評価されます。どのような発作のタイプであるかを正確に知ることが、治療戦略の根幹となります。

診断の流れと検査:EEG・ビデオ脳波・MRI・SPECT/PET

初めての発作、あるいはてんかんが疑われる症状で病院を受診した際、どのような検査が行われるのか、不安に思う方も多いでしょう。診断プロセスは、パズルのピースを集める作業に似ています。

1. 詳細な問診(最も重要)

医師は、あなたや発作を目撃した家族・友人から、非常に詳細な情報を集めます。これは診断において最も重要なプロセスです。

- 発作の前兆(aura):何か奇妙な感覚、匂い、音、感情はありませんでしたか?

- 発作中の様子:体のどの部分から始まったか、意識はあったか、目は開いていたか、呼吸はどうか?(目撃者情報が極めて重要)

- 発作後の状態:すぐに意識は戻ったか、混乱していたか、眠り込んだか、頭痛や筋肉痛はあったか?

- 誘因:睡眠不足、過労、特定の光、服薬の忘れなど、きっかけはありましたか?

この問診だけで、発作タイプ(焦点性か全般性か)や脳のどのあたりが関係しているか、かなりの部分を推測できます。

2. 脳波検査(EEG)

てんかん診断の中核となる検査です。頭皮に多くの電極を貼り付け、脳の微弱な電気活動を記録します。目的は、発作を起こしていない時(発作間欠期)に、「てんかん性放電」と呼ばれる特徴的な異常波(トゲトゲした波=スパイク)を見つけることです。脳波検査は痛みや放射線被曝のない安全な検査です。

3. 長時間ビデオ脳波(VEEG)

診断が難しい場合や、外科治療を検討する際に、最も信頼性の高い検査です。入院して、脳波を24時間記録し続けると同時に、ビデオカメラで常時患者さんの様子を撮影します。この検査の目的は、「実際の発作」を捉え、その瞬間の「ビデオでの症状」と「脳波の異常」が一致するかを確認することです。これにより、発作の真の起始部を特定します。

4. 画像検査(MRI)

発作の原因となる「構造的」な異常がないかを調べるため、脳のMRI検査が第一選択です。特に焦点てんかんの場合、海馬硬化(記憶に関わる海馬の萎縮や変性)、皮質形成異常(生まれつきの脳の構造の違い)、過去の脳卒中の痕跡、脳腫瘍などが見つかることがあります。高齢者のてんかんでは、認知症や脳血管障害との鑑別にも不可欠です。

5. 補助検査(SPECT/PET)

MRIで明らかな異常が見つからないものの、焦点てんかんが強く疑われる場合、特に外科治療を検討する際には、脳の「機能」を見る検査が行われます。SPECT(脳血流シンチ)やPET(陽電子放出断層撮影)は、発作時の血流増加や、発作間欠期の糖代謝低下を捉えることで、てんかん焦点の局在診断を助けます。

6. 血液検査・髄液検査

発熱を伴う場合(感染症の除外)や、代謝異常、あるいは抗体(自己免疫性脳炎など)が原因となるてんかんを疑う場合に、選択的に行われます。

薬物治療(抗てんかん薬)の基本と安全な使い方

てんかん治療の基本は、抗てんかん薬(AEDs: Anti-Epileptic Drugs)による薬物療法です。治療の目標は「発作をゼロにし、副作用を最小限にする」ことです。多くの患者さんが、適切な薬物治療によって発作のない生活を送っています。

いつ治療を始めるか?

原則として、てんかん(反復する発作)と確定診断された場合に開始します。ただし、たとえ初回の非誘発性発作(きっかけのない発作)であっても、NICEガイドラインなどが示すように、脳波に明確な異常がある、MRIで構造的病変がある、神経学的な異常があるなど、**再発リスクが非常に高い**と判断される場合には、初回発作後から治療開始を検討することがあります。これは、運転や就労など、再発した場合の社会的影響も考慮して、医師と患者さんがよく話し合って決定(共有意思決定)します。

治療の原則:単剤療法から

治療は、まず1種類(単剤)の薬を少量から始め、発作の抑制効果と副作用のバランスを見ながら、最適な用量までゆっくり調整していきます。もし1剤目で効果が不十分か、副作用で継続できない場合は、別の単剤に切り替えるか、あるいは2剤目を併用(多剤療法)することを検討します。

薬剤の選択

薬の選択は、発作タイプ(焦点性か全般性か)、年齢、性別(特に妊娠の可能性)、肝機能や腎機能、他の持病や併用薬などを総合的に考慮して、極めて個別的に行われます。例えば、レベチラセタム(イーケプラ)は、焦点発作にも全般発作(強直間代)にも広く使われる薬剤の一つです。また、同薬剤の注射剤は、発作が止まらない「てんかん重積状態」の治療選択肢としても用いられます。

安全な服薬のために(SUDEPと服薬遵守)

薬物治療で最も大切なことは、医師の指示通りに毎日欠かさず薬を飲み続けることです。自己判断で中断したり、飲み忘れたりすると、大きな発作(てんかん重積状態)を誘発する危険があります。

てんかんを持つ方にとって最も懸念されるリスクの一つに、**SUDEP(てんかんに関連した予期せぬ突然死)**があります。頻度は稀ですが、特に夜間の全般強直間代発作がコントロール不良な場合や、服薬を遵守していない場合にリスクが上がるとされています。SUDEPの最大の予防策は、発作、特に強直間代発作をゼロに近づけること、すなわち**確実な服薬遵守**と、十分な睡眠の確保です。

特殊な状況での治療:妊娠と高齢者

てんかん治療は、ライフステージによって特別な配慮が必要です。特に妊娠と高齢者は、その代表例です。

妊娠とてんかん

「薬を飲んでいると、赤ちゃんに影響があるのではないか」「妊娠・出産は諦めるべきか」——これは、てんかんを持つ女性にとって最も切実な悩みの一つです。

まず知っていただきたいのは、「てんかんがあるから妊娠・出産できない」は間違いだということです。ただし、厳重な計画と管理が必要です。

- 計画妊娠の重要性:妊娠を希望する場合、必ず事前に主治医に相談してください。発作を抑えつつ、胎児への影響が最も少ない薬剤・用量に調整する「準備期間」が必要です。自己判断での服薬中断は、発作を誘発し、母子ともに危険な状態になるため絶対に避けてください。

- バルプロ酸(デパケンなど)の重大なリスク:抗てんかん薬の中でも、バルプロ酸は、胎児の催奇形性(特に二分脊椎など)や、出生後の発達障害(自閉スペクトラム症など)のリスクが他の薬剤に比べて有意に高いことが知られています。妊娠可能性のある女性への使用は、他の治療法がない場合に限定し、極力回避すべきとされています。

- 父親(男性)のバルプロ酸曝露リスク:近年、PMDA(医薬品医療機器総合機構)は、父親(男性)がバルプロ酸を服用している場合でも、その子どもの神経発達症リスクが高まる可能性があるとして、注意喚起の改訂(2024年)を行いました。男女問わず、将来子どもを持つ可能性のある方は、バルプロ酸のリスクについて医師と十分に話し合う必要があります。

- 葉酸の補充:妊娠前から妊娠初期にかけて、葉酸のサプリメントを内服することが推奨されます。

高齢者のてんかん

高齢化に伴い、高齢発症のてんかんは増加傾向にあります。原因としては脳卒中、脳外傷、アルツハイマー病などが多く、日本のガイドラインでもその重要性が指摘されています。

高齢者のてんかんは、典型的なけいれん発作(強直間代発作)よりも、焦点発作、特に意識が一時的に混濁する発作(焦点意識減損発作)が多いのが特徴です。

症状が「数分間ぼんやりする」「話が噛み合わなくなる」「動作が止まる」といったものであるため、家族からも「また物忘れがひどくなった」「認知症の症状だろう」と見過ごされがちです。

治療においても、高齢者は多くの薬剤を併用していることが多く、薬物相互作用や、ふらつき・転倒、認知機能への影響といった副作用に、より一層の注意が必要です。

薬で抑えられない時:外科治療・神経刺激療法

抗てんかん薬は非常に有効な治療ですが、残念ながら、患者さんの約3分の1は、複数の薬剤を適切に使用しても発作が抑制できない「薬剤抵抗性てんかん(DRE)」であるとされています。

「2種類以上の適切な抗てんかん薬を、十分な期間・用量で試しても、発作が抑制できない」——この状態になったら、それは「治療の失敗」ではなく、「次の戦略を考えるべきサイン」です。漫然と薬を増やし続けるのではなく、早期に「てんかん外科」や「神経刺激療法」の可能性を評価できる専門施設(てんかんセンター)へ相談することが強く推奨されます。

- てんかん外科(焦点切除術)

発作が脳の「特定の狭い領域(てんかん焦点)」から始まっていることが確実で、かつその部分を切除しても重大な機能障害(麻痺や言語障害など)が残らない場合に、最も根治が期待できる治療法です。前述の長時間ビデオ脳波、高精細MRI、SPECT/PETなどを駆使して焦点を厳密に特定し、手術の適応が判断されます。

- 迷走神経刺激療法(VNS)

焦点が特定できない、あるいは複数ある、重要な機能領域にあって切除できない場合に適応となる治療法です。左側の首にある迷走神経に電極を巻き付け、前胸部に埋め込んだ「(パルス)ジェネレータ」(ペースメーカーに似た装置)から定期的に電気刺激を送る方法です。脳を直接手術するのではなく、神経を介して脳の興奮性を調整します。日本では2009年に承認されています。発作を完全にゼロにするものではありませんが、発作の頻度や強度を軽減させる効果が期待されます。

- 視床前核DBS(脳深部刺激療法)

薬剤抵抗性の焦点てんかんに対する新たな選択肢として、脳の深部にある「視床前核(ANT)」に電極を留置し、持続的に電気刺激を行うDBSが、日本でも2023年に承認されました。これもVNSと同様に、脳のネットワークを調整することで発作を抑制する治療法です。VNSやDBSといった神経刺激療法は、自律神経系や脳の深部ネットワークに作用する、先進的な治療アプローチです。

就学・就労と社会的支援(日本の制度活用法)

てんかんの治療は、医療機関だけで完結するものではありません。発作がコントロールされていてもいなくても、学校生活、仕事、日常生活において、様々な不安や障壁に直面することがあります。しかし、日本ではこうした困難をサポートするための制度が整備されています。

1. 学校・職場での「合理的配慮」

てんかんを持つことは、多くの場合、学業や仕事の能力そのものに影響しません。しかし、発作の可能性や、薬の副作用(眠気、集中力の低下)により、配慮が必要な場合があります。

- 学校:発作時の対応(安全確保、観察記録)を教員と共有する「アクションプラン」の作成、服薬管理のサポート、試験時間の延長、体育授業の見学配慮など。

- 職場:危険作業(高所作業、重機・刃物の操作、運転業務)の回避、時差出勤、十分な休憩時間の確保、発作時の安全確保体制の共有など。

これらは「合理的配慮」として、本人から申し出に基づき、学校や事業者と話し合って調整されます。

2. 経済的負担を軽減する「自立支援医療(精神通院)」

てんかんは、継続的な通院と服薬が必要であり、医療費の負担も少なくありません。この負担を大幅に軽減する公的制度が「自立支援医療(精神通院医療)」です。

てんかんはこの制度の対象であり、申請が認められると、指定した医療機関・薬局でのてんかん治療にかかる外来医療費の自己負担が、通常3割のところ、原則**1割**に軽減されます。さらに、世帯の所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されるため、安心して治療を継続できます。手続きはお住まいの市町村の障害福祉担当窓口で行います。

3. 専門的な相談窓口「てんかん支援拠点病院」

「どの病院にかかればいいかわからない」「学校や職場での配慮をどう伝えたらいいか」「運転免許はどうなるのか」——こうした専門的な悩みや社会生活上の困難について、相談できる窓口があります。

それが、各都道府県が指定する「てんかん支援拠点病院(てんかんセンター)」です。これらの病院は、専門的な診断・治療を行うだけでなく、医療福祉相談員(ソーシャルワーカー)などが常駐し、患者さんやご家族、さらには学校や職場の担当者からの相談にも応じています。もし治療や生活で悩んだら、まずはお住まいの地域の拠点病院に問い合わせてみることをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q1: 初めてけいれん発作を起こしました。すぐに薬は必要ですか?

A: 必ずしもすぐに薬物治療が始まるとは限りません。初めての発作(初回発作)の場合、まずは専門医が脳波(EEG)や画像(MRI)検査を行い、再発リスクを慎重に評価します。脳に明らかな異常がある、脳波でてんかん性放電が見つかるなど、再発リスクが高いと判断された場合に治療開始を検討します。リスクが低い場合は、経過観察となることもあります。いずれにせよ、速やかな専門医(神経内科、小児神経科)の受診が不可欠です。

Q2: てんかんの診断で脳波(EEG)やMRIは必須ですか?

A: はい、多くの場合、診断と原因究明のために強く推奨されます。脳波(EEG)は脳の電気的活動を、MRIは脳の構造的異常を調べるために不可欠な検査です。特に、診断が難しい場合や外科治療を検討する際は、入院して行う「長時間ビデオ脳波(VEEG)」や、脳機能を見る「SPECT」「PET」といった高度な検査が必要になることもあります。

Q3: 薬が効かない場合、どの段階で手術やVNS, DBSを考えますか?

A: 専門医の判断のもと、「2種類以上の適切な抗てんかん薬を、十分な期間・用量で試しても、発作が抑制できない」薬剤抵抗性(DRE)と判断された時点で、早期に検討を開始すべきです。日本では、てんかん外科手術に加え、神経刺激療法であるVNS(迷走神経刺激)やANT-DBS(視床前核脳深部刺激)も保険適用となっています。てんかんセンターなどの専門施設での多角的な評価が推奨されます。

Q4: 妊娠を希望しています。バルプロ酸(デパケンなど)は絶対ダメですか?

A: 妊娠可能性のある女性に対しては、バルプロ酸は胎児への高いリスク(催奇形性・発達障害)のため、NICEガイドラインなどでも「可能な限り回避すべき」とされています。また、最近では父親(男性)の服用によるリスクも指摘されています。他の薬で代替可能であれば、妊娠計画(希望時)のずっと前から切り替えを検討します。ただし、バルプロ酸でしか発作を抑えられない難治性てんかんの場合もあり、その際はリスクとベネフィットを医師と徹底的に話し合う必要があります。自己判断での中断は絶対にしないでください。

Q5: てんかんの治療費や、学校・職場でのサポートについて相談したいです。

A: 経済的支援としては、まず「自立支援医療(精神通院)」の申請をご検討ください。医療費の自己負担が原則1割(+所得に応じた上限額)になります。また、社会生活(就学、就労、運転免許など)に関する専門的な相談は、各都道府県が指定する「てんかん支援拠点病院」の相談窓口(ソーシャルワーカーなど)に問い合わせるのが最も確実です。

認知症と軽度認知障害(タイプ別:アルツハイマー・レビー小体・血管性/BPSD対応)

前節では、てんかん発作とその管理について詳しく見てきました。てんかんの一部は認知機能に影響を与えることがありますが、このセクションでは、認知機能の低下を主な症状とする「認知症」と、その前段階である「軽度認知障害(MCI)」について、その種類別の特徴と、ご家族や介護者にとって大きな課題となるBPSD(行動・心理症状)への対応を中心に、深く掘り下げていきます。

「認知症」という言葉を聞くと、単なる「物忘れ」を想像されるかもしれませんが、実際には記憶障害だけでなく、判断力、実行機能、言語能力、空間認識能力などが低下し、それによって「日常生活や社会生活に支障が出ている状態」を指します。これは、加齢による自然な物忘れとは明確に異なります。認知症は一つの病気ではなく、さまざまな原因によって引き起こされる症候群です。

軽度認知障害(MCI)とは?認知症との違いと進行リスク

最近、「物忘れが増えた」「人の名前がすぐに出てこない」と感じ、ご自身やご家族が不安に思われるケースが増えています。こうした状態の中には、「軽度認知障害(MCI: Mild Cognitive Impairment)」と呼ばれる段階にある方がいらっしゃいます。

[cite_start]

MCIは、「正常な老化」と「認知症」の中間に位置するグレーゾーンです。ご本人やご家族から記憶障害などの訴えはあるものの、日常生活動作(着替え、食事、入浴など)は自立しており、認知症の診断基準は満たさない状態を指します。厚生労働省もMCIの段階での早期発見・早期対応の重要性を強調しています [cite: 1]。

MCIと診断されると「すぐに認知症になってしまうのか」と大きな不安を感じるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。米国立老化研究所(NIA)の報告によれば、65歳以上のMCIの方のうち、毎年約10%~20%が認知症に進行すると推定されています。しかし、逆に言えば、大多数の方はその時点では進行しない、あるいは状態が安定していることになります。さらに、MCIの原因(例えば、うつ状態、ビタミン不足、甲状腺機能低下など)によっては、適切な治療によって認知機能が改善し、正常な状態に戻るケースも存在します。

だからこそ、この段階で「年のせい」と放置せず、物忘れと認知症の全知識を正しく理解し、生活習慣の見直し(運動、社会参加、バランスの取れた食事)や、専門医への相談を行うことが、その後の進行を遅らせる上で極めて重要です。もしかして認知症かもと感じた時の早期発見のサインを見逃さないようにしましょう。

三大認知症:アルツハイマー型・レビー小体型・血管性の特徴

認知症と診断された場合、その原因となる疾患(病型)を見極めることが非常に重要です。なぜなら、病型によって症状の現れ方、進行の仕方、そして薬への反応性やケアの方法が大きく異なるからです。ここでは、日本の三大認知症とされる3つのタイプの特徴を解説します。

アルツハイマー型認知症(AD)

認知症の中で最も多く、全体の半数以上を占めるとされています。脳内にアミロイドβやタウといった異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞がダメージを受けることで発症します。

- 主な症状: 初期は「いつ、どこで、何をしたか」といったエピソード記憶(体験記憶)の障害が目立ちます。「数分前に話したことを忘れる」「同じことを何度も聞く」といった症状から始まります。病状が進行すると、日付や場所がわからなくなる見当識障害、段取りが立てられなくなる実行機能障害なども現れます。

- 進行: 一般的に、ゆっくりと進行するのが特徴です。

- 治療: 従来の対症療法(コリンエステラーゼ阻害薬など)に加え、近年では病気の進行そのものに作用する新しい治療法が登場しています(詳細は後述)。アルツハイマー病の全体像については、こちらの記事で詳しく解説しています。

レビー小体型認知症(DLB)

アルツハイマー型に次いで多いとされる認知症です。脳内に「レビー小体」という異常なたんぱく質の塊が現れることが特徴で、これはパーキンソン病と同じものです。

- 主な症状: 特徴的な症状がいくつかあります。

- 具体的な視覚性幻視: 「部屋の隅に子供がいる」「虫が這っている」など、非常にリアルな幻視が繰り返し見られます。

- 認知機能の変動: 日や時間帯によって、頭がはっきりしている時と、ぼんやりしている時の差が激しいのが特徴です。

- パーキンソニズム: パーキンソン病に似た運動症状(動作が遅くなる、筋肉がこわばる、小刻みな歩行、転倒しやすい)が現れます。

- レム睡眠行動障害(RBD): 睡眠中に大声を上げたり、手足を激しく動かしたりするなど、夢の内容がそのまま行動に出てしまいます。これは幻視よりも早く、何年も前から現れることがあります。

- 重要な注意点: 薬剤への過敏性です。特に、幻視や興奮に対して抗精神病薬を使用すると、症状が急激に悪化したり、重い副作用(錐体外路症状、意識障害)が出たりするリスクが他の認知症より格段に高いことが知られています。薬物療法には極めて慎重な判断が必要です。

- 補足: パーキンソニズムの「ふるえ」は、本態性振戦などの良性のふるえとは異なり、安静時に強く出ることが多いですが、症状だけで鑑別するのは困難です。

血管性認知症(VaD)

脳梗塞や脳出血、または小さな血管が詰まる「ラクナ梗塞」など、脳の血管障害によって神経細胞がダメージを受けて発症する認知症です。

- 主な症状: 障害を受けた脳の部位によって症状が異なります。アルツハイマー型のような全般的な記憶障害よりも、判断力や計画力が落ちる(実行機能障害)、感情のコントロールが難しくなる(感情失禁、例:ささいなことで泣き出す)、歩行障害、呂律が回らない、などの症状が目立つことがあります。記憶障害はあっても「まだら認知症」と呼ばれ、覚えていることと忘れていることがはっきり分かれる傾向があります。

- 進行: 脳卒中を起こすたびに、症状が階段状に悪化することが多いのが特徴です。

- 管理: 進行を予防するためには、原因となる脳血管障害の再発予防が最も重要です。高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動などの危険因子を厳格に管理することが、治療の柱となります。脳卒中予防の全知識を身につけ、脳梗塞の再発予防に努めることが不可欠です。

BPSD(行動・心理症状)とは?その原因と「見立て」

認知症のご本人、そしてご家族や介護者を最も悩ませるのが、BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia:認知症の行動・心理症状)と呼ばれる症状です。これは、記憶障害や見当識障害といった「中核症状」そのものではなく、それに伴って二次的に現れる症状を指します。

具体的には、以下のような症状が含まれます。

- 行動症状: 徘徊(目的もなく歩き回る)、介護への抵抗、攻撃的な言動、不穏(落ち着きがない)、物を集める、など。

- 心理症状: 妄想(「財布を盗られた」「家に誰かいる」)、幻覚(幻視、幻聴)、抑うつ(気分が落ち込む)、不安、焦燥感、など。

BPSDが現れると、ご家族は「どうしてこんなことを言うのだろう」「性格が変わってしまった」と深く悩み、疲弊してしまうことが少なくありません。しかし、非常に重要なのは、「BPSDは、ご本人が感じている不安、不快感、苦痛、混乱を表現するサイン(SOS)である」という視点です。

ご本人は、記憶が曖昧で今いる場所がわからない不安、身体のどこかが痛い不快感、トイレに行きたいという生理的欲求、周囲の騒音によるストレスなどを、うまく言葉で表現できません。その結果が、一見不可解に見える行動や言動として現れるのです。

したがって、BPSDに対応する第一歩は、「薬で抑える」ことではなく、「なぜその症状が起きているのか」という背景を探る**「見立て」**です。特に以下の「取り除ける原因」が隠れていないか、徹底的にチェックする必要があります。

- 身体的な不快・苦痛: 痛み(腰痛、関節痛、歯痛など)、便秘、尿意・便意(トイレに行きたい)、感染症(特に尿路感染は発熱がなくても不穏の原因に)、かゆみ、脱水、空腹。

- 薬剤の影響: 新しく始めた薬、変更した薬はないか。特に睡眠薬、抗不安薬、抗コリン薬などは、せん妄や混乱を引き起こすことがあります。

- 感覚器の問題: 眼鏡が合っていない(見えにくい)、補聴器が壊れている(聞こえにくい)ことで、不安や誤解が生じている。

- 環境要因: 騒音が大きい、照明が暗すぎる・明るすぎる、室温が不適切、見慣れない場所・人、生活リズムの乱れ(昼夜逆転)。

日本の認知症介護におけるガイドラインでも、この「見立て」の重要性が強調されています。

BPSDへの対応:非薬物介入(環境調整・コミュニケーション)が第一選択

BPSDの「見立て」で原因が推測できたら、次に行うのは薬物療法ではなく、**「非薬物介入」**です。これは、英国国立医療技術評価機構(NICE)のガイドラインをはじめ、国際的に最も強く推奨されているアプローチです。

非薬物介入とは、ご本人の苦痛を取り除き、安心できる環境を整えるための工夫全般を指します。

環境調整

ご本人が混乱せず、安心して過ごせる環境を整えます。

- 安全の確保: 徘徊がある場合、玄関にセンサーを設置する、転倒しやすいものを片付ける。

- 見当識の手がかり: トイレの場所がわかるように大きな張り紙をする、カレンダーや時計を見やすい場所に置く。

- 刺激の調整: テレビの音量を下げる、照明を調整する(特に夕方から夜間は明るくし、不安を軽減する)。

- 安心できる空間: 使い慣れた家具を配置する、馴染みのある音楽をかける。

コミュニケーションの工夫

ご家族の対応一つで、ご本人の不安は大きく変わります。

- 否定しない、叱らない: 妄想(「財布を盗られた」)に対して、「盗ってない」と事実で訂正しても、ご本人の不安は消えません。まずは「それは大変ですね、一緒に探しましょう」と気持ちに寄り添う(共感)ことが重要です。

- ゆっくり、はっきり、具体的に: 正面から目線を合わせ、優しい口調で、一度に多くの情報を伝えないようにします。

- 安心させるスキンシップ: 背中をさする、手を握るなどの穏やかなスキンシップは、言葉以上に安心感を伝えることがあります。

活動と関わり

ご本人にとって意味のある活動は、自尊心を保ち、BPSDを軽減する効果があります。料理、洗濯たたみ、園芸、散歩、歌唱など、その人が過去に得意だったことや好きだったことを、できる範囲で一緒に行います。

これらの非薬物介入は、ご家族だけで抱え込む必要はありません。介護保険サービス(デイサービス、ショートステイ)の利用や、地域包括支援センターへの相談を通じて、専門家やチームの支援を受けることが不可欠です。ピック病(前頭側頭型認知症)のように、初期からBPSDが強く出るタイプの認知症では、特に早期からの専門的介入が求められます。

薬物療法が必要な場合の原則と注意点

非薬物介入を徹底しても、ご本人の苦痛が非常に強い場合、またはご自身や他者を傷つけてしまう危険性が差し迫っている場合(重度の興奮、攻撃性、せん妄など)に限り、薬物療法の使用が検討されます。

BPSDに対する薬物療法、特に抗精神病薬の使用は、「最後の手段」であり、極めて慎重に行う必要があります。なぜなら、その効果が限定的である一方で、重大なリスクを伴うからです。

【抗精神病薬使用の原則】

- リスクとベネフィットの十分な説明: 認知症の高齢者(特にアルツハイマー型)が抗精神病薬を服用すると、脳卒中(脳梗塞)のリスクが約3倍に、死亡リスクが約1.6~1.7倍に高まるという複数の報告(欧州医薬品庁(EMA)の警告など)があります。この重大なリスクについて、医師はご家族に十分説明し、同意を得る必要があります。

- 最小量・最短期間(Start Low, Go Slow): 治療は、必要最小限の量から開始し、ゆっくりと増量します。症状が安定したら、漫然と継続するのではなく、常に減量や中止が可能かどうかを定期的に(例:3ヶ月ごと)再評価します。

- レビー小体型(DLB)への禁忌的慎重投与: 前述の通り、DLBの方は抗精神病薬への過敏性が極めて高いため、原則として使用は避けるべきです。もし使用が不可欠な場合でも、非定型抗精神病薬を通常量の何分の一かという極微量から開始し、厳重な監視下で行われます。

認知症の進行に伴う脳の萎縮そのものを止める薬ではありません。薬物療法はあくまで、ご本人の苦痛を一時的に和らげ、非薬物介入を行うための「時間稼ぎ」と考えるべきです。

アルツハイマー病の新しい治療(疾患修飾薬)

これまでの認知症治療薬が「症状の進行を一時的に緩やかにする」対症療法であったのに対し、近年、病気の根本的なメカニズムに働きかける「疾患修飾薬(DMT)」が登場し、大きな転換期を迎えています。

特にアルツハイマー病(AD)の原因物質とされるアミロイドβに注目した治療薬開発が進んでいます。

レカネマブ(レケンビ®)

2023年に日本国内でも承認された、新しいタイプのアルツハイマー病治療薬です。

- 対象者: この薬は、すべての認知症患者に使えるわけではありません。対象は、「アミロイドβが脳内に蓄積していることが確認された」「早期のアルツハイマー病患者(MCIまたは軽度認知症)」に限られます。アルツハイマー病の診断のために、アミロイドPET検査や脳脊髄液検査が必須となります。

- 効果: 臨床試験(第3相 Clarity AD試験)では、18ヶ月間の投与により、プラセボ(偽薬)群と比較して臨床症状の悪化を平均で約27%抑制したと報告されています。これは、病気の進行を「止める」または「回復させる」ものではなく、あくまで「遅らせる」効果である点を理解することが重要です。

- 投与方法とリスク: 2週間に1回の点滴静注が必要です。重大な副作用として「ARIA(アリア)」と呼ばれる、アミロイド関連画像異常(脳浮腫や脳微小出血)が報告されています。このため、投与中は定期的なMRI検査による厳重なモニタリングが義務付けられています。

この治療は、専門的な診断と管理体制が整った医療機関でのみ受けることができます。アルツハイマー病と遺伝的要因に関心がある方など、早期からの対応を考える上で、こうした新しい治療選択肢の登場は希望となりますが、その適応とリスクを正確に理解することが不可欠です。

(このセクションのまとめと次への移行)

認知症、特にレビー小体型認知症では、パーキンソン病と共通する運動症状(パーキンソニズム)や病理(レビー小体)が見られます。次節では、この運動障害を主な問題とする「パーキンソン病」について、その症状、薬物療法、そして外科的治療(DBS)やリハビリテーションについて詳しく解説していきます。

パーキンソン病・パーキンソニズム(症状・薬物療法・DBS・リハビリ)

前節では、認知症や軽度認知障害(MCI)について詳しく見てきました。これらは主に「記憶」や「判断力」といった認知機能の変化に焦点を当てたものでした。しかし、脳と神経系の病気の中には、認知機能は比較的保たれていても、「動き」そのものに大きな影響を及ぼす疾患群があります。その代表格が、今回解説するパーキンソン病(Parkinson’s Disease: PD)です。

「パーキンソン病」という名前を聞くと、多くの方が「手が震える病気」というイメージを持つかもしれません。あるいは、ご家族や知人が診断され、将来歩けなくなってしまうのではないか、どのような治療法があるのかと、大きな不安を抱えている方もいらっしゃることでしょう。このセクションでは、パーキンソン病とは具体的にどのような病気なのか、その主な症状、そして「パーキンソニズム」と呼ばれる関連する状態との違い、さらに最新の薬物療法、外科治療(DBS)、そして非常に重要なリハビリテーションの役割について、深く掘り下げて解説していきます。

この病気の根本には、脳の「黒質(こくしつ)」と呼ばれる部分にある神経細胞が減少し、それによって「ドパミン」という神経伝達物質が作れなくなる、という変化があります。ドパミンは、私たちが体をスムーズに動かすための「潤滑油」のような役割を担っています。この潤滑油が不足することで、体の動きがぎこちなくなり、様々な症状が現れるのです。まずは、その具体的な症状から詳しく見ていきましょう。

パーキンソン病の主な症状(運動症状と非運動症状)

パーキンソン病の症状は、単なる「動きにくさ」だけではありません。ご本人にしか分からない感覚や、生活の質(QOL)に深く関わる「非運動症状」も非常に多く、これらを合わせて理解することが、適切なケアと治療の第一歩となります。症状は大きく「運動症状」と「非運動症状」に分けられます。

1. 四大運動症状(Four Cardinal Motor Symptoms)

これらはパーキンソン病の診断の核となる、体の動きに関する4つの主要な兆候です。

- 振戦(しんせん:ふるえ):

特に「安静時振戦」といって、リラックスしている時や座っている時に、手や足が「丸薬を丸めるように(pill-rolling)」震えるのが特徴です。コップを持とうとする時など、何か動作を始めると震えが止まるか、少なくなる傾向があります。これは、本態性振戦(動作時に震えが強くなることが多い)との重要な違いです。 - 筋強剛(きんきょうごう:こわばり):

筋肉がこわばり、関節を他動的に動かそうとすると、カクカクとした抵抗(歯車様強剛)を感じます。ご本人は「体が重い」「関節が錆びついたよう」と感じることがあります。 - 無動(むどう)・寡動(かどう):

動作が遅くなる、または動きが小さくなる症状です。これは最もご本人やご家族を悩ませる症状の一つかもしれません。例えば、表情が乏しくなる(仮面様顔貌)、瞬きが減る、声が小さく単調になる、書く文字がだんだん小さくなる(小字症)、歩き出す第一歩が出にくい、といった形で現れます。 - 姿勢反射障害(しせい・はんしゃ・しょうがい):

体のバランスを保つ反射がうまく働かなくなり、転びやすくなります。特に方向転換時や、後ろから軽く押された時に、立て直せずにそのまま倒れそうになります。また、歩行中に足が地面に張り付いたように動かなくなる「すくみ足(freezing of gait)」もこの一種とされます。

2. 重要な非運動症状(Non-Motor Symptoms)

運動症状と同じか、それ以上に生活の質を左右するのが非運動症状です。これらは運動症状が現れる何年も前から出現することもあり、診断の手がかりにもなります。

- 自律神経症状:

便秘(最も多く見られる初期症状の一つ)、頻尿、排尿困難、起立性低血圧(立ちくらみ)、発汗異常(多汗または無汗)、脂ぎった顔(脂漏)など、自律神経の障害が多岐にわたって現れます。 - 嗅覚の低下:

匂いが分かりにくくなる症状で、運動症状が出るかなり前から現れることが多いとされています。 - 睡眠障害:

夜中に大声で寝言を言ったり、夢の内容に合わせて手足を激しく動かしたりする「レム睡眠行動障害(RBD)」は、パーキンソン病の非常に早期のサインとして注目されています。その他、睡眠中の足の不快感(むずむず脚症候群)や、夜間の頻尿による中途覚醒なども見られます。 - 精神症状・認知機能:

抑うつ(気分の落ち込み)、不安感、アパシー(無気力)などが高い頻度で見られます。病気が進行すると、物忘れや認知機能の低下(パーキンソン病認知症)や、幻視(実在しない人や動物が見える)が現れることもあります。 - 痛み・しびれ:

原因がはっきりしない、肩や腰、手足の痛みやしびれ、こわばりを感じることもあります。

これらの症状は、すべての人に同時に現れるわけではなく、その組み合わせや強さも人それぞれです。正確な診断には、これらの症状の経過を丁寧に聞き取り、専門医による神経学的診察が不可欠です。

「パーキンソニズム」とは?PDとの違いと鑑別

ここで、しばしば混同される「パーキンソン病」と「パーキンソニズム」という言葉の違いを明確にしておく必要があります。これは診断と治療方針を決定する上で非常に重要です。

「パーキンソニズム(Parkinsonism)」とは、「症候群」の名前です。

前述した運動症状(振戦・筋強剛・無動・姿勢反射障害)の組み合わせが見られる「状態」そのものを指します。熱が出ている状態を「発熱」と呼ぶのと同じで、パーキンソン症状が出ている状態を「パーキンソニズム」と呼びます。

「パーキンソン病(PD)」とは、「病気」の名前です。

パーキンソニズムを引き起こす原因の中で、最も頻度が高く、代表的なものが「パーキンソン病」です。これは脳の黒質にあるドパミン神経細胞が変性・脱落することによって起こります。

つまり、「パーキンソニズム」という状態を引き起こす原因は、「パーキンソン病」以外にも存在するのです。これらを総称して「パーキンソン症候群」または「パーキンソン・プラス症候群(Parkinson-plus syndromes)」と呼ぶことがあります。これらは、パーキンソン病とは異なる原因や病態を持ち、治療法や経過が異なるため、鑑別(見分けること)が重要です。代表的なものには以下のような疾患があります。

- 多系統萎縮症(MSA):

パーキンソン症状に加えて、非常に強い自律神経障害(重度の起立性低血圧、排尿障害など)や、小脳症状(ふらつき、ろれつが回らない)を伴うのが特徴です。進行が比較的早い傾向があります。米国国立神経疾患・脳卒中研究所(NINDS)[14]も、この自律神経障害の重さを鑑別点として挙げています。 - 進行性核上性麻痺(PSP):

初期から転倒を繰り返しやすく(姿勢反射障害が強い)、特に眼球が上下、特に下方を見にくくなる(垂直性注視麻痺)のが特徴的です。NINDSの情報[13]でも、この早期の転倒と眼球運動障害が重要な手がかりとされています。 - 大脳皮質基底核変性症(CBD):

症状に著しい左右差があり、無動や筋強剛に加えて、手が思うように使えない(失行)、手が自分の意志とは無関係に動く(エイリアンハンド)といった大脳皮質の症状を伴います。認知機能障害も前頭側頭型認知症と共通する部分があります。 - 薬剤性パーキンソニズム:

一部の胃薬(消化器用薬)や、抗精神病薬など、ドパミンの働きをブロックする薬の副作用としてパーキンソン症状が出ることがあります。原因薬剤の中止・変更で改善する可能性があります。 - 血管性パーキンソニズム:

脳梗塞や脳出血など、脳の血管障害によってドパミンの通り道がダメージを受けて発症します。歩行障害(特に歩幅が小さく、足が開き気味になる)が目立つことが多いです。

これらのパーキンソン病以外のパーキンソニズムは、一般的にパーキンソン病の治療薬である「L-ドパ(レボドパ)」の効果が出にくい(レボドパ抵抗性)という共通点があります。診断のためには、詳細な症状の経過観察、神経診察、そしてMRIなどの画像検査や、ドパミントランスポーターの働きを見るダットスキャン[2](SPECT検査)、脳波検査(EEG)などが補助的に用いられます。

薬物療法:L-ドパから進行期の“OFF時間”対策まで

パーキンソン病の治療の基本は、不足したドパミンを補ったり、ドパミンの働きを助けたりする薬物療法です。残念ながら現時点では病気の進行そのものを止める根治療法はありませんが、これらの薬を適切に使うことで、症状を劇的に改善させ、長期間にわたり高い生活の質を維持することが可能になっています。

1. L-ドパ(レボドパ):治療のゴールドスタンダード

L-ドパ(レボドパ)は、脳内でドパミンに変換される物質で、パーキンソン病治療において最も効果的な薬剤です。この薬の登場により、多くの患者さんの運動機能が劇的に改善しました。通常、L-ドパが脳に入る前に分解されるのを防ぐ薬(脱炭酸酵素阻害薬)と配合された合剤として処方されます。

治療初期は、L-ドパの効果は非常に安定しており、「ハネムーン期」とも呼ばれます。しかし、治療が長期間(一般的に5〜10年)続くと、薬の効果が不安定になる「運動合併症」が現れることがあります。これは病気の進行とL-ドパの長期使用の両方が関わっていると考えられています。

- ウェアリング・オフ(Wearing-off)現象:

薬の効果時間が短くなり、次の薬を飲む前に症状が悪化する(体が動きにくくなる、震えが出る)現象です。「薬が切れる」感覚がはっきり分かるようになります。 - ジスキネジア(Dyskinesia):

薬が効きすぎている時(血中濃度がピークの時)に、自分の意志とは関係なく、体がクネクネと動いたり、手足が勝手に動いたりする不随意運動です。

2. 進行期の“OFF時間”対策:L-ドパの働きを助ける薬

この「ウェアリング・オフ(OFF時間:薬が切れて動けない時間)」をいかに短縮し、「ON時間(薬が効いて動ける時間)」をいかに安定させるかが、進行期の薬物治療の鍵となります。そのために、L-ドパの働きを助ける様々な薬剤(アドオン薬)が用いられます。

- MAO-B阻害薬:

脳内でドパミンを分解する酵素(MAO-B)の働きを抑え、ドパミンの作用を長持ちさせます。研究では、L-ドパと併用することでOFF時間を短縮し、ON時間を延長させる効果が示されています(例:サフィナミドのXINDI試験[17])。メタ解析[29]でも、QOL(生活の質)改善への寄与が報告されています。 - COMT阻害薬:

L-ドパが脳に入る前に分解されるのを防ぐもう一つの酵素(COMT)を阻害し、L-ドパが脳に届く量を増やして効果を長持ちさせます。これによりOFF時間の短縮が期待できます(例:オピカポン[15])。 - ドパミンアゴニスト(作動薬):

ドパミンそのものではありませんが、脳内でドパミンが結合する「受け皿(受容体)」を直接刺激する薬です。L-ドパよりも効果はマイルドですが、作用時間が長いのが特徴です。若年発症の場合、運動合併症を遅らせる目的で早期から使われることもあります。

3. その他の症状に対する薬物療法

- ジスキネジアに対して:

L-ドパの量を細かく調整することが基本ですが、ジスキネジアを抑える目的でアマンタジンが用いられることがあります。英国国立医療技術評価機構(NICE)のガイドライン[9]でも、ジスキネジアに対する選択肢として挙げられています。 - 精神症状(幻覚・妄想)に対して:

幻覚や妄想は、病気の進行だけでなく、パーキンソン病治療薬(特にドパミンアゴニストなど)の副作用として現れることもあります。まずは原因となりうる薬剤の減量・中止を検討します。それでも改善しない場合、NICEガイドライン[9]では、症状を悪化させにくいとされる低用量のクエチアピンやクロザピンの使用が考慮されます(オランザピンは運動症状を悪化させる可能性があるため推奨されていません)。 - 衝動制御障害(ICD):

ドパミンアゴニストなどの副作用として、病的賭博(ギャンブル依存)、買い物依存、過度の性欲、過食など、衝動をコントロールできなくなる状態(ICD)が報告されています。これはご本人が自覚しにくいため、ご家族からの情報が非常に重要です。NICEガイドライン[9]は、これらの薬剤を開始する際にICDのリスクについて患者さんとご家族に説明し、定期的にモニタリングすることを強く推奨しています。気になる兆候があれば、それは本人の性格の問題ではなく、薬の副作用の可能性があるため、すぐに主治医に相談してください。

外科治療:深部脳刺激(DBS)の適応と実際

薬物療法を工夫しても、ウェアリング・オフやジスキネジアといった運動合併症のコントロールが困難な場合、または薬剤の副作用が強くて十分な量の薬が使えない場合、外科的治療である深部脳刺激(Deep Brain Stimulation: DBS)が選択肢となります。

「脳の手術」と聞くと、多くの方が恐怖や大きな不安を感じるかもしれません。しかし、DBSは脳の組織を破壊する手術ではなく、脳の特定の場所に電極を植え込み、そこから微弱な電気刺激を送ることで、異常な神経活動を調整する治療法です。「脳のペースメーカー」とも呼ばれます。

DBSの適応(どのような人に向いているか)

DBSがすべての人に有効なわけではなく、厳密な適応基準があります。最も重要な鍵は、「L-ドパ(レボドパ)への反応性が良好であること」です。

つまり、L-ドパを飲むと症状がしっかり改善する(ON状態が良好)けれども、その効果が持続しない(OFF時間が長い)、あるいはL-ドパによって強いジスキネジアが出てしまう、といった「L-ドパ反応性の運動合併症」に悩んでいる方が、DBSの最も良い適応となります。NICEガイドライン[9]も、運動合併症があり、薬物調整が困難な場合の選択肢としてDBSを位置づけています。

手術前には、このL-ドパへの反応性を客観的に評価するため、「レボドパチャレンジテスト」という検査(薬を一時中止した状態と、内服した状態での運動機能を詳細に比較するテスト)が必ず行われます。また、重度の認知症やコントロール困難な精神症状がある場合は、DBSによってそれらの症状が悪化する可能性があるため、原則として適応外となります。

DBSの効果と限界

DBSの最大の効果は、L-ドパでコントロールしきれなくなった運動合併症(OFF時間の短縮、ON時間の安定化、ジスキネジアの軽減)や、薬で抑えきれない強い振戦を改善することです。Mayo Clinicの情報[11]でも、生活の質(QOL)の改善が期待できるとされています。

しかし、DBSは根治療法ではありません。Mayo Clinic[11]も強調しているように、病気の進行そのものを止めることはできません。また、L-ドパが効かない症状(すくみ足の一部、バランス障害、言語障害、非運動症状など)に対する効果は限定的です。DBS術後も、薬物療法は継続する必要があります(多くの場合、薬の量を減らすことができます)。

DBSのリスク

DBSには、あらゆる外科手術と同様のリスク(出血、感染など)と、刺激そのものに関連する副作用(ろれつが回りにくい、ふらつき、気分の変化、しびれ感など)があります。これらは電極の位置や刺激の調整によって最小限に抑えられますが、脳神経外科や脳腫瘍の手術と同様、神経内科医と脳神経外科医からなる専門チームによる十分な評価と説明を受けることが不可欠です。

リハビリテーションの重要性:歩行・バランス・発話

薬物療法やDBSが「不足したドパミンを補い、神経回路を調整する」治療であるならば、リハビリテーションは「今ある体の機能を最大限に引き出し、維持・向上させる」ための治療です。パーキンソン病の治療において、リハビリは薬物療法と並ぶ「車の両輪」であり、診断された早期から継続的に行うことが極めて重要です。

京都大学の研究[6]では、運動習慣がパーキンソン病の長期的な症状進行の抑制と関連する可能性が示唆されており、予防運動の重要性は計り知れません。

1. 歩行とバランス(転倒予防)

パーキンソン病の患者さんにとって「転倒」は骨折や頭部外傷につながる大きなリスクです。特に「すくみ足」(足が前に出なくなる)や「小刻み歩行」(歩幅が狭くなる)は大きな問題です。

- リズム性聴覚刺激(RAS):

メトロノームや一定のリズムの音楽など、外部からの「音」の合図に合わせて歩く訓練です。不足している「内的なリズム(運動のきっかけ)」を、「外的なリズム」で補う方法です。Cochraneレビュー[18]など、多くの研究がRASによる歩行速度、歩幅、ケイデンス(歩行リズム)の改善を支持しています。 - バランス訓練と大きな動き:

姿勢反射障害による転倒を防ぐため、重心を意図的に移動させる訓練や、太極拳、ヨガなどが推奨されます。また、動作が小さくなりがちなため、意識的に「大きく」手足を動かす訓練(例:LSVT BIGプログラム)も有効とされています。日本の研究[7]でも、重心移動の認識とバランス能力の関連が研究されています。 - すくみ足の対策:

すくみ足は、狭い場所や方向転換時、ドアの敷居をまたぐ時などに起こりやすいです。その場で足踏みをする、床に目印(テープなど)を置いてそれをまたぐように意識する、リズムを取るなど、動作の「きっかけ」を作る工夫が有効です。

2. 発話(言語)と嚥下(えんげ)

パーキンソン病が進行すると、声が小さく、単調になり(構音障害)、相手に聞き返されることが増え、コミュニケーションへの意欲が低下してしまうことがあります。また、飲み込み(嚥下)の機能が低下し、むせやすくなったり、誤嚥性肺炎のリスクが高まったりすることもあります。

- 発話訓練:

意識的に「大きな声」で話すことを訓練する(例:LSVT LOUDプログラム)ことが非常に有効です。また、早口になりがちなため、ゆっくり、はっきりと発音する練習も行われます。 - 嚥下訓練:

食事の前に口や舌の体操をする、食べ物の形態を調整する(とろみをつけるなど)、食事中の姿勢を正すといった指導が行われます。

脳卒中後のリハビリテーションと同様に、パーキンソン病のリハビリも、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)といった専門家と連携し、在宅ケアも含めて個々の状態に合わせたプログラムを継続することが、自分らしい生活を長く続けるための鍵となります。

末梢神経障害(糖尿病性・圧迫性・炎症性・ギラン・バレー症候群)

前節までは主に脳や脊髄といった「中枢神経系」の病気について見てきました。このセクションでは、そこから全身に張り巡らされた「電線」とも言える「末梢神経」に焦点を当てます。末梢神経は、脳からの指令を手足に伝えたり、手足で感じた感覚を脳に送ったりする重要な役割を担っています。

この「電線」が何らかの原因でダメージを受けると、「しびれ」「痛み」「力の入りにくさ」といった症状が現れます。これらを総称して末梢神経障害(ニューロパチー)と呼びます。多くの方が「しびれ」や「痛み」という目に見えない症状に、「これは何かの重い病気の前触れではないか」と深い不安を感じることがあります。その原因は様々ですが、ここでは特に頻度の高い、あるいは緊急性の高い4つのタイプについて、その特徴と対処法を詳しく解説します。末梢神経の基本的な仕組みを理解することは、ご自身の状態を把握する第一歩となります。

糖尿病性末梢神経障害(DPN):最も身近な合併症

糖尿病と診断された方が最も心配される「合併症」の一つが、この糖尿病性末梢神経障害(DPN)です。これは糖尿病合併症の中で最も頻度が高いとされています。症状の出方は人それぞれですが、「足の裏がピリピリする」「正座の後のようにジンジンする」「砂利の上を歩いているようだ」といった違和感や不快な痛みとして現れることもあれば、逆に「感覚が鈍くなる」という形で進行することもあります。

なぜ高血糖が神経を傷つけるのでしょうか。これには主に二つのメカニズムが関わっていると考えられています。一つは、高血糖状態が続くことで神経細胞そのものが変性してしまう「代謝障害」。もう一つは、高血糖が神経に栄養を送る微細な血管を傷つけ、神経が「栄養失調」状態に陥る「虚血」です。つまり、神経そのものと、神経を養う血管の両方がダメージを受けるのです。だからこそ、厳格な血糖管理と動脈硬化の対策が予防の鍵となります。

診断は、まず医師による丁寧な診察から始まります。日本糖尿病学会のガイドラインでは、定期的な評価が推奨されており、具体的には音叉(おんさ)を使って「振動覚(振動を感じる感覚)」を調べたり、ハンマーで膝の下やアキレス腱を叩いて「腱反射」が弱まっていないかを確認したりします。これらの診察で異常が疑われる場合、確定診断のために「神経伝導検査」が行われることがあります。これは神経に微弱な電気を流し、信号の伝わる速度や強さを測定する検査で、症状が出ていない早期の段階でも異常を発見できることがあります。

DPNで最も恐ろしいのは、痛みよりも「感覚の鈍化」です。感覚が鈍くなると、足に小さな傷ができても気づかなかったり、靴擦れを放置してしまったりします。そこから細菌が入り込み、重度の感染症(足病変)を引き起こし、最悪の場合、足の切断に至るケースもあります。これは単なる「しびれ」の問題ではなく、足を守るための重要なシグナルが失われることなのです。

圧迫性神経障害:手根管症候群と肘部管症候群

DPNが全身の神経に影響するのに対し、「圧迫性神経障害」は特定の場所で神経が物理的に圧迫される「局所的な問題」です。まるで水道のホースがどこかで踏まれて、水の流れが悪くなるような状態です。ここでは代表的な二つを紹介します。

一つは「手根管症候群(CTS)」です。これは手首にある「手根管」というトンネル内で、正中神経が圧迫される病気です。「夜中や明け方に、手のしびれや痛みで目が覚める」というのが典型的な症状で、特に親指、人差し指、中指に強く現れます。手を振ったり、指を曲げ伸ばししたりすると少し楽になるのが特徴です。

もし手根管症候群と診断されても、すぐに手術が必要となるわけではありません。英国のNICE(国立医療技術評価機構)のガイドラインなどでは、まず保存療法が推奨されます。具体的には、夜間に手首をまっすぐに保つための装具(スプリント)を装着したり、手首を酷使する作業を見直したりします。局所へのステロイド注射が劇的に効く場合もあります。多くの場合、これらの保存療法を6週間ほど試みることが推奨されます。

もう一つは「肘部管症候群」です。これは肘の内側で尺骨神経が圧迫されるもので、「小指と薬指の半分(小指側)がしびれる」のが特徴です。電話で話すときのように肘を深く曲げた姿勢を続けたり、肘をつく癖があったりすると発症しやすくなります。肘部管症候群の詳しい症状についてはこちらの記事もご参照ください。

これらの圧迫性障害で最も注意すべき「危険なサイン」は、しびれや痛みよりも「筋力の低下」と「筋肉の萎縮(やせ)」です。例えば、「ボタンがかけにくくなった」「小銭がつまみにくい」「親指の付け根(母指球)や手の甲の筋肉がやせてきた」といった症状が出た場合、神経のダメージが進行している可能性があります。このような運動麻痺の兆候が見られたら、神経圧迫の外科的治療(減圧術)の適応となるため、放置せずに専門医(整形外科・手外科)の診察を受けることが重要です。

炎症性ニューロパチー(CIDP):慢性的な免疫の攻撃

しびれや筋力低下の原因が、糖尿病や圧迫ではなく、自分自身の「免疫システム」の誤作動である場合があります。それが「慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)」です。これは、本来ウイルスや細菌と戦うべき免疫が、間違って自分自身の末梢神経を攻撃してしまう自己免疫疾患の一つです。

CIDPの最大の特徴は、その「時間経過」にあります。後述するギラン・バレー症候群が数日~数週間で急速に悪化するのに対し、CIDPは「8週間以上」かけてゆっくりと症状が進行する、あるいは再発と寛解を繰り返すのが定義です。免疫が神経の「絶縁体」である髄鞘(ずいしょう)を攻撃するため(脱髄)、神経の信号がうまく伝わらなくなり、手足の筋力低下や感覚障害が左右対称性に現れます。CIDPの詳しい症状や診断基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。

この病気の治療は、免疫の異常な働きを抑えることが中心となります。日本の実臨床に関する調査では、免疫グロブリンを大量に点滴する治療(IVIg)が第一選択として最も多く用いられています。その他、ステロイド療法や血液浄化療法(血漿交換)も行われます。近年では、新しい作用機序を持つ治療薬が日本でも承認(2025年)されるなど、治療の選択肢は広がっています。神経の炎症を抑える治療は専門的な判断を要するため、神経内科専門医との緊密な連携が必要です。

ギラン・バレー症候群(GBS):急速に進行する緊急事態

末梢神経障害の中で、最も緊急性の高い病気の一つが「ギラン・バレー症候群(GBS)」です。これはCIDPとは対照的に、「急性(数日~数週間単位)」で急速に症状が進行します。多くはカンピロバクター腸炎などの感染症の1~2週間後に発症し、免疫システムが誤作動を起こして自己の神経を攻撃します。

典型的な症状は、足の力が入らなくなり、それが急速に腕や体幹、顔面にまで広がっていく「上行性の対称性筋力低下」です。この病気が「緊急事態」である最大の理由は、筋力低下が「呼吸筋」にまで及ぶ危険性があるためです。「息が苦しい(呼吸苦)」「食べ物や飲み物が飲み込みにくい(嚥下障害)」といった症状は、生命に関わる危険なサインであり、直ちに救急医療機関での集中治療(ICU管理)が必要となります。

治療は時間との勝負です。GBSの治療において、ステロイド単独投与は有効性がないことが質の高い臨床研究(コクランレビュー)で示されています。これは非常に重要なポイントです。標準治療は、IVIg(免疫グロブリン大量静注療法)または血漿交換(PE)のいずれかであり、両者の有効性は同等とされています。どちらを選択するかは、施設の設備や患者さんの状態に応じて判断されます。適切な免疫治療を早期に開始することが、回復を早める鍵となります。

診断の鍵:神経伝導検査

ここまで見てきたように、末梢神経障害には代謝性(DPN)、圧迫性、炎症性(CIDP/GBS)と多様な原因があります。では、医師はこれらをどのように見分けているのでしょうか。

まず基本となるのは、丁寧な「神経診察」です。しびれや筋力低下が「どこに」「いつから」「どのように」現れたかを詳しく問診し、前述した振動覚や腱反射、筋力をチェックして、障害のパターン(左右対称か、手足の末端か、特定の神経の領域か)を特定します。神経検査の重要性は、軽い症状の背後にある重大な病気を見逃さないためにあります。

そして、診断の決め手となることが多いのが「神経伝導検査(NCS)」や「針筋電図(EMG)」といった電気生理学的検査です。これは、神経に微弱な電気を流したり、筋肉に細い針を刺したりして、神経や筋肉の電気的な活動を記録する検査です。この検査により、以下のような重要な情報が得られます。

- 脱髄性 vs 軸索性:神経の「絶縁体(髄鞘)」がダメージを受けて信号が「遅く」なっているのか(GBS, CIDP, 圧迫性)、神経の「電線本体(軸索)」がダメージを受けて信号が「弱く」なっているのか(DPNなど)を区別できます。

- 圧迫の部位:手根管症候群などでは、圧迫されている特定の場所だけで信号が極端に遅くなるため、診断が確定します。

- 重症度の評価:神経のダメージがどの程度かを客観的に評価し、治療方針の決定(手術適応など)に役立てます。

その他、GBSが疑われる場合は「髄液検査」(腰椎穿刺)を行い、タンパク質が異常に上昇しているか(蛋白細胞解離)を調べます。また、全てのケースで血液検査を行い、糖尿病、ビタミン欠乏、甲状腺機能障害など、他の原因が隠れていないかをスクリーニングします。

受診の目安と危険なサイン

手足のしびれや力の入りにくさを感じたとき、多くの方は「様子を見てもいいのか、すぐに病院に行くべきか」と迷われることでしょう。ここでは、受診の緊急度を判断するための目安をお伝えします。

【緊急:すぐに救急車を呼ぶか、救急外来を受診】

- ギラン・バレー症候群(GBS)の疑い:数日以内に手足の筋力低下が急速に進行している。特に、「息が苦しい」「ろれつが回らない」「飲み込みにくい」といった症状を伴う場合は、呼吸筋麻痺の危険があり、一刻を争います。

【準緊急:数日以内に専門医を受診】

- 圧迫性神経障害の進行:しびれや痛みに加え、「手の筋肉がやせてきた(筋萎縮)」「ボタンがかけられない」「物をよく落とす」といった明らかな筋力低下が出現した場合。神経のダメージが不可逆的(元に戻らない)になる前に、早期の(整形外科・手外科)受診が必要です。

【かかりつけ医または専門医(神経内科)に相談】

- 糖尿病性神経障害(DPN)の疑い:糖尿病の治療中で、足のしびれや感覚の鈍さを自覚し始めた。特に、「足に傷ができていたのに気づかなかった」場合は、足病変のリスクが高いため速やかに受診してください。

- CIDPの疑い:数ヶ月(8週間以上)かけて、ゆっくりと手足のしびれや筋力低下が悪化している、または良くなったり悪くなったりを繰り返している。

末梢神経は、私たちの体を守るための重要な「警報システム」です。その警報(しびれ、痛み)や、機能停止(筋力低下、感覚鈍麻)のサインを見逃さず、適切なタイミングで専門家(神経内科または整形外科)に相談することが、ご自身の機能と生活を守るために最も重要です。

脊髄・神経根の病気(頸髄症・椎間板ヘルニア・脊髄炎・歩行障害)

前節では、体の「末端の配線」とも言える末梢神経障害について詳しく見てきました。本節では、さらに中枢側、つまり神経系の「幹線ハイウェイ」である**脊髄(せきずい)**と、そこから分岐する「ジャンクションボックス」である**神経根(しんけいこん)**に焦点を当てます。これらの領域に問題が生じると、手足のしびれや痛みだけでなく、歩行、さらには排泄機能といった生命の根幹に関わる機能にまで深刻な影響が及ぶ可能性があります。

このセクションでは、大きく分けて「圧迫による問題(頸髄症、椎間板ヘルニアなど)」と「炎症による問題(脊髄炎など)」の二つの側面から、それぞれの特徴、見分け方、そして緊急性の高い危険なサイン(レッドフラグ)までを、深く掘り下げて解説します。

頸髄症:「静かに進行する」手の不器用さと歩行障害

「最近、箸がうまく使えなくなった」「シャツのボタンを留めるのに時間がかかる」「文字が乱れてきた」——こうした症状を、単なる「年のせい」や「疲れ」だと見過ごしていないでしょうか。もし、同時に「歩くときに足がもつれる」「階段で足が突っ張る感じがする」といった歩行の変化も感じているなら、それは**頸髄症(けいずいしょう)**のサインかもしれません。

頸髄症(DCM: Degenerative Cervical Myelopathy)は、首の骨(頸椎)の変形(骨棘:こつきょく)や、椎間板の突出、靱帯が分厚くなること(後縦靭帯骨化症など)によって、脊柱管の中を通る非常にデリケートな中枢神経、すなわち**頸部脊髄そのものが圧迫される**病気です。初期症状は、神経根症のような激しい痛みではなく、前述のような「手の細かい動作がしにくい」(巧緻運動障害:こうちうんどうしょうがい)であることが特徴です。

病状が進行すると、圧迫によって脊髄の機能が低下し、以下のような症状が明確になります。

- 痙性歩行(けいせいほこう):足が突っ張るように感じ、歩幅が狭く、ぎこちない歩き方になります。まるで「雲の上を歩いているよう」と表現する方もいます。

- 感覚障害:手足のしびれや、触れた感覚、熱さ・冷たさの感覚が鈍くなります。

- 膀胱直腸障害:頻尿、尿意切迫、残尿感、あるいは尿が出にくいといった排尿トラブルや便秘が現れます。これはかなり進行したサインです。

頸髄症の最も重要な点は、一度障害された脊髄の機能は、自然には回復しにくいということです。そのため、症状が進行性である場合、特に歩行障害や排尿障害が現れてきた場合は、圧迫を取り除くための**外科的減圧手術**が早期に検討されます。適切な神経学的診察とMRI検査による正確な診断が、将来の機能を守る鍵となります。

神経根症と椎間板ヘルニア(坐骨神経痛):激痛の正体と保存療法

頸髄症とは対照的に、突然の激しい痛みで発症するのが、**神経根症**、特に腰椎椎間板ヘルニアなどによる**坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)**です。

「お尻から太ももの裏、ふくらはぎにかけて電気が走るような激痛」「咳やくしゃみで痛みが響く」といった経験はありませんか。これは、脊髄から分岐した直後の「神経根」が、飛び出した椎間板の髄核(ヘルニア)や骨のトゲによって圧迫・炎症を起こしている状態です。頸髄症が「幹線ハイウェイ」の圧迫であるのに対し、こちらは「ハイウェイから出た直後のランプウェイ(分岐路)」でのトラブルと言えます。

このタイプの痛みの朗報は、英国NHSのガイドラインなど多くの研究が示す通り、**大多数(約6~12週)で自然に軽快する**傾向があることです。飛び出したヘルニアが時間とともに自然に縮小・吸収されることが多いためです。したがって、治療の第一選択は「安静にしすぎないこと」と「保存療法」です。

- 保存療法:痛みが許容できる範囲で日常生活を維持し、鎮痛薬(神経障害性疼痛治療薬を含む)を使用します。痛みが落ち着いたら、理学療法士の指導のもとで適切な運動療法やストレッチを行うことが再発予防に繋がります。

- 介入的治療:保存療法を6週間以上続けても日常生活に支障が出るほどの激痛が続く場合や、足の筋力低下が明らかな場合は、神経根ブロック注射や、外科的介入(ヘルニア摘出術など)が検討されます。坐骨神経痛の具体的な症状と対処法については、こちらの記事も参照してください。

坐骨神経痛と似た症状は、加齢により神経の通り道自体が狭くなる脊柱管狭窄症でも生じます。狭窄症では、歩くと痛みやしびれが悪化し、休むと楽になる(間欠跛行:かんけつはこう)のが特徴です。

胸椎の病変:稀だが重要な「背中」の脊髄圧迫

首(頸椎)や腰(腰椎)に比べて問題が起こることは稀ですが、背中(胸椎)のレベルで脊髄が圧迫されることがあります。胸椎はもともと脊髄の通り道が狭く、血流も乏しいため、ヘルニアや靱帯骨化症(胸椎OPLLなど)が起こると、頸髄症と同様に重篤な脊髄障害(下肢の麻痺、歩行障害、排尿障害)を引き起こしやすいのが特徴です。この部位の病変は保存療法の効果が乏しいことが多く、診断された場合は専門医による慎重な判断が必要です。

脊髄炎(横断性脊髄炎・NMOSD):圧迫ではなく「炎症」による攻撃

ここまでは物理的な「圧迫」による問題を見てきましたが、全く異なるメカニズム、すなわち「炎症」によって脊髄が急激に障害される病気があります。それが**脊髄炎(せきずいえん)**です。

「数時間から数日のうちに、急に両足がしびれて動かなくなった」「胸のあたりにベルトで締め付けられるような感覚があり、そこから下の感覚がない」「尿意を感じない」——このような急激な発症は、脊髄炎を強く疑うサインです。

- 横断性脊髄炎(TM):ウイルス感染後や、原因不明の自己免疫反応によって、脊髄の特定の高さ(レベル)が横断的に炎症を起こす状態です。NINDS(米国国立神経疾患・脳卒中研究所)によれば、炎症レベル以下の両側性の運動麻痺、感覚消失、自律神経障害(排尿・排便障害)を引き起こします。

- NMOSD(視神経脊髄炎スペクトラム障害):かつて多発性硬化症(MS)の一部と考えられていましたが、現在は異なる自己免疫疾患として扱われます。特に脊髄に炎症が及ぶと、MRIで3椎体以上にわたる「長大な脊髄病変」を呈することが特徴です(PMDA資料)。

- 急性弛緩性脊髄炎(AFM):主に小児にみられ、脊髄の「灰白質」という運動神経細胞が集まる領域が選択的に障害され、急激な手足の弛緩性麻痺(力が入らない状態)を引き起こします。詳細はAFMの解説記事をご覧ください。

脊髄炎は、圧迫を取り除く手術とは全く異なり、**一刻も早い免疫治療**(高用量ステロイド静注や血漿交換など)を必要とする神経内科的な緊急疾患です。早期に炎症を抑えることが、後遺症を最小限にするために極めて重要です。

【緊急】馬尾症候群(CES):即座に救急受診が必要なレッドフラグ

坐骨神経痛の多くは自然に軽快すると述べましたが、一つだけ、絶対に見逃してはならない、**外科的な緊急事態**が存在します。それが**馬尾症候群(ばびしょうこうぐん、CES)**です。

脊髄は腰のあたりで終わり、その先は「馬のしっぽ」のように細い神経の束(=馬尾)となって下降します。巨大な椎間板ヘルニアなどがこの神経の束全体を急激に圧迫すると、排尿や排便をコントロールする神経が一斉に麻痺してしまいます。これはNICE(英国国立医療技術評価機構)なども強く警告する、**一刻を争うレッドフラグ(危険な兆候)**です。

以下の症状が**急に出現した場合**は、夜間や休日であっても、直ちに救急外来を受診してください。発症から48時間以内の緊急手術が、恒久的な機能障害(歩行不能、一生の自己導尿・おむつ)を防ぐ鍵となります。

- 鞍部感覚低下(あんぶかんかくしょうがい):お尻の周り、股間、太ももの内側(=馬の鞍にまたがった時に当たる部分)の感覚が麻痺する、しびれる、感覚が鈍い。

- 重篤な膀胱・直腸障害:尿意を感じない、尿を出そうとしても出せない(尿閉:にょうへい)、あるいは意図せず尿や便が漏れてしまう(失禁)。

- 両側性の坐骨神経痛または筋力低下:片足だけでなく、両足に急激な痛みや脱力(足首が動かないなど)が出現する。

「坐骨神経痛だから」と我慢せず、これらの症状が一つでも当てはまれば、ためらわずに救急車を呼ぶか、救急病院の脳神経外科または整形外科を受診してください。

脊髄障害後のリハビリテーションと機能の最適化

頸髄症の手術後、あるいは脊髄炎の急性期治療後、神経の機能回復と日常生活への復帰には、専門的なリハビリテーションが不可欠です。障害された神経機能は、急性期を過ぎると回復が緩やかになりますが、残された機能を最大限に活用し、生活の質を高めることは可能です。

世界保健機関(WHO)は、リハビリテーションを「障害のある人々が、環境や社会との相互作用の中で、最適な機能を発揮し、維持できるよう支援する一連の介入」と定義しています。脊髄損傷後のリハビリは、単に歩行訓練を行うだけでなく、車椅子操作の最適化、排尿・排便の自己管理、慢性的な神経痛のコントロール、そして社会復帰に向けた職業訓練まで、非常に広範な領域を含みます。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーなど、多職種のチームが連携し、個々の患者さんの状態と目標に合わせた長期的なサポートを提供します。

(本節では、脊髄と神経根という「配線」の問題を見てきました。しかし、たとえ配線が正常でも、その先にある「モーター」(筋肉)や、配線とモーターの「接続部」(神経筋接合部)に問題があれば、やはり力は入りません。次節では、これらの筋肉や神経筋接合部の病気について詳しく解説します。)

筋疾患・神経筋接合部(筋ジストロフィー・多発筋炎/皮膚筋炎・重症筋無力症)

前節では、脊髄や神経根といった「神経の通り道」の問題による症状を見てきました。しかし、「力が入らない」「疲れやすい」「まぶたが下がる」といった症状は、神経からの命令を受け取る「筋肉そのもの(筋疾患)」や、神経と筋肉の「接続部分(神経筋接合部)」に原因がある場合にも起こります。これらは、筋肉が徐々に壊れていく遺伝性の病気から、自分自身の免疫が筋肉や神経伝達を攻撃してしまう自己免疫性の病気まで、多岐にわたります。

これらの疾患は、単なる「疲れ」や「年のせい」と見過ごされがちですが、専門的な診断と治療を必要とします。特に近年は、遺伝子治療や分子標的薬といった新しい治療法が登場し、早期の正確な診断がこれまで以上に重要になっています。このセクションでは、筋ジストロフィー、多発筋炎・皮膚筋炎、そして重症筋無力症という、この領域の代表的な疾患について、その仕組み、診断のポイント、そして日本の医療現場で利用可能な最新の治療選択肢までを深く掘り下げて解説します。

デュシェンヌ型筋ジストロフィー:日本の治療選択肢(ステロイドとエクソンスキッピング)

デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、主に男児に発症する遺伝性の筋疾患で、筋肉を支えるジストロフィンというタンパク質が作れないために、筋肉が徐々に壊れていってしまう病気です。診断を受けたご家族は、「なぜうちの子が」「これからどうなってしまうのか」という計り知れない不安を抱えることになります。この病気の根本的な原因は遺伝子にあるため、他の遺伝性運動疾患と同様に、長期的な管理計画が不可欠です。

[cite_start]

現在の日本における標準的な治療の第一は、ステロイド療法です。ステロイドは病気の進行を完全に止めることはできませんが、筋力の低下を遅らせ、歩行可能な期間を延長させる効果が確立されています[cite: 1][cite_start]。しかし、ステロイドには体重増加や骨粗しょう症などの副作用もあり、その管理も治療の重要な一部となります。加えて、呼吸機能や心機能の低下に対する支持療法(人工呼吸器や心臓の薬など)が、生命予後を改善するために極めて重要です[cite: 1]。

近年、DMD治療は大きな転換点を迎えています。それが「エクソンスキッピング治療」です。これは、遺伝子の設計図(mRNA)の一部に「読み飛ばし(スキップ)」の指示を出すことで、ジストロフィンの設計図の「ずれ」を修正し、完全ではないものの機能を持つタンパク質を作らせようとする治療法です。2020年に日本で承認されたビルトラルセン(ビルテプソ)は、このエクソンスキッピング治療薬の一つです。

[cite_start]

ただし、この治療はDMDの患者さん全員に適応となるわけではありません。ビルトラルセンが対象とするのは、遺伝子の「エクソン53」という部分をスキップすることでタンパク質の枠組みが修正されるタイプの患者さんのみです。これは、厚生労働省の資料によれば、日本のDMD患者さんの約8%と推定されています[cite: 1]。治療は週1回、80 mg/kgを点滴で投与する必要があり、専門医による正確な遺伝子診断と、治療体制が整った医療機関での管理が必要となります。ALS(筋萎縮性側索硬化症)のような他の進行性筋力低下疾患とは原因が異なりますが、治療の進歩には大きな期待が寄せられています。

皮膚筋炎・多発筋炎:診断で見逃せない重要所見(皮疹・筋力低下・検査)

「最近、階段を上るのがつらい」「腕が上がらず、髪を洗うのが困難になった」「まぶたや手の甲に不思議な発疹が出ている」——このような症状が続く場合、多発筋炎(PM)や皮膚筋炎(DM)といった炎症性筋疾患の可能性があります。これらは、自分自身の免疫システムが筋肉(PM/DM)や皮膚(DM)を誤って攻撃してしまう自己免疫疾患です。

診断の鍵は、特徴的な症状と検査所見を組み合わせて見つけることです。

- 皮膚症状(皮膚筋炎の場合):最も特徴的なのは、まぶたが腫れぼったく紫色になる「ヘリオトロープ疹」や、手の指の関節(特に第二関節や第三関節の上)がカサカサして盛り上がる「ゴットロン丘疹」です。これらは診断の手がかりとして非常に重要です。

- 筋力低下:腕や太ももなど、体の中心に近い筋肉(近位筋)から弱くなる傾向があります。首の筋肉が弱くなり、頭を支えにくくなることもあります。

- 検査所見:

- 血液検査:筋肉が壊れると、クレアチンキナーゼ(CK)やアルドラーゼといった酵素が血液中に漏れ出します。これらの数値が著しく上昇することが多く、活動性の指標となります。

- 自己抗体:厚生労働省の診断基準にも含まれるように、抗Mi-2抗体、抗TIF1-γ抗体、抗MDA5抗体など、病型や合併症に関連する特異的な自己抗体が見つかることがあります。

- 筋電図・筋生検:神経診察と併せて筋電図を行い、筋肉に特徴的な炎症所見を確認したり、最終診断のために筋肉の一部を採取(筋生検)して顕微鏡で炎症細胞の浸潤を確認したりします。

これらの疾患は、多発性硬化症や慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)など、他の自己免疫性神経疾患との鑑別も重要です。治療はステロイドや免疫抑制剤が中心となります。

炎症性筋疾患とがん合併:なぜスクリーニングが重要か

多発筋炎・皮膚筋炎と診断された際、特に注意すべき点の一つが「悪性腫瘍(がん)」の合併です。特に中高年で皮膚筋炎を発症した場合、米国のメイヨー・クリニックなどの医療機関も指摘するように、診断後数年以内にがんが見つかるリスクが一般の人よりも高いことが知られています。

なぜこのような関連があるのでしょうか。一つの仮説として、「傍腫瘍性症候群(ぼうしゅようせいしょうこうぐん)」という考え方があります。これは、体内に潜むがん細胞に対して免疫系が反応し、その免疫反応が誤って正常な筋肉や皮膚組織も攻撃してしまう(交差反応)というものです。つまり、筋炎や皮疹が、がんの存在を知らせる「サイン」となっている可能性があるのです。

したがって、多発筋炎・皮膚筋炎と診断された場合、特に成人(50歳以上など)での発症例では、筋炎の治療と並行して、全身のがんスクリーニング(胸部CT、腹部超音波・CT、胃カメラ、大腸カメラ、乳がん・婦人科検診など)を徹底的に行うことが強く推奨されます。神経系の炎症を伴う他の疾患と同様に、背景にある原因の探索が治療方針を大きく左右します。

重症筋無力症(MG)の基本治療と胸腺摘除術のエビデンス

「夕方になるとまぶたが下がってくる」「同じ言葉を繰り返していると呂律が回らなくなる」「食べ物をうまく飲み込めない」——これらの症状は、重症筋無力症(MG)の典型的な兆候である「易疲労性(つかれやすさ)」と「症状の日内変動」を示しています。MGは、神経から筋肉への命令伝達物質(アセチルコリン)を受け取る「受容体(AChR)」などが自己抗体によって攻撃され、命令がうまく伝わらなくなる自己免疫疾患です。

基本的な治療は、まず症状を和らげる対症療法と、免疫の攻撃を抑える免疫療法の二本立てです。

- 対症療法:ピリドスチグミン(メスチノンなど)という薬で、神経筋接合部のアセチルコリンの分解を抑え、伝達効率を一時的に改善させます。

- 免疫療法:病気の本体である自己免疫反応を抑えるために、ステロイドや免疫抑制剤を使用します。

これらに加え、MGの治療戦略で非常にユニークな選択肢が「胸腺摘除術(きょうせんてきじょじゅつ)」です。胸腺は、免疫細胞(T細胞)が「自分」と「他人」を学ぶ場所であり、MGの病態、特に抗AChR抗体陽性型の発症に深く関わっていると考えられています。

長年、胸腺腫(胸腺にできる腫瘍)があるMG患者さんには胸腺摘除が必須とされてきましたが、「胸腺腫がない場合」の有効性については議論がありました。しかし、2016年にNEJM(The New England Journal of Medicine)に発表された大規模ランダム化比較試験(MGTX試験)により、胸腺腫のない抗AChR抗体陽性の患者さんにおいて、胸腺摘除術を行う群は行わない群に比べ、症状が有意に改善し、ステロイドの使用量も減らせたことが証明されました。英国NICEガイドラインもこれを支持しており、現在では重要な治療選択肢となっています。日本の専門医療機関では、胸腔鏡やロボット支援による低侵襲手術も行われています。

MGの最新治療:FcRn阻害薬・補体阻害薬とは?

ステロイドや免疫抑制剤、胸腺摘除術を行っても、症状のコントロールが難しい「難治性」の重症筋無力症(gMG)の患者さんも少なくありません。こうした方々にとって、近年登場した分子標的薬は大きな希望となっています。これらの新薬は、MGの病態の核心部分をピンポイントで狙い撃ちします。

1. FcRn(エフシーアールエヌ)阻害薬

- 仕組み:MGの原因となる「自己抗体(IgG)」は、通常、体内でFcRnというタンパク質によって守られ、リサイクルされています。FcRn阻害薬(エフガルチギモド[ウィフガート]やロザノリキシズマブ[リスティーゴ]など)は、このFcRnに結合することで、IgG抗体がリサイクルされるのを防ぎます。その結果、原因となる自己抗体が速やかに分解され、血中濃度が低下します。

- 対象:欧州医薬品庁(EMA)などの承認情報によれば、主に抗AChR抗体陽性の難治性gMG患者さんが対象となりますが、薬剤によっては抗MuSK抗体陽性例にも適応が広がっています。

2. 補体(ほたい)阻害薬

- 仕組み:自己抗体がアセチルコリン受容体に結合すると、免疫システムの「補体」という別の攻撃部隊が活性化されます。この補体が神経筋接合部を直接破壊することが、症状の大きな原因の一つです。補体阻害薬(ラブリズマブ[ユルトミリス]など)は、この補体カスケードの最終段階(C5)をブロックし、接合部の破壊を防ぎます。

- 対象:NEJM Evidenceで報告された試験などに基づき、抗AChR抗体陽性の難治性gMG患者さんが対象です。

これらの新薬は、従来の免疫抑制剤とは異なる作用機序を持ち、効果の発現が速いことが特徴です。しかし、免疫機能に特殊な形で介入するため、感染症のリスク管理などが重要であり、脳神経や自律神経系の専門知識を持つ医師による慎重な適応判断と管理が求められます。

危険なサイン:重症筋無力症クリーゼと呼吸不全への対応

このセクションで扱う疾患群において、最も注意すべき合併症は「呼吸不全」です。特に重症筋無力症(MG)の患者さんでは、「重症筋無力症クリーゼ」と呼ばれる、生命を脅かす緊急事態が起こり得ます。

重症筋無力症クリーゼ (Myasthenic Crisis) とは?

- これは、MGの症状が急速に悪化し、呼吸に必要な筋肉(横隔膜や肋間筋)が麻痺して、自力で呼吸ができなくなる状態です。

- 感染症、手術、ストレス、一部の薬剤の使用などが引き金となることがあります。

- 兆候:息苦しさ、呼吸が浅くなる、横になると息が苦しい、痰がうまく出せない、声がかすれて出なくなる、水分や唾液が飲み込めなくなる、といった症状が急速に進行します。

- 対応:これは、脳卒中のサインと同様に、一刻を争う救急事態です。米国神経障害・脳卒中研究所(NINDS)も、呼吸困難は緊急治療が必要であると警告しています。直ちに救急車を要請し、集中治療室(ICU)での人工呼吸器管理と、IVIG(免疫グロブリン大量療法)や血漿交換といった緊急治療が必要となります。

他の疾患における危険なサイン

- [cite_start]

- 筋ジストロフィー(DMD):進行に伴い、呼吸筋や心筋の機能が低下します。夜間の頭痛、日中の眠気(夜間低換気のサイン)、動悸、むくみ(心不全のサイン)が見られたら、速やかに専門医に相談し、呼吸・循環器の評価を受ける必要があります[cite: 1]。

- 多発筋炎・皮膚筋炎(PM/DM):喉の筋肉が著しく弱くなると、嚥下障害による誤嚥性肺炎のリスクが非常に高くなります。また、稀ですが、筋肉の急激な破壊(横紋筋融解)による褐色尿や腎機能障害も緊急の対応を要します。意識障害に至る前に、早急な受診が求められます。

自己免疫性・炎症性神経疾患(多発性硬化症/NMOSD・自己免疫脳炎)

前節では筋肉や神経筋接合部の病気について見てきましたが、ここでは脳や脊髄といった中枢神経系が「自分自身の免疫システム」によって誤って攻撃される、自己免疫性・炎症性神経疾患について深く掘り下げます。これは、本来ウイルスや細菌から体を守るはずの免疫が、神経を覆うカバー(髄鞘)や神経細胞そのものを「敵」と誤認してしまう状態です。多くの場合、症状は突然現れ、診断に至るまで時間がかかり、患者さんやご家族に大きな不安をもたらします。このセクションでは、代表的な3つの疾患群——多発性硬化症(MS)、視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)、そして自己免疫性脳炎(AE)——に焦点を当て、それぞれの特徴、診断の鍵、そして根本的に異なる治療戦略について、最新の知見に基づき詳しく解説します。

多発性硬化症(MS)とは?診断基準(マクドナルド2017)と治療の進歩

「多発性硬化症(MS)」という病名を聞いたとき、多くの方は「何が多発するのか」「硬化するとはどういうことか」と戸惑われるかもしれません。MSは、中枢神経系(脳、脊髄、視神経)のあちこちに炎症が起こり、神経線維を覆う「髄鞘(ずいしょう)」が破壊される(脱髄)病気です。この脱髄が起こると、神経の信号がうまく伝わらなくなり、視力障害、手足のしびれや脱力、ふらつきなど、多彩な症状が現れます。MSの基本的な知識については、こちらの記事で詳しく解説しています。

MSの診断で最も重要なのは、「時間的」および「空間的」な多発性を証明することです。つまり、「異なる時期に(時間的)」「中枢神経系の異なる場所に(空間的)」病変が出現したことを示す必要があります。かつてはこの証明に時間がかかり、診断が遅れることが課題でした。しかし、2017年に改訂されたマクドナルド国際診断基準では、MRI検査と髄液検査の活用により、早期診断が格段に進歩しました。例えば、1回の臨床症状(例:視神経炎)であっても、MRIで「造影される新しい病変」と「造影されない古い病変」が同時に確認できれば、時間的多発性を満たすと判断できます。さらに、髄液検査で「オリゴクローナルバンド(OCB)」という中枢神経内でのみ作られる抗体の存在が証明されれば、それも時間的多発性の証拠として採用されるようになりました。これにより、最初の症状から数ヶ月、あるいは数週間で確定診断に至るケースも増えています。

MSの症状は人によって様々です。初期症状として多いのは、片方の目の視力低下や痛み(視神経炎)で、視野がぼやけるといった症状を伴うことがあります。その他、手足のしびれ、感覚の鈍麻、力が入りにくい、歩行時のふらつき、排尿障害なども見られます。これらの症状が数日から数週間にわたって出現し、その後改善することを「再発」と呼びます。急性期の再発に対しては、炎症を強力に抑えるために「ステロイドパルス療法(メチルプレドニゾロン大量静注療法)」が行われることが一般的です。ただし、英国NHSの解説にもあるように、ステロイドは症状の「回復を早める」効果が主であり、病気の長期的な経過を変えるものではありません。症状がごく軽微な場合は、ステロイドを使わずに自然回復を待つこともあります。

MS治療の根幹は、この「再発」を予防し、病気の進行を抑える「疾患修飾薬(DMT: Disease-Modifying Therapy)」の長期的な使用です。英国国立医療技術評価機構(NICE)のガイドラインや、WHO(世界保健機関)が必須医薬品リストにMS治療薬を採用したことからもわかるように、早期から適切なDMTを導入し、継続することが極めて重要です。インターフェロンβ製剤、フィンゴリモド、オクレリズマブなど、作用機序の異なる多様な薬剤が登場しており、病気の活動性やライフスタイル(妊娠希望など)に応じて最適な薬剤を選択します。MSの診断は、CIDP(慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー)など他の脱髄性疾患との鑑別が重要であり、専門医による慎重な判断が求められます。

視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD):「MSではない」ことの重要性

かつてはMSの一亜型(視神経脊髄型MS)と考えられていた病気の中に、全く異なる病態が隠れていることが発見されました。それが「視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)」です。この病気は、MSと症状が似ている(視神経炎や脊髄炎)ため、しばしば誤診されてきましたが、現在では明確に区別されるべき独立した疾患とされています。この区別がなぜそれほど重要なのでしょうか。それは、**MSの治療薬の一部(インターフェロンβなど)が、NMOSDの病状をかえって悪化させる危険性がある**と報告されているためです。したがって、「MSではない」ことを正確に診断することが、治療の第一歩となります。

NMOSDの発見と診断に革命をもたらしたのが、「抗アクアポリン4(AQP4)抗体」の発見です。AQP4とは、中枢神経系において「アストロサイト」という細胞の表面にある「水の通り道(ウォーターチャネル)」の役割を果たすタンパク質です。NMOSDの患者さんの多く(日本では約80%)は、このAQP4に対する自己抗体(AQP4-IgG)を持っています。この抗体がアストロサイトを攻撃することで、二次的に神経細胞や髄鞘が破壊され、重篤な炎症が引き起こされます。日本の指定難病の診断基準でも、このAQP4抗体の測定は必須項目です。MSが主にT細胞というリンパ球が関与するのに対し、NMOSDは抗体(B細胞)と補体(免疫反応を増幅するタンパク質)が病態の中心であり、これが治療法の違いに直結しています。

NMOSDの症状は、MSに比べて重篤である傾向があります。視神経炎は両目同時に発症したり、回復が不十分で失明に至ったりするリスクがMSより高いとされます。脊髄炎も、MRIで3椎体以上にわたる長い病変(縦断性脊髄炎)を特徴とし、しばしば重い運動麻痺や感覚障害、膀胱直腸障害を残します。また、延髄にある「最後野(さいこうや)」という部分が障害されると、難治性のしゃっくりや嘔吐が続くことも特徴的です。これらの症状が見られた場合の神経学的検査は非常に重要です。AQP4抗体が陰性であっても、これらの典型的な臨床症状があればNMOSDと診断されますし、近年では「抗MOG抗体」という別の抗体が関連するMOG抗体関連疾患(MOGAD)という、MSともNMOSDとも異なる第三の疾患群も注目されています。急性弛緩性脊髄炎(AFM)など、他の脊髄炎との鑑別も必要です。

NMOSDの治療は、MSとは全く異なります。急性期はステロイドパルス療法や血漿交換療法が行われますが、再発予防が極めて重要であり、再発が重度の障害に直結するためです。MSのDMTは無効か有害である可能性があり、NMOSDでは病態の中心であるB細胞、IL-6(炎症性サイトカイン)、補体を標的とした生物学的製剤が用いられます。具体的には、B細胞を枯渇させるイネビリズマブ(抗CD19抗体)、IL-6の働きを阻害するサトラリズマブ(抗IL-6受容体抗体)、補体の活性化を抑えるエクリズマブ(抗C5抗体)といった薬剤が、再発予防に高い効果を示すことが証明されています(EMA資料, Soliris EPAR, Uplizna EPAR)。これらは全身の神経炎症を抑える強力な選択肢となります。

自己免疫性脳炎(AE):急速な精神症状・けいれんを見たら

「昨日まで普通だった家族が、急に別人のようにおかしくなった」「新しいことを全く覚えられない」「意味不明なことを言う」「けいれん発作が止まらない」——これらは、単なる精神疾患やストレス反応ではなく、「自己免疫性脳炎(AE)」という緊急性の高い病気のサインかもしれません。AEは、脳の神経細胞の表面にある受容体(信号を受け取るアンテナ)や関連タンパク質に対する自己抗体によって引き起こされる脳の炎症です。一般的なウイルス性脳炎とは異なり、免疫システムが暴走している状態です。

AEには多くのタイプがあり、攻撃される標的(抗体)によって症状が異なります。最も有名なのは「抗NMDAR(NMDA受容体)脳炎」で、若い女性に多く、精神症状、けいれん、意識障害、不随意運動(口をもぐもぐさせるなど)が特徴です。他にも、重度の記憶障害やけいれんを起こす「抗LGI1抗体脳炎」や「抗CASPR2抗体脳炎」(これらを辺縁系脳炎と総称することもあります)など、様々なタイプが同定されています。これらの症状はてんかん発作と酷似していることが多く、鑑別が重要です。

AEの診断における最大の課題は、その急速な進行と、抗体検査の結果が出るまでに時間がかかることです。2016年に提唱されたGrausらの診断基準は、このジレンマを解決するために作られました。この基準では、抗体の結果を待たずに、①急速な精神症状や認知機能低下、②けいれん、③MRIや髄液検査での炎症所見、④他の原因(特に感染症)の除外、といった臨床所見を組み合わせて「Probable(可能性が高い)AE」と診断し、**直ちに免疫治療を開始する**ことを推奨しています。治療の開始が遅れると、脳に不可逆的なダメージが残る可能性があるため、疑った時点での迅速な行動が予後を大きく左右します。脳波検査(EEG)も、てんかん性の異常波を検出するために不可欠です。

治療は、NINDS(米国国立神経疾患・脳卒中研究所)も推奨するように、強力な免疫療法が中心です。第一選択としてステロイドパルス療法、免疫グロブリン大量静注療法(IVIg)、血漿交換療法が挙げられます。これらで効果不十分な場合や再発例では、リツキシマブ(抗CD20抗体)やシクロホスファミドといった、より強力な免疫抑制薬(二次治療)が使用されます。さらに、AEの診断において絶対に見逃してはならないのが、「腫瘍随伴性(パラネオプラスティック)」の可能性です。特に抗NMDAR脳炎では卵巣奇形腫、抗LGI1抗体脳炎では胸腺腫、抗GABAB抗体脳炎では肺小細胞がんなど、特定の抗体が特定の腫瘍と関連することが知られています(厚労省資料参照)。免疫療法の効果を高め、再発を防ぐためには、全身のCTやPET検査による徹底的な腫瘍検索と、見つかった場合の原発腫瘍の治療が不可欠です。

脳腫瘍・下垂体腫瘍(症状・画像診断・手術・放射線・化学療法)

前節では自己免疫や炎症が関わる神経疾患について見てきました。本節では、「腫瘍(しゅよう)」、特に頭蓋内に発生する「脳腫瘍」および「下垂体腫瘍」について、不安を抱える方々にも分かりやすく、その症状、診断、そして現代の標準的な治療法について深く掘り下げて解説します。

「脳腫瘍」という言葉を聞くと、多くの方が深刻な事態を想像し、強い不安や恐怖を感じるかもしれません。しかし、まず知っておいていただきたいのは、「脳腫瘍」は一つの病気ではなく、非常に多くの種類があり、その性質も様々であるということです。進行が非常にゆっくりで、生涯にわたって治療が不要な「良性」のものから、迅速な治療が必要な「悪性」のものまで多岐にわたります。大切なのは、正確な情報に基づき、ご自身の状態を正しく理解することです。このセクションでは、国立がん研究センターなどの専門機関の情報[1]や最新の研究に基づき、その全体像を明らかにしていきます。

1. 脳腫瘍・下垂体腫瘍のサイン(症状)

脳腫瘍の症状は、腫瘍が脳のどの場所を圧迫・破壊するかによって、驚くほど多様な形で現れます。症状の出方には大きく分けて、頭蓋内の圧力が上昇することによる「頭蓋内圧亢進症状」と、特定の場所が障害されることによる「局所症状(局在徴候)」があります。

頭蓋内圧亢進症状

これは、腫瘍が大きくなることで頭蓋骨内部の圧力が上昇し、脳全体が圧迫されるために起こる症状です。

- 進行性の頭痛:最も一般的な症状の一つですが、ありふれた頭痛と見分ける必要があります。脳腫瘍による頭痛は、しばしば早朝(朝方)に最も強く感じられ、日中に少し和らぐという特徴を持つことがあります。また、慢性的な頭痛とは異なり、鎮痛剤が効きにくく、咳やくしゃみ、いきみで悪化することがあります。何よりも重要なのは、「日を追うごとに徐々に悪化していく」という進行性の性質です。

- 嘔吐(おうと):特に朝方に、強い吐き気(悪心)を伴わずに突然噴出するように嘔吐することがあります(噴出性嘔吐)。

- うっ血乳頭:眼科で眼底検査をすると、視神経が頭蓋内圧亢進の影響で腫れている(うっ血乳頭)のが見つかることがあります。これは頭痛と目のかすみを訴える方で重要な所見となります。

局所症状(局在徴候)

これは、腫瘍が脳の特定の機能(運動、感覚、言語など)を担う領域を直接圧迫したり、浸潤したりすることで生じる症状です。どの症状が出るかによって、腫瘍が脳のどのあたりにあるかを推定することができます[2]。

- けいれん発作:成人になってから、生まれて初めてけいれん発作(てんかん発作)を起こした場合、脳腫瘍は鑑別すべき重要な原因の一つです。脳の表面(大脳皮質)に腫瘍ができると、神経細胞が異常に興奮しやすくなるためです。てんかん発作の症状は、全身が硬直してガクガク震えるものだけでなく、片手だけがピクピクする、一時的に意識が遠のく、など様々です。

- 運動・感覚障害:手足の運動を指令する領域(前頭葉)や、感覚を伝える領域(頭頂葉)が障害されると、片方の手足に力が入らない(片麻痺)、しびれる、感覚が鈍くなるといった症状が出ます。

- 言語障害(失語症):言語中枢(通常は左の側頭葉や前頭葉)が障害されると、「ろれつが回らない」のとは異なり、「言葉を理解できない」(感覚性失語)や、「言いたい言葉が出てこない」(運動性失語)といった症状が出ます。

- 高次脳機能障害:前頭葉が広範囲に障害されると、計画性や自発性が低下したり、温厚だった人の性格が変わったり(性格変化)することがあります。側頭葉の障害では、記憶力が低下することもあります。

- 視野障害:腫瘍が視覚の通り道(視神経、視交叉、後頭葉など)を圧迫すると、視野の一部が欠けたり、目の奥の痛みと同時に物が二重に見えたりすることがあります。

- 脳神経の障害:聴力や顔面神経を司る特定の脳神経が圧迫されると、めまい、難聴、顔の麻痺などが生じます。

下垂体腫瘍に特有の症状

下垂体は、鼻の奥、脳の真下に位置する小さな(小指の先ほどの)臓器ですが、全身のホルモンをコントロールする「司令塔」です。ここにできる腫瘍(下垂体腺腫)は、脳腫瘍とは別に考える必要があり、特有の症状を示します[3]。

- 視野障害(両耳側半盲):下垂体腫瘍が大きくなると、すぐ上にある視神経の交差部(視交叉)を圧迫します。これにより、両目の「外側」(耳側)から視野が欠けていく「両耳側半盲(りょうじそくはんもう)」という特徴的な視野障害が起こります。これは「馬に装着する遮眼帯(ブリンカー)をつけたような見え方」と表現されることもあり、進行すると運転や日常生活に重大な支障をきたします。

- 内分泌症状(ホルモン異常):これが下垂体腫瘍のもう一つの大きな特徴です。腫瘍がホルモンを過剰に産生する「機能性腺腫」[4]と、ホルモンを産生しない「非機能性腺腫」があります。

- プロラクチン(PRL)産生腫瘍:最も多い機能性腺腫です。女性では月経不順や無月経、乳汁分泌(妊娠していないのに母乳が出る)が起こります。男性では性欲低下や勃起不全(ED)の原因となります。

- 成長ホルモン(GH)産生腫瘍:成長期が終わった大人では、手足の先端、鼻、唇、顎が大きくなる「先端巨大症(アクロメガリー)」を引き起こします。高血圧、糖尿病、心不全を合併しやすくなります。

- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍:副腎を過剰に刺激し、コルチゾールが過剰になる「クッシング病」を引き起こします。顔が丸くなる(満月様顔貌)、胴体が太る(中心性肥満)、皮膚が薄くなり紫色のストレッチマーク(赤色皮膚線条)ができる、高血圧、糖尿病、骨粗しょう症などが特徴です。

- 非機能性腺腫:ホルモンを産生しないため、症状が出るのが遅れます。腫瘍が大きくなって上記の「視野障害」や「頭痛」を引き起こして初めて見つかるか、あるいは正常な下垂体組織を圧迫してホルモンが出なくなる「下垂体機能低下症」(倦怠感、性欲低下など)の原因となることがあります。

2. 診断の要:MRI・CT・機能画像

上記のような症状から脳腫瘍や下垂体腫瘍が疑われた場合、診断を確定させるために画像検査が不可欠です。これらの検査は、腫瘍の「存在」を確認するだけでなく、「場所」「大きさ」「性質(良性か悪性か)」「周囲の脳や神経、血管との関係」を詳細に把握し、治療方針を決定するために極めて重要です。

MRI(磁気共鳴画像)

MRIは、脳腫瘍の診断において最も重要な「第一選択」の検査です[5]。強力な磁石と電波を使って、体を断面図として画像化します。放射線被ばくがないのが大きな利点です。

- なぜMRIか?:MRIは、CT(後述)と比べて、脳そのもの(白質、灰白質、脳室など)の「軟部組織」を区別する能力(コントラスト分解能)が圧倒的に優れています。これにより、脳に紛れ込んだ腫瘍の境界や内部の構造を詳細に描き出すことができます。

- 撮影方法(T1, T2, FLAIR):検査室に入ると「ガガガ」「コンコン」という大きな音がしますが、これは磁場を変化させている音です。T1強調画像、T2強調画像、FLAIR画像など、様々な撮影条件を使い分けることで、腫瘍の成分(水分、脂肪、出血など)を多角的に評価します。例えば、T2やFLAIRでは脳の「むくみ」(浮腫)が白く映し出され、腫瘍の影響範囲を知る手がかりになります。

- 造影剤(ガドリニウム):多くの場合、「造影剤」を腕の静脈から注射して撮影を行います。健康な脳には「血液脳関門(BBB)」というバリアがあり、造影剤は脳内に入れません。しかし、多くの脳腫瘍(特に悪性のもの)ではこのバリアが壊れているため、造影剤が腫瘍部分に漏れ出し、画像上でそこだけが白く明るく「増強される(染まる)」ように見えます。これにより、腫瘍の正確な範囲や活動性を評価できます[5]。

CT(コンピュータ断層撮影)

CTは、X線を使って体を輪切りにする検査です。MRIに比べると、軟部組織の詳細は劣りますが、特定の状況下で非常に有用です。

- 迅速性:CTは撮影時間が数分と非常に短いため、救急外来などで、意識障害や麻痺がある患者さんに対し、まず脳出血やくも膜下出血がないかを迅速に確認するために用いられます。

- 石灰化と骨:CTは、MRIでは見えにくい「石灰化」や「骨」の変化を描出するのに優れています。一部の脳腫瘍(髄膜腫、頭蓋咽頭腫など)は石灰化を伴うことがあり、診断の手がかりになります。また、下垂体腫瘍の手術(後述)では、鼻から頭蓋底の骨を削るため、骨の構造を把握するためにCTが必須です。

下垂体腫瘍の特殊なMRI:ダイナミック造影

下垂体腺腫、特にホルモンを産生する「機能性腺腫」は、数ミリ程度の非常に小さな「微小腺腫」であることが多いです。これらを確実に見つけるために、ダイナミック造影MRIという特殊な撮影が行われます[3]。これは、造影剤を急速に注入しながら、数秒おきに連続で撮影する技術です。正常な下垂体組織と、微小腺腫とでは、造影剤の染まり方(血流の速さ)が微妙に異なるため、その「時間差」を利用して小さな腫瘍を浮かび上がらせるのです。

機能画像(PET, スペクトロスコピー)

これらは、腫瘍の「形」だけでなく、「活動性」や「成分」を見るための高度な検査です。

- MRスペクトロスコピー(MRS):MRIの技術を応用し、腫瘍に含まれる化学物質(コリン、クレアチン、N-アセチルアスパラテートなど)の種類と量を測定します。これにより、腫瘍が悪性か良性かの推定、あるいは放射線治療後の壊死か再発かの鑑別に役立つことがあります[6]。

- PET(陽電子放出断層撮影):ブドウ糖に似た放射性薬剤を注射し、その取り込みを画像化します。悪性度の高い腫瘍は、正常な脳細胞よりもはるかに多くのブドウ糖を消費するため、PETで強く光って見えます。これも良悪性の鑑別や、生検(組織を採取する)を行う最適な場所を決めるのに役立ちます[6]。

3. 外科的治療:最大安全摘出と経鼻内視鏡手術

脳腫瘍・下垂体腫瘍の治療の第一歩は、多くの場合、外科的手術による腫瘍の摘出です。手術の目的は、①腫瘍を採取して確定診断(病理診断)を得ること、②腫瘍の体積を減らして症状を改善し、後続の治療(放射線や化学療法)の効果を高めること、にあります。

脳腫瘍(神経膠腫など):「可能な限りの安全な最大摘出」

脳実質内に染み込むように広がる腫瘍(神経膠腫・グリオーマなど)の治療原則は、「Maximal Safe Resection(可能な限りの安全な最大摘出)」です[2]。これは、脳の重要な機能(運動、言語、記憶など)を温存しつつ、摘出できる限りの腫瘍を取り除く、という非常に繊細なバランスを追求するものです。腫瘍を多く摘出するほど、その後の生存期間が長くなることが多くの研究で示されていますが、一方で術後に麻痺や失語が残ってしまっては生活の質が著しく低下します。

この「安全な最大摘出」を実現するため、現代の脳神経外科では以下のような高度な技術が駆使されます。

- ニューロナビゲーション:手術前に撮影したMRI画像をコンピューターに取り込み、術中に使用する器具が今、脳のどの部分にあるのかをリアルタイムで表示するシステムです。カーナビゲーションのように、腫瘍と正常組織の境界を正確に把握するのに役立ちます。

- 術中モニタリング:手術中に、手足の運動や感覚の神経経路に微弱な電気を流し、神経が傷ついていないかを常に監視します。

- 覚醒下手術(アウェイク・サージェリー):腫瘍が言語中枢や運動野のすぐ近くにある場合に行われることがあります。手術の途中で患者さんに麻酔から覚めてもらい、実際に会話をしたり、手足を動かしてもらったりしながら、それらの機能が保たれていることを確認しつつ、腫瘍の摘出を進めます[2]。患者さんにとっては大きな負担と不安を伴いますが、機能を最大限温存するためには不可欠な手法です。

下垂体腫瘍:「経鼻内視鏡下経蝶形骨洞手術(EETS)」

下垂体腫瘍の多く(特に視交叉を圧迫しているものや、GH/ACTH産生腫瘍)に対する第一選択の術式は、「経鼻内視鏡下経蝶形骨洞手術(EETS: Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery)」です[3]。

これは、かつてのように頭蓋骨を開ける(開頭)のではなく、鼻の穴から高性能な内視鏡(カメラ)を挿入し、鼻の奥にある蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)という空洞の骨を削って、脳の直下にある下垂体に到達する方法です[7]。

- 利点:開頭手術に比べて、脳そのものに触れることなく、腫瘍に最短距離で到達できます。顔や頭に傷が残らず、術後の痛みも少なく、入院期間も短い(通常1週間程度)という、非常に低侵襲な(体への負担が少ない)手術です。

- リスク:低侵襲とはいえ、手術にはリスクも伴います。術後に出血が起こる可能性、鼻の奥にあるため感染(髄膜炎)を起こす可能性、正常な下垂体機能が低下してホルモン補充が必要になる可能性、まれに視神経や頸動脈を損傷する可能性などがあります。

- 周術期ステロイドについて:従来、下垂体手術の周り(周術期)には、手術侵襲によるホルモン不足(副腎不全)を防ぐために、予防的にステロイド(ヒドロコルチゾン)が投与されるのが一般的でした。しかし近年、術前のホルモン機能(HPA軸)が正常な患者さんにおいては、この定型的なステロイド投与を省略しても安全である(非劣性)[8]ことが質の高い研究(RCT)で示され、不要な投薬を避ける個別化医療が進んでいます。

4. 放射線治療の役割と種類

放射線治療は、手術、化学療法と並ぶ、脳腫瘍治療の重要な柱の一つです。高エネルギーのX線や粒子線(陽子線など)を腫瘍に照射し、がん細胞のDNAに損傷を与えて死滅させる治療法です。

どのような場合に使うか?

放射線治療の役割は、腫瘍の種類や状況によって異なります。

- 術後照射(アジュバント):悪性度の高いグリオーマ(膠芽腫など)では、手術で目に見える腫瘍を取り除いた後でも、周囲の脳組織には微小ながん細胞が残っています。これらを根絶するために、術後に放射線治療を行うのが標準です[2]。

- 根治的照射:手術が困難な場所(脳幹部など)にある腫瘍や、全身状態が手術に耐えられない場合に、放射線治療が主たる治療法となることがあります。

- 再発・残存腫瘍:下垂体腫瘍などで、手術後に腫瘍が残存した場合や、一度は小さくなった腫瘍が再び大きくなってきた場合、あるいは薬物療法が効かない場合にも、放射線治療が選択されます[3, 7]。

主な放射線治療の種類

技術の進歩により、正常な脳組織へのダメージを最小限に抑えつつ、腫瘍に線量を集中させる様々な照射法が開発されています。

- 分割外照射(EBRT):最も標準的な方法です。治療すべき総線量(例えば60Gy)を、一度に照射するのではなく、30回(1日1回、週5日を6週間)など、少量ずつに「分割」して照射します[6]。これにより、腫瘍細胞には十分なダメージを与えつつ、正常な脳細胞が次の照射までに回復する時間を与え、副作用を減らすことができます。

- 定位放射線治療(SRS) / ガンマナイフ・サイバーナイフ:これは「手術(Surgery)」という名前がついていますが、メスは使いません。多数の方向から細い放射線ビームを、腫瘍の一点に正確に集中させる技術です。腫瘍には高線量が当たりますが、周囲の正常組織が浴びる線量は急激に低くなります。主に3cm以下の比較的小さな、境界が明瞭な腫瘍(転移性脳腫瘍、聴神経腫瘍、下垂体腫瘍の残存部など)に対して、1回または数回で治療を完了させる方法です[7]。

- 陽子線治療・重粒子線治療:これらは「粒子線治療」と呼ばれます。従来のX線が体を突き抜けるのに対し、陽子線や重粒子線は、体の特定の深さで止まり、そこで最大のエネルギーを放出するという物理的特性(ブラッグピーク)を持っています。これにより、腫瘍より奥にある正常組織への被ばくをゼロにできるため、小児腫瘍や、視神経など重要な臓器に接する腫瘍において、晩期合併症を減らすことが期待されます[10]。

5. 化学療法と分子診断:グリオーマ治療の現在

化学療法(抗がん剤治療)は、特に悪性度の高いグリオーマの治療において、手術、放射線治療と組み合わせることで、予後を改善することが示されています。そして近年、この化学療法の効果は、腫瘍の「遺伝子変異」によって大きく左右されることが解明されてきました。

膠芽腫(グリオブラストーマ)の標準治療:Stuppレジメン

成人の脳腫瘍で最も悪性度の高い「膠芽腫(こうがしゅ、Glioblastoma)」に対する世界の標準治療は、「Stupp(スタッフ)レジメン」と呼ばれています[11]。これは、2005年に権威ある医学雑誌NEJMで発表された臨床試験[11]に基づいています。