この記事の要点まとめ

- C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)の血液を介した感染で起こり、自覚症状がないまま肝硬変や肝がんに進行する危険な病気です。

- 現在の治療は「直接作用型抗ウイルス薬(DAAs)」という飲み薬が中心で、副作用が少なく、8~12週間の服用で95%以上の方が完治(ウイルス排除)します。

- 日本では手厚い「肝炎治療医療費助成制度」があり、所得に応じて自己負担額が月額1万円か2万円に軽減され、経済的負担なく治療を受けられます。

- 過去に輸血経験がある方など、感染リスクに心当たりのある方は、症状がなくても一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けることが極めて重要です。

- 治療でウイルスが消えた後も、特に肝硬変だった方は肝がんのリスクが残るため、定期的な検査(超音波検査など)を継続する必要があります。

C型肝炎とは?症状がなく進行する「沈黙の臓器」の病気

C型肝炎の基本

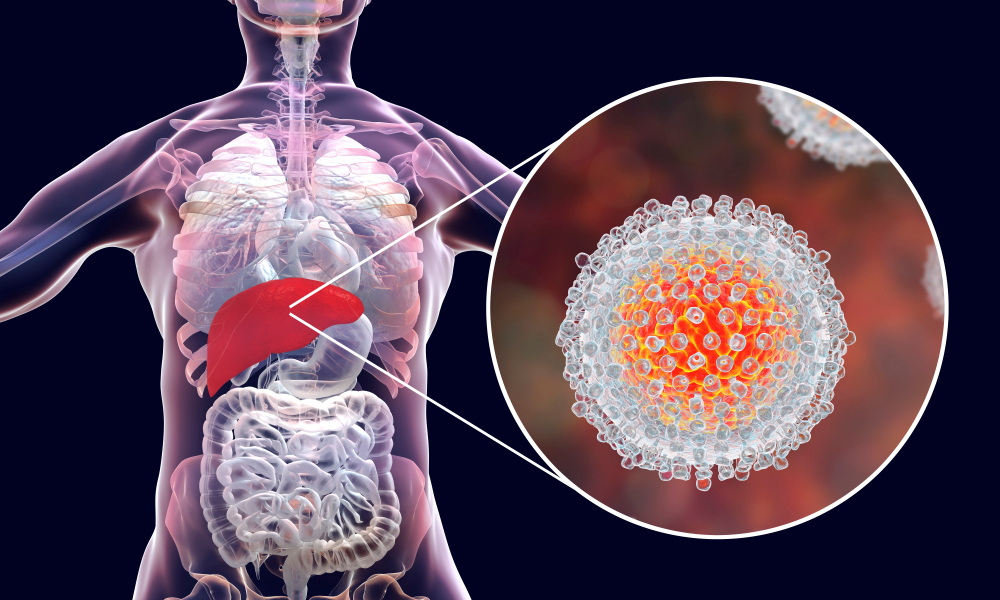

C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)が血液を介して体内に侵入し、主に肝臓に炎症を引き起こす病気です3。肝臓は栄養素の代謝、有害物質の解毒、消化を助ける胆汁の生成など、500以上もの重要な働きを担う生命維持に不可欠な臓器です。しかし、肝臓はその機能が多少損なわれても予備能力が高いため、病気がかなり進行するまで自覚症状がほとんど現れません。このため「沈黙の臓器」と呼ばれ、C型肝炎もまた、サイレントキラーのように静かに病状を進行させる特徴があります3。

日本国内には、C型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)が約90万人から130万人存在すると推定されており、これは我が国における最大級の感染症の一つと位置づけられています4。HCVに感染すると、約30%の人は幸運にも自身の免疫力でウイルスを自然に排除できますが、残りの約70%の人はウイルスが体内に6ヶ月以上留まり続ける「持続感染」の状態へと移行します3。この持続感染こそが、数十年にわたる慢性的な肝臓のダメージ、そして最終的には肝硬変や肝がんといった生命を脅かす病態へとつながる危険なプロセスの始まりなのです。

感染から肝がんへの道のり

C型肝炎が最も恐れられる理由は、感染してから自覚症状のないまま数十年の長い年月をかけて肝臓を着実に蝕み、最終的に命に関わる病態へと発展する点にあります。その典型的な進行プロセスは以下の通りです5。

- HCV感染:ウイルスが体内に侵入します。

- 慢性肝炎:持続感染状態になると、肝臓では肝細胞の破壊と再生が静かに、しかし絶え間なく繰り返されます。この過程で肝臓は徐々に硬くなり、「線維化」と呼ばれる状態が進行します。この段階では、ほとんどの人が症状を感じることはありません3。

- 肝硬変:慢性肝炎の状態が約20年から30年続くと、感染者のうち30%から40%が肝硬変へと進行すると報告されています5。肝硬変とは、長年の炎症の結果、肝臓全体が硬くゴツゴツとした状態になり、正常な機能が著しく損なわれた状態を指します。

- 肝がん(肝細胞がん):肝硬変に至ると、そのリスクは劇的に高まります。肝硬変の患者さんは、年率約7%という非常に高い確率で肝がんが発生することが知られています5。実際に、日本で発生する肝がんの原因の約半数はC型肝炎ウイルスによるものと報告されており6、C型肝炎の持続感染は肝がん発症における最大の危険因子の一つなのです。

この「感染 → 慢性肝炎 → 肝硬変 → 肝がん」という死に至る可能性のある連鎖を断ち切ることこそ、C型肝炎治療の最大の目標です。幸いなことに、後述する画期的な治療法の登場により、現在ではこの連鎖を高い確率で断ち切ることが可能になりました。

急性期と慢性期の症状

C型肝炎の症状は、感染後の経過期間によって大きく異なります。

- 急性期(感染後数週間〜数ヶ月):ウイルスに感染して間もない急性期には、約80%の人がまったく症状を感じずに経過します7。症状が現れる場合でも、全身の倦怠感、食欲不振、吐き気、尿の色が濃くなる(褐色尿)といった、風邪や他の一般的な体調不良と区別がつきにくい軽微なものがほとんどです7。このため、感染したこと自体に気づかずに慢性期へ移行するケースが大半を占めます。

- 慢性期(感染後6ヶ月以降):ウイルスが排除されず持続感染状態に移行した慢性期も、肝硬変へと進行するまではほとんど自覚症状がありません3。これが「沈黙の臓器」の名の所以であり、多くの人が会社の健康診断や人間ドックなどで偶然、肝機能の異常(ASTやALTといった数値の上昇)を指摘されて初めて感染の可能性に気づくのです。

- 肝硬変期:病状がさらに進行し、肝臓の機能が著しく低下した肝硬変の状態になると、ようやく体に様々な特徴的なサインが現れます8。

- 黄疸(おうだん):ビリルビンという物質が体内に蓄積し、皮膚や白目が黄色く染まります。

- 腹水(ふくすい):アルブミンというタンパク質が肝臓で十分に作れなくなり、お腹に水が溜まって張ってきます。

- 浮腫(ふしゅ):腹水と同様のメカニズムで、足のすねなどを指で押すと跡が残るほどむくみます。

- クモ状血管腫:首や胸、肩のあたりに、クモが足を広げたような形の赤い毛細血管が浮き出て見えます。

- 手掌紅斑(しゅしょうこうはん):手のひら、特に親指と小指の付け根の膨らんだ部分が異常に赤くなります。

- 出血傾向:血液を固める因子を肝臓で十分に作れなくなるため、鼻血が出やすくなったり、歯茎から出血しやすくなったり、ぶつけた覚えがないのに青あざができやすくなったりします。

これらの症状が現れた時点では、病気はすでにかなり進行した状態です。だからこそ、症状がない段階で検査を受け、早期に発見し、治療を開始することが何よりも重要なのです。

【感染経路】自分や家族は大丈夫?日常生活での予防法

C型肝炎ウイルス(HCV)は、感染者の血液が、何らかの理由で他者の血液中や傷口に入ることによって感染します。感染経路に関する正しい知識を持つことは、不必要な不安をなくし、効果的な予防策を講じる上で不可欠です。

主な感染経路:血液を介した感染

HCVは血液を主な媒介として感染するウイルスです。したがって、咳やくしゃみなどの飛沫による空気感染、食べ物や飲み物による経口感染、あるいは抱擁、握手、食器やタオルの共用、入浴といった日常的な接触では感染しません9。この点を正しく理解することは、感染者に対する誤解や偏見、差別を防ぐ上で非常に重要です。

主な感染経路として、過去から現在までに報告されているのは以下の通りです。

- 過去の医療行為(1992年以前):現在の日本の医療現場では、輸血や血液製剤の安全性は極めて高いレベルで確保されています。しかし、HCVの存在が発見され、献血された血液に対するスクリーニング検査が全国的に導入された1992年(平成4年)以前は、ウイルスに汚染された血液が輸血されたり、出産時や手術時の止血目的でフィブリノゲン製剤などの非加熱血液凝固因子製剤が使用されたりしたことが、最大の感染源でした10。現在、日本の中高年層にC型肝炎の感染者が多い背景には、この時代の医療行為が大きく関わっています11。

- 注射器具の共用:覚せい剤などの注射薬物を乱用する人々の間で、注射針や注射器を使い回す行為は、現代において非常にリスクの高い感染経路です12。

- 不衛生な器具による医療類似行為:適切な消毒・滅菌が行われていない器具を用いて、入れ墨(タトゥー)やピアスの穴あけ、鍼治療など、皮膚を傷つける行為を行った場合も感染のリスクを伴います7。施術を受ける際は、信頼できる施設で、衛生管理が徹底され、使い捨ての器具が使用されていることを必ず確認することが重要です。

- 血液が付着した可能性のある物品の共用:家庭内などでの感染リスクは極めて低いとされていますが、カミソリ、歯ブラシ、爪切りなど、微量の血液が付着する可能性のある身の回り品を家族などと共有することは避けるべきです13。

- 医療現場での針刺し事故:医師や看護師などの医療従事者が、業務中に感染者の血液が付着した注射針などを誤って自身に刺してしまう「針刺し事故」も感染経路となり得ます3。

性行為や母子感染のリスクは?

- 性行為感染:HCVの性行為による感染リスクは、B型肝炎ウイルス(HBV)などと比較すると低いと考えられています14。しかし、リスクはゼロではありません。特に、アナルセックスや月経中の性交渉など、粘膜が傷つきやすく出血を伴う可能性のある行為では感染リスクが高まるため、コンドームの正しい使用が推奨されます14。

- 母子感染(垂直感染):HCVに感染している母親から生まれてくる赤ちゃんにウイルスが感染する可能性があります。その確率は10%未満と報告されており、高くはありませんが、重要な感染経路の一つです15。

予防法:ワクチンは無いから自己防衛が基本

残念ながら、2024年6月現在、C型肝炎を予防するための有効なワクチンは開発されていません3。したがって、感染を避けるためには、血液を介した感染経路を確実に断つ「ユニバーサル・プレコーション(標準予防策)」の考え方に基づく自己防衛が唯一かつ最善の策となります。

具体的な予防策は以下の通りです。

- 他人の血液に不用意に触れないようにする。

- 歯ブラシ、カミソリ、爪切りなど、血液が付着する可能性のある私物は、たとえ家族間であっても共有しない13。

- 入れ墨やピアスは、衛生管理が徹底された信頼できる施設で、滅菌済みの使い捨て器具が使用されていることを確認してから施術を受ける。

- 注射器や注射針は絶対に共有しない。

- 性交渉の際は、パートナーが特定であってもコンドームを正しく使用する14。

- 怪我をした人の手当てをする際など、他人の血液に触れる可能性がある場合は、念のためゴム手袋を着用する8。

これらの常識的かつ基本的な予防策を一人ひとりが心がけることで、C型肝炎の新たな感染リスクを大幅に減らすことができます。

C型肝炎の検査と診断:一生に一度は検査を

C型肝炎は、症状がないまま進行する一方で、早期に発見すれば治療によって完治が可能な病気です。そのため、何よりも重要なのが検査による早期発見です。特に、40歳以上の方、1992年以前に輸血や大きな手術を受けた経験がある方、長期にわたって血液透析を受けている方、あるいは家族に肝臓病の人がいる方などは、症状がなくても、少なくとも一生に一度はC型肝炎ウイルス検査を受けることが強く推奨されます。

なぜ検査が重要なのか

検査の重要性は、主に二つの理由に基づいています。第一に、繰り返しになりますが、C型肝炎は自覚症状がないまま肝硬変や肝がんへと進行する「沈黙の病」だからです3。体に異変を感じてからでは手遅れになる可能性があります。第二に、そしてこれが最も重要なことですが、後述するように、現在では副作用が極めて少なく、非常に効果の高い飲み薬が登場し、ほとんどのC型肝炎が「治る病気」になったからです12。もはやC型肝炎は、見つけさえすれば、高い確率で治癒させることができるのです。

このため、国や地方自治体も肝炎対策としてウイルス検査の受検を強力に推進しており、全国の多くの地域の保健所や委託医療機関で、無料または非常に低額な自己負担(例:1,000円程度)で検査を受けることが可能です10。

検査の2ステップ

C型肝炎の診断は、通常、簡単な血液検査による2段階のプロセスで確定します16。

- ステップ1:HCV抗体検査(スクリーニング検査)

これは、体内にC型肝炎ウイルスに対する「抗体」が存在するかどうかを調べる最初のふるい分け検査です。抗体は、ウイルスに一度でも感染したことがあると、免疫反応として体内で作られます。- 結果が「陰性」の場合: これまでにHCVに感染したことはなく、現在も感染していないと考えられます。基本的には心配ありません。

- 結果が「陽性」の場合: 過去にHCVに感染したことがあることを意味します。しかし、この検査だけでは「現在もウイルスが体内にいるのか(持続感染)」、それとも「過去に感染したが自力でウイルスが排除されたのか(既往感染)」の区別がつきません。そのため、必ず次のステップ2の検査に進む必要があります。

- ステップ2:HCV-RNA検査(確定診断)

HCV抗体検査が陽性だった場合にのみ行われる、確定診断のための精密検査です。これは、血液中にHCVウイルスそのものの遺伝子(RNA)が存在するかどうかを直接調べる検査です。- 結果が「陰性」の場合: 過去に感染はしたものの、現在はウイルスが体内から完全に排除されている状態(既往感染)と診断されます。この場合、肝臓はすでに正常化しているため、治療の必要はありません。

- 結果が「陽性」の場合: 現在もウイルスが体内に持続的に存在している状態(持続感染、キャリア)と最終的に診断されます。この場合、将来の肝硬変・肝がんへの進行を防ぐため、治療の対象となります。

診断と専門医への相談

HCV-RNA検査で陽性と診断されたら、悲観することなく、速やかに肝臓の専門医を受診することが何よりも大切です。専門医は、超音波(エコー)検査やCT検査、血液検査(血小板数や肝機能、線維化マーカーなど)、場合によっては肝生検(肝臓の組織を少量採取して顕微鏡で調べる検査)といった追加検査を行い、肝臓の炎症や線維化(硬さ)の進行度を正確に評価し、患者さん一人ひとりに最適な治療方針を決定します。

特に、日本肝臓学会が認定する「肝臓専門医」を受診することが強く推奨されます17。肝臓専門医は、C型肝炎の最新の治療法や知見に精通しており、後述する高額な医療費に対する助成制度の申請に必要な診断書(意見書)を作成できる医師でもあります18。日本肝臓学会の公式ウェブサイトでは、全国の肝臓専門医が所属する医療機関を検索することができますので、お近くの専門医を探す際にぜひご活用ください19。

【日本の最新治療】C型肝炎は飲み薬で95%以上が治る時代に

C型肝炎の治療法は、この10年あまりで革命的な進歩を遂げました。かつては副作用の強い注射薬が中心で、治療効果も限定的だった時代から、現在ではほとんどすべての患者さんが、ごく短期間の飲み薬だけでウイルスを体内から完全に排除できる「治癒の時代」へと突入しています。

治療の歴史:インターフェロンから飲み薬(DAA)へ

1992年にC型肝炎に対するインターフェロン(IFN)治療が保険適用となって以来、20年以上にわたり肝炎治療の中心はIFN注射でした20。IFNは、体内の免疫システムを活性化させてウイルスを攻撃する薬剤ですが、インフルエンザ様の高熱、強い倦怠感、うつ状態、血球減少といった重い副作用に悩まされる患者さんが多く、治療の継続が困難なケースも少なくありませんでした21。また、治療効果も十分とは言えず、その後、リバビリンという飲み薬の併用や、効果が長く持続するペグインターフェロンの登場により治療成績は向上したものの、それでも難治性の遺伝子型(ゲノタイプ1b型)の患者さんでは治癒率は50%程度に留まっていました20。

この状況を一変させたのが、2014年以降に日本でも次々と承認された「直接作用型抗ウイルス薬(Direct-Acting Antivirals: DAAs)」です。DAAsは、IFNのように免疫を介して間接的に攻撃するのではなく、ウイルスの増殖に直接的に関わるタンパク質(プロテアーゼ、NS5A、ポリメラーゼなど)の働きをピンポイントで阻害することで、ウイルスの増殖そのものを強力に抑制する画期的な飲み薬です20。

日本肝臓学会の治療ガイドラインも、より効果が高く安全な新しいDAAが登場するたびに改訂が重ねられ、現在ではIFNを用いる治療は行われなくなりました。その過程で、テラプレビル、シメプレビル、ダクラタスビル、アスナプレビルといった初期のDAAも、現在では製造中止などにより治療の選択肢からは外れています2。

DAA治療の驚くべき効果と安全性

現在のDAAによるインターフェロンフリー治療は、過去の治療法とは比較にならない、驚くべき特徴を持っています。

- 極めて高い治癒率:最新のDAA治療では、ウイルスの遺伝子型(ゲノタイプ)や肝臓の病状にかかわらず、95%以上、多くの場合は98%以上の患者さんでウイルスの完全な排除(SVR)が達成されます16。

- 短期間の経口投与:治療は、8週間または12週間、1日に1〜3錠の薬を飲むだけで完了します2。長期間にわたる苦痛な注射はもはや不要です。

- 副作用が極めて少ない:インターフェロンのような重い副作用はほとんどなく、軽い頭痛や倦怠感がみられる程度です。多くの患者さんが普段通りの社会生活や家庭生活を送りながら、安全に治療を続けることができます22。

- QOL(生活の質)の向上:ウイルスが体内から排除されることに伴い、多くの患者さんが感じていた原因不明の倦怠感などの自覚症状が改善し、生活の質(QOL)が向上することが多くの研究で示されています23。

日本肝臓学会が推奨する最新の治療法(2024年5月版)

日本肝臓学会が公表している『C型肝炎治療ガイドライン(第8.3版)』では、患者さんのウイルスの遺伝子型、肝硬変の有無、過去の治療歴などに応じて、最も効果的で安全なDAA治療薬が推奨されています2。現在の初回治療では、多くの場合、ウイルスの遺伝子型を問わず有効な「パンジェノタイプレジメン」が用いられるため、治療が非常に簡素化されています24。

以下に、主なケースにおける現在の標準的な推奨治療法を要約します。実際の治療選択は、必ず肝臓専門医との十分な相談の上で決定されます。

| 患者さんの状態 | 推奨される薬剤(製品名) | 標準的な治療期間 | 主な注意点・特徴 |

|---|---|---|---|

| 初回治療 (肝硬変なし) |

グレカプレビル/ピブレンタスビル (マヴィレット®) |

8週間 | 腎機能障害のある患者さん(透析患者を含む)にも安全に使用可能。 |

| 初回治療 (代償性肝硬変あり) |

グレカプレビル/ピブレンタスビル (マヴィレット®) |

12週間 | 腎機能障害のある患者さん(透析患者を含む)にも安全に使用可能。 |

| 初回治療 (代償性肝硬変あり) |

ソホスブビル/ベルパタスビル (エプクルーサ®) |

12週間 | 重度の腎機能障害や透析患者さんには使用できない。 |

| DAAによる再治療 (前治療で治癒しなかった場合) |

グレカプレビル/ピブレンタスビル (マヴィレット®) |

12週間 | 前治療薬や薬剤耐性ウイルスの有無を考慮して慎重に選択される。 |

| DAAによる再治療 (前治療で治癒しなかった場合) |

ソホスブビル/ベルパタスビル(エプクルーサ®) +リバビリン |

24週間 | 肝臓専門医による特に慎重な判断が必要な場合の選択肢。 |

特殊なケースの治療

- 非代償性肝硬変の患者さん:かつては治療が困難だった、肝機能が著しく低下した非代償性肝硬変の患者さんに対しても、ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠(エプクルーサ®)による治療が可能となりました2。ただし、治療はより慎重を要するため、入院管理の上で、経験豊富な肝臓専門医のもとで行われるのが一般的です。

- 腎機能障害・透析の患者さん:重度の腎機能障害や血液透析を受けている患者さんには、腎臓から排泄されるソホスブビルを含む薬剤は使用できません。この場合、主に肝臓で代謝されるグレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠(マヴィレット®)が、安全に使用できる第一選択薬となります2。

- 小児の患者さん:3歳以上の小児に対しても、グレカプレビル/ピブレンタスビル配合顆粒(マヴィレット®配合顆粒小児用)が承認され、安全かつ効果的な治療が可能になっています225。

【費用】高額な治療費を大幅に軽減する日本の医療費助成制度

C型肝炎に対するDAA治療は画期的ですが、その薬剤費は保険適用(3割負担)であっても非常に高額になります。12週間の治療で総額が数百万円にのぼることもあり、自己負担額だけでも数十万円から百万円以上になる計算です。この費用が、治療を受ける上での大きな障壁となりかねません。しかし、ご安心ください。日本ではこの問題を解決するため、国と都道府県が協力し、非常に手厚い公的支援制度を設けています。

高額なDAA治療と公的支援の必要性

C型肝炎は、放置すれば肝硬変や肝がんへと進行し、個人の生命を脅かすだけでなく、将来的には社会全体にとっても大きな医療経済的負担となる疾患です。一方で、DAA治療によって早期に治癒させれば、これらの重篤な病態への進行を未然に防ぎ、長期的な医療費を抑制することができます26。このため、厚生労働省は「肝炎治療特別促進事業」を推進し、高額な抗ウイルス治療にかかる患者さんの経済的負担を大幅に軽減する「肝炎治療医療費助成制度」を整備しています26。

この制度の目的は、経済的な理由で必要な治療を断念する人が一人もいなくなるようにすることです。この制度を利用することで、ほぼすべての人が安心して最新の治療を受けられる体制が日本には整っています。

助成制度の仕組み:自己負担は月額1万円か2万円に

この助成制度の核心は、患者さんの所得に応じて、C型肝炎の抗ウイルス治療にかかる医療費(保険診療の自己負担分)に、月ごとの上限額を設定するというものです。

具体的には、患者さんが属する世帯の市町村民税(所得割)の課税年額によって、自己負担の上限額が以下の2段階に厳格に定められています26。

| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担上限額(月額) |

|---|---|

| 235,000円未満 | 10,000円 |

| 235,000円以上 | 20,000円 |

例えば、12週間(約3ヶ月)の治療を受ける場合、所得が比較的低い世帯(市町村民税課税年額235,000円未満)であれば、本来数百万円かかる治療の自己負担は、総額わずか3万円(1万円×3ヶ月)で完了することができます。高所得の世帯であっても、自己負担は総額6万円(2万円×3ヶ月)です。この制度のおかげで、高額な薬剤費の大部分が公費によって賄われることになるのです。

申請手続きのステップガイド

この医療費助成を受けるためには、治療を開始する前に、お住まいの地域を管轄する保健所や市区町村の担当窓口で申請手続きを行う必要があります。手続きは一般的に以下のステップで進みます2627。

- 専門医療機関で診断書を取得する

まず、都道府県が指定する「肝臓専門医療機関」を受診し、医師に助成制度を利用してC型肝炎の治療を受けたい旨を伝えます。医師が治療の必要性を判断し、申請に必要な所定の様式の「診断書(意見書)」を作成してくれます17。 - 必要書類を準備する

医師の診断書に加えて、主に以下の書類を準備します。自治体によって細部が異なる場合があるため、申請前に必ずお住まいの地域の窓口で確認することが重要です。- 肝炎治療医療費助成 申請書(窓口で入手)

- 医師の診断書

- 世帯全員が記載された住民票の写し

- 健康保険証の写し

- 世帯全員の市町村民税課税証明書など、所得を証明する書類

- 窓口で申請する

準備した書類一式を、お住まいの地域を管轄する保健所や市区町村の担当窓口に提出します28。審査には1〜2ヶ月程度かかることがありますので、早めに手続きを始めることが推奨されます。 - 「受給者証」を受け取る

申請が承認されると、後日、都道府県から「肝炎治療受給者証」(または「医療券」)が郵送で交付されます。この受給者証を、治療を受ける医療機関や薬局の窓口で、健康保険証と一緒に提示することで、その月の医療費の支払いが自己負担上限額までに抑えられます28。

C型肝炎特別措置法について

上記の医療費助成制度とは別に、特定の原因でC型肝炎に感染した方々を救済するための特別な法律が存在します。それが「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(通称:C型肝炎特別措置法)です10。

これは、過去に妊娠中や出産時、あるいは手術時に、止血剤としてHCVに汚染された特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤)を投与されたことによりC型肝炎に感染した被害者に対して、国がその責任を認め、給付金を支給する制度です。

- 対象者:上記の特定の血液製剤の投与によりHCVに感染した方とその相続人。

- 手続き:給付金を受け取るためには、国を相手取った訴訟の提起または和解手続きなどが必要です。

- 請求期限:この法律に基づく訴訟の提起などの期限は、2028年1月17日までと定められています10。

- 給付額:病状に応じて、肝硬変や肝がんの場合は4,000万円、慢性肝炎は2,000万円、無症候性キャリアは1,200万円の給付金が支給されます10。

心当たりのある方は、厚生労働省や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の相談窓口、または弁護士会などに速やかに相談することが強く推奨されます10。

治療後の生活:ウイルスが消えた後(SVR達成後)も油断は禁物

DAA治療によって血液中からC型肝炎ウイルスが検出されなくなることは、まさに「治癒」と呼ぶにふさわしい画期的な成果です。しかし、医学的には「ウイルスがいなくなったこと」と、「長年の炎症によってダメージを受けた肝臓が完全に元通りになったこと」は、必ずしもイコールではありません。治療後の人生を真に健やかに過ごすためには、治療後の定期的なフォローアップの重要性を正しく理解しておく必要があります。

SVR(ウイルス学的著効)とは?

まず、C型肝炎治療における「治癒」の医学的な定義は、SVR(Sustained Virological Response:ウイルス学的著効)という言葉で表されます。これは、DAAによる抗ウイルス治療が終了してから12週間後(SVR12)または24週間後(SVR24)の時点で血液検査を行っても、高感度のHCV-RNA検査でウイルスが検出されない状態を指します21。一度SVRを達成すれば、その後ウイルスが再び体内で増殖してくる(再燃する)可能性は極めて低く(1%未満)、事実上の完治と見なされます。

治療後のリスクは「治療開始時の肝臓の状態」で決まる

SVR達成後の長期的な健康リスク、特に最も懸念される肝がんの発症リスクは、「治療を開始した時点で、肝臓の線維化がどの程度進んでいたか」によって大きく左右されます。これは非常に重要なポイントです。

国内外の多数の大規模な追跡調査により、SVRを達成した患者さんは、治療開始前の肝臓の状態によって、その後の経過が明確に二つのグループに大別されることが明らかになっています29。

| 治療開始前の肝臓の状態 | 治療後の肝がん発症リスク | 推奨される治療後のフォローアップ |

|---|---|---|

| 低リスク群 (肝硬変に至っていなかった方) |

劇的に低下する。 そのリスクは、もともとHCVに感染したことがない健常な人と同程度まで近づくと報告されている30。 |

基本的には主治医の指示に従う。 (通常、特別な肝がんサーベイランスは不要になることが多い) |

| 高リスク群 (すでに肝硬変と診断されていた方) |

ウイルスという発がんの「火種」は消えたが、長年の炎症で荒れてしまった「土壌」は残るため、肝がんを発症するリスクは依然として残る29。 | 【必須】 SVR達成後も、生涯にわたり半年に1回程度の定期的な血液検査(腫瘍マーカー)および腹部超音波(エコー)検査を継続する。 |

高リスクの方向け:定期的な肝がん検診の重要性

上記の通り、治療開始時点で既に肝硬変へと進行していた方がSVRを達成した場合、治療後も「卒業」とはなりません。肝がんの早期発見・早期治療のために、定期的なサーベイランス(監視)を生涯にわたって継続することが極めて重要です5。

日本肝臓学会などの専門学会は、この高リスク群の患者さんに対し、SVR達成後も最低でも6ヶ月に1回程度の定期的な血液検査(AFP、PIVKA-IIといった腫瘍マーカー)と腹部超音波(エコー)検査を継続することを強く推奨しています。肝がんは早期に発見できれば、根治的な治療が可能です。この定期検診を怠らないことが、万が一肝がんが発生した場合でも、治療可能な段階で発見し、生命予後を大きく改善するための鍵となります。

再感染のリスクについて

SVRの達成は、C型肝炎ウイルスに対する終生の免疫(抵抗力)を獲得したことを意味するわけではありません。したがって、もし治療後に再びHCVに汚染された血液に曝露するようなリスク行為(注射器の共有など)があれば、再感染する可能性はあります31。治療後も、感染経路のセクションで述べた基本的な予防策を継続して心がけることが大切です。

C型肝炎に関するよくある質問(FAQ)

Q1: C型肝炎の検査はどこで受けられますか?費用は?

A1: 全国の保健所、またはお住まいの自治体が委託している地域の医療機関(病院・クリニック)で受けることができます。多くの場合、無料または一部自己負担(数百円~千円程度)で検査が可能です。「肝炎ウイルス検査」を受けたい旨を伝えて予約してください。また、職場の健康診断や人間ドックのオプションとして追加できる場合もあります。詳しくは、お住まいの市区町村の役所(保健担当課)や保健所にお問い合わせください10。

Q2: 家族がC型肝炎と診断されました。日常生活で気をつけることはありますか?

A2: C型肝炎は血液を介して感染する病気であり、空気や食べ物、お風呂やプールの共有、食器やタオルの共用、握手、咳やくしゃみといった通常の共同生活で感染することはありません。したがって、過度に心配したり、隔離したりする必要は全くありません。ただし、万が一の血液接触を避けるため、血液が付着する可能性のあるカミソリ、歯ブラシ、爪切りなどのパーソナルな物品の共有は避けてください13。

Q3: 治療中にお酒を飲んでもいいですか?

A3: アルコール(お酒)は、その代謝の過程で肝臓に大きな負担をかけることが知られています。C型肝炎の治療中は、肝臓を休ませて治療効果を最大限に高めるため、原則として禁酒が強く推奨されます。肝機能の低下は薬の代謝や治療効果にも影響を与える可能性があります。必ず主治医の指示に従ってください14。

Q4: 治療でウイルスが消えれば、肝臓は完全に元通りになりますか?

A4: 治療によってウイルスが排除されると、肝臓で起きていた慢性的な炎症は速やかに治まり、それ以上の肝臓の悪化(線維化の進行)は食い止められます。軽度の線維化であれば、改善することも期待できます。しかし、治療開始時点ですでに進行してしまった肝硬変のような強い組織の変化が、完全に元の健やかな状態に戻るわけではありません。これが、肝硬変だった方が治療後も肝がんのリスクを持ち続ける理由です5。

Q5: 昔、インターフェロン治療を受けましたが効果がありませんでした。もう一度治療できますか?

A5: はい、もちろん治療できますし、完治が期待できます。現在のDAA治療は、過去のインターフェロン治療(リバビリン併用療法を含む)が無効だった患者さんに対しても、極めて高い治療効果(95%以上の治癒率)を発揮します。さらに、初期のDAA治療で治癒に至らなかった患者さんに対する再治療の選択肢も確立されています。日本肝臓学会のガイドラインにも、再治療に関する詳細な推奨が記載されていますので2、決して諦めることなく、もう一度肝臓専門医にご相談ください。

結論

C型肝炎は、もはや「不治の病」ではなく、「見つけて治す病気」へと変わりました。自覚症状がないからこそ、リスクに心当たりのある方は勇気を出して一度検査を受けること、そして陽性と診断されても悲観せずに専門医に相談することが、ご自身の未来を守るための最も確実な一歩となります。画期的な飲み薬による治療、そしてそれを支える日本の手厚い医療費助成制度を活用すれば、ほとんどの方が経済的な心配なく、短期間でウイルスを排除することが可能です。そして治療後も、ご自身の肝臓の状態に合わせた適切なフォローアップを続けることで、肝がんのリスクを管理し、健やかな人生を送り続けることができます。この記事が、C型肝炎に対する正しい理解を深め、適切な行動を後押しする一助となれば幸いです。

参考文献

- 日本の B 型・C 型を合わせた肝炎ウイルス持続感染者数が 2030 年には 2015 年と比べ約 1/2 となる. 広島大学; 2022 [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/181380/220317_pr02.pdf

- 日本肝臓学会. C型肝炎治療ガイドライン(第8.3版). 2024年5月. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/C_v8.3_20240605.pdf

- 厚生労働省. C型肝炎について. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/dl/s0303-12n1.pdf

- なぜ検査が必要なのか | 知って、肝炎. 厚生労働省 肝炎対策国民運動事業; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.kanen.org/about/kensa/

- 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター. C型肝炎. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: http://www.kanen.ncgm.go.jp/formedsp_hcv.html

- 肝がん発病との関係 | 12週間服用 | マヴィレット.jp. アッヴィ合同会社; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://maviret.jp/cms/maviret/12week/cgatakanen/inspection.html

- 厚生労働省検疫所. C型肝炎(Hepatitis C). [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/name79.html

- C型肝炎について解説. MYメディカルクリニック; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://mymc.jp/clinicblog/326916/

- 厚生労働省検疫所. 2016年|C型肝炎について(ファクトシート). [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2016/07260959.html

- C型肝炎特別措置法に基づく給付金 給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2028年1月17日に延長されました. 政府広報オンライン; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201207/1.html

- 財團法人肝病防治學術基金會. [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://liver.org.tw/journalView.php?cat=7&sid=96&page=3#:~:text=%E5%85%B7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%86%AB%E5%B8%AB%E8%B3%87%E6%A0%BC%E7%9A%84,%E6%AA%A2C%E8%82%9D%E7%97%85%E6%AF%92%E5%BE%8C

- Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Overview of Hepatitis C. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis-c/hcp/clinical-overview/index.html

- 日本医師会. C型肝炎について. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.med.or.jp/kansen/bandc/cqa.pdf

- B型肝炎・C型肝炎は性行為で感染する?感染経路や検査・治療方法も解説. MYビューティクリニック; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ikebukuro.mycare.or.jp/venereal-disease/hepatitis-bc

- 国立感染症研究所. IASR 42(1), 2021【特集】C型肝炎 2006年4月~2020年10月. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/hepatitis-c-m/hepatitis-c-iasrtpc/10125-491t.html

- World Health Organization. Hepatitis C Fact Sheet. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

- C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変の治療を受ける方. 茨城県; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chiiki/nanbyo/kannennsinnsei5.html

- 西宮で肝臓内科なら日本肝臓学会専門医在籍の大岡クリニックへ. 大岡クリニック; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.ooka-clinic.jp/liver/

- 日本肝臓学会 肝臓専門医一覧. 日本肝臓学会; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.jsh.or.jp/medical/specialists/specialists_list.html

- 国立国際医療研究センター 国府台病院. C型肝炎治療. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://kohnodai.jihs.go.jp/subject/070/338/syoukai_02.html

- 国立感染症研究所. C型肝炎. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/hepatitis/hepatitis-c.html

- Screening, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis C Virus Infection. Medi-Cal Rx; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/cms/medicalrx/static-assets/documents/provider/dur/educational-articles/dured_Screening_Diagnosis_Treatment_of_Chronic_Hepatitis_C_Infection.pdf

- Younossi Z, et al. The impact of direct-acting antivirals on quality of life in patients with hepatitis C virus infection: a meta-analysis. Ann Hepatol. 2022;27(4):100721. Available from: https://www.elsevier.es/en-revista-annals-hepatology-16-articulo-the-impact-direct-acting-antivirals-on-S1665268122000473?referer=buscador

- Ahmed H, et al. Prevalence of Drug Resistance Associated Substitutions in Persons With Chronic Hepatitis C Infection and Virological Failure Following Initial or Re-treatment With Pan-genotypic Direct-Acting Antivirals: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis. 2024;79(6):1437-1449. Available from: https://academic.oup.com/cid/article/79/6/1437/7808932

- 小児のC型肝炎が8~12週間の内服薬で完治することを明らかに. 久留米大学; 2023 [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.kurume-u.ac.jp/joint/research/640a8400aaabb309da4c477d/

- 厚生労働省. 肝炎総合対策の推進. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/080328_josei.html

- B型・C型ウイルス性肝炎治療のための医療費助成制度をご存じですか. 政府広報オンライン; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200905/5.html

- B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度. 目黒区; [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/virus.html

- Pellicoro A, et al. Long-term outcome and risk stratification in compensated advanced chronic liver disease after HCV-cure. J Hepatol. 2024. [Online ahead of print]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39817915/

- Antiviral medications that treat hepatitis C improve long-term outcomes. Kaiser Permanente Division of Research; 2024 [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://divisionofresearch.kaiserpermanente.org/antivirals-hep-c-outcomes/

- Falade-Nwulia O, et al. The Natural History of Hepatitis C Virus Infection and Disease in the Era of Curative Therapy with Direct-Acting Antivirals. Cold Spring Harb Perspect Med. 2024. [Online ahead of print]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11945315/