はじめに

皆さん、こんにちは。JHO編集部です。今回は「全副鼻腔炎」に関する記事をお届けします。この疾患は比較的まれなものの、複数の副鼻腔に同時に炎症が起こるという特徴から複雑な経過をたどりやすく、放置すると深刻な合併症を招く可能性があります。そこで本記事では、全副鼻腔炎とは何か、その原因や症状、診断法、治療法、そして予防策や合併症について幅広く解説し、最新の研究や専門家の意見にも触れながら詳述していきます。ぜひ最後までお読みいただき、全副鼻腔炎への理解を深め、万が一の際に早期に適切な対策を取れるように備えてください。

全副鼻腔炎とは何か?

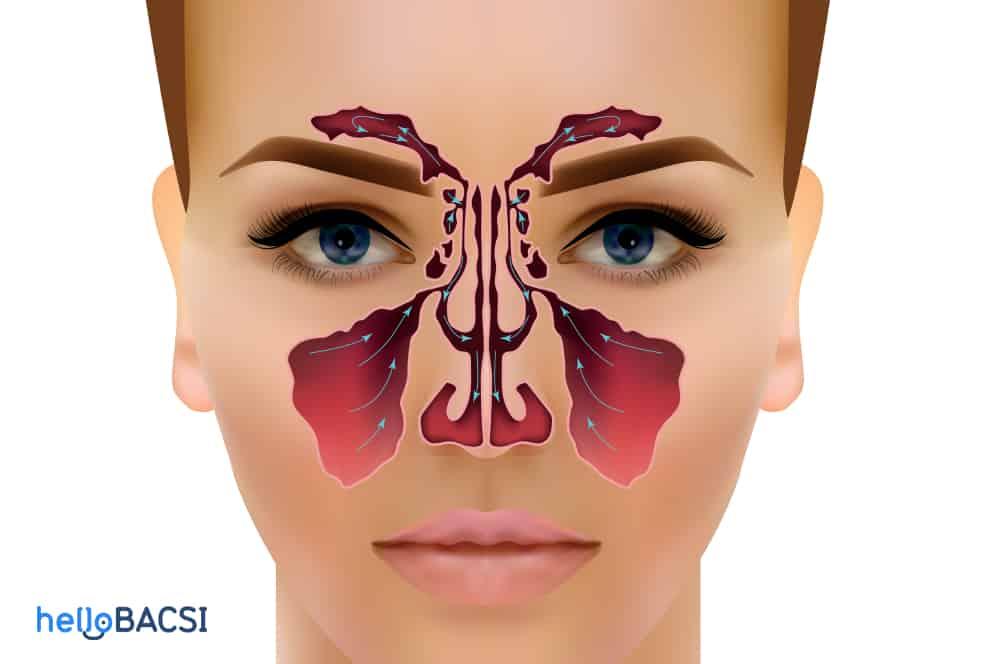

副鼻腔とは、頭蓋骨内に複数存在する空洞(前頭洞・篩骨洞・上顎洞・蝶形骨洞)の総称です。ここには空気を取り込み、吸い込む空気を加温・加湿し、鼻や呼吸器系を守る役割があります。これら副鼻腔のうち、すべての副鼻腔が同時に炎症を起こす状態が「全副鼻腔炎」です。

一般的な副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)は、ひとつまたは複数の副鼻腔の炎症を指しますが、全副鼻腔炎ではすべての副鼻腔が関与するため、症状が重篤化しやすい傾向があります。鼻づまりや頭痛などの症状が長引き、場合によっては他の合併症(髄膜炎や眼などへの波及)を引き起こす危険性もあるため、早めの受診と適切な対応が大切です。

専門家への相談

今回の記事では、「Hello Bacsi」で提供されている情報を参考とし、医学的監修としてDr. Nguyễn Thường Hanh(Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh)の知見をもとに執筆しました。Dr. Nguyễn Thường Hanhによる医学的見解は、本記事の内容に正確性を持たせる上で非常に重要な役割を果たしています。一方で、本記事はあくまでも一般的な情報提供を目的としたものであり、読者の皆さまの個々の症状や状況に合わせた医療アドバイスを行うものではありません。体調の変化や症状の悪化を感じた場合は、速やかに専門医へご相談ください。

全副鼻腔炎の症状

全副鼻腔炎の症状は通常の副鼻腔炎と解剖学的には同様ですが、複数ではなくすべての副鼻腔に炎症が及ぶために症状が深刻化しやすいという特徴があります。代表的な症状は以下のとおりです。

- 頭痛

- 倦怠感

- 目、頬、鼻周辺の痛みまたは圧迫感

- 喉の痛みまたは咳

- 歯痛または顎の痛み

- 発熱

- 口臭

- 嗅覚または味覚の問題

- 耳の圧迫感

- 呼吸困難

- 黄色または緑色の鼻水

- 咽喉への粘液の後流(後鼻漏)

これらの症状は、急性の場合は10日以内に自然軽快することもあるとされています。しかし、慢性化すると少なくとも12週間以上続き、生活の質が著しく低下するだけでなく、さまざまな合併症を引き起こす危険性が指摘されています。特に慢性化すると症状が断続的に続くため、集中力の低下や睡眠障害など日常生活への影響も見逃せません。

さらに、2020年に発表されたヨーロッパの慢性鼻副鼻腔炎ガイドライン(European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020, 通称EPOS 2020)によれば、長期化した副鼻腔炎の背景にはアレルギーや解剖学的要因、免疫状態など複合的な因子が絡んでいることが多いと報告されています。これらの要因が重なると副鼻腔の炎症がすべてに波及し、全副鼻腔炎へ進行しやすくなる可能性が高いと考えられています(Fokkens WJら, Rhinology Suppl. 29, 2020)。

全副鼻腔炎の原因

全副鼻腔炎の直接的な原因の多くは、菌(細菌)やウイルス、真菌などの感染です。さらにアレルギー性鼻炎、花粉症、鼻ポリープ、解剖学的異常(鼻中隔彎曲)など、多様な要因がきっかけとなり発症リスクが高まります。以下のような基礎疾患や環境要因を持つ方は、特に全副鼻腔炎にかかりやすいとされています。

- 花粉症

- アレルギー性鼻炎または喘息

- 鼻中隔彎曲

- 鼻ポリープや腫瘍

- 嚢胞性線維症(遺伝的疾患で肺や副鼻腔に影響を与える)

- 呼吸器感染症の既往

- 免疫系に影響を与える疾患(例:HIVなど)

- アスピリン感受性(アスピリン不耐症)

また、工場の粉塵や廃棄煙などの汚染物質へ長期的に曝されることによっても、鼻や副鼻腔の粘膜が慢性的に傷つき、炎症が誘発されやすくなると報告されています。これについては日本国内で2021年に行われた環境医学の研究でも確認されており、大気汚染の高い地域ほど慢性鼻副鼻腔炎が増加する傾向が示唆されています(研究内容は国内大学の呼吸器内科による疫学調査で、約3,000人規模の追跡調査の結果が2021年に学会報告されています)。

診断方法

全副鼻腔炎が疑われる場合、まずは医師による視診と問診、さらに詳細な鼻腔内検査が行われます。具体的には以下のような検査方法が一般的です。

- 鼻の内視鏡検査: 内視鏡を用いて鼻腔内を直接観察します。ポリープの有無や粘膜の状態を詳しく確認できるため、副鼻腔全体に及ぶ炎症を把握しやすい方法です。

- CTやMRI: 画像検査によって副鼻腔の構造と炎症の広がりを立体的に把握できます。全副鼻腔炎の場合、複数の副鼻腔に同時に病変がみられることが特徴的です。

- 鼻組織培養: 細菌や真菌など原因病原体を特定するために、鼻腔内の分泌物を採取して培養検査を行うことがあります。適切な抗生物質や抗真菌薬の選定に重要です。

- アレルギー検査: アレルゲンが背景にあると考えられる場合、皮膚テストや血液検査を通じて原因アレルゲンを特定し、抗原回避やアレルギー免疫療法の適応を検討します。

これらの検査結果に基づき、全副鼻腔炎なのか、単一・複数の副鼻腔炎なのかを正確に把握することが重要です。検査を受けることにより、合併症のリスクも評価しながら治療方針を立てることができます。

全副鼻腔炎の治療

全副鼻腔炎が疑われる場合、症状が軽度であっても早めに医療機関を受診する必要があります。全ての副鼻腔が炎症を起こしているという点から、原因ごとに適切な治療法を選択しないと、症状が長期化・重症化しやすいからです。以下に主な治療アプローチをまとめます。

- 抗生物質の使用(細菌性)

原因が細菌性と判明した場合には、医師が適切と判断した抗生物質が処方されます。病原体が特定されている場合は、培養検査の結果を踏まえて抗生物質を選択しますが、症状が強く疑わしい場合には予防的に用いられるケースもあります。 - 抗真菌薬の使用(真菌性)

まれではありますが、真菌が関与する副鼻腔炎も存在します。培養検査などで真菌が確認された場合には、抗真菌薬の投与が検討されることがあります。 - アレルギー免疫療法(アレルギー性)

アレルギーが原因となっている場合は、原因アレルゲンを特定した上で、抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬などの対症療法に加え、アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法など)が提案されることもあります。長期的に症状の緩和を期待できる一方で、実施には専門医による評価と適切な計画が必要です。 - 外科的治療

鼻中隔彎曲や鼻ポリープ、腫瘍などの解剖学的要因が大きい場合、あるいは薬物療法では十分な改善が得られない場合には、内視鏡下副鼻腔手術やポリープ切除などの外科的処置が検討されることがあります。副鼻腔の通気性を改善し、慢性炎症の温床を取り除くことが目的です。

自宅でできる対策

自宅でのセルフケアは、治療を補助し、症状を緩和するために有用です。以下の方法が一般的に推奨されています。

- 生理食塩水での鼻洗浄

鼻腔内の分泌物やアレルゲンを洗い流すことで、通気性を改善します。塩分濃度が適切な生理食塩水を使うことが重要です。 - 生理食塩水点鼻薬の使用

薬局などで購入できる生理食塩水点鼻薬を用いて、鼻腔内を保湿する方法です。副鼻腔内の粘膜を乾燥から守り、症状の軽減につながります。 - 水分の摂取

こまめに水分をとることで、粘液が固まりにくくなり、鼻腔内の排出がスムーズになります。たとえばこちらの情報では、水分補給の重要性について詳しく説明されており、適切な水分補給は鼻や喉の粘膜保護にも寄与するとされています。 - 十分な休息とリラックス

睡眠不足やストレスは、免疫機能を低下させ、炎症や感染症のリスクを高めます。意識的に休息をとり、就寝環境を整えることは、治癒過程において非常に重要です。 - 温かいタオルを顔に当てる

血行を促し、副鼻腔周辺の痛みや圧迫感を和らげます。蒸しタオルを鼻や頬のあたりに数分当ててみることで、鼻詰まり感の緩和が期待できます。 - 健康的な食事の心がけ

ビタミンやミネラルが豊富な食事を意識することで、免疫バランスを整える効果が期待できます。

これらの対策は症状の緩和に一定の効果をもたらしますが、あくまで補助的なものであり、重症の場合や症状が長引く場合は医師の診察と併用することが望ましいとされています。

合併症

全副鼻腔炎は、放置すると深刻な合併症を引き起こすリスクがあります。代表的な合併症には以下のものが挙げられます。

- 髄膜炎

副鼻腔から細菌やウイルスが脳や脊髄を包む髄膜に波及すると、髄膜炎を発症する可能性があります。髄膜炎は高熱や激しい頭痛、意識障害など命に関わる症状を引き起こすことがあり、緊急治療を要します。 - 他の感染症(耳、喉、呼吸器など)

鼻や副鼻腔から喉や下気道へ病原体が広がると、咽頭炎、気管支炎、中耳炎などを併発する可能性があります。特に慢性的に副鼻腔が炎症を起こしている場合、周辺組織への感染リスクも高まります。 - 嗅覚の喪失

長期的に粘膜が炎症を起こすことで嗅上皮が損傷し、嗅覚障害が生じることがあります。炎症が改善した後も嗅覚が完全には回復しないケースがあるため、早期治療が望まれます。 - 視力の問題

副鼻腔と眼窩(目の周辺)は解剖学的に近接しているため、重症化した場合には視神経や眼球周辺に感染が波及し、視力低下や複視を起こす恐れがあります。

こうした合併症は稀ではあるものの、一旦発症すると深刻な後遺症をもたらすことがあります。早期の診断と適切な治療で予防できる場合が多いので、症状の悪化を感じた場合にはすぐに医療機関を受診することが重要です。

結論と提言

全副鼻腔炎は、すべての副鼻腔が同時に炎症を起こすため、一般的な副鼻腔炎よりも症状が複雑かつ深刻化しやすい疾患です。花粉症やアレルギー疾患を持っている方、解剖学的に鼻腔の問題(鼻中隔彎曲など)を抱えている方、免疫系が低下している方などは特に要注意といえます。以下のポイントを改めて強調します。

- 早期発見・早期治療が肝心

初期症状を軽視せず、10日以上症状が改善しない、あるいは強い痛みや高熱が続く場合は速やかに専門医を受診することが推奨されます。 - 原因に応じた適切な治療

細菌性、真菌性、アレルギー性、解剖学的異常など、原因は多岐にわたります。自己判断での市販薬だけでは不十分なことが多いので、医師と相談しながら最適な治療法を選びましょう。 - 合併症のリスクを常に意識

鼻や副鼻腔のトラブルは、髄膜炎や視神経障害など重大な合併症につながる可能性があります。身体の異変を感じたら早めに医療機関を受診することが重要です。 - 生活習慣の見直し・予防

水分摂取や鼻洗浄、ストレスの軽減などは、症状緩和に一定の効果が期待できます。花粉症などのアレルギー性鼻炎を持つ方は、アレルゲンをできるだけ避ける工夫をして、慢性的な炎症の進行を防ぎましょう。

推奨事項(参考)

- 副鼻腔炎の疑いを感じたら、自己診断や放置を避け、できるだけ早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

- 鼻洗浄や点鼻、十分な休養などのセルフケアは、重症化を防ぐための一助となりますが、著しい痛みや発熱がある場合は必ず医師の診断を受けてください。

- 慢性的な症状が続く、あるいは繰り返す場合は、アレルギーや解剖学的要因が背景にある可能性が高いため、専門医による精査を受けることが望ましいです。

- 生活習慣(食事や睡眠、ストレス管理)を整えることで、全身の免疫力が高まり、副鼻腔炎を含む各種感染症のリスク低減につながります。

重要な注意: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、専門家(医師や薬剤師など)の個別の診断や治療方針を代替するものではありません。お読みいただいた内容を参考にしつつ、ご自身の症状や体調に応じて必ず専門医へご相談ください。

参考文献

- Pansinusitis – Healthline – アクセス日: 06-05-2020

- Pansinusitis – Medical News Today – アクセス日: 06-05-2020

- Pansinusitis Symptoms & Treatments – Atlantic Coast Rehab – アクセス日: 06-05-2020

- Fokkens WJら. “European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020.” Rhinology Suppl. 29, 1–464 (2020).

本記事で述べた内容は、上記の信頼性ある情報源やガイドライン、さらにDr. Nguyễn Thường Hanhの医学的監修に基づいています。ただし、各個人の病態は多岐にわたるため、気になる症状がある場合や長引く症状でお悩みの場合には、遠慮なく専門家にご相談ください。十分な臨床的エビデンスがそろっていない部分については、診察や検査でより正確に把握することが不可欠です。皆さまの健康と安全を第一に、早期受診と適切なケアを心がけていただければ幸いです。