この記事の科学的根拠

この記事は、引用されている最高品質の医学的エビデンスにのみ基づいています。以下は、参照された主要な情報源と、本記事における医学的ガイダンスとの関連性です。

- 厚生労働省 特発性造血障害に関する調査研究班: 本記事における自己免疫性溶血性貧血(AIHA)の日本国内の診断基準、重症度分類、および治療ガイドラインに関する記述は、同研究班が発行した「自己免疫性溶血性貧血診療の参照ガイド」に基づいています1923。

- 米国血液学会(American Society of Hematology)発行学術誌「Blood」: 温式自己免疫性溶血性貧血に対する第二選択治療を含む詳細な治療戦略に関するガイダンスは、同学会が発表した専門家による総説に基づいています31。

- 国際コンセンサス会議(First International Consensus Meeting): 成人の自己免疫性溶血性貧血の診断と治療に関する国際的な推奨事項は、この会議の勧告を参考にしています34。

- Merck Manuals Professional Version: 血管内溶血および血管外溶血の基本的な病態生理に関する解説は、世界的に信頼されるこの医学マニュアルの情報源に基づいています5。

要点まとめ

- 溶血性貧血は、赤血球が通常より早く破壊されることで起こる貧血の総称です。

- 原因は、遺伝性のものと、自己免疫疾患などの後天性のものに大別され、日本では自己免疫性溶血性貧血(AIHA)が最も一般的です。

- 症状には、一般的な貧血症状(倦怠感、息切れ)に加え、溶血特有の症状(黄疸、褐色尿)があります。

- AIHAの治療は、体温で活発になる「温式」と低温で活発になる「冷式」で異なり、正確な診断が極めて重要です。

- 日本では、AIHAは国の指定難病であり、重症度に応じて医療費助成制度を利用できます。

血液の基礎知識:赤血球と貧血のメカニズム

溶血性貧血を深く理解するためには、まず血液の主役である赤血球と、貧血がなぜ起こるのかという基本的な仕組みを知ることが不可欠です。

赤血球(Red Blood Cells – RBCs)

赤血球は、血液細胞の大部分を占める円盤状の細胞で、その最も重要な役割は全身への酸素運搬です。赤血球の内部は、ヘモグロビン(血色素)と呼ばれる鉄分を含む赤いタンパク質で満たされています1。このヘモグロビンが肺で酸素と結合し、血流に乗って体の隅々の組織や臓器に酸素を届け、代わりに二酸化炭素を受け取って肺まで運びます。血液が赤いのは、このヘモグロビンの色に由来します。

骨髄(Bone Marrow)

骨髄は、太い骨の中心部にあるスポンジ状の組織で、赤血球、白血球、血小板といったすべての血液細胞が作られる「血液の工場」です8。体内の酸素レベルが低下すると、腎臓からエリスロポエチンというホルモンが分泌され、これが骨髄に指令を出して赤血球の産生を促進します12。

貧血(Anemia)

貧血とは、血液中の赤血球の数、または赤血球に含まれるヘモグロビンの量が基準値を下回った状態を指します6。世界保健機関(WHO)の基準では、一般的に成人男性でヘモグロビン値が13 g/dL未満、成人女性で12 g/dL未満の場合に貧血と診断されます13。貧血になると、全身への酸素供給能力が低下するため、疲れやすさや息切れ、めまいといった症状が現れます10。貧血の原因は様々で、鉄分不足でヘモグロビンが作れない「鉄欠乏性貧血」、赤血球の材料となるビタミンが不足する「ビタミン欠乏性貧血」、そして骨髄の機能が低下して血液細胞自体が作れなくなる「再生不良性貧血」などがあります6。溶血性貧血は、これらの貧血の中でも「赤血球の破壊が亢進する」ことによって引き起こされる、特有のメカニズムを持つタイプなのです。この違いを理解することが、なぜ溶血性貧血の診断や治療が他と異なるのかを把握する鍵となります。

溶血性貧血の核心:なぜ赤血球が壊れるのか

溶血性貧血の根本的な問題は「溶血」、すなわち赤血球の早期破壊です。この破壊が起こる場所によって、病態は大きく二つに分けられます。この違いは、現れる症状や検査結果にも影響を与えるため、病態を理解する上で重要です。

血管外溶血(Extravascular Hemolysis)

血管外溶血は、病的な溶血の大部分を占めるタイプです5。この過程では、赤血球は血管の中で直接破壊されるのではなく、主に脾臓や肝臓といった臓器で破壊されます。これらの臓器には、古くなったり、異常な形をしていたり、あるいは自己抗体が結合して「異物」と標識された赤血球を認識し、濾過器のように濾し取って破壊するマクロファージという細胞が存在します。言わば、体の「品質管理システム」が過剰に働いている状態です。この過程は比較的穏やかに進行しますが、破壊される赤血球の量が増えれば、その分解産物であるビリルビンが過剰になり、黄疸の原因となります。また、濾過器役の脾臓が働きすぎることで、脾臓自体が腫れて大きくなる(脾腫)こともあります5。

血管内溶血(Intravascular Hemolysis)

一方、血管内溶血は、赤血球が血流の中を循環している最中に直接破壊されてしまう、より劇的な過程です5。赤血球が破裂すると、内部のヘモグロビンが血漿(血液の液体成分)中に直接放出されます。通常、血漿中にはハプトグロビンというタンパク質があり、放出されたヘモグロビンと結合して無害化しますが、大量の溶血が起こるとハプトグロビンはすぐに使い果たされてしまいます5。行き場を失ったヘモグロビンは腎臓で濾過され、尿中に排出されます。これが、尿が赤褐色になる「ヘモグロビン尿」の原因です5。血管内溶血は、特定の感染症や、自己免疫反応の中でも特に補体というタンパク質が強く関与する場合などに見られ、急激で重篤な症状を引き起こすことがあります。

溶血性貧血の全体像:多岐にわたる分類と種類

溶血性貧血は、その原因によって非常に多くの種類に分類されます。診断と治療方針を決定するためには、まず「どの種類の溶血性貧血なのか」を特定することが最も重要です。分類は、医師が診断を下す際の思考過程に沿っており、まず大きな枠組みから徐々に具体的な病名へと絞り込んでいきます。

A. 先天性か後天性か(Inherited vs. Acquired)

最初の大きな分かれ道は、その原因が生まれつきのものか、後天的に生じたものかという点です。医学的にはそれぞれ内在性(Intrinsic)、外因性(Extrinsic)とも呼ばれます5。

先天性溶血性貧血(Inherited/Intrinsic Hemolytic Anemia)

これは、生まれつき赤血球自体に何らかの遺伝的な異常があるために、赤血球がもろく、早期に破壊されてしまう種類です1。主なものに以下の3つのカテゴリーがあります。

- 赤血球膜の異常(RBC Membrane Disorders): 赤血球の骨格や膜を構成するタンパク質の異常です。代表的な疾患に「遺伝性球状赤血球症」があり、赤血球が柔軟性を失い、脾臓を通過する際に破壊されやすくなります1。

- 赤血球酵素の異常(RBC Enzyme Disorders): 赤血球がエネルギーを産生したり、酸化ストレスから自身を守るために必要な酵素の異常です。「G6PD欠損症」や「ピルビン酸キナーゼ(PK)異常症」などが知られています13。

- ヘモグロビンの異常(Hemoglobinopathies): 酸素を運ぶヘモグロビン自体の構造や産生量の異常です。「サラセミア」や「鎌状赤血球症」などがこれにあたります1。

後天性溶血性貧血(Acquired/Extrinsic Hemolytic Anemia)

こちらは、生まれつきの赤血球は正常であるものの、生後の何らかの外的な要因によって破壊されてしまう種類です1。このカテゴリーには、日本で最も頻度の高い「自己免疫性溶血性貧血」が含まれます。

B. 自己免疫性溶血性貧血(AIHA)の深掘り

自己免疫性溶血性貧血(Autoimmune Hemolytic Anemia, AIHA)は、後天性溶血性貧血の代表格であり、自身の免疫システムが誤って自分の赤血球を「敵」とみなし、自己抗体(じここうたい)と呼ばれるタンパク質を作って攻撃してしまうことで発症します4。日本の溶血性貧血全体の約半数を占めると報告されています19。AIHAは、その自己抗体が最も活発に働く温度によって、さらに重要な分類がなされます。この分類は治療法に直結するため、極めて重要です15。

- 温式自己免疫性溶血性貧血(Warm AIHA – wAIHA): 日本のAIHAの約90%を占める最も一般的な種類です9。自己抗体が体温に近い37°Cで最も活発に働くため、常に溶血が起こりうる状態です。

- 冷式自己免疫性溶血性貧血(Cold AIHA): 自己抗体が体温より低い温度で活発になる種類です。寒冷にさらされることで症状が悪化します。これには主に2つの病型があります。

- 寒冷凝集素症(Cold Agglutinin Disease – CAD): 冷式AIHAの多くを占め、慢性的な溶血を引き起こします。低温下で赤血球同士がくっついてしまう(凝集)のが特徴です。

- 発作性寒冷ヘモグロビン尿症(Paroxysmal Cold Hemoglobinuria – PCH): まれな種類で、かつては梅毒に関連していましたが、現在は小児のウイルス感染後などにみられることがほとんどです。

表1:溶血性貧血の主な種類と特徴

| 大分類 | 中分類 | 具体的な疾患名 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 先天性 | 赤血球膜の異常 | 遺伝性球状赤血球症 | 遺伝的な膜の異常で赤血球が球状になり、脾臓で破壊されやすい。 |

| 赤血球酵素の異常 | G6PD欠損症 | 特定の薬剤や食物で酸化ストレスがかかると急激な溶血を起こす。 | |

| ヘモグロビンの異常 | サラセミア | ヘモグロビンの産生が低下し、赤血球が小さく、もろくなる。 | |

| 後天性 | 自己免疫性 (AIHA) | 温式AIHA (wAIHA) | 体温(37°C)で働く自己抗体(主にIgG)が赤血球を攻撃する。最も多い種類。 |

| 寒冷凝集素症 (CAD) | 低温で働く自己抗体(主にIgM)が赤血球を凝集・破壊する。寒冷曝露で悪化。 | ||

| 発作性寒冷ヘモグロビン尿症 (PCH) | 低温で活性化する特殊な自己抗体により、急激な血管内溶血を起こす。 | ||

| 薬剤起因性免疫性溶血性貧血 | 特定の薬剤が引き金となり、免疫反応で赤血球が破壊される。原因薬剤の中止で改善。 | ||

| 後天性(その他) | 機械的破壊(赤血球破砕症候群) | 人工心臓弁や微小血管の異常などで、赤血球が物理的に断片化される。 | |

原因と危険因子:何が引き金になるのか

後天性溶血性貧血、特に最も一般的な自己免疫性溶血性貧血(AIHA)は、なぜ発症するのでしょうか。その原因は「特発性」と「続発性」に大別されます。

特発性 vs. 続発性(Idiopathic vs. Secondary)

AIHAの約半数の事例では、免疫システムがなぜ自己の赤血球を攻撃し始めるのか、その明確な原因を特定することができません。これを特発性(とくはつせい、Idiopathic)と呼びます1。一方、残りの半数は、何らかの基礎疾患や特定の薬剤が引き金となって発症します。これを続発性(ぞくはつせい、Secondary)と呼びます19。続発性の場合、その原因となっている基礎疾患を治療することが、AIHAの制御に不可欠です。したがって、AIHAと診断された際には、背景に隠れた病気がないかを徹底的に調べることが極めて重要になります。

続発性AIHAの主な基礎疾患

以下のような疾患が、続発性AIHAの引き金となることが知られています。

- 自己免疫疾患(Autoimmune Diseases): 全身性エリテマトーデス(SLE)や関節リウマチなど、他の自己免疫疾患に合併することがあります2。特にSLEでは、クームス試験(後述)が陽性になることは比較的多いですが、実際に臨床的な溶血症状を伴うのはその一部です23。

- リンパ増殖性疾患・がん(Lymphoproliferative Disorders/Cancer): 慢性リンパ性白血病(CLL)や悪性リンパ腫といった血液のがんが、AIHAの原因となることがあります11。

- 感染症(Infections): 特定の感染症が、一時的に免疫系を混乱させ、AIHAを引き起こすことがあります。特に、マイコプラズマ肺炎や伝染性単核球症(EBウイルス感染症)は、冷式AIHA(特に寒冷凝集素症)の典型的な誘因として知られています15。また、マラリアのように原虫が直接赤血球に感染し破壊する事例もあります4。

薬剤起因性免疫性溶血性貧血(Drug-Induced Immune Hemolytic Anemia – DIIHA)

特定の薬剤が原因で免疫性の溶血が起こることもあります5。薬剤が赤血球に結合し、それを異物と認識した免疫系が抗体を作って攻撃する、といった機序が考えられています。原因となりうる薬剤は多岐にわたりますが、代表的なものには特定の抗生物質(ペニシリン系、セフェム系など)5、解熱鎮痛薬(イブプロフェンなど)24、その他、抗不整脈薬や抗がん剤などがあります17。薬剤起因性の溶血性貧血の最も重要な特徴は、原因となっている薬剤の投与を中止すれば、通常は速やかに溶血が改善するという点です26。したがって、原因不明の溶血性貧血では、服用中のすべての薬剤(市販薬やサプリメントを含む)を医師に正確に伝えることが、診断の鍵となります。

体からのサイン:溶血性貧血の症状

溶血性貧血の症状は、大きく二つのカテゴリーに分けられます。一つは、赤血球が不足することによる「貧血共通の症状」、もう一つは、赤血球が破壊されること自体によって生じる「溶血特有の症状」です。これらのサインを正しく認識することは、早期発見と適切な診断につながります。

貧血に共通する症状

これらは、体内の酸素運搬能力が低下することによって生じる症状です。他の種類の貧血でも見られますが、溶血性貧血では急激に現れることがあります。

- 倦怠感・易疲労感(けんたいかん・いひろうかん): 最も一般的な症状で、少し動いただけでもひどく疲れたり、常にだるさを感じたりします1。

- 顔面蒼白(がんめんそうはく): 皮膚や粘膜の血色が悪くなり、青白く見えます1。

- 息切れ・動悸(どうき): 階段の上り下りや坂道など、軽い運動でも息が切れたり、心臓がどきどきしたりします。体が酸素不足を補うために心臓が過剰に働くためです1。

- めまい・立ちくらみ: 特に急に立ち上がった時などに、頭がふらついたり、目の前が暗くなったりします2。

溶血に特有の症状

これらは、赤血球が破壊され、その内容物が血液中に放出されることで引き起こされる、溶血性貧血に特徴的なサインです。これらの症状があれば、医師は溶血性貧血を強く疑います。

- 黄疸(おうだん): 皮膚や白目の部分が黄色く変色します。これは、破壊された赤血球のヘモグロビンが分解されてできる「ビリルビン」という黄色い色素が血液中に増加するために起こります1。

- 褐色尿(かっしょくにょう): 尿が紅茶やコーラのような濃い茶色、あるいは赤褐色になります。血管内で溶血が起こり、ヘモグロビンが直接尿中に漏れ出る場合(ヘモグロビン尿)や、ビリルビンの分解産物(ウロビリノーゲン)が増加する場合に見られます1。

- 脾腫(ひしゅ): 脾臓が腫れて大きくなる状態です。脾臓は異常な赤血球を処理する役割を担っているため、溶血が起こると過剰に働き、結果として腫大します。左の上腹部に張りや違和感として感じられることがあります4。

- 胆石(たんせき): 慢性的に溶血が続くと、ビリルビンを主成分とする胆石ができやすくなります。これが胆嚢炎などを引き起こし、腹痛の原因となることがあります1。

病型別の特徴的な症状

- 寒冷凝集素症(CAD): 上記の症状に加え、寒冷刺激によって手足の指先、耳、鼻先などが紫色になるチアノーゼや、レイノー現象(指先が白くなる)といった末梢循環障害の症状が見られるのが特徴です15。

- 急性・重症発作: 溶血が急激かつ大量に起こると、発熱、悪寒、背部痛や腹痛を伴い、時にはショック状態に陥るなど、非常に重篤な症状が現れることがあります5。

これらの症状、特に「貧血症状」と「黄疸」「褐色尿」が同時に見られる場合は、溶血性貧血の可能性を考え、速やかに医療機関を受診することが重要です。

診断への道のり:検査と確定診断

溶血性貧血の診断は、いくつかの検査結果を論理的に組み合わせて行われます。まず「本当に溶血が起きているか」を確認し、次に「なぜ溶血が起きているのか」という原因を突き止め、最後に公式な診断基準に照らし合わせて確定診断に至ります。

Step 1: 溶血の証拠を探す

最初の段階は、赤血球が早期に破壊されている客観的な証拠を血液検査で掴むことです。

- 全血球計算(CBC): ヘモグロビン(Hb)の低下を確認し、貧血の程度を評価します2。

- 網赤血球数(Reticulocyte Count): 網赤血球は骨髄から放出されたばかりの若い赤血球で、この数値が高いことは、骨髄が赤血球の損失を補うために生産を活発化させていることを意味し、溶血の強力な証拠となります1。

- 溶血を反映するマーカー:

Step 2: 原因の手がかりを探す

溶血の存在が確認されたら、次はその原因を探ります。

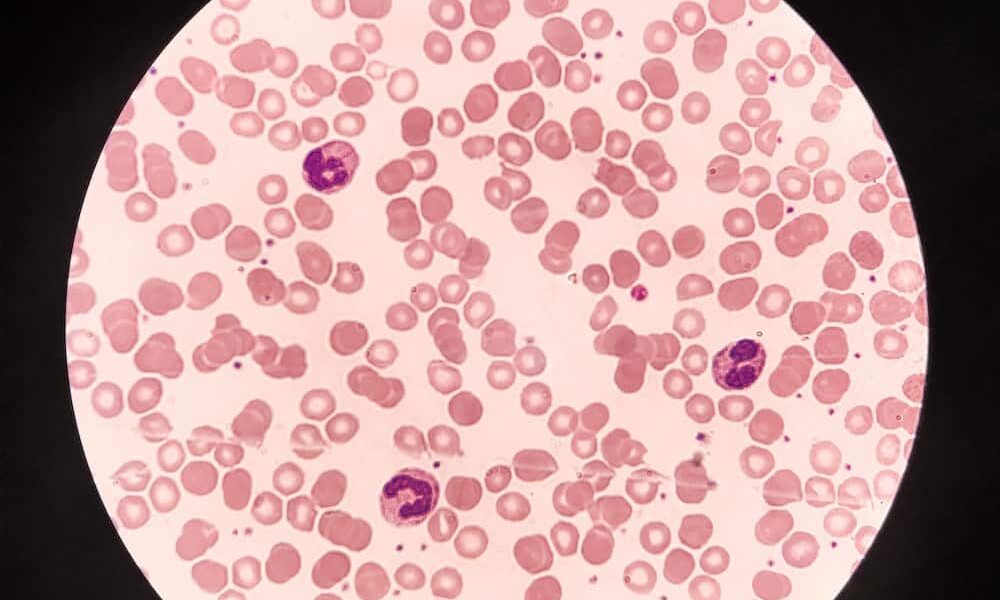

- 末梢血塗抹標本(Peripheral Blood Smear): 血液を顕微鏡で観察し、赤血球の形態を詳細に調べます。例えば、小さく真ん丸な「球状赤血球」は遺伝性球状赤血球症やAIHAで、ヘルメットのような「破砕赤血球」は機械的な破壊を示唆します5。

- 直接抗グロブリン試験(DAT)/ 直接クームス試験: この検査は診断における最重要の分岐点です。患者さんの赤血球の表面に自己抗体などが結合しているかを直接調べる検査で17、陽性であれば自己免疫性溶血性貧血(AIHA)などを強く示唆します。

Step 3: 日本の公式な診断基準

日本では、厚生労働省の特発性造血障害に関する調査研究班が作成した「自己免疫性溶血性貧血診療の参照ガイド」に基づき、より厳密な診断が行われます19。このガイドラインでは、臨床所見に加え、Step 1で挙げた検査項目(ヘモグロビン低下、網赤血球増加、間接ビリルビン上昇、ハプトグロビン低下など)のうち一定数以上を満たし、かつ確定診断には直接クームス試験が陽性であることが必須条件とされています19。

表2:溶血性貧血の診断に用いられる主要な検査

| 検査項目 | 溶血性貧血での典型的な結果 | 結果が意味すること |

|---|---|---|

| 網赤血球数 | 増加 | 骨髄が赤血球を補おうと活発に働いている証拠。 |

| LDH(乳酸脱水素酵素) | 増加 | 赤血球が破壊され、中の酵素が血液中に漏れ出している。 |

| ハプトグロビン | 低下 | 破壊された赤血球由来のヘモグロビンを処理するために消費されている。 |

| 間接ビリルビン | 増加 | 赤血球の破壊が亢進し、分解産物が増加している(黄疸の原因)。 |

| 直接クームス試験 | 陽性(AIHAの場合) | 血液中の抗体が赤血球に結合していることを示す(免疫が原因である証拠)。 |

包括的治療戦略:病型に応じた最適なアプローチ

溶血性貧血の治療は、その原因と病型によって大きく異なります。特に、最も頻度の高い自己免疫性溶血性貧血(AIHA)では、「温式」か「冷式」かによって治療戦略が根本的に変わるため、正確な診断が治療の第一歩となります5。

A. 温式自己免疫性溶血性貧血(wAIHA)の治療

治療の目標は、免疫系による赤血球の破壊を止め、ヘモグロビン値を正常化させ、貧血症状を改善することです。治療は段階的に進められます。

第一選択治療:副腎皮質ステロイド

wAIHAと診断された場合、最初に行われる標準治療はプレドニゾロンなどの副腎皮質ステロイド薬の内服です20。ステロイドは免疫システム全体の働きを強力に抑制し、自己抗体の産生を抑え、赤血球の破壊を食い止めます。通常、治療開始時は比較的大量から開始し、効果が見られたら数ヶ月以上かけて非常にゆっくりと減量していきます22。自己判断での中断は病状の再燃の危険があるため、医師の指示に厳密に従うことが重要です。この治療により、患者さんの70~85%で良好な反応が期待できます20。

第二選択治療:ステロイドが効かない・減らせない場合

ステロイドの効果が不十分な場合や、副作用のために減量が困難な場合には、次の治療法を検討します。これは患者さんと医師が、それぞれの治療法の利点と欠点をよく話し合って決定する重要な局面です。

- リツキシマブ: 自己抗体を産生するBリンパ球を標的とするモノクローナル抗体製剤です。Bリンパ球を選択的に除去することで自己抗体の産生を根本から抑えます。約80~90%という高い奏効率が報告されており、近年、第二選択治療の標準的な選択肢として位置づけられています20。

- 脾臓摘出術(脾摘): 脾臓を外科的に切除する手術です。脾臓は、抗体が結合した赤血球が破壊される主要な場所であるため、脾摘には高い治療効果が期待できます5。約3分の2の患者さんで効果が見られ、一部では長期的な寛解が得られることもあります20。ただし、手術の危険性に加え、脾摘後は特定の細菌に対する抵抗力が生涯にわたって低下するため、ワクチン接種が必須となります31。

難治例・再発例への治療

上記の治療でも制御が難しい場合には、アザチオプリンやシクロスポリンといった他の免疫抑制薬が使用されることがあります19。

表3:温式自己免疫性溶血性貧血(wAIHA)の段階的治療法

| 治療段階 | 主な治療法 | 期待される効果(奏効率など) | 主な副作用・注意点 |

|---|---|---|---|

| 第一選択 | 副腎皮質ステロイド | 約70~85%で効果あり20 | 感染症、糖尿病、骨粗鬆症など。自己判断での中断は厳禁。 |

| 第二選択 | リツキシマブ | 奏効率 約80~90%20 | 投与時反応、感染症リスク(B型肝炎ウイルスの再活性化など)。 |

| 脾臓摘出術 | 約60~70%で効果あり20 | 手術リスク、生涯にわたる重症感染症のリスク(ワクチン接種が必須)。 | |

| 難治・再発例 | その他の免疫抑制薬 | 症例により異なる | 骨髄抑制、感染症など、薬剤に応じた副作用管理が必要。 |

B. 寒冷凝集素症(CAD)の治療

CADの治療は、wAIHAとは全く異なるアプローチが必要です。wAIHAに有効な治療法がCADには効かないことが多いため、この区別は極めて重要です。

- 保温: 最も基本的かつ重要な対策は、体を冷やさないことです。寒い季節には暖かい服装を心がけることが、溶血を防ぐ上で非常に効果的です17。

- 薬物療法:

C. 支持療法(すべての病型に共通)

- 輸血: 貧血が高度で生命に危険が及ぶような場合には、赤血球輸血が行われます。これは症状を一時的に改善させるための対症療法です17。ただし、AIHAでは自己抗体の影響で適合する血液を見つけるのが難しい場合があり、慎重に行われます19。

- 葉酸: 骨髄が赤血球を増産する際には、ビタミンB群の一種である葉酸が大量に消費されます。そのため、葉酸の補充が推奨されることがあります5。

表4:温式AIHAと寒冷凝集素症(CAD)の比較

| 項目 | 温式AIHA (wAIHA) | 寒冷凝集素症 (CAD) |

|---|---|---|

| 原因となる自己抗体 | 温式抗体(主にIgG)、37°Cで活性 | 冷式抗体(主にIgM)、低温で活性 |

| 主な症状 | 一般的な貧血・溶血症状(黄疸など) | 貧血症状に加え、寒冷曝露による循環障害(チアノーゼ、レイノー現象など) |

| 第一選択治療 | 副腎皮質ステロイド | 保温。薬物治療が必要な場合はリツキシマブ。 |

| 効果の低い治療法 | (特になし) | 副腎皮質ステロイド、脾臓摘出術 |

日本で溶血性貧血と共に生きる

溶血性貧血、特にAIHAと診断された場合、治療と並行して日常生活での管理や、日本の公的な医療制度を上手に活用することが、病気と長く付き合っていく上で非常に重要になります。

日常生活の管理

- 感染予防: ステロイドや免疫抑制薬による治療中、あるいは脾臓を摘出した後は、免疫力が低下し感染症にかかりやすくなります。手洗いやうがいを徹底し、人混みを避ける、インフルエンザや肺炎球菌のワクチンを接種するなど、日頃からの感染対策が重要です2。

- 食事に関する注意: 溶血性貧血そのものを治す特別な食事療法は、確立されていません23。骨髄が活発に働くために必要なタンパク質やビタミンを含む、バランスの取れた食事を心がけることが基本です。前述の通り、葉酸の補充が有効な場合があります5。

- 寒冷凝集素症(CAD)の患者さんへ: CADの患者さんにとっては、寒冷を避けることが最も重要な自己管理です17。冬場の外出時には、手袋、マフラー、帽子などで完全に防寒し、冷たい飲み物や食べ物も避けることが望ましいです。

日本の医療制度の活用:指定難病医療費助成制度

自己免疫性溶血性貧血(AIHA)は、日本では指定難病(指定難病61)に定められています9。これは、治療が長期にわたり医療費負担が大きくなる可能性があることから、国が医療費の一部を助成する制度です。この助成を受けるためには、病状が一定の重症度基準を満たしている必要があります。AIHAの重症度は、治療の必要性とヘモグロビン値に基づいて分類され19、原則としてStage 3(やや重症)以上と判定された場合に医療費助成の対象となります19。この制度を活用することで、経済的な負担を大幅に軽減しながら、必要な治療を継続することが可能になります。申請手続きや制度の詳細については、お住まいの地域の保健所や、難病情報センターのウェブサイトなどで確認することができます15。

専門医の見つけ方

溶血性貧血はまれな疾患であり、その診断と治療には高度な専門知識が求められます。そのため、血液内科の専門医(血液専門医)による診療を受けることが強く推奨されます42。専門医を見つけるには、まずかかりつけ医に相談し、地域の基幹病院や大学病院の血液内科を紹介してもらうのが一般的です。また、日本血液学会のウェブサイトでは、認定された専門医や研修施設の一覧を公開しており、専門的な医療機関を探す際の参考になります43。

よくある質問

溶血性貧血は遺伝しますか?

治療は一生続くのでしょうか?

一概には言えません。病気の種類や重症度、治療への反応は個人差が大きいためです。例えば温式AIHAでは、ステロイド治療などで寛解(症状が落ち着いた状態)に入り、長期間再発しない方もいます20。一方で、薬を減らすと再発してしまい、長期的な管理が必要になる方や、第二、第三の治療が必要になる方もいます。担当の血液専門医と相談しながら、個々の状況に合った治療計画を立てることが重要です。

食事で気をつけることはありますか?

結論

溶血性貧血は、赤血球が早期に破壊されることで生じる多様な疾患群です。その原因は遺伝的なものから自己免疫によるものまで多岐にわたりますが、本稿で解説してきたように、いくつかの共通した重要な点があります。第一に、正確な病型診断が治療のすべてを決定するということです。「溶血性貧血」という診断だけでは不十分であり、それが先天性か後天性か、免疫性か非免疫性か、そして温式か冷式か、といった詳細な分類を突き詰めることが、最適な治療法を選択する上で不可欠です。第二に、治療法は大きく進歩しており、多くの患者さんで病状の制御が可能であるということです。特にAIHAに対しては、ステロイド、リツキシマブ、脾臓摘出術といった段階的な治療戦略が確立されています。第三に、患者さん自身が病気を理解し、治療の協力者となることが重要です。そして最後に、日本においては、指定難病医療費助成制度という強力な社会的支援が存在することを知っておくべきです。今後の展望として、特にAIHAの分野では、より副作用が少なく、特異的に病態を標的とする新しい治療薬の研究開発が世界中で進められています。将来的には治療の選択肢がさらに広がり、患者さん一人ひとりに合わせた、より個別化された医療が実現することが期待されます48。この分野は常に進歩しており、未来はより明るいものとなりつつあります。

参考文献

- 溶血性貧血について | メディカルノート. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://medicalnote.jp/diseases/%E6%BA%B6%E8%A1%80%E6%80%A7%E8%B2%A7%E8%A1%80

- Johns Hopkins Medicine. Hemolytic Anemia. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/hemolytic-anemia

- 臺灣醫界. www.doctor.org.tw. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.doctor.org.tw/periodical_detail.php?id=103

- Cleveland Clinic. Hemolytic Anemia: Symptoms, Treatment & Causes. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22479-hemolytic-anemia

- Merck Manual Professional Version. Overview of Hemolytic Anemia. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/anemias-caused-by-hemolysis/overview-of-hemolytic-anemia

- MedlinePlus. Anemia. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://medlineplus.gov/anemia.html

- Boston Children’s Hospital. Hemolytic Anemia. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.childrenshospital.org/conditions/hemolytic-anemia

- National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), NIH. Anemia – Hemolytic Anemia. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health/anemia/hemolytic-anemia

- 自己免疫性溶血性貧血|疾患情報【おうち病院】. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://clila.anamne.com/column/autoimmune_hemolytic_anemia

- Mayo Clinic. Anemia – Symptoms and causes. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anemia/symptoms-causes/syc-20351360

- Mayo Clinic. Aplastic anemia – Symptoms & causes. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aplastic-anemia/symptoms-causes/syc-20355015

- Johns Hopkins ILC. Hemolytic Anemia (HA). [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: http://legacy.hopkinsilc.org/modules/525/printer525.pdf

- Phillips J, Henderson AC. Hemolytic Anemia. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558904/

- 看護roo!. 溶血性貧血 | 看護師の用語辞典. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.kango-roo.com/word/12014

- 障害者総合支援法対象疾病(難病). 7及び8に掲げるもののほか、自己免疫性溶血性貧血(AIHAを含む…. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.shouman.jp/disease/details/09_06_009/

- Johns Hopkins Health Library. Hemolytic Anemia in Children. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://johnshopkinshealthcare.staywellsolutionsonline.com/Library/NutritionalSupplements/All/90,P02321

- Cleveland Clinic. Autoimmune Hemolytic Anemia: Treatment, Symptoms & Types. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22349-autoimmune-hemolytic-anemia

- Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD). Autoimmune hemolytic anemia. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/5870/autoimmune-hemolytic-anemia

- 厚生労働省 科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業「特発性造血障害に関する調査研究」班. 自己免疫性溶血性貧血診療の参照ガイド 令和元年改訂版. [インターネット]. 2020. [2025年6月23日引用]. Available from: https://zoketsushogaihan.umin.jp/file/2020/09.pdf

- Barros MM, Blajchman MA, Bordin JO. Warm autoimmune hemolytic anemia: recent progress in understanding the immunopathogenesis and treatment. Transfus Med Rev. 2010 Oct;24(4):329-45. [誤訳] 記事の該当部分へのリンクが切れている可能性があります。この記事はPMCで閲覧可能です: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4181250/

- 厚生労働省. 061 自己免疫性溶血性貧血. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000089910.pdf

- Zanella A, Barcellini W. Treatment of autoimmune hemolytic anemias. Haematologica. 2014 Oct;99(10):1547-54. Available from: https://haematologica.org/article/view/7163

- 厚生労働省 科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業「特発性造血障害に関する調査研究」班. 自己免疫性溶血性貧血診療の参照ガイド 令和4年度改訂版. [インターネット]. 2022. [2025年6月23日引用]. Available from: https://zoketsushogaihan.umin.jp/file/2022/AIHA_final20230801.pdf

- Healthline. Hemolytic Anemia: Causes, Symptoms, and Diagnosis. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.healthline.com/health/hemolytic-anemia

- American Academy of Family Physicians. Hemolytic Anemia: Evaluation and Differential Diagnosis. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0915/p354.html

- 厚生労働省. 資料2-4 (案) 重篤副作用疾患別対応マニュアル. [インターネット]. 2007. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0322-10e.pdf

- 厚生労働省 科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業「特発性造血障害に関する調査研究」班. 自己免疫性溶血性貧血 診療の参照ガイド(平成26年度改訂版). [インターネット]. 2014. [2025年6月23日引用]. Available from: https://zoketsushogaihan.com/2011/file/guideline_H26/AIHA.pdf

- Hill QA, Stamps R, Massey E, et al. The diagnosis and management of primary autoimmune haemolytic anaemia. Br J Haematol. 2017 Feb;176(3):395-411. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6246027/

- 今日の臨床サポート. 溶血性貧血 | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=347

- 難病情報センター. 自己免疫性溶血性貧血(AIHA)(指定難病61). [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.nanbyou.or.jp/entry/269

- Barcellini W. How I treat warm autoimmune hemolytic anemia. Blood. 2021 Mar 11;137(10):1283-1294. Available from: https://ashpublications.org/blood/article/137/10/1283/475030/How-I-treat-warm-autoimmune-hemolytic-anemia

- Jäger U, Barcellini W, Broome CM, et al. The choice of new treatments in autoimmune hemolytic anemia: how to pick from the basket?. Front Immunol. 2023;14:1180509. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2023.1180509/full

- 難病情報センター. 自己免疫性溶血性貧血(AIHA)(指定難病61). [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.nanbyou.or.jp/entry/114

- Jäger U, Barcellini W, Broome CM, et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: Recommendations from the First International Consensus Meeting. Blood Rev. 2020 May;41:100648. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31839434/

- 日本血液学会. 血液専門医研修カリキュラム. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: http://www.jshem.or.jp/uploads/files/senmoni-juken/curriculum-kaiteiA%20.pdf

- 日本臨床血液学会. 第24回 (昭57) 日本臨床血液学会総会. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: http://www.jshem.or.jp/modules/meeting/index.php?content_id=63

- 日本臨床検査医学会. 36.貧 血. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.jslm.org/books/guideline/36.pdf

- 岡山医療センター. 高齢者の貧血. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://okayama.hosp.go.jp/cancer/application/files/4515/0796/1778/1.pdf

- 国立がん研究センター. 『貧血がある方のお食事』. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/nutrition_management/info/seminar/recipe/recipe026.pdf

- ナース専科. 自己免疫性溶血性貧血(AIHA)の重症度分類. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://knowledge.nurse-senka.jp/500764

- かながわ難病相談・支援センター. 自己免疫性溶血性貧血. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://www.kanagawa-nanbyo.com/dgn_hd/61/

- 国立病院機構 災害医療センター. 血液内科|診療科一覧. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://saigai.hosp.go.jp/treatment/department/index.html

- 日本血液学会. 日本血液学会認定血液専門医. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: http://www.jshem.or.jp/modules/senmoni/ [リンク切れの可能性あり]

- 藤田医科大学病院. 医師紹介(血液・細胞療法科). [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://hospital.fujita-hu.ac.jp/department/hematology-staff.html

- JCHO可児とうのう病院. 血液内科. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://kani.jcho.go.jp/medicalsubjects/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%86%85%E7%A7%91/

- 日本血液学会. 専門医を検索する. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: http://www.jshem.or.jp/modules/senmoni/

- 日本血液学会関東甲信越地方会. 優秀演題・奨励賞. [インターネット]. [2025年6月23日引用]. Available from: https://jsh-kantokoshinetsu.jp/excellent/

- Johnson & Johnson. IMAAVYTM (nipocalimab-aahu) showed greater sustained disease control versus approved FcRn blockers for generalized myasthenia gravis (gMG) at multiple timepoints over 24 weeks in newly published indirect treatment comparison (ITC). [Internet]. 2025 Jun 22 [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/imaavytm-nipocalimab-aahu-showed-greater-sustained-disease-control-versus-approved-fcrn-blockers-for-generalized-myasthenia-gravis-gmg-at-multiple-timepoints-over-24-weeks-in-newly-published-indirect-treatment-comparison-itc

- PR Newswire. IMAAVY™ (nipocalimab-aahu) showed greater sustained disease control versus approved FcRn blockers for generalized myasthenia gravis (gMG) at multiple timepoints over 24 weeks in newly published indirect treatment comparison (ITC). [Internet]. 2025 Jun 22 [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.prnewswire.com/news-releases/imaavy-nipocalimab-aahu-showed-greater-sustained-disease-control-versus-approved-fcrn-blockers-for-generalized-myasthenia-gravis-gmg-at-multiple-timepoints-over-24-weeks-in-newly-published-indirect-treatment-comparison-itc-302487317.html