角膜は、眼球の最も前面にある透明な組織で、「目の窓」とも呼ばれます。光を正確に屈折させて網膜に届けるという、カメラのレンズのような極めて重要な役割を担っています7。しかし、病気や外傷によってこの「窓」が濁ったり変形したりすると、光がうまく網膜に届かなくなり、視界がかすんだり、ものが歪んで見えたりします4。

このような視力障害は、多くの場合、眼鏡やコンタクトレンズでは十分に矯正することができません。角膜移植は、機能しなくなった自身の角膜を、亡くなった方から提供された健康で透明な角膜(ドナー角膜)と交換する手術です。これにより、視機能の根本的な回復が期待できる、現代医療における重要な治療選択肢の一つです8。

この記事では、角膜移植を検討されている患者さんやそのご家族が抱えるであろう、あらゆる疑問や不安に答えることを目指します。最新の科学的根拠(エビデンス)に基づき、角膜移植がどのような病気に適応となるのか、どのような手術方法があるのか、リスクや費用はどのくらいか、そして手術後の生活はどうなるのかといった点について、網羅的かつ分かりやすく解説します。本記事が、皆様にとって信頼できる情報源となり、医師とのコミュニケーションを深め、ご自身にとって最善の治療選択へ向けた一歩を踏み出すための「羅針盤」となることを願っています。

この記事の科学的根拠

本記事は、提供された研究レポートで明示的に引用されている、最高品質の医学的エビデンスにのみ基づいています。以下に、参照された実際の情報源の一部とその医学的指針への直接的な関連性を示します。

- 日本角膜学会 全国調査: 本記事における「日本の角膜移植の最多原因疾患(水疱性角膜症 39.3%)」や「主要な術式の割合」に関する記述は、同学会が支援した2017-2019年の全国調査(Shimazaki J, et al.)に基づいています2。

- ドイツの大規模コホート研究(Schmidt V, et al.): 「10年後の移植片生着率は、PKP(92%)がDMEK(75%)やDSAEK(73%)より高い」といった、術式間の長期成績に関する詳細な比較分析は、この研究で報告されたデータに基づいています3。

- 米国眼科学会(AAO): 「拒絶反応の主な兆候(RSVP)」や術前後のケアに関する患者向けガイダンスは、世界的な基準を提供する同学会の指針を参考にしています4。

- 日本アイバンク協会: 日本国内の「深刻なドナー不足」や「待機患者数」に関する統計データは、同協会の公式報告に基づいています56。

医学的監修:

西田 幸二 教授(大阪大学大学院医学系研究科 眼科学教室 / 日本角膜移植学会 理事長)1

要点まとめ

- 角膜移植の最大の原因疾患は、白内障手術後などに起こる「水疱性角膜症」で、全体の約4割を占めます2。

- 術式には、長期的な耐久性に優れる可能性がある伝統的な「全層角膜移植(PKP)」と、視力回復が速い「角膜内皮移植(DMEK/DSAEK)」があり、両者にはトレードオフが存在します3。

- 日本は深刻なドナー不足に直面しており、移植の約半数は海外からの輸入角膜に依存しています。これが高額な自費(角膜輸送費)が発生する理由です59。

- 術後の「拒絶反応」は最も重要な合併症です。「充血・光線過敏・視力低下・痛み(RSVP)」の兆候があれば、直ちに受診が必要です4。

- ドナー不足解消の切り札として、日本発の「培養角膜内皮細胞注入療法」という再生医療に大きな期待が寄せられています10。

角膜移植による視力回復と術後ケア

角膜の混濁や変形によって視界が奪われることは、日常生活に大きな支障をきたし、「もう一度はっきりと物を見たい」という切実な願いを生むものです。手術への不安や、ドナー不足という現状に直面し、どうすればよいか迷われている方も多いのではないでしょうか。

角膜移植は、光を失った「目の窓」を透明なものに取り換える、視機能回復のための希望ある治療法です。まずは眼の病気 完全ガイドで眼球全体の構造や基本的な働きを理解しておくと、なぜ移植が必要なのか、そのメカニズムがより深く納得できるはずです。

日本において角膜移植が必要となる原因の第1位は「水疱性角膜症」です。これは、加齢や過去に受けた白内障手術と眼内レンズの挿入などがきっかけで、角膜の透明性を保つ細胞が減ってしまうことが主な要因となっています。

また、感染症や外傷によって引き起こされる角膜炎の重症化により、角膜に消えない白い濁り(瘢痕)が残ってしまった場合も、移植によって透明性を取り戻す有力な選択肢となります。

手術を検討する上で知っておくべきことは、術後の見え方の変化です。特に角膜全体を移植する全層移植の場合、術後に角膜の形状が変化し、強い乱視の症状が出ることがあるため、眼鏡やコンタクトレンズによる調整が必要になるケースが多いです。

術後の生活では、移植した角膜を長持ちさせるためのケアが重要になります。涙の分泌が不安定になりやすいため、ドライアイ(乾き目)の管理をしっかり行い、目の表面を常に潤った状態に保つことが、拒絶反応や感染のリスクを減らすことにつながります。

角膜移植は、失明の危機から視力を救うための最終手段にして最大の希望です。リスクや術後の生活の変化もしっかりと理解した上で、主治医と二人三脚で治療に取り組んでいきましょう。

日本における角膜移植の現状:知っておくべき社会的背景

角膜移植を理解する上で、日本の医療が置かれている特有の状況を知ることは非常に重要です。

深刻なドナー不足と海外からの輸入

日本アイバンク協会の報告によると、日本国内では年間約2,800件の角膜移植が行われていますが、そのうち国内のドナーから提供された角膜によるものは約半数の1,400件に留まっています56。一方で、移植を待つ待機患者は常に約2,000人存在しており5、国内の提供だけでは需要に全く追いついていないのが現状です。この深刻なドナー不足は、1997年の臓器移植法制定以降、献眼登録者数が減少したことや、国民の臓器提供に対する意識、医療現場の体制など、様々な社会的要因が背景にあると指摘されています11。このギャップを埋めるため、現在の日本の角膜移植医療は、米国などの海外アイバンクから輸入される角膜に大きく依存せざるを得ない状況にあります12。これが、後述する高額な「角膜輸送費」が発生する主な理由です。

高齢化が押し上げる移植需要

日本の角膜移植で最も多い原因疾患は「水疱性角膜症」であり、全体の約4割(39.3%)を占めています2。そして、この水疱性角膜症を引き起こす最大の原因が「白内障手術後」です13。日本は世界でも類を見ない超高齢社会であり、加齢に伴い白内障を患う人は増加の一途をたどっています。その結果、白内障手術の件数も年々増加しており、それに伴って術後合併症として水疱性角膜症を発症する患者さんも増えるという構造があります14。この「高齢化 → 白内障手術の増加 → 水疱性角膜症の増加」という連鎖が、日本の角膜移植需要を押し上げる大きな要因となっています。増え続ける需要と、国内のドナー不足という供給のアンバランスが、日本の角膜移植医療が直面する大きな課題なのです。

あなたは対象?角膜移植が適応となる主な病気

角膜移植は、角膜の混濁や変形によって、眼鏡やコンタクトレンズでは矯正できない著しい視力低下があり、移植によって視機能の改善が期待できる場合に適応となります15。日本角膜学会が支援した2017年から2019年にかけての全国調査によると、日本における角膜移植の主な原因疾患は以下の通りです2。

- 水疱性角膜症 (Bullous Keratopathy): 39.3%

- 再移植 (Graft Failure): 27.7%

- 角膜白斑・瘢痕 (Corneal Opacity/Scar): 6.6%

- 円錐角膜などの角膜拡張症 (Keratoconus/Ectasia): 5.8%

ここでは、特に代表的な疾患について詳しく解説します。

水疱性角膜症(すいほうせいかくまくしょう)

角膜の一番内側には、角膜の水分量を調整し透明性を保つ「角膜内皮細胞」という層があります。この細胞が、加齢、病気、あるいは手術の侵襲などによって減少し、一定の限界(約500個/mm²以下)を下回ると、角膜内に水が溜まってむくみ(浮腫)、白く濁ってしまいます16。これが水疱性角膜症です。一度失われた内皮細胞は再生しないため17、根本的な治療には角膜移植が必要となります。代表的な原因として、遺伝性の「フックス角膜内皮ジストロフィー」や、前述の「白内障・緑内障手術後」などが挙げられます17。

円錐角膜(えんすいかくまく)

主に思春期に発症し、角膜の中心部が徐々に薄くなり、前方へ円錐状に突出してくる進行性の病気です18。角膜の形状が不規則になるため、強い不正乱視が生じ、視力が著しく低下します。進行するとハードコンタクトレンズでも矯正が困難になり、角膜移植の適応となります。

角膜白斑・瘢痕(かくまくはくはん・はんこん)

ヘルペスウイルスなどの感染症19や、目に物をぶつけるなどの外傷によって角膜に傷がつき、治癒した後も白い濁り(瘢痕)として残った状態です20。この濁りが瞳孔にかかると、視力に大きな影響を与えます。

角膜移植の術式:どの手術が最適か?【最新エビデンスに基づく徹底比較】

かつて角膜移植といえば、角膜全体を交換する「全層角膜移植(PKP)」が主流でした。しかし近年では、技術の進歩により、角膜の悪い部分だけを交換する「パーツ移植(層状角膜移植)」が世界のスタンダードになりつつあります21。これにより、患者さんへの負担が少なく、より良い視機能が期待できるようになりました。日本角膜学会の全国調査でも、角膜内皮を交換するDSAEKが41.3%と最も多く行われています2。ここでは、代表的な術式を比較解説します。

全層角膜移植 (PKP – Penetrating Keratoplasty)

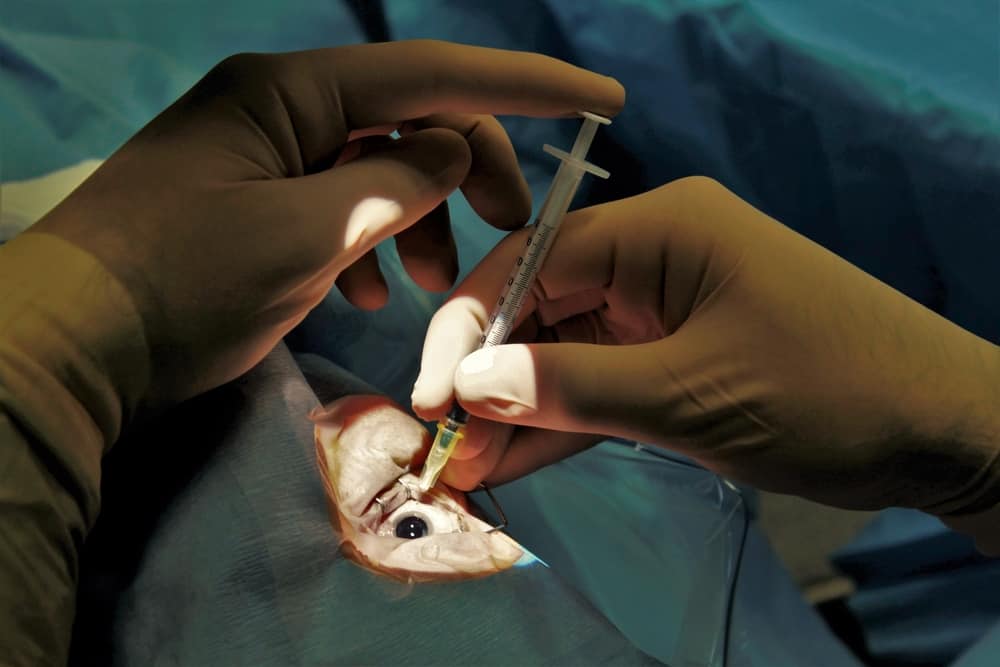

角膜の上皮から内皮まで、すべての層を円形にくり抜き、同じ大きさのドナー角膜と交換して縫合する、最も伝統的な術式です4。角膜全体に混濁や強い変形がある場合や、他の術式が困難な複雑な症例が良い適応となります22。

角膜内皮移植 (EK – Endothelial Keratoplasty)

水疱性角膜症のように、角膜内皮細胞の機能不全が原因の場合に行われる術式です。患者さん自身の角膜の大部分は残し、機能不全に陥った内皮細胞とその支持膜(デスメ膜)だけを、健康なドナー組織と交換します。

- DSAEK (Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty): デスメ膜と内皮細胞に、ごく薄い角膜実質を付けた組織片を移植します。比較的扱いやすく、現在日本で最も広く行われている術式です23。

- DMEK (Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty): デスメ膜と内皮細胞のみからなる、厚さわずか0.01mm程度の極めて薄い膜を移植します。より自然な状態に近いため、術後の視機能が非常に良好とされますが、手技が非常に繊細で高度な技術を要します24。

深層層状角膜移植 (DALK – Deep Anterior Lamellar Keratoplasty)

円錐角膜や角膜白斑など、角膜内皮は正常で、前方の実質層に問題がある場合に行われます。患者さん自身の健康な内皮細胞を残したまま、病変のある実質層のみを交換します。内皮を残せるため、内皮型の拒絶反応が起こらないのが最大のメリットです17。

術式の比較と選択:速さか、寿命か?

各術式には一長一短があり、どの手術が最適かは、患者さんの病状、年齢、ライフスタイルによって異なります。下の表は、最新の研究データに基づき、各術式の特徴を比較したものです。

| 項目 | 全層角膜移植 (PKP) | 角膜内皮移植 (DMEK) | 角膜内皮移植 (DSAEK) | 深層層状角膜移植 (DALK) |

|---|---|---|---|---|

| 主な適応 | 角膜全体の混濁・変形 | 水疱性角膜症 | 水疱性角膜症 | 円錐角膜、角膜実質混濁 |

| 視力回復速度 | 遅い(1年以上) | 最も速い(約2ヶ月) | 速い(約6ヶ月) | 中程度 |

| 術後乱視 | 強い傾向 | 少ない25 | 少ない25 | 中程度 |

| 10年後生着率3 | 92% | 75% | 73% | データ限定的(高い) |

| 10年後拒絶反応率3 | 13% | 10% | 19% | 内皮拒絶なし |

| メリット | あらゆる症例に対応可能、長期生着率が最も高い。 | 視力回復が最も速く、質も高い26。拒絶反応率が最も低い。 | 広く普及しており手技が安定。 | 内皮拒絶のリスクがない。 |

| デメリット | 視力回復が遅い。術後乱視が強い。拒絶反応のリスク。 | 手技が非常に難しい。合併症リスクが高い可能性26。長期生着率がPKPより低い可能性。 | DMEKより視力回復の質で劣る可能性。長期生着率がPKPより低い可能性。 | 手技が難しい。内皮と実質の界面に混濁が残る可能性。 |

注目すべきは、2025年に報告された大規模な長期追跡研究の結果です3。この研究では、視力回復の速さではDMEKやDSAEKが優れている一方で、10年という長期で見た場合の移植片の生着率は、伝統的なPKPが最も高いという結果が示されました。これは、EK後の内皮細胞がPKP後よりも速いスピードで減少していく可能性を示唆しています。この「早期の視機能 vs 長期的な耐久性」というトレードオフは、術式選択における非常に重要な視点です。例えば、活動期間が長い若年層の患者さんにとっては、視力回復に時間がかかっても、より長持ちする可能性のあるPKPが合理的な選択となるかもしれません。一方で、早期のQOL改善を優先したい高齢の患者さんには、EKが適していると考えられます。ご自身の状況に合わせて、これらのメリット・デメリットを主治医とよく相談することが不可欠です。

手術の実際:準備から術後の生活まで

角膜移植を成功させるためには、手術そのものだけでなく、手術前後の適切な管理が極めて重要です。

手術前の準備

手術日が決まると、安全に手術を行うためにいくつかの準備をします。

- 詳細な眼科検査: 目の状態を詳細に調べ、手術計画を立てます27。

- 眼のサイズの測定: あなたの目に合ったサイズのドナー角膜を選ぶために、角膜の大きさやカーブを測定します27。

- 全身状態の確認と内服薬の調整: 全身の健康状態をチェックし、血液をサラサラにする薬など、手術に影響する可能性のある薬を服用している場合は、一時的に調整することがあります27。

手術当日と入院中の流れ

手術は通常、局所麻酔または全身麻酔で行われ、痛みを感じることはありません。手術後は、目を保護するための透明な眼帯(アイシールド)を装着します。麻酔が切れると痛みを感じることがありますが、痛み止めの薬でコントロールできます28。入院期間は術式や経過によって異なりますが、数日から2週間程度が一般的です29。

術後の生活と注意点【チェックリスト】

退院後の自己管理が、移植した角膜を長持ちさせる鍵となります29。

- [✓] 目の保護を徹底する: 日中はメガネや保護ゴーグルを着用し、目をぶつけたり、こすったりしないように注意します。就寝中も、無意識に目をこすらないよう、必ず保護眼帯を装着してください29。移植後数ヶ月は傷口が非常に弱く、軽い衝撃で開いてしまう可能性があります。

- [✓] 点眼薬を指示通りに使う: 感染予防の抗菌薬と、拒絶反応を抑えるステロイドの点眼薬が処方されます。自己判断で中断せず、医師の指示通りに必ず点眼を続けてください30。これが最も重要なケアです。

- [✓] 決められた姿勢を保つ(特に内皮移植後): DMEKやDSAEKの手術後は、移植片を定着させるために、術後数日間、仰向けの姿勢を保つよう指示されることがあります29。

- [✓] 日常生活での注意:

視力の回復過程

術後すぐによく見えるようになるわけではありません。視力が安定するまでには、術式にもよりますが数ヶ月から1年以上かかり、その間は日によって見え方が変動することもあります3132。最終的に安定した後、乱視を矯正するための眼鏡やコンタクトレンズが必要になることがほとんどです。

リスクと合併症:知っておくべきこと

角膜移植は成功率の高い手術ですが、他の手術と同様にリスクや合併症の可能性があります。早期発見・早期治療が何よりも重要です。

拒絶反応 (Graft Rejection)

角膜移植における最も重要な合併症です。これは、体の免疫システムが移植されたドナー角膜を「異物」と認識し、攻撃してしまう反応です33。

- 発生率と時期: 術後数ヶ月から起こることが多いですが、数年、数十年経ってからでも起こる可能性があります。術式によっても発生率は異なり、10年間の追跡調査では、DMEKが10%と最も低く、DSAEKが19%と最も高いという報告があります3。

- 重要な4つのサイン (RSVP): 拒絶反応の兆候として、米国眼科学会(AAO)が推奨する以下の4つの症状を覚えておくことが極めて重要です4。

- Redness (目の充血)

- Sensitivity to light (光が異常にまぶしく感じる)

- Vision loss (視界のかすみ、視力低下)

- Pain (目の痛みや違和感)

これらの症状が一つでも現れたら、様子を見ずに、直ちに手術を受けた病院に連絡してください。

治療: 早期に発見し、ステロイドの点眼や内服、注射などで治療を開始すれば、多くの場合、拒絶反応を抑え、角膜の透明性を取り戻すことが可能です34。

その他の合併症

- 感染症: 細菌などが目に入り感染を起こすと、重篤な視力障害につながる可能性があります。術後の清潔保持と抗菌薬の点眼が重要です35。

- 緑内障: 術後に眼圧が上昇し、視神経が障害されることがあります。定期的な眼圧測定が必要です35。

- 縫合糸の問題: 角膜を縫い付けている糸が緩んだり切れたりすると、感染や拒絶反応の原因となるため、抜糸などの処置が必要になります。

- 強い乱視: 術後に角膜の歪みが強く残り、視力に影響することがあります35。

角膜移植にかかる費用

角膜移植の費用は、大きく分けて「保険が適用される部分」と「自費となる部分」があります。

手術費用(保険適用)

角膜移植手術そのものは、公的医療保険の適用対象です。自己負担割合が3割の場合、手術費用は約7万円から28万円程度が目安となります36。さらに、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される「高額療養費制度」を利用することができます。これにより、実際の窓口負担はさらに軽減されます。詳しくは、ご加入の健康保険組合や市町村の窓口にご確認ください。

角膜輸送費(自費)

日本のドナー不足を背景に、海外のアイバンクから角膜を輸入する場合、その輸送やコーディネートにかかる費用が別途必要となります。これは保険適用外(自費)であり、患者さんの自己負担となります。費用は術式や輸入元によって異なりますが、約45万円から60万円程度が目安です37。これは大きな負担となるため、事前に医療機関に総額の費用についてよく確認しておくことが重要です。

角膜移植の最前線と未来

角膜移植の技術は、今も進化を続けています。ここでは、その最前線と未来の治療法について紹介します。

フェムト秒レーザー (FSL) 支援角膜移植

従来、メスで行っていた角膜の切開を、超高速のレーザー(フェムト秒レーザー)で行う技術です38。レーザーを用いることで、ジグザグやトップハットといった複雑な形状に角膜を切開できます。これにより、移植片と受け手側の角膜がパズルのようにぴったりと嵌合し、創傷治癒が速まったり、術後の乱視が軽減されたりする効果が期待されています39。一方で、非常に強い混濁がある角膜にはレーザーが透過しにくい、高価な装置が必要であるといった課題もあり、その有用性については現在も研究が続けられています39。

人工角膜 (Keratoprosthesis)

複数回の角膜移植が失敗に終わった症例や、重度の化学外傷、自己免疫疾患などで、ドナー角膜の生着が極めて困難な患者さんに対する「最後の砦」となるのが人工角膜です40。PMMAという透明なプラスチックなどで作られたデバイスを、ドナー角膜をキャリアとして眼に埋め込みます41。世界で最も広く用いられているのは「Boston KPro」です42。視力を劇的に回復させる可能性がある一方で、術後の緑内障管理や感染症予防など、生涯にわたる慎重な管理が必要な、非常に専門性の高い治療です43。

日本発の再生医療:培養角膜内皮細胞注入療法

日本の深刻なドナー不足問題を根本的に解決する可能性を秘めた、世界が注目する画期的な治療法です44。これは、京都府立医科大学の木下茂教授らを中心に開発が進められており、1枚のドナー角膜から角膜内皮細胞を採取・培養して増やし、その細胞を注射器で患者さんの眼内に注入するというものです10。従来の移植手術のように角膜を切開・縫合する必要がなく、患者さんへの負担が非常に少ないのが特徴です。さらに、1人のドナーから得られた細胞で、多くの患者さんを治療できる可能性があるため、ドナー不足の解消に繋がると大きな期待が寄せられています。現在、臨床研究が進められており、近い将来、標準的な治療法となることが待たれます。

よくある質問(FAQ)

Q1. ドナーはどのようにして決まるのですか?

A1. 日本では、各都道府県のアイバンクが献眼の意思登録を受け付けており、実際に提供があった場合、日本アイバンク協会を通じて、待機リストに登録されている患者さんの中から、医学的な緊急度や適合性などを考慮して公平に斡旋(あっせん)されます45。

A1. 日本では、各都道府県のアイバンクが献眼の意思登録を受け付けており、実際に提供があった場合、日本アイバンク協会を通じて、待機リストに登録されている患者さんの中から、医学的な緊急度や適合性などを考慮して公平に斡旋(あっせん)されます45。

Q2. 術後の痛みはどのくらい続きますか?

Q3. 拒絶反応は一度起きたらもう治らないのですか?

A3. いいえ、そんなことはありません。拒絶反応は早期発見・早期治療が非常に重要です。視界のかすみや充血などの兆候に気づき、すぐに治療(主にステロイド薬の強化)を開始すれば、報告によれば約3分の2は回復し、移植片の透明性を取り戻すことができるとされています34。だからこそ、少しでも異常を感じたらすぐに受診することが重要なのです。

A3. いいえ、そんなことはありません。拒絶反応は早期発見・早期治療が非常に重要です。視界のかすみや充血などの兆候に気づき、すぐに治療(主にステロイド薬の強化)を開始すれば、報告によれば約3分の2は回復し、移植片の透明性を取り戻すことができるとされています34。だからこそ、少しでも異常を感じたらすぐに受診することが重要なのです。

Q4. 移植した角膜はどのくらい持ちますか?(寿命はありますか?)

結論:専門医と相談し、あなたにとって最適な一歩を

角膜移植は、様々な原因で失われた視力を取り戻すための、非常に有効で希望に満ちた治療法です。技術は目覚ましく進歩し、現在では患者さん一人ひとりの病状に合わせて、全層移植からパーツ移植、さらには最先端のレーザーや再生医療に至るまで、多様な選択肢が考えられるようになりました。しかし、本記事で解説したように、それぞれの術式には「視力回復の速さ」と「長期的な耐久性」といった異なるメリット・デメリットが存在します。あなたにとっての最善の治療法は、あなたの年齢、ライフスタイル、そして何を最も優先したいかによって変わってきます。この記事が提供する情報が、ご自身の状況を理解し、不安を整理するための一助となれば幸いです。そして、ここで得た知識を持って、ぜひ主治医の先生と十分に話し合ってください。あなたの疑問や希望を率直に伝えることが、最適な治療への最も確かな一歩となるはずです。

免責事項本記事は、角膜移植に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別の患者さんの診断や治療方針を示すものではありません。実際の治療に関しては、必ず担当の眼科専門医にご相談ください。

参考文献

- 日本角膜移植学会. 役員 2025年度. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: http://www.kerapla-jpn.jp/profile/index.html

- Shimazaki J, et al. Cornea. 2025. (Epub 2025 Feb 28). [要約]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: PMID: 39898492. (日本角膜学会. 角膜移植全国調査. [インターネット]. Available from: https://cornea.gr.jp/support/survey/)

- Schmidt V, et al. Ten-year outcomes after DMEK, DSAEK, and PK: insights on graft survival, endothelial cell density loss, rejection and visual acuity. Am J Ophthalmol. 2025 Jan 8:S0002-9394(24)00501-X. doi: 10.1016/j.ajo.2024.10.011. [要約]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: PMID: 39774993

- American Academy of Ophthalmology. About Corneal Transplantation. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.aao.org/eye-health/treatments/about-corneal-transplantation

- 日本アイバンク協会. 我が国のアイバンクの現状 (2019年7月10日). [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://eyebank.or.jp/pdf/eyebank_190710.pdf

- 日本アイバンク協会. 我が国のアイバンクの現状 (2021年3月26日). [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://eyebank.or.jp/pdf/eyebank_210326.pdf

- American Academy of Ophthalmology. What Is the Cornea?. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-cornea

- 公益財団法人日本アイバンク協会. 角膜移植って?!. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://j-eyebank.or.jp/eyebank.php

- Eguchi H, et al. 本邦及び徳島県における角膜移植医療の現状と問題点. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://researchmap.jp/eguchihiroshi/misc/20295487/attachment_file.pdf

- Kinoshita S, et al. Injection of cultured human corneal endothelial cells for corneal endothelial failure. N Engl J Med. 2018 Mar 15;378(11):995-1003. doi: 10.1056/NEJMoa1712770. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1712770

- 日本学術会議 臨床医学委員会 臓器移植分科会. 我が国の移植医療の更なる発展に向けた提言(案). [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: [リンク切れの可能性あり]

- なぜ足りない?愛媛の角膜. 愛媛アイバンク. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: http://ehime-eyebank.com/future/20/index.html

- 高田眼鏡店. 水疱性角膜症. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: http://www.takada-megane.co.jp/gannosikumi/byouki/suihouseikakumakusyou.htm

- たまプラーザ南口眼科. 術後の角膜障害. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.tamapla-eye.com/blog/2021/04/post-13-979929.html

- 大雄会. 眼科だより vol.16. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.daiyukai.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/ganka_16.pdf

- MSDマニュアル プロフェッショナル版. 角膜移植. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/17-%E7%9C%BC%E7%96%BE%E6%82%A3/%E8%A7%92%E8%86%9C%E7%96%BE%E6%82%A3/%E8%A7%92%E8%86%9C%E7%A7%BB%E6%A4%8D

- Mayo Clinic. Cornea transplant. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cornea-transplant/about/pac-20385285

- American Academy of Ophthalmology. What Is Keratoconus?. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-keratoconus

- American Academy of Ophthalmology. What Is a Corneal Scar?. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-corneal-scar

- Tan DT, et al. Corneal transplantation. The lancet. 2012;379(9827):1749-61. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60353-8.

- Recent Advances in Corneal Transplantation Reviewed. Medscape.org. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.medscape.org/viewarticle/764456

- 大雄会. 眼科だより vol.16. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.daiyukai.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/ganka_16.pdf

- 深作眼科. 角膜移植. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.fukasaku.jp/treatment/coneal/

- MSDマニュアル 家庭版. 角膜移植. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/20-%E7%9C%BC%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E8%A7%92%E8%86%9C%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E8%A7%92%E8%86%9C%E7%A7%BB%E6%A4%8D

- Nanavaty MA, et al. Endothelial keratoplasty versus penetrating keratoplasty for Fuchs endothelial dystrophy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014;(3):CD008420. doi: 10.1002/14651858.CD008420.pub3. Available from: https://www.cochrane.org/evidence/CD008420

- Marques RE, et al. Descemet’s membrane endothelial keratoplasty (DMEK) versus Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK) for corneal endothelial transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019;(4):CD012097. doi: 10.1002/14651858.CD012097.pub2. Available from: https://www.cochrane.org/CD012097/EYES_two-surgical-techniques-corneal-transplant-replacing-clear-part-eye-donor-tissue

- American Academy of Ophthalmology. Corneal Transplant Surgery. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: [リンク切れの可能性あり](本内容は about-corneal-transplantation ページに統合されている可能性)

- 個人のブログ. 角膜移植体験記. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: http://ww4.tiki.ne.jp/~yosshie-k/pkp.html

- 東京歯科大学市川総合病院 眼科. 角膜移植を受けられた患者さんへ. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://eyebank.or.jp/pdf/received_corneal_transplant_surgery_v2.pdf

- American Academy of Ophthalmology. Corneal Transplant Recovery. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: [リンク切れの可能性あり](本内容は about-corneal-transplantation ページに統合されている可能性)

- 小沢眼科内科病院. 角膜移植. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://kozawa-ganka.or.jp/corneal-transplant/

- 個人のブログ. 角膜移植体験記. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://ameblo.jp/qmsemsisms/entry-12868778051.html

- Corneal Graft Rejection. StatPearls – NCBI Bookshelf. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519043/

- MSDマニュアル プロフェッショナル版. 角膜移植 – 拒絶反応. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/17-%E7%9C%BC%E7%96%BE%E6%82%A3/%E8%A7%92%E8%86%9C%E7%96%BE%E6%82%A3/%E8%A7%92%E8%86%9C%E7%A7%BB%E6%A4%8D#v1061266-ja

- American Academy of Ophthalmology. Corneal Transplant Risks. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: [リンク切れの可能性あり](本内容は about-corneal-transplantation ページに統合されている可能性)

- 杉田眼科. 手術費用のご案内. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.sugita.or.jp/operation/price.html

- 深作眼科. 角膜移植 費用. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.fukasaku.jp/treatment/coneal/

- Farid M, Steinert RF. Femtosecond laser-assisted corneal surgery. Curr Opin Ophthalmol. 2010 Jul;21(4):288-92. doi: 10.1097/ICU.0b013e32833a8dbc. PMID: 20467316. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20467316/

- Zhang Y, et al. Femtosecond laser-assisted keratoplasty: a review. J Ophthalmol. 2023 Sep 8;2023:5515328. doi: 10.1155/2023/5515328. PMID: 37727390. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37727390/

- Li G, et al. Feature developments in artificial corneal devices: a review. Br J Ophthalmol. 2025 May 9:bjo-2024-326211. doi: 10.1136/bjo-2024-326211. PMID: 40345843. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40345843/

- Akpek EK, et al. A history of the Boston Keratoprosthesis. Cornea. 2014 Dec;33(12):1354-61. doi: 10.1097/ICO.0000000000000263. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25268489/

- Sivaraman KR, et al. Boston keratoprosthesis: a review. Surv Ophthalmol. 2015 Jan-Feb;60(1):1-19. doi: 10.1016/j.survophthal.2014.06.003. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25281862/

- Artificial cornea transplantation and visual rehabilitation: an integrative review. PubMed. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36169436/

- 日本における角膜再生医療の現状. 日本眼科学会雑誌. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/JJOS_PDF/111_493.pdf

- 公益財団法人日本アイバンク協会. アイバンクってなにするところ?. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://j-eyebank.or.jp/

- 東京歯科大学市川総合病院 眼科. 手術後の経過について. [インターネット]. [2024年10月27日閲覧]. Available from: https://eyebank.or.jp/transplant-recipients/matters-to-consider/