はじめに

こんにちは皆さん、JHO編集部です。今回は、脳の健康に深く関わる極めて重要なテーマである「脳貧血の診断方法」について、より詳細かつ専門的な視点を交えながら丁寧に解説します。脳は全身の働きを統括する重要な器官であり、ほんのわずかな血流の乱れや栄養供給不足によっても、その機能が低下してしまう可能性があります。脳貧血の理解を深め、早期に発見し、適切な対策を講じることは、健康を守るうえで欠かせません。

脳への血液供給は、生活習慣、食事、運動、ストレスレベルなど、私たちが日常的に行っているさまざまな要素の影響を受けます。脳貧血は、文字通り「脳に十分な血液が行き届かず、酸素や栄養の供給が滞る状態」を指し、放置すれば軽度のめまいや視野障害だけでなく、脳卒中・脳梗塞など重篤な疾患へ進行する危険性があります。本記事では、脳貧血とは何か、その特徴的な症状、主要な検査方法、さらに予防と治療のポイントをまとめていきます。

本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、医療機関による正式な診断や治療の代替とはなりません。読者の皆さんが安心して日常生活に生かすため、複数の国際的に権威ある医学的文献や臨床の現場から得られた知見をもとに構成していますが、実際に疑わしい症状がある場合や健康状態に不安を感じる場合には、必ず専門医や医療従事者に相談してください。

専門家への相談

この記事は、脳貧血に関する多角的な情報をまとめるにあたり、医療の専門家であるBác sĩ Hồ Văn Hùng(ハノイのBệnh viện Bạch Mai神経科)からの助言を参考に構成しました。脳神経領域において豊富な臨床経験を有し、多くの症例を診療してきた実績のある専門家の見解を反映すると同時に、本文末に示すColumbia NeurosurgeryやWeill Cornell Brain and Spine Center、Mayo Clinic、NCBI、Frontiersなど、国際的に評価の高い機関・研究論文も参照しています。

これらは脳血流障害の研究や神経外科分野において厳格な審査と専門家による評価を経て公表されたものであり、最新の科学的根拠が反映されています。そのため、本記事の情報は臨床的視点と国際的な医学界のエビデンスを兼ね備えた、読者が安心して参考にできる内容となるよう配慮しています。自覚症状の出現やリスク因子を把握するうえで、専門家の知見と学術機関の研究結果を活用することは、より安全で確実な健康管理への第一歩といえるでしょう。

脳貧血とは?

脳は、心身のあらゆる活動を司る非常に繊細な器官です。神経細胞が正常に働くためには絶え間ない酸素供給と栄養補給が必要であり、豊富な血液供給が維持されて初めて正常な脳機能が保たれます。脳貧血とは、この脳への血流が何らかの理由で十分に届かず、酸素不足・栄養不足に陥った状態を指します。具体的には、めまい、視力低下、四肢のしびれ、運動障害など、日常生活でも自覚しやすい症状があらわれる場合もあれば、軽度で自覚しにくいケースもあります。いずれにせよ、この状態を長期間放置すると脳卒中や脳梗塞へと進展するリスクが高まります。

脳は酸素不足に対して非常に敏感で、数分間の血流遮断でも irreversible(不可逆)な損傷が生じうるといわれます。そのため、初期症状を軽視せず、早期発見・早期対応が極めて重要です。たとえば、短時間の軽いめまいを「疲れやすい季節のせい」と捉えて見逃してしまうと、その裏で脳への血流不足が進行している可能性があります。早い段階で気づき、適切な検査・治療を行うことで、将来的な重大リスクを大きく低減させることができます。

さらに、近年の研究によると、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病が脳貧血や脳卒中リスクに大きく寄与していることが明らかになっています。特に、Global Burden of Disease 2019 Stroke Collaboratorsによる大規模研究(2021年、The Lancet Neurology、DOI:10.1016/S1474-4422(21)00252-000252-0))では、世界各地における脳血管障害の主要リスクとして高血圧・糖尿病などが繰り返し指摘されています。日本国内においても、高齢化に伴い生活習慣病の有病率が増加している現状があり、日常生活でのリスク管理がより一層重要視されるようになっています。

脳貧血の診断に必要な検査

脳貧血を正しく診断するには、まず患者の症状や病歴を詳しく把握し、血液検査、心臓機能の評価、脳や血管の状態を確認するための画像診断が行われます。こうした総合的な検査によって、脳の血流がどのように変化しているか、あるいは血管の狭窄や心機能障害などが背景にないかを特定します。正確な原因を突き止めることで、もっとも効果的な治療法を選択でき、患者の予後や生活の質(QOL)向上に寄与します。

代表的な検査方法

- 時間プロトロンビン試験(PT)

血液の凝固速度を測定し、血液凝固異常や血栓形成リスクを把握する検査です。- 詳細: 血液凝固が遅すぎる場合は出血リスクが上昇し、脳内出血や血流低下を引き起こす可能性があります。逆に、血液が凝固しやす過ぎる場合は血栓が形成されやすくなり、脳血管が詰まってしまうリスクが高まります。

- 重要性: 血栓の形成リスクを早期に発見することで、薬物治療(抗凝固薬など)や生活習慣改善(塩分控えめの食事、運動習慣の確立)などの予防策につなげることができます。

- CBC(完全血球計算)

赤血球・白血球・血小板など血液中の各成分を測定し、異常がないか分析します。- 詳細: 赤血球数が不足すると全身や脳への酸素供給が不足し、脳貧血の症状が出やすくなります。

- 重要性: もし貧血状態が確認された場合は、食事療法や鉄剤の投与など原因に応じた対処法をとることが可能です。

- 心電図(ECG)

心臓の拍動リズムを調べ、不整脈や心拍異常が脳血流不足の原因になっていないかを確認します。- 詳細: 心室細動や期外収縮などの不整脈によって脳への血液供給が著しく低下することがあり、結果的にめまい等の症状が頻発しやすくなります。

- 重要性: 心臓と脳は密接に連携しており、心臓の機能を適切に管理(定期的な運動、禁煙、適正な体重維持)することが、脳貧血のリスクを抑えるうえでも非常に大切です。

- 心酵素検査

心筋梗塞や心臓へのダメージの有無を調べることで、心機能が正常かどうかを評価します。- 詳細: 心筋ダメージが進むとポンプ機能の低下を招き、結果的に脳への血液供給が不十分となります。

- 重要性: 早期に心機能の低下を把握し治療することで、脳貧血のみならずさまざまな合併症の発症を抑制できます。

- 血糖値検査

血糖値異常や糖尿病の有無を評価し、高血糖状態が血管を損傷していないかを確認します。- 詳細: 高血糖状態が続くと動脈硬化が進行し、脳を含む全身の血管が硬化して血液が十分に循環しにくくなります。

- 重要性: 血糖コントロールのために医師や管理栄養士と連携し、生活習慣(食事・運動・投薬)を見直すことが脳の健康を守るうえで重要です。

- 血中色素およびクレアチニン測定

腎機能を調べ、腎臓が血圧や体液バランスの調節に支障をきたしていないかを判断します。- 詳細: 腎機能が低下すると血圧の不安定や電解質異常を生じ、結果として血流障害につながる恐れがあります。

- 重要性: 腎機能を良好に維持することは、血液循環を安定させ、脳への血流を確保するための基盤となります。

- 電解質濃度測定

ナトリウムやカリウムなどの電解質バランスを測定し、神経症状の原因を追究します。- 詳細: 電解質異常は神経伝達に大きな影響を及ぼし、めまいやしびれなどを悪化させる可能性があります。

- 重要性: 日常的な食生活をはじめ、水分やミネラルの摂取バランスを適切に管理することが神経系の安定化に貢献します。

代表的な画像診断技術

- 超音波検査(特に頸動脈超音波)

頸動脈の血管壁の状態や血栓・動脈硬化の有無を非侵襲的に確認できます。- 詳細: 頸動脈の狭窄やプラーク形成を把握し、脳への血流が低下していないかを検討できます。

- 重要性: 痛みや大きな負担がなく、安全性の高いスクリーニング検査として有用です。

- 心臓超音波

心臓の構造(弁の状態や壁運動など)をリアルタイムで観察し、血流効率を測定します。- 詳細: 弁膜症などがある場合、ポンプ機能が阻害されて脳への血液送出が不十分になる恐れがあります。

- 重要性: 心臓の状態を的確に評価することによって、心因性の脳貧血の可能性を検討し、早期治療につなげられます。

- CT頭部スキャン

脳内で出血や腫瘍、梗塞が起きていないかを画像化し、脳貧血との鑑別を行うために用いられます。- 詳細: 脳血管障害が急性期にある場合はCTで早期発見し、迅速に対応策を検討できます。

- 重要性: 急性期の診断に特に有用で、脳梗塞と脳出血の判別などが可能です。

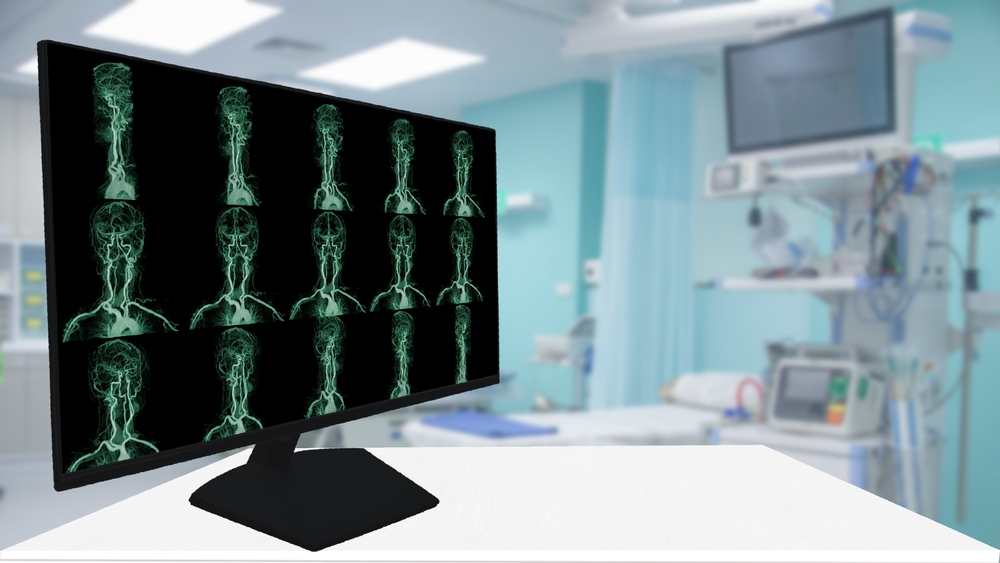

- MRIおよびCT血管造影

血管の細部まで可視化し、狭窄や閉塞の程度を詳しく評価します。- 詳細: MRIは軟部組織の状態を詳しく把握でき、血管造影は血液の流れや血管の走行を正確に示します。

- 重要性: 血管障害の有無や重症度を把握するうえで、外科的対応や薬物治療計画を立てる際の重要な指標となります。

- デジタルサブトラクション血管造影(DSA)

血管を最も詳細に描出できる半面、造影剤を使用する侵襲的な検査です。- 詳細: 非侵襲的な検査では見つけにくい微小な動脈瘤や複雑な血管奇形を検出できます。

- 重要性: 高度な治療判断が必要な場合や外科的処置を検討する際に、非常に正確な情報を得ることができます。

これらの検査結果を総合的に考慮することで、医師は脳貧血を引き起こしている根本原因を突き止め、患者一人ひとりに合った最適な治療方針を立案できます。正確な診断は、効果的な治療を行うための第一歩であり、将来の合併症リスクを大幅に下げ、日常生活の質の向上にも寄与します。

脳貧血に関するよくある質問

1. 脳貧血の症状にはどんなものがありますか?

回答: 繰り返し起こるめまい、視力低下、手足のしびれ、運動能力低下、疲労感、集中力の低下などが代表的な症状として知られています。これらの症状が頻繁に生じる場合は、原因の追究と適切な対策のためにも、早めに専門医の受診を検討すべきです。

- 説明とアドバイス: 症状の強さや出現頻度をメモするなどして把握し、受診時に医師に正確に伝えることで、より的確な診断と治療方針の策定につながります。わずかでも異常を感じた場合には受診を先延ばしにせず、専門家に相談することが大切です。

- 重要性: 初期の軽い症状を見過ごしていると、将来的に脳卒中や重度の脳血流障害を引き起こす危険性があります。早期対応こそが、深刻な後遺症や合併症を防ぐポイントです。

2. 脳貧血の治療法にはどんなものがありますか?

回答: 原因の種類や重症度に応じて、血流改善薬の使用、生活習慣の改善、場合によっては外科的手術など、多角的なアプローチがとられます。

- 説明とアドバイス: 生活習慣面で言えば、塩分や脂質を控えた食事、ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動、禁煙、定期健診などが重要です。処方された薬がある場合は、医師や薬剤師の指導に従って服用し、自己判断で中断しないよう注意しましょう。

- 治療プロセスの詳細:

- 薬物療法: 血管拡張薬や血流促進薬などを使用し、脳への血流を改善します。

- 生活習慣改善: 栄養バランスの整った食事やストレスコントロール、適度な運動は、脳貧血予防と再発防止に効果的です。

- 外科的手術: 血管バイパス術など、狭窄や閉塞が重度で薬物療法のみでは効果が見込めない場合に検討されます。

- 重要性: 患者自身が積極的に治療や生活改善に取り組むことが、長期にわたる健康維持や合併症予防につながります。医師の診察を定期的に受けながら治療状況を把握することは、自覚症状が改善した後でも非常に大切です。

3. 脳貧血は予防できますか?

回答: はい、予防可能です。 とくに、高血圧、糖尿病、脂質異常症などのリスク因子を適切に管理し、食生活や運動習慣を整えることで発症リスクを大幅に減らせます。

- 説明とアドバイス: 塩分や脂質を控え、緑黄色野菜や果物を積極的に取り入れた食生活を送ると同時に、ウォーキングや軽いランニングなど継続可能な運動を取り入れることが大切です。ストレスを溜め込みすぎないよう、適度な休息・趣味の時間を設けることも重要です。

- 具体的な予防策:

- 食事管理: 抗酸化作用のある食品(果物、緑黄色野菜、魚など)や良質なたんぱく質をバランスよく摂取し、血管の老化を防ぎます。

- 運動: 週に数回、30分程度の有酸素運動を習慣化するだけでも血液循環は顕著に改善します。

- 定期健診: 血圧・血糖値・コレステロール値などを定期的にチェックし、異常があれば早期に対処します。

- 重要性: 予防的アプローチは治療に比べて負担が少なく、長期的な健康維持において非常に効果的です。軽度の段階から注意を払い、小さな変化を見逃さないことが重要です。

さらに深める脳貧血のリスクと背景要因

脳貧血は、単に血圧が低くなるから起こるという単純なものではありません。高血圧や糖尿病、脂質異常症だけでなく、心臓弁膜症や不整脈など、複数の要因が複雑に絡み合うことで発症リスクが高まります。さらに、ストレスや睡眠不足も自律神経のバランスを乱し、血管の収縮や拡張を不安定にさせることで、脳貧血の症状を増幅させる一因となります。

また近年は、世界規模で食生活の“欧米化”が進み、塩分・糖分・脂肪の過剰摂取が顕著になっています。これにより、若年層であっても生活習慣病を発症するケースが増え、脳卒中のような重篤な合併症リスクが年々増加しているとの報告があります。たとえばTsivgoulis Gらによる研究(2021年、Stroke、DOI:10.1161/STROKEAHA.120.031980)では、早期段階の脳血管障害でも適切な対処を怠ると機能回復が難しくなる場合があることが示唆されています。これは急性期の治療だけでなく、予防や早期発見の重要性を強調するデータともいえます。

日本でも、食文化の多様化や日常的なストレスの増加により、高血圧をはじめとしたさまざまな生活習慣病が増加傾向にあります。こうした背景を踏まえ、自治体や医療機関では定期健診の受診促進や減塩・減糖の食事指導などを積極的に行っています。ご自身や家族が脳貧血のリスクを抱えているかどうか、まずは定期健診や簡易的なセルフチェックを通じて知ることが、健康管理の第一歩と言えるでしょう。

日常生活で実践できる対策とポイント

脳貧血の予防と対策は、日常的なライフスタイルの中で実行できるものが多く含まれています。医療機関や専門家に任せっきりにするのではなく、自分自身で積極的に取り組むことで、脳への血流を良好に保ち、リスクを低減させられます。

- 適度な運動: 有酸素運動(ウォーキング・軽めのランニング・水泳など)は全身の血行を促進し、心肺機能を高める効果があります。余裕があれば、筋力トレーニングを組み合わせるとさらに効果的です。

- 食事の見直し: 塩分や飽和脂肪酸の過剰摂取を避け、野菜・果物・魚・大豆製品など栄養バランスに優れた食品を選びましょう。食事時間や量を一定に保つことで血糖値の急上昇・急下降を防ぎ、血管への負担を軽減できます。

- ストレス管理: ストレスが続くと自律神経が乱れ、血管の収縮・拡張リズムに影響が出ます。適度な休養や趣味の時間を設け、精神的な負担を軽減することが大切です。

- 禁煙・節酒: 喫煙は血管の収縮や動脈硬化を促進し、脳血流を悪化させます。過度の飲酒も同様に血圧上昇や肝臓への負担を通じて血管疾患のリスクを高めます。

- 定期的な検診: 血圧、血糖値、コレステロール値、腎機能などを定期的に確認することで、リスクが高まる前に予防的対策を打てます。

早期発見が重要な理由

脳貧血は初期段階では自覚症状が曖昧で、「忙しさ」「疲労」「加齢現象」などと勘違いしてしまうケースが少なくありません。しかし、そのまま長期間放置すると、脳卒中や脳梗塞という非常に重篤な状態へ移行する可能性があります。いざ重篤な段階に至ってしまうと、回復に長い時間がかかるだけでなく、後遺症を伴うリスクが高まります。

特に、高齢者は脳だけでなく全身の血管が老化するため、動脈硬化が急速に進行しやすくなり、脳血流不足のリスクが若年層よりも高くなる傾向があります。また、生活習慣病を抱えている方は、血管の状態がすでに悪化している場合があるため、定期的に血液検査や画像診断を受けることで早期の異常発見を目指すことが肝要です。わずかでも普段と違う症状を感じたときは、自己判断で済ませず専門医を受診するようにしましょう。

予防・治療後に意識すべきこと

脳貧血の予防や治療後の経過観察では、以下の点を意識して継続することが大切です。

- 定期的な通院: 症状が消えたように思えても、自己判断で受診を中止するのは危険です。再発防止や新たなリスク要因のチェックのためにも、主治医の指示に従って通院を継続しましょう。

- 服薬アドヒアランス(遵守): 処方薬の服用を自己判断で止めると、脳貧血だけでなく他の合併症リスクも高まります。効果や副作用が気になる場合は、必ず専門家に相談した上で調整を行ってください。

- 生活習慣のさらなる改善: いったん数値が改善したとしても、そこで元の生活に戻ってしまうと再発のリスクが高まります。栄養バランスの取れた食事、適度な運動、ストレスマネジメントを継続的に行うことが重要です。

- 家族や周囲の協力: 生活習慣の改善や食事制限には家族や身近な人の理解と協力が欠かせません。周囲のサポートがあることで、長期にわたる健康管理がよりスムーズに進むでしょう。

結論と提言

結論

脳貧血は、早期に発見して適切な治療を行うことが、生命や生活の質を大きく左右する重要な疾患です。初期症状を見逃さず、定期的な健診や医師の診察を受けることで、深刻な合併症リスクを下げ、健康な日常生活を守ることができます。また、医師の指示に従った治療や生活習慣の改善を進めることで、症状の進行を抑え、長期的な予後の向上が期待できます。

提言

- 適切な診断: 自覚症状やリスク因子に応じて必要な検査を受け、正確な原因を特定することが大切です。

- 原因に合った治療: 血流改善薬、生活習慣の見直し、外科的処置など、医師と相談のうえ最善の治療法を選択してください。

- 予防的なライフスタイル改善: 日常的な食事管理、定期的な運動、禁煙や節酒、ストレス管理などを継続し、脳血流を維持します。

- 早めの対処: 症状が軽度でも、放置すると将来的に大きな負担となる可能性があります。少しの変化でも専門家に相談し、適切な対策を講じましょう。

以上の対策を念頭に置くことで、脳貧血による深刻な影響を予防・軽減できる可能性が高まります。健康を支える要は、決して難しいことばかりではありません。小さな積み重ねや早い段階での対応が、大きなリスクから身を守る最善策です。

本記事の情報は一般的な参考資料として提供するものであり、医療行為や診断を代替するものではありません。実際の症状や治療については必ず専門医に相談してください。

参考文献

- Cerebral Ischemia Diagnosis & Treatment – NYC | Columbia Neurosurgery in New York City(アクセス日:2022年9月28日)

- Diagnosing Cerebral Ischemia | Weill Cornell Brain and Spine Center(アクセス日:2022年9月28日)

- Cerebral Ischemia – StatPearls – NCBI Bookshelf(アクセス日:2022年9月28日)

- Transcranial Doppler Ultrasonography as a Diagnostic Tool for Cerebrovascular Disorders(アクセス日:2022年9月28日)

- Stroke – Diagnosis and treatment – Mayo Clinic(アクセス日:2022年9月28日)

- Global Burden of Disease 2019 Stroke Collaborators (2021) “Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019,” The Lancet Neurology, DOI:10.1016/S1474-4422(21)00252-000252-0)

- Tsivgoulis G, Katsanos AH, et al. (2021) “Intravenous Thrombolysis for Minor Ischemic Stroke With NIHSS Scores 0 to 5,” Stroke, 52(3): 907–915, DOI:10.1161/STROKEAHA.120.031980