この記事の科学的根拠

この記事は、下記に示す最高品質の医学的根拠にのみ基づいて作成されています。以下に挙げるのは、実際に引用された情報源と、本記事で提示された医学的指導との直接的な関連性です。

- 世界保健機関(WHO): デング熱の定義、世界的な流行状況、臨床経過の分類、警告サイン、および治療の基本原則に関する指針は、WHOの公式ファクトシートおよびガイドラインに基づいています1。

- 日本の厚生労働省および国立感染症研究所(NIID): 日本国内におけるデング熱のリスク、国内感染の状況、媒介蚊であるヒトスジシマカの生態、および国民向けの予防策や相談窓口に関する情報は、これらの日本の公的機関が提供する最新データと指針に基づいています4615。

- 米国疾病予防管理センター(CDC): デング熱の臨床管理、警告サインの特定、薬剤使用に関する注意点など、臨床現場での具体的な対応に関する記述は、CDCが医療専門家向けに発行する診療ガイドラインを参考にしています2527。

- 武田薬品工業株式会社および関連学術論文: 新規デング熱ワクチン「QDENGA®(TAK-003)」に関する有効性、安全性、および開発状況に関する情報は、同社が公開した公式発表および査読付き学術雑誌に掲載された臨床試験の結果に基づいています39。

要点まとめ

- デング熱はウイルスを持つ蚊に刺されることで感染し、急な高熱、激しい頭痛・関節痛、発疹が主な症状です。日本でも媒介蚊が生息するため国内感染のリスクがあります。

- 特効薬はなく、治療は対症療法が中心です。熱が下がり始める時期に重症化する可能性があり、「激しい腹痛」や「持続する嘔吐」などの警告サインに注意が必要です。

- 解熱鎮痛剤として安全なのは**アセトアミノフェン**です。イブプロフェンやロキソプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は出血傾向を悪化させるため、自己判断での服用は絶対に避けるべきです。

- 予防の基本は「蚊に刺されない」「蚊を増やさない」ことです。長袖・長ズボンの着用、虫除け剤の使用、身の回りの水たまりをなくすことが最も重要です。

- 武田薬品工業が開発したワクチン「QDENGA®」が日本でも承認される見込みで、流行地への渡航者などにとって新たな予防の選択肢となることが期待されています。

デング熱対策ガイド

近年の世界的な流行や日本での国内感染の報道を目にして、「もし自分や家族がデング熱にかかったらどうしよう」「海外旅行や夏の屋外活動は本当に大丈夫なのか」と不安を感じている方も多いと思います。突然の高熱や強い頭痛、発疹などの症状の説明を読むたびに、自分の体調と重ね合わせてしまい、余計に心配になることもあるでしょう。さらに、日本にも媒介蚊が生息していると知ると、「もうどこにいても安心できないのでは」と感じてしまうかもしれません。

しかし、デング熱は正しい知識と冷静な行動を身につけることで、リスクを大きく減らすことができます。このガイドでは、記事本編の内容を補いながら、「なぜデング熱が問題なのか」「どのように重症化を防ぎ、日常生活や旅行で具体的に何をすればよいのか」を整理してお伝えします。感染症全体の位置づけや、他の病気との違いを俯瞰して理解しておきたい場合には、JHO編集部が総合的にまとめた感染症 完全ガイドもあわせて確認しておくと、今後の備え方がよりイメージしやすくなるでしょう。

まず押さえておきたいのは、デング熱が「人から人へうつる病気」ではなく、「デングウイルスを持つ蚊に刺されることでうつる病気」だという点です。世界人口の約半分が感染リスクにさらされていると言われる背景には、ネッタイシマカやヒトスジシマカといった媒介蚊が、都市部の生活環境の中で繁殖しやすいという問題があります。日本でも、ヒトスジシマカが本州の広い範囲に分布し、5月中旬〜10月下旬にかけて活動が活発になるため、夏の時期には国内でもデング熱が成立しうる条件がそろいます。こうした「病原体」「媒介蚊」「人の動き」の関係性を理解しておくことが、デング熱を含むさまざまな感染症から身を守るための土台となり、その全体像は感染症の仕組みと広がり方の解説とも共通しています。

次のステップとして大切なのは、「自分や家族がデング熱かもしれない」と感じたときの初動を具体的にイメージしておくことです。流行地域から帰国後2週間以内、または国内で蚊の活動が盛んな時期に、急な高熱と強い頭痛、関節痛、発疹などが同時に現れた場合は、デング熱を疑って早めに医療機関を受診することが重要です。その際には、いつどこへ渡航したか、どの地域で蚊に刺されたかなどの情報を整理して伝えることで、診断の精度が高まります。また、自己判断でイブプロフェンやアスピリンなどのNSAIDsを飲まず、必要な場合はアセトアミノフェンを用いるというポイントも、本編で示された注意事項とともに頭に入れておくと安心です。このような「受診の目安」と「避けるべき薬」の整理は、広い視点から見ると他のウイルス感染症の自己管理にも通じるものであり、詳細は感染症の症状と受診タイミングの基本として役立てることができます。

そのうえで、日常生活や旅行前の段階から「蚊に刺されない」「蚊を増やさない」という予防行動を習慣として組み込むことが、デング熱対策の核心になります。具体的には、夏場や流行地域では長袖・長ズボンを心がけ、ディートやピカリジンを含む虫よけ剤をこまめに塗り直すこと、自宅や職場まわりの植木鉢の受け皿・空き容器・古タイヤなどにたまった水を週1回以上チェックして捨てることが重要です。さらに、流行地への渡航を予定している場合には、現地の最新の流行状況や渡航前に推奨される対策、そしてQDENGA®をはじめとしたワクチンの位置づけについて、専門家の情報に基づいて整理しておくとよいでしょう。こうした「事前準備」と「現地での行動指針」は、デング熱だけでなく多くの蚊媒介感染症にも共通する考え方であり、全体像は感染症予防とワクチン活用の基本戦略として体系的に理解できます。

一方で、デング熱には「解熱してきたタイミングで重症化しやすい」という特徴があり、「熱が下がったからもう安心」と考えてしまうと危険です。激しい腹痛や持続する嘔吐、粘膜からの出血、強い眠気や落ち着きのなさなどの警告サインが出ていないかを、特に解熱期にこそ注意深く観察することが求められます。これらのサインが一つでも見られた場合には、夜間や休日でもためらわずに救急受診を検討する必要があります。また、家族や周囲の人が「ただの夏風邪」と軽く扱ってしまいがちな状況でも、本記事で学んだデング熱の経過と重症化の仕組みを思い出し、慎重な判断を心がけてください。こうした「見逃してはいけないサイン」と「迷ったときの行動基準」は、感染症全般に共通する重要な視点であり、より広い文脈では重症化リスクの高い感染症の見極め方として役立ちます。

デング熱は、地球規模で患者数が増え続けている一方で、正しい知識と備えによってリスクを現実的なレベルまで下げることができる感染症です。この記事で学んだ「蚊に刺されない工夫」「蚊の発生源を断つ習慣」「発熱時の受診の目安と警告サイン」「使用してよい薬・避けるべき薬」といったポイントを、自分なりの行動チェックリストに落とし込んでみてください。少しずつでも実践を積み重ねていくことで、不安は「漠然とした恐怖」から「対策可能なリスク」へと変わっていきます。今日できる小さな一歩からで構いませんので、できそうなことから一つずつ始めていきましょう。

序論 ― 地球規模の脅威としてのデング熱と日本への影響

デング熱は、ウイルスを保有する蚊によって媒介される感染症であり、世界中の熱帯および亜熱帯地域で最も一般的に見られる蚊媒介性疾患です1。この疾患は、デングウイルスに感染したネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることでヒトに伝播します3。世界保健機関(WHO)の推計によれば、世界の人口の約半分がデング熱の感染リスクにさらされており、毎年1億から4億人が感染し、そのうち約50万人が入院を要する重症型デングに進行し、数万人が命を落としています2。

過去数十年間で、デング熱の発生率は劇的に増加し、その地理的範囲も拡大の一途をたどっています。この背景には、気候変動による気温の上昇、急速な都市化、そして国際的な人や物の移動の活発化といった、複数の要因が複雑に絡み合っています9。具体的なデータとして、2000年には全世界で報告された年間症例数が約50万例であったのに対し、2019年には520万例と、わずか20年足らずで10倍以上に増加しました9。この傾向は近年さらに加速しており、特に米州や東南アジアでの流行は深刻化しています。このような世界規模での感染拡大は、これまで非流行地域であった国々にとっても、新たな公衆衛生上の課題を突きつけています。

日本におけるデング熱のリスク

日本国内におけるデング熱の症例は、その大半が海外の流行地域で感染し、帰国後に発症する「輸入症例」です4。毎年、特に海外渡航者が増える夏季を中心に、数百例の輸入症例が報告されています。しかし、デング熱の危険性はもはや海外だけの問題ではありません。2014年、東京の代々木公園を中心に、約70年ぶりとなるデング熱の国内感染事例が発生し、最終的に160名以上の患者が確認されました1517。この出来事は、日本国内でデングウイルスの感染環が成立しうることを明確に示しました。その後も、2019年には海外渡航歴のない患者の国内感染が確認されるなど、その危険性は継続しています16。

この国内感染リスクの背景には、二つの重要な要素が存在します。第一に、デングウイルスを媒介する能力を持つヒトスジシマカが、本州の広範な地域(青森県あたりが北限)に生息していることです。この蚊は特に5月中旬から10月下旬にかけて活動が活発になります4。第二に、海外の流行地からウイルスに感染した旅行者(輸入症例)が、このヒトスジシマカの活動時期に日本へ帰国することです。この二つの要素が重なった時、つまり「ウイルスを持った人」と「ウイルスを運ぶ蚊」が同じ場所に存在することで、国内での感染環が形成されるのです。

したがって、デング熱はもはや単なる「海外旅行者の病気」という認識では不十分です。地球規模での流行拡大は、日本へのウイルス持ち込みリスクを恒常的に高めています。国内に媒介蚊が存在する以上、デング熱は日本の公衆衛生にとって「対岸の火事」ではなく、夏季における「季節的風土病」となる潜在的リスクをはらんでいると理解する必要があります。このため、国民一人ひとりが正しい知識を持ち、予防策を講じることが極めて重要となります。

病原体と媒介者 ― デングウイルスとヒトスジシマカの科学

デングウイルスの4つの血清型

デング熱の病原体であるデングウイルスは、フラビウイルス科フラビウイルス属に分類されるRNAウイルスです。このウイルスには、遺伝的・抗原的に異なる4つの主要な「血清型」、すなわちデングウイルス1型(DENV-1)、2型(DENV-2)、3型(DENV-3)、4型(DENV-4)が存在します3。これら4つの血清型は、いずれも同様の臨床症状を引き起こすため、症状から感染したウイルスの型を特定することはできません4。

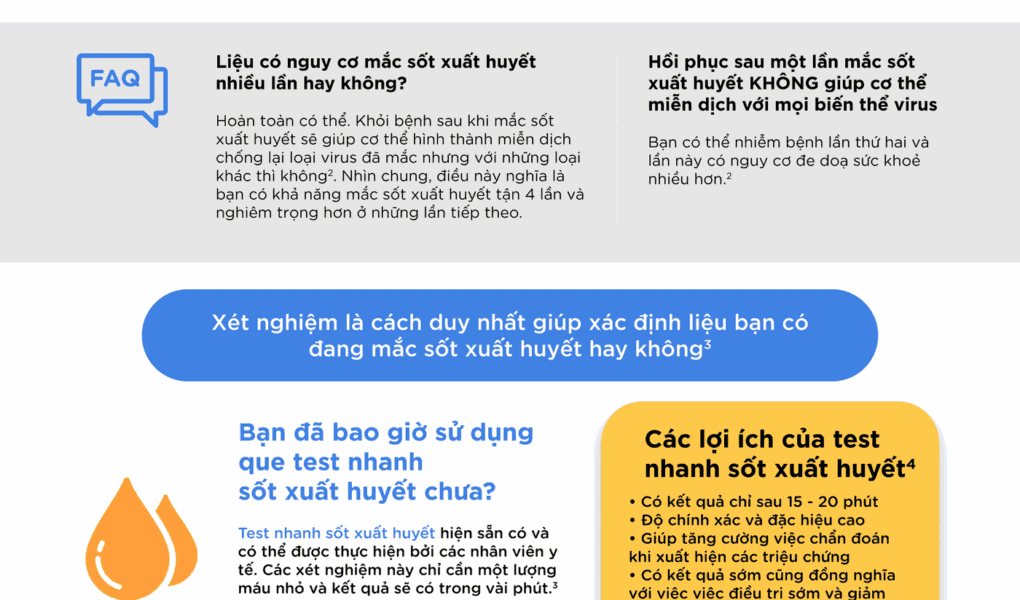

デングウイルスの免疫学的特徴は非常に複雑であり、これがデング熱の病態を理解する上で極めて重要です。ある一つの血清型に一度感染すると、その型に対しては基本的に生涯にわたって有効な免疫(終生免疫)が獲得されます。しかし、他の3つの血清型に対する免疫(交差免疫)は、不完全であり、その効果は数ヶ月から数年という短期間に限られます20。この不完全な交差免疫が、後に詳述する「二次感染」における重症化の危険性と深く関連しています。つまり、一度デング熱にかかったからといって、二度とかからないわけではなく、むしろ異なる型のウイルスに再感染する可能性が残るのです。

感染環:ヒトと蚊の間で

デング熱の感染は、ヒトと蚊の間で循環する「感染環」を通じて維持・拡大します。このサイクルは、ヒトからヒトへ直接うつることはなく、必ず蚊の媒介を必要とします4。

感染環のプロセスは以下の通りです。

- 蚊からヒトへ: デングウイルスを保有する蚊(主にネッタイシマカやヒトスジシマカ)がヒトを吸血する際に、唾液と共にウイルスを体内へ注入し、感染が成立します。

- ヒトの体内での増殖: ヒトの体内に侵入したウイルスは増殖し、数日間の潜伏期間を経て、発症すると血液中にウイルスが出現する「ウイルス血症」の状態となります。このウイルス血症は、一般的に発熱している期間と重なり、約4~5日間、最長で12日間続くことがあります1。

- ヒトから蚊へ: ウイルス血症期の感染者を、ウイルスを保有していない蚊が吸血すると、血液と共にウイルスを摂取します。

- 蚊の体内での増殖: 蚊の体内に取り込まれたウイルスは、中腸で増殖した後、唾液腺へと移行します。このプロセスには、外部の気温が25~28℃の条件下で約8~12日かかります。この期間を「外部潜伏期間」と呼びます1。

- 感染能力の獲得: 外部潜伏期間を終え、唾液腺にウイルスが到達した蚊は、生涯にわたって他者へウイルスを伝播する能力を持つようになります。

このサイクルを断ち切るためには、感染者がウイルス血症期に蚊に刺されることを防ぐことが、地域社会での感染拡大を抑制する上で非常に重要となります4。

日本の媒介蚊:ヒトスジシマカ

日本国内でデング熱を媒介する主要な蚊は「ヒトスジシマカ」(Aedes albopictus)です4。熱帯・亜熱帯地域で主要な媒介蚊とされる「ネッタイシマカ」(Aedes aegypti)は現在、日本には常在していませんが、ヒトスジシマカもデングウイルスを媒介する能力を十分に持っています。

ヒトスジシマカの生態的特徴を理解することは、効果的な予防策を講じる上で不可欠です。

- 活動時間: マラリアを媒介するハマダラカが主に夜間に活動するのとは対照的に、ヒトスジシマカは主に日中に活動します。特に、日の出後と日没前の時間帯(ヤブ蚊が活発になる時間帯)に吸血活動が盛んになります4。

- 生息場所: ヒトスジシマカは、森林や広大な自然環境よりも、むしろ人の生活圏に近い場所を好みます。墓地、竹林、公園の茂み、庭の木陰など、比較的身近な場所に潜んでいます4。

- 発生源: ヒトスジシマカの幼虫である「ボウフラ」は、流れる水ではなく、溜まった水(止水)で発生します。特に、植木鉢の受け皿、放置された空き缶やペットボトル、古タイヤの内側、雨水が溜まったブルーシートの窪みなど、ごくわずかな水たまりが格好の繁殖場所となります4。

- 活動時期: 日本におけるヒトスジシマカの活動時期は、地域によって多少の差はありますが、概ね5月中旬から10月下旬までです4。この期間が、国内でのデング熱感染リスクが存在する時期と一致します。

これらの生態的特徴から、ヒトスジシマカは日本の都市生活における「隠れたリスク」を構成していると言えます。その生息場所や発生源は、私たちの日常生活の中に溶け込んでおり、特別な場所に行かなくても、自宅の庭や近所の公園で蚊に刺されるリスクが存在します。したがって、デング熱の予防は、海外旅行時だけの特別な対策ではなく、夏季における日常的な習慣として、個人の防蚊対策と地域社会全体での発生源対策を両立させることが求められるのです。

疫学 ― 世界と日本におけるデング熱の流行状況

世界的な流行の拡大

デング熱は、今や世界で最も急速に拡大している感染症の一つです。WHOや米国疾病予防管理センター(CDC)の報告によると、近年の患者数の増加は驚異的であり、特に米州地域と東南アジアでの流行が深刻化しています8。

米州地域では、2023年に年間過去最多となる460万例の症例が報告されましたが、2024年にはその記録を大幅に更新し、わずか4月末の時点で700万例を超える症例が報告されました24。特にブラジル、ペルー、メキシコなどでの流行が顕著です9。東南アジアでも状況は同様で、バングラデシュでは2023年に前年の約5倍となる30万例以上の症例が報告され、タイやマレーシアでも患者数が2~3倍に増加しました9。アフリカ地域でも流行が報告されており、他の地域と比較して致命率が高いことが懸念されています9。

この世界的な流行拡大の背景には、地球温暖化による媒介蚊の生息域の北上、無秩序な都市化による蚊の繁殖場所の増加、そしてグローバル化に伴う人や物の国際的な移動の活発化があります11。これらの要因が組み合わさることで、デング熱はもはや一部の熱帯地域の風土病ではなく、地球規模の公衆衛生上の脅威となっているのです。

日本の輸入症例の動向

日本国内のデング熱リスクは、世界の流行状況と日本人の海外渡航パターンを直接的に反映する「鏡」のような関係にあります。国内でデングウイルスが常在しているわけではないため、ウイルスの供給源は海外からの輸入症例に依存します6。したがって、海外の流行地での感染者数が増加すれば、それに比例して日本国内へのウイルス持ち込みリスクも高まります。

国立感染症研究所(NIID)の感染症発生動向調査によると、日本のデング熱輸入症例には以下のような特徴が見られます13。

- 症例数の推移: 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる渡航制限期間中(2020年~2022年初頭)は症例数が激減しましたが、渡航制限が緩和されると再び増加傾向に転じています。

- 推定感染地域: 2019年から2023年に報告された輸入症例の約87%はアジア地域、特に東南アジアでの感染でした。国別では、フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシアなどが上位を占めており、これらの国々は日本人に人気の渡航先であると同時に、デング熱の主要な流行地域でもあります13。

- 患者の属性: 感染者の年齢層は20代(約31%)と30代(約24%)が多く、活動的な若年層が中心です。性別では男性が女性の約1.7倍と多く報告されています13。

これらの疫学データは、日本のデング熱対策が国内だけで完結するものではないことを示しています。海外の流行状況をリアルタイムで監視し、リスクの高い地域への渡航者に対して的確な情報提供と注意喚起を行うことが、国内へのウイルス侵入を水際で防ぐための重要な公衆衛生戦略となります。また、個人レベルでは、海外渡航前に渡航先の感染症情報を確認し、適切な予防策を講じることが、自身を守り、ひいては日本国内での感染拡大を防ぐことにつながるのです。

臨床像 ― デング熱の症状と経過

典型的な症状と不顕性感染

デングウイルスに感染した場合、全ての人が症状を発症するわけではありません。実際には、感染者の約50~80%は症状が全く現れないか、ごく軽微な症状で済む「不顕性感染」に終わると考えられています3。

症状が現れる「顕性感染」の場合、蚊に刺されてから通常3~7日、長い場合で2~15日の潜伏期間を経て、突然の症状で発症します4。主な初期症状は以下の通りです1。

- 高熱: 38℃から40℃に達する急な発熱。しばしば二峰性(一度解熱しかけて再び発熱するパターン)を示します4。

- 激しい頭痛: 特に眼の奥(眼窩後部)に強い痛みを感じることが特徴的です。

- 体の痛み: 「骨が砕けるような」と表現されるほどの激しい関節痛や筋肉痛。このため、デング熱は英語で「break-bone fever(骨折熱)」という俗称で呼ばれることもあります1。

- 発疹: 発症後3~4日目頃から、胸部や体幹から始まり、四肢や顔面に広がる麻疹様または斑状丘疹状の発疹が出現します。

- その他の症状: 吐き気、嘔吐、食欲不振、腹痛などもよく見られます。

病気の3つの病期(フェーズ)

デング熱の臨床経過は、WHOによって「発熱期」「重症期(クリティカルフェーズ)」「回復期」という3つの特徴的な病期に分類されています25。この経過を理解することは、適切なタイミングで医療介入を行う上で極めて重要です。

- 発熱期 (Febrile Phase): 発症から2~7日間続く高熱の時期です。前述の頭痛や関節痛などの症状が最も強く現れます。この時期は脱水になりやすいため、十分な水分補給が重要です。

- 重症期 (Critical Phase): デング熱の経過で最も注意が必要なのがこの時期です。熱が38℃以下に下がり始める「解熱期」に始まり、通常24~48時間続きます25。この時期に、一部の患者では毛細血管の透過性が亢進し、血液中の液体成分(血漿)が血管の外に漏れ出す「血漿漏出」が起こります。これにより、循環血液量が減少し、ショック状態や臓器不全といった重篤な合併症を引き起こす可能性があります6。

- 回復期 (Recovery Phase): 重症期を乗り越えると、血管外に漏れ出していた血漿が再び血管内に吸収され、循環血液量が回復します。全身状態は急速に改善し、食欲も戻ります。

デング熱の危険性は、その「deceptive(欺瞞的)」な経過にあります。インフルエンザなど多くの感染症では、解熱は回復の兆しと捉えられます。しかしデング熱では、解熱がむしろ最も危険な「重症期」への入り口となりうるのです。患者や家族が「熱が下がって良くなった」と安心し、警戒を解いてしまうと、重症化のサインを見逃すことになりかねません。したがって、「熱が下がり始めた時こそ、最も注意深く経過を観察するべき時期である」という認識が、デング熱の管理において最も重要な知識の一つです。

重症型デングと警告サイン

WHOは2009年に、臨床管理の観点からデング熱をより実践的に分類する指針を発表しました。これによると、症候性のデング熱は「警告サインのないデング熱」「警告サインのあるデング熱」「重症型デング」に大別されます26。

重症型デングは、重度の血漿漏出(ショックなど)、重度の出血、重度の臓器障害のいずれかを伴う、生命を脅かす可能性のある病態と定義されます26。重症型デングへの移行は急速に進むことがあるため、その前兆となる**「警告サイン」**を早期に認識することが極めて重要です。警告サインが一つでも認められた場合は、重症化のリスクが高いと判断し、直ちに医療機関を受診する必要があります25。

注意:重症化への警告サイン

デング熱と診断された、あるいは疑われる患者に以下のサインが一つでも見られた場合、重症化のリスクが高いため、直ちに医療機関を受診してください。

- 激しい腹痛または腹部の圧痛

- 持続する嘔吐(1日に3回以上など)

- 胸水、腹水などの臨床的な体液貯留の所見

- 歯肉出血や鼻血などの粘膜からの出血

- 嗜眠(眠気が強く、ぼんやりしている状態)または不穏(落ち着きがなく、興奮している状態)

- 肝臓の腫大(臨床的に2cm以上触知できる)

- 血液検査におけるヘマトクリット値の上昇と、それに伴う血小板数の急激な減少

出典: 世界保健機関(WHO)25に基づき作成

二次感染と抗体依存性増強(ADE)

デング熱の臨床的特徴として最も重要なものの一つが、異なる血清型のウイルスに二度目に感染した場合(二次感染)、初感染時よりも重症化するリスクが著しく高まるという点です8。この現象の背景には、「抗体依存性増強(Antibody-Dependent Enhancement: ADE)」と呼ばれる複雑な免疫学的メカニズムが存在します22。

ADEのメカニズムは、初感染でできた抗体が、次に感染した異なる型のウイルスを完全に無力化できず、むしろ免疫細胞への侵入を助けてしまうことで、体内のウイルス増殖を増強させ、重症化につながるというものです3031。このADEという現象は、デング熱の病態を複雑にし、重症化の主要な要因となっており、また安全なワクチン開発を困難にしている最大の障壁でもあります533。

診断と医療機関受診のタイミング

医療機関で伝えるべきこと

デング熱が疑われる症状で医療機関を受診する際には、正確な診断と適切な治療方針の決定のために、以下の情報を正確に医師に伝えることが非常に重要です15。

- 最近の海外渡航歴: 最も重要な情報です。症状が出る前の2週間以内に海外へ渡航した場合は、必ず国や地域、滞在期間を伝えてください。

- 症状の具体的な内容と経過: いつから、どのような症状が始まったのか、時系列で詳しく説明します。

- 蚊に刺された記憶: 渡航中や国内で蚊に刺された記憶があれば伝えます。

- 同行者の健康状態: 一緒に旅行した人の中に、同様の症状を示している人がいるかどうかも有用な情報です。

検査による確定診断

デング熱の症状は他の多くの熱性疾患と類似しているため、検査室での科学的な検査による確定診断が不可欠です3。発症からの時期によって、ウイルスの遺伝子や構成成分を検出する検査(RT-PCR法、NS1抗原検査)や、ウイルスに対する抗体を検出する検査(IgM抗体検査など)が使い分けられます13。

受診の目安

デング熱は早期発見と適切な管理が重症化を防ぐ鍵となります。以下の状況に当てはまる場合は、速やかに医療機関を受診してください。

- 基本的な受診の目安: デング熱の流行地域への渡航後2週間以内、あるいは国内の蚊の活動時期に、発熱に加えて発疹や頭痛などの所見が2つ以上認められる場合15。

- 緊急受診が必要な場合: 上記の症状に加えて、「重症化への警告サイン」が一つでも見られた場合は、夜間や休日であってもためらわず、直ちに救急外来などを受診する必要があります1。

治療と管理 ― 確立された医療アプローチ

特異的な治療法は存在しない

デング熱の治療における最も基本的な事実は、デングウイルスに直接作用する特異的な抗ウイルス薬が存在しないということです1。したがって、治療の目的はウイルスを排除することではなく、患者自身の免疫力がウイルスを克服するまでの間、症状を和らげ、生命を脅かす合併症を防ぐための「支持療法」、すなわち対症療法が中心となります。

軽症例の管理(外来・在宅)

「警告サイン」がなく、経口での水分補給が十分に可能な軽症患者は、入院せずに外来や自宅での療養が可能です29。在宅での管理の基本は、「安静」「十分な水分補給」「適切な解熱鎮痛剤の使用」の3点です1。

薬剤使用に関する重要な注意

デング熱の診療において、使用する薬剤の選択は極めて重要です。

- 推奨される薬剤: 発熱や痛みに対しては、**アセトアミノフェン(商品名:カロナールなど)**の使用が国際的に推奨されています1。ただし、過剰摂取は肝障害を引き起こす可能性があるため、必ず医師の指示に従ってください27。

- 禁忌(使用してはならない)薬剤: **非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)**は、血小板の機能を抑制し、出血傾向を助長する可能性があるため、デング熱患者への使用は原則として禁忌です1。これには、イブプロフェン、アスピリン、ロキソプロフェン、ジクロフェナクなどが含まれます。市販の風邪薬や鎮痛剤にこれらの成分が含まれていることが多いため、自己判断での服用は絶対に避けてください。

重症例の管理(入院治療)

「警告サイン」が一つでも認められる場合は、入院による集中治療が必要です26。入院治療の根幹は、血漿漏出による循環不全を防ぐための**「適切な輸液療法」**です26。医師は血圧、脈拍、尿量、血液検査値などを厳密にモニタリングし、輸液の量や速度を精密に調整します27。適切な医療管理下では、重症型デングの致死率は1%未満にまで抑えることが可能です1。

総合的予防戦略 ― 蚊から身を守るために

デング熱には特異的な治療薬がないため、感染を未然に防ぐ「予防」が最も効果的かつ重要な対策となります。予防戦略の基本は、**「蚊に刺されない(個人防護)」と「蚊を増やさない(環境管理)」**という二つの柱から成り立っています15。

個人でできる予防策(防蚊対策)

- 服装の工夫: 長袖、長ズボンを着用し、できるだけ肌の露出を少なくします。白など明るい色の衣服が推奨されます1。

- 虫除け剤(忌避剤)の使用: 有効成分として「ディート(DEET)」や「ピカリジン」を含む虫除け剤を、露出している皮膚や衣服にむらなく使用します1。汗をかくと効果が薄れるため、こまめに塗り直すことが重要です37。

- 屋内での対策: 網戸を設置し、就寝時には蚊帳を使用することが有効です1。

環境対策(ベクターコントロール)

媒介蚊であるヒトスジシマカの繁殖を抑制するため、身の回りの発生源をなくすことが重要です。蚊の幼虫(ボウフラ)は約1週間で成虫になるため、**「週に一度」**は自宅や職場の周りを見回り、水が溜まる場所をなくす習慣が非常に効果的です1。

- 植木鉢やプランターの受け皿の水を捨てる。

- 空き缶、ペットボトル、古タイヤなどを片付ける。

- 雨どいや側溝の詰まりを清掃し、水はけを良くする2。

これらの環境対策は、個人の努力だけでなく、地域社会全体で取り組むことで、より大きな効果を発揮します。

予防の最前線 ― デング熱ワクチンの開発と現状

ワクチン開発の難しさと「QDENGA®」の登場

デング熱ワクチン開発の最大の障壁は、異なる型のウイルスに再感染した際に重症化を招く「抗体依存性増強(ADE)」のリスクでした5。この課題に対し、日本の製薬企業である武田薬品工業が開発した4価弱毒生ワクチン「QDENGA®(TAK-003)」が新たな希望として登場しました39。

大規模な国際共同治験(TIDES試験)では、QDENGA®を3ヶ月間隔で2回接種することで、4年半の追跡期間において、デング熱の発症を61.2%、入院を84.1%予防する持続的な効果が示されました39。そして最も重要な点として、過去の感染歴の有無にかかわらず接種が可能であり、接種前の抗体検査が不要であることが示され、先行ワクチンの課題であったADEのリスク増大が確認されなかったことです39。

世界と日本での承認状況

QDENGA®は、欧州連合、英国、ブラジル、インドネシア、タイ、ベトナムなど多くの国で承認されています39404142。WHOも2023年10月に、流行地域の子供たちへの接種を推奨しました143。

日本国内では、武田薬品工業が2023年6月に製造販売承認申請を行い、2024年5月24日に厚生労働省の専門部会で承認が了承されました44。これにより、近い将来、日本国内でも接種が可能になる見通しです。QDENGA®の登場は、デング熱の予防戦略に「免疫獲得」という能動的なアプローチを加えるものであり、流行地への渡航者や将来的な国内リスクに備える上で重要な選択肢となることが期待されます。しかし、ワクチンは万能ではなく、従来の予防策と組み合わせた総合的な対策が不可欠です21。

よくある質問

デング熱は人から人へうつりますか?

いいえ、人から人へ直接感染することはありません。デング熱は、ウイルスを保有する蚊に刺されることによってのみ感染します4。ただし、感染した人の血中にはウイルスが存在するため、その人を刺した蚊が別の人を刺すことで感染が広がります。

デング熱の疑いがある場合、どの薬を飲めばよいですか?

一度かかったら、もうかかりませんか?

日本の夏でもデング熱にかかる可能性はありますか?

結論

デング熱は、気候変動とグローバル化を背景に、世界的に拡大を続ける公衆衛生上の深刻な脅威です。日本においても、媒介蚊の存在と海外からの輸入症例により、国内感染のリスクは常に存在します。特異的な治療法がない現状では、予防が最も重要であり、その基本は「蚊に刺されない」「蚊を増やさない」という個人と社会双方の地道な努力にあります。また、万が一感染が疑われる場合には、解熱期に重症化しうるというデング熱特有の経過を理解し、「警告サイン」を見逃さずに早期に医療機関を受診することが、自らの命を守る上で決定的に重要です。アセトアミノフェン以外の解熱鎮痛剤を自己判断で服用することは厳に慎まなければなりません。近年、QDENGA®という新しいワクチンが登場し、予防の選択肢が広がることは大きな希望ですが、ワクチンだけに頼るのではなく、今後も総合的な予防策を継続していく必要があります。デング熱について正しく理解し、適切に行動することが、私たち自身と社会を守るための最善の策です。

日本国内の相談窓口と信頼できる情報源

デング熱に関する最新かつ正確な情報を入手し、不安な場合に相談できる窓口を知っておくことは非常に重要です。以下の公的機関の情報を参考にしてください。

- 厚生労働省: 国民向けの注意喚起やQ&Aを提供しています。15

- 国立感染症研究所 (NIID): 国内外の発生状況や専門的な情報を提供しています。6

- 厚生労働省検疫所 (FORTH): 海外渡航者向けの注意喚起を行っています。15

- お近くの保健所: 発熱などの症状があり、デング熱が心配な場合に相談できます。4

- 医療機関: 症状がある場合は、海外渡航歴を伝えた上で速やかに受診してください。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康上の懸念がある場合、または健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- World Health Organization. Dengue and severe dengue. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

- European Centre for Disease Prevention and Control. Dengue. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/dengue

- Pan American Health Organization. Dengue: Symptoms, Prevention and Treatments. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.paho.org/en/topics/dengue

- 日本医師会. デング熱に関するQ&A(厚生労働省作成). [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.med.or.jp/doctor/kansen/dengue/003282.html

- Centers for Disease Control and Prevention. Dengue Vaccine VIS. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/current-vis/dengue.html

- 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト. デング熱. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/dengue/010/dengue-info.html

- Gavi, the Vaccine Alliance. Dengue fever vaccine results published in Lancet. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.gavi.org/news/media-room/dengue-fever-vaccine-results-published-lancet

- DYM Medical Center Indonesia. デング熱の症状、原因、治療に関する解説. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://dymmedicalclinic.id/opd/disease/dengue-fever/

- 国立感染症研究所. 海外におけるデング熱の流行状況. IASR. 2024;45(8):157-158. Available from: https://idsc.nih.go.jp/surveillance/iasr/45/534/article/030/index.html

- Kaur P, Verma S, Bhattacharya D. Dengue: Update on Clinically Relevant Therapeutic Strategies and Vaccines. Trop Med Infect Dis. 2023;8(4):207. doi:10.3390/tropicalmed8040207. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10111087/

- Ali H, Al-Rasheede M. Dengue. [Updated 2024 Jan 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38280388/

- Chancharoen T, Lu G, Hii A, et al. Global dengue fever management in health systems: identifying strategies, challenges and solutions – a scoping review protocol. Syst Rev. 2024;13(1):164. doi:10.1186/s13643-024-02555-z. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12035428/

- 国立感染症研究所. 【特集】デング熱・デング出血熱 2019~2023年. IASR. 2024;45(8):149-150. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/niid/ja/dengue-m/dengue-iasrtpc/11893-534t.html

- 千葉県. デング熱関連情報. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/mos-borne/dengue.html

- 厚生労働省. デング熱について. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131101.html

- 厚生労働省. デング熱について. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/AA10K-0000131101.html

- 国立感染症研究所. 速報>約70年ぶりに確認された国内感染デング熱の第1例に関する報告. IASR. 2014;35:215-216. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/dengue-m/dengue-iasrs/5268-pr4191.html

- 島根県. デング熱流行地域への旅行時には蚊に要注意. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www1.pref.shimane.lg.jp/contents/kansen/topics/dengue/

- 大阪市. デング熱について – 蚊・ダニ媒介感染症. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000280748.html

- Centers for Disease Control and Prevention. Ongoing Risk of Dengue Virus Infections and Updated Testing Guidance for U.S. Healthcare Providers. [インターネット]. 2024年6月25日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.cdc.gov/han/php/notices/han00523.html

- Mayo Clinic. Dengue fever – Symptoms and causes. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dengue-fever/symptoms-causes/syc-20353078

- Ubol S, Halstead SB. Immune response to dengue virus and prospects for a vaccine. Annu Rev Immunol. 2010;28:193-213. doi:10.1146/annurev-immunol-030409-101235. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21219187/

- Bangkok Hospital. デング熱について. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.bangkokhospital.com/ja/content/prevention-and-treatment-dengue-fever

- World Health Organization. Dengue – Global situation. [インターネット]. 2024年5月30日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON518

- Centers for Disease Control and Prevention. Dengue | Yellow Book. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-associated-infections-diseases/dengue.html

- Chaudhary R, K S, Singh A, et al. Management of Dengue: An Updated Review. Cureus. 2022;14(12):e32888. doi:10.7759/cureus.32888. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9793358/

- Centers for Disease Control and Prevention. Dengue Case Management Pocket Guide. [インターネット]. 2024年5月. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.cdc.gov/dengue/media/pdfs/2024/05/20240521_342849-B_PRESS_READY_PocketGuideDCMC_UPDATE.pdf

- Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Classifying Dengue. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.cdc.gov/dengue/hcp/clinical-signs/guidelines.html

- 厚生労働省. 蚊媒介感染症の診療ガイドライン. [インターネット]. 2016年. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf

- Verma SK, Kumar S, Ghalaut V, et al. Dengue Fever, COVID-19 (SARS-CoV-2), and Antibody-Dependent Enhancement (ADE): A Perspective. Cytokine. 2020;133:155153. doi:10.1016/j.cyto.2020.155153. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7300451/

- Martinez DR, Metz SW, Giraldo-Acosta M, et al. Modeling Dengue Immune Responses Mediated by Antibodies: A Qualitative Study. Viruses. 2021;13(9):1841. doi:10.3390/v13091841. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8464952/

- Ferguson N, Anderson R, Gupta S. The effect of antibody-dependent enhancement on the transmission dynamics and persistence of multiple-strain pathogens. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999;96(2):790-4. doi:10.1073/pnas.96.2.790. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC15215/

- Tripathi S, Baluni S, Sharma R, et al. A Review on Dengue Vaccine Development. Vaccines (Basel). 2020;8(1):59. doi:10.3390/vaccines8010059. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32024238/

- Mayo Clinic. Dengue fever – Diagnosis and treatment. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dengue-fever/diagnosis-treatment/drc-20353084

- 厚生労働省. 蚊媒介感染症の診療ガイドライン. [インターネット]. 2015年4月21日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/dengue_fever_jichitai_20150421-02.pdf

- 国立感染症研究所. デング熱・チクングニア熱の診療ガイドライン. [インターネット]. 2015年5月22日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20150727deng.pdf

- 外務省. デング熱に関する注意喚起(感染が疑われる場合、早期に医療機関を受診してください). [インターネット]. 2024年4月25日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2024C024.html

- EurekAlert!. The Lancet: World’s most advanced dengue vaccine candidate shows promise in phase 3 trial. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.eurekalert.org/news-releases/472959

- Business Wire. 武田薬品のQDENGA® (4価弱毒生デング熱ワクチン)が欧州連合における承認を取得. [インターネット]. 2022年12月8日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005212/ja

- Business Wire. 武田薬品のQDENGA® (4価弱毒生デeng熱ワクチン)の使用がデングウイルス感染歴に関係なくインドネシアで承認される. [インターネット]. 2022年8月22日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.businesswire.com/news/home/20220822005462/ja

- VIETJOベトナムニュース. 国内初のデング熱ワクチン接種サービス開始、日本製ワクチンを使用. [インターネット]. 2024年9月23日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.viet-jo.com/news/social/240923182718.html

- ジェトロ. ベトナム保健省、武田薬品によるデング熱ワクチンを承認. [インターネット]. 2024年6月5日. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/06/552232337817c985.html

- サミティヴェート病院. WHO が推奨する武田薬品デング熱ワクチン(QDENGA)の接種を開始しました. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://samitivej-jp.com/data/media/20240123_Dengue_Vaccine_QDENGA.pdf

- 医薬品医療機器総合機構. 審議結果報告書 令和6年5月29日. [インターネット]. [引用日: 2025年7月1日]. Available from: https://www.pmda.go.jp/drugs/2024/P20240627001/780069000_30600AMX00159_A100_1.pdf