親知らずの抜歯は、多くの人が経験する可能性のある歯科治療ですが、特に「下の親知らずを抜くのは大変だった」という話を聞き、不安を感じている方も少なくないでしょう。実際に、抜歯の難易度や伴うリスクは、上の歯(上顎)と下の歯(下顎)で大きく異なります。しかし、それは単純に「下は大変、上は楽」という話で終わるものではありません。それぞれの顎には、特有の解剖学的特徴に起因する、異なる種類のリスクが存在します。この記事では、JHO編集委員会が最新の科学的根拠と国内外の専門機関の指針に基づき、親知らず抜歯に関する包括的な情報を提供します。上顎と下顎のリスクプロファイルの徹底比較から、抜歯の必要性を判断するための世界的な議論、日本国内での費用、そして安全な回復への道のりまで、あなたが情報に基づいた賢明な決断を下すために必要な知識のすべてを、深く、そして分かりやすく解説します。

この記事の科学的根拠

この記事は、JHO編集委員会が信頼性の高い医学的エビデンスのみに基づき作成しています。提示されるすべての医学的見解、統計データ、および推奨事項は、以下に示すような権威ある機関のガイドラインや、査読審査を経た学術研究論文を情報源としています。

- 米国口腔顎顔面外科学会 (AAOMS): 親知らずの管理に関する指針や、症状のない親知らずを早期に抜歯することの利益に関する見解は、同学会の白書に基づいています12。

- 英国国立医療技術評価機構 (NICE): 症状のない親知らずの予防的抜歯を推奨しないという保守的なアプローチに関する記述は、同機構の公的ガイダンスを典拠としています3。

- 日本口腔外科学会 (JSOMS): 日本国内における親知らず抜歯の適応や、専門医の役割に関する情報は、同学会が提供する公開情報に基づいています4。

- Sultan Qaboos University Medical Journal掲載の研究: 下顎の親知らず抜歯に伴う神経損傷の具体的な発生率(下顎神経損傷1.6%、舌神経損傷5.6%)に関するデータは、オマーンの大学病院で行われた後ろ向き研究から引用しています5。

- British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery掲載の研究: 上顎の親知らず抜歯における上顎洞穿孔(口腔上顎洞交通)のリスク(最大13%)に関する統計は、ドイツで行われた大規模な多施設共同研究の結果に基づいています6。

要点まとめ

- 下の親知らず抜歯は、硬い骨の構造と複雑な歯根のため、一般的に上の歯より痛みや腫れが強く、回復に時間がかかります7。

- 下顎の抜歯には「神経損傷」という特有のリスクがあります。これは唇や舌の感覚麻痺を引き起こす可能性がありますが、永久的な損傷の発生率は約0.2%〜0.5%と非常に低いものです5。

- 上顎の抜歯は比較的容易とされますが、「上顎洞穿孔(口腔と鼻腔がつながる穴)」という特有のリスクがあり、その発生率は5%〜13%と報告されています6。

- 抜歯が絶対的に必要なのは、再発する炎症(智歯周囲炎)、重度の虫歯、隣の歯への悪影響、嚢胞や腫瘍の存在などの医学的理由がある場合です3。

- 症状のない親知らずを抜くべきかについては世界的に議論があり、英国では「不要」との見解が、米国では「将来のリスクを避けるため早期抜歯を推奨」との見解が主流です13。

- 日本での抜歯費用は、保険適用(3割負担)の場合、単純な抜歯で1,000円〜3,000円、複雑な外科手術では4,000円〜8,000円程度が目安です(診察料・検査料別途)8。

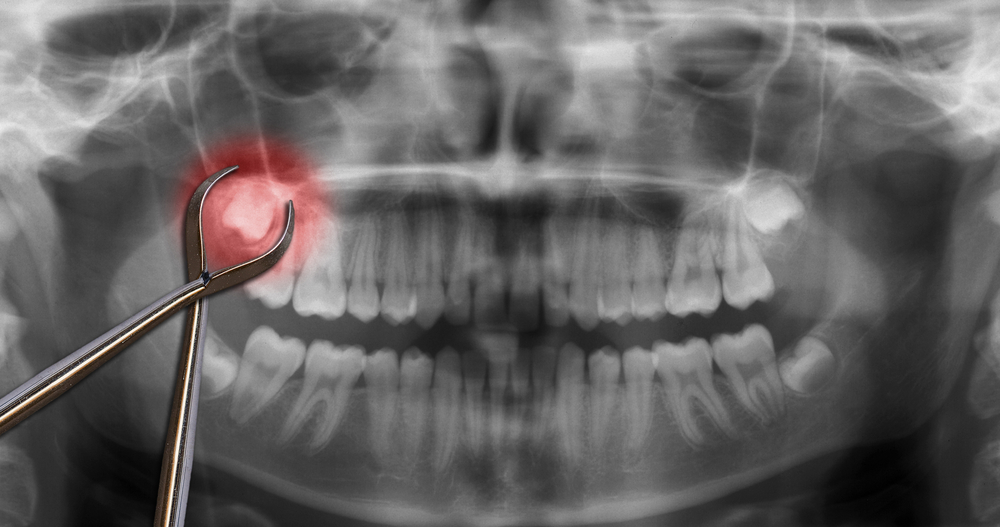

第1部:リスクの徹底比較 ― なぜ「下の歯は大変」と言われるのか?

多くの患者さんが抱く「下の親知らず抜歯は上の歯より大変」という認識は、単なる個人的な感想ではなく、明確な解剖学的根拠に基づいています。この違いを科学的に理解することは、抜歯に伴うリスクを正しく評価するための第一歩です。

1.1. 根本的な違い:骨の硬さと歯の形

抜歯の難易度を決定づける主な要因は、顎の骨の構造と歯根の形態にあります。

- 骨の密度と構造: 最大の違いは骨の質です。杏雲ビル歯科などの日本の医療機関からの情報によると、上顎骨(じょうがくこつ)はスポンジ状で血管が多く、比較的柔らかい構造をしています97。このため、抜歯時に歯が揺れやすく、比較的少ない力で歯を脱臼させることが可能です。一方、下顎骨(かがくこつ)は非常に密度が高く、硬くて頑丈な骨です7。この硬い骨から歯を取り出すためには、歯を分割したり、周囲の骨を削ったりする追加的な処置が必要になることが多く、これが手術時間の延長と侵襲度の増加につながります10。

- 歯根の形態: せきれい歯科クリニックが指摘するように、歯根の形状も重要な要素です11。上の親知らずは、根が1本で比較的単純な形をしていることが多いです。対照的に、下の親知らずは2本から3本の根を持つことが多く、それらが曲がっていたり、複雑に絡み合っていたりするため、抜歯を物理的に困難にします11。

これらの解剖学的な違いは、術後の回復過程にも直接影響します。一般的に侵襲の少ない上顎の抜歯後は、痛みが少なく、腫れも軽度で、回復が早い傾向にあります7。しかし、より複雑な処置を要する下顎の抜歯後は、強い痛みや顔の輪郭が変わるほどの腫れを経験し、回復にも長い時間を要することが一般的です7。

1.2. 下顎の特異的リスク:神経損傷とドライソケット

下顎の抜歯における懸念は、痛みや腫れだけではありません。より深刻な医学的リスクも下顎に集中しています。

感覚神経の損傷 (Sensory Nerve Injury)

これは下顎の親知らず抜歯における最も懸念される合併症です。下顎骨の中には、下唇や顎、歯の感覚を支配する「下歯槽神経(かしそうしんけい)」と、舌の感覚を支配する「舌神経(ぜつしんけい)」が走行しており、親知らずの根の先端と非常に近い位置にあるためです7。

リスクの定量化: ただ「リスクがある」と言うのではなく、具体的なデータを見ることが重要です。Sultan Qaboos University Medical Journalに掲載された1,116症例を対象とした大規模な後ろ向き研究では、感覚神経損傷の全体的な発生率は7.2%でした。下顎の歯に限定すると、下歯槽神経の損傷率は1.6%、舌神経の損傷率は5.6%と報告されています5。

一時的か、永久的か: 幸いなことに、これらの神経損傷の大部分は一時的なもので、数週間から数ヶ月で感覚は回復します。前述の研究でも、報告された45件の神経損傷のうち41件が回復しました5。しかし、ごく稀に永久的な感覚麻痺が残ることもあります。データによれば、下顎の親知らず抜歯における永久的な下歯槽神経損傷の発生率は約0.2%、舌神経の永久的な損傷は約0.5%と推定されています5。これらの数値を正確に知ることで、漠然とした恐怖を、情報に基づいたリスク評価に変えることができます。

ドライソケット(抜歯後骨炎)

これは、抜歯後にできた穴(抜歯窩)で血の塊(血餅)がうまく形成されない、または早期に剥がれてしまうことで、骨が露出し激しい痛みを引き起こす合併症です。医学文献によれば、ドライソケットは圧倒的に下顎の抜歯後に多く発生します12。Al-Asfourらの研究では、この合併症の発生率は0.5%で、注目すべきことに、記録された全症例が下顎で発生していました5。喫煙、経口避妊薬の使用、そして抜歯手術の複雑性がリスクを高める要因として知られています5。

1.3. 上顎の「静かなる」リスク:上顎洞穿孔 (OAC)

「上の抜歯は安全」という単純な認識に挑戦する、専門的な視点がここにあります。下顎の神経損傷ほど知られていませんが、上顎には「上顎洞穿孔(じょうがくどうせんこう)」という特有の、そして決して無視できないリスクが存在します。

定義とメカニズム: 上顎洞穿孔(口腔上顎洞交通 – Oroantral Communication, OAC)とは、口の中と、鼻の脇にある空洞「上顎洞」との間に穴が開いてしまう状態を指します13。上の親知らずの根は、解剖学的に上顎洞の底部分と非常に近接しているか、時には上顎洞内に入り込んでいることさえあります。この歯を抜く際に、隔てている薄い骨が一緒に取れてしまうことで、この交通が生じます14。

発生頻度とリスク要因: OACは稀な合併症ではありません。ドイツで行われた大規模な多施設共同研究では、上顎の親知らず抜歯手術において、全体の13%でOACが発生したと報告されています6。さらに懸念されるのは、骨の中に完全に埋まっている歯(完全埋伏智歯)の場合、この発生率は24%にまで跳ね上がることです6。日本国内の研究(平田ら、2001年)でも、患者ベースで5.8%、歯数ベースで3.8%の発生率が報告されており、日本の臨床現場でも認識されているリスクです13。年齢が高いほど、また歯が骨の深い位置にあるほど、リスクは増大します14。

管理と起こりうる結果: 2-3mm程度の小さな穴であれば自然に閉鎖することもありますが15、大きな穴は直ちに歯茎の粘膜で覆うなどの外科的処置が必要です。放置されると、口の中の細菌が上顎洞に侵入し、慢性的な副鼻腔炎(蓄膿症)の原因となったり、瘻孔(ろうこう)という治りにくい穴が形成されたりして、さらに複雑な手術が必要になることがあります15。

1.4. リスクプロファイル比較:上顎 vs. 下顎

これまでの詳細な分析をまとめるため、以下の比較表をご覧ください。これにより、各顎のリスク特性が一目で分かります。

| リスク要因 | 上顎 | 下顎 | 主要な注記・根拠 |

|---|---|---|---|

| 痛みと腫れの程度 | 低い〜中程度 | 中程度〜高い | 上顎は骨が柔らかく、処置が単純なため軽度な傾向7。 |

| 神経損傷 | 極めて稀 | 低いが重大 | 下歯槽神経・舌神経へのリスクが主。永久的損傷は約0.2-0.5%57。 |

| 上顎洞穿孔 (OAC) | 特異的リスク (5-13%) | なし | 上顎の主要リスク。埋伏歯や高齢でリスク増613。 |

| ドライソケット | 稀 | 比較的多い | 主に下顎で発生。研究での発生率は約0.5%5。 |

| 処置の難易度 | 一般的に容易 | しばしば複雑 | 骨密度、歯根の形態、重要構造物との近接性が影響9。 |

| 治癒期間 | 比較的速い | 比較的遅い | 上顎は通常1週間以内、下顎は1〜2週間以上かかることも7。 |

この比較から分かるように、問題はどちらが「安全か」ではなく、どちらの顎にどのような「種類のリスク」があるかを理解することです。この知識は、次のステップである「抜歯すべきか否か」という、より個人的な意思決定への重要な架け橋となります。

第2部:意思決定ガイド ― あなたは親知らずを抜くべきか?

各顎のリスクを理解した上で、次なる疑問は「自分は親知らずを抜くべきなのか?」です。このセクションでは、世界的な医療ガイドラインに基づき、抜歯の必要性を判断するための客観的なフレームワークを提供します。

2.1. 抜歯が絶対的に必要な場合:明確な医学的適応

議論の余地なく抜歯が推奨される、明確な医学的理由が存在します。英国のNICEや米国のAAOMSといった権威ある機関のガイドラインは、以下のような状況を抜歯の適応として挙げています13。

- 再発性の智歯周囲炎: 親知らず周囲の歯茎が腫れて痛む感染症(智歯周囲炎)が、2回以上繰り返される場合。NICEのガイドラインでは、これが抜歯の明確な適応とされています3。

- 治療不可能な病変:

- 隣接する歯への悪影響:

- 嚢胞や腫瘍の存在: レントゲン写真で、親知らずに関連する嚢胞(のうほう)や腫瘍が疑われる場合は、病変とともに歯を摘出する絶対的な適応となります3。

- その他の外科的理由: 顎の骨折線上に親知らずが存在する場合や、他の顎矯正手術、再建手術の妨げになる場合にも抜歯が考慮されます3。

2.2. 世界的な大論争:「症状のない親知らず」をどうするか?

親知らずの管理において最も意見が分かれるのが、痛みも腫れもない「無症状」の歯をどう扱うかです。この問題に対する世界の主要な考え方を知ることは、あなたが歯科医師と対話し、自身の治療方針を決定する上で非常に有益です。

【英国の視点】保守的アプローチ (NICEガイドライン)

英国の国立医療技術評価機構(NICE)が2000年に発表したガイドラインは、保守的な立場の代表です。その核心的な推奨は、「病変のない埋伏した親知らずの予防的抜歯は中止されるべきである」というものです316。この勧告の背景には、予防的抜歯の利益を証明する質の高い科学的根拠が乏しいこと、そして不必要な手術は患者を本来避けられたはずのリスクに晒すことになる、という考え方があります17。この立場では、問題を起こしていない歯は定期的に観察すれば十分とされます。ただし、このガイドラインは発行から時間が経過しており、最新の知見を反映させるための更新が議論されている点も指摘されています18。

【米国の視点】積極的アプローチ (AAOMSガイドライン)

一方、米国口腔顎顔面外科学会(AAOMS)は、より積極的・予防的なアプローチを提唱しています。彼らの議論の根底にあるのは、「無症状(Asymptomatic)」は「無病変(Disease-Free)」を意味しないという重要な区別です2。患者が痛みを感じていなくても、親知らずの周りでは歯周病原菌が静かに増殖し、慢性的な炎症が進行している可能性があるとAAOMSは主張します19。

AAOMSは、若いうち(理想的には歯根が未完成で骨が柔らかい25〜30歳以前)に抜歯を行うことで、術後の合併症リスクや回復期間を大幅に短縮できると強調しています2。彼らが引用する長期的な研究によれば、放置された「無症状」の親知らずの70%以上が、最終的には何らかの問題を発症し、よりリスクの高い高齢期に抜歯を余儀なくされるとされています19。そのため、将来的に問題を起こす可能性が高い親知らずは、積極的に抜歯を検討すべきだと推奨しています2。

日本における実践

日本国内の歯科医療機関からの情報を分析すると、臨床現場での判断は、上記二つの考え方を踏まえつつも、NICEの指針と同様に、既に発生している病変を解決することを主眼に置く傾向が見られます4。しかし、将来的な歯並びへの影響など、予防的な観点も考慮に入れられており4、最終的には個々の患者のリスクと利益を総合的に評価し、ケースバイケースで判断が下されているのが実情と言えるでしょう。

2.3. あなたのための意思決定チェックリスト

これらの専門的知識を、あなたの具体的な行動計画に落とし込むためのチェックリストです。

- ステップ1:自己評価(症状と個人的状況)

- 現在、痛み、腫れ、口の開けにくさ、食べ物のかすの詰まりなどの症状はありますか?

- 症状がある場合、その頻度や強さはどの程度ですか?

- 今後数週間以内に、旅行や試験、重要な仕事など、休養が取りにくい予定はありますか20?

- ステップ2:専門家による診察と診断

- 臨床検査: 歯科医師が口腔内を直接確認します。

- 画像診断:

- パノラマX線写真: 歯の全体的な位置や向きを把握するための基本的な検査です。

- 歯科用CT: 下顎の神経や上顎洞との正確な位置関係を3次元的に評価するために、複雑なケースでは必須となる検査です。これにより、手術の安全性が格段に向上します21。

- ステップ3:歯科医師との対話診断結果を基に、以下の質問をしてみましょう。

- 「私の親知らずは、現在何か問題(虫歯や歯周病など)を起こしていますか?」

- 「(上顎の場合)上顎洞穿孔のリスクはどのくらいですか?」

- 「(下顎の場合)神経損傷のリスクはどのくらいですか?」

- 「もしこの歯を抜かずに残した場合、将来的に問題が起こる可能性はどのくらいだと考えられますか?」

- 「私の状況において、今抜歯するメリットとデメリット、経過観察を続けるメリットとデメリットを比較して、先生のご意見をお聞かせください。」

- ステップ4:最終的な意思決定すべての情報を踏まえ、ご自身の健康状態、リスク許容度、そしてライフプランに照らし合わせて、最終的な決断を下します。

第3部:患者の道のり ― 専門家の選択、費用、そして回復

抜歯を決断した後、患者が直面する現実的な問題、すなわち「どこで、いくらで、どのように」治療を受けるかについて、具体的な情報を提供します。

3.1. 専門家を探す:口腔外科認定医・専門医の重要性

すべての抜歯が同じではありません。特に複雑なケースでは、高度な専門知識を持つ専門家の力が必要です。日本口腔外科学会(JSOMS)が認定する「認定医」や「専門医」は、その分野における高い技術と経験の証です21。

どのような場合に専門医を探すべきか?

- 複雑な埋伏歯: 歯が骨の中に完全に埋まっている(骨内埋伏)、真横を向いている(水平埋伏)など、抜歯が困難な場合21。

- 危険な解剖学的位置: 歯根が下歯槽神経に非常に近い、または上顎洞に接している場合21。

- 全身疾患を持つ患者: 糖尿病や心疾患などの持病がある方や、血液をサラサラにする薬を服用している方は、全身管理が可能な専門医による治療が安全です21。

多くの質の高い歯科医院では、JSOMS認定医が在籍していることを、安全な外科処置を提供できる証として掲げています2122。

3.2. 日本における抜歯費用:保険適用の詳細分析

費用は患者にとって最大の関心事の一つです。日本で医学的に必要と判断された親知らずの抜歯は、公的医療保険の対象となります。以下の表は、保険適用(3割負担)の場合の費用の目安をまとめたものです。

| 処置の種類 | 費用目安 (円) | 含まれる内容 | 追加で発生しうる費用 |

|---|---|---|---|

| 単純抜歯 (まっすぐ生えている) | 1,000円 ~ 3,000円 | 抜歯、局所麻酔、基本的な薬剤 | 初再診料、X線検査料 |

| 難抜歯 (横向き・一部埋伏) | 2,000円 ~ 5,000円 | 歯の分割を伴う抜歯、麻酔、薬剤 | 初再診料、X線検査料、CT撮影料 |

| 外科的抜歯 (完全埋伏・骨削合) | 4,000円 ~ 8,000円 | 歯肉切開、骨削合、歯の分割、縫合、薬剤 | 初再診料、CT撮影料(ほぼ必須) |

| その他関連費用 |

|

||

保険適用外のケース: 矯正治療のためなど、医学的な必要性がなく便宜的に行われる抜歯(便宜抜歯)は、保険が適用されず、全額自己負担の自由診療となります23。

3.3. 術後ケアガイド:最適な回復へのステップ・バイ・ステップ

手術の成功は、術後の自己管理にかかっています。以下のタイムラインに従うことで、合併症のリスクを最小限に抑え、スムーズな回復を促すことができます。

- 抜歯直後 (0〜3時間)

- 最初の24時間

- 2日目〜3日目 (腫れのピーク)

- 1週間後

- 痛みや腫れは大幅に改善します。

- 通常、7〜10日後に抜糸と経過観察のために再診します20。

直ちに医師に連絡すべき症状

制御不能な多量の出血、薬を飲んでも治まらない激しい痛み、3日目以降も悪化する腫れ、高熱、傷口からの排膿(膿が出ること)などが見られた場合は、すぐに手術を受けた医療機関に連絡してください26。

よくある質問

症状のない親知らずも、必ず抜かなければいけませんか?

抜歯は上と下、どちらが痛いですか?

一般的に、下の親知らずの抜歯の方が痛みや腫れが強い傾向にあります。これは、下顎の骨が硬く、歯根の形が複雑なため、手術がより侵襲的になりがちだからです7。しかし、痛みや腫れの程度には個人差が大きく、処置の難易度にも左右されます。

抜歯費用は保険適用になりますか?合計でいくらくらいかかりますか?

炎症や虫歯など、医学的な理由がある抜歯は公的医療保険が適用されます。3割負担の場合、抜歯自体の費用は1,000円〜8,000円程度ですが、これに初診料(約1,000円)、レントゲン撮影料(約1,000円〜3,000円)、CT撮影料(約4,000円〜6,000円)、薬剤費などが加わります。したがって、複雑なケースでは総額で1万円を超えることもあります8。

抜歯後、どのくらいで通常の生活に戻れますか?

結論

親知らずの抜歯は、上顎と下顎で異なるリスクプロファイルを持つ、医学的に複雑な意思決定を伴う処置です。下顎は神経損傷のリスクを、上顎は上顎洞穿孔のリスクを内包しており、「どちらが簡単か」という二元論で語ることはできません。抜歯の決定は、再発する炎症や虫歯といった明確な医学的適応の有無、そして症状のない歯については、予防的抜歯に関する世界的な議論と個々の患者のリスク・利益バランスを深く理解した上で、専門家である歯科医師と共に行うべきです。本稿で提供した科学的根拠に基づく情報が、皆様の不安を和らげ、ご自身の健康について賢明な選択を下すための一助となることを、JHO編集委員会一同、心より願っております。

免責事項本記事は情報提供を目的としたものであり、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康に関する懸念や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS). White Paper on the Management of Third Molar Teeth. Rosemont, IL; 2016. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://aaoms.org/wp-content/uploads/2024/03/management_third_molar_white_paper.pdf

- American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS). Supporting Information to the Management of Patients with Third Molar Teeth. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://aaoms.org/wp-content/uploads/2022/06/management_third_molar_supporting_information.pdf

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Guidance on the extraction of wisdom teeth. London, UK; 2000 Mar. (Technology Appraisal Guidance [TA1]). [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ta1

- 日本口腔外科学会. 「親知らず」について|口腔外科相談室. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.jsoms.or.jp/public/soudan/ha/oyashirazu/

- Al-Asfour A, Al-Muzaini M, Al-Fayadh A, Al-Otaibi F, Al-Sultan M. Complications of Third Molar Extraction: A retrospective study from a tertiary healthcare centre in Oman. Sultan Qaboos Univ Med J. 2019;19(4):e316-e322. doi:10.18295/squmj.2019.19.04.009. PMID: 31728221. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6839670/

- Rothweiler W, Schlegel K, Hölzle F, Kesting M, Seidel F, et al. Incidence and predictive factors for perforation of the maxillary antrum in operations to remove upper wisdom teeth: a prospective multi-centre study. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017;55(8):821-826. doi:10.1016/j.bjoms.2017.06.014. [リンク先は要約]. Available from: https://exodontia.info/wp-content/uploads/2021/10/BJOMS_2007._Incidence_predictive_factors_for_perforation_of_the_maxillary_antrum_in_operations_to_remove_upper_wisdom_teeth._Prospective_multi-centre_study.pdf

- つしま歯科. 親知らず抜歯は上の歯・下の歯で痛みや治癒期間に違いはある … [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://ts-dc.com/blog/useful/upper-lower-difference/

- 日航ビル歯科室. 親知らず抜歯のよくある質問(FAQ). [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://nikko.toeikai.or.jp/treatment/wisdom-tooth/widsom-question/

- 杏雲ビル歯科. 親知らずの抜歯の難易度について。 Blog. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.nikoraikai.org/news/169/

- たかい歯科クリニック. 親知らずの抜歯、上と下のどちらが簡単?. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://takai-dc.jp/blog/親知らずの抜歯、上と下のどちらが簡単?/

- せきれい歯科クリニック. 親知らずの抜歯、上と下どちらが大変? – 医院ブログ. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.sekirei-dent.jp/dental/blog/親知らずの抜歯、上と下どちらが大変?/

- Hupp JR, Ellis E, Tucker MR. Complications of Third Molar Surgery. In: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 5th ed. St. Louis, MO: Mosby Elsevier; 2008. Chapter 9. [リンク先は類似内容の論文]. Available from: https://exodontia.info/wp-content/uploads/2021/07/Oral_Maxillofacial_Surg_Clin_N_Am_2007._Complications_of_Third_Molar_Surgery.pdf

- 加古川アップル歯科. 歯科口腔外科. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://kakogawa-appledc.jp/general/surgery

- Pro-health.pl. Risk factors in oroantral communication while extracting the upper third molar. Dental and Medical Problems. 2018;55(1):69-72. doi:10.17219/dmp/81014. Available from: https://dmp.umw.edu.pl/pdf/2018/55/1/69.pdf

- Khandelwal P, et al. The effectiveness of surgical management of oroantral communications: A systematic review of the literature. J Maxillofac Oral Surg. 2014;13(4):405-16. [リンク先は要旨]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/268874600_The_effectiveness_of_surgical_management_of_oroantral_communications_A_systematic_review_of_the_literature

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Overview | Guidance on the extraction of wisdom teeth. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ta1/chapter/1-Guidance

- Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Guidance on the Extraction of Wisdom Teeth. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.scottishdental.nhs.scot/library/guidance-on-the-extraction-of-wisdom-teeth/

- The British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Updated 2020 guidelines for lower third molar management gives fresh approach to patient care. [インターネット]. 2020. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.baoms.org.uk/about/news/147/updated2020_guidelines_for_lower_third_molar_management_gives_fresh_approach_to_patient_care

- American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS). Evidence-Based Management of Third Molar Teeth. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://aaoms.org/wp-content/uploads/2022/06/evidence_based_management_third_molars.pdf

- はせがわ歯科医院. 親知らずのQ&A(Answer). [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.hasegawashikaiin.jp/faq03/faq13/

- 宮崎デンタルオフィス. 日本口腔外科学会認定医による親知らずの抜歯・口腔外科手術. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://miyazakidental.com/oms-specialist/

- 国立スマイル歯科. 口腔外科学会認定医が対応する口腔外科|親知らずの抜歯や外傷. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.kunitachi-smile.com/menu/oral/

- 矢谷歯科医院. 親知らずを抜く費用はいくら?保険適用となるのか、高額になるケースとは. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://iga-dental.jp/column/2257/

- 日本口腔外科学会. 手術、手技に関して. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.jsoms.or.jp/public/disease/setumei_syujyutu/

- 京都府歯科医師会. よ坊さんだより・140 親知らずの抜歯後の注意点. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.kda8020.or.jp/citizens/yobousan/3750

- NHS inform. Wisdom tooth removal. [インターネット]. [2025年7月24日引用]. Available from: https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/dental-treatments/wisdom-tooth-removal/