この記事の科学的根拠

この記事は、提供された研究報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示します。

- 日本循環器学会 (JCS): 本記事におけるDVTの治療法、特に直接経口抗凝固薬(DOACs)の推奨や遠位型DVTへの新しいアプローチに関する指針は、JCSが発行した2025年版のガイドラインに全面的に基づいています11。

- 厚生労働省 (MHLW): エコノミークラス症候群の予防策、特に水分補給に関する一般的な推奨事項は、厚生労働省が提供する公衆衛生情報に基づいています2124。

- 海外の主要医学文献 (NCBI, PubMed): DVTの基本的な病態生理、診断基準(ウェルズスコアなど)、および国際的な治療選択肢に関する記述は、アメリカ国立生物工学情報センター(NCBI)やPubMedに掲載されている査読付き論文や系統的レビューに基づいています21628。

- 日本の専門医療機関及び学会: 日本国内におけるDVTの疫学的実態や臨床現場での具体的な対応については、日本脈管学会の報告10や、目黒外科クリニックなどの専門施設の情報1を参考にしています。

要点まとめ

- 深部静脈血栓症(DVT)は、主に脚の深部静脈に血栓が形成される病気で、肺血栓塞栓症(PE)という生命を脅かす合併症を引き起こす可能性があります1。

- 原因は「ウィルヒョウの三徴」(血流のうっ滞、血管内皮障害、血液凝固能の亢進)で説明され、長時間不動、手術、がん、妊娠などが主な危険因子です2。

- 日本でもDVTの発生率は増加傾向にあり、高齢化や生活習慣の欧米化が背景にあります。特に災害時の避難生活は危険性を高めます910。

- 主な症状は片脚の腫れ、痛み、発赤、熱感ですが、無症状の場合も多く、予防が極めて重要です15。

- 治療の第一選択は、経口抗凝固薬(DOACs)です。2025年の日本循環器学会ガイドラインでは、従来のワルファリンに代わり標準治療として強く推奨されています11。

- 予防の基本は、こまめな水分補給、足首の運動、長時間の同じ姿勢を避けることです。医療用弾性ストッキングの着用も有効です5。

深部静脈血栓症リスクと予防行動チェック

「足がむくむ・片脚だけ腫れている・長時間座りっぱなしの生活が続いている……これって深部静脈血栓症ではないか」と不安になりつつも、どこまでが様子見で良くて、どこからが受診すべき状態なのか判断に迷っている方は少なくありません。さらに、「もし肺塞栓症になったらどうしよう」という恐怖から、少しの違和感でも過剰に心配になってしまうこともあります。このボックスでは、そのような不安を抱える方が、自分のリスクと取るべき行動を整理できるように、ポイントをコンパクトにまとめます。

深部静脈血栓症(DVT)は確かに命に関わる可能性のある病気ですが、仕組みと危険因子を理解し、日常生活の中で「血液を滞らせない工夫」を続けることで、発症リスクを大きく下げることができます。また、一度血栓ができた後も、再発を防ぎながら上手に付き合っていくことが大切です。心臓・動脈・静脈を含む全体像や、他の心血管疾患との関わりを整理したい方は、まずは全体を俯瞰できる心血管疾患の総合ガイドも合わせて読んでおくと、今回のDVTの位置づけがより分かりやすくなります。

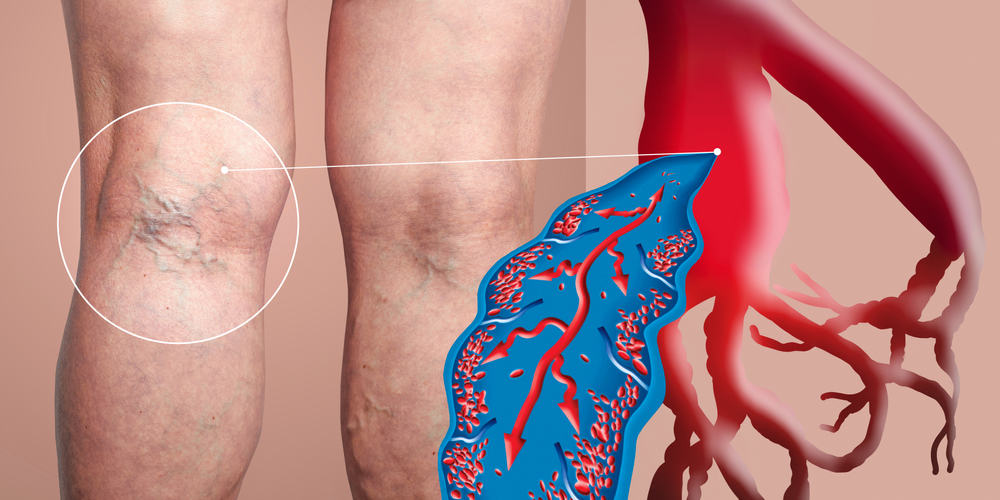

DVTが問題になるのは、静脈の中で血液がよどみ、血管の内側が傷つき、血が固まりやすくなる条件が重なったときです。長時間の座位や寝たきり、手術や外傷、がん・ホルモン治療・妊娠、肥満や脱水などは、いずれもこの「ウィルヒョウの三徴」を後押しします。さらに、脚の静脈の弁が弱り、血液が慢性的によどみやすい状態になっていると、血栓が生じる土壌が整ってしまいます。脚の血管がボコボコと浮き出るような見た目や、夕方になると重だるさ・むくみが強くなる場合は、すでに下肢静脈瘤が背景にあることも多く、このような静脈の弱りはDVTの温床になり得るサインとして押さえておきましょう。

予防の第一歩は、「長時間同じ姿勢を続けない」ことを日常のルールにすることです。デスクワークや長距離移動では、1〜2時間に一度は立ち上がって歩く、座ったままでも足首の曲げ伸ばしやかかと上げ・つま先上げを行ってふくらはぎの筋ポンプを動かす、といった小さな工夫が血流を大きく変えます。DVTでは「動かない時間をいかに減らすか」がとても重要なので、血圧対策として紹介されているウォーキングのような習慣づくりを、静脈の健康づくりにも積極的に取り入れてみてください。

第二のステップは、「血液を濃くしない生活」を心がけることです。水分摂取が少ない・アルコールやカフェインの飲み過ぎ・体重増加によるお腹周りの圧迫などは、いずれも静脈還流を悪くして血栓リスクを押し上げます。日本人に多い高血圧や代謝異常を同時に整える意味でも、塩分と総カロリーを見直し、野菜や良質なタンパク質を増やす食事はDVT予防にもプラスに働きます。具体的な減塩のコツや献立の整え方は、高血圧対策としてまとめられている食事療法の詳細を参考に、無理のない範囲で取り入れていくとよいでしょう。

一方で、「片脚だけ急に腫れて痛い」「ふくらはぎが赤く熱を持っている」「息切れや胸の痛みを伴う」といった症状が出ている場合は、セルフケアの範囲を超えた危険サインです。このような状態で様子見を続けると、血栓が肺に飛んで肺塞栓症を引き起こすリスクがあります。また、血管への負担という意味では、放置された高血圧が動脈側の合併症を増やすのと同じように、静脈にも長期的なダメージを蓄積させます。血管への総合的な負荷を理解するには高血圧のリスクも目を通しておくと、「血管全体を守る」視点が持ちやすくなります。

深部静脈血栓症は、「自分には関係ない」と思っている人ほど、災害時の車中泊や突然の長距離移動、入院や手術をきっかけに発症することがあります。だからこそ、今のうちに自分の危険因子を把握し、こまめな水分補給と「こまめに足を動かす習慣」をセットで身につけておくことが、将来の自分を守る最大の備えになります。「これは少しおかしいかも」と感じたときには、一人で我慢せず、早めに医療機関や専門医に相談して下さい。知識と小さな行動の積み重ねが、静かに進む血栓のリスクを確実に下げてくれます。

第1部:深部静脈血栓症(DVT)を理解する – あなたの足に潜む「静かなる脅威」

1.1. 深部静脈血栓症とは?深刻な医学的状態の解説

深部静脈血栓症(DVT)は、体の深部にある静脈、最も一般的には下肢(脚および骨盤領域)の内部に血栓(けっせん)が形成される状態を指します1。この状態は局所的な問題を引き起こすだけでなく、生命に対する深刻な危険性を秘めています。

DVT形成の原因を理解するための科学的基礎は、医学における基本概念である「ウィルヒョウの三徴」です。この三徴は、血栓形成に寄与する3つの主要な要因を示しています:1) 静脈うっ滞(血流の遅延)、2) 内膜の損傷(静脈壁の損傷)、および3) 凝固亢進(血液が通常より固まりやすい状態)です2。これらの要因の一つ以上が存在する場合、血栓形成の危険性は著しく増大します。

DVTの最大の危険は、肺血栓塞栓症(PE)への進展です。これは、血栓の一部または全部が剥がれ、血流に乗って心臓に達し、肺動脈に詰まって肺への血流を妨げる緊急の医学的状況です1。この状態は、突然の息切れ、胸痛を引き起こし、死に至る可能性があります。肺塞栓症のほとんどの症例が下肢のDVTに起因することを強調することが重要です2。

DVTに関連する身近な用語として「エコノミークラス症候群」があります。これは実質的にDVTの一つの現れであり、長時間のフライトなど、狭い空間での長期間の不動状態によって引き起こされます3。しかし、この危険性が飛行機旅行に限定されないことを認識することが重要です。長距離運転、長時間のデスクワーク、あるいは避難所で車中泊を余儀なくされるような災害状況など、長期間の不動を伴うあらゆる状況で発生する可能性があります4。

1.2. 日本におけるDVT:増大する懸念

歴史的に、DVTとPEを含む静脈血栓塞栓症(VTE)の発生率は、欧米諸国に比べて日本では低いとされてきましたが、最近のデータは、この発生率が著しく増加傾向にあることを示しています10。この増加は、人口の高齢化、生活習慣の欧米化、および診断能力の向上によるものと考えられています12。

具体的な疫学データは以下を示しています:

- 日本の肺塞栓症による死亡者数は、過去数十年で増加しています10。

- 発症率が最も高い年齢層は80歳代で、女性の発生率がわずかに高く(約61%)、これは女性特有の危険因子に関連している可能性があります11。

- 解剖学的な位置に関しては、症例の大部分(98%)が下肢で発生します。注目すべきは、DVTは右脚よりも左脚(49%)でより頻繁に発生することです。これは、左総腸骨静脈が右総腸骨動脈に圧迫される解剖学的状態であるメイ・サーナー症候群が一部原因とされています11。

日本の文脈における特異な要因は、DVTと自然災害との関連です。データによると、肺塞栓症による死亡者数は2011年に急増し、これは東日本大震災と密接に関連していると考えられています。避難所や自動車内での長期間の不動が、血栓形成の危険性を著しく高めました9。さらに、がん関連VTE(Cancer-VTE)も、日本の症例の約30%を占めており、これは危険性を有する大部分の人口にとって重要な点です9。

これらのデータはすべて、DVTが「欧米の病気」であるという時代遅れの概念を覆します。実際には、これは人口動態と生活習慣の変化によって推進される、日本人にとって現代的かつ喫緊の健康問題です。日本における有病率と特異的な危険因子を正しく認識することが、効果的な予防の第一歩であり、最も重要なことです。

第2部:あなたの危険性を特定する – あなたはDVTになりやすいですか?

2.1. DVTの主な危険因子

DVTの発症危険性はすべての人で同じではありません。予防的な対策を講じるためには、危険因子を明確に理解することが非常に重要です。これらの因子は、いくつかのグループに分類できます:

- 不動:これは主要な危険因子の一つです。長時間の座位(長距離フライト、デスクワーク)、寝たきり、手術後の回復期、またはギプス固定は、脚の血流を減少させ、血栓が形成される条件を作り出します1。

- 手術と外傷:大規模な手術、特に股関節、膝、または骨盤領域の手術、ならびに重度の外傷や脊髄損傷は、DVTの危険性を著しく高めます1。

- 医学的状態:一部の疾患は血液凝固の危険性を高めます。がんおよびがん治療(化学療法)、心不全、炎症性腸疾患、ネフローゼ症候群が典型的な例です1。

- ホルモン要因:女性はホルモンの変化により危険性が高まる時期があります。これには妊娠(特に産褥期)、経口避妊薬の使用、ホルモン補充療法が含まれます1。

- 生活習慣と身体的要因:DVTの発症危険性は年齢とともに増加します(特に40歳以降、60歳以上で顕著)。肥満、喫煙、脱水状態も重要な危険因子です1。

- 遺伝的素因:一部の人々は、血液凝固障害の遺伝的素因を持っており、他の人よりも血栓を形成しやすくなっています1。

2.2. 表:DVT危険因子セルフチェックリスト

あなたの個人的な危険性を視覚的に評価するために、以下の表は主な危険因子をまとめたものです。ご自身に当てはまる項目を確認し、チェックを入れてみてください。

| カテゴリー | 具体的な危険因子 | 説明 | 私に当てはまるか? (✓) |

|---|---|---|---|

| 生活習慣 | 長時間の不動 | デスクワーク、長距離移動(4時間以上)など | ☐ |

| 喫煙 | 現在喫煙している、または過去に喫煙していた | ☐ | |

| 肥満 | BMIが25以上、または30以上 | ☐ | |

| 病歴 | 最近の大手術 | 例:過去3ヶ月以内の股関節・膝関節置換術 | ☐ |

| 活動性のがん | 現在がん治療中、または最近治療を終えた | ☐ | |

| VTEの個人歴・家族歴 | ご自身または近親者がDVT/PEを経験したことがある | ☐ | |

| 薬剤 | ホルモン療法 | 経口避妊薬やホルモン補充療法を使用中 | ☐ |

| ライフイベント | 妊娠・産褥期 | 現在妊娠中、または出産後6週間以内 | ☐ |

2.3. 危険因子の種類と治療期間の重要な関連性

危険因子を特定することは、単に自分が危険性を有するかどうかを知るためだけではありません。それにはより深い臨床的意義があり、長期的な治療計画に直接影響します。医学的ガイドラインでは、一回の手術や長距離フライトのような一時的・誘因ありが特定可能な危険因子(provoked)と、活動性のがん、遺伝的障害、または明確な理由が見つからない慢性的・誘因なしの危険因子(unprovoked)とを明確に区別しています11。

この区別は、抗凝固薬による治療期間を決定するため非常に重要です。

- 一時的な危険因子によって引き起こされたDVTの症例は、約3〜6ヶ月の治療で済む場合があります11。

- 対照的に、慢性的または原因不明の危険因子によるDVTは、再発を防ぐために、長期、場合によっては無期限の抗凝固療法が必要となることがよくあります。

したがって、あなたの危険因子が一時的なものか持続的なものかを理解することは非常に重要です。なぜなら、それが医師が推奨する治療期間に直接影響を与えるからです。これは些細な詳細ではなく、患者の長期的な健康管理計画を構築する上での重要な要素です。

第3部:兆候の認識と診断の追求

3.1. DVTの主な症状:何に注意すべきか

DVTの症状は人によって異なることがありますが、いくつかの一般的な警告サインがあります。注意すべき重要な特徴は、これらの症状が通常、片側の脚にのみ現れる(unilateral)ことです1。

- 腫脹:片側の脚、足首、または足の突然または徐々の腫れ。

- 疼痛:痛みはしばしばこむら返り、疼き、または鈍痛として表現され、特にふくらはぎの領域に現れます。痛みは立ったり歩いたりすると増すことがあります5。

- 発赤と熱感:影響を受けた領域の皮膚は触れると温かく感じられ、赤色または青紫色を帯びることがあります5。

- 圧痛:ふくらはぎを押すと痛みを感じる(ホーマンズ徴候)ことがありますが、この兆候の信頼性は高くありません11。

非常に危険な点として、DVTは「沈黙の血栓」である可能性があります。多くの症例では症状がないか、非常に軽微な症状しかなく、特に肺塞栓症を引き起こす危険性が高い遊離浮遊血栓(free-floating thrombi)ではその傾向が強いです1。このことは、特に高い危険因子を持つ人々における予防の極めて重要な意義を改めて強調しています。

3.2. 表:DVTの症状と一般的な脚の痛みの見分け方

多くの人が「この足の痛みは深刻なのだろうか?」と悩みます。以下の比較表は、DVTの症状と他の一般的な足の痛みの原因との違いを明確にし、医療機関を受診すべきかどうかの判断を助けます。

| 特徴 | 深部静脈血栓症(DVT) | 筋肉の張り・こむら返り | 坐骨神経痛 |

|---|---|---|---|

| 発症 | 通常は数時間から数日かけて徐々に。突然の場合もある。 | 通常は運動中または運動後に突然。 | 突然または徐々に。しばしば腰の動きと関連。 |

| 痛みの種類 | 深く、うずくような、張り裂けるような痛み。 | 鋭い、局所的な痛み、または痙攣のような感覚。 | 焼けるような、刺すような、電気が走るような痛み。脚に沿って放散する。 |

| 場所 | 通常は片脚のふくらはぎや太もも。 | 張っている特定の筋肉。 | 腰や臀部から脚へ放散する。 |

| 腫れ | 一般的で主要な兆候。 | 軽度の腫れ、または腫れなし。 | 通常、腫れはない。 |

| その他の兆候 | 皮膚が赤く、温かい。 | 後で痣が現れることがある。 | 脚や足のしびれ、脱力感。 |

| 痛みの緩和 | 安静にしてもあまり改善しないことがある。脚を高くすると楽になることがある。 | 安静、ストレッチ、マッサージで通常は緩和する。 | 姿勢を変えることで改善または悪化することがある。 |

| 行動 | 直ちに医療機関を受診する必要がある。 | 安静、冷却。改善しない場合は受診。 | 診断と治療のために受診。 |

3.3. 診断プロセス:医師はどのようにDVTを確認するのか

DVTが疑われる場合、医師は病状を正確に特定するために体系的な診断プロセスに従います。

- ステップ1:臨床的確率の評価:医師は、ウェルズスコアなどのスコアリングシステムを使用して、患者の臨床的兆候と危険因子に基づいてDVTの可能性を推定します16。これにより、次の診断ステップを合理的に方向付けます。

- ステップ2:血液検査(D-ダイマー):D-ダイマー検査は、血栓の分解産物を測定します。これは「除外」検査として重要な役割を果たします。低危険性の患者でD-ダイマーの結果が陰性であれば、DVTの可能性は非常に低いです。逆に、陽性の結果は、さらなる画像診断が必要であることを示唆します。なぜなら、この検査は感度が高いものの特異的ではないためです(他の多くの原因でも陽性になり得る)2。

- ステップ3:画像診断(静脈ドップラー超音波検査):これが主要な診断ツールです。超音波検査は非侵襲的な方法で、音波を使用して静脈の画像を作成します。医師は血栓を直接観察し、プローブで圧迫したときに静脈が潰れるかどうかを確認できます(正常な静脈は潰れますが、血栓のある静脈は潰れません)11。肺塞栓症も疑われる場合には、CT検査などの他の検査が指示されることがあります5。

第4部:行動計画 – 包括的な予防戦略

4.1. 基本的な予防:運動と生活習慣

DVTの予防は、複雑な対策を必要としません。日常の習慣における小さな変更が、大きな違いを生むことがあります。

- 十分な水分補給が鍵:体に十分な水分を供給することは、血液が濃縮されて粘度が高くなるのを防ぎ、それによって血栓形成の危険性を減少させます5。より深いアドバイスとして、単に「水を飲む」だけでなく、長時間の不動状態では、イオン飲料や電解質を含む飲料が有益である可能性があります22。カフェインやアルコールは利尿作用があり、逆効果で脱水につながる可能性があることに注意が必要です15。厚生労働省の指針によると、1日あたり約1.2リットルの水分摂取を目指すことが、合理的な基本レベルです24。

- シンプルで効果的なエクササイズ:「ふくらはぎの筋肉ポンプ」を活性化させることは、静脈血を心臓に戻すために非常に重要です25。以下は、座ったままでも(デスクや飛行機で)実行できる簡単なエクササイズです:

- 姿勢と体位:長時間、足を組んで座ることは避けてください7。休息時や睡眠時には、足を高く上げて静脈血の還流を助けましょう2。

- 服装:ゆったりとした快適な服を着用し、血行を妨げる可能性のあるきついベルトは避けてください8。

4.2. 機械的予防:循環を補助するツール

高い危険性を有する人々にとって、機械的な補助ツールは顕著な予防効果をもたらすことがあります。

- 段階的圧迫ストッキング(医療用弾性ストッキング):これは、段階的な圧力をかけるように設計された特殊なストッキングです(足首で最もきつく、上に向かって徐々に緩くなる)。この圧力が、脚から心臓への血液の「押し上げ」を効果的に助けます1。

- 間欠的空気圧迫装置(IPC):これらはポンプと脚に巻くカフで構成され、リズミカルに膨張・収縮して筋肉の活動を模倣する装置です。これらは主に、非常に高い危険性を有する患者(例:手術後、不動)や、血液を薄くする薬の禁忌がある人々のために病院環境で使用されます2。

4.3. 表:さまざまな状況に応じた予防戦略の概要

状況に応じた適用しやすいアドバイスを提供するため、以下の表は各特定の状況に対する主な予防策をまとめています。

| 状況 | 主な危険性 | 主な予防行動 | 機械的補助 |

|---|---|---|---|

| 長距離フライト・列車 | 長時間の座位、脱水、狭い空間 | 水分を多く摂る(アルコール・カフェインは避ける)。毎時、座ったまま足のエクササイズを行う。可能な限り通路を歩く。 | 強く推奨:医療用弾性ストッキングを着用する。 |

| オフィスワーク | 長時間の座位、悪い姿勢 | 1時間ごとに5分間休憩して立ち上がる・ストレッチする。座ったまま足のエクササイズを行う。日中、十分に水分を摂る。 | 検討:他の危険因子(静脈瘤、妊娠など)がある場合は弾性ストッキングの着用を検討する。 |

| 手術後(入院中) | 不動、手術ストレスによる凝固亢進 | 許可され次第、早期に離床・歩行する。ベッド上で足首の曲げ伸ばしを行う。医療チームの助言に従う。 | 標準的実践:通常、IPC装置および/または医療用弾性ストッキングが使用される。 |

| 災害・車での避難 | 強制的な不動、脱水、ストレス | 定期的に足を動かす。十分に水分を摂る。可能であれば、窮屈な姿勢での長時間の睡眠を避ける。 | 入手可能であれば:医療用弾性ストッキングが有益である可能性がある。 |

第5部:DVTに対する現代の医療解決策(日本の最新ガイドラインに基づく)

5.1. 治療の根幹:抗凝固療法

DVT治療の核心的原則は、抗凝固薬(血液を薄くする薬)の使用です。主な目的は、血栓を即座に「溶かす」ことではなく、既存の血栓が大きくなるのを防ぎ、新たな血栓の形成を阻止することです。これにより、体は既存の血栓を徐々に自己分解する時間を得ることができます1。

日本循環器学会(JCS)2025年ガイドラインからの革命:DOACが新標準に

これは最も重要な更新の一つであり、日本の患者ケアにおける飛躍的な進歩を示しています。

- 旧標準:以前は、治療はワルファリンとヘパリン注射に依存していました。これらの方法は頻繁な血液モニタリング(INR検査)を必要とし、食事制限も多くありました1。

- 新標準(クラスI推奨):リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバン、ダビガトランなどの直接経口抗凝固薬(DOACs)が、現在DVT治療の第一選択薬となっています11。

- 患者への利益:これらの薬剤は、固定用量、定期的な血液検査の不要、薬物・食物相互作用の少なさといった優れた利点をもたらし、多くのDVT症例が外来で治療可能となり、患者と医療制度の負担を軽減します11。

- 用量に関する注意:主なアプローチは2つあります。一部のDOAC(リバーロキサバン、アピキサバン)は即時開始され(初期段階では通常高用量)、他の薬剤(エドキサバン、ダビガトラン)は短期間のヘパリン注射の後に開始されます11。

治療期間は、すべての人に共通の処方ではありません。それはDVTを引き起こした原因に依存します。通常、一時的な原因(例:手術後)によるDVTの治療期間は3ヶ月ですが、原因不明またはがんに関連するDVTの場合は、再発を防ぐために無期限に延長されることがあります11。

5.2. 遠位型(膝下)DVTに対するより洗練された新しいアプローチ

JCSの2025年ガイドラインは、すべての症例に自動的に抗凝固薬で治療するのではなく、脚の下部にある小さな血栓に対して、より慎重で根拠に基づいたアプローチを導入しました。

- 旧アプローチ:遠位型DVTの症例は、サイズや症状に関わらず抗凝固薬で治療されることが多かった。

- 新ガイドライン11:

- 低危険性で、無症状または軽度の症状の遠位型DVTに対しては、保存的管理と組み合わせた「経過観察(watchful waiting)」が現在推奨されています(クラスI)。

- これには、圧迫療法(医療用ストッキング)による初期治療と、血栓が上方に広がっていないことを確認するための1〜2週間後の追跡超音波検査が含まれます。

- 抗凝固療法は、症状が重い、高い危険因子がある、または血栓が成長の兆候を示す場合にのみ適用されます。このアプローチは、抗凝固薬による不要な出血の危険性を減らすのに役立ちます。

5.3. 重症例に対する侵襲的および高度な治療法

重篤なDVTの症例では、より積極的な治療法が検討されることがあります。

- 血栓溶解療法(Thrombolysis):これは強力な薬剤を使用して血栓を「溶かす」治療法です。広範囲にわたり、四肢を脅かすDVT(例:有痛性青股腫)の症例で、若年で出血リスクの低い患者に限定して使用されます2。カテーテルを介して薬剤を血栓に直接送達するカテーテル血栓溶解療法は、先進的な技術です5。

- 機械的血栓除去術(Mechanical Thrombectomy):これらはカテーテルを使用して血栓を機械的に除去または破砕する手技です。この方法も重症例を対象とし、血栓溶解療法と組み合わせることができます5。

- 下大静脈フィルター(IVCフィルター):これは腹部の大きな静脈に留置される小さなかご状のデバイスで、血栓が肺に移動する前に「捕獲」します。現在、フィルターの使用は非常に限定的であり、患者がDVTを有しているが抗凝固薬の絶対的禁忌がある(例:重度の活動性出血)特定の状況にのみ適用されることを強調する必要があります17。

5.4. 表:DVT治療選択肢の概要

治療法に関する明確な概要を提供するため、以下の表は主要な選択肢を比較しています。

| 治療法 | 作用機序 | 主な適応 | 主な注意点(日本ガイドライン準拠) |

|---|---|---|---|

| DOACs | 凝固因子を直接阻害し、血栓の形成・成長を阻止する。 | ほとんどの急性DVT症例に対する第一選択療法。 | 日本の新しい標準治療。定期的なモニタリング不要。外来治療が一般的。 |

| ワルファリン/ヘパリン | 血栓の形成・成長を阻止する。 | 現在では稀。特定の症例(重度の腎不全など)で使用。 | 頻繁な血液検査(INR)が必要で、食事との相互作用がある。 |

| 圧迫療法 | 外部からの圧力で血流を改善し、腫れを軽減する。 | 低危険性の遠位型DVTに対する第一選択療法。全DVT症例で症状管理のための補助療法として使用。 | 治療と長期管理の両方で不可欠な部分。 |

| 血栓溶解療法/血栓除去術 | 機械的な方法で血栓を積極的に溶解または除去する。 | 重症、広範囲、四肢を脅かすDVT。 | 出血リスクが高い。特定の重篤な症例に限定。 |

| IVCフィルター | 血栓を捕捉し、PEを防ぐ。 | DVTを有し、抗凝固薬が使用できない患者向け。 | 主要な治療法ではない。使用は非常に限定的。 |

第6部:DVT後の生活 – 長期管理と支援の求め方

6.1. 再発予防:生涯にわたるコミットメント

一度DVTを経験すると、将来再び発症する危険性が高まります1。したがって、予防策を維持することは長期的なコミットメントです。これには、健康的な生活習慣(運動、十分な水分補給)を継続し、潜在的な危険因子を管理し、原因不明または慢性的な危険因子を持つ人々に対しては長期的な抗凝固療法を遵守することが含まれます11。

6.2. 血栓後症候群(Post-Thrombotic Syndrome – PTS)の管理

PTSは一般的な長期合併症であり、元の血栓による静脈弁の損傷が原因で、慢性的な脚の痛み、腫れ、重さ、皮膚の変化などの症状を引き起こします1。主な管理戦略には、医療用弾性ストッキングの一貫した使用、休息時の挙上、循環を改善し症状をコントロールするための定期的な運動が含まれます5。

6.3. 専門家からの情報:日本での専門医の見つけ方

信頼を築き、具体的なリソースを提供するためには、必要な時に誰に相談すればよいかを知ることが重要です。日本では、DVTは通常、循環器内科医または心臓血管外科医によって管理されます。

関西医科大学の駒井宏好医師29や、目黒外科クリニック1などの施設の専門家たちは、DVTケアの最前線にいます。日本循環器学会(JCS)11や日本静脈学会20は、この専門的なケアを指導するガイドラインを発行しており、患者が最も先進的で根拠に基づいた治療を受けられるようにしています。

よくある質問

質問1:一日中座って仕事をしているだけで、本当に血栓ができることがあるのですか?

はい。長時間座っていると、脚に血液が滞留し(静脈うっ滞)、DVTの主要な危険因子となります。一日のデスクワークによる危険性は低いものの、運動不足の生活習慣が長期間続くと、累積的な危険性は著しく高まります。定期的な運動が不可欠です4。

質問2:弾性ストッキングはどれも同じではないのですか?

いいえ。一般的なサポートストッキングと、段階的な圧力を持つ医療用弾性ストッキングとの間には大きな違いがあります。DVTの予防と治療のためには、特定の圧力指数(mmHg)を持ち、処方され、適切なサイズが選ばれた医療用タイプが必要です1。

質問3:もうすぐ長距離フライトに乗ります。私がすべき最も重要なことは何ですか?

1) 医療用弾性ストッキングを着用する。 2) 十分な水分を補給し、アルコールの過剰摂取を避ける。 3) 毎時、座ったままで足首と足の運動を行う。 4) 安全な時はいつでも通路を歩く5。

質問4:DOACとは何ですか?なぜ日本では新しい標準治療法なのですか?

DOACs(直接経口抗凝固薬)は、新しいタイプの血液を薄くする薬です。日本循環器学会の2025年ガイドラインが第一選択薬として推奨しているのは、非常に効果的で、一部のタイプでは古い薬に比べて出血リスクが低く、定期的な血液モニタリングが不要なため、患者にとって治療がはるかに便利になるからです11。

質問5:DVTと診断されたら、ベッドで安静にしていなければなりませんか?

これはよくある誤解です。現在のガイドラインは、長期間の安静に反対しています。効果的な抗凝固療法を開始したら、早期の運動と歩行が推奨されます。なぜなら、それらは症状と循環を改善するのに役立つからです2。

質問6:DVTは高齢者だけに起こるのですか?

年齢とともに危険性は著しく増加しますが、DVTはあらゆる年齢で発生する可能性があります。特に、手術、重度の外傷、妊娠、経口避妊薬の使用などの他の危険因子がある場合はその限りではありません1。

結論

深部静脈血栓症(DVT)は、もはや「欧米の病気」ではなく、日本の現代社会において、すべての人々が認識すべき重要な健康問題です。長時間のデスクワークや移動、高齢化、そして災害時の避難生活など、私たちの日常にはDVTの危険性が潜んでいます。しかし、正しい知識を持つことで、この「静かなる脅威」は予防可能であり、また効果的に治療することができます。本記事で解説したように、予防の鍵は「動くこと」と「水分補給」というシンプルな行動にあります。そして万が一発症した場合でも、DOACsのような先進的な治療法により、患者の負担は大幅に軽減されています。ご自身の危険因子を理解し、片脚の腫れや痛みといった警告サインを見逃さず、必要であればためらわずに専門医に相談することが、ご自身の健康と生命を守るために最も重要なことです。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 深部静脈血栓症とは?原因・症状・予防・治療法について専門医が… [インターネット]. 目黒外科. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://meguro-geka.jp/joumyakuryu-blog/dvt-2/

- 深部静脈血栓症(DVT)の看護|原因・症状・予防法 [インターネット]. ナース専科. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://knowledge.nurse-senka.jp/225629/

- エコノミークラス症候群の予防のために [インターネット]. 美の国あきたネット – 秋田県. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/74925

- オフィスでも起こりうる「エコノミークラス症候群」 [インターネット]. BizDrive(ビズドライブ) – NTT東日本. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://business.ntt-east.co.jp/bizdrive/column/dr00002-086.html

- 深部静脈血栓症 [インターネット]. 大石内科循環器科医院 | 静岡市葵区 新静岡駅. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://oishi-shunkei.com/disease/8138/

- 長時間の座りっぱなしを乗り越える予防とガイド! [インターネット]. メディカルジャパン立川. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://tatikawa-treatment.com/staff-blog/23091/

- エコノミークラス症候群 長時間座りすぎることによる病気 [インターネット]. Bangkok Hospital Headquarter. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.bangkokhospital.com/ja/bangkok/content/deep-vein-thrombosis

- エコノミークラス症候群(急性肺血栓塞栓症)とは?症状や要因を解説 [インターネット]. WellPalette. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://wellpalette.lotte.co.jp/post/531

- Current Status of Venous Thromboembolism in Japanese日本人における静脈血栓塞栓症の実態 [インターネット]. ResearchGate. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/380151078_Current_Status_of_Venous_Thromboembolism_in_Japaneseribenrenniokerujingmaixueshuansaishuanzhengnoshitai

- 静脈血栓塞栓症の最近の話題 [インターネット]. 日本脈管学会. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: http://j-ca.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/4304_s1_5.pdf

- 深部静脈血栓症ガイドライン [インターネット]. 医療法人グロース 桂川さいとう内科…. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://clinicsaito.com/2025/03/31/%E9%9D%99%E8%84%88%E8%A1%80%E6%A0%93%E7%97%87%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE/

- 静脈血栓塞栓症 [インターネット]. 国立医療学会. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://iryogakkai.jp/2018-72-12/524-30.pdf

- 急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析 [インターネット]. 日本医療安全調査機構. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02.pdf

- 日本人における静脈血栓塞栓症の実態 [インターネット]. J-Stage. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/phlebol/35/1/35_23-38/_article/-char/ja/

- 深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)と 肺塞栓症予防のための説明書 [インターネット]. 厚生労働省. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000057066.pdf

- Deep Venous Thrombosis [Internet]. StatPearls – NCBI Bookshelf. [cited 2025 Jul 25]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507708/

- 深部静脈血栓症(DVT)の予防 [インターネット]. MSDマニュアル プロフェッショナル版. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/04-%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%96%BE%E6%82%A3/%E6%9C%AB%E6%A2%A2%E9%9D%99%E8%84%88%E7%96%BE%E6%82%A3/%E6%B7%B1%E9%83%A8%E9%9D%99%E8%84%88%E8%A1%80%E6%A0%93%E7%97%87-dvt-%E3%81%AE%E4%BA%88%E9%98%B2

- DVT(深部静脈血栓症)を予防するための8つの運動方法 [インターネット]. Bangkok Hospital Headquarter. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.bangkokhospital.com/ja/bangkok/content/8-exercises-to-prevent-clogged-veins

- ASH Venous Thromboembolism Guidelines: Treatment of DVT and PE [Internet]. ACC.org. [cited 2025 Jul 25]. Available from: https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/ten-points-to-remember/2020/10/08/15/01/American-Society-of-Hematology-2020-Guidelines

- ガイドライン・適正使用指針・静脈評価指標 [インターネット]. 日本静脈学会. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://js-phlebology.jp/?page_id=3099

- エコノミークラス症候群の予防のために [インターネット]. 厚生労働省. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07384.html

- 旅行者血栓症(エコノミークラス症候群)を防ぐには? [インターネット]. 大塚製薬. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/thrombosis/

- 旅行者血栓症(エコノミークラス症候群)の原因と対策 [インターネット]. 大塚製薬. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/thrombosis/cause/

- 予防しましょう エコノミークラス症候群 を [インターネット]. 文部科学省. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.mext.go.jp/sports/content/20240221spt_kensport02-000034174_006.pdf

- 座り過ぎがもたらす健康被害について その2 [インターネット]. 岡藤クリニック. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://okacli.jp/blog/2022/06/09/%E5%BA%A7%E3%82%8A%E9%81%8E%E3%81%8E%E3%81%8C%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%99%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%E3%81%9D%E3%81%AE2/

- Updated recommendations for the treatment of venous thromboembolism [Internet]. PMC. [cited 2025 Jul 25]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7987480/

- A systematic review and meta-analysis for the association between duration of anticoagulation therapy and the risk of venous thromboembolism in patients with lower limb superficial venous thrombosis [Internet]. PubMed. [cited 2025 Jul 25]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38008180/

- Meta-analysis and systematic review of percutaneous mechanical thrombectomy for lower extremity deep vein thrombosis [Internet]. PubMed. [cited 2025 Jul 25]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30336908/

- 深部静脈血栓症を得意な領域としている医師を探す [インターネット]. メディカルノート. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://medicalnote.jp/search/doctors/diseases/201