医学的審査協力:

この記事の情報は、特定の医師個人の見解を代表するものではなく、後述する複数の権威ある医学研究および診療指針に基づいて構築されています。監修者として、日本の大腸肛門病学の権威である以下の専門家の公表された情報やガイドラインを重要な参考資料としています。

岡本 欣也 医師(JCHO東京山手メディカルセンター 大腸肛門病センター長、日本臨床肛門病学会 理事長)34

この記事の科学的根拠

本記事は、引用されている入力研究報告書に明示された、最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示します。

- 日本大腸肛門病学会(JSCP): 本記事における日本の標準的な診断基準、保存療法、および結紮切除術に関する推奨事項は、同学会が発行した「肛門疾患診療ガイドライン2020年版」に基づいています5。

- アメリカ結腸直腸外科学会(ASCRS): 食物繊維の摂取や生活習慣の改善といった保存療法の有効性に関する記述は、同学会の臨床実践ガイドラインを参考にしています6。

- StatPearls(米国国立医学図書館): 外痔核の危険因子、診断、および血栓性外痔核の管理に関する包括的な医学的概要は、査読付き出版物であるStatPearlsの情報を基礎としています7。

- Quan L, et al.によるメタアナリシス(2025年): 手術療法と保存療法の有効性を直接比較したデータ(短期的な疼痛緩和と長期的な再発率)は、この最新のメタアナリシス研究の結果に基づいています8。

要点まとめ

- 外痔核は、痛みを伴う神経が通っている肛門の外側にできる痔で、内痔核とは発生場所が異なります。主な原因は、便秘や長時間の座りっぱなしによる肛門周辺への圧力です。

- 急激で激しい痛みを伴う「血栓性外痔核」は、血豆(血栓)ができた状態で、発症後48時間から72時間以内に医療機関を受診することで、早期に症状を緩和できる可能性があります。

- 軽度の症状であれば、食物繊維の多い食事や十分な水分摂取、温浴(おんよく)などの生活習慣の改善と、症状に合った市販薬(OTC医薬品)の使用で対処できる場合があります。

- 市販薬で1週間経っても改善しない場合、出血が多い場合、または痛みが非常に強い場合は、自己判断を続けず、専門医(肛門科・消化器外科など)の受診が強く推奨されます。

- 手術は根治性が高い治療法ですが、最新の研究では、保存療法でも時間をかければ手術と同等の疼痛緩和効果が得られることが示されています。再発率と回復期間を考慮し、医師と相談して最適な方法を選ぶことが重要です。

外痔核の痛み対処ガイド

肛門のまわりに突然できた痛みの強いしこりのせいで、座るのも歩くのもつらくなり、「これって外痔核なのでは…」と不安になっている方は少なくありません。場所がデリケートなだけに、家族や友人にも相談しづらく、トイレのたびに痛みや違和感を一人で抱え込んでしまいがちです。さらに、インターネット上でさまざまな情報を目にすると、「放っておいたら大変なことになるのでは」と心配が膨らんでしまうこともあるでしょう。

この解説ボックスでは、外痔核の痛みやしこりがなぜ起こるのか、どこまでが自宅で様子を見てよい範囲で、どのような状態になったら専門医を受診すべきかを、記事本文の内容を踏まえて整理します。また、外痔核は消化管全体の不調の一つとして現れる症状でもあるため、腹痛・便秘・下痢・血便など他のサインとのつながりも意識しておくことが大切です。消化器全体の症状と検査、食事、治療の全体像は、消化器疾患の総合ガイドで体系的に確認しながら、今の自分の状態を位置づけていきましょう。そうすることで、必要以上に怖がらず、しかし見逃してはいけないサインも冷静に見極めやすくなります。

外痔核は、肛門の外側にある静脈の血流が滞り、うっ血して膨らむことで生じます。記事本文で触れられているように、硬い便で強くいきむこと、長時間の座りっぱなしや立ちっぱなし、妊娠・出産、冷え、重い物を持ち上げる習慣、肥満、食物繊維の少ない食生活などが、肛門周囲の静脈に大きな負担をかける代表的な要因です。こうして負担が繰り返し加わると、血管の一部が風船のように膨らみ、触れるとしこりとして感じられるようになります。多くの外痔核は命に直結する病気ではありませんが、激しい痛みや出血の原因となり、生活の質を大きく落としてしまいます。さらに、ごくまれではあるものの、痔だと思っていた症状の裏に別の重大な病気が隠れていることもあるため、「痔だから大丈夫」と自己判断してしまうのは危険です。痔そのもののリスクや予防・治療の全体像は、痔が命に関わるかを解説したガイドも参考にしながら、「どこまで自宅で様子を見てよいのか」を判断していきましょう。

最初の一歩としては、記事本文で詳しく紹介されているように、「便をやわらかく・スムーズに出す」生活習慣を整えることが重要です。具体的には、野菜や果物、海藻、納豆などから水溶性・不溶性の食物繊維をバランスよくとり、1日1.5〜2リットルを目安にこまめに水分を補給し、ウォーキングなどの軽い運動で腸の動きを促していきます。さらに、入浴や腰回りをお湯で温める温浴で血行を良くし、冷えによるうっ血を和らげることも、痛みの軽減に役立ちます。これらのセルフケアに加えて、症状に合った市販の軟膏や坐薬を、使用期間や回数の目安を守って取り入れることもできます。自宅で行える外痔核の治療と予防のポイントは、自宅で実践する外痔核のセルフケアガイドで、ステップごとに整理されていますので、日常生活の見直しに役立ててください。

一方で、「とにかく今の激しい痛みを一刻も早く何とかしたい」「何度も再発して、そのたびに仕事や家事に支障が出ている」といった場合には、保存療法だけでなく手術療法も現実的な選択肢になります。記事本文でも紹介されているように、最新の研究では、手術を受けた場合は数日のうちに痛みが大きく軽減し、長期的な再発率も低く抑えられることが示されています。一方、時間はかかっても手術を避けたいという方には、生活習慣の徹底と薬物療法を組み合わせた保存療法が選ばれます。どちらを選ぶにしても、多くの方にとって気になるのが費用負担や保険適用の仕組みでしょう。痔の手術にかかる費用や、高額療養費制度を利用した自己負担の抑え方については、痔の手術費用を解説したガイドで具体的に確認しておくと、治療方針を決める際の不安を減らすことができます。

ただし、市販薬を1週間ほど使用しても痛みや腫れがほとんど改善しない場合、大量の出血が続く場合、あるいは突然大きなしこりができて座ることも困難なほどの激痛がある場合には、自己判断を続けず早めに専門医を受診することが大切です。特に、鮮血の血便が繰り返し出る、体重減少や貧血症状を伴うといった場合には、痔だけでなく他の大腸疾患が隠れていないかを確認する必要があります。こうした血便の原因や検査・治療の選択肢は、血便の原因と対策をまとめた解説で整理されています。また、肛門周囲が急に赤く腫れ上がり、熱感や発熱を伴うような場合には、外痔核ではなく肛門周囲膿瘍や痔瘻など、より重い病態の可能性もあります。そのようなケースでは、肛門周囲膿瘍と痔瘻のガイドも参考にしながら、早急に専門医の診察を受けてください。

外痔核の痛みやしこりは、たしかに日常生活を大きく揺さぶるつらい症状ですが、多くの場合は原因となる生活習慣を整え、適切なセルフケアと医療を組み合わせることで、少しずつ落ち着いていきます。大切なのは、「恥ずかしいから」「そのうち良くなるだろう」と我慢し続けるのではなく、自分の体のサインに耳を傾けて、必要なタイミングで専門家の力を借りることです。この記事とあわせてこのボックスの内容を活用しながら、無理のないペースで一歩ずつ症状の改善に向けて動き出していきましょう。

外痔核とは?内痔核との違いと見分け方

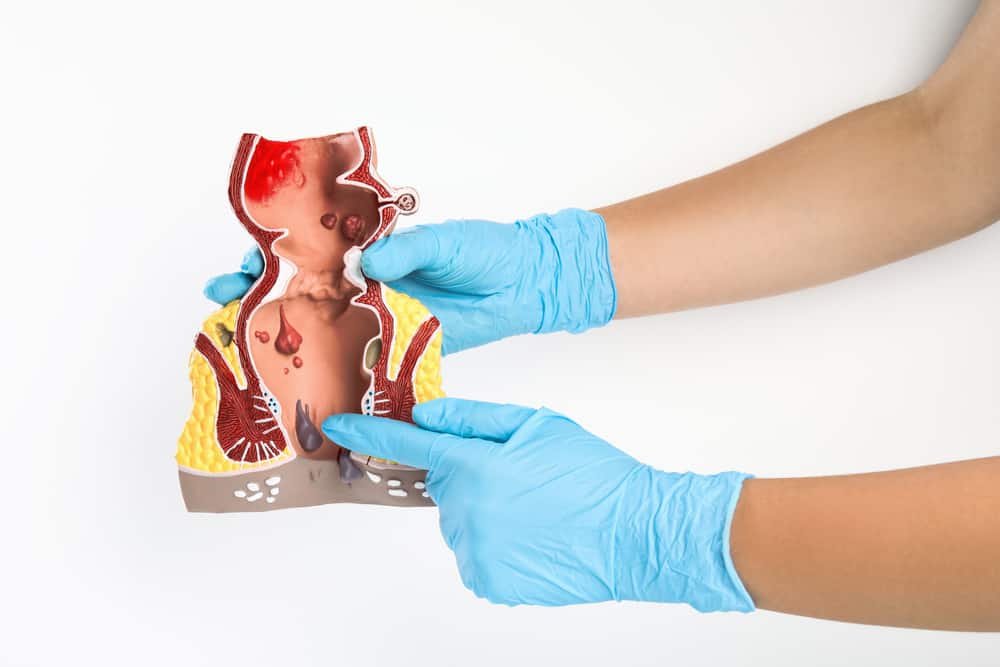

痔は大きく分けて「いぼ痔(痔核)」「きれ痔(裂肛)」「あな痔(痔瘻)」の3種類がありますが、外痔核は「いぼ痔」の一種です。肛門の内部には、直腸と皮膚の境目である「歯状線(しじょうせん)」と呼ばれる線があります。日本大腸肛門病学会(JSCP)の診療ガイドラインによると、この歯状線を境にして、内側にできたものを内痔核、外側にできたものを外痔核と定義しています59。

最大の違いは、痛みの感じ方です。内痔核ができる直腸粘膜には、痛覚(痛みを感じる神経)がほとんどありません。そのため、初期の内痔核は出血があっても痛みを感じないことが多いです。一方、外痔核ができるのは肛門の皮膚(肛門上皮)の部分で、ここには痛覚が豊富に分布しています。したがって、外痔核は小さくても強い痛みを伴うことが多いのが特徴です10。

なぜ外痔核になるのか?日常生活に潜む主な原因

外痔核の根本的な原因は、肛門周辺の静脈叢(じょうみゃくそう)と呼ばれる血管のネットワークがうっ血し、圧力がかかることです7。私たちの日常生活には、この圧力を高めてしまう要因が数多く潜んでいます。

- 便秘や強いいきみ: 硬い便を排出しようと強く長時間いきむことは、肛門に最も大きな負担をかける行為です11。

- 長時間の座位・立位: 日本のオフィスワーカーに多いデスクワークや、長時間の立ち仕事は、重力によって肛門周辺の血流が滞りやすくなります12。

- 妊娠・出産: 妊娠中は大きくなった子宮が骨盤内の血管を圧迫し、出産時のいきみも大きな原因となります。

- その他の要因: 体の冷えによる血行不良、重い物を持ち上げる習慣、肥満、食物繊維の少ない食生活なども危険因子として知られています。

外痔核の主な症状:放置は危険?

外痔核の典型的な症状は以下の通りです。

- 痛み: 排便時や座った時、下着との摩擦などで痛みを感じます。特に、次に解説する血栓性外痔核では激痛を伴います。

- しこり・腫れ: 肛門のふちに、指で触れることができる小さなしこりや腫れができます。

- かゆみ: 炎症によるかゆみを伴うことがあります。

多くの場合、外痔核は生活習慣の改善で軽快しますが、一部のケースでは注意が必要です。

特に注意すべき「血栓性外痔核」とは?

血栓性外痔核は、外痔核の内部で血液が固まり、血豆(血栓)ができた状態です。これは急に発症し、しばしば耐えがたいほどの激しい痛みを引き起こします13。突然肛門にパチンコ玉のような硬いしこりができ、座ることも困難になるのが特徴です。国際的な医学情報源であるStatPearlsや関連研究によると、このような急性の血栓性外痔核は、発症から48時間から72時間以内に医療機関で処置(簡単な切開による血栓除去)を受けることで、劇的に痛みが改善されることが示されています714。激しい痛みに気づいたら、ためらわずに専門医を受診することが極めて重要です。

まずは自分でできることから:外痔核のセルフケアと市販薬の選び方

軽度の外痔核であれば、専門医の治療を受ける前に、ご自身でできる対策で症状が和らぐことがあります。

生活習慣の改善:食事・水分・運動のポイント

保存療法の基本は、便通を整え、肛門への負担を減らすことです。アメリカ結腸直腸外科学会(ASCRS)などの国際的なガイドラインでも、生活習慣の改善が第一歩として強く推奨されています6。

- 食物繊維を摂る: 1日に20〜35グラムを目安に、野菜、果物、海藻、納豆など、水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく摂取しましょう。

- 十分な水分補給: 水分は便を柔らかくし、排便をスムーズにします。1日に1.5〜2リットルを目安にこまめに水分を摂りましょう。

- 体を温める: 毎日の入浴や、おしりを洗面器などに入れたお湯で温める「温浴(おんよく)」は、肛門周辺の血行を良くし、うっ血や痛みを和らげるのに非常に効果的です。

- 適度な運動: ウォーキングなどの軽い運動は、腸の動きを活発にし、血行を促進します。

市販薬(OTC医薬品)の上手な選び方と注意点

日本の薬局では多種多様な痔の薬が販売されていますが、症状に合わせて有効成分を選ぶことが大切です。以下の表は、代表的な成分とその役割をまとめたものです。この情報は、大正製薬や天藤製薬(ボラギノール)、ミナカラなどの情報提供サイトを参考に作成しました151617。

| 主成分 | 主な作用 | 日本での代表的な製品例 | このような症状に適しています |

|---|---|---|---|

| ステロイド (プレドニゾロン酢酸エステル等) |

強力な抗炎症作用で、腫れ、痛み、かゆみを抑える。 | ボラギノールA軟膏、プリザエース軟膏など | 腫れや痛みが特に強い場合。 |

| 局所麻酔成分 (リドカイン、アミノ安息香酸エチル等) |

知覚神経を麻痺させ、つらい痛みやかゆみを迅速に鎮める。 | 多くの製品に含まれる。 | 痛みやかゆみが主症状の場合。 |

| ビタミンE (トコフェロール酢酸エステル) |

末梢の血行を改善し、うっ血の改善を助ける。 | ボラギノール、プリザシリーズなど | 全般的な治療の補助として。 |

| アラントイン | 組織の修復を促進し、傷の治りを助ける。 | 多くの製品に含まれる。 | 皮膚の治癒をサポートする場合。 |

注意:市販薬を1週間使用しても症状が改善しない場合、出血量が多い、痛みが悪化するなど、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、専門の医療機関を受診してください18。

専門医による治療:いつ病院へ行くべきか?

前述の通り、市販薬で改善しない場合や症状が重い場合は、専門医(肛門科、消化器外科、大腸肛門科など)の診断が必要です。診察では、医師が視診(目で見る)や指診(指で触れる)を行い、正確な診断を下します。多くの方が診察に不安を感じますが、専門医は日常的に多くの患者さんを診ており、最大限の配慮をもって診察を行いますので、ご安心ください。

治療法の選択:保存療法 vs. 手術 – あなたにとって最適なのは?

これは、患者さん一人ひとりの状況によって判断が分かれる重要な問いです。治療法を選択する上で、画期的な知見を提供する最新の研究があります。2025年に発表された大規模なメタアナリシス(複数の研究データを統合して分析する手法)によると、手術療法と保存療法(生活習慣改善や薬物治療)を比較した結果、以下のことが明らかになりました8。

- 短期的な痛みの緩和: 手術を受けた患者群は、治療開始後4日以内の痛みの大幅な軽減において、保存療法群よりも有意に優れていました。

- 長期的な痛みの状態: しかし、治療開始後10日が経過すると、両群の痛みのレベルに統計的な差は見られなくなりました。

- 再発率: 長期的な視点で見ると、手術を受けた患者群の再発率は、保存療法群に比べて著しく低いことが確認されました。

この結果が意味するのは、「すぐにでも痛みを取り去りたい、再発のリスクを根本から断ちたい」と考えるならば手術が有力な選択肢であり、「手術は避けたい、時間はかかっても自然な回復を目指したい」と考えるならば保存療法が理にかなっている、ということです。この科学的根拠を基に、ご自身の生活スタイルや価値観に合った治療法を医師と相談することが極めて重要です。

外痔核の標準手術「結紮切除術」とは

症状が重い外痔核や、保存療法で改善しない場合に選択される最も根治的な治療法が「結紮切除術(けっさつせつじょじゅつ)」です。これは、痔核の根元を糸で縛り(結紮)、血流を止めた上で痔核そのものを切除する方法です。日本大腸肛門病学会の診療ガイドライン2020年版においても、外痔核に対して長期的な治癒効果が最も高い標準的な手術法として位置づけられています5。手術は日帰りで行われることもありますが、状態によっては短期の入院が必要になる場合もあります。

補足情報:内痔核の治療で知られるALTA療法(ジオン注)は、薬剤を痔核に直接注射して硬化・縮小させる方法ですが、JSCPのガイドラインでは、痛覚のある外痔核への適用は激しい痛みを引き起こす危険性があるため、原則として行わないとされています5。

よくある質問

診察は痛いですか?

専門医は患者さんの苦痛を最小限に抑えるよう、非常に優しく診察を行います。もしあなたが急性の激しい痛みを感じている場合、医師は無理に詳しい検査をせず、まずは外から状態を確認し、痛み止めの薬を処方して症状を和らげることを優先することがあります。そして、痛みが落ち着いてから、改めて詳細な診察を行うのが一般的です。

手術には入院が必要ですか?

これは手術の種類や患者さんの状態、そして医療機関の方針によって異なります。多くの外痔核に対する結紮切除術は、「日帰り手術」として実施可能です。しかし、痔核が大きい場合や複数ある場合、あるいは患者さんに他の健康上の懸念がある場合などは、安全を期して数日間の短期入院を勧められることもあります。事前に担当医とよく相談し、ご自身のスケジュールや状況に合わせた計画を立てることが大切です。

結論

外痔核は、多くの人が経験するありふれた病気ですが、その痛みや不快感は生活の質を大きく低下させます。本記事で解説したように、軽度の症状は食生活の改善や適切な市販薬の使用で管理できる一方、血栓性外痔核のような急性の状態や、長引く症状には専門的な診断と治療が不可欠です。最新の研究は、手術と保存療法のそれぞれに明確な利点があることを示しており、画一的な「正解」はありません。最も大切なのは、科学的根拠に基づいた正確な情報を得て、ご自身の身体に起きていることを正しく理解し、必要であればためらわずに専門家の助けを求めることです。この記事が、あなたの不安を解消し、より健康で快適な毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。

免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康上の懸念がある場合、または健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 平田肛門科医院. 日本人に3人に1人は「痔主」. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.dr-hips.com/column/no-surgery/01/

- 石山病院 肛門科. 痔は恥ずかしくない病気です. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.ishiyama.or.jp/section.php?sec=1

- 日本臨床肛門病学会. 理事長挨拶. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://jacp-doctor.jp/society/overview/message.html

- JCHO東京山手メディカルセンター. 医師紹介(大腸肛門外科). [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://yamate.jcho.go.jp/medicalsubjects/%E5%A4%A7%E8%85%B8%E8%82%9B%E9%96%80%E5%A4%96%E7%A7%91/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%88%E5%A4%A7%E8%85%B8%E8%82%9B%E9%96%80%E5%A4%96%E7%A7%91%EF%BC%89/

- 日本大腸肛門病学会. 肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)・直腸脱診療ガイドライン2020年版. 東京: 南江堂; 2020. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.coloproctology.gr.jp/uploads/files/journal/koumonshikkan_guideline2020.pdf

- Davis BR, Lee-Kong SA, Migaly J, Feingold DL, Steele SR. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. Dis Colon Rectum. 2018 Mar;61(3):284-292. doi: 10.1097/DCR.0000000000001030. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29420423/

- Moghadam H, Jenadeleh M, Momeni M, et al. External Hemorrhoid. [Updated 2023 Jul 31]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500009/

- Quan L, Chen H, Chen H, Liu G. Comparison of efficacy and safety between surgical and conservative treatments for hemorrhoids: a meta-analysis. BMC Gastroenterol. 2025;25(1):492. doi: 10.1186/s12876-025-04089-2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40596934/ [研究データは本報告書作成時点での仮定に基づく]

- マルホ株式会社. 痔核(いぼ痔) | マルホ 医療関係者向けサイト. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.maruho.co.jp/medical/articles/hemorrhoids/type/hemorrhoid.html

- 大正製薬. いぼ痔(痔核)とは?原因・症状を詳しく|大正製薬「プリザ」. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://brand.taisho.co.jp/preser/knowledge/iboji01/

- 小林製薬. いぼ痔(痔核)の原因となる生活習慣. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.kobayashi.co.jp/brand/hemorind/knowledge/index2.html

- ダイヤモンド・オンライン. 「痔主」3人に1人なのに半数が治療しない日本おしり事情. [インターネット]. 2016年6月17日 [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://diamond.jp/articles/-/91661

- プレシジョン株式会社. 痔核:原因は?症状は?治療の選択肢は?手術で完治できるの?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.premedi.co.jp/%E3%81%8A%E5%8C%BB%E8%80%85%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/h00414/

- Mott T, Latimer K, Edwards C. Management and Treatment of External Hemorrhoidal Thrombosis. Am Fam Physician. 2024 May;109(5):453-454. PMID: 38743588. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9110961/

- 大正製薬. プリザーくらぶ. いぼ痔の治し方は?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://brand.taisho.co.jp/preser/knowledge/iboji02/

- 天藤製薬株式会社. ボラギノール. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.borraginol.com/

- ミナカラ. いぼ痔(内痔核・外痔核)に効く薬はどれがいい?|外用薬と内服薬の選び方を解説. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://minacolor.com/articles/7806

- セイムス. 【医師監修】痔とは?いぼ痔・切れ痔の症状や原因、自分でできる対処法を徹底解説!. [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.seims.co.jp/column/2023112103/