あわせて、「どこまで気をつければよいのか」「家族にうつるのか」「いつ病院を受診すべきか」といった、日常生活の具体的な不安にも答えられるよう、国内外のガイドラインや研究結果をもとに、予防のポイントや受診の目安も整理します。

この記事の要点まとめ

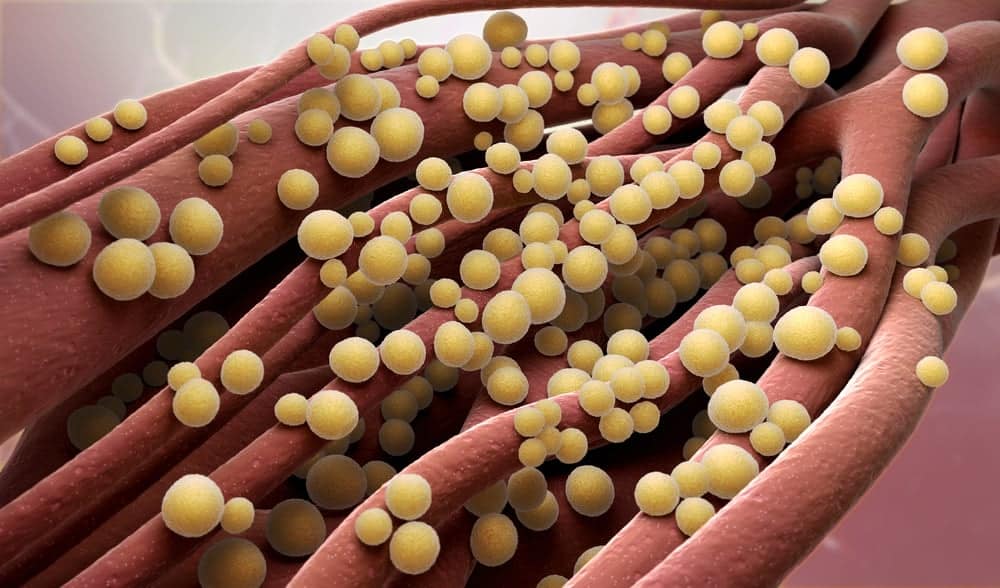

- 黄色ブドウ球菌は健康な人にも存在する常在菌ですが、皮膚感染症から命に関わる重篤な疾患まで、様々な病気の原因となります。

- 食中毒の原因となる場合、菌が産生する毒素は加熱しても分解されないため、調理前の衛生管理と適切な保存が極めて重要です。

- 多くの抗菌薬が効かないメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は、院内感染の主要な原因菌であり、公衆衛生上の大きな課題です。

- 診断と治療は、2024年に改訂された最新の国内診療ガイドラインに基づいて行われることが望ましく、菌の同定と薬剤感受性試験が治療薬選択の鍵になります。

- 最も効果的な予防策は、石鹸と流水による正しい手洗いであり、日常生活における基本的な衛生習慣が感染リスクを大幅に低減させます。

- 高齢者、基礎疾患のある人、手術後や長期入院中の人などでは、同じ黄色ブドウ球菌でも重症化しやすく、より早めの受診と慎重な観察が重要です。

黄色ブドウ球菌・MRSA対策

黄色ブドウ球菌が「誰の体にもいる常在菌」でありながら、とびひのような皮膚感染症から菌血症・敗血症、さらにはMRSAのような重い感染症まで引き起こすと知ると、「自分や家族も危ないのでは」と不安になる方は少なくありません。ちょっとした擦り傷や虫刺され、調理中の素手での扱いがきっかけになると聞くと、日常生活のどこまで気をつければよいのか戸惑ってしまいます。さらに、食中毒のエンテロトキシンは加熱でも壊れないと説明されると、「何をどこまで気をつければ安全なのか」が分かりにくく感じられるものです。

このボックスでは、黄色ブドウ球菌がどこに潜み、どのような経路で皮膚・血液・消化管などに入り込むのか、そしてMRSAや食中毒を含めたリスクとの付き合い方を整理するお手伝いをします。まずは、感染症全体の中で黄色ブドウ球菌感染症がどの位置づけにあるのかを知っておくと、ニュースで耳にする「耐性菌」や「院内感染」といった言葉も理解しやすくなります。感染症の基本構造や検査・治療・予防、そしてワクチンや耐性菌について体系的に整理された総合ページで全体像を押さえておくと、本記事の内容も位置づけや優先順位が見えやすくなります。その際には、まずはサイト全体の地図となる感染症の完全ガイドに目を通しておくと安心です。

黄色ブドウ球菌が怖いのは、同じ菌であっても皮膚・軟部組織感染症、侵襲性感染症、毒素性疾患(食中毒やTSSなど)というまったく違う姿をとり得ることに加え、一部の株が強い薬剤耐性を獲得している点です。特にMRSAと並んで問題になるのが、カルバペネム系抗菌薬にも耐性を示す菌で、弱った人の体内で増殖すると治療の選択肢が限られてしまいます。黄色ブドウ球菌だけに注目するのではなく、同じ「薬剤耐性菌」が引き起こす感染症の特徴や感染経路を知っておくと、自分にとってどのリスクが高いのかを冷静に評価しやすくなります。こうした視点を得るために、CRE(カルバペネム耐性腸内細菌科細菌)について解説したCRE感染症の解説ページも参考になるでしょう。

すでに「MRSA陽性と言われた」「黄色ブドウ球菌による血流感染が疑われている」といった状況では、まずMRSA感染症そのものの姿を正確に理解することが重要です。どのような症状が出たらすぐ受診が必要なのか、どんな基礎疾患や医療処置があると重症化しやすいのかを整理しておくと、日々の体調変化に気づきやすくなります。また、2024年の診療ガイドラインに基づいた治療薬の選択や治療期間の考え方を知ることで、主治医から説明される治療方針も納得しやすくなるはずです。MRSAの症状・原因・治療・予防法をまとめたMRSA感染症の専門解説を合わせて読むと、本記事で触れられているガイドラインの位置づけがさらに理解しやすくなります。

一方で、まだ感染症状がない段階からできる対策としては、手指を介した菌の広がりを断つことが基本になります。とはいえ、黄色ブドウ球菌は皮膚や鼻の中にも存在するため、こまめな手洗いを続けるうちに「手荒れがひどくなり、逆に傷口から菌が入りやすくなるのでは」と心配になる方も多いでしょう。石鹸と流水による手洗いを習慣にしつつ、保湿や洗い方の工夫で皮膚のバリア機能を守ることが、感染予防と皮膚ケアの両立には欠かせません。頻回の手洗いと肌荒れ対策のポイントを具体的に知りたい場合は、頻繁な手洗いでも肌を守るためのコツを確認してみてください。

さらに、記事本文でも触れられているように、小さな切り傷や擦り傷、虫刺され・咬傷などは黄色ブドウ球菌が体内に入り込む入口になり得ます。とくに高齢者や基礎疾患のある方、アトピー性皮膚炎などで皮膚バリアが弱っている方では、こうした小さな傷から蜂窩織炎や敗血症へと進行するリスクが高まります。傷を作らないようにするだけでなく、できてしまった傷を早めに洗浄し、必要に応じて医療機関を受診する判断軸を持っておくことが大切です。虫刺されや動物の咬み傷への正しい対処や市販薬の使い方は、虫刺され・咬傷の完全ガイドも参考になります。

黄色ブドウ球菌やMRSAは怖い一面を持つ一方で、その性質や感染経路、治療・予防の基本を理解すれば、必要以上に恐れずに付き合っていくことができます。本記事で示されたガイドラインに基づく診断・治療の流れと、日常生活での手洗い・傷のケア・食品衛生といった基本的な対策を組み合わせることで、ご自身や大切な人を守る力は着実に高まります。すべてを一度に完璧にこなす必要はありませんので、気になったところから一つずつ実践していきましょう。

黄色ブドウ球菌とは?常在菌としての顔と感染症としての顔

黄色ブドウ球菌は、健康な人の皮膚や鼻腔、のどなどに当たり前のように存在する菌です。こうした「菌はいるが症状は出ていない状態」は「保菌(キャリア)」と呼ばれます。保菌者であること自体は珍しいことではなく、多くの場合は特別な治療も必要ありません。

「保菌」と「感染」の違い

黄色ブドウ球菌が問題になるのは、皮膚のバリアが壊れた部分(傷口や湿疹の部分など)や、手術後の創部、血管カテーテルなどの医療器具の周囲から体内に入り込み、菌が増殖して症状を引き起こしたときです。このように、菌が体内で増えて炎症や発熱、痛みなどを起こしている状態が「感染」です。

同じ人でも、ある時期は鼻の中に菌を保菌しているだけ(無症状)、別の時期には傷口から感染を起こす、といったことがあり得ます。「保菌している=必ず重い感染症になる」というわけではありませんが、持病や治療内容によってはリスクが高くなるため、主治医と相談しながら必要な検査や対策を検討します。

重症化しやすい人の特徴

黄色ブドウ球菌感染症が重症化しやすいのは、一般に次のような方です。

- 高齢者や乳幼児

- 糖尿病、がん、慢性腎臓病などの基礎疾患がある人

- ステロイドや免疫抑制薬を使用している人

- 人工関節、心臓の人工弁、血管カテーテルなどの医療機器が体内に入っている人

- アトピー性皮膚炎などで皮膚バリアが弱くなっている人

こうした「易感染性(感染しやすく、重症化しやすい)宿主」の場合、小さな傷や発熱でも早めに医療機関を受診し、必要に応じて血液検査や画像検査を受けることが重要です。

黄色ブドウ球菌が引き起こす主な病気と症状

黄色ブドウ球菌による感染症は、その侵入経路や菌の毒素によって、大きく3つのカテゴリーに分類されます。皮膚表面の軽微なものから、血液を通じて全身に広がる重篤なものまで、その症状は多岐にわたります25。

1. 皮膚・軟部組織感染症(最も一般的な感染症)

皮膚は黄色ブドウ球菌の最も一般的な感染部位です。小さな傷や毛穴から菌が侵入することで、以下のような様々な症状を引き起こします。

- 伝染性膿痂疹(とびひ): 特に小児に多く見られ、水ぶくれやかさぶたが次々と広がるのが特徴です。

- 毛嚢炎(もうのうえん): 毛穴の奥に菌が入り込み、赤く腫れて小さな膿を持つ状態です。

- 癤(せつ)・癰(よう): 毛嚢炎が悪化し、大きく硬いしこりになったものが「せつ(おでき)」、複数のせつが集まったものが「癰」です。強い痛みを伴います。

- 蜂窩織炎(ほうかしきえん): 皮膚の深い層から皮下脂肪組織にかけて感染が広がり、広範囲が赤く熱を持って腫れ上がります。

これらの症状は、初めは小さなニキビや虫刺されのように見えることもあります5。しかし、痛みが増したり、腫れや熱感が強まったり、膿が見られるようになった場合は、医療機関を受診する重要なサインです。特に、アトピー性皮膚炎の患者さんは皮膚のバリア機能が低下しているため、黄色ブドウ球菌が増殖しやすく、症状の悪化に関与していることが指摘されています。大阪大学の松岡悠美教授らの研究では、皮膚の免疫システムと黄色ブドウ球菌の相互作用について詳細な分析が行われています89。

軽い皮膚感染の段階で適切な治療が行われれば、多くの場合は大きな問題なく回復します。一方で、痛みや腫れが急速に広がる、発熱や寒気を伴う、持病があって体調が急に悪化したといった場合には、より深い感染や菌血症の可能性も考え、早めに受診することが大切です。

2. 侵襲性感染症(生命を脅かす可能性のある重篤な状態)

黄色ブドウ球菌が血液中に侵入(菌血症)すると、血流に乗って全身に広がり、命を脅かす重篤な状態を引き起こすことがあります。代表的なものは次のとおりです。

- 菌血症・敗血症: 血液中に菌が存在する状態が菌血症です。これが引き金となり、全身に強い炎症反応が起こるのが敗血症で、臓器不全に至る危険な状態です。黄色ブドウ球菌による菌血症の死亡率は15~30%と非常に高いことが報告されています6。

- 感染性心内膜炎: 心臓の弁に菌が付着し、「疣贅(ゆうぜい)」と呼ばれる菌の塊を形成します。これが原因で心臓弁が破壊されたり、疣贅が剥がれて脳梗塞や塞栓症を引き起こしたりします。

- 骨髄炎: 骨に感染が及ぶ病気で、強い痛みや発熱を伴います。治療が長期にわたることが多いです。

- 肺炎: 特にインフルエンザなどのウイルス感染後に続発することがあり、重症化しやすい傾向にあります。

菌血症管理の三原則

黄色ブドウ球菌菌血症の治療では、「感染源のコントロール(膿の排出など)」「フォローアップの血液培養」「心エコーによる心内膜炎の評価」の3つが極めて重要とされています27。

侵襲性感染症では、「いつから症状が出ているか」「どのような基礎疾患や医療処置があるか」が診断と治療方針を考えるうえで大きな手がかりになります。高熱や悪寒が続く、息苦しさや意識のぼんやり、血圧低下などのサインがある場合は、救急受診も含めて早急な対応が必要です。

3. 毒素性疾患(菌そのものではなく毒素が原因)

黄色ブドウ球菌の中には、強力な毒素を産生するタイプがあり、菌の増殖場所とは異なる遠隔部位で症状を引き起こします。

- 毒素性ショック症候群(TSS): 菌が産生する毒素が血中に入り、急激な高熱、発疹、血圧低下などを引き起こす、生命に関わる重篤な状態です。

- ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS): 主に乳幼児に見られ、毒素によって皮膚が広範囲にわたって火傷のように剥がれ落ちる病気です。

- 食中毒: 食品中で増殖した菌が産生した「エンテロトキシン」という毒素を摂取することで発症します。詳細は次章で解説します。

毒素性疾患は、症状の進行が急激であることが多く、「急に全身状態が悪化した」「発疹や皮膚の変化が急速に広がる」といった場合には、救急の受診をためらわないことが重要です。

| 病気のグループ | 具体的な病名 | 主な症状 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|---|

| 皮膚・軟部組織感染症 | 伝染性膿痂疹(とびひ)、毛嚢炎、蜂窩織炎 | 発赤、腫れ、痛み、膿、水ぶくれ | 最も一般的な感染形態。アトピー性皮膚炎で悪化しやすい。 |

| 侵襲性感染症 | 菌血症、敗血症、心内膜炎、骨髄炎 | 高熱、悪寒、倦怠感、意識障害、臓器不全 | 生命を脅かす可能性があり、迅速な診断と治療が不可欠。 |

| 毒素性疾患 | 食中毒、毒素性ショック症候群(TSS) | 激しい嘔吐、腹痛(食中毒)、高熱、発疹(TSS) | 菌自体ではなく、菌が産生する毒素が原因で発症する。 |

【特に注意】黄色ブドウ球菌による食中毒

黄色ブドウ球菌による食中毒は、日本で発生する細菌性食中毒の中でも代表的なものの一つです。この食中毒の最大の特徴は、菌そのものを食べることで発症するのではなく、食品中で菌が増殖する際に産生される毒素「エンテロトキシン」を摂取することで起こる「毒素型食中毒」である点です1415。

重要:加熱では毒素は破壊されない

エンテロトキシンは熱に非常に強く、通常の調理程度の加熱(100℃で30分)では分解されません17。そのため、一度毒素が産生されてしまうと、後から食品を加熱しても食中毒を防ぐことはできません。予防は「菌を付けない、増やさない」ことが鉄則です。

潜伏期間は平均3時間(1~6時間)と非常に短く、主な症状は激しい吐き気と嘔吐、腹痛です14。下痢を伴うこともありますが、発熱は軽度か、ほとんど見られないのが特徴です。多くは1~2日で自然に回復しますが、乳幼児や高齢者、持病のある人では脱水が重くなりやすいため、こまめな水分補給と、必要に応じた医療機関の受診が重要です。

人の手指に傷や荒れがあると、そこから食品が汚染されることが多いため、調理者の衛生管理が極めて重要です。

日本で特に注意すべき原因食品:おにぎり、弁当、寿司

日本では、調理過程で人の手に触れる機会が多い食品が原因となるケースが報告されています。特に、おにぎり、弁当、寿司、サンドイッチ、生菓子(シュークリームなど)は注意が必要です1920。これらの食品を調理する際は、使い捨て手袋を着用する、調理前に手指を丁寧に洗浄・消毒するなどの対策が推奨されます。

家庭でできる予防のチェックポイント

- 調理前・盛り付け前・配膳前には、石鹸と流水で20~30秒以上かけて丁寧に手を洗う。

- 指先のささくれや傷がある場合は、防水絆創膏や手袋で覆ってから食品を扱う。

- 作り置きの弁当やおにぎりは常温に長時間放置せず、涼しい場所や冷蔵庫で保管する。

- カレーや煮物などを大量に作った場合は、小分けにして速やかに冷却・冷蔵し、室温で長時間置かない。

- 調理器具やまな板、ふきんはこまめに洗浄・乾燥させ、清潔な状態を保つ。

これらは、厚生労働省などが示す食品衛生の基本とも共通するポイントであり43、黄色ブドウ球菌以外の細菌性食中毒の予防にも役立ちます。

症状が出たときの対処と受診の目安

黄色ブドウ球菌による食中毒の多くは、数時間から1~2日程度で自然に回復しますが、短時間に何度も嘔吐を繰り返すと脱水を起こしやすくなります。水やお茶、経口補水液などを少しずつ頻回に摂取し、尿の量や色(濃くなっていないか)を確認しましょう。

次のような場合は、早めに医療機関の受診を検討してください。

- 嘔吐が何度も続き、水分がほとんど飲めない。

- 強い腹痛やぐったり感が続く。

- 乳幼児や高齢者、持病のある人で症状が強い。

- 血便や黒色便が見られる、または高熱を伴う。

周囲に同様の症状を訴える人が複数いる場合は、学校や保育園、職場などに連絡し、必要に応じて保健所や医療機関の指示を仰ぐことも大切です。

多剤耐性菌「MRSA」とは?― なぜ問題なのか

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は、多くの抗菌薬(抗生物質)に対して耐性を獲得した黄色ブドウ球菌のことです37。ペニシリン系やセフェム系といった、黄色ブドウ球菌治療の第一選択薬となることが多い抗菌薬が無効であるため、治療が難しく、院内感染の主要な原因菌として世界的に問題となっています。

MRSAは、健康な人には通常、重篤な病気を引き起こしません。しかし、手術後の患者さん、長期入院中の高齢者、免疫抑制剤を使用している人など、体の抵抗力が低下した人(易感染宿主)に感染すると、肺炎、敗血症、手術部位感染症など、治療が困難な重篤な感染症を引き起こすことがあります21。

MRSAの疫学:日本の現状

日本の院内感染対策サーベイランス(JANIS)によると、MRSAの分離率は長期的に減少傾向にあります。2022年における黄色ブドウ球菌に占めるMRSAの割合は45.6%で、2008年の60.0%から着実に低下しています1011。しかし、依然として欧米諸国と比較すると高い水準にあり、公衆衛生上の重要な課題であることに変わりはありません。また、データからは以下のような特徴が見られます11。

- 病院規模による差異: 500床以上の大規模病院(43.6%)に比べ、200床未満の小規模病院(56%以上)でMRSAの分離率が高い傾向があります。

- 地域差: 西日本は東日本に比べてMRSAの流行率が高い傾向が一貫して報告されています。

- 性別・年齢: 報告されるMRSA感染症は男性が多く(男女比 約1.8:1)、高齢者で高い罹患率を示します10。

院内感染型と市中感染型MRSA

MRSAはもともと院内感染(病院内で広がる感染)の代表的な原因菌として知られてきましたが、近年では病院外での生活の中で感染が成立する「市中感染型MRSA(CA-MRSA)」も報告されています37。日本では依然として院内感染型が主体ですが、スポーツチームや施設内での集団生活など、市中での集団感染事例も少なくありません。

市中感染型MRSAでは、若年で基礎疾患のない人でも皮膚・軟部組織感染症などを起こすことがあり、早期に適切な抗菌薬を選択することが重要です。一方、院内感染型MRSAでは、重症患者や手術後患者、人工呼吸器管理中の患者などで肺炎や菌血症が問題となり、感染管理チームと連携した包括的な対策が求められます12。

【2024年ガイドライン準拠】黄色ブドウ球菌感染症の診断と治療

黄色ブドウ球菌感染症の診断は、感染が疑われる部位(膿、血液、喀痰など)から検体を採取し、菌を培養して特定する「培養検査」が基本となります。さらに、特定された菌がどの抗菌薬に有効か(感受性)、どの抗菌薬に耐性か(耐性)を調べる「薬剤感受性試験」を行い、治療方針を決定します25。

2024年版ガイドラインの推奨

最新の「MRSA感染症の診療ガイドライン2024」では、敗血症を含む重症例などで、適切な迅速診断法の活用が検討されるべきであることが示されています17。目的は、できるだけ早期に病原菌と薬剤感受性の情報を得て、適切な治療を開始することです。

治療は、薬剤感受性試験の結果に基づいて、最も効果的な抗菌薬を選択することが原則です。黄色ブドウ球菌がメチシリン感受性(MSSA)の場合とメチシリン耐性(MRSA)の場合では、選択される薬剤や治療の難しさが大きく異なります。

| 項目 | MSSA(メチシリン感受性黄色ブドウ球菌) | MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) |

|---|---|---|

| 第一選択薬 | β-ラクタム系抗菌薬(ペニシリン系、セフェム系) | 抗MRSA薬(バンコマイシン、テイコプラニン、リネゾリドなど) |

| 治療の難易度 | 比較的容易 | 治療選択肢が限られ、困難な場合がある |

| 主な感染環境 | 市中感染(Community-acquired) | 院内感染(Hospital-acquired)が主だが、市中感染型も存在する |

| 院内感染対策 | 標準予防策 | 標準予防策に加え、接触予防策(個室隔離、ガウン・手袋着用など)が重要12 |

近年のガイドラインでは、治療薬の選択肢にも変化が見られます。「MRSA感染症の診療ガイドライン2024」では、MRSA菌血症に対して、従来のバンコマイシンに代わる選択肢としてリネゾリドが提案され(弱い推奨)、特定の症例における高用量ダプトマイシンの使用可能性についても議論されています7。

実際の診療では、「どの薬を使うか」だけでなく、次のような点も重要です。

- 感染源(膿瘍、感染したカテーテル、人工関節など)をできるだけ早くコントロールする。

- 治療開始後も定期的に血液培養や画像検査を行い、菌が消失しているか、合併症がないかを確認する。

- 心内膜炎や骨髄炎などの深部感染が疑われる場合は、治療期間を十分に確保し、中断しない。

治療期間は、皮膚の軽い感染では数日~2週間程度で済むこともありますが、菌血症や心内膜炎、骨髄炎のような深部感染では4~6週間以上に及ぶことも珍しくありません625。自己判断で抗菌薬を中断すると再燃・再発のリスクが高まるため、処方された薬は指示どおり最後まで使用することが重要です。

日常生活と医療現場における予防策

黄色ブドウ球菌感染症の予防において、最も重要かつ効果的な方法は「手洗い」です。菌は主に手指を介して広がるため、石鹸と流水による正しい手洗いを徹底することが基本となります13。特に、食事の前、トイレの後、鼻をかんだ後、傷口に触れる前後は必ず手洗いを行いましょう。

日常生活でのポイント

- 傷口の管理: 切り傷やすり傷は、きれいに洗浄し、清潔な絆創膏やガーゼで覆いましょう。赤みや痛み、膿が出てくる場合は早めに受診を検討します。

- 物品の共有を避ける: タオル、カミソリ、衣類などの個人的な物品の共有は避けてください。家庭内にMRSA保菌者がいる場合は特に重要です。

- 食品の衛生管理: 調理前後の手洗いを徹底し、食品は適切な温度で保管(10℃以下で菌の増殖は遅くなる)してください43。

- 皮膚を乾燥させすぎない: 手洗い後の保湿や、入浴後のスキンケアを行い、皮膚バリアを保つことで、小さな傷からの侵入リスクを減らします。

スポーツや学校・職場での注意点

スポーツクラブや部活動、更衣室やシャワールームなど、多くの人が汗をかいた状態で接触する環境では、黄色ブドウ球菌やMRSAが広がりやすくなります532。

- 練習後はできるだけ早くシャワーを浴び、汗を流す。

- タオルやユニフォームは共用せず、自分のものを使う。

- すり傷や擦過傷はその場で洗浄し、テーピングやバンドエイドで覆う。

- とびひのような発疹や膿を伴う皮膚病変がある場合は、無理に練習を続けず、医療機関で診断を受ける。

医療・介護現場でのポイント

医療機関や介護施設では、標準予防策(すべての患者の血液や体液は感染の可能性があるとみなし対応する)に加え、MRSA陽性者に対しては接触予防策が取られます。これには、個室管理、ガウンや手袋の着用、専用の医療器具の使用などが含まれます1241。

患者さんや家族としてできることは、医療者の手指衛生や防護具の使用を尊重しつつ、自身も手洗いやマスク着用、面会時のルール遵守を心がけることです。「聞きにくい」と感じるかもしれませんが、不安な点は医療スタッフに遠慮なく質問し、納得したうえで治療やケアを受けることが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1: MRSAと診断されましたが、家族にうつりますか?

MRSAは主に接触によって感染しますが、健康な家族に重篤な病気を引き起こすことは稀です。ただし、家庭内での感染拡大を防ぐため、タオルや食器の共有を避け、こまめな手洗い、傷口を適切に覆うなどの基本的な衛生対策を徹底することが重要です。特に家族内に乳幼児、高齢者、免疫力が低下している方がいる場合は注意が必要です12。

Q2: 食べ物を加熱すれば、黄色ブドウ球菌の食中毒は防げますか?

防げません。黄色ブドウ球菌自体は加熱で死滅しますが、菌が産生する毒素(エンテロトキシン)は熱に非常に強く、一度産生されると通常の調理加熱では分解されません。食中毒の予防は、調理前の手洗いを徹底し、食品を汚染させないこと、そして調理後は速やかに食べるか、低温で保存して菌を増やさないことが最も重要です17。

Q3: MRSA感染症の治療にはどのくらい時間がかかりますか?

Q4: 「保菌者」と「感染者」の違いは何ですか?

「保菌者(Carrier)」とは、体にMRSAなどの菌を持っているものの、症状が全くない健康な状態の人を指します。一方、「感染者(Infected person)」とは、菌が体内で増殖し、発熱や痛み、膿などの症状を引き起こしている状態の人を指します。多くのMRSA保菌者は治療の必要がありませんが、手術を受ける際など、特定の状況下では感染症を発症するリスクを減らすための除菌治療が検討されることがあります25。

Q5: 黄色ブドウ球菌に感染しているかどうかは、どのような検査でわかりますか?

疑われる部位(皮膚の膿、血液、喀痰、尿など)から採取した検体を培養し、黄色ブドウ球菌かどうかを確認するのが基本です。そのうえで、どの抗菌薬が効くかを調べる薬剤感受性試験を行うことで、MSSAなのかMRSAなのか、どの薬が有効かが分かります25。鼻腔などの保菌状態の確認には、綿棒で粘膜をこすって検体を採取することもあります。

Q6: MRSAを完全になくす(除菌する)ことはできますか?

MRSA保菌者に対する除菌治療は、すべての人に必要なわけではありません。手術前や透析患者さん、重症患者さんなど、高リスクの場面では鼻腔への軟膏や消毒薬による除菌が検討されることがありますが、日常生活を送っている多くの保菌者では、基本的な手洗いや傷のケアを徹底することで十分と判断されることも少なくありません21。除菌の必要性や方法は、必ず主治医と相談して決めましょう。

Q7: MRSAや黄色ブドウ球菌に感染していても、学校や仕事に行っても大丈夫ですか?

結論

黄色ブドウ球菌は、私たちの身近に潜む常在菌でありながら、時に深刻な健康問題を引き起こす二面性を持っています。特に、抗菌薬が効きにくいMRSAの存在は、現代医療における大きな課題です。しかし、最新の研究とガイドラインに基づいた適切な診断・治療法が確立されつつあり、また、日常生活における正しい衛生習慣が最も効果的な予防策となります。

本記事で示したように、「菌そのものを完全になくす」ことよりも、「どのような場面でリスクが高くなるのかを理解し、手洗いや傷のケア、食品衛生、医療機関での適切な対応といった基本を積み重ねること」が、自分や大切な人を守るうえで現実的で効果的な方法です。個人的な健康上の懸念については、必ずかかりつけの医師に相談し、ご自身の状況に合った適切な診断と治療計画を受けてください。

参考文献

- 日本感染症学会. MRSA感染症の診療ガイドライン2024|学会誌・刊行物 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.kansensho.or.jp/modules/journal/index.php?content_id=10

- MRSA感染症の診療ガイドライン2024 – J-Stage [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kansenshogakuzasshi/98/4/98_mrsag2024/_article/-char/ja

- 日本感染症学会. ガイドラインINDEX|学会誌・刊行物 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.kansensho.or.jp/modules/journal/index.php?content_id=16

- 日本化学療法学会. MRSA感染症の診療ガイドライン2024(Executive summary… [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.chemotherapy.or.jp/modules/guideline/index.php?content_id=147

- Centers for Disease Control and Prevention. Athletes: MRSA Prevention and Control [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.cdc.gov/mrsa/prevention/athletes.html

- Holland TL, et al. Management of Staphylococcus aureus Bacteremia: A Review. JAMA. 2025. PMID: 40193249. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40193249/

- CareNet.com. 臨床に即した『MRSA感染症の診療ガイドライン2024』、主な改訂点は? [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/60378

- YouTube. 院内感染症の原因細菌「黄色ブドウ球菌」の最近の話題 / 松岡 悠美 氏 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=DFM-8SS-xn4

- 大阪大学 ResOU. 皮膚と細菌を見つめ、免疫疾患や老化の「なぜ」に挑む。 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/story/2023/OURG-01-03

- 厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS). 公開情報 2023 年 1 月~12 月 年報(全集計対象医療機関) [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://janis.mhlw.go.jp/report/open_report/2023/3/2/zen_Open_Report_202300.pdf

- 国立健康危機管理研究機構 感染症危機管理研究センター. JANISにおけるMRSA分離状況 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://idsc.nih.go.jp/surveillance/iasr/45/529/article/040/index.html

- 丸石製薬株式会社. MRSA感染症|感染症ってなに?|感染対策コンシェルジュ [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.m-ipc.jp/what/mrsa/

- Centers for Disease Control and Prevention. Preventing Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.cdc.gov/mrsa/prevention/index.html

- 国立感染症研究所. ブドウ球菌食中毒とは [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/plague/392-encyclopedia/511-aureus.html

- 農林水産省. 黄色ブドウ球菌(細菌)[Staphylococcus aureus] [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/f_encyclopedia/staphylococcus.aureus.html

- 食品安全委員会. 10.黄色ブドウ球菌 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/H21_10.pdf

- ユビー. 黄色ブドウ球菌による食中毒では、どのような症状となりますか? [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/mrnbs7er6tp8

- ユビー. 「MRSA感染症」とはどのような病気ですか? [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/e__g6dkmu

- 中部衛生検査センター. 食 品 衛 生 ニ ュ ー ス 黄色ブドウ球菌食中毒について [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://chubi.co.jp/template/wp-content/uploads/2020/06/7e88fb11363aa448a1dff09323f63ecb.pdf

- BMLフード・サイエンス. 夏に猛威を振るう細菌性の食中毒!実例と対策のポイント [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.bfss.co.jp/media/column/natsu

- 健康長寿ネット. MRSA感染症 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/kansenshou/mrsa.html

- 環境再生保全機構. 治療は「炎症をとること」と「バリア機能を強化すること」の2つ [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/47/medical/medical03.html

- 感染症情報センター. ブドウ球菌食中毒 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/aureus/010/aureus.html

- SARAYA. 黄色ブドウ球菌 | 食中毒一覧 | 家庭の感染と予防 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://family.saraya.com/kansen/chudoku/oushoku.html

- MSDマニュアル プロフェッショナル版. ブドウ球菌感染症 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/13-%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%80%A7%E7%96%BE%E6%82%A3/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E9%99%BD%E6%80%A7%E7%90%83%E8%8F%8C/%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A6%E7%90%83%E8%8F%8C%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87

- 神戸きしだクリニック. 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus) – 感染症 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://kobe-kishida-clinic.com/infection/infectious-diseases/staphylococcus-aureus/

- Antaa Slide. 初期研修医が知っておきたい黄色ブドウ球菌血症の適切なマネージメント [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://slide.antaa.jp/article/view/4d8b90f070b346d2

- University of Nebraska Medical Center. Staphylococcus aureus Bloodstream Infection Treatment Guideline [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.unmc.edu/intmed/_documents/id/asp/news/clinicpath-staph-aureus-treatment.pdf

- 塩野義製薬. 災害・避難感染症ナビ-細菌性食中毒-ブドウ球菌食中毒- [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.shionogi.com/jp/ja/sustainability/informations-for-id/evacuation_navi/shelter_infection/staphylococcal_food_poisoning.html

- 医療法人つちやクリニック. 夏場に注意が必要な黄色ブドウ球菌による食中毒について [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://tsuchiya-clinic.or.jp/column/1931/

- 株式会社ニイタカ. 黄色ブドウ球菌食中毒について [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.niitaka.co.jp/products/uploads/b723cdaf192967fcf05e9eaebdaf280d_2.pdf

- Centers for Disease Control and Prevention. Schools and Daycares: MRSA Prevention and Response [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.cdc.gov/mrsa/prevention/schools-and-daycares.html

- 医書.jp. 『MRSA感染症の診療ガイドライン2024』の改訂ポイントと,整形外科医が知っておくべき抗MRSA薬の特徴と使い方 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.18888/se.0000003382

- 日本感染症学会. MRSA感染症の治療ガイドライン改訂版 2019 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/guideline_mrsa_2019revised-booklet.pdf

- 国立感染症研究所. IASR 32-1 JANIS, 院内感染対策サーベイランス [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://idsc.niid.go.jp/iasr/32/371/dj3711.html

- 東京都感染症情報センター. バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (VRSA) [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/vrsa/

- 東京都感染症情報センター. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (MRSA) [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/mrsa/

- 岡山県. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.pref.okayama.jp/page/detail-92947.html

- Centers for Disease Control and Prevention. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Basics [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.cdc.gov/mrsa/about/index.html

- Centers for Disease Control and Prevention. Infection Control Guidance: Preventing MRSA in Healthcare Facilities [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.cdc.gov/mrsa/hcp/infection-control/index.html

- Centers for Disease Control and Prevention. MRSA Risk Assessment and Monitoring [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/Strive-MRSA102-508.pdf

- MHCL WORKS LABO. 【飲食店の方、必見!】黄色ブドウ球菌食中毒の症状、予防方法3つ [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.mhcl.jp/workslabo/hatena/staphylococcus01

- 厚生労働省. 黄色ブドウ球菌 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html