この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下のリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性のみが含まれています。

- 米国結腸直腸外科学会(ASCRS): 記事中の痔の定義、症状、および治療法に関する多くの基本的な指針は、ASCRSが公表している患者向け情報および専門家向けガイドラインに基づいています1, 22。

- 日本大腸肛門病学会: 日本における痔核の治療法、特にALTA療法の位置づけや診断プロセスに関する記述は、同学会が発行した「肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)・直腸脱診療ガイドライン」を主要な根拠としています19, 27, 38。

- 医学論文(PMC, Merck Manualsなど): 痔の病態生理(肛門クッション滑脱説など)、分類、および治療選択肢に関する詳細な科学的解説は、PubMed Central(PMC)に掲載された論文やMerck Manuals Professional Editionなどの権威ある医学情報源に基づいています5, 20。

要点まとめ

- 痔は、肛門の静脈瘤ではなく、排便を制御する正常な組織「肛門クッション」が肥大し、垂れ下がった状態です。

- 主な原因は、排便時のいきみ、便秘、長時間の座位など、腹圧の上昇が続くことです。加齢や遺伝も関係します。

- 痔には主に「内痔核」「外痔核」「裂肛(切れ痔)」「痔瘻(あな痔)」のタイプがあり、症状や治療法が異なります。

- 出血や痛みなどの症状がある場合、自己判断は危険です。大腸がんなど重篤な病気の可能性を否定するため、必ず専門医(肛門科)の診断を受ける必要があります。

- 治療法は、生活習慣の改善から薬物療法、そしてALTA療法(注射)や手術まで多岐にわたります。症状の程度(グレード)に応じて最適な方法が選択されます。

痔の真実と正しい対処

肛門のまわりの痛みやかゆみ、排便後にペーパーに付く鮮紅色の血、触ると感じるしこり——こうした症状があっても、「恥ずかしくて誰にも相談できない」「ただの体質だろう」と一人で抱え込んでいませんか。痔はとても身近な病気でありながら、誤解や偏見のせいで放置されやすく、なかなか本当のことが見えにくい疾患です。特に、同じ肛門周囲のトラブルでも、痔核・裂肛・痔瘻の違いがわからず不安になったり、「もしかして大腸がんでは?」と夜眠れなくなる方も少なくありません。このボックスでは、そうした不安を少しずつほどきながら、あなたが次に何をすればよいかを整理していきます。

まず知っておきたいのは、現代医学における痔の定義が「肛門の静脈が腫れたもの」ではなく、排便をコントロールする正常構造である肛門クッションが肥大・下垂して症状を起こしている状態だという点です。痔核・裂肛・痔瘻をきちんと区別し、直腸出血の陰に隠れた大腸がんなどの重い病気を見逃さないためには、消化管全体の仕組みや代表的な疾患の位置づけを大づかみに理解しておくことが役立ちます。その全体像は、JHO編集部がまとめた消化器疾患の総合ガイドで確認しつつ、ここでは特に「痔」というテーマに焦点を当てて、重要なポイントだけをコンパクトに整理していきましょう。

痔ができる背景には、肛門クッションそのものの支持組織がゆるんで下にずれ落ちてくる「滑脱」と、血液のうっ血によって血管が拡張する「静脈うっ血」という二つのメカニズムが組み合わさっています。どちらにも共通しているのが、いきみ・長時間のトイレ・重い物を持ち上げる作業・妊娠・加齢などによる腹腔内圧の慢性的な上昇です。特に、慢性的な便秘や下痢、トイレでスマホを見ながら何十分も座り続ける習慣は、肛門部に負担をかけ続ける大きな要因になります。自分の排便回数やリズムが本当に「体質」で済む範囲なのか、それとも痔や他の病気のリスクになっているのかを見直すためには、排便回数の正常範囲と危険なサインを押さえ、生活習慣のどこに負荷がかかっているかを具体的に意識することが大切です。

軽い痔の段階では、まず毎日の排便習慣と食生活を整えることが、ほとんどすべての治療の土台になります。いきまずに済むやわらかい便を保つために、食物繊維と水分を十分にとり、トイレに座る時間を短くすること、長時間の座り仕事の合間にこまめに立ち上がることが重要です。肛門の血流を良くして炎症を和らげるための温水坐浴も、自宅で続けやすい基本のセルフケアです。何をどのように食べればお腹の中を負担なく「すっきり」保てるのかを具体的に知りたい場合は、お腹をすっきりさせる食材の活用法を参考にしながら、自分の生活に無理のない形で取り入れていきましょう。

一方で、痔の人にとっては硬い便だけでなく、何度も続く下痢や水様便も肛門周囲の皮膚や粘膜を刺激し、痛みや出血を悪化させる原因になります。感染症や食あたりだけでなく、薬剤がきっかけで下痢が長引くこともあり、そのたびにトイレに駆け込んでいきむこと自体が、肛門クッションへの負担を増やしてしまいます。下痢そのものをできるだけ早く、安全に落ち着かせるための食事の組み立て方は、下痢を短期間で整える食事ガイドが具体的に整理していますので、痔の再発や悪化を防ぐための第二のステップとして役立ててください。

ただし、どれほど生活習慣を整えても、「痛みのない出血が続く」「脱出してくるしこりが大きくなってきた」「激しい痛みで座れない」といった場合には、自己判断で様子を見るのは危険です。直腸出血は痔だけでなく、大腸ポリープや大腸がんなど、より深刻な病気のサインでもあり得るため、専門の肛門科・大腸肛門外科で問診・視診・直腸指診・肛門鏡検査、必要に応じて内視鏡検査まで含めた評価を受けることが欠かせません。市販の坐薬や軟膏はあくまで症状を一時的に和らげる対症療法にすぎず、進行した痔核には注射療法や手術が必要になることもあります。特に、抗生物質の服用後に下痢が長引く場合などは、抗生物質関連下痢症の臨床的真実も参考にしながら、自己判断で市販薬を飲み続ける前に医師に相談することが重要です。

痔は決して特別で恥ずかしい病気ではなく、正常な肛門クッションがさまざまな負荷によって変化した「ありふれた状態」です。だからこそ、排便習慣と食生活を立て直しつつ、必要なときには専門医の診察を受けるという基本を押さえれば、多くの場合きちんとコントロールすることができます。一人で我慢を続けるのではなく、「出血」「痛み」「脱出」といったサインを手がかりに、今日から少しずつ行動を変えていきましょう。

第1部:痔の病態生理学:根本原因の科学

痔がなぜ形成されるのかを理解するためには、まず正常な解剖学的構造と、それが病的に変化するメカニズムを説明する理論から始める必要があります。

1.1. 肛門管の解剖学

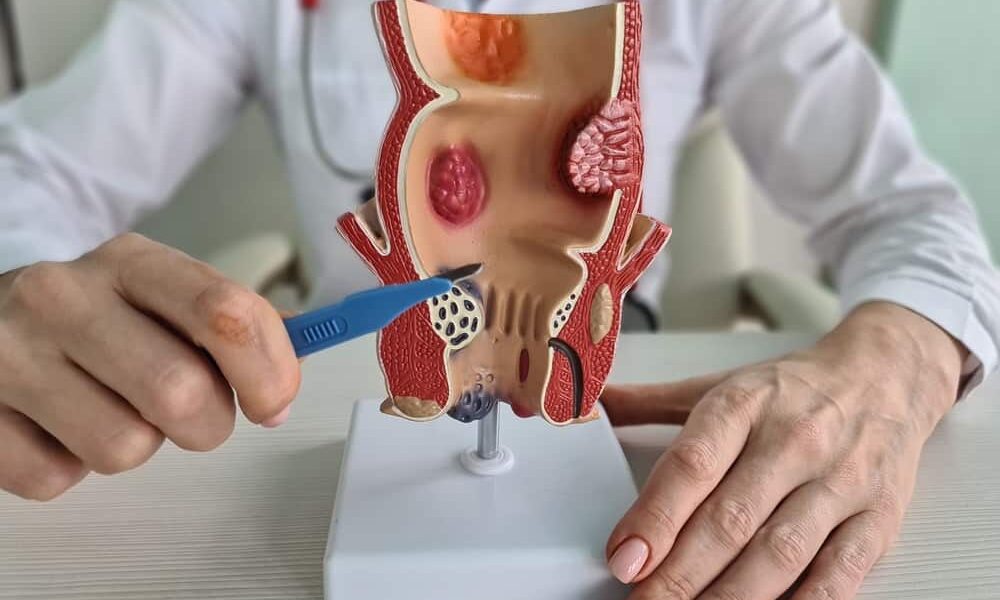

肛門管には、肛門クッションと呼ばれる特殊な構造が存在します。これらは粘膜下の組織であり、血管、平滑筋、結合組織から構成されています。肛門クッションは肛門の閉鎖性を維持する上で重要な役割を担い、安静時の肛門管内圧の約15~20%を担い、排便時には括約筋を保護します5。これらの構造が健康な状態では、弾力性のあるクッションとして機能し、便やガスの失禁を巧みに防いでいます。

1.2. 原因に関する核心的理論

現在では相互補完的と見なされている二つの主要な理論が、痔の形成メカニズムを説明しています。

- 肛門クッション滑脱説: この理論は、支持組織である結合組織と弾性線維(トレイツ筋)が変性・脆弱化することによって、肛門クッションが下方へ移動し、肛門外へ脱出するというものです5。これは、脱出という症状の主要な機械的説明です。

- 血管異常・静脈瘤説: この理論は、肛門クッション内部の動静脈叢が異常に拡張・怒張することに焦点を当てています。この状態は血液のうっ血を引き起こし、血管壁が薄くなり破れやすくなることで、出血という症状を誘発します1。これは、出血という症状の主要な血行動態的説明です。

1.3. 統一的要因:腹腔内圧の上昇

痔の発症は単一のメカニズムによるものではなく、機械的な不全(組織の滑脱)と血行動態的な不全(血管のうっ血)という二重の病理学的プロセスであり、両者は長期にわたる圧力の上昇という共通分母によって促進されます。上記の理論は、腹腔内圧の上昇という共通の要因によって統合されます。排便時の強いいきみ、重い物を持ち上げること、妊娠などの行為は、この圧力を慢性的に増加させます。この圧力は肛門部に伝わり、支持組織を脆弱化させ(肛門クッションの滑脱を引き起こし)、同時に血管のうっ血と拡張を促進します(静脈瘤を引き起こす)20。この二つのメカニズムの組み合わせは、なぜ現代の治療法が両方の側面に対処しなければならないかを説明します。例えば、痔核切除術は脱出した組織と拡張した血管の両方を除去し、ALTA療法は硬化作用によって痔核を収縮させると同時に、それを直腸壁に固定します。

第2部:痔の臨床的分類:識別方法と症状

痔の分類は治療法を決定する上で極めて重要です。この分類は、解剖学的な位置と症状の重症度に基づいています。

2.1. 内痔核 vs. 外痔核

この基本的な区別は、歯状線という重要な解剖学的ランドマークに基づいています17。

- 内痔核: 歯状線の上方に位置し、痛みを感じる神経がない直腸粘膜で覆われています。これが、内痔核が通常痛みを伴わない理由です。その主な症状は、痛みのない鮮紅色の出血と脱出です20。

- 外痔核: 歯状線の下方に位置し、痛覚に非常に敏感な肛門上皮で覆われています。これが、外痔核がしばしば痛みや腫れを伴い、特に血栓が形成された際には触知可能な塊として感じられる理由です20。

2.2. 内痔核に対するゴリガー分類

これは国際的に認知されている分類システムであり、内痔核の進行度を判断し、治療方針を決定するための主要なツールです。このシステムは日本の医学文献でも国際的な文献でも一貫して使用されています19。

| グレード | 脱出の状態 | 関連症状 |

|---|---|---|

| I度 | 血管が怒張しているが、脱出はしない。 | 出血。 |

| II度 | 排便時に脱出するが、自然に還納する。 | 出血、脱出感。 |

| III度 | 排便時に脱出し、用手的に還納する必要がある。 | 出血、脱出、不快感、粘液の分泌。 |

| IV度 | 常に肛門外に脱出しており、還納できない。 | 持続的な脱出、不快感、痛み、便失禁、嵌頓のリスク。 |

この分類表は、疾患の進行性を明確に示し、患者が医師から使われる可能性のある臨床用語を理解するための枠組みを提供し、それによって診察における患者の主体性を高めます。

2.3. 急性症状と合併症

- 血栓性外痔核: 血栓の形成により肛門縁に突然生じる、痛みを伴う紫色のしこりとして記述されます1。痛みは通常48~72時間でピークに達し、その後徐々に軽減します22。

- 嵌頓痔核: 脱出した内痔核が肛門括約筋によって締め付けられ、血流が妨げられる重篤な合併症です。この状態は激しい痛み、大きな腫れを引き起こし、壊死に至る可能性があり、通常は緊急の介入を必要とします20。

第3部:痔の原因:多因子的な視点

痔の原因は単一の要因ではなく、多くの要因の組み合わせです。痔の原因は「圧力蓄積モデル」として理解することができます。変更不可能な要因(解剖学的構造、年齢)が基礎的な危険性を生み出し、一方で変更可能な生活習慣や食生活の要因(いきみ、食物繊維の少ない食事)が日々の「圧力の預金」として機能します。この圧力が時間とともに蓄積し、組織の耐久性を超えたときに、症状を伴う痔が現れるのです。このモデルは、一見ばらばらに見える原因を合理的に結びつけ、予防の重要性を強調します。

3.1. 基礎的かつ変更不可能な要因

- ヒトの解剖学的構造: 直立二足歩行は、肛門直腸部の静脈における静水圧を高めるため、人類特有の危険因子です1。

- 加齢: 年齢とともに支持結合組織が脆弱化することは主要な危険因子であり、罹患率は45~65歳で最も高くなります1。

- 遺伝: 家族歴は痔の発症リスクを高める可能性があります1。

3.2. 行動および生活習慣に起因する誘発要因

これらは、変更可能な最も重要な危険因子です。

- 排便習慣: 慢性の便秘や下痢は主要な原因です。強いいきみやトイレに長時間座ること(例:読書)は、直接的に圧力を上昇させ、血管のうっ血と組織の滑脱の両方を促進します1。

- 姿勢の習慣: 長時間の座位(デスクワーク)や立位は、痔静脈叢内の圧力を高めます13。

- 身体的な過負荷: 重い物を持ち上げること、過度な筋力トレーニング、慢性の咳は、腹腔内圧を上昇させます13。

3.3. 食生活と全身状態の影響

- 食事: 食物繊維の少ない食事と不十分な水分摂取は、便秘と硬い便の主な原因であり、いきみの直接的な引き金となります7。

- アルコールと香辛料の多い食品: 血行に影響を与えたり、腸を刺激したりすることにより、症状を悪化させる要因と見なされています13。

- 体温: 「体の冷え」が血行不良を招き、症状を悪化させるという考え方は、日本の文献で注目すべき点です13。

3.4. 特殊な対象群と関連疾患

- 妊娠: ホルモンの変化による静脈の弛緩と、増大する子宮からの圧力の上昇により、妊娠は非常にリスクの高い時期となります1。

- 肥満: 過剰な体重は腹腔内および骨盤内の圧力を増加させます7。

- その他の疾患: 肝硬変、腹水、骨盤内腫瘍なども、静脈圧を上昇させることで痔を引き起こす可能性があります7。

第4部:臨床診断:明確化と重篤な疾患の除外

痔の診断プロセスは、単にその存在を確認するだけでなく、本質的にはリスクを層別化するプロセスです。医師の最優先目標は、まず生命を脅かす可能性のある状態を確実に除外し、その後でのみ、最も低侵襲で効果的な治療法を決定するために痔を正確に重症度分類することです。これにより、なぜ診断手順が単純なものからより複雑なものまで複数のステップを踏むのかが説明され、恐ろしい手技から安全で必要なプロセスへと変わります。

4.1. 問診

プロセスは、詳細な病歴聴取から始まります。特に症状(出血、痛み、脱出)の具体的な性質、罹患期間、関連する排便習慣に焦点を当てます42。

4.2. 身体診察

- 視診: 外痔核、血栓、皮垂、裂肛、痔瘻を特定するために不可欠です20。

- 直腸指診: 医師が手袋をはめた指を用いて、括約筋の緊張度を評価し、内部の異常を触知します。合併症のない内痔核は通常、触知できません12。

- 肛門鏡検査: 内痔核を観察するための確定的な方法であり、医師がそのサイズ、位置、重症度を評価することを可能にします12。特殊な技術として、患者にいきんでもらい脱出の最大度を再現させる「怒責肛門診」は、日本の専門クリニックにおいて重要な診断ツールとして強調されています19。

4.3. 重要な鑑別診断

核心的なメッセージが再び繰り返されます:直腸出血は適切に調査されなければなりません。痔が最も一般的な原因であるとはいえ、特に45~50歳以上の患者や他の危険因子を持つ患者においては、大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患などのより深刻な状態を除外する必要があります1。この評価におけるS状結腸鏡検査または全大腸内視鏡検査の役割が説明されます1。

第5部:現代の治療法:生活習慣から手術まで

治療法の選択は、痔の重症度に直接依存します。以下の表は、各グレードに対して推奨される治療法の概要を示しています。

| ゴリガー分類 | 保存的治療(生活習慣・食事) | 薬物療法(外用薬・内服薬) | 外来処置(低侵襲) | 外科的介入 |

|---|---|---|---|---|

| I度 | 必須 | 症状緩和 | 通常不要、硬化療法を検討可 | 適応外 |

| II度 | 必須 | 症状緩和 | 強く推奨(輪ゴム結紮法、ALTA療法) | 稀に適応 |

| III度 | 必須 | 症状緩和 | 強く推奨(輪ゴム結紮法、ALTA療法) | 処置が失敗した場合や痔核が大きい場合に検討 |

| IV度 | 補助的 | 症状緩和 | 症状緩和に用いることがあるが、通常は無効 | 通常、適応となる |

5.1. 保存的治療:最初の土台

これはすべてのグレードにおける一般的な出発点です。

- 食事と生活習慣の変更: 食物繊維の豊富な食事(1日25~35g)、十分な水分摂取、いきみの回避、トイレに座る時間の制限が主要な基盤となります1。

- 坐浴(温水浴): 1日に数回、10~20分間温水に浸かることが、刺激を和らげ、衛生状態を改善し、血行を促進するために推奨されます1。

5.2. 薬物療法:局所薬と内服薬の分析

市販薬(OTC)や処方薬は、痛み、かゆみ、炎症などの症状を軽減するのに役立ちますが、痔核そのものを根本的に治すものではありません14。

| 成分群 | 具体的な有効成分 | 機能 | 代表的な製品シリーズ |

|---|---|---|---|

| 抗炎症成分 | プレドニゾロン酢酸エステル | 炎症、腫れ、かゆみを抑える(ステロイド) | ボラギノールAシリーズ |

| 局所麻酔薬 | リドカイン | 痛み、かゆみを和らげる | ボラギノールA, Mシリーズ |

| 組織修復成分 | アラントイン | 傷の治りを助ける | ボラギノールA, Mシリーズ |

| 血管収縮薬 | 塩酸テトラヒドロゾリン | 腫れを抑え、止血する | プリザエースシリーズ |

| ビタミン | ビタミンE酢酸エステル(トコフェロール酢酸エステル) | 血行を改善する | ボラギノールA, Mシリーズ |

この表は製品ラベルを解読するのに役立ち、化学名を機能に翻訳することで、読者が賢い消費者となり、各成分が何をするのか、なぜステロイド含有製品と非含有製品が違うのかを理解する助けとなります。

5.3. 外来および低侵襲手技

保存的治療に反応しないI~III度の痔核が対象です。

- 輪ゴム結紮法(RBL): 非常に効果的な外来治療法として記述され、内痔核の根元に輪ゴムをかけて血流を遮断し、壊死させて脱落させる方法です1。これは欧米のガイドラインではしばしば第一選択の手技です。

- 硬化療法: 化学物質を注射して瘢痕化させ、痔核を収縮させる方法です5。

特別焦点:ALTA療法(ジオン注射)

これは日本におけるその重要性を反映した主要な小項目です。

- メカニズム: 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(ALTA)溶液を用いた硬化療法(注射療法)として説明されます46。薬剤の注射が炎症と線維化を引き起こし、痔核を収縮させ、直腸壁に癒着・固定させます46。

- 手技: 特殊な「四段階注射法」が記述され、これには特別な訓練を受け認定された医師が必要であることが強調されます46。

- 適応と効果: 主に脱出を伴う内痔核(II~III度、時には症状緩和目的でIV度)を対象とし、手術に匹敵する高い効果がありながら、痛みは少ないとされています26。

- 長所と短所: 利点には、手術より痛みが少ないこと、多くは日帰りで実施可能なこと、出血が最小限であることが含まれます46。欠点には、約10%の再発率、発熱や一時的な不快感といった潜在的な副作用、そして外痔核には適用できないことが挙げられます46。

一つの重要な事実は、日本と欧米との間で、主要な外来治療の哲学に顕著な違いがあることです。欧米のガイドライン(例:米国結腸直腸外科学会 – ASCRS)が輪ゴム結紮法(RBL)を主力の手技として非常に好むのに対し、日本のデータはALTA療法の強調と広範な使用を示しています。これは、普及している診療パターンの違いを示唆しており、日本の患者はALTAを、米国の患者はRBLを提案される可能性が高いことを意味します。

5.4. 外科的介入:より強力な手段が必要な場合

適応: 症状の強い高度な内痔核(III~IV度)、大きな外痔核、内外痔核、または低侵襲治療が失敗した場合に限定されます1。

- 痔核切除術: 痔核組織を外科的に切除する方法です。これは最も再発率が低い最も効果的な治療法として記述されますが、術後の痛みも最も大きいとされています1。

- その他の手術手技: 自動吻合器を用いた痔核吊り上げ固定術(PPH)やドップラーガイド下痔動脈結紮術(HAL)などがあり、これらはより痛みが少ない選択肢ですが、再発の可能性は高くなります5。

第6部:積極的な予防と長期的な健康

6.1. 再発を防ぐための持続可能な戦略

このセクションでは、本報告書の知見を明確で長期的な行動習慣のリストにまとめます。予防は、第3部で議論された「圧力蓄積モデル」の積極的な管理として位置づけられます。主要なポイントは、高繊維食の維持、十分な水分摂取、健康的な排便習慣(いきまない、短時間)、定期的な身体活動、そして体重管理です13。

6.2. 医療システムの利用案内

本報告書は、受診または再受診すべき時(例:止まらない出血、激しい痛み、症状の変化)についての明確な指針を提供します。専門医、すなわち肛門科医または大腸肛門外科医の役割を強調し、資格のある医師を見つけるためのリソースとして日本大腸肛門病学会などを紹介します13。

よくある質問

痔は自然に治りますか?

軽い痔(I度やII度の一部)は、食事や生活習慣の改善(食物繊維の摂取、十分な水分、いきまないなど)によって症状が緩和され、自然に治まることがあります。しかし、進行した痔(III度、IV度)や症状が続く場合は、自然治癒は難しく、医療機関での治療が必要になります19。

痔の市販薬は効果がありますか?

市販薬は、痛み、かゆみ、腫れなどの症状を一時的に和らげるのに有効です。しかし、これらは対症療法であり、痔核そのものをなくすものではありません。症状が改善しない場合や、出血が続く場合は、自己判断で使い続けず、専門医に相談することが重要です14。

ALTA療法(ジオン注射)とはどのような治療ですか?

ALTA療法は、脱出する内痔核に対して行われる注射療法です。特殊な薬剤(ALTA)を痔核に直接注射し、痔核を硬化・縮小させ、直腸壁に固定します。手術に比べて痛みが少なく、日帰りで行えることが多いのが大きな利点です。ただし、この治療法は専門の講習を受けた認定医のみが実施できます46。

痔の手術は痛いですか?回復期間はどのくらいですか?

伝統的な痔核切除術は、最も効果が高い一方で、術後の痛みが最も強い治療法とされています。痛みは数日から数週間続くことがありますが、鎮痛剤でコントロールします。回復期間は個人差がありますが、完全に回復するまでには数週間から1ヶ月以上かかることもあります。近年では、痛みを軽減する手術方法も開発されています1。

痔を放置するとがんになりますか?

結論

痔に関する核心的な「真相」を要約します:

- 痔は、奇妙な病気ではなく、正常な解剖学的構造の病的な変化です。

- 症状は、その位置(内痔核か外痔核か)に直接関連しています。

- 重症度(脱出の程度)の分類が、保存的治療から手術まで、段階的なアプローチによる治療法を決定します。

- 直腸出血は、重篤な病気を除外するために、常に専門的な診断が必要です。

- ALTA療法のような日本独自の専門技術を含む現代の治療法は、非常に効果的で、多くは低侵襲です。

本稿は、正確な情報と適時かつ適切なケアがあれば、痔は完全に管理可能な状態であると再確認することで締めくくられます。最終的な「真相」とは、沈黙の中で苦しむ必要はなく、専門家の助けを求めることが生活の質を向上させるための最も直接的な道であるということです。

免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康上の懸念がある場合、またはご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS). Hemorrhoids [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://fascrs.org/patients/diseases-and-conditions/a-z/hemorrhoids

- おなかとおしりのクリニック 東京大塚. 痔主(じぬし)の悲喜こもごも~日本人にとって身近な病気 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://onaka-oshiri.clinic/column/%E7%97%94%E4%B8%BB%EF%BC%88%E3%81%98%E3%81%AC%E3%81%97%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%82%B2%E5%96%9C%E3%81%93%E3%82%82%E3%81%94%E3%82%82%EF%BD%9E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6/

- 健康長寿ネット. 高齢者の痔の原因と予防 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/kenko-cho/ji-genin-yobo.html

- PR TIMES. 【痔の悩み】手術を年間2000件こなす肛門疾患の名医が解決! 『いぼ痔・切れ痔・痔ろう 痔トラブルの治し方』発売 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006844.000002535.html

- Lohsiriwat V. Hemorrhoids: From basic pathophysiology to clinical management. World J Gastroenterol. 2012;18(17):2009-17. doi:10.3748/wjg.v18.i17.2009. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3342598/

- ウィキペディア. 痔疮 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%97%94%E7%96%AE

- Hemorrhoid Surgeon MD. Hemorrhoids Are More Common As You Age [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://hemorrhoidsurgeonmd.com/as-you-age-hemorrhoids-are-more-common/

- Mirascare. Key Difference between Piles, Anal fistula & fissures [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.mirascare.com/blogs/difference-between-piles-anal-fistula-and-anal-fissures/

- Verywell Health. Anal Fissure vs. Fistula: Symptoms, Causes, Treatment [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.verywellhealth.com/anal-fissure-vs-fistula-6504169

- USA Hemorrhoid Centers. Hemorrhoids Vs. Anal Fissures: How To Spot The Difference [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.usahemorrhoidcenters.com/blog/difference-between-hemorrhoids-and-anal-fissures/

- Colorectal Clinic of Tampa Bay. Recognizing The Differences Between Anal Fissures And Hemorrhoids [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.tampacolorectal.com/blog/recognizing-the-differences-between-anal-fissures-and-hemorrhoids

- 医者選び広島クリニックサーチ. あなたのお腹とおしりは大丈夫?~痔にならないために知っておきたいこと [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://hiroshima-dr.jp/information/article/24

- 川崎医科大学総合医療センター. 痔・肛門疾患外来 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://g.kawasaki-m.ac.jp/dept/hemorrhoids/

- ロート製薬. 「痔(じ)」の予防・対処法について解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://jp.rohto.com/learn-more/bodyguide/hemorrhoidsknowledge/care/

- 大正製薬. 痔の種類は?いぼ痔(痔核)/切れ痔(裂肛)/あな痔(痔瘻)の違いとは? [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://brand.taisho.co.jp/preser/knowledge/basic01/

- 日高大腸肛門クリニック. 知っておきたい痔のはなし [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.hidakaclinic.com/diagnosis/hemorrhoids-story

- ボラギノール公式ブランドサイト. 痔の種類 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.borraginol.com/type/

- EXGEL. 自分の痔はどのタイプ?痔の種類や原因、特徴を詳しく解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://exgel.jp/jpn/column/column092/

- 日本大腸肛門病学会. 痔核の治療|市民のみなさまへ [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.coloproctology.gr.jp/modules/citizen/index.php?content_id=22

- Merck Manual Professional Edition. Hemorrhoids – Gastrointestinal Disorders [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/anorectal-disorders/hemorrhoids

- Texas Colon & Rectal Surgeons. Hemorrhoids [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://tcrscolondoctors.com/getmedia/4d923506-895d-435e-9d0c-be58e40c1222/2025-fact-sheet-flyer-hemorrhoids.pdf

- American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS). Hemorrhoids: Expanded Version [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://fascrs.org/patients/diseases-and-conditions/a-z/hemorrhoids-expanded-version

- Riss S, et al. The prevalence, characteristics and treatment of hemorrhoidal disease: results of an international web-based survey. J Comp Eff Res. 2020;9(17):1599-1609. doi:10.2217/cer-2020-0159. Available from: https://becarispublishing.com/doi/10.2217/cer-2020-0159

- 國軍高雄總醫院. 淺談痔瘡的成因、預防 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://802.mnd.gov.tw/healthy/%E6%B7%BA%E8%AB%87%E7%97%94%E7%98%A1%E7%9A%84%E6%88%90%E5%9B%A0%E3%80%81%E9%A0%90%E9%98%B2/

- Gleneagles Hospital. 痔疮(痔)- 病因、症状和体征 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.gleneagles.com.sg/zh/conditions-diseases/haemorrhoids/symptoms-causes

- 日本大腸肛門病学会. 痔核についてのQ&A|市民のみなさまへ [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.coloproctology.gr.jp/modules/citizen/index.php?content_id=32

- 日本大腸肛門病学会. 肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)・直腸脱診療ガイドライン 2020 年版 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.coloproctology.gr.jp/uploads/files/journal/koumonshikkan_guideline2020.pdf

- ボラギノール. 「おしりが痛い」は痔のサイン!痛みや症状に合わせた適切なケアを!! [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.borraginol.com/borralab/know/hemorrhoid/hemorrhoid001.html

- Jacobs D. Benign anorectal disease: hemorrhoids, fissures, and fistulas. Clin Colon Rectal Surg. 2014;27(1):4-6. doi:10.1055/s-0034-1372579. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6928486/

- 健診会 東京メディカルクリニック. 症状からみた痔のいろいろ | 健康コラム [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.c-takinogawa.jp/column/037.html

- ResearchGate. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids | Request PDF [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/377849856_The_American_Society_of_Colon_and_Rectal_Surgeons_Clinical_Practice_Guidelines_for_the_Management_of_Hemorrhoids

- Lawrence A, et al. External Hemorrhoid. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500009/

- News-Medical.net. Epidemiology of Hemorrhoids [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.news-medical.net/health/Epidemiology-of-Hemorrhoids.aspx

- 読みもの 調べもの. 痔の三大疾患は「痔核」「裂肛」「痔ろう」です [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://articles.oishi-kenko.com/syokujinokihon/hemorrhoids/02/

- Javaya. 痔瘡症狀有哪些?9大常見痔瘡原因及4種痔瘡治療方式! [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.javaya.com.tw/article_d.php?lang=tw&tb=8&cid=231&id=1582

- 大正健康ナビ. 痔の危険度チェック [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.taisho-kenko.com/check/85/

- ボラギノール公式ブランドサイト. 日常でできる痔の予防 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.borraginol.com/care/

- 日本大腸肛門病学会. 日本大腸肛門病学会「肛門疾患診療ガイドライン」 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.coloproctology.gr.jp/uploads/files/journal/komonshinryo2014_2.pdf

- クラシエ. 人には言えない「痔の悩み」痔の原因を知って、しっかり予防と対策をしよう [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/body/?p=3136

- Samitivej Hospitals. 痔疮- 预防和治疗 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.samitivejhospitals.com/zh/article/detail/Hemorrhoids

- 大正健康ナビ. 痔|原因・症状・対策・治し方・予防法 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.taisho-kenko.com/disease/158/

- 今日の臨床サポート. 痔核・肛門周囲膿瘍・痔瘻・裂肛 | 症状、診断・治療方針まで [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1532

- 西島クリニック. 痔(いぼ痔・切れ痔・痔ろう)の治療|渋谷の肛門科 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.nishijima-cl.net/hemorrhoids/

- 井の頭通りこう門科胃腸科. 【種類別】痔が痛くて眠れない場合の対処法を解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.ino8550.jp/column/column15/

- 小林製薬. いぼ痔の対処法|ヘモリンド舌下錠 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.kobayashi.co.jp/brand/hemorind/knowledge/index3.html

- 千住・胃と腸のクリニック. いぼ痔の治療に使用するジオン注射とは?効果や注意点を解説します [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.senju-ge.jp/media/warthemorrhoids-injection

- 痔の日帰り手術NAVI. 内痔核に効果的なジオン注射対応 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.osawa-ji.com/alta/

- 川越駅前胃腸・肛門クリニック. ALTA(ジオン):痔核硬化療法 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://kawagoe-ichou-komon.jp/14681309910363

- RENA CLINIC. ジオン療法(ALTA療法)について [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.tokyo-daysurgery.com/zion-injection/

- いしぞね内科・外科クリニック. 切らずに治せる痔の日帰り治療 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://ishizone-clinic.jp/medical/alta

- 八王子クリニック. ジオン注射 : 痔の日帰り手術 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://hachicli.or.jp/hemo/hemo02.html

- 京都医療センター. 肛門疾患|外科 [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://kyoto.hosp.go.jp/html/guide/medicalinfo/surgery/description07.html