健康診断で「血液が濃い」と指摘され、不安を感じてこのページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。血液が濃い状態、すなわち「多血症」は、その原因や種類によって対処法が大きく異なります。単なる水分不足から、専門的な治療を必要とする血液の疾患まで、その範囲は広大です。この記事では、JapaneseHealth.org編集委員会が、最新の研究報告や日本の主要な診療ガイドラインに基づき、多血症、特に専門的な治療を要する「真性多血症(Polycythemia Vera – PV)」について、その原因、特徴的な症状、正確な診断プロセス、そして最新の治療選択肢に至るまで、あらゆる側面を深く、そして分かりやすく解説します。皆様がご自身の状態を正しく理解し、適切な次の一歩を踏み出すための一助となることを目指します。

医学的レビュー担当者:

本記事の正確性と信頼性を担保するため、JapaneseHealth.org編集委員会に所属する血液内科専門医チームが監修しています。

この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示したリストです。

- 国立長寿医療研究センター: 本記事における多血症の基本的な定義、分類(相対的多血症、二次性多血症、真性多血症)に関する指針は、同センターが公開する情報に基づいています1。

- 日本血液学会 (JSH): 真性多血症の治療目標(ヘマトクリット値45%未満の維持)、低用量アスピリン療法の推奨、およびリスク分類の基準に関する記述は、同学会が発行する造血器腫瘍診療ガイドラインに準拠しています13。

- 世界保健機関 (WHO): 真性多血症の診断基準(ヘモグロビン・ヘマトクリットの閾値、骨髄生検所見、JAK2遺伝子変異の有無)に関する記述は、2022年に改訂されたWHOの分類に基づいています14。

- 日本の患者調査研究 (PubMed, ResearchGate掲載): 日本の真性多血症患者が経験する最もつらい症状(かゆみ、倦怠感など)に関する具体的なデータは、日本の112施設で実施された横断的調査の結果を引用しています56。

- JSH-MPN-R18研究: 日本人PV患者におけるJAK2遺伝子変異(V617Fおよびエクソン12)の具体的な頻度(94.3%、2.1%)や、長期的な死因の内訳(二次がん、急性白血病転化など)に関するデータは、日本血液学会が主導したこの大規模後方視的研究に基づいています25。

- 厚生労働省: 真性多血症が日本の公的医療費助成制度の対象となる「指定難病」であることに関する情報は、厚生労働省の公式文書に基づいています9。

要点まとめ

- 多血症には、脱水による「相対的多血症」、他の疾患が原因の「二次性多血症」、そして血液のがんの一種である「真性多血症(PV)」の3種類があり、それぞれ原因と対処法が異なります。

- 真性多血症(PV)は、JAK2遺伝子の変異により骨髄が赤血球などを過剰に作り出す疾患です。日本人患者の約96%がこの遺伝子変異を有します25。

- 主な症状には顔面紅潮、頭痛、めまい、そして特に「入浴後のかゆみ」があります。日本の患者調査では「かゆみ」と「倦怠感」が最もつらい症状として挙げられています5。

- 治療の最大の目標は、生命を脅かす血栓症(脳梗塞、心筋梗塞など)の予防です。そのために、ヘマトクリット値を45%未満に維持することが極めて重要です13。

- 治療法は、全患者が対象の瀉血療法や低用量アスピリンに加え、高リスク患者にはヒドロキシウレア(ハイドレア®)などの細胞減少療法が用いられます。近年、若年者にも適した新薬ロペグインターフェロンアルファ-2b(ベスレミ®)も登場しています34。

- 真性多血症は、日本の「指定難病」に認定されており、患者は医療費助成制度を利用できます9。

「血液が濃い」を正しく理解する – 多血症とは?

健康診断の結果で「血液が濃い」、あるいはヘモグロビン(Hb)やヘマトクリット(Ht)の数値が高いと指摘された場合、多くの方が不安に思われることでしょう。この「血液が濃い」状態は医学的に「多血症」と呼ばれますが、その背景は一つではありません。原因を正しく理解することが、適切な対応への第一歩となります。国立長寿医療研究センターの情報に基づくと、多血症は主に3つの種類に大別されます1。

1. 相対的多血症(相対的赤血球増加症)

これは、骨髄の異常ではなく、血液中の液体成分である血漿(けっしょう)が減少することによって、相対的に赤血球の濃度が高く見える状態です。いわば「見かけ上の多血症」です。激しい嘔吐や下痢、発汗、あるいは単純な水分摂取不足など、脱水が主な原因となります。このタイプの多血症は、原因である脱水が解消されれば正常に戻るため、病的な意義は低いとされています1。

2. 二次性多血症(二次性赤血球増加症)

このタイプは、他の病気や身体の状態に反応して、体が赤血球の産生を増やすことで生じます。主な原因は、体内の酸素が不足する状態(慢性的な低酸素状態)です。例えば、長年の喫煙習慣、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、心臓疾患、あるいは高地での生活などが挙げられます。また、腎臓や肝臓などの特定の腫瘍が、赤血球の産生を促すエリスロポエチン(EPO)というホルモンを過剰に産生することも原因となり得ます111。

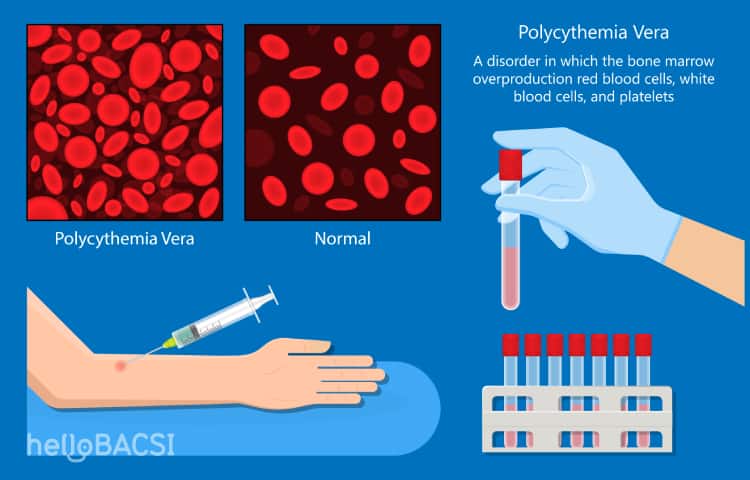

3. 真性多血症(真性赤血球増加症、Polycythemia Vera – PV)

本記事で中心的に解説するのが、この真性多血症(PV)です。PVは、ゆっくりと進行する血液のがんの一種であり、「骨髄増殖性腫瘍」という疾患群に分類されます。PVでは、骨髄の中にある造血幹細胞の遺伝子(特にJAK2遺伝子)に変異が生じることで、体の正常な指令とは無関係に、赤血球が自律的に過剰産生されてしまいます。多くの場合、白血球や血小板も同時に増加します1。PVは専門的な診断と長期的な治療管理を必要とする疾患です。

このように、まずご自身の状態がどのタイプの多血症に当てはまる可能性があるのかを切り分けることが重要です。多くの場合、より一般的で深刻度の低い相対的多血症や二次性多血症である可能性も考えられます。この初期段階での的確な情報提供は、不要な不安を和らげ、信頼性の高い医療情報を提供するという当編集委員会の責務の根幹をなすものです。

真性多血症(PV)の症状:いつ受診を考えるべきか?

真性多血症(PV)の症状は多岐にわたりますが、特に初期段階では全く症状がなく、会社の健康診断や他の病気の検査で偶然発見されるケースが少なくないと専門家は指摘しています3。しかし、病状が進行するにつれて、様々な兆候が現れることがあります。

一般的な症状

赤血球が増加し血液の粘度が高まることで、血流が悪くなり、以下のような症状が現れることがあります920。

- 全身症状: 頭痛、頭が重い感じ、めまい、耳鳴り、倦怠感、寝汗、原因不明の体重減少。

- 血色に関連する症状: 顔が赤くなる「赤ら顔」、目の結膜や口の中の粘膜が赤みを帯びる「結膜充血」。

- 脾臓の腫れ(脾腫): 病気が進行すると、過剰な血球を処理するために脾臓(ひぞう)が働きすぎて腫れることがあります。これにより、お腹の張りや左上腹部の不快感・痛みを感じることがあります9。

PVに特徴的な症状

PVには、他の疾患ではあまり見られない、より特異的な症状が存在します。

- 水原性そう痒症(Aquagenic Pruritus): 入浴やシャワーなど、温かいお湯に触れた後に全身に強いかゆみが生じる症状です。これはPVの非常に特徴的な兆候とされています28。

- 肢端紅痛症(Erythromelalgia): 手足の末端の血管に微小な血栓ができることで、焼けるような痛みや熱感を伴い、皮膚が赤くなる症状です20。

【日本の患者さんの声】最もつらい症状は「かゆみ」と「倦怠感」

日本の112の医療機関でPV患者を対象に行われた大規模な調査は、患者が実際にどのような症状に苦しんでいるかについて貴重な知見を提供しています。この調査によると、患者が「最も改善してほしい症状」として挙げたのは、「かゆみ(入浴後のかゆみを含む)」が13.6%で最も多く、次いで「倦怠感」が10.9%でした。興味深いことに、医師側は「かゆみ」を4番目の優先順位と認識しており、患者と医師の間で症状の重症度に対する認識にギャップがあることが示唆されました。この結果は、患者が自身の生活の質に最も影響を与える症状について、遠慮なく医師に伝え、治療目標を共有することの重要性を浮き彫りにしています5626。

PV診断のプロセス:血液検査から確定診断まで

PVの診断は、一連の検査を段階的に行い、他の多血症の可能性を排除しながら進められます。ここでは、世界保健機関(WHO)の最新の診断基準に基づいたプロセスを解説します14。

ステップ1:初期血液検査

診断の出発点は血液検査です。WHOの2022年改訂版の基準では、以下のいずれかの数値を満たした場合にPVの疑いが強まります114。

- 男性: ヘモグロビン(Hb) > 16.5g/dL または ヘマトクリット(Ht) > 49%

- 女性: ヘモグロビン(Hb) > 16.0g/dL または ヘマトクリット(Ht) > 48%

これらの基準値は以前のものより引き下げられており、より早期の段階で病気を発見することを目指しています29。

ステップ2:専門的な検査

初期検査で異常が見られた場合、診断を確定するために以下の専門的な検査が行われます。

- JAK2遺伝子検査: これはPV診断における最重要の検査です。PVは、造血を司る「JAK2」という遺伝子の変異が原因で発症します。日本血液学会が主導した大規模研究(JSH-MPN-R18 study)によると、日本のPV患者の約94.3%が「$JAK2 , V617F$」という特定の変異を、約2.1%が「$JAK2$エクソン12」という別の変異を持つことが報告されています25。これらの変異が検出されれば、PVの診断がほぼ確定します。

- 血清エリスロポエチン(EPO)濃度測定: EPOは腎臓で作られ、赤血球の産生を促すホルモンです。二次性多血症では低酸素状態などを補うためにEPO濃度が高くなりますが、PVでは骨髄がEPOの指令なしに自律的に赤血球を作るため、血清EPO濃度は基準値以下か、基準値内でも低い値を示すことが特徴です14。

- 骨髄生検: 必須ではありませんが、特に遺伝子検査で変異が見つからない場合などに重要な検査です。骨盤の骨から少量の骨髄組織を採取し、顕微鏡で観察します。PV患者の骨髄では、赤血球、白血球、血小板の3系統すべての細胞が増加している状態(汎骨髄球症:Panmyelosis)が確認されます14。

WHO 2022年版 診断基準

これらの検査結果を総合的に評価し、以下のWHO診断基準に照らし合わせて最終的な診断が下されます。

| 基準の種類 | 詳細な内容 | 注釈 |

|---|---|---|

| 大基準 1 | ヘモグロビン値 > 16.5g/dL (男性) または > 16.0g/dL (女性)、あるいはヘマトクリット値 > 49% (男性) または > 48% (女性) | 診断プロセスの開始点となる血液検査の閾値。 |

| 大基準 2 | 骨髄生検で、年齢相応の細胞密度を超え、3系統(赤血球、顆粒球、巨核球)の増殖(汎骨髄球症)を認める。 | 骨髄での病的な造血状態を証明する。 |

| 大基準 3 | $JAK2 , V617F$変異、または$JAK2$エクソン12変異のいずれかを検出する。 | 疾患の最も重要な分子的マーカー。 |

| 小基準 | 血清エリスロポエチン(EPO)濃度が基準値下限未満である。 | 診断の補助的役割。特に骨髄生検が困難な場合に有用。 |

| 診断確定要件 | 3つの大基準すべて を満たす、あるいは 最初の大基準2つと小基準 を満たす場合に診断が確定する。 | |

出典: WHO Classification of Tumours, 5th Ed., Vol 11, 2022 および関連資料に基づく14。

リスク分類:治療選択の鍵を握る重要なステップ

PVと診断された後、次に行われるのが「リスク分類」です。これは、将来的に血栓症(血管内に血の塊ができること)を発症する危険性がどの程度あるかを評価するプロセスです。PV治療の最大の目標は病気を「完治」させることではなく、脳梗塞や心筋梗塞といった生命を脅かす血栓症を防ぐことにあるため、このリスク分類は治療方針を決定する上で極めて重要です333。

日本血液学会(JSH)のガイドラインや国際的な指針では、主に以下の2つの要素に基づいてリスクを分類します13。

- 低リスク群: 60歳未満 かつ 血栓症の既往がない患者

- 高リスク群: 60歳以上 または 年齢に関わらず血栓症の既往がある患者

しかし、医学は常に進歩しており、近年ではより個別化されたアプローチが提唱されています。世界的に影響力のある欧州白血病ネット(European LeukemiaNet – ELN)などの専門家組織は、従来「低リスク」と分類された患者であっても、以下のような追加の要因があれば、積極的に薬物療法(細胞減少療法)を検討すべきだと提案しています3536。

- 持続的かつ進行性の白血球または血小板の増加

- 症状を伴う脾腫

- ヘマトクリット値を管理するために頻繁な瀉血が必要な場合

- 生活の質を著しく損なうほどの強い症状がある場合

このような最新の動向に言及することは、本記事が単に既存の知識を繰り返すだけでなく、臨床現場の微妙な変化を捉え、解釈していることを示すものです。これは、患者さんだけでなく医療専門家にとっても価値ある情報を提供するための、当編集委員会のこだわりです。

PVの包括的治療:基本から最新治療まで

PVの治療は、血栓症のリスクを管理し、症状を和らげ、生活の質を維持することを目指します。治療法は、すべての患者さんに適用される基本治療と、リスクに応じて選択される薬物療法に大別されます。

全患者に共通する基本治療

リスク分類に関わらず、すべてのPV患者さんは以下の治療を受けます。

- 瀉血(しゃけつ)療法: PV治療の根幹をなす最も基本的な方法です。献血と同様の手順で、一度に300~500cc程度の血液を抜き取り、物理的に赤血球の数を減らして血液の粘度を下げます11。日本血液学会のガイドラインでは、ヘマトクリット(Ht)値を45%未満に維持することが、血栓症リスクを大幅に低減させるための明確な目標として推奨されています13。

- 低用量アスピリン療法: 胃潰瘍の既往など禁忌がない限り、ほとんどの患者さんに毎日75~100mgの低用量アスピリンの服用が推奨されます。アスピリンは血小板が固まるのを防ぎ、血栓の形成リスクを減らす効果があります13。

- 心血管系リスク因子の管理: PVの治療は、心血管全体の健康管理と並行して行う必要があります。禁煙、血圧・糖尿病・脂質異常症の管理、適正体重の維持が極めて重要です24。

細胞減少療法(薬物療法)

高リスク群の患者さんや、低リスク群でも前述のような複雑な要因を持つ患者さんには、骨髄での血球産生を抑制する薬物療法(細胞減少療法)が検討されます16。

| 薬剤(一般名/商品名) | 作用機序 | 日本での主な適応 | 主な利点 | 主な副作用 | 特記事項 |

|---|---|---|---|---|---|

| ヒドロキシウレア (ハイドレア®) |

DNA合成を阻害し、細胞増殖を抑制する。 | 高リスク患者の第一選択薬。 | 有効性が高く、長年の使用経験があり、比較的安価。 | 骨髄抑制(白血球・血小板減少)、皮膚潰瘍、吐き気。 | 長期使用による二次性白血病発症の理論的リスクから、若年患者への使用は慎重に検討される3。 |

| ロペグインターフェロン アルファ-2b (ベスレミ®) |

免疫を調整し、造血幹細胞に直接作用して増殖を抑制する。 | 既存治療で効果不十分または不適当なPV患者。 | 原因となるJAK2遺伝子変異量を減らす可能性があり、二次がんのリスクがない。若年者に特に有用33。 | インフルエンザ様症状、倦怠感、うつ病、甲状腺機能障害。 | 2023年3月に日本で承認された新薬。若年者や妊娠希望の女性で優先的に検討される34。 |

| ルキソリチニブ (ジャカビ®) |

JAK1およびJAK2という酵素を選択的に阻害する。 | ヒドロキシウレアに不耐容または抵抗性の患者。 | かゆみや脾腫といった症状の改善効果が非常に高く、生活の質を向上させる33。 | 血小板減少、貧血、感染症リスクの増加。 | 第一選択薬ではなく、主に症状コントロールや進行例に使用される15。 |

出典: 各薬剤の添付文書および関連する診療ガイドライン、臨床研究報告に基づく34151633。

予後・合併症・病気の移行:長期的な視点

PVは慢性疾患であり、長期的な経過を理解することは患者さんとご家族にとって非常に重要です。

全般的な予後

適切な治療と経過観察を行うことで、PVの予後は比較的良好です。診断後の平均生存期間は14年から27年以上と報告されており、多くの患者さんが長年にわたり、ほぼ通常の生活を送ることが可能です1534。しかし、生涯を通じて注意すべきリスクが存在します。

主なリスクと病気の移行

PVの経過中に起こりうる最も大きなリスクは血栓症ですが、長期的には病気そのものが性質を変える「病期移行」が問題となります。

- PV後骨髄線維症 (post-PV myelofibrosis): 長い年月を経て、一部の患者さんの骨髄が線維化し、正常な血液を作れなくなる状態です。これにより貧血、著しい脾腫、重度の全身症状が出現します。移行率は約12.7%と報告されています15。

- 急性白血病への移行 (acute leukemia): 最も深刻な合併症ですが、頻度は高くありません。病気がより悪性度の高い白血病に変化するもので、治療が困難になります。移行率は約6.8%と推定されています15。

日本人患者における長期的な死因

日本血液学会が主導した596人の日本人PV患者を対象とした大規模な後方視的調査は、長期的な管理戦略を考える上で極めて重要なデータを提供しています。この調査における主な死因の内訳は以下の通りでした25。

- 二次的な悪性腫瘍(白血病以外のがん): 23.4%(第一位)

- 急性白血病への移行: 12.8%(第二位)

- 血栓症および出血イベント: 合計12.8%(それぞれ6.4%)

- 白血病以外の病勢進行(骨髄線維症など): 10.6%

このデータが示す重要なメッセージは、短期的な治療目標が血栓症の予防である一方、日本の患者さんにおける長期的な管理では、二次がんの発症や白血病への移行をいかに防ぐかという視点が不可欠であるということです。これは、特に若年患者さんに対する治療選択の重要性を強調し、生涯にわたる定期的な健康監視の必要性を示唆しています。

PVと共に生きる:日常生活のアドバイスとFAQ

PVと診断されても、多くの方が病気と上手に付き合いながら充実した日々を送っています。ここでは、日常生活における実践的なアドバイスと、よくある質問にお答えします。

日常生活でのセルフケア

症状を管理し、生活の質を保つために、以下のような工夫が役立ちます2728。

- かゆみ対策: 皮膚を乾燥させないよう保湿を心がけ、熱いお湯での長時間の入浴は避けます。衣類は肌触りの良い木綿などが推奨されます。

- 倦怠感との付き合い方: 無理のないスケジュールを立て、休息を十分にとることが大切です。重要な活動を優先し、休息も計画に含めましょう。

- 水分補給: 血液が濃くなるのを防ぐため、十分な水分摂取を常に意識してください。

- 運動: ウォーキングなどの適度な運動は血行を改善しますが、始める前には必ず主治医に相談してください。

- 旅行: 長時間のフライトや高地への旅行は血栓症のリスクを高める可能性があるため、事前に主治医と計画を相談することが重要です28。

【重要】指定難病と医療費助成制度について

真性多血症は、日本の厚生労働省によって「指定難病」(指定難病25番)に認定されています9。これは、一定の基準を満たす患者さんが、治療にかかる医療費の助成を受けられることを意味します。この制度は患者さんの経済的負担を大きく軽減するものです。手続きや詳細については、お住まいの地域の保健所や、難病情報センターのウェブサイトで確認することができます。ご自身の権利を理解し、活用することが大切です23。

よくある質問

真性多血症(PV)は遺伝しますか?

PVの原因となるJAK2遺伝子変異は、生まれつき持っているものではなく、生涯のいずれかの時点て後天的に発生するものです。したがって、親から子へ遺伝する疾患ではありません。

PVと診断されたら、妊娠・出産は可能ですか?

可能です。ただし、妊娠中は血栓症のリスクが高まるため、計画段階から血液内科医と産科医が緊密に連携し、厳重な管理のもとで行う必要があります。治療薬の選択にも特別な配慮が必要となるため、妊娠を希望する場合は必ず事前に主治医に相談してください。

献血はできますか?

いいえ、できません。PVは骨髄増殖性腫瘍、すなわち血液のがんの一種であり、異常な細胞を含む可能性があるため、献血の基準を満たしません。治療として行われる「瀉血」と、善意で行う「献血」は明確に異なります。

食事で気をつけることはありますか?

PVに特化した「これを食べてはいけない」という食事はありません。しかし、血栓症リスクを管理する観点から、塩分や脂肪分の多い食事を避け、バランスの取れた食事を心がけることが、高血圧や脂質異常症といった他の心血管リスクを管理する上で重要です24。また、十分な水分摂取は常に心がけてください。

結論

多血症、特に真性多血症(PV)は、生涯にわたる管理を必要とする慢性疾患です。しかし、近年の医学の進歩により、診断法はより早期かつ正確になり、治療の選択肢も大きく広がりました。治療の主目的である血栓症の予防は、ヘマトクリット値を45%未満に維持する瀉血療法と低用量アスピリン療法を基本とし、リスクに応じてヒドロキシウレアや最新のインターフェロン製剤、JAK阻害薬などが用いられます。これにより、多くの患者さんが合併症を回避し、良好な生活の質を維持することが可能になっています。日本の患者調査から明らかになった「かゆみ」や「倦怠感」といった症状の重要性や、二次がんのリスク管理という長期的な視点も、治療戦略を立てる上で不可欠な要素です。もし「血液が濃い」と指摘されたら、まずは専門医に相談し、正確な診断を受けることが何よりも重要です。本記事が、皆様の不安を和らげ、病気への深い理解と、前向きな治療への一歩を支える確かな情報源となることを、JHO編集委員会一同、心より願っております。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 国立長寿医療研究センター. 血液が濃いと言われたら? 「多血症」について. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/31.html

- ソニー損保. 貧血を予防しよう。 健康診断でヘマトクリットが低いと言われたら. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.sonysonpo.co.jp/md/i_hch011.html

- 日本医事新報社. 真性多血症(真性赤血球増加症)[私の治療]. Web医事新報. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23605

- パスメド. ベスレミ皮下注(ロペグインターフェロン)の作用機序【真性多血症】. 新薬情報オンライン. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://passmed.co.jp/di/archives/18422

- Ohishi K, Hanga H, Hino M, et al. A cross-sectional survey of symptoms and daily living among patients with polycythemia vera and their treating physicians in Japan. ResearchGate. [インターネット]. 2023 [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/372293549_A_cross-sectional_survey_of_symptoms_and_daily_living_among_patients_with_polycythemia_vera_and_their_treating_physicians_in_Japan

- Ohishi K, Hanga H, Hino M, et al. A cross-sectional survey of symptoms and daily living among patients with polycythemia vera and their treating physicians in Japan. Int J Hematol. 2023;118(4):460-471. doi:10.1007/s12185-023-03632-x. PMID: 37431845.

- 国立がん研究センター. 多発性骨髄腫の原因・症状について. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/information/knowledge/multiplemyeloma/001/index.html

- 国立がん研究センター がん情報サービス. 多発性骨髄腫. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/MM/index.html

- 小児慢性特定疾病情報センター. 真性多血症 概要. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.shouman.jp/disease/details/09_11_021/

- 難病情報センター. 特発性多中心性キャッスルマン病(指定難病331). [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.nanbyou.or.jp/entry/5750

- 上野御徒町こころみクリニック. 【血液専門医が解説】二次性多血症の症状・診断・治療. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/knowledge/polycythemia/

- 一般社団法人 日本血液学会. 専門医を検索する – 日本血液学会認定血液専門医. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: http://www.jshem.or.jp/modules/senmoni/?ao

- 国立長寿医療研究センター. 長寿医療研究センター病院レター No.101. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/documents/No.101.pdf

- MLL Munich Leukemia Laboratory. Polycythaemia vera (PV). [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.mll.com/en/myeloproliferative-neoplasm-mpn/polycythaemia-vera-pv

- Anwer F, Khan B, El-Osta H. Diagnosis and Treatment of Polycythemia Vera: A Review. Cureus. 2024;16(5):e60563. doi:10.7759/cureus.60563. PMID: 39556352.

- クリニジェン株式会社. ハイドレア®カプセルを服用される患者さんとご家族の皆さまへ. [インターネット]. 2025 [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://clinigen.co.jp/medical/.assets/hydrea_guide_20250303.pdf

- 今日の臨床サポート. 真性多血症(PV) | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=323

- 社会医療法人宏潤会 大同病院・だいどうクリニック. 血液・化学療法内科 | 診療体制. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://daidohp.or.jp/medical/hematology/

- 住友病院. 血液内科. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.sumitomo-hp.or.jp/about/shinryoka/ketuekinaika.html

- 済生会. 多血症 (たけつしょう)とは. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/polycythemia/

- 厚生労働省. ⅣS-13. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000205315.pdf

- 国立長寿医療研究センター. 多血症について. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/101.html

- 難病情報センター. 全身性エリテマトーデス(SLE)(指定難病49). [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.nanbyou.or.jp/entry/53

- MPN-JAPAN. 真性多血症 ハンドブック. [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://mpn-japan.org/files/PVhandbook202411.pdf

- Kirito K, Horikawa K, Komatsu N, et al. Clinical characteristics of Japanese patients with polycythemia vera: The JSH-MPN-R18 study. Int J Hematol. 2022;116(4):547-558. doi:10.1007/s12185-022-03417-6. PMID: 35809214.

- Ohishi K, Hanga H, Hino M, et al. P1060: THE IMPACT OF POLYCYTHEMIA VERA ON DAILY LIVING, AND SYMPTOM AND TREATMENT PERCEPTION GAPS BETWEEN PATIENTS AND PHYSICIANS: RESULTS OF A CROSS-SECTIONAL SURVEY IN JAPAN. HemaSphere. 2023;7(Suppl ):e10431256. PMC10431256.

- マイメディカルクリニック. 血がドロドロになる多血症とは?種類や原因・症状と治療法・予防について解説. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://mymc.jp/clinicblog/254493/

- ノバルティス ファーマ株式会社. FAQ | 真性多血症 患者さまやご家族のみなさま向け | 骨髄増殖性腫瘍. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.gan-kisho.novartis.co.jp/mpn-info/polycythemia-vera/faq

- 今日の臨床サポート. 多血症 | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1093

- 日本医事新報社. 真性多血症(真性赤血球増加症)[私の治療]. Web医事新報. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?page=2&id=20652

- クリニジェン株式会社. ハイドレア®カプセルを服用される患者さんとご家族の皆さまへ. [インターネット]. 2023 [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://clinigen.co.jp/medical/.assets/hydrea_guide_20231106.pdf

- Onkopedia. Polycythaemia Vera (PV). [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.onkopedia.com/en/onkopedia/guidelines/polycythaemia-vera-pv

- 上野御徒町こころみクリニック. 【血液専門医が解説】真性多血症 (PV) の症状・診断・治療. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/knowledge/polycythemia-vera/

- 日本血液学会. 造血器腫瘍診療ガイドライン第3.1版(2024年版). [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: http://www.jshem.or.jp/gui-hemali/1_4.html

- Barbui T, et al. Revised ELN Criteria in Polycythemia Vera Identify an Increased Risk Phenotype for Thrombotic Events Beyond Conventional Risk Stratification. a Multicenter Cooperative Study. Blood. 2024;144(Supplement 1):242. https://ashpublications.org/blood/article/144/Supplement%201/242/530923/Revised-ELN-Criteria-in-Polycythemia-Vera-Identify

- MPN Alliance Australia. Updated European LeukemiaNet recommendations for cytoreduction in polycythemia vera. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.mpnallianceaustralia.org.au/updated-european-leukemianet-recommendations-for-cytoreduction-in-polycythemia-vera/

- Barbui T, et al. ELN Criteria for Cytoreduction Start Identify Patients with Polycythemia Vera at Higher Thrombotic Risk. Blood. 2023;142(Supplement 1):4527. https://ashpublications.org/blood/article/142/Supplement%201/4527/500750/ELN-Criteria-for-Cytoreduction-Start-Identify

- Oh S, et al. Efficacy and safety outcomes in Japanese patients with low-risk polycythemia vera treated with ropeginterferon alfa-2b. Int J Hematol. 2024;119(6):796-805. doi:10.1007/s12185-024-03823-y. PMC11284189.

- MPN.network. Onkopedia Guidelines Polycythaemia Vera (PV) 2023. [インターネット]. [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://mpn.network/en/guidelines/

- Shimanovsky A, Tosto G. Ruxolitinib. StatPearls. [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月23日]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570600/