この記事の要点まとめ

- 硬膜下血腫は、頭をぶつけた後、脳の表面に血液が溜まる状態で、急性、亜急性、慢性の3タイプに分類されます。特に高齢者では、軽い衝撃でも数週間後に発症する「慢性硬膜下血腫」が問題となります1。

- 物忘れ、軽い人格の変化、歩行障害といった認知症に似た症状が、慢性硬膜下血腫のサインである可能性があります2。これらの症状を「年のせい」と片付けず、専門医に相談することが極めて重要です。

- 日本の大規模な疫学研究によれば、慢性硬膜下血腫の患者のピーク年齢は80代で、全体の再発率は13.1%に上ります3。高齢化社会において、これは誰もが知っておくべき身近な疾患です。

- 治療法は、経過観察から、標準的な「穿頭血腫洗浄術」という手術まで多岐にわたります4。近年では、再発率を劇的に低下させる「中硬膜動脈塞栓術(MMA塞栓術)」という新しいカテーテル治療が登場し、治療の選択肢が大きく広がっています5。

- 最大の予防策は「転倒しないこと」です。日常生活での工夫や、適切な運動が重要となります。治療後も、飲酒や服薬管理に注意することで、再発リスクを下げることが期待できます。

慢性硬膜下血腫に早く気づくために

「最近、物忘れが増えた」「歩くときにふらつく」「性格が少し変わった気がする」――そんな変化を、年齢のせいだと自分や家族に言い聞かせていないでしょうか。特に高齢の方では、数週間から数か月前の「ちょっと頭をぶつけた」「しりもちをついた」といった出来事を本人が覚えていないことも多く、慢性硬膜下血腫のサインが見逃されやすくなります。その結果、本来は治療によって改善しうる症状が、認知症として片付けられてしまうこともあります。

しかし、慢性硬膜下血腫は、原因としくみを理解し、適切なタイミングで専門医につながれば、認知機能や歩行の改善が十分に期待できる「治療可能な脳の病気」です。まずは、脳と神経の病気全体の中で、この病気がどのような位置づけにあるのかを知っておくと、不安の整理に役立ちます。JAPANESEHEALTH.ORGの総合ページである脳と神経系の病気 完全ガイドでは、頭部外傷から脳卒中、てんかんまでの全体像と受診の目安が整理されており、ご自身やご家族の症状が「どのタイプの問題に近いのか」を見極める助けになります。

慢性硬膜下血腫の背景には、多くの場合「忘れてしまうほど軽い頭部打撲」と、加齢に伴う脳の萎縮が組み合わさっています。脳と硬膜をつなぐ架橋静脈が引き伸ばされた状態でわずかな衝撃を受けると、小さな出血が硬膜下腔に生じ、その周囲に「被膜」が形成されます。この被膜では慢性的な炎症と異常な新生血管が続き、少しずつにじむような出血が繰り返されることで、数週間から数か月かけて血腫がゆっくりと大きくなっていきます。特に高齢者では、「後頭部をぶつけたけれど、診てもらうほどではないと思った」というケースが少なくありません。そのような場面での判断のポイントは、高齢者の後頭部打撲への対応を参考にすると整理しやすくなります。

「本当に受診した方がよいのか分からない」「症状が軽いので様子をみたい」という迷いがあるときほど、鍵になるのが神経学的診察です。医師は、顔つきや話し方、手足の力やしびれ、歩き方、簡単な質問への答え方など、多くのチェックポイントを組み合わせて「脳のどの部分に問題がありそうか」を推測します。慢性硬膜下血腫でも、軽度の歩行障害や人格変化、反応の鈍さといった、画像だけでは拾いにくい変化がこの診察で浮かび上がります。「ちょっと変だな」と感じた段階で、軽い症状でも受けておきたい神経診察のイメージを持っておくと、「受診の一歩」を踏み出しやすくなります。

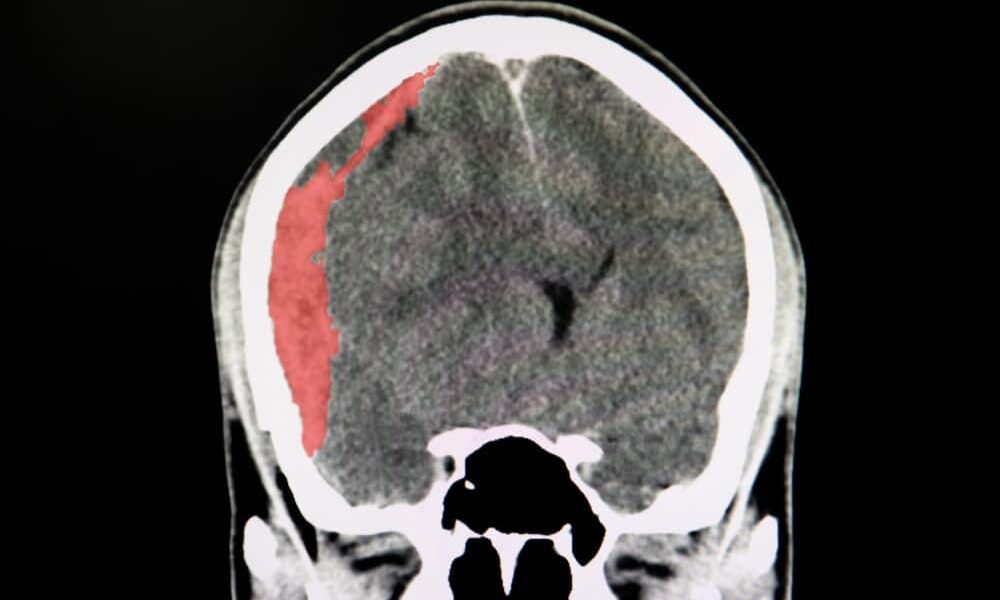

神経診察で「脳の圧迫が疑われる」と判断された場合、次のステップは頭部CTやMRIによる画像検査です。慢性硬膜下血腫では、三日月状の血腫が脳を押し、左右のバランスが崩れている様子が映し出されます。一方で、初期には「何となく頭が重い」「ふらつく」「足が出にくい」といったあいまいな症状から始まることも多く、めまいや平衡感覚の異常と区別がつきにくいこともあります。そのようなときは、平衡機能の病気との違いや検査の流れを知るために、めまい治療と検査の基本も併せて確認しておくと安心です。

また、慢性硬膜下血腫のリスクは、頭を打ったかどうかだけで決まるわけではありません。加齢による脳の萎縮に加えて、抗凝固薬・抗血小板薬など「血液をサラサラにする薬」の内服、アルコール多飲や肝機能障害、透析治療中であることなどは、血腫が大きくなりやすい背景因子として知られています。こうした条件がある方が転倒や頭部打撲を経験した場合、「一度CTで確認しておこう」という発想が非常に重要です。その際の注意点や観察期間の考え方は、頭部外傷のケアとしてまとめられており、「どのくらい様子を見て、どのタイミングで再受診すべきか」の目安になります。

慢性硬膜下血腫は、「気づいたときには手遅れ」という病気ではありませんが、「年のせい」「認知症かもしれない」と放置するほど、回復までの道のりは長くなります。軽い物忘れや歩き方の変化、性格の変化も、頭部打撲のエピソードと結びつけて考えてみることが、早期発見の第一歩です。違和感を覚えたときには、一人で抱え込まず、家族やかかりつけ医と共有しつつ、必要に応じて脳神経外科や神経内科の専門医に相談してみてください。その一歩が、「治せる認知症様症状」を見逃さないことにつながります。

第1章:硬膜下血腫とは何か?- 脳を圧迫する静かなる脅威

硬膜下血腫とは、脳とその表面を覆う硬膜との間にある「硬膜下腔」という空間に、血液が異常に溜まってしまう状態を指します。この溜まった血液の塊(血腫)が脳を圧迫することで、様々な神経症状を引き起こします。この章では、まず硬膜下血腫の基本的な概念と、その種類について詳しく見ていきましょう。

1-1. 脳を保護する3層の膜と「硬膜下」という場所

私たちの脳は、頭蓋骨のすぐ内側で、3層の髄膜(ずいまく)によって保護されています。外側から順に、「硬膜(こうまく)」、「くも膜」、「軟膜(なんまく)」です。硬膜は、その名の通り、厚く丈夫な膜で、脳を外部の衝撃から守る最も重要なバリアです。硬膜下血腫は、この硬膜と、そのすぐ内側にあるくも膜との間のスペースで出血が起こることによって形成されます。

1-2. 「急性」「亜急性」「慢性」- 3つのタイプの決定的違い

硬膜下血腫は、症状が現れるまでのスピードによって、大きく3つのタイプに分類されます。これは、原因となる頭部外傷の強さや、出血の速さと密接に関連しており、緊急度や治療方針も大きく異なります。ご自身の、あるいはご家族の状況がどのタイプに当てはまる可能性があるのかを理解することは、適切な医療行動をとるための第一歩です。

| 特徴 | 急性硬膜下血腫 | 亜急性硬膜下血腫 | 慢性硬膜下血腫 |

|---|---|---|---|

| 発症速度 | 受傷後、数時間〜3日以内 | 受傷後、3日〜3週間 | 受傷後、3週間以上(数ヶ月後も) |

| 主な原因 | 交通事故、転落など強い外傷6 | 中程度の外傷 | 軽微な外傷(しりもち、頭を軽くぶつける等)、または原因不明1 |

| 代表的症状 | 激しい頭痛、急激な意識障害、嘔吐 | 徐々に悪化する頭痛、嘔吐、片麻痺 | 物忘れ、歩行障害、意欲低下(認知症様症状)2 |

| 緊急度 | 極めて高い(直ちに救急要請が必要) | 高い(速やかに医療機関へ) | 高いが、緊急性は症例による(専門医へ相談) |

急性硬膜下血腫:強い衝撃で突然発症する、命を脅かす緊急事態

交通事故や高所からの転落といった、非常に強いエネルギーが頭部に加わった際に発生します。脳そのものが損傷(脳挫傷)を伴っていることが多く、脳と硬膜をつなぐ「架橋静脈」が断裂することで急速に出血が広がります。受傷直後から意識障害に陥ることが多く、死亡率も非常に高い、極めて危険な状態です。一刻も早い救急搬送と、開頭手術による血腫除去が必要となります6。

亜急性硬膜下血腫:数日から数週間の経過をたどる中間的なタイプ

急性よりは緩やかですが、慢性よりは速いペースで症状が進行します。頭痛が徐々に悪化したり、吐き気や軽度の麻痺が見られたりします。CT画像では、血腫が脳と同じくらいの濃度で映ることがあり、診断が難しい場合もあります。

慢性硬膜下血腫:高齢者に最も多い「忘れられた打撲」が原因

この記事で中心的に取り上げるのが、この慢性硬膜下血腫です。高齢者に非常に多く、その主な原因は、本人が覚えていないほどの軽微な頭部打撲です1。例えば、室内でしりもちをついた、鴨居に頭をぶつけた、といった程度の衝撃でも起こりえます。受傷から数週間〜数ヶ月かけて、じわじわと出血が溜まっていくのが特徴です。

1-3. 【最新の病態理解】なぜ血腫は大きくなり続けるのか?- 慢性炎症と血管新生の悪循環

かつて慢性硬膜下血腫は、単に「古い血液が溶けて浸透圧で水分を引き込み、大きくなる」と考えられていました。しかし近年の研究により、そのメカニズムはもっと複雑であることが分かってきました。血腫を包んでいる「被膜」で起きる**「慢性的な炎症反応」**こそが、血腫の増大に深く関与しているのです。この炎症により、非常に脆く、出血しやすい「新生血管」が作られます。この新生血管から微量の出血が繰り返されることで、血腫はなかなか吸収されずに維持され、時には増大していくと考えられています7。この「慢性炎症と血管新生」という悪循環の理解は、後述する最新治療法「中硬膜動脈塞栓術」の原理を理解する上で非常に重要です。

第2章:硬膜下血腫の症状 – 見逃してはいけない危険なサイン

硬膜下血腫の症状は、血腫が脳のどの部分を圧迫しているかによって様々です。特に慢性硬膜下血腫は、非常にゆっくりと症状が進行するため、本人や家族も気づきにくいのが特徴です。この章では、見逃してはならない重要な症状のサインを解説します。

2-1. 最もよく見られる初期症状:頭痛、物忘れ、歩行障害

慢性硬膜下血腫で最も頻繁に見られる症状は、以下の3つです。

- 頭痛:持続的で、鈍い痛みが特徴です。鎮痛薬を飲んでもすっきり治らないことが多いです。

- 認知機能の低下(物忘れ):「最近、どうも物忘れがひどい」「同じことを何度も言うようになった」といった症状で、しばしば認知症と間違われます2。しかし、これは脳の圧迫による一時的な機能低下であり、治療によって劇的に改善する可能性があります。

- 歩行障害:「歩くときにふらつく」「足がもつれて歩幅が狭くなった」といった症状が見られます。これも転倒のリスクを高める危険なサインです。

2-2. 進行した場合の重篤な症状:意識障害、片麻痺、けいれん

血腫がさらに大きくなり、脳への圧迫が強まると、より深刻な症状が現れます。

- 意識障害:一日中ぼーっとしている、傾眠(うとうとすることが多くなる)状態から、呼びかけに反応しない昏睡状態に至るまで、様々なレベルの意識障害が起こります。日本の大規模研究では、70歳以上の患者の半数以上が入院時に何らかの意識障害を伴っていたと報告されています3。

- 片麻痺(へんまひ):血腫がある側と反対側の手足に力が入らなくなる症状です。

- けいれん:脳の異常な興奮によって引き起こされます。

これらの症状は、脳が危険な状態にあることを示すサインであり、速やかな医療介入が必要です。

2-3. 【年代別】特に注意すべき症状の特徴

高齢者の場合:「認知症」との鑑別が極めて重要

多くのご家族が「最近、父の物忘れがひどくなったのは、やはり年のせいだろうか」「急に怒りっぽくなった」「意欲がなくなって一日中ぼんやりしている」といった変化を、老化現象や認知症の始まりと捉えがちです。しかし、これらは治療可能な慢性硬膜下血腫の典型的な症状である可能性があり、決して自己判断してはいけません1。数週間以内に頭を打ったエピソードがないか、歩き方が変わっていないかなどを注意深く観察し、疑わしい場合は脳神経外科の受診を強くお勧めします。

乳幼児の場合:「揺さぶられっ子症候群(SBS)」との関連と注意点

乳幼児において硬膜下血腫が見つかった場合、その背景に虐待の一形態である「揺さぶられっ子症候群(Shaken Baby Syndrome / Abusive Head Trauma)」が隠れている可能性を考慮する必要があります8。乳児の頭を激しく揺さぶることで、脳が頭蓋骨の内側に打ち付けられ、硬膜下血腫や網膜出血などを引き起こすものです。原因不明のけいれん、意識障害、嘔吐などが見られる場合は、緊急の対応が必要です。これは非常にデリケートな問題であり、専門家による慎重な評価が求められます。

第3章:硬膜下血腫の主な原因とリスクを高める危険因子

硬膜下血腫はなぜ起こるのでしょうか。直接的な原因である頭部への衝撃から、発症しやすくなる間接的な要因まで、その原因とリスクを正しく理解することが予防への第一歩となります。

3-1. 直接的な原因:頭部への衝撃(交通事故から、しりもちまで)

すべての硬膜下血腫の根本的な引き金は、頭部への物理的な衝撃です。

- 高エネルギー外傷:交通事故、高所からの転落、暴行など、強い力が加わることで急性硬膜下血腫が発生します。これは若い世代にも多く見られます。交通事故による頭部外傷は、時に高額な損害賠償問題に発展することもあります9。

- 軽微な頭部外傷:慢性硬膜下血腫の多くは、日常生活の中の些細な出来事が原因となります。例えば、転倒、階段の踏み外し、ドアや鴨居に頭をぶつける、ベッドから落ちる、酔って転ぶといった、本人も忘れてしまうような軽い衝撃です。

3-2. あなたのリスクを高めるかもしれない要因

特定の条件や持病は、硬膜下血腫の発症リスクを高めることが知られています。

最大のリスク因子:加齢に伴う脳の萎縮

年齢を重ねると、脳は生理的に少しずつ萎縮していきます。すると、脳の表面と硬膜との間のスペースが広がり、脳と硬膜をつなぐ架橋静脈が引き伸ばされた状態になります。この引き伸ばされた静脈は、わずかな衝撃でも切れやすくなっており、これが高齢者で慢性硬膜下血腫が多発する最大の理由です。スイスの全国調査では、硬膜下血腫の発生率は80〜89歳でピークに達し、10万人年あたり64.2人にも上ると報告されています10。

血液をサラサラにする薬(抗凝固薬・抗血小板薬)の影響

心房細動、心筋梗塞、脳梗塞などの治療や予防のために、ワルファリンやDOAC(直接経口抗凝固薬)、アスピリン、クロピドグレルといった「血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)」を服用している方は、出血が止まりにくくなるため、硬膜下血腫を発症するリスク、また血腫が大きくなるリスクが高まります。

アルコール多飲、肝機能障害、透析など

アルコールを多量に摂取する習慣のある方は、転倒しやすくなるだけでなく、肝機能の低下により血液が固まりにくくなるため、リスクが高まります1。また、慢性的な腎不全で透析治療を受けている方も、出血傾向があるため注意が必要です。

【新しい知見】脳アミロイドアンギオパチー(CAA)との関連性

近年、新たなリスク因子として注目されているのが「脳アミロイドアンギオパチー(CAA)」です。これは、アルツハイマー病の原因物質でもあるアミロイドβというタンパク質が、脳の血管壁に沈着してもろくする病気です。2023年に発表された研究では、CAAの患者はそうでない人と比較して、硬膜下出血を経験するリスクが5倍以上も高いことが示されました11。このことは、硬膜下血腫の背景に、別の脳血管疾患が隠れている可能性を示唆しており、診断や治療方針を立てる上で重要な知見となります。

第4章:診断プロセス:いかにして発見され、評価されるのか?

硬膜下血腫の疑いがある場合、医療機関ではどのような検査が行われるのでしょうか。正確な診断は、適切な治療への入り口です。ここでは、診断に至るまでの標準的なプロセスを解説します。

4-1. 診断の第一歩:問診と神経学的診察

まず医師は、患者様やご家族から詳しくお話を聞きます。いつから、どのような症状があるのか、最近頭をぶつけたことがないか、どのような薬を飲んでいるか、といった情報が非常に重要になります。その後、意識の状態、手足の動き(麻痺の有無)、歩き方、認知機能などを評価する神経学的診察を行います。

4-2. 画像診断のゴールドスタンダード:CTとMRIの役割

硬膜下血腫の確定診断に不可欠なのが、頭部CTスキャンやMRIといった画像診断です。これらの検査によって、血腫の有無、場所、大きさ、脳への圧迫の程度などを正確に評価します。

CTスキャン:緊急時の迅速な評価に不可欠

CT(コンピュータ断層撮影)は、検査時間が短く、救急の現場で広く用いられています。脳神経外科医は、CT画像を見て、血腫が三日月状(crescent-shaped)に見えるか、血腫の厚みはどのくらいか、そして血腫によって脳の中心構造がどれだけ圧迫され、ずれているか(ミッドラインシフト)を評価します4。急性期の新鮮な血腫は白く(高吸収域)、慢性期の古い血腫は黒っぽく(低吸収域)映ります。

MRI検査:慢性期の血腫や詳細な病態評価に有用

MRI(磁気共鳴画像)は、CTよりも時間がかかりますが、より詳細な情報を得ることができます。特に、CTでは分かりにくい亜急性期の血腫や、血腫の内部構造(被膜や新鮮な出血の有無など)を評価するのに優れています。また、脳梗塞や脳腫瘍など、他の疾患との鑑別にも有用です。

第5章:治療法の全貌 – 保存的治療から最先端手術までの選択肢

硬膜下血腫の治療法は、血腫のタイプや患者様の状態によって大きく異なります。ここでは、手術をしない「保存的治療」から、日本の標準的な「外科的治療」、そして近年注目される「最先端のカテーテル治療」まで、現在行われている治療の選択肢を、科学的根拠と共に詳しく解説します。

5-1. 治療方針を決定する重要な要因

どの治療法を選択するかは、以下の要素を総合的に判断して決定されます。

- 症状の有無と重症度:意識障害や麻痺など、明らかな神経症状がある場合は、手術が検討されます。

- 血腫の量と脳の圧迫度:CTやMRIで測定した血腫の厚みや、脳の圧迫の程度が重要な指標となります。

- 患者様の年齢と全身状態:ご高齢で、多くの持病を抱えている場合は、手術のリスクと利益を慎重に天秤にかける必要があります。

- 服用中の薬剤:特に血液をサラサラにする薬を飲んでいるか否かは、治療方針に大きく影響します。

| 治療法 | 対象となる主な患者 | 体への負担(侵襲度) | 再発率の目安 | 主要なエビデンス・根拠 |

|---|---|---|---|---|

| 経過観察 | 無症状・血腫がごく小さい | 極小 | 不明(増大リスクあり) | 専門家の経験則 |

| 薬物療法 | 手術リスクが高い・軽症例 | 小 | データ蓄積中 | JAMA Neurol 201812 |

| 穿頭血腫洗浄術 | 症状のある慢性硬膜下血腫(標準治療) | 中 | 約10-15%13 | 日本脳神経外科学会GL4 |

| 中硬膜動脈塞栓術(MMA) | 再発例・手術高リスク例・手術との併用 | 小〜中 | 約4%(手術併用時)5 | NEJM 20245,14 |

5-2. 保存的治療(手術をしない選択)

経過観察という選択肢が可能な場合

頭部CTなどで偶然発見された、血腫の量がごくわずかで、かつ全く症状がない場合には、手術を行わずに定期的に画像検査で経過を見る「経過観察」が選択されることがあります。ただし、血腫が増大して症状が出てくるリスクがあるため、慎重な判断が必要です。

薬物療法:アトルバスタチンや漢方薬などの可能性と現在のエビデンス

血腫の増大に関わる「慢性炎症」を抑えることを期待して、いくつかの薬物療法が研究されています。コレステロール低下薬である**アトルバスタチン**が、慢性硬膜下血腫の縮小を促進し、手術への移行率を低下させたという報告があります12。また、日本では伝統的に**五苓散(ごれいさん)**などの漢方薬が用いられることもありますが、その有効性を証明する質の高い科学的根拠はまだ限定的です1。これらの薬物療法は、手術のリスクが非常に高い患者様などに検討されることがありますが、標準治療として確立されているわけではなく、主治医との十分な相談が必要です。

5-3. 外科的治療:日本の標準的な手術法

穿頭血腫洗浄術(せんとうけっしゅせんじょうじゅつ):慢性硬膜下血腫の第一選択

症状のある慢性硬膜下血腫に対して、日本で最も標準的に行われている手術が「穿頭血腫洗浄術」です4。多くは局所麻酔下で行われ、頭蓋骨に1〜2箇所、小さな穴(直径1〜2cm程度)を開け、そこからチューブを挿入して、溜まった古い血液を洗い流し、排出(ドレナージ)します。体への負担が比較的少なく、手術後に劇的に症状が改善することも少なくありません。

【重要】術中洗浄とドレーン留置の役割 – 再発率を低下させる科学的根拠

穿頭術の際に、再発率を低下させるために重要とされる2つの手技があります。1つは、血腫を吸引するだけでなく、生理食塩水などで硬膜下腔を**洗浄(irrigation)**することです。2024年に医学雑誌The Lancetに発表されたFINISH試験では、この洗浄を行わないと、6ヶ月以内の再手術率が洗浄した場合に比べて有意に高くなる(18.3% vs 12.6%)ことが示されました15。もう1つは、術後に血腫腔に**ドレーン**という細い管を留置し、数日間かけて残った血腫や洗浄液を排出することです。3万人以上の患者データを解析した大規模なメタ解析では、術後のドレーン留置が再発率を有意に低下させることが強力に示されています13。

開頭血腫除去術:急性硬膜下血腫や複雑な症例で行われる手術

急性硬膜下血腫や、血腫が固まってしまっている場合、被膜が非常に厚い場合などには、穿頭術よりも大きく頭蓋骨を開ける「開頭血腫除去術」が行われます。全身麻酔が必要となり、体への負担も大きくなりますが、直視下で確実な止血と血腫除去が可能です。

5-4. 【治療のパラダイムシフト】中硬膜動脈塞栓術(MMA塞栓術)

従来の穿頭術は優れた治療法ですが、10〜20%という無視できない再発率が課題でした2。この課題を根本から解決する可能性を秘めた治療法として、今、世界的に注目されているのが**「中硬膜動脈塞栓術(MMA塞栓術)」**です。

なぜMMA塞栓術は画期的なのか? – 血腫増大の根本原因を断つ

前述の通り、慢性硬膜下血腫の増大には、血腫を包む被膜にできた異常な新生血管への血流が関与しています7。この被膜を栄養している主要な血管が「中硬膜動脈(MMA)」です。MMA塞栓術は、足の付け根などからカテーテルという細い管を血管内に挿入し、この中硬膜動脈まで到達させ、塞栓物質というもので血流を遮断(塞栓)する治療法です。血腫を増大させる原因となっている「兵站」を断つことで、血腫の自然な吸収を促し、再発を防ぎます。

NEJMが証明した圧倒的な再発抑制効果(EMBOLISE, STEM試験)

この治療法の有効性は、2024年に世界で最も権威ある医学雑誌の一つであるThe New England Journal of Medicine (NEJM)に相次いで発表された、2つの大規模な臨床試験によって決定的に証明されました。

- EMBOLISE試験:標準的な外科手術にMMA塞栓術を追加した患者群では、再手術が必要となる再発・増悪が起きたのはわずか**4.1%**だったのに対し、手術のみの患者群では**11.3%**でした5。

- STEM試験:MMA塞栓術を追加することで、治療の失敗(再発、再手術、重篤な合併症の複合)のリスクが、追加しない場合と比較して**36%から16%へと有意に低下**したことが示されました14。

これらの研究結果は、CSDH治療における大きな進歩であり、今後の標準治療を変える可能性を秘めています。この治療法の開発をリードしたWeill Cornell MedicineのJared Knopman医師のような専門家は、この治療法がCSDH治療の大きな転換点であると述べています16。

どのような患者がこの治療の良い適応となるのか?

MMA塞栓術は、特に以下のような患者様にとって良い選択肢となり得ます。

- 手術後に再発を繰り返している方

- 多くの持病があり、外科手術のリスクが高い方

- 血液をサラサラにする薬を中止できない方

- 外科手術と組み合わせて、再発率をさらに低下させたい方

日本でも、この先進的な治療を受けられる施設が増えてきています。

第6章:予後と再発 – 日本のリアルなデータから学ぶ

治療後の経過はどうなるのか、そして再発の可能性はどのくらいあるのか。これは患者様やご家族にとって最も気になる点でしょう。ここでは、日本の大規模なデータを基に、そのリアルな実情に迫ります。

6-1. 治療後の回復プロセスと社会復帰への道のり

適切な治療を受ければ、多くの患者様で症状の改善が期待できます。手術後、脳への圧迫が解除されると、数日から数週間で認知機能や歩行能力が回復していきます。しかし、回復の度合いは、治療前の状態や年齢、他の病気の有無によって個人差があります。英国の最新ガイドラインでは、診断から回復まで、理学療法士などを含む多職種チームによる包括的なケアと、患者との共同意思決定(Shared Decision-Making)の重要性が強調されています17。リハビリテーションをしっかり行い、社会復帰を目指すことが大切です。

6-2. 【日本の大規模データ】6万人以上の分析から見る再発率と予後

海外のデータだけでなく、私たちの国、日本の状況はどうなっているのでしょうか。川崎医科大学の戸井宏行医師らが主導した、日本のDPC(診療群分類包括評価)データベースを用いた63,558例という世界でも類を見ない規模のCSDH患者コホート研究が、その貴重な答えを教えてくれます3。この研究によると、

- 日本における慢性硬膜下血腫の**全体の再発率は13.1%**

- 患者さんの**平均年齢は79.5歳**で、最も多い年代は**80代**

- さらに深刻なデータとして、**90歳以上の患者さんの約40%が、治療後に自宅へ退院できず、転院や施設入所を余儀なくされている**

という事実が報告されています。これは、この疾患が単に治癒すれば終わりではなく、高齢者のその後の生活の質(QOL)に極めて大きな影響を与えることを示唆しています。また、日本の公的死亡統計(人口動態統計)を分析した別の研究では、外傷性硬膜下血腫による死亡率は、特に80歳以上の男性で著しく高い(10万人あたり47.17人)ことが示されており18、特に高齢男性にとっては生命を脅かす疾患となりうることを物語っています。

6-3. 再発のリスクを高める因子と、その対策

再発のリスクを高める因子としては、両側に血腫があること、脳の萎縮が強いこと、術後の脳のふくらみが悪いことなどが知られています。再発を防ぐためには、前述のドレーン留置やMMA塞栓術といった治療選択に加え、退院後の生活での注意点を守ることが重要です。

第7章:日常生活でできる予防と治療後の注意点

硬膜下血腫、特に慢性硬膜下血腫は、日常生活の少しの工夫でリスクを減らすことができます。ここでは、最も重要な予防策と、治療後の生活で気をつけるべき点を解説します。

7-1. 最大の予防策:転倒を防ぐための具体的な工夫

高齢者の慢性硬膜下血腫の最大の原因は転倒です。転倒を防ぐことが、何よりの予防になります。

- 住環境の見直し:床の上の障害物(コード類、絨毯のめくれなど)をなくす、浴室や階段に手すりをつける、足元を明るく照らす照明を設置する。

- 適切な履物:滑りにくく、かかとの安定した靴を履く。

- 運動習慣:筋力、特に足腰の筋肉を維持するためのウォーキングやスクワット、バランス感覚を養うための片足立ちなどを、無理のない範囲で続ける。

- 薬の見直し:睡眠薬や精神安定剤など、ふらつきの原因となる薬がないか、かかりつけ医と相談する。

これらの対策は、硬膜下血腫だけでなく、骨折など他の大怪我の予防にも繋がります。

7-2. ヘルメットやシートベルト着用の絶対的な重要性

急性硬膜下血腫の原因となる高エネルギー外傷を防ぐためには、基本的な安全対策が不可欠です。自転車に乗るときはヘルメットを着用し、自動車に乗るときは必ずシートベルトを着用する。この単純な習慣が、命を守ることに直結します。

7-3. 治療後の生活で気をつけるべきこと(飲酒・運動・服薬管理)

治療後、再び血腫が溜まるのを防ぐため、以下の点に注意しましょう。

- 頭をぶつけない:退院後、数ヶ月は特に頭部を打撲しないように注意が必要です。

- 飲酒を控える:アルコールは転倒のリスクを高め、血液を固まりにくくするため、少なくとも医師の許可が出るまでは控えるべきです。

- 激しい運動を避ける:頭に衝撃が加わる可能性のあるスポーツ(格闘技など)や、いきむような運動は避けましょう。

- 服薬管理:血液をサラサラにする薬を再開するタイミングは、脳神経外科医と循環器内科医などの専門家が慎重に判断します。必ず指示に従ってください。

第8章:よくある質問(FAQ)

Q1. 手術は痛いですか?麻酔はどのように行いますか?

慢性硬膜下血腫の標準的な手術である穿頭血腫洗浄術は、多くの場合、局所麻酔で行われます4。これは、歯の治療などと同じように、手術する部分にだけ注射で麻酔をする方法です。そのため、手術中に意識はありますが、痛みを感じることはほとんどありません。もちろん、患者様の状態や不安の強さに応じて、静脈麻酔でうとうとと眠ったような状態にすることも可能です。全身麻酔が必要な開頭術の場合でも、専門の麻酔科医が厳重に管理するため、手術中に痛みを感じることはありません。

Q2. 入院期間は平均でどのくらいですか?

穿頭血腫洗浄術の場合、手術後の経過が順調であれば、入院期間は1週間から2週間程度が一般的です。術後数日間は、血腫腔に留置したドレーンからの排液を確認し、その後ドレーンを抜きます。歩行訓練などのリハビリを行い、安全に自宅での生活に戻れることを確認して退院となります。ただし、年齢や合併症、麻痺の程度などによって入院期間は変わります。

Q3. 治療にかかる費用はどのくらいですか?高額療養費制度は使えますか?

はい、硬膜下血腫の治療は、もちろん日本の公的医療保険(国民皆保険)の対象となります。手術や入院にかかる費用は、患者様の年齢や所得に応じて、自己負担は1割〜3割です。さらに、日本には「高額療養費制度」という非常に優れた制度があります19。これは、1ヶ月の医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。これにより、高額な医療が必要になった場合でも、家計への負担が過大になることを防ぐことができます。詳しい手続きについては、入院される病院の相談窓口(医療ソーシャルワーカーなど)や、ご自身が加入している健康保険組合・市町村の窓口にお問い合わせください。

Q4. 血液をサラサラにする薬を飲んでいますが、手術はできますか?

これは非常に重要な問題です。血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を服用している場合、手術中の出血リスクが高まるため、原則として手術前に一定期間、薬を休薬する必要があります。しかし、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高い患者様の場合、休薬すること自体が大きなリスクを伴います。そのため、脳神経外科医と、薬を処方している循環器科や内科の専門医が密に連携し、手術の必要性と休薬のリスクを天秤にかけ、最適な治療方針を決定します。近年登場したMMA塞栓術は、このような手術リスクが高い患者様にとっても、有力な選択肢の一つとなっています14。

まとめ:正しい知識が、あなたとあなたの大切な家族を守る

硬膜下血腫、特に高齢者に多い慢性硬膜下血腫は、症状がゆっくりと進行するために見過ごされがちですが、その正体は脳を圧迫する深刻な病態です。しかし、本記事で解説したように、この疾患は早期に発見し、適切に治療すれば、良好な回復が大いに期待できます。認知症と諦めていた症状が、治療によって劇的に改善することも決して少なくありません。この記事で得た知識が、あなたやあなたの大切な家族の健康を守るための一助となれば幸いです。少しでも気になる症状があれば、決して一人で悩まず、また「年のせい」と自己判断せずに、勇気を出して専門の医療機関の扉を叩いてください。その一歩が、健やかな未来へと繋がっています。

免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康上の問題や症状がある場合は、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。本記事の情報に基づいて個人が行った決定について、JAPANESEHEALTH.ORGおよびその監修者は一切の責任を負いません。

参考文献

- 近畿大学医学部 脳神経外科. 慢性硬膜下血腫|対象疾患. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 入手可能: https://www.med.kindai.ac.jp/nouge/medical/diseases/headinjury_dis01/

- ドクターズ・ファイル. 慢性硬膜下血腫(症状・原因・治療など). [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 入手可能: https://doctorsfile.jp/medication/304/

- Toi H, Kinoshita K, Hirai S, et al. Present epidemiology of chronic subdural hematoma in Japan: analysis of 63,358 cases. J Neurosurg. 2018 Feb;128(2):438-443. doi:10.3171/2016.9.JNS16623. PMID: 28156246.

- 日本脳神経外科学会, 日本脳神経外傷学会. 頭部外傷治療・管理のガイドライン 第4版. 東京: 医学書院; 2019. [入手可能: https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/89453]

- Knopman J, Link TW, Beecher J, et al. Embolization of the Middle Meningeal Artery for Chronic Subdural Hematoma (EMBOLISE). N Engl J Med. 2024;390:e49. doi:10.1056/NEJMoa2313472. 全文リンク.

- 社会福祉法人 恩賜財団 済生会. 急性硬膜下血腫 (きゅうせいこうまくかけっしゅ)とは. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 入手可能: https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/acute_subdural_hematoma/

- Ban SP, Mehta V, Shivashankar R, et al. Middle Meningeal Artery Embolization to Treat Chronic Subdural Hematoma. Stroke Vasc Interv Neurol. 2022;2(4):e000490. doi:10.1161/SVIN.122.000490. 全文リンク.

- Kemp A, Faugno D. Shaken Baby Syndrome/Abusive Head Trauma in Japan. In: Shaken Baby Syndrome. Cambridge: Cambridge University Press; 2021:287-293. doi:10.1017/9781108920677.027. [入手可能: https://www.cambridge.org/core/books/shaken-baby-syndrome/shaken-baby-syndromeabusive-head-trauma-in-japan/8DC787EFEBFA878B0B54C37B61C3F723]

- インズウェブ自動車保険. 交通事故の死亡・後遺症賠償額の高額ランキング. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 入手可能: https://www.insweb.co.jp/car/kisochishiki/jidosha-jiko/jikobaishou-kougaku-ranking.html

- Stippler M, Szelényi A, Krayenbühl N, et al. Incidence, therapy, and outcome in the management of chronic subdural hematoma in Switzerland: a population-based multicenter cohort study. Front Neurol. 2023;14:1206996. doi:10.3389/fneur.2023.1206996. 全文リンク.

- Weill Cornell Medicine Newsroom. Study Links Subdural Hemorrhage to Cerebral Vessel Amyloid Deposits. [インターネット]. 2023年12月. [引用日: 2025年6月18日]. 入手可能: https://news.weill.cornell.edu/news/2023/12/study-links-subdural-hemorrhage-to-cerebral-vessel-amyloid-deposits

- Jiang R, Zhao S, Wang R, et al. Safety and Efficacy of Atorvastatin for Chronic Subdural Hematoma in Chinese Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2018;75(11):1338-1346. doi:10.1001/jamaneurol.2018.2743. doi:10.1001/jamaneurol.2018.2743

- Almenawer SA, Farrokhyar F, Hong C, et al. Chronic subdural hematoma management: a systematic review and meta-analysis of 34,829 patients. Ann Surg. 2014;259(3):449-57. doi:10.1097/SLA.0000000000000213. PMID: 24096761.

- Davies JM, various collaborators. Embolization of the Middle Meningeal Artery for Subdural Hematoma (STEM). N Engl J Med. 2024. doi:10.1056/NEJMoa2408390. 全文リンク.

- Miah IP, Holl-Wieden, Brennan PM, et al. Subdural irrigation versus no irrigation during burr-hole drainage for chronic subdural haematoma (FINISH): a multicentre, parallel-group, superiority, randomised controlled trial. Lancet. 2024;403(10444):2303-2311. doi:10.1016/S0140-6736(24)00686-X. 全文リンク.

- Weill Cornell Neurosurgery. EMBOLISE Study in NEJM Finds Embolization Reduces Risk of Recurrence. [インターネット]. 2024年2月. [引用日: 2025年6月18日]. 入手可能: https://neurosurgery.weill.cornell.edu/about-us/news-updates/embolise-study-nejm-finds-embolization-reduces-risk-recurrence

- Hutchinson PJ, Edlmann E, Bulters D, et al. Clinical practice guidelines for the care of patients with a chronic subdural haematoma: multidisciplinary recommendations from presentation to recovery. Br J Neurosurg. 2024:1-55. doi:10.1080/02688697.2024.2413445. 全文リンク.

- Shimada R, Kibayashi K. Trends in mortality rates and correlations between intracranial injuries and external causes: A Japanese population study. PLoS One. 2024;19(5):e0300846. doi:10.1371/journal.pone.0300846. 全文リンク.

- 厚生労働省 (MHLW). 高額療養費制度を利用される皆さまへ. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 入手可能: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html