この記事の科学的根拠と信頼性

この記事は、JapaneseHealth編集部が作成・検証しました。内容は、最高品質の医学的エビデンスと、日本国内の診療ガイドラインに基づいており、読者の皆様が信頼できる情報を提供することを目指しています。

- 日本呼吸器学会(JRS): 肺炎の診断、重症度評価、治療戦略に関する記述は、同学会が発行した『成人肺炎診療ガイドライン2024』に準拠しています(62)(63)。特に、抗菌薬の選択や口腔ケアの重要性に関する推奨は、この最新ガイドラインの中心的な内容です(13)。

- 日本肺癌学会: 肺がんが原因である場合の治療法に関する記述は、同学会の『肺癌診療ガイドライン』で示された標準治療に基づいています(42)(43)。

- MSDマニュアル プロフェッショナル版: 肺炎をはじめとする各原因疾患の基本的な病態や症状に関する解説は、世界中の医療専門家が利用する信頼性の高い本データベースを参照しています(5)。

- PubMed / PubMed Central (PMC): 肺エコー(LUS)の診断的有用性や、各種疾患の画像所見に関する最新の研究成果など、国際的な査読付き論文データベースからの知見を統合しています(25)(34)。

- 厚生労働省(MHLW): 日本における肺炎の死亡統計など、公的なデータは厚生労働省の人口動態統計(2023年データ等)に基づいています(36)。

肺の異常陰影と向き合うためのガイド

健康診断の結果で「浸潤影」や「コンソリデーション」という聞き慣れない言葉を目にし、大きな不安を感じていることでしょう。「もしかして重い病気ではないか」と心配になるのは当然です。しかし、これらはあくまで画像上の所見であり、必ずしも悪い病気であるとは限りません。まずは落ち着いて情報を整理することが大切です。

これらの所見は、肺の一部が空気ではなく液体や細胞で満たされている状態を示しています。その背後にある原因を正しく理解し、適切な次のステップを踏むことが重要です。呼吸器の健康状態を包括的に把握するために、呼吸器疾患の完全ガイドを参照することで、症状や検査の意味をより深く理解する手助けとなります。

「コンソリデーション」の最も一般的な原因は肺炎ですが、画像上では単に「白い影」として認識されることがあります。健診で指摘されるこの影が具体的に何を意味し、どのような病気が考えられるのかを知ることは、不安を解消する第一歩です。「肺に白い影」と言われたら読むべきガイドでは、考えられる全原因について詳しく解説しています。

もし発熱や咳などの症状を伴っている場合、その影は肺炎によるものである可能性が高まります。しかし、似たような症状でも気管支炎など別の病気であるケースもあり、その見極めが治療方針を左右します。肺炎と気管支炎の違いを症状から正しく理解することで、医師への相談もスムーズになります。

また、画像上の影がすべて現在進行形の病気とは限りません。過去の炎症の痕跡や、良性の変化である「石灰化」が影として映ることもよくあります。これらは治療の必要がない場合も多いため、肺の石灰化の可能性についても知識を持っておくと、過度な心配を避けることができます。

もし診断の結果、肺炎であったとしても、軽症であれば入院せずに自宅で治療できることもあります。その際は、適切な療養生活を送ることが早期回復の鍵となります。肺炎を自宅で改善する方法を知っておくことで、安心して治療に専念できるでしょう。

「コンソリデーション」という言葉に驚かれるかもしれませんが、それは体の状態を知るための重要な手がかりです。自己判断せずに専門医の診断を仰ぎ、必要な検査を受けることで、適切な治療へと繋げることができます。

この記事を信頼できる理由 (Why Trust This Article?)

本記事は、読者の皆様が安心して意思決定を行えるよう、以下の厳格な編集方針に基づいて作成されています。

- エビデンスの階層性: 学会ガイドライン(Tier A)や査読付き論文(Tier B)を優先的に参照し、個人の意見や質の低い情報源は排除しています。

- 利益相反の排除: 特定の製品や治療法を不当に推奨することはありません。編集の独立性を維持しています。

- AI支援と人間による検証 (AI-assisted, human-verified): 最新の研究を効率的に収集・整理するためにAI技術を活用し、最終的な解釈と執筆はすべて専門の編集者と監修医が行っています。この記事は2025年10月3日に更新されました。

この記事の要点まとめ

- 「コンソリデーション」や「浸潤影」は病名ではなく、肺胞が液体や細胞で満たされた状態を示す画像上の「所見」です(1)。

- 最も一般的な原因は肺炎ですが、非感染性の炎症や肺がんなども原因となり得るため、総合的な判断が重要です(5)(11)(30)。

- 診断では、被曝のない肺エコー(LUS)の有用性が高まっており、特に小児や妊婦、救急現場で活用されています。メタアナリシスでは高い診断精度(感度 約85–97%、特異度 約80–96%)が示されています(34)。

- 肺炎治療は『成人肺炎診療ガイドライン2024』に基づき、抗菌薬の適正使用と、状態が良ければ短期間で治療を終える方針が重視されています(62)。

- 高齢者の誤嚥性肺炎予防には、ワクチン接種に加え、「口腔ケア」が極めて有効であることが科学的に強く推奨されています(62)。

「コンソリデーション」と「浸潤影」とは?~言葉の定義と画像の見え方~

まず理解すべき最も重要な点は、コンソリデーションや浸潤影は「病名」ではなく、画像検査で認められる「所見」であるという事実です。これらは肺に何らかの異常が起きていることを示す「サイン」であり、その原因を特定するための調査の出発点となります。

放射線医学における厳密な定義と、臨床現場での慣用的な使われ方には若干の違いがあり、この点が時に混乱を招くことがあります。

医師が使う「専門用語」の正確な意味

医学的には、これらの用語は以下のように明確に区別されています。

- コンソリデーション(Consolidation): 主に胸部CT検査で用いられる、より厳密な用語です。日本語では「硬化」や「緻密化」と訳され、「肺実質の吸収値(画像上の白さの度合い)が上昇し、内部の肺血管や気管支の輪郭が見えなくなる状態」と定義されます(1)。これは、通常は空気で満たされている肺胞(肺の末端にある袋状の組織)が、肺炎などによって生じた液体(滲出液)や細胞で完全に満たされ、固まった状態になったことを意味します。

- 浸潤影(Infiltrate): 主に胸部X線(レントゲン)写真で用いられる、より広範で非特異的な表現です。「境界が不明瞭な影」を指し、炎症などが周囲の組織にじわじわと「浸み潤む」ように広がっている様子を表します(1)。コンソリデーションも浸潤影の一種として捉えることができます。

しかし、実際の診察場面では、これらの用語はしばしば同義語として扱われ、「肺にべったりとした白い影がある状態」と説明されることも少なくありません(4)。この用語の柔軟な使われ方を理解することが、医師との円滑なコミュニケーションの第一歩となります。

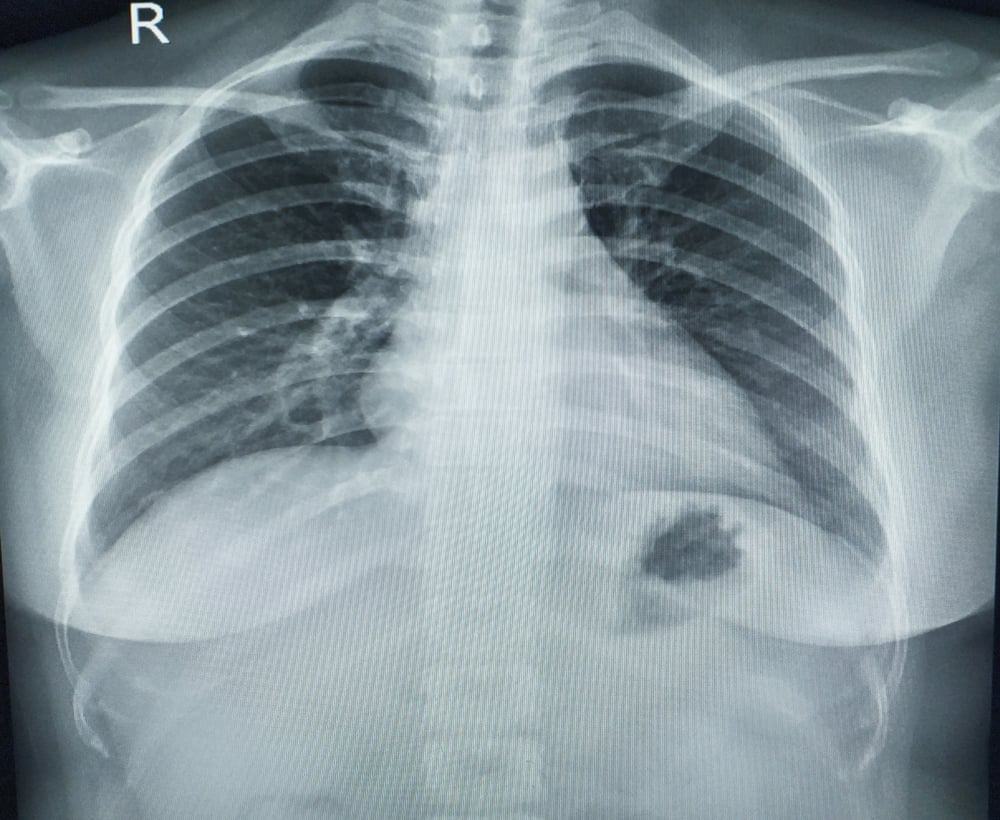

【図解】CTとレントゲンでの見え方の違い

画像検査において、これらの所見は「白い影」として映し出されます。空気を多く含む正常な肺はX線を通しやすいため黒く写りますが、液体や細胞で満たされるとX線が透過しにくくなり、白く見えるのです(2)。コンソリデーションは、その中でも特に濃く、均一にべったりとした白い影として認識されるのが特徴です。

「すりガラス影(GGO)」との違いは?

コンソリデーションと比較される重要な所見に「すりガラス影(Ground-Glass Opacity, GGO)」があります。GGOは、「背景にある肺血管や気管支の輪郭が、かろうじて透けて見える程度の淡い影」と定義されます(1)。

両者の違いは、肺胞がどの程度満たされているかによります。コンソリデーションが肺胞内が完全に液体や細胞で満たされた状態であるのに対し、GGOは肺胞の壁が厚くなったり、肺胞内に部分的に液体が溜まったりした、より軽度の変化を示します。GGOが進行してコンソリデーションになることもあり、この二つの見極めは診断において非常に重要です。

よくある誤解と事実 (Myth vs. Fact)

誤解: 「コンソリデーションが見つかったら、肺がんに違いない」

事実: いいえ、それは正しくありません。コンソリデーションの最も一般的な原因は肺炎です。抗菌薬による治療で影が改善しない場合に、初めて肺がんなどの他の疾患を強く疑い、精密検査(気管支鏡など)を進めるのが標準的なプロセスです。

肺コンソリデーション(浸潤影)の【原因】となる主な病気

コンソリデーションという一つの所見の背後には、多種多様な病気が隠されています。ここでは、臨床現場の医師がどのように原因を絞り込んでいくか、その思考プロセスに沿って分類・解説します。

最も多い原因:肺炎(感染症)

コンソリデーションを引き起こす最も一般的で頻度の高い原因は、細菌やウイルスなどによる感染症、すなわち肺炎です。

- 細菌性肺炎: 市中肺炎(CAP)の主要な原因で、肺炎球菌などが代表的です(5)。肺葉や区域といった解剖学的単位に沿って広がる「区域性」のコンソリデーションを形成することが典型的です。特徴的な所見として、コンソリデーションの内部に空気の残った気管支が黒く透けて見える「気管支透亮像(Air bronchogram)」を伴うことがあります(22)。

- 非定型肺炎: マイコプラズマやクラミジアなどが原因です。画像所見は細菌性肺炎ほど典型的ではなく、多彩なパターンを示すことが特徴です(5)。

- ウイルス性肺炎: インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)などが原因となります。初期はGGOが主体ですが、炎症が強くなると広範なコンソリデーションへと進展することがあります(25)(56)。

- その他の感染症: 肺結核や真菌症などもコンソリデーションの原因となり得ます。また、細菌感染が進行して膿の塊を形成する肺膿瘍も、類似の陰影を呈することがあります(7)(28)。

感染症以外の炎症(非感染性炎症性疾患)

感染を伴わない様々な炎症によっても、コンソリデーションは生じます。

- 特発性器質化肺炎(COP): 原因不明の慢性的な炎症により、肺胞内に肉芽組織が充満する疾患です。両側の肺の末梢側に、移動したり再発したりするコンソリデーションが見られるのが特徴です(11)。

- 好酸球性肺炎: アレルギー反応に関わる白血球「好酸球」が肺に集まることで炎症が起こります。画像所見はCOPと非常に似ているため、鑑別が重要となります(23)。

- 薬剤性肺障害: 様々な治療薬の副作用として肺に炎症が起こることがあり、その一部はコンソリデーションとして現れます。服用薬の確認は極めて重要です(21)。

腫瘍(肺がんなど)の可能性

悪性腫瘍が、肺炎のような影として発見されることもあり、注意が必要です。

- 肺癌: 特に「浸潤性粘液腺癌」というタイプの肺腺癌は、肺炎のようなコンソリデーションを呈することが知られています(27)。抗菌薬を投与しても改善しないことが診断のきっかけとなります。コンソリデーションの中を走行する肺血管が拡張して見える「CTアンギオグラムサイン」は、このタイプのがんを疑う重要な手がかりです(30)。

- 悪性リンパ腫: 血液のがんの一種である悪性リンパ腫が、肺に病変を作る場合も鑑別診断に挙がります(27)。

その他の原因

- 肺水腫: 心不全などの影響で肺の血管から水分が漏れ出し、肺胞に水が溜まった状態です(23)。

- 肺胞出血: 自己免疫疾患などが原因で肺胞内に出血が起こった状態です(23)。

- 肺梗塞: いわゆるエコノミークラス症候群などで足にできた血栓が肺の動脈に詰まる病気です。胸膜に接する楔状のコンソリデーションとして見えることがあります(23)。

医師はこう考える!原因を特定する【診断と鑑別のプロセス】

このように、コンソリデーションの背後には多くの可能性が潜んでいます。医師は、画像所見だけでなく、様々な情報を論理的に組み合わせ、原因を絞り込んでいきます。

診断の第一歩:問診と身体診察

診断は、患者さんとの対話から始まります。症状が現れてからの時間経過(急性か慢性か)、発熱、咳、痰の色や量、息切れの程度といった具体的な症状は、原因を推測する上で極めて重要な情報です。

さらに、年齢、喫煙歴、過去の病歴、服用中の薬剤、職業、ペットの有無など、一見関係ないように思える情報が、診断の決定的な手がかりになることも少なくありません。

画像検査で何がわかるか(胸部X線・CT)

胸部X線(レントゲン)は簡便な基本検査ですが、心臓や骨と重なる部分が見えにくい限界があります(9)。

一方、胸部CTは体を輪切りにした詳細な画像を撮影できるため、影の場所、形、広がりをより精密に評価できます。CTによって、コンソリデーションかすりガラス影かを明確に区別し、原因疾患を推測します(5)。

【重要】画像パターンから原因を絞り込む方法

医師は、影の分布パターンから原因を論理的に絞り込んでいきます(23)。例えば、影が肺の一部分に限定されていれば細菌性肺炎を、両側の末梢に広がっていれば特発性器質化肺炎(COP)を、といった具合です。以下の表は、その考え方をまとめたものです。

| 画像パターンと分布 | 時間経過 | 考えられる主な原因疾患 | 典型的な随伴症状・臨床情報 |

|---|---|---|---|

| 区域性・葉性のコンソリデーション(主に片側) | 急性 | 細菌性肺炎(5) | 高熱、膿性の痰、胸痛 |

| 亜急性~慢性 | 肺結核、非結核性抗酸菌症(7) | 微熱、長引く咳、寝汗、体重減少 | |

| 急性 | 肺梗塞(23) | 突然の呼吸困難、胸痛、血痰、長期臥床などの危険因子 | |

| 両側性・びまん性のコンソリデーション/すりガラス影 | 急性 | ウイルス性肺炎(COVID-19等)(25), 肺水腫(23) | (ウイルス)感冒様症状、呼吸困難 (水腫)心疾患の既往、ピンク色の泡状痰 |

| 亜急性~慢性 | 肺胞出血(23), 急性間質性肺炎(AIP) | (出血)血痰、貧血、腎障害 (AIP)急速に進行する呼吸不全 |

|

| 両側性・末梢優位のコンソリデーション | 亜急性~慢性 | 特発性器質化肺炎(COP)(11), 慢性好酸球性肺炎(23) | (COP)乾いた咳、発熱 (好酸球性)喘息の既往 |

| 肺炎様コンソリデーション(CTアンギオグラムサイン陽性の場合も) | 慢性 | 浸潤性粘液腺癌(肺がん)(30) | 大量の水様性の痰、無症状の場合もある |

新しい選択肢:被曝のない肺エコー(LUS)とは?

近年、診断ツールとして国際的に評価が高まっているのが、放射線被曝のない肺超音波(エコー)検査(Lung Ultrasound, LUS)です。これはベッドサイドで簡便に実施でき、リアルタイムで肺の状態を観察できます。

複数のメタアナリシス(複数の研究結果を統合・解析する手法)において、LUSは肺炎に伴うコンソリデーションの検出において、胸部CTに匹敵する高い診断精度(感度 85–97%、特異度 80–96%)を持つことが報告されています(34)(35)。特に、放射線感受性の高い小児や妊婦、頻繁な評価が必要な重症患者、救急・集中治療の現場での有用性が期待されています(25)。

確定診断のための追加検査

画像検査や問診で原因を絞り込んだ後、確定診断のため血液検査や喀痰検査が行われます。診断が難しい場合には、気管支鏡検査(口や鼻から細いカメラを挿入し、病変の一部を採取する検査)が検討されることもあります(11)。

【最新ガイドライン準拠】原因別の治療法

原因が特定されれば、それに応じた専門的な治療が開始されます。ここでは、日本の医療現場における標準的な考え方を、主に『成人肺炎診療ガイドライン2024』に準拠して解説します。

肺炎の治療:「成人肺炎診療ガイドライン2024」のポイント

肺炎治療は、感染した場所や薬剤耐性菌のリスクによって大きく異なります。2024年版ガイドラインでは、この点がより明確に整理されました(16)。

- 市中肺炎(CAP)の治療: 基礎疾患のない軽症~中等症では、ペニシリン系抗菌薬の単独投与が基本です。重症例では、死亡率低下を期待してマクロライド系抗菌薬やステロイド薬の併用が弱く推奨されます(32)(31)。初期治療が有効なら1週間以内に治療を終えることや、注射薬から内服薬への切り替え(スイッチ療法)が強く推奨されています(62)。

- 医療・介護関連肺炎(NHCAP)と院内肺炎(HAP)の治療: 2024年版ガイドラインでは、薬剤耐性菌のリスクが異なることから、NHCAPとHAPが再び別のカテゴリーとして扱われることになりました(16)。これにより、不要な広域抗菌薬の使用を避ける狙いがあります。

- De-escalation(デ・エスカレーション)の重要性: 原因菌が判明した後に、その菌に最も効果的な抗菌薬へ変更するという考え方が、薬剤耐性対策として世界的に重要視されています(62)。

特発性器質化肺炎(COP)の治療

原因がCOPと診断された場合、治療の第一選択はステロイド薬です。多くの場合、ステロイド治療によく反応しますが、再発することもあるため慎重な経過観察が必要です(11)。

肺がんが原因だった場合の治療

原因が肺がんであった場合は、がんの種類や進行度に応じて、手術、放射線治療、薬物療法などを組み合わせた集学的治療が行われます(39)(42)。

肺炎を予防するために【今日からできること】

肺炎は、特に高齢者において重症化しやすく、日本の死因の上位を占める重要な疾患です(36)。日々の予防が極めて重要になります。

【最重要】誤嚥性肺炎を防ぐ「口腔ケア」のすすめ

2024年のガイドライン改訂で特筆すべきは、「誤嚥性肺炎」が独立した項目として設けられ、予防策として「口腔ケア」が強く推奨されるようになった点です(62)。

口の中の細菌が唾液や食べ物と一緒に誤って気管に入ることが、高齢者の肺炎の大きな原因です。歯磨きや舌の清掃、保湿といった日常的な口腔ケアが、肺炎予防に非常に効果的であることが科学的に示されました。特に、就寝前のケアが重要とされています(33)。

ワクチン接種の重要性

肺炎の原因となる主要な微生物に対しては、有効なワクチンが存在します。肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチンは、肺炎の発症および重症化を予防する最も効果的な手段の一つです(62)。

禁煙と生活習慣の見直し

喫煙は、肺の防御機能を低下させ、肺炎のリスクを高める最大の要因の一つです。禁煙、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠も、免疫力を高め感染症予防につながります。

よくある質問と回答 (FAQ)

「浸潤影=肺がん」ですか?

いいえ、多くは肺炎が原因です。浸潤影やコンソリデーションの最も一般的な原因は感染症です。ただし、抗菌薬による治療で改善しない影は精密検査の対象となりますので、自己判断せず必ず医師に相談してください。

GGO(すりガラス影)とコンソリデーションの違いは何ですか?

GGOは背景の血管が透けて見える淡い影、コンソリデーションは血管が見えなくなるほど濃い影です。これは、肺胞という空気の袋が、部分的に満たされているか(GGO)、完全に満たされているか(コンソリデーション)の違いを反映しています。

Air bronchogram(気管支透亮像)は何を示しますか?

肺炎などで肺胞が液体で満たされている(コンソリデーション)ことを強く示唆します。白い影の中に、空気の残った気管支が黒い枝のように透けて見える所見です。

LUS(肺エコー)はCTの代わりになりますか?

完全な代替ではありませんが、多くの場面で高い診断能力を発揮します。特に肺炎の診断においてはCTに匹敵する精度を持ち、被曝がないため小児や妊婦、救急の現場で非常に有用です(34)。

市中肺炎(CAP)の抗菌薬は何日くらい飲みますか?

反応が良ければ、概ね1週間以内で治療を終えることが推奨されています。以前よりも短期間での治療が主流となっており、不要な抗菌薬の使用を減らすことが目的です(62)。

高齢者の肺炎予防で最も大切なことは何ですか?

口腔ケアを徹底することが強く推奨されています。口の中を清潔に保つことが、飲食物が誤って気管に入る「誤嚥」による肺炎を効果的に予防します(62)。ワクチン接種も同様に重要です。

どのような場合に、すぐに受診すべきですか?

以下の症状がある場合は、早めに呼吸器科などの医療機関を受診してください。

- 38℃以上の高熱が続く

- 安静にしていても息苦しい、呼吸が困難

- 血の混じった痰が出る

- 処方された薬を飲んでも症状が悪化する、または改善しない

結論

「肺に影」という診断結果は、誰にとっても大きな不安をもたらします。しかし、本記事で解説したように、「コンソリデーション」や「浸潤影」は、それ自体が絶望的な宣告ではなく、体の状態を詳しく知るための重要な出発点です。

その背後には、治療可能な肺炎から専門的な対応が必要な疾患まで、様々な可能性が存在します。大切なのは、いたずらに恐れたり自己判断で放置したりせず、この「サイン」を真摯に受け止め、速やかに呼吸器専門医に相談することです。適切な検査で原因を正確に突き止めることが、早期発見・早期治療への最も確実な一歩となります。

免責事項本記事は、医学的な情報の提供を目的としたものであり、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康状態・治療に関する決定を下す前には、必ず資格を有する医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 胸部画像診断の基礎 2)用語 Q3. 浸潤影,コンソリデーション,すりガラス影について教えてください. – 医書.jp. Available from: https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.15105/GZ.0000005943 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

- 【肺のCT画像】コンソリデーションとすりガラス影の違いは?. Available from: https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/34930 ↩︎

- 胸部CT読影レポートの作成. Available from: http://www.radtech-miyagi.or.jp/wp-content/uploads/2013/12/16e4734f009b58347d8cb7bff883b773.pdf

- Q&A Vol.118胸部レントゲン画像における「浸潤影」と「すりガラス様陰影」の違いとは. Available from: https://www.rishou.org/activity-new/qa/qa-vol-118 ↩︎

- 市中肺炎 – 05. 肺疾患 – MSDマニュアル プロフェッショナル版. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/05-%E8%82%BA%E7%96%BE%E6%82%A3/%E8%82%BA%E7%82%8E/%E5%B8%82%E4%B8%AD%E8%82%BA%E7%82%8E ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

- Medical Note. https://medicalnote.jp/contents/160112-004-YX [Potentially broken link]

- 健診時、胸部に異常がみられた方へ|健康サポートについて – 慶友会グループ. Available from: https://www.keiyukai-group.com/health-support/about/thorax/ ↩︎ ↩︎

- 【健康診断】胸部レントゲン(X線)検査でわかることや異常が見つかった場合について紹介. Available from: https://higashinakano-itaya-clinic.com/blog/detail/%E3%80%90%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%80%91%E8%83%B8%E9%83%A8%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%B3(X%E7%B7%9A)%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%84%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E7%B4%B9%E4%BB%8B/94

- 肺がんを調べる胸部レントゲン(X線)検査とは?当日の服装から結果の見方までを解説. Available from: https://misignal.jp/article/chest-x-ray ↩︎

- 【胸部CT】コンソリデーション(consolidation)とすりガラス影とは? – 画像診断まとめ. Available from: https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/20835

- 特発性器質化肺炎 – 05. 肺疾患 – MSDマニュアル プロフェッショナル版. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/05-%E8%82%BA%E7%96%BE%E6%82%A3/%E9%96%93%E8%B3%AA%E6%80%A7%E8%82%BA%E7%96%BE%E6%82%A3/%E7%89%B9%E7%99%BA%E6%80%A7%E5%99%A8%E8%B3%AA%E5%8C%96%E8%82%BA%E7%82%8E ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

- 成人肺炎診療 ガイドライン2017ポケット版 – 日本呼吸器学会. (注: 本文は2024年版ガイドラインを参照しています) Available from: https://www.jrs.or.jp/publication/file/adult_pneumonia_p.pdf

- 口腔ケアの重要性は、日本呼吸器学会の『成人肺炎診療ガイドライン2024』でも強調されています。詳細は同学会の公式発表をご参照ください。 ↩︎

- 成人肺炎診療ガイドライン2024 – 商品詳細|医学書販売サイト MEREBO. Available from: https://med.m-review.co.jp/merebo/products/detail/978-4-7792-2810-0

- 成人肺炎診療ガイドライン2024. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00846/

- 肺炎診療GL改訂~NHCAPとHAPを再び分け、ウイルス性肺炎を …. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/58464 ↩︎ ↩︎

- 右下肺野限局性浸潤影について – メディカルノート医療相談. Available from: https://medicalnote-qa.jp/consultations/stxs1qnarcp

- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症とは-喘息の症状と肺の陰影 | メディカルノート. Available from: https://medicalnote.jp/diseases/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%80%A7%E6%B0%97%E7%AE%A1%E6%94%AF%E8%82%BA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%AB%E3%82%B9%E7%97%87/contents/160407-002-VP

- 肺のレントゲンで異常を指摘されました。どうしたらよいですか? | 本宮市 上遠野内科医院. Available from: https://katono-clinic.jp/blog/%E8%82%BA%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%81%A7%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%82%92%E6%8C%87%E6%91%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97

- マイコプラズマ肺炎とは?症状、診断、治療について。|ブログ …. Available from: https://higashi-shinjuku-cl.com/blog/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E8%82%BA%E7%82%8E%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E7%97%87%E7%8A%B6%E3%80%81%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%80%81%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%81%A4/

- 佐藤先生ブログ – 放射線科専門 MS.CHEST Inc.. Available from: https://ms-chest.jp/category/blog/ ↩︎

- 胸部 X 線. Available from: https://www.ningen-dock.jp/ningendock/pdf/syoken-kyobuXsen.pdf ↩︎

- 呼吸器疾患診療における胸部HRCT画像読影のポイント(静止画) – Boehringer Ingelheim. Available from: https://pro.boehringer-ingelheim.com/jp/product/ofev/keypoints-of-chest-hrct-image-interpretation ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

- 急性腎不全を併発したレジオネラ肺炎の1例 – CiNii Research. Available from: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390001204680755840

- Usefulness of thoracic ultrasound for diagnosis and follow-up of pneumonia – PMC. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9106189/ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

- Frequency of Abnormalities Detected by Point-of-Care Lung Ultrasound in Symptomatic COVID-19 Patients: Systematic Review and Meta-Analysis – PMC. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7410428/

- 胸部 肺 限局性病変 限局性浸潤影/コンソリデーション (臨床画像 33巻14号) – 医書.jp. Available from: https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.18885/J01843.2017402753 ↩︎ ↩︎

- Fusobacterium 肺膿瘍4例の検討 – CiNii Research. Available from: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390001204963290240 ↩︎

- Chronic airspace disease: Review of the causes and key computed tomography findings – PubMed Central. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7191307/

- CT アンギオグラムサインを呈した浸潤性粘液腺癌の 2 例. Available from: https://is.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/ajrs/004010121j.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎

- 成人肺炎診療ガイドライン2024 – 学会誌・出版物|一般社団法人日本呼吸器学会. Available from: https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20240319125656.html ↩︎

- 肺炎診療GL改訂~市中肺炎の改訂点は?/日本呼吸器学会|医師 …. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/58447 ↩︎

- 肺炎診療ガイドライン2024の要点3つと誤嚥性肺炎の診療ポイントをまとめてみた. Available from: https://ikuji-doctor.com/pneumoniae-guideline2024-yondemita/ ↩︎

- Lung ultrasound for the diagnosis of pulmonary consolidation in …. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12084685/ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

- Systematic review and meta-analysis for the use of ultrasound versus radiology in diagnosing of pneumonia – PMC. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5328906/ ↩︎

- 年齢(5歳階級)別死因順位 – -人口統計資料集(2025)-. Available from: https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2025.asp?fname=T05-23.htm ↩︎ ↩︎

- Community-Acquired Pneumonia in Adults: Rapid Evidence Review | AAFP. Available from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2022/0600/p625.html

- すりガラス状結節 | 国立がん研究センター 中央病院. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/thoracic_surgery/100/index.html

- 6.Ⅲ期非小細胞肺癌・肺尖部胸壁浸潤癌 – 肺癌診療ガイドライン2022年版. Available from: https://www.haigan.gr.jp/publication/guideline/examination/2022/1/2/220102060100.html ↩︎

- 健康診断で肺のびまん性陰影(浸潤影・すりガラス影・粒状影・斑状影)を指摘された方へ~原因と受診のめやす – 神戸きしだクリニック. Available from: https://kobe-kishida-clinic.com/about-respiratory-medicine/copd-treatment/slug-lung-diffuse-opacity-kenkoshindan/

- 『成人肺炎診療ガイドライン2024』改定ポイントと最新エビデンス 2024年11月13日(水曜日)小松市、能美市、加賀市学術講演会 | 小野江医院. Available from: https://onoeclinic.com/blog/%E3%80%80%E3%80%8E%E6%88%90%E4%BA%BA%E8%82%BA%E7%82%8E%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B32024%E3%80%8F%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88

- 本ガイドラインについて – 肺癌診療ガイドライン2023年版. Available from: https://www.haigan.gr.jp/publication/guideline/examination/2023/jo/23002023ho00.html ↩︎ ↩︎

- 肺癌診療ガイドライン2024年版. Available from: https://www.haigan.gr.jp/publication/guideline/examination/2024/ ↩︎

- 肺癌診療ガイドライン2024年版 – 日本肺癌学会. Available from: https://www.haigan.gr.jp/publication/guideline/examination/2024/1/0/240100000000.html

- 肺癌診療ガイドライン -悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む- 2024年版 第8版 – 金原出版. Available from: https://www.kanehara-shuppan.co.jp/books/detail.html?isbn=9784307204866

- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-Acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(7):e45-e67. Available from: https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201908-1581ST

- 2019 Community-acquired Pneumonia Treatment Guidelines: There Is a Need for a Change toward More Parsimonious Antibiotic Use – PMC. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7233347/

- Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia – IDSA. Available from: https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/community-acquired-pneumonia-in-adults/executive_summary.pdf

- ATS/IDSA Guidelines for Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. Available from: https://www.idsociety.org/practice-guideline/community-acquired-pneumonia-cap-in-adults/

- 気管支拡張症 – 05. 肺疾患 – MSDマニュアル プロフェッショナル版. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/05-%E8%82%BA%E7%96%BE%E6%82%A3/%E6%B0%97%E7%AE%A1%E6%94%AF%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E7%97%87%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E7%84%A1%E6%B0%97%E8%82%BA/%E6%B0%97%E7%AE%A1%E6%94%AF%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E7%97%87

- Tracheobronchopathia Osteochondroplastica : 自験 2 例と本邦報告 86 例の文献的考察. Available from: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390001204744153216

- 急性呼吸促迫症候群(ARDS)の治療戦略 – CiNii Research. Available from: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390854717804799232

- 特発性気管支動脈破裂の2例 – CiNii Research. Available from: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282679727976448

- Community-Acquired Pneumonia – StatPearls – NCBI Bookshelf. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430749/

- The incremental value of computed tomography of COVID-19 pneumonia in predicting ICU admission – ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/publication/353639631_The_incremental_value_of_computed_tomography_of_COVID-19_pneumonia_in_predicting_ICU_admission

- Emerging respiratory infections: The infectious disease pathology of SARS, MERS, pandemic influenza, and Legionella – PMC – PubMed Central. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7125557/ ↩︎

- Histopathology and Ultrastructural Findings of Fatal COVID-19 Infections – medRxiv. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20058545v1.full.pdf

- 令和5(2023)年 人口動態統計(概数)を公表 厚生労働省 | 家族と健康. Available from: https://www.jfpa.or.jp/kazokutokenko/topics/002346.html

- 令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況 – 厚生労働省. Available from: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei23/index.html

- 人口動態調査 9-7 感染症による死亡数,死因(感染症分類)別-対前年比較- | ファイル | 統計データを探す – e-Stat 政府統計の総合窓口. Available from: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=dataset&data=1&metadata=1&sort=open_date%20desc&query=%E8%82%BA%E7%82%8E&stat_infid=000040242788

- すべて | 統計データを探す – e-Stat 政府統計の総合窓口. Available from: https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&query=%E8%80%81%E8%A1%B0&layout=dataset

- 【新規追加】成人肺炎診療ガイドライン2024(学会ページ)- 日本呼吸器学会. Available from: https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20240319125656.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

- 【新規追加】肺炎診療GL改訂(2024)要点 – CareNet.com. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/58447 ↩︎