この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用された最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的指針との直接的な関連性を示したリストです。

- 国立がん研究センター がん情報サービス: 本記事における脳腫瘍の定義、症状、日本の統計データに関する記述は、同センターが提供する公開情報に基づいています132。

- 世界保健機関 (WHO): 腫瘍の分類、特に2021年版の中枢神経系腫瘍分類に関する解説は、WHOの最新の科学的基準に基づいています1214。

- 日本脳腫瘍学会 & 日本脳神経外科学会: 日本国内の臨床ガイドラインの現状に関する分析は、これらの学会が監修・発行する「脳腫瘍診療ガイドライン」に基づいています16。

- ジョンズ・ホプキンス・メディスン: 良性脳腫瘍が「無害」ではないという重要な概念に関する説明は、同機関の患者向け健康情報から引用されています2。

- 複数の学術論文および臨床データベース: 各腫瘍タイプ(髄膜腫、聴神経腫瘍など)の具体的な治療法、手術技術、予後に関する詳細な情報は、PubMedやJ-STAGEで公開されている査読済み論文や、日本の臨床サポートデータベースの情報を参照しています4518。

要点まとめ

- 良性脳腫瘍は「がん」ではなく転移しませんが、増大すると脳を圧迫し、頭痛、麻痺、視力障害など深刻な症状を引き起こす可能性があるため「無害」ではありません2。

- 日本で最も多い良性脳腫瘍は髄膜腫(ずいまくしゅ)で、次いで下垂体腺腫(かすいたいせんしゅ)、神経鞘腫(しんけいしょうしゅ、聴神経腫瘍が代表的)です79。

- 治療法は「経過観察」「手術」「放射線治療」の三つが基本です。腫瘍の種類、大きさ、場所、症状、患者の年齢や健康状態に応じて最適な方法が選択されます45。

- 日本の最先端医療では、ナビゲーションシステム、術中モニタリング、覚醒下手術、術中MRIなどの技術を駆使し、安全で効果的な手術が行われています13。

- 診断と治療計画は非常に個別化されるため、脳神経外科の専門医と十分に話し合い、必要であればセカンドオピニオンを求めることが極めて重要です4。

良性脳腫瘍と治療選択に迷ったときの指針

「良性脳腫瘍」と告げられたとき、多くの方は「がんではない」と聞いて少し安心しつつも、本当に放っておいて大丈夫なのか、後遺症や仕事・家族への影響はどうなるのかという不安で頭がいっぱいになると思います。特に、頭痛やめまい、視力や聴力の変化など、今まさに症状がある場合は、「これから生活がどう変わってしまうのか」という恐怖も重なります。まずは、この混乱した気持ちはとても自然な反応であり、ひとつずつ情報を整理していけば、納得して選べる治療の道筋が見えてくる、ということをお伝えしたいと思います。

良性脳腫瘍は「転移しない」「増殖がゆっくり」といった医学的な特徴を持ちながらも、限られた頭蓋内スペースで脳を圧迫することで、深刻な症状を引き起こし得る複雑な病気です。そのため、今の自分の状態を、脳腫瘍全体の中でどの位置づけにあるのか理解することが大切です。がん全般の種類やステージ、検診・診断から治療・予防までの流れを俯瞰できると、主治医の説明も腑に落ちやすくなります。まずは、脳腫瘍を含む腫瘍疾患全体の基本構造を整理するために、がん・腫瘍疾患の総合ガイドと合わせて読み進めると、この記事の位置づけがよりはっきり見えてくるでしょう。

良性脳腫瘍を理解する第一歩は、「良性」と「悪性」の根本的な違いを正しく押さえることです。良性腫瘍は、細胞が比較的正常に近く、増殖も緩やかで、周囲の組織への浸潤や遠隔転移を起こしにくい一方、頭蓋骨という閉鎖空間では、サイズが数センチになるだけでも頭蓋内圧亢進や局所症状を生じます。これに対し悪性腫瘍は、浸潤性が高く再発リスクも大きくなります。自分の腫瘍がどのような性質を持つのか、画像所見や病理診断、WHO分類(2021年版を含む)でどう位置づけられるのかを理解するには、腫瘍そのもののメカニズムや治療法の全体像を押さえておくことが役立ちます。腫瘍という病気の基本構造を整理したい方は、腫瘍の正体と治療法を体系的に解説した記事も併せて読むと、良性脳腫瘍の位置づけがより理解しやすくなります。

次のステップとして多くの方が気にされるのが、「この良性脳腫瘍は将来、悪性化してしまうのか?」という問いです。本記事でも触れられているように、髄膜腫や下垂体腺腫など多くの良性脳腫瘍は、基本的には転移せずゆっくり進行する一方、ごく一部では分子マーカーの違いによって悪性度が高く評価されるケースもあります。そのため、画像や病理結果だけでなく、腫瘍の種類・グレードごとの再発リスクや経過観察の方針を、主治医と冷静に確認することが重要です。良性脳腫瘍を含む良性腫瘍全般がどの程度「がん化」し得るのか、科学的な視点から整理したい場合は、良性腫瘍は悪性に変わるのか?でリスクの全体像を確認しておくと、必要以上に恐れず、しかし軽視もしないバランスの取れた判断がしやすくなります。

そのうえで、具体的な治療方針を決める際には、「今の症状」「腫瘍の大きさや場所」「年齢・持病」「どこまで生活の質を守りたいか」といった要素を総合的に考える必要があります。本記事が示すように、良性脳腫瘍では、すぐに手術や放射線治療を行わず、定期的なMRIで慎重に経過をみる「経過観察」が最善となるケースもあれば、早期の段階で手術に踏み切ることで、将来の神経障害リスクを下げられるケースもあります。また、「自分の子どもや家族も同じような脳腫瘍になりやすいのか」という不安を持つ方も少なくありません。家族歴や遺伝性疾患との関係について理解を深めたい方は、がん全般の遺伝リスクを整理した「がんは遺伝するのか」という疑問を扱った解説も参考になるでしょう。

治療を進めるうえで忘れてはならないのが、「治療後の生活」と「長期的なフォローアップ」です。良性脳腫瘍は5年生存率が高い一方で、手術や放射線による神経学的後遺症、ホルモンバランスの変化、てんかん、認知機能低下などと向き合いながら暮らす方も少なくありません。本記事が強調しているように、理学療法・作業療法・言語聴覚療法などのリハビリテーションを早期から取り入れ、必要に応じて専門のリハビリ施設や患者会の情報も活用することで、「治すこと」から「その後どう生きるか」へと視点を広げることができます。また、再発や新たな症状に早く気づくためにも、画像検査や診察のスケジュールを守り、気になる変化があれば遠慮なく主治医に相談する姿勢が大切です。

良性脳腫瘍と向き合う道のりは決して平坦ではありませんが、最新の診断技術と手術・放射線治療の進歩により、日本では世界的にも高水準の医療が提供されています。大切なのは、「良性」という言葉だけに安心しすぎず、一方で必要以上に恐れすぎてもいけないというバランスを保つことです。本記事や関連情報を活用しながら、自分の価値観や生活の目標に合った治療方針を、信頼できる脳神経外科チームと一緒に選んでいきましょう。一歩ずつ情報を整理していけば、必ず「自分にとって納得のいく答え」に近づいていけます。

良性脳腫瘍の定義:単なる医学用語を超えて

「良性脳腫瘍(りょうせいのうしゅよう)」という言葉は、医学的な文脈と患者様が感じる現実との間に大きな隔たりを生むことがあります。この言葉の真の意味を正確に理解することは、病気と向き合うための第一歩です。

良性と悪性の根本的な違い

医学的に、腫瘍が「良性」か「悪性」かの違いは、その細胞の特性と増殖の仕方にあります。

- 良性腫瘍: 正常な細胞に近い形状の細胞で構成されています。一般的に増殖はゆっくりで、周囲の正常な脳組織との境界がはっきりしており、隣接する組織に染み込むように広がる(浸潤)ことはありません。最も重要な特徴は、体の他の部分に転移しないことです。多くは髄膜、下垂体、脳神経など、脳の実質外から発生します1。

- 悪性腫瘍: 対照的に、異常な細胞が制御不能に速く増殖するのが特徴です。周囲の健康な脳組織に浸潤する傾向があり、境界が不明瞭になります。中枢神経系内(例:髄液を介して)や、稀に中枢神経系外へ転移する能力を持ちます1。

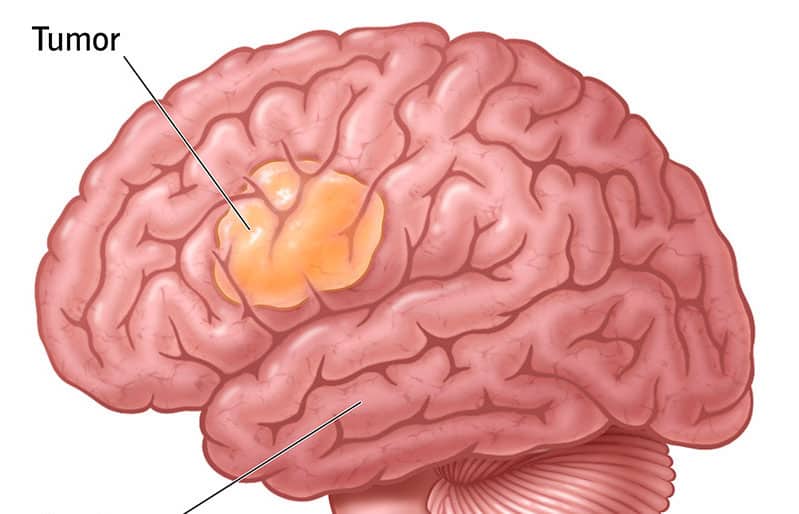

重要な nghịch lý:「良性」は「無害」を意味しない

この点を強調することは、患者様の経験に寄り添う上で極めて重要です。頭蓋骨は硬く、伸縮しない閉鎖された空間です。良性であっても、この限られた空間内で腫瘍が成長すると、周囲の繊細な脳組織を圧迫します2。この圧迫により、主に二つのタイプの症状が引き起こされます。

- 頭蓋内圧亢進症状: 腫瘍が大きくなるにつれて頭蓋骨内部の全体の圧力が上昇し、頭痛(特に朝方)、吐き気、嘔吐、重篤な場合には意識の変化などを引き起こします1。

- 局所症状(巣症状): 腫瘍が圧迫している脳の部位とその機能に直接依存する症状です。例えば、運動を司る皮質を圧迫すれば手足の麻痺が、視神経の近くにあれば視力障害が生じます3。

「良性」という臨床的定義と、患者様が体験する現実との間には、明らかな乖離が存在します。例えば、「良性」の聴神経腫瘍によって永続的な聴力損失や顔面麻痺に苦しむ患者様が、ご自身の状態を「良性」であるとは感じられないでしょう5。医学的に「良性」とは、腫瘍が「がん」ではなく転移の可能性がないことを意味しますが、脳内に存在することで深刻な、人生を変えるような影響を及ぼしうることを理解する必要があります。

日本における統計と重要性

日本において、良性脳腫瘍は原発性脳腫瘍全体の大部分を占めています。その割合は報告によって60%から70%とされます7。国立がん研究センターが発表した2016年から2019年のデータによると、年平均で29,492件の原発性中枢神経系腫瘍が診断され、そのうち22,796件(77.3%)が良性と分類されています9。これは、良性脳腫瘍が毎年数万人の日本人に影響を及ぼす、身近で重要な健康問題であることを示しています。

予後に関しては、良性脳腫瘍全体の5年生存率は90%以上と非常に高いです10。しかし、この数字は病気の負担の全てを反映しているわけではありません。治療後の生活の質は、神経学的な後遺症や治療そのものによる合併症によって大きく左右される可能性があります6。

| 特徴 | 良性腫瘍 | 悪性腫瘍 |

|---|---|---|

| 増殖速度 | 緩徐 | 急速 |

| 正常組織との境界 | 明瞭 | 不明瞭 |

| 浸潤 | なし | あり |

| 転移 | ほとんどない | ありうる |

| 完全摘出後の再発 | 低い | 高い |

| 代表的な腫瘍 | 髄膜腫、聴神経腫瘍、下垂体腺腫1 | 膠芽腫、中枢神経系原発悪性リンパ腫1 |

診断の革命:WHO 2021年版分類の解読

脳腫瘍の分野は、2021年に世界保健機関(WHO)が発表した第5版中枢神経系腫瘍分類(WHO CNS5)によって革命的な変化を遂げました。この変化を理解することは、最高水準の専門性を示す上で不可欠です。

組織学から統合診断へのパラダイムシフト

2021年以前、脳腫瘍の分類は主に組織学、つまり顕微鏡で見たときの腫瘍細胞の形状や構造に基づいていました。WHO CNS5では、これをさらに進め、「統合診断」が新たな基準となりました。これは、以下の3つの情報を組み合わせて診断するアプローチです12。

- 伝統的な組織学的特徴(細胞の形態)

- 分子マーカー(特定の遺伝子変異の有無)

- その他の特徴(例:DNAメチル化プロファイル)

この変化は、腫瘍の振る舞いがその見た目以上に遺伝子情報によって決定される、という深い理解を反映しています。例えば、顕微鏡下で全く同じに見える二つの腫瘍が、遺伝的な違いによって予後や治療への反応が全く異なることがあるのです14。

良性腫瘍における分子マーカーの重要性

一般的に良性とされる腫瘍においても、分子診断の重要性は増しています。例えば髄膜腫では、TERTプロモーター遺伝子の変異やCDKN2A/B遺伝子のホモ接合性欠失といったマーカーが見つかると、たとえ組織学的な見た目が悪性でなくても、悪性度の高いGrade 3(悪性)に分類されることがあります14。これは、患者様の治療計画や経過観察に直接的な影響を与えます。

日本における情報格差と戦略的機会

重要な分析として、世界的な科学基準と日本の一般向け情報との間に「情報格差」が存在することが挙げられます。2023年6月時点で、国立がん研究センターの「がん情報サービス」のような日本の権威ある情報源でさえ、国内の診療ガイドラインが2021年版に完全対応していないため、公開されている資料は2016年版のWHO分類に基づいていると認めています1。これは日本の医療機関の不備ではなく、新しい科学的基準を国内の臨床実践ガイドラインに落とし込むための慎重なプロセスを反映したものです。しかし、この現状はJapaneseHealth.orgにとって戦略的な機会となります。WHO 2021年版分類について、その重要性や2016年版との違いを明確かつ正確に解説することで、本稿は既存の知識格差を埋める、より先進的で信頼性の高い情報源としての地位を確立できるのです。

日本の臨床ガイドライン:現実と「指針の空白」

日本国内の実情に即した情報を提供するためには、臨床診療ガイドラインの体系を理解することが不可欠です。

既存ガイドラインの分析

日本で最も影響力のある公式な診療ガイドラインは、日本脳腫瘍学会が編纂し、日本脳神経外科学会が監修するものです。しかし、最新の「脳腫瘍診療ガイドライン 成人脳腫瘍編 2024年版」を分析すると、主に膠芽腫や転移性脳腫瘍など、頻度が高く臨床的証拠が豊富な悪性腫瘍に焦点が当てられていることがわかります16。

良性腫瘍における「指針の空白」の特定

重要な発見は、髄膜腫、聴神経腫瘍、下垂体腺腫といった最も一般的な良性脳腫瘍に特化した、包括的な単一の国家ガイドラインが存在しないことです。関連する病態(例:下垂体機能障害17)や特定の状況に対する推奨は存在しますが18、悪性腫瘍に対するものと同等の集約的な文書はありません。

この統一ガイドラインの不在は、日本の医療制度の欠陥ではなく、良性脳腫瘍治療の重要な現実を反映しています。それは、治療方針の決定が極めて「個別化」されるということです。標準化された治療計画が多い悪性のがんとは異なり、良性腫瘍に対する治療方針(経過観察、手術、放射線治療など)は、以下の各患者に固有の要因に大きく依存します。

したがって、日本における治療の標準は、トップレベルの医療センターにおける専門家の合意、特定の状況に対する科学的根拠に基づく推奨、そして国際的な基準の参照を組み合わせることで形成されています。本稿では、この複雑さを伝える必要があります。唯一の「正解」を提示しようとするのではなく、「主治医と十分に相談して」4、その特定の腫瘍に対して深い経験を持つ施設で治療を受けることの根本的な重要性を強調することが、読者の期待を適切に管理し、記事の信頼性を高めることに繋がります。

代表的な良性脳腫瘍の専門的分析

このセクションでは、日本で最も一般的に見られる良性脳腫瘍の種類について、科学的根拠に基づき、日本の状況に合わせて詳しく解説します。

| 腫瘍の種類 | 日本での発生頻度 | 発生母地 | 好発部位 | 主な症状 |

|---|---|---|---|---|

| 髄膜腫 (ずいまくしゅ) | 原発性脳腫瘍の約26-35%7 | クモ膜細胞 | 脳表、頭蓋底、大脳鎌 | 頭痛、けいれん、麻痺、視力変化(部位による)4 |

| 聴神経腫瘍 (ちょうしんけいしゅよう) | 原発性脳腫瘍の約8-10%7 | シュワン細胞 | 小脳橋角部(前庭神経上) | 片側の聴力低下、耳鳴り、めまい、平衡感覚障害5 |

| 下垂体腺腫 (かすいたいせんしゅ) | 原発性脳腫瘍の約18%7 | 下垂体前葉細胞 | トルコ鞍 | 視野障害(両耳側半盲)、内分泌異常 |

髄膜腫 (Meningioma):最も一般的な種類

髄膜腫は、最も頻繁に診断される原発性の良性脳腫瘍です。

- 疫学と危険因子: 脳と脊髄を覆う膜の一つであるくも膜の細胞から発生します2。技術的には脳そのものの組織の腫瘍ではありません。日本の報告では原発性脳腫瘍の22.9%から35.7%を占めます9。高齢者や女性に多く、女性ホルモンが関与している可能性が示唆されています11。他の危険因子として、頭部への電離放射線被曝や、神経線維腫症2型のような稀な遺伝性疾患が知られています11。

- WHO 2021による分類と悪性度: 大部分(85%以上)は良性で増殖が遅いWHO Grade 1に分類されます23。しかし、一部はより悪性度の高い特徴を持ち、Grade 2(非定型)やGrade 3(退形成性・悪性)に分類されます。WHO CNS5分類では、TERTプロモーター変異などの特定の分子マーカーが検出されれば、組織像に関わらずGrade 3と診断されることが強調されています14。

- 症状、診断、治療: 小さなものは無症状で、頭部外傷などの別の理由で撮影されたMRIやCTで偶然発見されることも少なくありません2。症状は腫瘍の場所と大きさに依存し、頭痛、てんかん発作、手足の脱力、視力障害などがあります4。診断は主に造影剤を用いたMRIで行われます18。治療の選択肢は個別化され、以下のものが含まれます。

神経鞘腫 (Schwannoma):聴神経腫瘍を中心に

神経鞘腫は、神経を覆うミエリン鞘を形成するシュワン細胞から発生する良性腫瘍です。

- 疫学と発生源: 脳内で最も一般的な神経鞘腫は聴神経腫瘍で、より正確には前庭神経鞘腫(ぜんていしんけいしょうしゅ)と呼ばれます。原発性脳腫瘍の約8-10%を占めます7。平衡感覚を司る第VIII脳神経(前庭蝸牛神経)の前庭神経から発生し、小脳橋角部という解剖学的に重要な場所で増大します5。

- 特徴的な症状: 発生部位のため、初期症状は聴覚と平衡感覚に関連します。古典的な症状は以下の通りです。

腫瘍が大きくなると、顔面神経(第VII神経)を圧迫して顔面神経麻痺を、三叉神経(第V神経)を圧迫して顔面のしびれや痛みを引き起こすことがあります1。

- 診断と治療: 診断は造影MRIで確定します。治療法の選択は非常に複雑で、腫瘍の大きさ、残存聴力、年齢、全身状態を慎重に考慮して決定されます21。

下垂体腺腫 (Pituitary Adenoma)

下垂体腺腫は、体の多くの内分泌機能を調節する頭蓋底の小さな腺である下垂体の前葉細胞から発生する腫瘍です。

- 疫学と分類: 日本では原発性脳腫瘍の約18%を占めます7。大きく二つのグループに分類されます。

- 機能性腺腫: ホルモンを過剰に産生し、特定の臨床症候群を引き起こします。プロラクチンを産生するプロラクチノーマが最も一般的です。

- 非機能性腺腫: ホルモンを産生しません。症状は主に腫瘍による圧迫( khối lượng hiệu ứng)によって引き起こされます。

- 症状: 症状は圧迫効果または内分泌異常によります。

- 治療法: 治療は脳神経外科医と内分泌専門医の連携を要します。

その他の良性腫瘍の概要

包括的な視点を提供するため、比較的稀ですが重要な他の良性腫瘍についても簡単に触れます。

- 頭蓋咽頭腫 (Craniopharyngioma): 良性ですが複雑な挙動を示す腫瘍で、下垂体の近くに発生します。小児に多いですが成人にも見られます。視覚障害や重度の内分泌異常を引き起こしやすく、手術が第一選択ですが、完全摘出は困難で再発率も高いです1。

- 血管芽腫 (Hemangioblastoma): 血管から成る良性腫瘍で、主に小脳に発生します。手術による完全摘出で治癒が可能です。複数の血管芽腫が存在する場合、フォン・ヒッペル・リンドウ病という稀な遺伝性疾患の可能性があります24。

- その他の稀な腫瘍: 軟骨腫、巨細胞腫、骨腫、また、くも膜嚢胞やコロイド嚢胞のような嚢胞性病変の存在に言及することも、記事の深みと包括性を増すでしょう24。

患者様の道のり:症状から正確な診断まで

病気の旅路をたどる形で構成することは、読者の共感を得る上で効果的です。ここでは、最初の異常に気づいてから、医学的な診断が下されるまでの過程を追います。

警告サインの認識

良性脳腫瘍の症状は多岐にわたり、しばしば潜行性に発症するため、見過ごされたり他の病気と間違えられたりしやすいです。

- 頭蓋内圧亢進症状: 腫瘍による頭蓋内の全体的な圧力上昇が原因です。

- 局所症状(巣症状): 腫瘍の部位によって症状は全く異なります3。

症状が現れる速度も重要です。良性腫瘍は通常、数ヶ月から数年かけてゆっくりと症状が進行するのに対し、悪性腫瘍は数週間から数ヶ月で急速に進行する傾向があります26。

日本における診断プロセス

疑わしい症状がある場合、原因を特定するために体系的な診断プロセスが開始されます。

- 初診と画像診断: まず、脳神経外科または脳神経内科の専門医による詳細な診察が行われます1。神経学的診察の後、ほぼ常に画像診断が行われます。

- 生検の役割と臨床的判断: MRIなどの画像診断で典型的な良性腫瘍(例:髄膜腫)が強く疑われる場合でも、最終的な確定診断には腫瘍組織の一部を採取し、病理医が顕微鏡で調べる「病理診断」が必要です23。しかし、臨床的には重要な判断が伴います。例えば、典型的な画像所見を持つ無症状の小さな髄膜腫の場合、生検や手術といった侵襲的な手技のリスクが、すぐに組織診断を得る利益を上回る可能性があるため、医師は生検を行わずに経過観察や治療(例:放射線外科)を提案することがあります23。一方で、画像所見が非典型的であったり、他の病気(転移性腫瘍や感染症など)との鑑別が必要な場合には、組織の採取が必須となります33。この臨床判断の複雑さを理解することは、患者様がご自身の診断計画を納得する上で助けとなります。

包括的な治療戦略と管理

診断が確定した後、適切な治療法を選択することが次のステップです。良性脳腫瘍の三大治療戦略は、経過観察、手術、放射線治療です。選択は、多くの要因を考慮した高度に個別化された決定となります。

経過観察(Keika Kansatsu):戦略的な選択肢

「待機と観察」とも呼ばれるこのアプローチは、多くの良性脳腫瘍に対する積極的かつ広く受け入れられている管理戦略です。多くの良性腫瘍は増殖が非常に遅いか、何年も全く増大しないことがあるためです4。このような場合、手術や放射線治療といった侵襲的治療の潜在的リスクが利益を上回る可能性があります。経過観察は以下の基準を満たす患者に推奨されることが多いです。

経過観察は「何もしない」ことではありません。定期的に(通常は6ヶ月から1年に1回)MRIを撮影し、腫瘍の大きさを監視する計画的なプロセスです5。腫瘍の増大や新たな症状の出現が見られた場合、より積極的な治療が検討されます1。

手術(Shujutsu):治療の根幹

手術は、症状がある、または増大しているほとんどの良性脳腫瘍に対して、依然として最も効果的な治療法です。

- 目的と適応: 主な目的は、可能な限り安全に腫瘍を摘出すること(maximal safe resection)です33。境界が明瞭な多くの良性腫瘍では、完全な摘出(全摘出)によって永久的な治癒が期待できます5。同様に重要な目的は、脳機能を温存することです。手術は、制御不能な症状を引き起こす腫瘍、大きな腫瘍、または増大が確認された腫瘍に対して適応となります418。

- 日本の先進的な手術技術: 日本のトップレベルの施設では、手術の有効性と安全性を最大化するために、以下のような先進技術が駆使されています。

- ナビゲーションシステム: 脳のGPSのように機能し、手術器具の正確な位置をリアルタイムで表示して、重要な構造物を避けるのに役立ちます3。

- 術中神経生理モニタリング: 手術中に神経経路の機能を監視し、重要な構造物に近づきすぎた場合に術者に警告します1。

- 覚醒下手術: 言語や運動機能に関わる重要な領域の近くにある腫瘍に対して行われます。患者を手術中に覚醒させ、会話や手足の動きを確認しながら腫瘍を摘出することで、機能障害のリスクを最小限に抑えます1。

- 術中MRI: 手術室内に設置されたMRIで、腫瘍摘出後にその場で摘出度を確認できます。残存腫瘍があれば、即座に追加の摘出が可能となり、一回の手術での完全摘出率を高めます1。

放射線治療と放射線外科(Hōshasen Chiryō):正確な標的治療

放射線治療は、高エネルギーの放射線を用いて腫瘍細胞を破壊するか、その増殖を停止させます。良性脳腫瘍には、定位放射線外科と呼ばれる特殊な形式が優先されることが多いです。

- 技術の種類:

- 定位放射線外科(SRS): メスを使わない「手術」です。多数の放射線ビームを多方向から正確に腫瘍に集中させます。各ビーム単体のエネルギーは低いですが、焦点で合成される線量は非常に高くなり、腫瘍細胞の増殖を止めます。日本ではガンマナイフ、サイバーナイフ、ノバリスなどが普及しています5。通常、1回から数回(最大5回)の治療で完了します。

- 分割照射放射線治療: 全照射量を小さな線量に分割し、数週間にわたって毎日照射します。より大きな腫瘍や、視神経など放射線に敏感な構造物に近接している腫瘍に用いられます。

- 良性腫瘍に対する適応と目的: 主な目的は、腫瘍を完全に消滅させることではなく、その増殖を制御することです(tumor growth control)1。適応となるのは、手術で取り残した部分の治療、再発腫瘍の治療、手術が困難または危険な場所にある小さな腫瘍、または高齢や健康上の理由で手術ができない患者様です4520。

| 臨床シナリオ | 第一選択 | 第二選択 | 考慮事項 |

|---|---|---|---|

| 70歳、無症状、3cm未満の髄膜腫 | 経過観察20 | 放射線外科(増大傾向があれば) | 現段階では治療のリスクが利益を上回る可能性。 |

| 3cm超、けいれんを引き起こす髄膜腫 | 手術4 | 放射線治療(全摘出不能の場合) | 症状を制御するために圧迫の解除が必要。 |

| 1.5cm、聴力良好な聴神経腫瘍 | 手術(聴力温存目標)または放射線外科21 | 経過観察 | 患者の優先順位(聴力温存 vs. 手術回避)に大きく依存。 |

| 脳幹を圧迫する大きな聴神経腫瘍 | 手術21 | なし | 生命を脅かす状況であり、脳幹の圧迫解除が必須。 |

| 月経不順を起こす下垂体腺腫(プロラクチノーマ) | 薬物療法1 | 手術(薬物療法に不応の場合) | このタイプの腫瘍には薬物療法が非常に効果的。 |

| 視野障害を引き起こす非機能性下垂体腺腫 | 経蝶形骨洞手術30 | 放射線治療(残存・再発時) | 視神経の圧迫を解除する必要がある。 |

治療後の生活と患者様の視点

良性脳腫瘍の治療成功は、旅の終わりではありません。治療後の経過観察、リハビリテーション、そして長期的な変化との共生は、患者様の経験の重要な一部です。この視点を取り入れることは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の「経験(Experience)」基準を満たす上で不可欠です。

経過観察、リハビリテーション、長期的合併症

- 経過観察(フォローアップ): 治療後も定期的な経過観察は不可欠です。完全に摘出された後でも、わずかながら再発のリスクは残ります。そのため、定期的に(例えば3-6ヶ月後、その後は年1回など)MRI検査を受け、再発がないか、または放射線治療後の腫瘍が安定しているかを確認します1。

- リハビリテーション: 腫瘍そのものや治療によって神経機能障害が生じることがあります。リハビリテーションは、患者が回復を最大化し、生活の質を向上させる上で重要な役割を果たします。理学療法、作業療法、言語聴覚療法などが含まれ、ある患者の体験談によれば、再びしっかりと立てるようになるまでには数ヶ月にわたる過酷なリハビリが必要だったとされています6。

- 長期的合併症: 治療が成功しても、一部の患者は長期的な合併症と共に生きる必要があることを正直に認識することが重要です。これらには、集中困難や記憶障害などの認知機能の低下11、てんかん、永続的な手足の麻痺や感覚障害、視力・聴力障害5、そして生涯にわたるホルモン補充療法が必要となる内分泌機能の低下1などがあります。

経験からの声(闘病記 – Toubyouki)

読者と真に繋がり、信頼を築くためには、実際の患者体験を統合することが欠かせません。「闘病記」と呼ばれる日本の患者個人のブログは、この病気の人間的な側面に関する貴重な情報源です。

これらのブログを分析すると、いくつかの共通した深いテーマが浮かび上がります37。

- 最初の衝撃: 健康だった人が突然脳腫瘍と診断されたときの、茫然自失とした信じられない気持ち37。

- 意思決定の複雑さ: それぞれにリスクと利益がある複雑な治療選択肢に直面したときの不安と困難。

- 家族への負担: 病気が患者本人だけでなく、介護や精神的支えの役割を担うことになった愛する人々にも与える影響38。

- 回復への困難な道のり: 身体的・精神的な回復の過程、後遺症との向き合い、そして新たな人生を生きることを学ぶ物語。

- 希望と情報の重要性: 多くのブロガーが、同じような状況にある他の人々を助け、情報と励ましを提供したいという希望を込めて、自らの物語を共有しています41。

優れた記事は、これらの物語を匿名で引用して重要な点を例証すべきです。例えば、「ある患者はブログで、腫瘍は『良性』とされたものの、手術後に嗅覚と味覚を永久に失ったことで『生きる喜びが全く変わってしまった』と共有しています」(文献6の体験談に基づく)。また、「ある父親は、息子のための最善の治療法を探し求めた旅路を語り、トップレベルの施設で適切な専門家に出会うことが生死を分ける可能性があると強調しています」(文献41の物語に基づく)。

これらの物語は、単なる逸話ではありません。それは、情報へのアクセスや専門的ケアにおける格差といった、制度上の潜在的な問題を示唆する重要なデータです。この記事は、医学情報を提供するだけでなく、行動を導くリソースであるべきです。「最善のケアを探すために」というセクションを設け、NPO法人脳腫瘍ネットワーク42のような患者支援団体へのリンク、がん診療連携拠点病院32の探し方、そしてセカンドオピニオンを求めることの重要性を解説すべきです。これにより、この記事は受動的な情報文書から、患者に力を与える実践的なツールへと昇華し、その価値と信頼性を飛躍的に高めることができます。

よくある質問

良性脳腫瘍と診断されましたが、無症状です。すぐに治療は必要ですか?

手術が唯一の選択肢ですか?放射線治療とはどのようなものですか?

良性脳腫瘍の治療後、生活は元に戻りますか?後遺症はありますか?

最新のWHO分類(2021年版)は、私の治療にどのような影響がありますか?

信頼できる情報を得るにはどうすればよいですか?セカンドオピニオンは求めるべきですか?

結論

良性脳腫瘍は、その名に反して、患者様とご家族の人生に深刻な影響を及ぼしうる複雑な疾患です。しかし、近年の診断技術と治療法の進歩は目覚ましく、日本国内では世界最高水準の医療が提供されています。最も重要なことは、正確な情報に基づいてご自身の状態を理解し、経験豊富な専門医と密接に連携することです。治療法の選択は、経過観察から最先端技術を駆使した手術、精密な放射線治療まで多岐にわたりますが、唯一の「正解」はありません。それぞれの選択肢の利益と危険性を十分に比較検討し、ご自身の価値観や生活の目標に最も合った道を、主治医と共に決定していくことが不可欠です。本稿が、その困難な意思決定の過程において、信頼できる羅針盤として皆様のお役に立てることを願っています。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 国立がん研究センター がん情報サービス. 脳腫瘍〈成人〉 全ページ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/brain_adult/print.html

- Johns Hopkins Medicine. The Most Common Brain Tumor: 5 Things You Should Know. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-most-common-brain-tumor-5-things-you-should-know

- 看護roo!. 脳腫瘍 | 看護師の用語辞典. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.kango-roo.com/word/9590

- 株式会社プレシジョン. 髄膜腫:てんかんや頭痛の原因になるの?治療は?悪性の場合もあるの?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.premedi.co.jp/%E3%81%8A%E5%8C%BB%E8%80%85%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/h00139/

- All About. 聴神経腫瘍の症状・診断・治療 [脳・神経の病気]. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://allabout.co.jp/gm/gc/457945/

- Mayo Clinic Connect. Looking for Others with Brain Tumors. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://connect.mayoclinic.org/discussion/cancer/

- 香川大学医学部 脳神経外科. 脳腫瘍 | 診療内容. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~neuron/medicalinfo/braintumor/

- 東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科. 代表的疾患と治療法:脳腫瘍. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://tdc-neurosurgery.com/desease

- Narita Y, et al. EPID-10. THE INCIDENCE OF PRIMARY BRAIN TUMORS IN JAPAN IN 2016-2019. Neuro-Oncology. 2024;26(Supplement_8):viii139. Available from: https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/26/Supplement_8/viii139/7890034

- ユビー. 脳腫瘍の良性が治療で小さくなった場合、余命(生存率)はどのくらいですか?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/673vin9sxzqa

- Mayo Clinic. Meningioma – Symptoms and causes. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meningioma/symptoms-causes/syc-20355643

- Ho CY, et al. A Radiologist’s Guide to the 2021 WHO Central Nervous System Tumor Classification: Part 2—Newly Described and Revised Tumor Types. Radiology. 2023;306(1):e221885. Available from: https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.221885

- Radiopaedia.org. WHO classification of CNS tumors. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://radiopaedia.org/articles/who-classification-of-cns-tumours-1

- Louis DN, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro-Oncology. 2021;23(8):1231-1251. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8328013/

- Kors-Lassfolk, et al. The 2021 World Health Organization Central Nervous System Tumor Classification: The Spectrum of Diffuse Gliomas. International Journal of Molecular Sciences. 2024;25(23):1349. Available from: https://www.mdpi.com/2227-9059/12/6/1349

- 金原出版. 脳腫瘍診療ガイドライン 成人脳腫瘍編 2024年版 第3版. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.kanehara-shuppan.co.jp/books/detail.html?isbn=9784307204682

- Mindsガイドラインライブラリ. 間脳下垂体機能障害と先天性腎性尿崩症および関連疾患の診療ガイドライン2023年版. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00818/

- 今日の臨床サポート. 髄膜腫 | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1884

- 今日の臨床サポート. 聴神経鞘腫 | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1885

- 学校法人日本医科大学. 頭蓋髄膜腫. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.nms.ac.jp/hosp/section/neurosurgery/info/intracranial-meningiomas.html

- 神戸大学医学部附属病院 脳神経外科. 聴神経腫瘍|診療内容|臨床. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.med.kobe-u.ac.jp/neuro/clinical/acoustic-neuroma.html

- UMIN PLAZAサービス. 聴神経腫瘍の手術適応. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: http://plaza.umin.ac.jp/KOHNO/ShujutsuTekiou.htm

- All About. 髄膜腫の症状・診断・治療 [脳・神経の病気]. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://allabout.co.jp/gm/gc/460557/

- Johns Hopkins Medicine. Brain Tumor Types. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/brain-tumor/brain-tumor-types

- 国立病院機構 岡山医療センター. 脳神経外科と悪性脳腫瘍. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://okayama.hosp.go.jp/section/cancer-brain-neurosurgery.html

- Mayo Clinic. Brain tumor – Symptoms and causes. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brain-tumor/symptoms-causes/syc-20350084

- J-Stage. 髄膜腫の手術適応と治療戦略. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcns/28/8/28_462/_article/-char/ja/

- 横浜労災病院. 治療困難な脳腫瘍に対する最先端の放射線治療. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://yokohamah.johas.go.jp/medical/news/area/20220321.html

- UMIN SQUAREサービス. 関連リンク|日本聴神経腫瘍研究会. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://square.umin.ac.jp/jsan/q&a.html

- がん情報サイト. [患者さん向け]下垂体腫瘍の治療(PDQ®). [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://cancerinfo.tri-kobe.org/summary/detail_view?pdqID=CDR0000579645&lang=ja

- 今日の臨床サポート. 下垂体腫瘍(腺腫) | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=135

- 国立がん研究センター がん情報サービス. 脳腫瘍〈成人〉. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/brain_adult/index.html

- National Cancer Institute. Central Nervous System Tumors Treatment (PDQ®). [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.cancer.gov/types/brain/hp/adult-brain-treatment-pdq

- Mayo Clinic. Brain tumor – Diagnosis and treatment. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brain-tumor/diagnosis-treatment/drc-20350088

- Cleveland Clinic. Prostate Cancer: Symptoms, Causes & Treatment. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8634-prostate-cancer

- メディカルノート. 脳腫瘍の最新トピックス~日本脳腫瘍学会理事 成田 善孝先生に聞く進化するがん遺伝子検査とがん治療の展望~. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://medicalnote.jp/diseases/%E8%84%B3%E8%85%AB%E7%98%8D/contents/200730-001-MF

- Amebaブログ. 大好きな息子が突然 脳腫瘍になった17歳闘病記録. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://ameblo.jp/hidemrjss/

- Ameba公式ジャンル. #脳腫瘍 ブログ記事 ランキング. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://blogger.ameba.jp/hashtags/%E8%84%B3%E8%85%AB%E7%98%8D

- note. 脳腫瘍のサバイバーである私が、今できるはじめの一歩|Déjà Vu. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://note.com/dreaming_dejavu/n/nb1304c61ec47

- Amebaブログ. クニオの闘病記. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://ameblo.jp/kuniomura09/

- OceanBridge. 僕がブログに脳腫瘍、白血病・悪性リンパ腫の闘病記を書いている理由. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.oceanbridge.jp/taka/archives/2014/08/post_712.html

- 日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG). 脳腫瘍グループ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://jcog.jp/general/ppic/btsg/

- 国立がん研究センター. 再発・難治性悪性脳腫瘍に対する日本発の新規放射性治療薬64Cu-ATSMの安全性・有効性を確認. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2024/0625/index.html

- 国立がん研究センター. 再発・難治性悪性脳腫瘍に対する 日本発の新規放射性治療薬 64Cu-ATSM の安全性・有効. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2024/0625/20240625.pdf

- 名古屋大学. 悪性脳腫瘍を対象とした 新規核酸医薬の医師主導治験を開始 ~予後が厳しい再発膠芽腫に対する新たな治療法. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/news/press-release/2024/02/13140000.html

- 日本脳腫瘍学会. 役員・委員会名簿. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: http://www.jsn-o.com/about/04.html

- 厚生労働省. 脳腫瘍という病気とがん対策への要望 脳腫瘍は頭蓋内に発生する腫瘍の総称ですが. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/12/dl/s1213-7a17-1.pdf

- National Cancer Center. Department of Neurosurgery and Neuro-Oncology. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.ncc.go.jp/en/publication_report/2023/ncch/ncch01.html

- ResearchGate. Akitake MUKASA | Professor | MD. PhD. | Kumamoto University. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Akitake-Mukasa/2

- PubMed. Hemichorea induced by a sphenoid ridge meningioma. [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34084628/

- がん情報サービス. 脳腫瘍〈成人〉 患者数(がん統計). [インターネット]. [引用日: 2025年7月18日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/brain_adult/patients.html