要点まとめ

- 脂質異常症は、LDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、トリグリセライド(中性脂肪)の血中濃度が基準値を外れた状態であり、動脈硬化の主要な危険因子です2。

- 日本の成人人口の約4分の1が脂質異常症を「疑われて」おり4、特に男性は40代から、女性は50代以降にリスクが急増します5。

- 2022年版の日本動脈硬化学会ガイドラインでは、日本人の実情に合わせた「久山町研究」ベースのリスク評価スコアが導入され6、個々のリスクに応じた個別化された脂質管理目標が設定されています7。

- 治療の基本は、魚や大豆製品が豊富な伝統的な日本食を基本とした食事療法と運動ですが8、リスクが高い場合はスタチンや新薬(PCSK9阻害薬など)による薬物療法が必要です9。

- 国際的には、米国は「共同意思決定」10、欧州は「低ければ低いほど良い」11というアプローチを重視しており、日本のガイドラインとの比較から多角的な視点を得ることが重要です。

脂質異常症の管理ポイント

「LDLが高いと言われたけれど、どこまで下げればいいのか分からない」「HDLや中性脂肪、non-HDLなど専門用語が多すぎて頭が混乱する」と感じていませんか。さらに、日本動脈硬化学会のガイドラインや海外の基準の違いまで出てくると、「自分は結局どのくらい危険なのか」「何から手をつければ良いのか」が見えにくくなり、不安だけが膨らんでしまいがちです。このコーナーでは、そんなモヤモヤを少しずつ解きほぐし、「自分の血中脂質をどう管理していけばいいのか」を具体的な行動レベルまで落とし込めるように整理していきます。

まず押さえておきたいのは、脂質異常症そのものがゴールではなく、「心筋梗塞や脳卒中などの心血管イベントをいかに減らすか」が本当の目的だということです。本記事で解説されているように、日本では久山町研究を基盤にした独自のリスク評価や、JAS 2022ガイドラインに基づくきめ細かな管理目標が整備されています。同時に、心血管疾患全体の位置づけや他の危険因子との関係を理解しておくと、自分の脂質管理の優先順位が見えやすくなります。全体像をつかむうえでは、心臓や血管の病気を横断的に整理した心血管疾患の総合ガイドも合わせて参照すると、血中脂質が「体全体のどこに影響しているのか」がより立体的に理解できるでしょう。

血中脂質の異常がなぜ問題なのかを理解するには、単にLDLやHDLの値だけでなく、その先にある動脈硬化と心血管イベントのリスクをイメージすることが大切です。本記事で説明されているように、LDLコレステロールが血管内皮に入り込み酸化されると、マクロファージが泡沫細胞となってプラークを形成し、やがて心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす「時限爆弾」となり得ます。日本では、成人のおよそ4分の1が脂質異常症が疑われる状態にあり、加齢や閉経、糖尿病・高血圧などの併発によりリスクはさらに高まります。こうした「見えないリスク」を具体的な病気のイメージに結びつけたいときは、心筋梗塞や認知症、肝臓病などへの影響まで掘り下げた脂質異常症の全貌を読み合わせると、なぜ「今から対策する意義があるのか」が実感しやすくなります。

次のステップとして重要なのは、「自分の検査値」と「10年以内の心血管リスク」をセットで把握することです。本記事で紹介されているJAS 2022ガイドラインでは、LDL、HDL、中性脂肪、non-HDLといった各指標の診断基準に加え、久山町スコアによって低・中・高リスクに層別化し、リスク別にLDL-Cやnon-HDL-Cの目標値が定められています。特に中性脂肪が高い人やメタボ・糖尿病を抱える人では、LDLだけでなくnon-HDLコレステロールをチェックすることで、より実態に近いリスク評価が可能になります。健康診断結果の見方やnon-HDLの意味を深く理解したい場合は、検査票では見落としがちな指標に焦点を当てたNon-HDLコレステロールの解説も合わせて読むと、検査値とリスク評価のつながりがよりクリアになるはずです。

リスクと目標値が見えてきたら、多くの人に共通する「第一の治療」が生活習慣の見直しです。本記事が強調しているように、魚や大豆製品、野菜・果物、緑茶などを中心とした日本型の食事パターンに近づけることは、LDLや中性脂肪を無理なく改善し、長期的な動脈硬化リスクを下げるうえで非常に有効です。具体的には、飽和脂肪酸の多い肉の脂身やバターを控え、塩分や精製炭水化物を減らしながら、EPAを多く含む青魚や食物繊維の豊富な食品を日々の食卓に取り入れていきます。こうした食事の組み立て方や実践メニューをより詳しく知りたい場合は、動脈硬化予防に特化して整理された脂質異常症の食事療法 完全ガイドを参考にしながら、無理のない一歩を積み重ねていきましょう。

一方で、生活習慣の改善だけではJASの目標値に届かない人や、既に心筋梗塞・脳梗塞などを経験している人では、スタチンをはじめとした薬物療法が重要な役割を担います。本記事が紹介しているように、近年はエゼチミブやPCSK9阻害薬、年2回投与のsiRNA製剤など選択肢も広がり、「どの薬をどのタイミングで、どのくらい続けるか」という判断がますます個別化されています。ただし、自己判断で薬を中断したり、「数値が少し良くなったからもう大丈夫」と服用をやめてしまうと、せっかく下げたリスクが元に戻ってしまう可能性があります。薬をどの程度の期間続けるべきか、将来のイベント予防にどれだけ意味があるのかをより深く理解したいときは、日本のガイドラインと臨床試験結果を踏まえて解説したコレステロール薬の継続期間に関する専門解説も、一つの判断材料になるはずです。

血中脂質の管理は、一度数値を下げて終わりではなく、「自分のリスクを把握し、納得したうえで生活習慣と治療を続けていく」長期戦です。本記事で解説されているJAS 2022ガイドラインや久山町スコア、そして生活習慣や薬物療法に関する具体的な情報を組み合わせれば、漠然とした不安は「自分なりの行動計画」に置き換えられます。完璧を目指す必要はありませんが、小さな一歩を積み重ねるほど、将来の心筋梗塞や脳卒中のリスクは確実に減っていきます。今日の検査結果と向き合うことが、未来の自分への最良の投資だと捉えながら、一緒に無理のない脂質管理を続けていきましょう。

第1部:血中脂質の解剖学と日本における疾患の疫学

脂質管理を理解するための第一歩は、その構成要素と、日本においてこの問題がどれほど深刻であるかを正確に把握することです。

1.1 脂質の解剖学:「善玉」「悪玉」を超える理解

血中脂質は、細胞構造の構築、ホルモンの生産、消化プロセスの支援など、生命維持に不可欠な役割を担う血液中の脂肪成分です12。しかし、これらのバランスが崩れる「脂質異常症(dyslipidemia)」は、アテローム性動脈硬化症による心血管疾患の主要な危険因子となります1。コレステロール管理を深く理解するためには、各成分の役割を正確に知ることが極めて重要です。

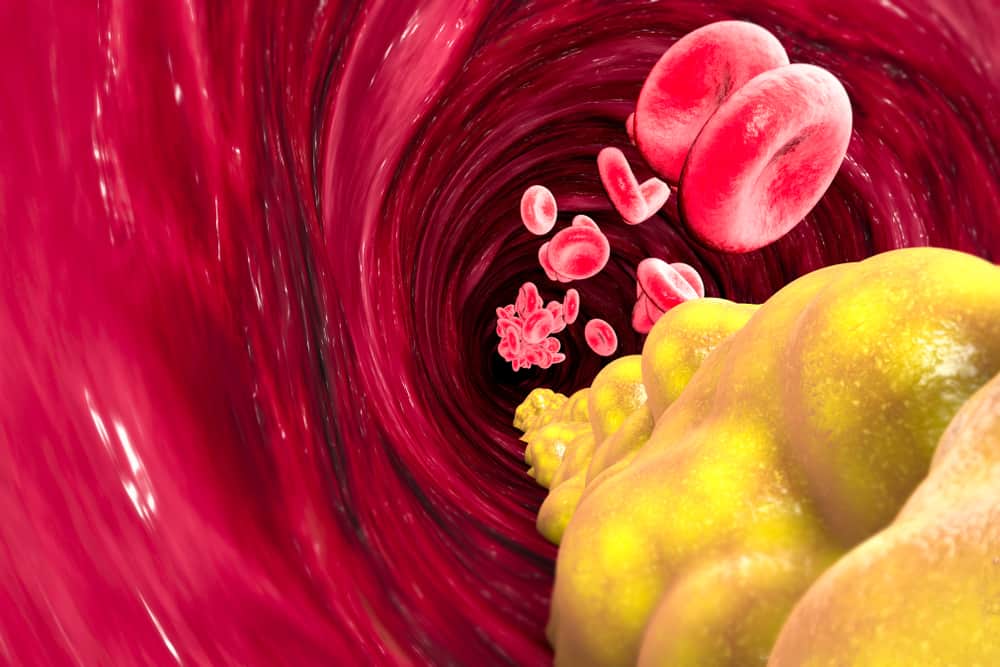

- LDL-コレステロール (LDL-C): しばしば「悪玉」コレステロールと呼ばれ、肝臓から体内の各細胞へコレステロールを運ぶ役割を担います。血中のLDL-C濃度が高まると、血管の壁に蓄積し、動脈硬化のプロセスを開始させ、血管を狭く硬くします12。このプロセスは、LDL粒子が血管内皮に侵入し、酸化されて慢性的な炎症反応を引き起こすことから始まります。この反応はマクロファージを引き寄せ、マクロファージは酸化されたLDL粒子を「捕食」して「泡沫細胞」へと変化し、アテローム性プラーク(粥腫)の核を形成します。時間とともにこのプラークは増大し、血管を狭めるか、あるいは破裂して血栓を形成し、心筋梗塞や脳卒中といった突発的な閉塞を引き起こす可能性があります3。

- HDL-コレステロール (HDL-C): 「善玉」コレステロールとして知られ、血管壁を含む末梢組織から余分なコレステロールを回収し、肝臓に戻して処理・排泄させる逆転送機能を果たします。そのため、高いHDL-C濃度は心血管系を保護する効果があります12。

- トリグリセライド (TG; 中性脂肪): 体内で最も一般的な脂肪の形態であり、主要なエネルギー貯蔵源として機能します。高いTG濃度は、高カロリー食、過度のアルコール摂取、運動不足といった生活習慣と密接に関連しています。TG高値は心血管疾患の独立した危険因子でもあり、極端に高い場合には重篤な病態である急性膵炎を引き起こすことがあります3。

- 総コレステロール (TC): 血中のすべてのコレステロールの総濃度です13。以前は広く用いられていましたが、現在ではより特異的な指標がリスクを正確に評価するために優先されます12。

現代医学では、リスク評価は単なる「善玉」「悪玉」の枠組みを超えています。特に複雑な臨床状況において、より深い洞察を提供する先進的な指標が存在します。

- Non-HDL-コレステロール (Non-HDL-C): TCからHDL-Cを引いた単純な計算式(TC – HDL-C)で算出され、LDL-C、VLDL-C(超低比重リポタンパク質)、トリグリセライドに富むレムナントリポタンパク質など、動脈硬化を引き起こす可能性のあるすべてのリポタンパク質の総濃度を表します7。Non-HDL-Cは、特にトリグリセライド濃度が高い患者や糖尿病患者において、LDL-Cよりも強力な心血管リスクの予測因子と見なされています。その大きな利点の一つは、検査時に患者が絶食する必要がないことであり、臨床現場での利便性を高めています14。

- アポリポプロテインB (ApoB): これは、動脈硬化を引き起こすリポタンパク質粒子の「数」を直接反映する、より先進的な指標です。各「悪玉」リポタンパク質粒子(LDL、VLDLなど)には、ApoB分子が一つだけ含まれています。したがって、ApoB濃度を測定することで、血中にどれだけの有害な粒子が循環しているかがわかります15。糖尿病やメタボリックシンドロームの患者では、LDL粒子が小型で高密度(small dense LDL)になることがあり、コレステロール含有量は少ないものの粒子数が非常に多くなることがあります。このような場合、LDL-C濃度はリスクを正確に反映しない可能性がありますが、ApoB濃度は高値を示し、はるかに正確な指標となります16。コレステロールの「濃度」(LDL-C)だけでなく、病原性のある「粒子数」(ApoB)に焦点を当てるという転換は、個別化医療における重要な進歩です。

1.2 日本における脂質異常症の疫学

脂質異常症は、日本の人口の大部分に影響を及ぼす、ありふれた健康問題です。国の調査データは、この状況の憂慮すべき規模を示しています。厚生労働省によると、2020年時点で日本において脂質異常症で治療を受けている患者数は約401万人に上ります17。しかし、これは氷山の一角に過ぎません。より詳細な調査では、日本の成人人口の22.5%、すなわち約4分の1が脂質異常症を「疑われる」状態にあることが示されています4。性別・年齢別に深掘りすると、より明確な状況が浮かび上がります。令和元(2019)年の国民健康・栄養調査によると、LDL-C高値(≥140 mg/dL)の男性の割合は40〜59歳で急増し、一方、女性では50歳以降にその割合が急上昇します。これは閉経期のホルモン変化と関連している可能性があります5。境界域(前脂質異常症)の人々を含めると、日本の成人男性の約40%、成人女性の約50%が高コレステロールのリスクに直面していることになります18。

高い有病率と、脂質異常症の「沈黙の」性質(明確な症状がないこと)の組み合わせは、公衆衛生上の大きな課題を生み出しています3。それは、事前の警告なしに壊滅的な心血管イベントを引き起こし、何百万もの家族に経済的、社会的、そして生活の質において甚大な負担を強いる「時限爆弾」のようなものです。

日本における心血管疾患の理解の基盤は、主に久山町研究によって築かれてきました。これは1961年に福岡県の久山町で開始された、象徴的な前向きコホート研究です。この町は、日本の全国平均と同様の人口構造と職業構成を持つコミュニティでした6。追跡率と剖検率がそれぞれ99%以上、75%以上と極めて高いこの研究は、生活習慣、生化学的リスク因子(血中脂質を含む)、そして日本人集団における心血管疾患の発症との関連について、非常に価値があり信頼性の高いデータを提供してきました19。久山町研究の知見は、年齢、性別、血圧、糖尿病、コレステロール、喫煙といったアテローム性心血管疾患(ASCVD)の主要なリスク因子を特定しました20。そして何よりも重要なのは、冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞の両方を含む、日本人特有の10年間のリスク予測モデルを構築できたことであり、これは日本の現行の臨床ガイドラインを形作る重要な成果です21。

第2部:管理の基盤:日本動脈硬化学会(JAS)2022年版ガイドライン

日本動脈硬化学会(JAS)が発行した「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」は、日本の臨床医にとって中核となる参照文献です。このガイドラインは、日本人集団に特化して調整された、脂質異常症の診断、リスク評価、および管理に関する包括的な枠組みを提供します。

2.1 日本における脂質異常症の診断基準

JAS 2022では、各脂質指標の特定の閾値に基づいて脂質異常症を定義しています。強調すべき重要な点は、これらの値は診断基準であり、自動的に薬物治療を開始するための閾値ではないということです14。治療の決定は、患者の全体的なリスク評価に依存します。さらに、甲状腺機能低下症、ネフローゼ症候群、または特定の薬剤の使用など、二次性の脂質異常症の原因を特定することも非常に重要です22。これらの場合、基礎疾患の治療が最優先となります。

表1:脂質異常症の診断基準(JAS 2022年版)

| 脂質指標 | 異常の種類 | 診断閾値 (mg/dL) | 備考 |

|---|---|---|---|

| LDL-C | 高LDL-C血症 | ≥140 | |

| 境界域高LDL-C血症 | 120–139 | ||

| HDL-C | 低HDL-C血症 | <40 | |

| トリグリセライド (TG) | 高TG血症 | 空腹時: ≥150 | 空腹時(fasting)は10時間以上の絶食を指す。 |

| 随時: ≥175 | 随時(non-fasting)は絶食状態が確認できない場合。 | ||

| Non-HDL-C | 高non-HDL-C血症 | ≥170 | |

| 境界域高non-HDL-C血症 | 150–169 |

出典: 7 のデータに基づく

2.2 絶対リスクの層別化:久山町スコアによる日本的アプローチ

JAS 2022ガイドラインの最も重要な更新の一つは、10年間のアテローム性心血管疾患(ASCVD)の絶対リスクを推定するために、久山町研究に基づくリスクスコアを採用したことです。この決定は、予防医学の「日本化」における顕著な進歩を反映しています。以前のガイドラインでは、冠動脈疾患のリスクのみに焦点を当てた吹田スコアが使用されていました7。しかし、日本の疾病パターンは、欧米諸国と比較して脳卒中の割合が比較的高いという特徴があります。久山町スコアは、冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞の両方の複合リスクを計算することでこの欠点を補い、日本の臨床実態により適合した包括的なリスク像を提供します21。この変更は、単に欧米のモデルを調整するのではなく、自国の疫学データを用いて臨床ツールを構築するという、日本の医学界の自信を示しています。

久山町スコアは、定期健康診断で通常収集される6つの基本的な因子に基づいてリスクを計算します21:

- 性別

- 収縮期血圧

- 耐糖能異常(診断済みの糖尿病は除く)

- LDL-C濃度

- HDL-C濃度

- 喫煙状況

これらの因子から算出された合計スコアを用いて、患者を異なる10年間のリスクカテゴリーに分類します:

- 低リスク: < 2%

- 中リスク: 2%以上 10%未満

- 高リスク: ≥ 10% 6

極めて重要な注意点として、久山町スコアに関わらず、その存在自体が自動的に患者を高リスク群に分類する特定の病態があります。これらの病態には、糖尿病、慢性腎臓病(CKD)、末梢動脈疾患(PAD)が含まれます23。

2.3 各リスクレベルに応じた脂質管理目標

患者のリスクレベルを特定した後、JAS 2022ガイドラインは、主にLDL-Cとnon-HDL-Cに焦点を当てた具体的な脂質管理目標を設定します。このアプローチは、リスクに基づく個別化医療の哲学を明確に示しています:治療の厳格さは患者のリスクレベルに比例します。この洗練された階層化は、なぜ患者ごとにコレステロール目標が異なるのかを説明するのに役立ち、それによって理解と治療遵守を向上させます。

- 一次予防: 心血管イベントの既往がない人に適用されます。

- 低リスク: LDL-C目標値は < 160 mg/dL。

- 中リスク: LDL-C目標値は < 140 mg/dL。

- 高リスク: LDL-C目標値は < 120 mg/dL。

- 二次予防: アテローム性心血管疾患(例:心筋梗塞、脳卒中)の既往がある人に適用されます。

- 一般目標: LDL-C目標値は < 100 mg/dL。

- 超高リスク症例: 家族性高コレステロール血症(FH)、糖尿病、または急性冠症候群を合併する二次予防患者に対して、JAS 2022ガイドラインははるかに厳格な目標、LDL-C < 70 mg/dL を設定しています7。これは、最も脆弱な患者においてLDL-Cをさらに積極的に低下させることの利益に関する世界的なコンセンサスを反映した重要な変更点です。

表2:リスク層別化に基づくJAS 2022の脂質管理目標

| リスク分類 | 患者背景 | LDL-C目標値 (mg/dL) | Non-HDL-C目標値 (mg/dL) |

|---|---|---|---|

| 一次予防 | |||

| 低リスク | 10年間のASCVDリスク < 2% | < 160 | < 190 |

| 中リスク | 10年間のASCVDリスク 2%以上 10%未満 | < 140 | < 170 |

| 高リスク | 10年間のASCVDリスク ≥ 10%、または糖尿病、CKD、PADを有する | < 120 | < 150 |

| 二次予防 | |||

| 一般 | ASCVDの既往あり | < 100 | < 130 |

| 超高リスク | ASCVDの既往に加えて、FH、糖尿病、または急性冠症候群を合併 | < 70 | < 100 |

出典: 7 のデータに基づく

第3部:比較分析とグローバルな視点

包括的な視点を提供するためには、日本の推奨事項を国際的な文脈の中に位置づけることが不可欠です。JASのガイドラインを米国(AHA/ACC)や欧州(ESC/EAS)のガイドラインと比較することは、目標値の数値的な違いだけでなく、治療哲学におけるより深い相違点を明らかにします。同時に、日本で現在利用可能な健康情報を分析することで、本稿が埋めるべき知識のギャップを特定します。

3.1 競合分析:日本における既存の健康情報源の評価

sageru.jp24, omron.co.jp25, e-medicaljapan.co.jp26といった日本の一般的な健康情報サイトを調査すると、共通の傾向が見られます。これらのサイトは、情報をシンプルでアクセスしやすい形で提示し、「善玉」「悪玉」コレステロールといった基本的な概念に焦点を当て、食事や生活習慣に関する一般的なアドバイスを提供しています12。一部のサイトは医師の監修を受けており、基本的なコンテンツの信頼性を高めています26。

しかし、これらの情報源には重大な知識のギャップが存在します:

- 科学的深みの欠如: コンテンツはしばしば入門レベルにとどまり、複雑な病態生理のメカニズムには踏み込んでいません。

- 先進的指標の無視: ほとんどがnon-HDL-Cの重要性について議論しておらず、世界的に認知度が高まっているアポリポプロテインB(ApoB)やリポタンパク(a) [Lp(a)]といった先進的な指標はほぼ完全に無視されています。

- 臨床ツールの解説不足: どのサイトも久山町スコアについて、なぜそれが使われるのか、日本人にとってどのような意味を持つのかを徹底的に解説していません。

- 国際的文脈の欠如: 主要なガイドライン間の比較がなく、読者は世界中のコレステロール管理アプローチの共通点や相違点を理解することができません。

したがって、本稿は、上記のギャップをすべて埋め、包括的でエビデンスに基づいた理解を求める読者のために、最も権威があり、かつ深い情報源となることを目指します。

3.2 米国ガイドライン(AHA/ACC 2018):共同意思決定とリスク増強因子

米国心臓協会(AHA)と米国心臓病学会(ACC)の2018年版ガイドラインは、特徴的な哲学を持っています。固定された目標値を達成することだけに焦点を当てるのではなく、このガイドラインは患者のリスクグループに基づいたスタチン治療の強度(例:高強度、中強度)を重視します27。

もう一つの核心的な概念は「共同意思決定(shared decision-making)」です10。ガイドラインは、スタチン療法を開始する前に、医師と患者が個人のASCVDリスク、治療の潜在的利益、起こりうる副作用、薬物相互作用、費用、そして患者の好みについてオープンに話し合うことを奨励しています28。

リスクが不確かな患者、特に中リスク群(10年ASCVDリスクが7.5%から19.9%)に対して、米国ガイドラインは「リスク増強因子(Risk-Enhancing Factors)」というユニークな概念を導入しています。これらの因子の存在は、スタチン治療を開始する決定を後押しします。これらの因子には以下が含まれます15:

- 早発性アテローム性心血管疾患の家族歴

- 持続的な高LDL-C血症(≥160 mg/dL)

- 慢性腎臓病

- メタボリックシンドローム

- 子癇前症や早期閉経といった女性特有の状態

- 慢性炎症性疾患(例:関節リウマチ、乾癬、HIV)

- 持続的な高トリグリセライド血症(≥175 mg/dL)

- 高リポタンパク(a) [Lp(a)]血症

3.3 欧州ガイドライン(ESC/EAS 2019):「低ければ低いほど良い」アプローチとリポタンパク(a)の役割

欧州心臓病学会(ESC)と欧州アテローム性動脈硬化学会(EAS)の2019年版ガイドラインは、LDL-C低下において最も積極的であり、「低ければ低いほど良い(lower is better)」という原則を徹底的に適用しています11。欧州のLDL-C目標は非常に厳格で、ベースラインからのパーセント減少と絶対値の達成という両方の条件を要求します29:

- 超高リスク(Very-high risk): ベースラインから≥50%のLDL-C低下 かつ LDL-C < 55 mg/dL の達成を要求16。

- 高リスク(High risk): ベースラインから≥50%のLDL-C低下 かつ LDL-C < 70 mg/dL の達成を要求29。

これらの目標はスタチン単剤では達成が困難なことが多いため、欧州ガイドラインは、エゼチミブの追加、そして必要であればPCSK9阻害薬の使用という併用療法の重要性を特に強調しています11。

ESC/EAS 2019の画期的で影響力のある推奨の一つは、リポタンパク(a) [Lp(a)] のスクリーニングです。このガイドラインは、すべての成人に対して生涯に少なくとも一度、Lp(a)濃度を測定することを推奨しています30。Lp(a)は遺伝性の高い心血管リスク因子であり、生活習慣やスタチン薬の影響をほとんど受けません。Lp(a)濃度が非常に高い(>180 mg/dL)人々を特定することは極めて重要です。なぜなら、彼らはヘテロ接合体性家族性高コレステロール血症の患者と同等の生涯心血管リスクを有するからです31。これは、日本の情報源を含む多くの医療システムがまだ十分に更新できていない「忘れられたリスク因子」です。

3.4 ガイドラインの統合:包括的な比較表

各ガイドライン間の違いは、医療哲学、医療制度の構造、および人口特性の違いを反映しています。以下の表は、明確な比較を提供するために主要なポイントを要約したものです。

表3:脂質異常症治療ガイドラインの比較(JAS vs. AHA/ACC vs. ESC/EAS)

| 比較項目 | 日本ガイドライン (JAS 2022) | 米国ガイドライン (AHA/ACC 2018) | 欧州ガイドライン (ESC/EAS 2019) |

|---|---|---|---|

| 基本哲学 | 日本人集団に合わせた固定目標値を持つ、絶対リスクに基づく管理。 | リスクグループに応じたスタチン強度に基づく管理、医師と患者の共同討議を重視。 | 非常に厳格なLDL-C目標を持つ「低ければ低いほど良い」アプローチ。 |

| リスク評価ツール | 久山町スコア(脳卒中を含む)。 | ASCVD Pooled Cohort Equations。 | SCORE(心血管死リスクのみを推定)。 |

| LDL-C目標値(超高リスク/二次予防) | < 100 mg/dL(一般); < 70 mg/dL(超高リスク)。 | 固定目標なし。最大スタチン使用後もLDL-C≥70 mg/dLなら追加薬を検討。 | ≥50%低下 かつ < 55 mg/dL。 |

| Non-HDL-Cの役割 | 重要な二次目標であり、各リスクレベルに具体的な閾値あり。 | 補助的な因子として使用され、主要な目標ではない。 | 特にTGが高い場合に二次目標として推奨。 |

| Lp(a)に関する推奨 | 主要な焦点ではなく、広範なスクリーニング推奨なし。 | 「リスク増強因子」の一つとして考慮。 | すべての人に生涯一度の測定を推奨。 |

第4部:コレステロール管理のための包括的行動計画

効果的なコレステロール管理は、エビデンスに基づいた生活習慣の変更と、必要に応じた先進的な薬物療法の組み合わせという、多面的なアプローチを必要とします。この計画は、個々の全体的なリスク、併存疾患、および各患者の状況を考慮して、個別化されるべきです。

4.1 エビデンスに基づく生活習慣の介入:伝統的日本食(The Japan Diet)

生活習慣は、すべての脂質異常症予防・治療戦略の基盤です。一般的なアドバイスを提示するのではなく、伝統的な「日本食」のモデルに焦点を当てることは、文化的に適合し、科学的に証明された具体的な枠組みを提供します。歴史的に、日本人の食事は調査対象国の中で最も低い冠動脈疾患罹患率と関連していました32。しかし、近年、この食事は著しく「西洋化」し、脂肪摂取量が増加し、動脈硬化のリスク因子の増加に寄与しています33。したがって、伝統的な食事の原則に回帰することは、文化的な選択であるだけでなく、公衆衛生上の戦略でもあります。大規模なメタアナリシスでは、日本食スタイルの食事を厳格に守ることが、心血管疾患や脳卒中による死亡リスクを大幅に減少させることが示されています8。

表4:日本食の構成要素と心血管リスクへの影響

| 食品成分 | 利益/害に関するエビデンス | 実践的推奨 | 出典 |

|---|---|---|---|

| 魚 | オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)が豊富。心血管死および脳卒中のリスクを低減。 | サバ、イワシ、マグロなどの青魚を週に少なくとも2〜3回摂取する。 | 32 |

| 大豆製品 | 豆腐、納豆、味噌。一部の集団で心疾患および脳卒中による死亡リスクを低減。 | 植物性タンパク質源として、日常の食事に大豆製品を取り入れる。 | 8 |

| 野菜・果物 | 食物繊維、ビタミン、抗酸化物質が豊富。心血管死のリスクを低減。 | 毎日、色とりどりの多様な野菜や果物を摂取する。 | 8 |

| 緑茶 | カテキンが豊富。心血管疾患および脳卒中による死亡リスクを大幅に低減。 | 無糖の緑茶を定期的に飲む。 | 8 |

| 飽和脂肪酸 | 動物性脂肪、バター、クリームに含まれる。LDL-C濃度を上昇させる。 | 脂身の多い肉、鶏皮、全乳製品を制限し、赤身肉や低脂肪乳製品を選ぶ。 | 33 |

| 塩分(ナトリウム) | 高血圧を悪化させる。心血管疾患および脳卒中による死亡リスクを大幅に増加させる。 | 調理時の塩分を減らし、加工食品、漬物、醤油を制限する。 | 33 |

| 精製炭水化物 | 白米、白パン、菓子類。トリグリセライドを上昇させ、心血管リスクを高める可能性あり。 | 玄米や全粒粉パンなどの全粒穀物を優先する。 | 33 |

食事に加えて、定期的な身体活動(速歩や水泳など)、完全な禁煙、効果的なストレス管理といった他の生活習慣の介入も重要な役割を果たします26。

4.2 薬物療法:スタチンから新興治療法まで

生活習慣の変更だけでは脂質目標を達成できない場合、薬物療法が必要となります。この分野は目覚ましい進歩を遂げ、多くの効果的な治療選択肢が提供されています。

表5:脂質異常症の薬物治療選択肢

| 薬剤クラス | 主要な作用機序 | 脂質への主な効果 | 注意すべき主な副作用 |

|---|---|---|---|

| スタチン | 肝臓のHMG-CoA還元酵素を阻害し、コレステロール合成を減少させる。 | LDL-Cを強力に低下(20-55%)、TGを軽度に低下、HDL-Cを軽度に上昇。 | 筋肉痛、筋力低下、肝酵素上昇。まれに横紋筋融解症。 |

| エゼチミブ | 小腸での食事性および胆汁性コレステロールの吸収を阻害する。 | LDL-Cを低下(15-20%)。スタチンとの併用で相加効果あり。 | 消化器症状、関節痛。スタチンとの併用でまれに筋肉痛。 |

| PCSK9阻害薬 | PCSK9タンパク質を阻害するモノクローナル抗体で、肝細胞表面のLDL受容体数を増加させる。 | スタチン使用中でもLDL-Cを非常に強力に低下(50-60%)。 | 注射部位反応、インフルエンザ様症状。 |

| フィブラート | PPARα受容体を活性化し、TGの分解を促進し、HDLの産生を増加させる。 | TGを強力に低下(20-50%)、HDL-Cを上昇(10-20%)。 | 消化器症状、胆石。スタチンとの併用で筋肉痛のリスク増加。 |

| オメガ3脂肪酸 (EPA) | 肝臓でのTG合成を減少させる。 | TGを低下。JELIS試験では日本での心血管イベント減少が示された。 | 消化器症状。高用量では凝固に影響する可能性あり。 |

| インクリシラン (siRNA) | RNA干渉により、肝細胞内でのPCSK9タンパク質の合成を阻害する。 | LDL-Cを強力かつ持続的に低下(約50%)。 | 注射部位反応、関節痛。 |

治療法の進化は、患者の治療遵守を大幅に改善する、より作用時間の長い薬剤への明確な傾向を示しています。日本で新たに承認されたsiRNA治療薬であるインクリシラン(レクビオ®)はその典型例です9。初回投与後、年に2回の皮下注射という投与スケジュールにより、「毎日薬を飲む」から「年に数回注射する」へと慢性的なコレステロール管理のパラダイムを変えることが期待されています。

4.3 特殊な臨床状況

脂質管理は、特有の生理学的特徴やリスクを持つ特定の集団に合わせて調整する必要があります。

- 家族性高コレステロール血症(FH – 家族性高コレステロール血症): これは一般的でありながら見過ごされがちな遺伝性疾患で、生まれつき非常に高いLDL-C濃度を特徴とします。これらの患者は、一般人口に比べて何倍も高い早発性心血管疾患のリスクを抱えています。脂質検査と家族歴の聴取による早期診断が極めて重要です。FHの治療は、生涯にわたるコレステロールの蓄積負担を軽減するため、若年期から積極的な多剤併用療法を必要とすることが多いです7。

- 糖尿病患者: 糖尿病は「心血管リスク等価」と見なされます。糖尿病患者はしばしば「糖尿病性脂質異常症の三徴」と呼ばれる特徴的な脂質異常症を示します:高トリグリセライド、低HDL-C、そして小型で高密度のアテローム形成性の高いLDL粒子です。この非常に高いリスクのため、彼らは通常、より厳格なLDL-C目標を持ち、積極的な管理が必要です7。

- 高齢者(≥75歳): この年齢層では、特に一次予防における治療決定はより複雑になります。LDL-C低下の潜在的利益と、副作用や薬物相互作用の増加リスクとを慎重に比較検討する必要があります。国際的なガイドラインはすべて、患者の希望や全体的な健康状態に関するオープンな議論に基づいた、個別化されたアプローチを推奨しています29。

- 女性: 女性は生涯を通じて血中脂質に著しい変化を経験します。閉経後、LDL-C濃度はしばしば上昇し、心血管リスクを高めます。一方、妊娠可能年齢では、スタチンや他の一部の脂質低下薬は妊娠中に禁忌であることに特に注意が必要です。子癇前症のような女性特有のリスク因子も、全体的なリスクを評価する際に考慮されるべきです15。

第5部:結論と将来展望

血中脂質とコレステロールの管理は、病態生理に関する新たな理解と先進的な治療法により、絶えず進化しているダイナミックな医学分野です。核となる原則を把握し、未来を見据えることは、読者が自らの心血管の健康を守る上で主体的なパートナーとなるのに役立ちます。

5.1 日本の読者への主要メッセージの要約

- ご自身の個人的なリスクを理解する: あなたの心血管リスクは、単一のLDL-C値だけで決まるわけではありません。それは多くの要因の総和です。久山町スコアのような日本人に適したリスク評価ツールの使用や、他のリスク因子について、主治医と積極的に話し合ってください。

- 生活習慣は代替不可能な基盤である: 最も強力な介入はあなたの手の内にあります。魚、野菜、大豆製品が豊富で、塩分や動物性脂肪を控えた伝統的な「日本食」の原則を実践し、定期的な運動と禁煙を組み合わせることが、最も効果的な予防・治療法です。

- 治療目標は個別化される: 「フリーサイズ」のコレステロール目標というものは存在しません。あなたの目標は、慎重に評価された個人的なリスクレベルに依存します。自分の目標の背後にある理由を理解することは、治療遵守を向上させる助けとなります。

- 治療は協力作業である: あなたは自身のヘルスケアプロセスにおける重要なパートナーです。質問をし、懸念を表明し、主治医と共に治療決定に参加してください。理解と協力が、管理を成功させる鍵です。

5.2 脂質管理の将来の方向性

脂質管理の分野は、さらに精密で個別化された医療の時代へと向かっています。

- 遺伝学と個別化医療: 遺伝子検査の役割はますます増大するでしょう。欧州が推奨するように、見過ごされている高遺伝的リスクを持つ人々を特定するための広範なLp(a)のスクリーニングは、やがて世界標準になるかもしれません。将来的には、より複雑な遺伝子プロファイルが、個人の異なる薬剤への反応を予測するのに役立ち、最初から最適な治療法の選択を可能にするかもしれません。

- 新たな治療標的: 研究は、LDL-C経路以外の新たな標的を積極的に探求しています。ANGPTL3やApoC-IIIといったタンパク質を標的とする治療法は、特にトリグリセライドが非常に高い、あるいは既存の治療法に抵抗性の複雑な脂質異常症の治療において有望視されています。

- 人工知能(AI)とビッグデータ: AIはリスク評価を革命的に変える可能性を秘めています。電子カルテ、医用画像、遺伝子データなどの巨大なデータセットを分析することで、AIアルゴリズムは人間には認識できない微細なリスクパターンを特定し、これまでにないレベルで個別化された予防戦略につながる可能性があります。

日本では、日本動脈硬化学会の理事長であり、筑波大学で脂質代謝の先駆的な研究者である島野 仁教授のような第一線の専門家が、これらの研究努力を牽引しています3435。脂肪の合成と変換プロセスにおける酵素の役割に関する彼の研究は、将来の治療法への新たな道を開いています36。基礎研究の頂点と大規模な臨床試験の組み合わせが、コレステロール管理の未来を形作り続け、最終的には日本国民と世界中の人々の心血管疾患の負担を軽減することを目指します。

よくある質問 (FAQ)

日本における脂質異常症の診断基準は何ですか?

日本動脈硬化学会(JAS)2022年版ガイドラインによると、主な診断基準は以下の通りです:高LDL-C血症(140 mg/dL以上)、低HDL-C血症(40 mg/dL未満)、高トリグリセライド血症(空腹時150 mg/dL以上)。また、全ての動脈硬化惹起性リポタンパク質を反映するnon-HDL-C(170 mg/dL以上)も重要な指標とされています。これらは診断基準であり、治療開始は個々の全体的リスク評価に基づいて決定されます7。

「久山町スコア」とは何ですか?なぜ重要なのですか?

自分のLDLコレステロールの目標値はどのように決まるのですか?

目標値は、個人のリスクレベルによって「個別化」されます。JASガイドラインでは、まず久山町スコアや糖尿病・慢性腎臓病などの有無によって「低・中・高」のリスクに分類します。一次予防の場合、低リスクならLDL-C目標は160 mg/dL未満、中リスクは140未満、高リスクは120未満です。心筋梗塞などの既往がある二次予防では、原則100未満、さらにリスクが高い場合は70未満という、より厳しい目標が設定されます。

食事でコレステロールを下げるには、具体的にどうすればよいですか?

日本の脂質管理ガイドラインは、欧米とどう違うのですか?

結論

脂質異常症の管理は、単に数値を下げること以上の意味を持ちます。それは、一人ひとりが自らの身体を深く理解し、科学的根拠に基づいた知識を武器に、生涯にわたる心血管の健康を守るための旅です。日本独自の詳細なリスク評価から、世界標準の治療法、そして生活に根差した食事療法まで、現代医学が提供するツールは多岐にわたります。最も重要なのは、専門家と手を取り合い、情報を共有し、自分に最適な道筋を見つけることです。未来の医療がAIや遺伝子情報によってさらに個別化されていく中で、その主体は常に、健康でありたいと願うあなた自身です。このガイドが、その確かな一歩を踏み出すための信頼できる羅針盤となることを、JHO編集部一同、心より願っています。

免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康上の問題や症状がある場合は、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 日本動脈硬化学会編. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版. 日本動脈硬化学会; 2022.

- 日本生活習慣病予防協会. 脂質異常症(高脂血症) [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/disease/dyslipidemia/

- ひまわり医院(内科・皮膚科). コレステロールや中性脂肪を下げる薬について【いつから?一生飲む?】 [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://soujinkai.or.jp/himawariNaiHifu/hyperlipidemia/

- 総務省統計局. 国民健康・栄養調査56 「脂質異常症が疑われる者」の状況. e-Stat [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003224459

- 厚生労働省. 令和元年国民健康・栄養調査報告 [インターネット]. 2020年. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.mhlw.go.jp/content/001066903.pdf

- HOKUTO. 【久山町スコア】2022年版で新採用!動脈硬化性疾患予防ガイドライン [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://hokuto.app/post/J0cyFUG47xREzRa6SAtr

- 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版、主な改訂点5つ/日本動脈硬化学会. CareNet.com [インターネット]. 2022年7月12日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.carenet.com/news/general/carenet/54680

- Nagai M, et al. Japanese-Style Diet and Cardiovascular Disease Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. ResearchGate [インターネット]. 2022年5月 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.researchgate.net/publication/360522059_Japanese-Style_Diet_and_Cardiovascular_Disease_Mortality_A_Systematic_Review_and_Meta-Analysis_of_Prospective_Cohort_Studies

- ノバルティス ファーマ株式会社. 国内初のLDLコレステロール低下siRNA製剤「レクビオ®皮下注300mgシリンジ」の製造販売承認を取得 [インターネット]. 2023年9月25日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.novartis.com/jp-ja/news/media-releases/prkk20230925

- American Heart Association. Highlights of the 2018 Guideline on Management of Blood Cholesterol [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://professional.heart.org/-/media/PHD-Files-2/Science-News/h/Highlights-of-the-2018-Guideline-on-the-Management-of-Blood-Cholesterol.pdf

- Ray KK, et al. Optimal implementation of the 2019 ESC/EAS dyslipidaemia guidelines in patients with and without atherosclerotic cardiovascular disease across Europe: a simulation based on the DA VINCI study. Eur Heart J. 2022;43(35):3329-3339.

- 公益財団法人 北海道結核予防会 札幌複十字総合健診センター. 血液検査-血中脂質 [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: http://www.jata-h.com/inspection/item20.html

- 健康年齢. コレステロール | 検査値の解説 [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://kenko-nenrei.jp/cholesterol.html

- 新潟市医師会. 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」改訂にあたって~新しい脂質管理目標と治療の概要 [インターネット]. 2023年5月29日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.niigatashi-ishikai.or.jp/newsletter/academic/202305296566.html

- American Heart Association. Clinician pocket guide. Treatment of high blood cholesterol. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.heart.org/en/-/media/Files/Health-Topics/Cholesterol/AHA20PrimaryPocketGuideFinal.pdf?sc_lang=en

- Revista Española de Cardiología. Comments on the 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidemias [インターネット]. 2020年5月20日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.revespcardiol.org/en-comments-on-2019-esc-eas-guidelines-articulo-S1885585720301055

- 生活習慣病オンライン. 脂質異常症で治療を受けている総患者数は、401万人 令和2年(2020) 「患者調査の概況」より [インターネット]. 2024年1月25日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2024/010781.php

- メディカルネットブック. 脂質異常症の数字 総コレステロール、LDL、HDL、中性脂肪など [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://m-netbook.mealtime.jp/hyperlipemia/8.html

- 持田製薬株式会社. Hisayama Study [インターネット]. 2014年2月 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://med.mochida.co.jp/etc/epadel/pdf/epa2_201402.pdf

- 厚生労働科学研究費補助金. 地域住民における心血管病および認知症とその危険因子の疫学研究:久山町研究 [インターネット]. 2021年 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202109018A__buntan3.pdf

- 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防のための 包括的リスク管理 [インターネット]. 2022年 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/03_220808.pdf

- 梅田シティクリニック. 健康診断でLDLコレステロール値が高いと言われた・・・原因と対策は? [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://umeda-cityclinic.com/column/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%81%A7ldl%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%80%A4%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%84%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F/

- アークレイ クリニックサポート. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン5年ぶり改訂、糖尿病など近年の日本の問題をカバー [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://arkrayclinicsupport.com/blog-of114/

- 生活習慣病オンライン. 脂質異常症とは? [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.sageru.jp/ldl/knowledge/

- オムロン ヘルスケア. 脂質異常症って、どんな病気? [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/dyslipidemia/01.html

- e-Medical Japan. 医師監修|悪玉コレステロールを下げる食べ物を紹介!数値が気に… [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://e-medicaljapan.co.jp/blog/food-to-lower-cholesterol

- American College of Cardiology. 2018 Guideline on the Management of Blood Cholesterol [インターネット]. 2018年 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.acc.org/~/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word-etc/Guidelines/2018/Guidelines-Made-Simple-Tool-2018-Cholesterol.pdf

- American Heart Association Journals. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: Executive Summary [インターネット]. 2018年11月10日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000624

- American College of Cardiology. 2019 ESC/EAS Guidelines for Management of Dyslipidemias [インターネット]. 2019年9月12日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/ten-points-to-remember/2019/09/12/15/13/2019-ESC-EAS-Guidelines-for-Dyslipidaemias

- European Atherosclerosis Society. Commentary – 2019 ESC/EAS Guidelines for dyslipidaemia management [インターネット]. 2019年 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://eas-society.org/page/commentary-2019-esc-eas-guidelines-for-dyslipidaemia-management/

- European Atherosclerosis Society. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk [インターネット]. 2019年8月31日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://eas-society.org/wp-content/uploads/2022/11/2019_dyslipidaemias_guidelin.pdf

- Iso H. Is “The Japan Diet” Cardioprotective? PMC [インターネット]. 2017年4月11日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5392475/

- Kurotani K, et al. Japanese Dietary Lifestyle and Cardiovascular Disease. ResearchGate [インターネット]. 2011年7月 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.researchgate.net/publication/51231168_Japanese_Dietary_Lifestyle_and_Cardiovascular_Disease

- 日本動脈硬化学会. 役員・委員会名簿 [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.j-athero.org/jp/outline/yakuin/

- 筑波大学 内分泌代謝・糖尿病内科. 教授 島野仁のご挨拶とプロフィール [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.u-tsukuba-endocrinology.jp/messages/

- 筑波大学. TSUKUBA FUTURE #019:マウスがひらく新しい世界と共同研究の輪 [インターネット]. 2014年3月10日 [引用日: 2025年6月18日]. 以下より入手可能: https://www.tsukuba.ac.jp/journal/medicine-health/20140310000019.html