この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に示すリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性のみが含まれています。

* 米国国立医学図書館 (NCBI/PubMed): 神経損傷の発生率や回復過程、ドライソケットの危険因子、CT撮影の重要性など、多くの臨床データや研究結果は、同図書館のデータベースに収載されている査読済み論文に基づいています2452223262830313234。

要点まとめ

- 親知らずの問題は現代人の顎の骨格の変化に起因する一般的な現象です。異常ではありません。

- 「ムズムズ感」や「軽い圧迫感」は生え始めの兆候(前兆)ですが、「激しい痛み」「顔の腫れ」「開口障害」は直ちに歯科医の診察が必要な危険な症状です。

- 正確な診断にはレントゲン撮影が必須であり、複雑なケースでは神経との位置関係を把握するためにCT撮影が極めて重要です。

- 抜歯するか否かの判断は、現在の症状、将来の危険性、そして国際的な議論も踏まえ、歯科医と相談の上で個別に行うべきです。

- 抜歯後の合併症で最も多い「ドライソケット」は、禁煙や適切な口腔ケアで予防可能です。万が一発生しても、歯科医院で適切な処置を受ければ痛みは速やかに軽減します。

- 日本では、医学的に必要と判断された親知らずの抜歯は健康保険が適用され、費用負担は大幅に軽減されます。

親知らずの不安対策ガイド

親知らずが生え始めて奥歯の奥がムズムズしたり、噛むたびに痛みや違和感が続いたりすると、「これからどんどん腫れるのでは」「抜歯は痛いのでは」「費用はいくらかかるのか」と不安になってしまいますよね。仕事や学業が忙しいと、つい受診を先延ばしにしてしまい、「このまま放っておいても大丈夫なのか」と自分で判断しなければならない状況に追い込まれがちです。そんな不安や迷いを抱えたまま日常生活を送るのは、とても負担の大きいことです。このガイドでは、そうした悩みを少しでも軽くし、落ち着いて次の一歩を選べるような視点をお届けします。

親知らずの問題は決して珍しいものではなく、現代人の顎の大きさや生活様式の変化に由来する「よくあるトラブル」です。ただし、どのタイミングで受診すべきか、どんな検査や治療の選択肢があるのかを知っているかどうかで、その後の経過や負担は大きく変わります。まずは、親知らずの基礎知識や口腔全体との関係を整理するために、口腔全般を体系的にまとめた口腔の健康 完全ガイドを一度俯瞰しておくと、今の症状をどんな位置づけで考えればよいかが見えやすくなります。このボックスでは、そのうえで「親知らず」に特化して押さえておきたいポイントをコンパクトに整理していきます。

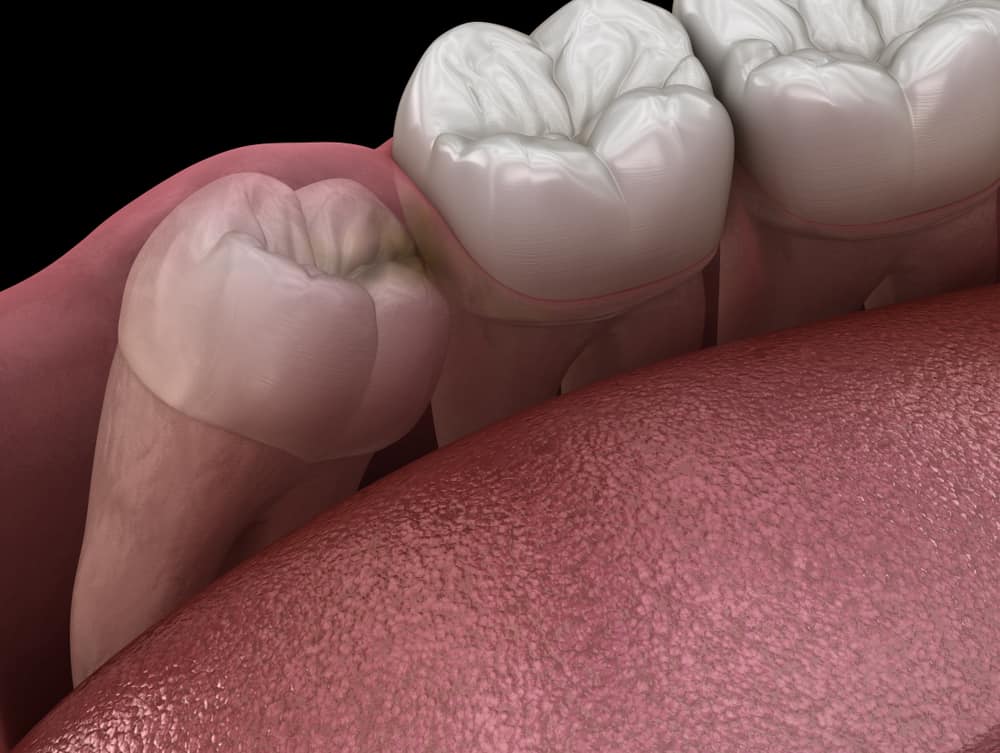

親知らずが問題を起こしやすい根本的な理由は、顎のスペース不足と生え方のパターンにあります。現代人は柔らかい食事が多く、顎の骨があまり発達しないため、最後に生えてくる親知らずのための場所が残っていないことが少なくありません。その結果、まっすぐ生えるケースだけでなく、歯ぐきから一部だけ顔を出す「部分萌出」や、骨の中に完全に埋まったままの「完全埋伏」になりやすくなります。特に部分萌出では、歯と歯ぐきの隙間に汚れがたまり、智歯周囲炎や隣の奥歯のむし歯・歯周病の原因になりがちです。こうしたメカニズムを理解しておくと、「自分の親知らずがどのタイプなのか」を歯科で確認することの意味がよくわかり、口腔全体のバランスを含めて考える重要性も、口腔の健康 完全ガイドとあわせてイメージしやすくなるはずです。

具体的な対応として、まず大切なのは「前兆」と「危険なサイン」を見分けることです。奥歯の奥がムズムズする、軽い圧迫感がある、歯ぐきの内側が少し白っぽく見えるといった感覚は、生え始めの生理的な変化としてよくみられる一方で、痛みが鋭くなって顎や耳に広がる、頬が大きく腫れてきた、口が開けづらいといった症状は、すでに炎症や感染が進行している可能性があります。そのため、「なんとなく気になる」段階で定期検診や相談を兼ねて受診し、レントゲンで位置や向きを確認してもらうことが、重症化を防ぐ最初の一歩になります。気になる症状のチェックポイントを頭に入れたうえで、より体系的な視点から自分のリスクを整理したい場合には、口腔全体の状態を踏まえた診断の流れも参考にしてみてください。

次のステップは、「抜くべきか、経過観察すべきか」を歯科医と一緒に検討することです。親知らずがまっすぐ生えて噛み合わせに参加している場合や、骨の中に完全に埋まっていて病変が見られない場合には、定期的な経過観察が選択肢になります。一方で、繰り返す智歯周囲炎、隣の歯の根の吸収やむし歯、歯並びや噛み合わせへの悪影響、嚢胞の形成などが疑われる場合は、抜歯そのものが「トラブルの根本原因を取り除く治療」となります。パノラマレントゲンや必要に応じたCT撮影で神経や上顎洞との位置関係を把握し、リスクとメリット、生活スケジュールも含めて話し合うことで、自分にとって納得感のある治療方針を選びやすくなります。こうした判断の背景にある考え方も、口腔の健康 全体を見据えた治療ガイドと合わせて理解しておくと安心です。

抜歯が決まったあとに不安になりやすいのが、「痛み・合併症・費用」の3点です。実際には、炎症を先に抑えること、全身状態や服用中の薬を事前に共有すること、術後のセルフケア(強いうがいを避ける、ストローや喫煙を控える、指示どおりに鎮痛薬・抗生物質を用いるなど)を守ることによって、多くの合併症は予防することができます。また、日本の公的医療保険が適用されるケースでは、自己負担は総額の一部にとどまり、単純抜歯から埋伏歯の手術まで難易度に応じておおよその費用の目安も説明を受けられます。「どのくらい痛むのか」「仕事は何日くらい休むべきか」「費用はどの程度かかるのか」といった点を事前に質問し、口腔の健康 完全ガイドで全身との関わりも含めて復習しておくと、手術当日を落ち着いて迎えやすくなります。

なお、親知らずに関しては「まだ若いから大丈夫だろう」「痛みが引いたから様子を見よう」と自己判断で放置してしまうことが、後になって大きなトラブルにつながることがあります。インターネット上の断片的な体験談だけで判断したり、強い痛みを市販薬だけでやり過ごしたりするのは避けましょう。特に、頬の大きな腫れや開口障害、発熱、膿の排出といったサインがある場合には、早急な受診が必要です。定期検診のタイミングでレントゲンを撮ってもらい、「今はどの段階にあるのか」「将来的にどのようなリスクがあるのか」を確認し、必要に応じて口腔全体のケア方針もあわせて見直しておくと安心です。

親知らずはたしかに厄介な存在ですが、その性質とリスク、対処の流れを理解しておけば、必要以上に恐れる必要はありません。今感じている症状や不安をそのままにせず、「前兆」と「危険なサイン」を意識しながら、早めに歯科医に相談することが、将来の大きなトラブルを防ぐ何よりの近道です。このガイドで整理したポイントを頭に入れ、「まず相談してみよう」という一歩を踏み出すことで、親知らずの問題はぐっと管理しやすくなります。口腔の健康を整えることは、全身の健康への投資でもあります。無理のないペースで、できるところから行動していきましょう。

親知らず入門:その正体と問題の根源

親知らず(智歯)と「Oyashirazu」という名称

親知らずは、医学的には「第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)」または「智歯(ちし)」として知られ、人間の顎で最も奥に、そして最後に生えてくる歯です1。日本では「親知らず(おやしらず)」という独特の名称で呼ばれています。この名前は、これらの歯が一般的に成人期、およそ20歳前後で生え始めることに由来するという説が有力です。平均寿命が短かった昔、多くの場合、子供がこの年齢に達する頃には親が亡くなっており、この歯の萌出を親が知らない、ということから名付けられました3。この文化的な背景を持つ名称は、この遅れて生える歯の特殊性を物語っています。

出現時期と個人差

通常、親知らずは18歳から24歳の間に生え始めますが、この時期には個人差が非常に大きいのが特徴です4。人によってはもっと早く、あるいは30代になってから生えることもあります。また、4本すべてが生え揃わない人や、1本も生えてこない人もいます。これらの違いは完全に正常なことであり、遺伝的要因や個々の骨格構造に依存します3。

問題の根本原因:なぜ親知らずはしばしば問題を起こすのか?

親知らずに関連する問題のほとんどは、人類の進化と現代人の生活様式の変化に根差しています。私たちの祖先の食事は、硬く、繊維質の多い食物が中心であり、力強い咀嚼(そしゃく)が必要でした。これにより、顎の骨は大きく頑丈に発達しました。対照的に、現代人は加工された柔らかい食物を摂取する傾向があり、その結果、顎の骨がかつてほど大きく発達しなくなりました6。この直接的な結果として、歯が並ぶための顎のスペースが不足がちになります。最後に生えてくる親知らずが萌出しようとするとき、他の歯のようにまっすぐ生えるための十分な場所が残されていないのです。これが、歯が部分的にしか生えなかったり(埋伏)、傾いたり、完全に顎の骨の中に留まったりする状態を引き起こし、様々な医学的問題の火種となります4。したがって、親知らずの問題は体の偶然の「欠陥」ではなく、進化と生活環境の変化による予測可能な結果であり、定期的な歯科検診の重要性を強調しています。

親知らずの一般的な萌出パターン

親知らずの生え方は、主に3つのパターンに分類でき、それぞれが特有の特徴と危険性を持ちます。

- まっすぐ生えている:これは最も理想的なケースです。十分なスペースがあり、歯がまっすぐに生え、対合する歯と適切に噛み合い、清掃も容易であれば、通常は問題を引き起こさず、他の臼歯と同様に機能します7。

- 歯ぐきから一部だけ見えている(部分萌出):これが最も厄介で一般的な状態です。歯が歯ぐきから部分的にしか出ていない、または斜めに生えているため、歯と歯ぐきの間に食物の残りかすや細菌の温床となる隙間ができてしまいます。この部分は通常の歯ブラシでは清掃が非常に困難であり、親知らず自体だけでなく、隣接する第二大臼歯(7番目の歯)の虫歯や、智歯周囲炎として知られる歯ぐきの炎症を繰り返す高い危険性を伴います7。

- 歯ぐきに完全に埋まっている(完全埋伏):歯が歯ぐきのラインの下、完全に顎の骨の中に位置しています。このタイプは口腔内の細菌による感染の危険性は低いものの、別の潜在的なリスクを秘めています。それは嚢胞(のうほう)の形成です。これらの嚢胞は痛みを伴わずに静かに成長し、周囲の顎の骨を溶かしたり、隣接する歯の根にダメージを与えたりする可能性があります。そのため、レントゲン撮影による定期的な検査が、これらの病変を早期に発見するために極めて重要です7。

親知らずのサイン:いつ注意が必要か?

親知らずの問題の兆候を早期に認識することは非常に重要です。歯が動き始める際の正常な生理的変化である「前兆」と、医学的介入を必要とする病的な状態のサインである「トラブルの症状」を区別することで、不必要な心配を減らし、適切な行動をとることができます。

生え始めの「前兆」

これらは、多くの人が見過ごしがちな、親知らずが歯ぐきの「下で活動している」ことを示す初期の微細な感覚です。これらの兆候に気づいたら、注意を払い、口腔衛生を強化し始めるべき時です。

* 歯茎の内側が白っぽく透けて見える:歯が萌出間近になると、薄くなった歯ぐきを通して白いエナメル質がぼんやりと見えることがあります9。

* 硬いものを食べたり、歯ブラシが当たると軽い痛みがある:下から生えてくる歯に刺激され、奥の歯ぐきが通常より敏感になる状態11。

* 7番目の歯の後ろの歯茎の腫れのような膨らみ:第二大臼歯の後ろに、親知らずが歯ぐきを押し上げていることを示す、小さく硬い膨らみができることがあります9。

放置は危険な「トラブルの症状」

初期の兆候が進行すると、歯科医による即時の評価が必要な医学的問題の明確な症状に変わることがあります。これらの症状を無視すると、より深刻な合併症につながる可能性があります。

-

- 痛み:痛みが鈍いものから鋭く激しいものに変わり、顎、耳、こめかみ、頭部にまで広がることがあります。痛みは断続的に現れることも、持続することもあり、日常生活に支障をきたします12。

- 腫れや炎症:親知らず周囲の歯ぐきが大きく腫れ、赤くなり、触れると非常に痛みます。これは智歯周囲炎(ちししゅういえん)の典型的な症状です。重症の場合、腫れは頬にまで広がり、顔の形が変わったり、喉の方まで及んだりすることがあります3。

- 開口障害:炎症が周囲の咀嚼筋に及ぶと、筋肉の痛みや硬直を引き起こし、口を大きく開けることが非常に困難または不可能になります3。

- 口臭・違和感:歯と歯ぐきの隙間に溜まった細菌が感染を起こし、膿(うみ)を産生することがあります。膿や細菌の分解産物が、口の中に不快な臭いや苦味、塩味を引き起こします13。

* 発熱:発熱は、体が局所的ではなく、より広範囲の炎症や感染に反応しているサインです。これは特に注意が必要な症状です12。

読者の皆様がご自身の状態をより効果的に自己評価できるよう、以下の表に視覚的な比較ツールを提供します。

| サイン・症状 | 説明 | 緊急度と推奨される行動 |

|---|---|---|

| ムズムズ感、鈍い圧迫感 | 不快な感覚、歯ぐきの内側から軽く押されるような感じ。 | 低:正常な萌出のサインである可能性があります。経過を観察し、口腔衛生を徹底してください。 |

| 歯ぐきの軽い膨らみ、接触時の軽い痛み | 一番奥の歯ぐきがわずかに腫れ、食事や歯磨きの際に敏感になる。 | 低~中:引き続き経過を観察します。数日経っても改善しない、または悪化する場合は、歯科医に相談してください。 |

| 鋭く、広がる激しい痛み | 鋭い痛みが顎、耳、頭に広がり、睡眠や日常生活に影響する。 | 高:炎症や膿瘍(のうよう)のサインです。直ちに歯科医を受診する必要があります。 |

| 頬や喉の大きな腫れ | 外から見ても明らかなほど、頬や顎の下が腫れ上がっている。 | 非常に高い:感染が広範囲に及んでいる可能性があります。緊急に歯科医または医療機関を受診してください。 |

| 開口障害 | 口を開けようとすると痛む、または普段のように大きく開けられない。 | 高:炎症が周囲の筋肉に影響しています。すぐに歯科医を受診してください。 |

| 排膿、口臭、発熱 | 歯ぐきから膿が出ている、強い口臭がある、かつ/または熱がある。 | 非常に高い:急性の感染症のサインです。直ちに医療処置が必要です。 |

この表は専門家による診断に代わるものではありませんが、いつ専門的な医療ケアを求めるべきかを判断するための有用なツールです。

専門家による診断:歯科医院で行われること

専門的な診察の重要性

たとえ症状が軽い、あるいは出始めたばかりに見えても、自己判断で診察を遅らせることは深刻な結果を招く可能性があります。小さな炎症が急速に大きな膿瘍に発展し、顎骨周囲炎(がっこつしゅういえん)を引き起こし、顔の腫れや嚥下困難(えんげこんなん)、さらには全身の健康に影響を及ぼすことがあります8。専門的な知識と設備を備えた歯科医だけが、親知らずの状態を正確に評価し、問題の原因を特定し、最適な治療法を提案することができます。早期の診察は、問題を効果的に解決するだけでなく、将来の複雑で費用のかかる合併症を防ぐことにも繋がります。

クリニックでの診断プロセス

親知らずの問題で歯科医院を訪れると、歯科医は通常、状況を包括的に把握するために標準的な診断プロセスを実施します。

-

- 視診・触診:歯科医は親知らずの領域を直接観察し、歯ぐきの腫れや炎症の程度を評価し、膿の有無を確認し、隣接する歯、特に第二大臼歯の状態を調べます。

- レントゲン撮影:これは基本的かつ不可欠な画像診断のステップです。パノラマレントゲン写真は、両顎全体の構造、親知らずの正確な位置、その萌出方向(まっすぐ、傾斜、または水平)、歯根の形状と数を示します14。この情報は、歯科医が症例の難易度を評価するのに役立ちます。

* CT撮影:複雑なケースでは、2次元のレントゲン写真だけでは不十分な場合があります。その場合、歯科医はコーンビームCT(CBCT)の撮影を指示します。CTスキャンは詳細な3D画像を提供し、歯科医が親知らずの歯根と、近くにある重要な解剖学的構造、例えば下顎管(かがくかん)内を走る下歯槽神経(かしそうしんけい)や上顎洞(じょうがくどう)との正確な空間的関係を観察することを可能にします2。この評価は、神経損傷やその他の合併症のリスクを最小限に抑え、最も安全に手術計画を立てるために極めて重要です14。したがって、歯科医がCT撮影を提案した場合、それはあなたの健康を守るために慎重かつ高度なケア基準を適用していることを示しています。

口腔外科専門医の役割

すべての親知らずの抜歯が一般の歯科診療所で実施できるわけではありません。特に困難で合併症のリスクが高いと判断されたケースは、専門医に紹介されることがよくあります。

- 口腔外科専門医:これらは口腔内の外科手術に関する高度な専門トレーニングを受けた歯科医師です。骨の中に深く埋伏した歯、完全に水平に埋まった歯、奇形の歯根、または神経に近接した歯など、複雑なケースを扱うための知識、技術、経験を持っています3。

- 歯科口腔外科を持つ総合病院:これらの病院は、全身麻酔や静脈内鎮静法を含む最新の設備を備えており、複雑な手術や複数の親知らずを一度に安全に抜歯することができます3。

専門医に紹介されることは心配の種ではなく、むしろ、かかりつけの歯科医があなたの最善の利益と安全のために行動している証拠です。適切な専門家を見つけることは、最適な治療結果を保証し、リスクを最小限に抑えるための鍵となります14。

抜歯の判断:抜くべきか、残すべきか?

親知らずを抜くか残すかの決定は、口腔ケアにおける最も重要な判断の一つです。この決定は常に明白なものではなく、現在の状態と将来のリスクに関する歯科医の慎重な評価に基づいて行われる必要があります。

抜歯が推奨されるケース

以下のケースでは、親知らずの抜歯は、現存する問題を解決したり、回復不能な損傷を防ぐために医学的に必要な処置と見なされることがよくあります。

- 虫歯・歯周病:一番奥にあるため、親知らずは清掃が非常に困難です。虫歯になったり歯周病を引き起こしたりした場合、治療(詰め物、根管治療)も難しく、再発率も高いため、抜歯が最も根本的な解決策となることが多いです6。

- 繰り返す炎症(智歯周囲炎):親知らず周囲の歯ぐきの腫れ、痛み、炎症が何度も繰り返される場合、それは抗生物質だけでは解決できない慢性的な問題であることを示しています。抜歯によって、この炎症の根本原因が取り除かれます6。

- 隣の歯への悪影響:これは最も一般的な抜歯理由の一つです。斜めに生えた親知らずが隣の第二大臼歯を押し、歯根を溶かしたり(歯根吸収)、第二大臼歯の奥側に虫歯を作ったり(治療が非常に困難な部位)、深い歯周ポケットを形成したりすることがあります18。この場合の親知らずの抜歯は、重要な第二大臼歯を「救う」ためのものです。

- 歯並びへの悪影響:スペースが不足していると、親知らずからの圧力が前方の歯、特に前歯部を押し、歯並びの乱れや噛み合わせの問題を引き起こす一因となることがあります。この状態は顎関節症などの他の問題につながる可能性もあります12。

- 嚢胞や腫瘍の形成:稀ではありますが、これは抜歯の絶対的な適応です。親知らずの周囲の組織から発生する嚢胞や腫瘍は、静かに成長し、顎の骨を大きく破壊し、他の歯や顎顔面の構造に深刻な影響を与える可能性があります7。

抜歯が不要なケース

すべての親知らずを抜く必要はありません。いくつかの状況では、定期的な監視を条件に、それらを保持することが合理的な選択となります。

- まっすぐに生え、機能している:親知らずが完全にまっすぐ生え、十分なスペースがあり、対合歯と噛み合い、食事の機能に参加している場合。最も重要なのは、患者がそれを簡単かつ効果的に清掃できることです6。

- 完全に骨の中に埋伏し、病変がない:レントゲン写真上で嚢胞、感染、隣接歯への害の兆候が一切なく、完全に顎骨内に埋伏している歯。この場合、歯を取り出すための外科手術は、利益よりも多くのリスクをもたらす可能性があります6。

- 他の目的での利用:将来的にブリッジの支台歯として利用するため、または失われた他の大臼歯の部位に移植する自家歯牙移植(じかしがいしょく)のために、親知らずが温存されることがあります6。

予防的抜歯に関する国際的な議論

症状がなく、明らかな問題を引き起こしていない親知らず(asymptomatic wisdom teeth)に関して、それらを予防的に抜歯すべきか否かについては、世界の歯科医療界で議論が続いています。

- 「積極的予防」の哲学:日本や他の多くの国では、将来的に問題を引き起こすリスクが高い場合(例えば、傾いて生えているがまだ痛みはない)、早期に親知らずを抜歯することを推奨するアプローチが一般的です。この哲学の背景には、若年期(歯根が未完成で治癒能力が高い時期)の抜歯は、問題が高齢になってから発生し、手術が複雑化しリスクが高まるのを待つよりも、容易で合併症が少ないという考え方があります12。

- 「根拠に基づく介入」の哲学:対照的に、コクラン共同計画や英国の国立医療技術評価機構(NICE)のような権威ある医療機関は、大規模なシステマティックレビューを実施しました。彼らは、症状のない親知らずの全例に対して一律に予防的抜歯を支持または反対するための強力な科学的根拠は現在のところ不十分であると結論付けています22。NICEのガイドラインは、英国における親知らずの抜歯手術件数を大幅に減少させました4。

- 複雑な現実:しかし、「症状がない」ことは「病気がない」ことと同義ではありません。長期追跡研究によると、当初症状のない親知らずを保持していた人々のうち、30%から60%というかなりの割合が、結局4年から12年以内に問題が発生して抜歯を必要とすることが示されています4。さらに、別の研究では、症状のない親知らずの最大25%に、実際には潜在的な歯周病の兆候が見られたことが報告されています4。

したがって、症状のない親知らずを抜くかどうかの決定は、あなたと歯科医との間の複雑で個別化された話し合いです。歯科医は、あなた個人のリスク要因(萌出方向、清掃能力、年齢)を評価して推奨を行います。患者として、あなたは「積極的経過観察(active surveillance)」を含む様々な選択肢について知る権利があり、歯科医と共に最適な決定を下すことができます。

親知らず抜歯の道のり:準備から回復まで

親知らずの抜歯は小手術です。このプロセスの成功は、歯科医の技術だけでなく、患者自身の準備と術後のケアの遵守に大きく依存します。このプロセスを積極的な協力関係と捉えることが、穏やかな経験と迅速な回復を保証します。

抜歯前の準備

抜歯がスムーズかつ安全に行われるために、いくつかの重要な準備ステップがあります。

- 事前の炎症治療:これは黄金律です。もしあなたが腫れや痛み、急性の感染兆候がある場合、歯科医はすぐに抜歯を行いません。代わりに、まず炎症をコントロールするために抗生物質や抗炎症薬が処方されます。重度の炎症がある状態での抜歯は、麻酔の効果を低下させるだけでなく、術後に感染が広がるリスクを高めます7。

- 良好な体調の維持:抜歯の予約日には、十分な睡眠をとり、栄養のある食事を摂り、風邪をひいたり過度に疲労したりしていないことを確認してください。健康な免疫システムは、感染と戦い、治癒プロセスを促進するのに役立ちます3。体調が優れない場合は、クリニックに連絡して予約を変更してください。

- 服用中の薬と病歴の申告:お薬手帳を持参し、服用しているすべての薬、特に血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)について歯科医に伝えてください。手術前に一部の薬を一時的に中止する必要があるかもしれません。また、糖尿病、高血圧、心臓病など、全身の病気についても報告してください6。

抜歯当日の流れ

手術当日、プロセスは通常以下の通りです。

- 麻酔:最も一般的な方法は局所麻酔で、歯科医が親知らず周辺の歯ぐきに麻酔薬を注射します。あなたは完全に意識がありますが、手術部位に痛みを感じることはありません。下顎は骨が厚いため、効果的な麻酔を得るために、より多くの麻酔薬や異なる注射技術が必要になることがあります3。複雑な手術や極度に不安を感じる患者には、静脈内鎮静法(リラックスした夢うつつの状態になる)や全身麻酔(完全に眠る)などの方法が適用されることもあります。これらの方法は通常、総合病院や専門クリニックで行われます3。

- 所要時間:抜歯にかかる時間は難易度によって大きく異なります。まっすぐ生えている単純なケースでは数分で終わることもあります。一方、骨を削ったり歯を分割したりする必要がある複雑な埋伏歯の手術は、1時間以上かかることもあります6。

抜歯後のセルフケア完全ガイド

抜歯後のケア期間は、合併症を防ぎ、治癒を促進するために極めて重要です。以下は、厳密に守るべき詳細なガイドラインです。

- 止血:歯科医が傷口に置いた清潔なガーゼを約20~30分間、しっかりと噛んでください。まだわずかに出血している場合は、新しいガーゼに交換して噛み続けます。最初の24時間は、強くうがいをしたり、唾を吐いたり、吸ったりする行為は絶対に避けてください。これらの行為は、傷口を保護する「生物学的な絆創膏」である血餅(けっぺい)を剥がしてしまう可能性があります19。

- 痛みの管理:歯科医の指示通りに鎮痛剤を服用してください。最初の1錠は麻酔が切れる前に服用するのが理想的です。最初の24時間は、抜歯した側の頬の外側からアイスパックや冷たいタオルを当てます(15~20分冷やし、15~20分休む)。これにより痛みと腫れを和らげます11。

- 腫れと内出血の対策:腫れは体の正常な反応です。腫れは通常、術後2日目から3日目にピークに達し、その後徐々に引いていきます。頬にあざ(内出血)が現れることもありますが、数日で消えていきます8。

- 食事:最初の24時間は、ヨーグルト、お粥、冷たいスープ、スムージーなどの柔らかく冷たい食事のみを摂ってください。噛むことができるようになったら、徐々に柔らかい食事に移行します。熱い、辛い、硬い、脆い、または弾力のある食べ物は、傷口を傷つけたり、詰まったりする可能性があるため、完全に避けてください。最も重要なこと:少なくとも1週間はストローを使用しないでください。ストローを使用する際の吸引力は、血餅が剥がれる主要な原因の一つです19。

- 口腔清掃:最初の24時間は、歯磨き、デンタルフロス、うがいをしないでください。2日目からは、傷口を慎重に避けながら、優しく歯磨きを再開できます。温かい塩水(コップ一杯のぬるま湯に小さじ半分の塩を溶かす)で、特に食後、1日に数回優しくうがいをして、傷口を清潔に保ちます19。

- 活動:手術当日の残りの時間は安静に過ごしてください。最初の数日間は、激しい運動、スポーツ、長時間の熱いお風呂、サウナは避けてください。これらの活動は心拍数と血流を増加させ、傷口からの再出血を引き起こす可能性があります3。

- 喫煙と飲酒:これらは禁忌です。手術後少なくとも72時間(できれば1週間以上)は絶対に喫煙しないでください。喫煙は血管を収縮させ、傷口への酸素供給を減少させ、治癒を遅らせ、ドライソケットという合併症の最大の危険因子です。同様に、アルコールは薬の効果や治癒過程を妨げる可能性があるため、避けてください3。

起こりうる合併症:その理解と管理

ほとんどの親知らずの抜歯は問題なく進行しますが、他の外科的処置と同様に、潜在的なリスクと合併症が存在します。それらをよく理解することで、異常な兆候を早期に認識し、迅速な助けを求めることができます。

重点1:ドライソケット – 最も一般的な合併症

ドライソケット、または歯槽骨炎(しそうこつえん)は、特に親知らずの抜歯後、最も一般的で痛みを伴う合併症です。

- 定義:通常、抜歯後には抜歯窩(ばっしか、歯を抜いた後の穴)に血餅が形成されます。この血餅は、下の骨や神経終末を保護する生物学的な包帯として機能し、治癒のための環境を作り出します。ドライソケットは、この血餅が形成されない、早期に剥がれる、または溶解してしまい、骨や神経が口腔環境に露出したときに発生します24。

- 症状:最も特徴的な兆候は、抜歯後3日目から5日目にかけて現れる、鋭く激しい痛みです。痛みは本来なら徐々に減少しているはずの時期に起こります。この痛みは耳にまで放散することがあり、非常に不快です。抜歯窩を覗き込むと、暗色の血餅の代わりに、空っぽで、灰色がかっており、底に白い骨が見えることがあります。その他の症状には、口臭や口の中の不快な味が含まれます24。

- 主な危険因子:

- 予防と対処:

術後の正常な痛みとドライソケットの異常な痛みを区別するために、以下の比較表を参照してください。

| 特徴 | 正常な治癒 | ドライソケット |

|---|---|---|

| 痛みの経過 | 最初の24~48時間が最も痛く、その後日ごとに軽減していく。 | 最初の1~2日は痛みが和らぐかもしれないが、3~5日目に突然痛みが激化し、耐え難くなる。 |

| 抜歯窩の外観 | 暗赤色の血餅で覆われており、徐々に白/ピンク色の肉芽組織に置き換わる。 | 抜歯窩は空っぽに見え、底に白または灰色の顎骨が見えることがある。血餅は存在しない。 |

| 臭い・味 | 特に異常な臭いや味はない。 | 抜歯窩から非常に不快な臭いがする。口の中に嫌な味を感じることがある。 |

| 鎮痛剤への反応 | 痛みは通常、歯科医から処方された鎮痛剤で十分にコントロールできる。 | 痛みは通常非常に強く、市販の鎮痛剤ではほとんど効果がないことが多い。 |

重点2:神経損傷 – 稀だが深刻な合併症

合併症について議論する際には、情報をバランス良く提供することが重要です。患者がリスクを認識するのに十分な情報を提供しつつ、不必要なパニックを引き起こさないように安心させる必要があります。神経損傷はその典型例です。

- 下顎では、親知らずの根が2つの重要な神経に非常に近いか、接触していることがあります。

- 下歯槽神経 (Inferior Alveolar Nerve – IAN):歯根の下にある骨の管の中を走り、下唇、顎、その半分の歯の感覚を支配します。

- 舌神経 (Lingual Nerve – LN):親知らずの内側(舌側)にあり、舌の前方3分の2の感覚と味覚を支配します2。

- 発生率と性質:神経損傷は稀であることを強調することが重要です。研究によると、一時的なIANの損傷率は0.35%から8.4%、LNは0.1%から22%の範囲で報告されています(高い数字は古い研究や非常に複雑な手術からのものが多く、最近の研究では実際には1-2%未満であることが多いです)28。さらに重要なのは、これらの損傷のほとんどは一時的なものであり、自然に回復するということです。永久的な損傷の割合は非常に低く、通常1%未満と報告されています2。

- 症状と回復:症状は、麻痺(麻酔が切れていないような感覚)、感覚の低下、または唇、顎、舌のピリピリ感やチクチク感です29。軽度に損傷した神経(圧迫または伸展による)のほとんどは自然に再生し、機能が回復します。このプロセスには数週間から数ヶ月かかることがあり、平均的な回復期間は約8週間と記録されています28。歯科医はあなたの回復を監視します。3〜4ヶ月経っても感覚が改善しない場合は、他の介入が検討されることがあります29。いくつかの研究では、ビタミンB群(特にB12)の補給が神経再生を助ける可能性が示唆されていますが、これはまだ標準的な治療法ではありません33。

- 予防:この合併症に対処する最善の方法は、それを予防することです。これが、術前の慎重な診断がなぜそれほど重要なのかという理由です。CT撮影で神経と歯根の位置関係を正確に特定することは、最も効果的な予防策であり、外科医が可能な限り安全に歯を取り出す計画を立てることを可能にします2。

費用の疑問を解消:日本の保険制度と料金の目安

親知らずの抜歯に直面する患者の最大の心配事の一つは費用です。幸いなことに、日本の医療保険制度は、この負担を大幅に軽減するのに役立ちます。

健康保険は使えるの?

端的な答えは「はい」です。虫歯、炎症、隣接歯への影響、または矯正治療のために必要とされるなど、医学的な理由による親知らずの抜歯のほとんどは、日本の公的医療保険制度(国民健康保険または社会保険)によってカバーされます。これは、患者が通常、総費用のごく一部、最も一般的には30%を自己負担するだけで済むことを意味します15。医学的な適応がなく、純粋に審美的な理由だけで行われる抜歯は、保険適用外となり、自由診療として扱われる場合があります37。

費用の解読:診療報酬点数制度

日本の医療制度では、費用は「診療報酬点数」と呼ばれる点数表に基づいて計算されます。各医療行為(診察、レントゲン撮影、手術)には特定の点数が定められており、実際の費用は総点数に10円を乗じて算出されます。その後、患者は自身の保険の負担割合に応じた金額(例えば、総費用の30%)を支払います37。

ケース別・抜歯費用の目安

以下は、自己負担割合が30%の患者が、抜歯の難易度に応じて支払う可能性のある抜歯手技自体の推定費用です。

- 単純な抜歯(まっすぐ生えている):約1,000円~3,000円。この手技は比較的迅速で複雑ではありません15。

- 難抜歯(傾いている、半埋伏):約2,000円~6,000円。このケースでは、歯ぐきの切開やより複雑な操作が必要になる場合があります37。

- 骨内埋伏歯の手術:これが最も費用のかかるケースで、骨の削除や歯の分割を伴う本格的な手術が必要です。費用は、複雑さにもよりますが、4,500円から約10,000円以上になることがあります15。診療報酬点数表によると、「埋伏歯」の手術は1,080点、つまり10,800円に相当し、30%負担であれば約3,240円となりますが、これに下顎の難症例などの加算が加わります38。

その他にかかる費用

あなたの総請求額は、抜歯費用だけではありません。以下の追加費用に注意してください。

* 再診料・抜糸:再診や抜糸のために来院するたびに、数百円程度の少額の費用がかかります41。

より現実的な全体像を提供するために、以下の表で様々なシナリオにおける潜在的な総費用をまとめます。

| 費用項目 | ケース1:単純抜歯(まっすぐ) | ケース2:難抜歯(傾斜) | ケース3:埋伏歯手術(CT撮影あり) |

|---|---|---|---|

| 初診料&レントゲン | 約 2,000円 | 約 2,000円 | 約 2,000円 |

| CT撮影費 | – | – | 約 4,000円 |

| 抜歯費用 | 約 1,000 – 2,000円 | 約 3,000 – 5,000円 | 約 5,000 – 7,000円 |

| 薬剤・再診/抜糸 | 約 1,000円 | 約 1,000円 | 約 1,000円 |

| 合計費用の目安 | 約 4,000 – 5,000円 | 約 6,000 – 8,000円 | 約 12,000 – 14,000円 |

注意:上記の数字はあくまで目安であり、個々のクリニックや患者の具体的な状態によって変動する可能性があります。

結論と次への一歩

重要ポイントのまとめ

親知らずの問題に直面することは不安かもしれませんが、正確な知識は、あなたがこの過程を自信を持って乗り越えるための最も強力なツールです。以下の核心的なポイントを心に留めておいてください。

- 一般的な問題:親知らずの問題は、現代人の顎の構造の変化に起因するものであり、特別なことではありません。

- 体の声を聞く:「ムズムズ感」や「圧迫感」といった「前兆」に注意を払い、「激しい痛み」「大きな腫れ」「開口障害」といった「危険な症状」を決して無視しないでください。

- 専門家による診断は不可欠:自己判断や先延ばしは禁物です。歯科医だけが、臨床検査と画像診断を通じてあなたの状態を正確に評価できます。

- 話し合いに基づく決定:親知らずを抜くか残すかの決定は、あなたの具体的な状態、リスクと利益に基づき、歯科医と十分に話し合って行うべき医学的な判断です。

- 術後ケアが鍵:抜歯後のケア指示を厳密に守ることが、迅速な回復とドライソケットのような痛みを伴う合併症を避けるための決定的な要因です。

- 費用は管理可能:日本では、医学的な理由によるほとんどの抜歯は公的医療保険の対象となり、経済的負担は大幅に軽減されます。

次への一歩:専門家からのアドバイス

心配する代わりに、行動しましょう。以下は、あなたが実行できる明確な次のステップです。

- 先延ばしにしない:もしあなたが言及された症状のいずれか、特に危険な症状を経験しているなら、今日にでもかかりつけの歯科医に予約を入れてください。

- 定期的なチェック:たとえ症状がなくても、次回の定期歯科検診の際に、親知らずの状態をチェックしてもらうよう積極的に依頼してください。簡単なレントゲン写真一枚で、問題が深刻化する前に潜在的な問題を発見できます。

- 歯科医への質問を準備する:効果的な話し合いのために、いくつかの質問を準備していきましょう。これは、あなたが自分の健康に関心を持つ主体的な患者であることを示します。以下にいくつかの提案を挙げます。

- 「私の親知らずはどのような状態ですか?」

- 「抜歯は必要ですか?その理由は何ですか?」

- 「抜かない場合のリスクは何ですか?」

- 「抜歯のプロセスとリスクについて教えてください。」

- 「治療全体の総費用の目安はいくらですか?」

最後に

親知らずは厄介な「招かれざる客」かもしれませんが、正しい理解と専門的な医療チームとの緊密な協力があれば、関連する問題の解決は、あなたが思うよりも管理しやすく、安全で、怖くないプロセスになり得ます。口腔の健康は全身の健康と不可分です。知識を身につけ、迅速に行動することで、あなたはより健康な未来への投資をしているのです。

JAPANESEHEALTH.ORGは、皆様が健康管理の道のりを歩む上で、信頼でき、根拠に基づいた、役立つ医療情報を提供し続けることをお約束します。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- ちょっと気になるまわりの人のお口の中 ~日本人の虫歯、歯周病事情~. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: http://www5.famille.ne.jp/~ekimae/sub7-39.html

- Patel K, Moore S. Oral Surgery, Extraction of Mandibular Third Molars. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK587405/

- 親知らずのQ&A(Answer) — あま市の歯科・歯医者なら「はせがわ歯科医院」. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.hasegawashikaiin.jp/faq03/faq13/

- Kandasamy S, Rinchuse DJ, Rinchuse DJ. The wisdom behind third molar extractions. Aust Dent J. 2009;54(4):284-92. doi:10.1111/j.1834-7819.2009.01162.x. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2907590/

- Al-Dajani M. Factors influencing the incidence of impacted lower third molars in Saudi population. J Contemp Dent Pract. 2014;15(4):463-7. doi:10.5005/jp-journals-10024-1563. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4148832/

- Q&A – 親知らず | 恵比寿の歯医者『恵比寿新橋いかわ歯科医院』公式サイト. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://ebisu-dental.com/qa-wisdom/

- 親知らずは必ず抜かなきゃダメ? 抜歯したほうがよい場合とその理由 – 神奈川県歯科医師会. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.dent-kng.or.jp/colum/basic/29827/

- 親知らず抜歯のよくある質問(FAQ) – 日航ビル歯科室. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://nikko.toeikai.or.jp/treatment/wisdom-tooth/widsom-question/

- 親知らずが生える前兆について | 加古川市の歯医者 加古川アップル…. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://kakogawa-appledc.jp/wiki/wisdom-teeth-sign.html

- 親知らずが生える前兆はある?症状が出たときの対処法や抜歯…. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://kanedashika.jp/oyasirazu-haeru-zentyou

- 【専門家が解説!】親知らずが生える5つの前兆|治療が必要なケースも紹介 | 半田市 歯医者|急患OK・土曜診療の歯科ハミール本院. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://handa-dental.com/wisdom-teeth-signs/

- 親知らずの抜歯が必要なサイン – 医療法人 歯科ハミール. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://hamille-dental.com/posts/_p-1UjXb

- 親知らずはトラブルが起きやすい?トラブルの予防策と再生医療への活用法とは. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://aerasbio.co.jp/column/wisdom_teeth/are-wisdom-teeth-prone-to-problems/

- 日本口腔外科学会認定医による親知らずの抜歯・口腔外科手術 | 松山市の歯医者『宮崎デンタルオフィス』|愛媛の歯科公式サイト. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://miyazakidental.com/oms-specialist/

- 親知らず(智歯)Q&A|公益社団法人神奈川県歯科医師会. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.dent-kng.or.jp/colum/basic/2548/

- 歯科口腔外科について(親知らずの抜歯や顎関節症など) | 四ツ橋歯科・矯正歯科クリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://yotsubashi-dc.jp/surgery/

- 通常30分以上かかる埋伏智歯をたった5分で抜歯できる技術…ライブオぺで見学したい先生はもう他にいませんか? – 株式会社 医療情報研究所 |. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://dental-info1.com/kawai_live_01_b/

- お口のなんでも相談「親知らず」|日本歯科医師会. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.jda.or.jp/consultation/vol-16.html

- Wisdom tooth removal – Mayo Clinic. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/wisdom-tooth-extraction/about/pac-20395268

- 歯科顎口腔外科 – 東北大学病院. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.hosp.tohoku.ac.jp/departments/d2202/

- Haug RH, Perrott DH, Gonzalez ML, Talwar RM. The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Age-Related Third Molar Study. J Oral Maxillofac Surg. 2005;63(8):1106-14. Available from: https://dental.washington.edu/wp-content/media/oral-surgery/evidence_based_management_third_molars.pdf

- Mettes TG, Ghaeminia H, Nienhuys ME, van der Sanden WJ, Koole R, Perry J. Interventions for treating asymptomatic impacted wisdom teeth in adolescents and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(2):CD003879. doi:10.1002/14651858.CD003879.pub2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15846686/

- Morais M, Ghaeminia H, Perry J, van der Sanden W, Roodenburg J, Koole R. Prophylactic removal of impacted mandibular third molars: a systematic review and economic evaluation. Br J Oral Maxillofac Surg. 2020;58(9):1023-1033. doi:10.1016/j.bjoms.2020.06.014. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32589125/

- Nall R. Dry socket vs normal socket: Pictures, symptoms, and healing time – Medical News Today. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/dry-socket-vs-normal-socket

- Dry socket – Symptoms and causes – Mayo Clinic. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-socket/symptoms-causes/syc-20354376

- Daly B, Sharif MO, Jones K, Worthington HV. Local interventions for the management of alveolar osteitis (dry socket). Cochrane Database Syst Rev. 2022;7(7):CD006968. doi:10.1002/14651858.CD006968.pub4. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11032735/

- What treatments can be used to prevent and treat alveolar osteitis (dry socket)? – Cochrane. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.cochrane.org/evidence/CD006968_what-treatments-can-be-used-prevent-and-treat-alveolar-osteitis-dry-socket

- Nerve Injuries Following Third Molar Surgery at an Australian University: A 4-Year Review. Journal of Surgery. 2021;1(2). Available from: https://journalonsurgery.org/pdf/1041.pdf

- Ziccardi VB, Zuniga JR. Nerve Damage and Third Molar Removal. ResearchGate. [インターネット]. 2007. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/9052173_Nerve_Damage_and_Third_Molar_Removal

- Poblete F, Dallaserra M, Yanine N, Araya I, Cortés R, Oporto G. Prevention of neurological injuries during mandibular third molar surgery: technical notes. Cranio. 2017;35(6):394-400. doi:10.1080/08869634.2016.1244365. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5749373/

- Renton T. Management and prevention of third molar surgery-related trigeminal nerve injury: time for a rethink. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2019;45(5):266-277. doi:10.5125/jkaoms.2019.45.5.266. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6838349/

- Saruhan N, Kirez A. Inferior Alveolar Nerve Injury after Mandibular Third Molar Extraction: a Literature Review. Eur J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi:10.5037/ejomr.2014.5401. Available from: https://www.ejomr.org/JOMR/archives/2014/4/e1/v5n4e1ht.htm

- Rasmussen M, Kjaer S, Arvidsson L. Neural Complications of Third Molar Surgery: Review of Management. ResearchGate. [インターネット]. 2021. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/353946426_Neural_Complications_of_Third_Molar_Surgery_Review_of_Management

- Vignudelli E, Monaco G, Gatto MRA, Corinaldesi G. Assessing nerve injuries in oral surgery: a survey-based study on prevention and management. BMC Oral Health. 2024;24(1):894. doi:10.1186/s12903-024-04664-5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40121682/

- 親知らずの抜歯にかかる費用と保険適用についての完全ガイド – 中川歯科医院. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.nakagawa-d-c.net/17233530741909

- 親知らずの抜歯はいくら?保険適用?. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://takadanobaba-dental.com/2024/07/03/%E8%A6%AA%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E3%81%AE%E7%94%9F%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-2-2-2-2-2-2/

- 親知らずの抜歯費用を解説!治療内容でどう変わる?保険適用されないケースはある? | hanaravi歯科矯正blog. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.hanaravi.jp/blog/archives/13109

- 2020年度の抜歯料金(親知らず含む)の改定について. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.matsubara-dent.com/service/surgery/wisdom-2020/

- 親知らずを抜く/抜歯の費用(料金・値段・金額・相場)はいくら? – 親知らず抜歯・東京で上手い歯医者|最短1分、痛くない即日処置|千賀デンタルクリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://www.senga-oyashirazu.com/knowleage/how-much-wisdom-tooth/

- 親知らずの抜歯の費用と保険適用の条件 – 医療法人 歯科ハミール. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://hamille-dental.com/posts/P9w1RYqG

- 親知らずを抜く費用はいくら?保険適用となるのか、高額になるケースとは – 矢谷歯科医院. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://iga-dental.jp/column/2257/

- K404 抜歯手術(1歯につき) | 今日の臨床サポート – 最新のエビデンスに基づいた二次文献データベース.疾患・症状情報. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_6_1/k404.html

- J000 抜歯手術(1歯につき) | 歯科診療報酬点数表 | しろぼんねっと. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa9/r06s29_sec1/r06s291_J000.html

- 親知らずの抜歯手術を解説!状況別の術式・費用を総まとめ – 歯の教科書. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://haisha-yoyaku-blog.jp/wisdom-tooth-extraction-surgery-160416

- 【保険適用の条件は?】歯医者での親知らず抜歯で知っておきたいポイント. [インターネット]. [引用日: 2025年6月27日]. Available from: https://dental-clinic-c.com/blog/%E3%80%90%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%80%91%E6%AD%AF%E5%8C%BB%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%A6%AA%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E6%8A%9C%E6%AD%AF