医学的審査:

この記事は、JAPANESEHEALTH.ORG編集委員会によって作成されました。私たちの使命は、日本の皆様が健康に関する決断を下す際に、正確で、根拠に基づき、そして何よりも実用的な情報を提供することです。編集委員会は、日本の医療基準に精通した医療専門家、研究者、そしてサイエンスライターで構成されています。

この記事の科学的根拠

本記事は、引用された研究報告書に明示されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に、提示された医学的指導の直接的な関連性とともに、参照された実際の情報源のみをリストアップします。

- 日本眼科学会: 本記事におけるウイルス性結膜炎(流行性角結膜炎、咽頭結膜熱、急性出血性結膜炎)の鑑別診断、治療法、および院内感染対策に関する指針は、同学会が発行した「ウイルス性結膜炎ガイドライン」に基づいています21。

- 日本眼科アレルギー学会: アレルギー性結膜炎の重症度分類と、それに応じた治療薬(抗ヒスタミン薬、ステロイド、免疫抑制薬)の選択に関する記述は、「アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン(第3版)」を典拠としています24。

- 国立感染症研究所(NIID): 日本国内における流行性角結膜炎の疫学データ(流行シーズン、年齢・地域別発生状況)は、同研究所の感染症発生動向調査(IDWR)から引用しています6。

- 厚生労働省(MHLW): 日本におけるアレルギー性結膜炎の有病率に関するデータは、同省および関連研究班の報告書に基づいています29。

- 文部科学省: 学校における流行性角結膜炎の出席停止基準に関する記述は、「学校保健安全法」および同施行規則を根拠としています3。

- 日本小児眼科学会: 新生児、乳幼児、学童期における結膜炎の原因菌の違いに関する解説は、同学会の公式情報に基づいています8。

要点まとめ

- 結膜炎は原因によって「ウイルス性」「細菌性」「アレルギー性」の3つに大別され、症状や対処法、感染の有無が全く異なります。

- 特に感染力が極めて強い「はやり目(流行性角結膜炎)」は、学校保健安全法で出席停止が義務付けられており、社会生活に大きな影響を与えます。

- ウイルス性には特効薬がなく対症療法が中心ですが、細菌性は抗菌点眼薬で速やかに改善します。アレルギー性は抗アレルギー点眼薬で症状をコントロールします。

- 家庭内感染を防ぐには、厳格な手洗いとタオルの分離が最も重要です。患者が触れた場所はアルコールでこまめに消毒する必要があります。

- 「はやり目」と診断された場合、医療・介護・保育などの職種は出勤が厳禁です。法律上の明確な規定はありませんが、職場への報告と指示に従うことが社会的な責務です。

結膜炎を早く治すための実践ガイド

朝起きたら目が目やにで開かなかったり、急な目の充血や異物感に襲われたりすると、仕事や学校への影響が心配になります。特に「はやり目」かもしれないと考えると、家族にうつさないか不安で、どう対処すればよいか戸惑ってしまうものです。

結膜炎は原因を特定し、それに応じた適切なケアを行うことで、回復を早め、周囲への感染を防ぐことができます。眼のトラブル全般に関する基礎知識については、眼の病気 完全ガイドでも詳しく解説していますが、ここでは特に結膜炎に特化した対策を見ていきましょう。

まず、結膜炎の中でも特に感染力が強く注意が必要なのが、ウイルスによるものです。アデノウイルスなどが原因となるウイルス性結膜炎は、特効薬がないため、対症療法を行いながら自身の免疫力で治す必要があります。

治療の第一歩として、症状に応じた目薬の選択が重要です。細菌性が疑われる場合は抗菌点眼薬が有効ですが、ウイルス性やアレルギー性の場合は異なります。結膜炎の目薬選びについて正しい知識を持ち、医師の指示に従って適切に使用することで、不快な症状を早く和らげることができます。

また、家庭内での感染拡大を防ぐためには、日常生活でのケアが欠かせません。タオルの共有を避けたり、手洗いを徹底したりするなど、効果的な自宅ケアを実践することで、ご自身だけでなく家族全員を守ることにつながります。

注意が必要なのは、結膜炎の種類によっては感染力が非常に強く、学校や仕事を休む必要がある場合がある点です。結膜炎の感染経路を正しく理解し、二次感染や周囲への拡大を防ぐための行動をとることが社会的なマナーとしても大切です。

結膜炎は適切な初期対応と継続的なケアで、確実に回復へと向かいます。焦らずに正しい治療を行い、目を清潔に保つことで、一日も早く快適な生活を取り戻しましょう。

結膜炎とは?「はやり目」「赤目」との違いを正しく理解する

結膜炎の基本的な定義

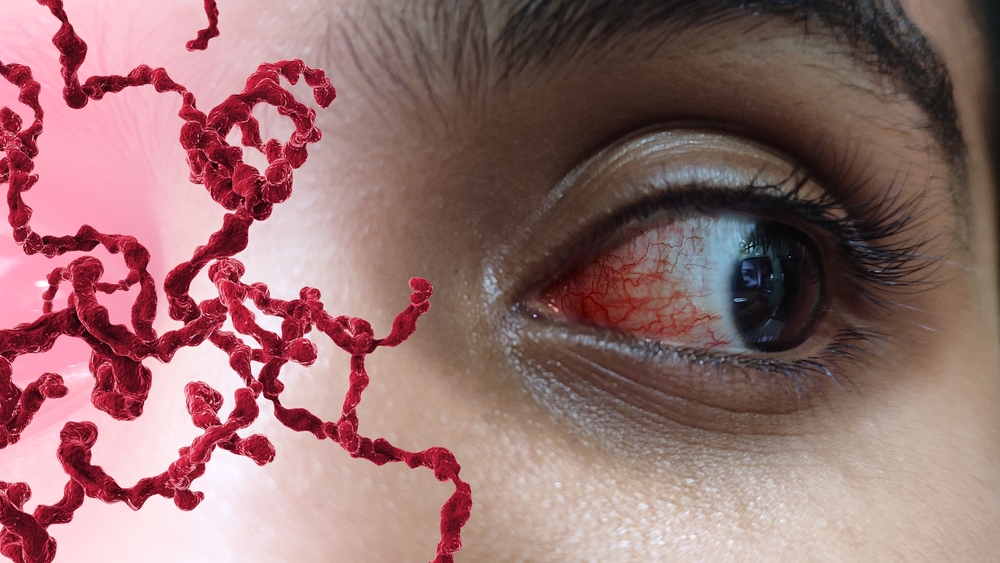

結膜炎とは、白目の表面とまぶたの裏側を覆っている薄い膜である「結膜」が、何らかの原因で炎症を起こした状態を指します。結膜は、外部からの異物や病原体の侵入を防ぐバリアの役割を担っており、この部分が炎症を起こすと、目の充血(赤目)、目やに、涙、痛み、かゆみといった様々な症状が現れます37。

用語の整理:原因によって全く異なる3つのタイプ

一般に「結膜炎」と一括りにされがちですが、その原因によって大きく3つのタイプに分類され、それぞれ治療法や感染の有無が全く異なります。この違いを理解することが、適切な対処への第一歩です35。

- ウイルス性結膜炎: ウイルス感染が原因。感染力が非常に強いタイプ(はやり目)を含みます。

- 細菌性結膜炎: 細菌感染が原因。ウイルス性ほどではありませんが、他人にうつる可能性があります。

- アレルギー性結膜炎: 花粉やハウスダストなどのアレルゲン(アレルギーの原因物質)に対する体の反応。他人にうつることは絶対にありません。

なぜ「はやり目」は特別に警戒されるのか?

「はやり目」とは、主にアデノウイルスが原因で起こる「流行性角結膜炎(りゅうこうせいかくけつまくえん)」の通称です1。このウイルスは感染力が極めて強く、タオルやドアノブなどを介して容易に人から人へと感染が広がります。過去には大学病院で集団感染(院内感染)が発生した事例もあり、その影響の大きさから、学校保健安全法では出席停止が義務付けられるなど、社会的に特別な警戒が必要な疾患とされています312。

【原因別】あなたの結膜炎はどのタイプ?症状で見分けるチェックリスト

ご自身の症状がどのタイプの結膜炎に近いか、以下の特徴を参考にセルフチェックしてみましょう。ただし、最終的な診断は必ず眼科医に委ねてください。

1. ウイルス性結膜炎(はやり目など)

- 主な原因ウイルス: アデノウイルス、エンテロウイルスなどが代表的です。特にアデノウイルスによる流行性角結膜炎(EKC)と咽頭結膜熱(PCF)、エンテロウイルスによる急性出血性結膜炎(AHC)が知られています21。

- 特徴的な症状: サラサラとした水のような目やにが大量に出ます。涙も多く、目の充血が強く、ゴロゴロとした異物感が特徴です。そして、耳の前(耳前部)や顎の下にあるリンパ節が腫れて、押すと痛みを感じることが多くあります。咽頭結膜熱では、その名の通り、発熱や喉の痛みといった風邪に似た全身症状を伴うこともあります4。

- 潜伏期間と感染期間: 国立感染症研究所によると、アデノウイルスの潜伏期間は約1週間から2週間、エンテロウイルスでは約1日と非常に短いのが特徴です6。重要なのは、症状が出る前から感染力を持ち、症状が治まった後も2週間以上にわたりウイルスを排出し続ける可能性がある点です5。

2. 細菌性結膜炎

- 主な原因菌: 黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌などが挙げられます。特に、体の抵抗力が弱い子供や高齢者で発症しやすい傾向があります7。日本小児眼科学会によると、新生児ではクラミジア、乳幼児ではインフルエンザ菌や肺炎球菌が原因となることもあります8。

- 特徴的な症状: 黄色や緑色がかった、粘り気の強い膿(うみ)のような目やにが最大の特徴です。このため、朝起きると目やにでまぶたがくっついて目が開けにくくなる、という経験をすることがよくあります11。

3. アレルギー性結膜炎

- 主な原因(アレルゲン): 原因となるアレルゲンは様々で、特定の季節に飛散するスギやヒノキなどの花粉が原因の「季節性アレルギー性結膜炎」と、一年中存在するダニの死骸やフン、カビ、ペットの毛などが原因の「通年性アレルギー性結膜炎」があります36。厚生労働省の調査では、日本人の約5人に1人が何らかのアレルギー性結膜炎に罹患しているとのデータもあります28。

- 特徴的な症状: とにかく「強いかゆみ」が主な症状です。目をこすればこするほど、かゆみの原因物質であるヒスタミンが放出され、さらに症状が悪化するという悪循環に陥ります。目やには白っぽく、ネバネバと糸を引くような性状です。多くの場合、くしゃみや鼻水、鼻づまりといったアレルギー性鼻炎の症状を伴います。最も重要な点として、アレルギーは免疫の過剰反応であり、感染症ではないため、他人にうつることは絶対にありません。

症状比較早見表

一目で違いがわかるように、各タイプの主な症状を表にまとめました。

| 症状 | ウイルス性(はやり目) | 細菌性 | アレルギー性 |

|---|---|---|---|

| かゆみ | 少ない~中程度 | 少ない | 耐えがたいほど強い |

| 目やに | 水様性、サラサラ、大量 | 膿性、黄色・緑色、ネバネバ | 糸を引く、白っぽい、少量 |

| 充血 | 強い | 強い | 中程度~強い |

| 痛み・異物感 | 強い(ゴロゴロする) | 中程度 | 少ない(かゆみが主) |

| 涙 | 非常に多い | 多い | 多い |

| リンパ節の腫れ | よくある(耳前部) | まれ | なし |

| 感染力 | 極めて強い | あり(中程度) | なし |

| 他の症状 | 発熱、喉の痛みなど | まれ | くしゃみ、鼻水など |

治療法:眼科での処方薬から市販薬の上手な選び方まで

眼科ではどんな治療をするの?

結膜炎の治療は、その原因によって全く異なります。自己判断はせず、必ず眼科を受診して正しい診断を受けることが重要です。

- ウイルス性: 残念ながら、アデノウイルスなどを直接殺す特効薬は現在のところ存在しません。そのため、治療の基本は、自身の免疫力でウイルスを排除するのを待つことになります。眼科では、炎症を和らげて目のゴロゴロ感などの不快な症状を軽減するための抗炎症点眼薬や、抵抗力が落ちた目に他の細菌が感染する「二次感染(混合感染)」を防ぐための抗菌点眼薬が処方される「対症療法」が中心となります6。

- 細菌性: 原因となっている細菌を殺すための抗菌点眼薬(抗生物質)が処方されます。適切な薬を使用すれば、通常は数日で症状が劇的に改善することがほとんどです11。

- アレルギー性: 治療の基本は、かゆみの原因となるヒスタミンの働きを抑える「抗アレルギー点眼薬」です。日本眼科アレルギー学会のガイドラインでは、症状が強い場合には、炎症を強力に抑える「ステロイド点眼薬」や、免疫反応そのものを調整する「免疫抑制点眼薬(タクロリムス、シクロスポリン)」が用いられることもあります。治療は重症度に応じて段階的に行われます2324。

【薬局で買える】市販薬(OTC)の上手な選び方と注意点

【重要】市販薬使用の前に

結膜炎の原因を自己判断することは困難であり、特に「はやり目」の可能性が少しでもある場合は、感染拡大を防ぐためにも速やかに眼科を受診することが鉄則です。市販薬の使用は、花粉症などアレルギー性が明らかである場合や、ごく軽い細菌感染が疑われる場合に限定して検討してください。

- 細菌性結膜炎(ものもらい)に使う「抗菌目薬」(第2類医薬品)

- アレルギー性結膜炎に使う「アレルギー用目薬」(第2類医薬品)

【最重要】子供が「はやり目」に… 家庭内での感染拡大を防ぐ徹底ガイド

このセクションは、ご家族が「はやり目」と診断された際に直面する最大の危機、すなわち家庭内感染をいかに防ぐかという課題に対する、最も実践的なマニュアルです。保護者の方が経験する精神的・肉体的な負担(仕事との両立、他の兄弟への気遣い、お子様自身の不快感への対応)は計り知れません。「一人で抱え込まず、家族で協力して乗り切る」という心構えが大切です1220。

家庭内感染を防ぐ「7つの鉄則」

- 徹底した手洗い: 患者さんご本人も、看病するご家族も、石鹸と流水で20秒以上かけて丁寧に手を洗うことが最も重要です。特に、指先、爪の間、指の間、手首を意識して洗いましょう。これが感染対策の基本中の基本です5。

- タオルの完全分離: 顔や手を拭くタオル、バスタオルは、患者さん専用のものを用意し、絶対に共有しないでください。可能であれば、洗濯物も患者さんのものだけ別に洗うのが理想的です。

- 接触箇所の消毒: 患者さんが触れたドアノブ、照明のスイッチ、テレビのリモコン、スマートフォン、おもちゃなどを、アルコール(エタノール)消毒液や次亜塩素酸ナトリウム希釈液でこまめに拭き清掃します。ウイルスは物に付着しても数日間生き続けることがあります。

- 入浴の順番: 患者さんは、ご家族の中で最後に入浴するようにしてください。浴槽のお湯は毎日交換するのが望ましいです。

- ゴミの厳重管理: 目やにを拭いたティッシュペーパーやガーゼは、すぐにビニール袋に入れて口をしっかりと縛ってからゴミ箱に捨てましょう。ウイルスを室内に飛散させないための重要な対策です。

- 目を触らない・触らせない: 目をこすると、手に付着したウイルスが周囲に広がるだけでなく、目の炎症を悪化させる原因にもなります。特にお子様には、目をこすらないよう根気強く言い聞かせる必要があります。

- コンタクトレンズの厳禁: 患者さんは、医師から完治の診断を受けるまで、コンタクトレンズの使用を中止し、メガネで過ごしてください11。

【状況別】はやり目で仕事は休むべき?出勤停止の基準と使える制度

ご自身やご家族が「はやり目」になった時、仕事はどうすればよいのか。これは非常に切実な問題です。

法律・制度上の扱い

- 学校保健安全法: 流行性角結膜炎と咽頭結膜熱は「第三種の感染症」に指定されており、「医師において感染のおそれがないと認めるまで」は出席停止となります3。これは、学校や保育園などでの集団生活における感染拡大を防ぐための法律です。

- 労働安全衛生法: 大人の場合、学校保健安全法のような明確な出勤停止義務を定めた法律はありません。しかし、その極めて強い感染力から、多くの企業では、会社の就業規則によって出勤を制限したり、在宅勤務を指示したりするのが実情です14。

職種別の推奨対応

- 【出勤厳禁】医療・介護・保育・教育・飲食・接客業: 不特定多数の人と接するこれらの職種では、集団感染を引き起こす危険性が極めて高いため、自己判断での出勤は絶対に避けるべきです。必ず医師の許可を得てから復帰してください。

- 【原則在宅】一般オフィスワーク: 可能であれば、速やかに上司に報告し、リモートワーク(在宅勤務)に切り替えましょう。やむを得ず出社が必要な場合でも、正直に状況を報告し、会社の指示を仰ぐことが、社会人としての責任です。

子供の看病で休む場合は「子の看護休暇」を活用

お子様の看病のために仕事を休まなければならない場合、年次有給休暇とは別に、小学校就学前の子一人につき年5日(二児以上で年10日)まで休暇を取得できる「子の看護休暇」という制度があります。これは育児・介護休業法で定められた労働者の権利です。詳細は勤務先の就業規則を確認するか、人事部に問い合わせてみましょう。

よくある質問

Q1. はやり目はどのくらいで治りますか?出席停止はいつまでですか?

A. 症状自体のピークは発症後1週間程度ですが、ウイルスは2週間以上にわたって排出されることがあります。法律上の明確な日数の規定はなく、最終的には診察した医師が、充血や目やにといった症状やその他の所見から総合的に「感染のおそれがない」と判断するまでが出席・出勤停止期間となります。一般的には、主要な症状がほぼなくなった状態が目安とされます。登園・登校・出勤の再開には「治癒証明書」や「登園(校)許可証」の提出を求められる場合が多いため、事前に通園・通学先や職場に確認しておきましょう15。

Q2. コンタクトレンズはいつから再開できますか?

A. 必ず医師の許可を得てから再開してください。自己判断で再開すると、角膜に傷がついて重篤な角膜炎を起こしたり、症状が再発したりする危険性があります。また、治癒した後は、それまで使用していたコンタクトレンズとレンズケースにはウイルスが付着している可能性が非常に高いため、たとえ使用期間が残っていても、必ず新しいものに交換することが強く推奨されます11。

Q3. 目を洗うのは水道水でもいいですか?

A. いいえ、推奨されません。水道水に含まれる塩素が目を刺激したり、涙が本来持っている油層やムチン層といった目のバリア機能まで洗い流してしまったりする可能性があるためです。目に入った異物を洗い流したい場合や、目を洗浄したい場合は、人間の涙に近い成分で作られた防腐剤無添加の人工涙液タイプの目薬を使用してください16。

Q4. アレルギー性結膜炎は家族にうつりますか?

A. いいえ、絶対にうつりません。アレルギーは、特定のアレルゲンに対する体の免疫反応であり、ウイルスや細菌による感染症ではありません。したがって、タオルなどを共有しても他のご家族にうつる心配は全くありません26。

結論

結膜炎は、その原因によって全く異なる顔を持つ疾患です。本記事で解説した通り、原因を見極め、適切な治療と対策を講じることが重要です。特に感染力の強い「はやり目」を疑った際の最も重要な行動は、「①むやみに目を触らず、②ためらわずに眼科を受診し、③家庭と職場での感染対策を徹底すること」の三点に尽きます。正しい知識は、ご自身だけでなく、大切なご家族や社会全体を感染症から守る力となります。この記事が、皆様の目の健康と、不安のない日常生活を一日も早く取り戻すための一助となることを心から願っています。

免責事項本記事で提供する情報は、一般的な知識の普及を目的としたものであり、個々の症状に対する医学的な診断、治療、またはアドバイスに代わるものではありません。目の症状や健康に関して不安がある場合は、自己判断せず、必ず眼科専門医にご相談ください。JHOおよび監修者は、本記事の情報を用いて行われたいかなる行為の結果についても責任を負うものではありません。

参考文献

- 千寿製薬株式会社. はやり目(流行性角結膜炎)と診断されたら. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.senju.co.jp/consumer/note/disease_ekc.html

- スマイル眼科クリニック. はやり目(流行性角結膜炎)って何?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.smile-eye.com/faq/1_4.htm

- 文部科学省. 学校保健安全法. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000056

- 大石眼科医院. はやり目(流行性角結膜炎). [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: http://www.o-eyenet.com/main/virus.html

- 東京都感染症情報センター. 急性出血性結膜炎 Acute haemorrhagic conjunctivitis. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/ahc/

- 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト. 流行性角結膜炎. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ra/ekc/010/ekc.html

- 成城クリニック. 小児結膜炎. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://seijo-clinic.jp/symptoms-serch/symptoms-serch-135/

- 日本小児眼科学会. 結膜炎. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: http://www.japo-web.jp/info_ippan_page.php?id=page04

- 日本スポーツ振興センター. 「眼のけが」に多い傷病名. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/me_syoubyou_syougai.pdf

- 大森町駅前内科小児科クリニック. 流行性角結膜炎(はやり目). [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://omorimachi.com/pediatrics/keratoconjunctivitis/

- いしづち眼科. 子供に多い結膜炎の原因や症状・治療法. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.ishizuchi-eye-clinic.jp/conjunctivitis/

- 川本眼科. はやり目と集団感染. [インターネット]. 2016-11-01 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.kawamotoganka.com/tayori/1050/

- TBS NEWS DIG. 目の感染症“はやり目”に注意 1か月症状が治らない大人も…家庭内の“感染リレー”を防ぐポイントは?【Nスタ解説】. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=uBWPRZpbmLk

- ファストドクター. はやり目で仕事を何日休む?家族にうつさず、早く治す方法を解説. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://fastdoctor.jp/columns/adenovirus-eyes

- キッズドクター. はやり目(流行性角結膜炎)に感染したら、保育園は何日休む?行かせてもいい?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://kids-doctor.jp/magazine/513tjdscr

- ロート製薬株式会社. 「結膜炎」の原因・症状・対処法. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://jp.rohto.com/learn-more/eyecare/all/ketsumakuen/

- ミナカラ. 【アレルギー性結膜炎】目のかゆみ・充血に効く市販の目薬を紹介|ウイルス性・細菌性との違い. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://minacolor.com/articles/7588

- くすりの窓口. 【薬剤師が解説】アレルギー性結膜炎におすすめの市販薬はどれ?9選を紹介. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/allergic-conjunctivitis

- ビックカメラ.com. ものもらい・結膜炎用目薬人気売れ筋ランキング. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.biccamera.com/bc/ranking/001/170/005/022/040/

- ほざわ内科・消化器内科クリニック. 【Dr.ブログ】風邪を引いた子供さんを看病する時に、ウィルスをもらわないように注意すること. [インターネット]. 2023-02-04 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://hozawa.jp/blog/2023/02/04/%E3%80%90dr-%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%80%91%E9%A2%A8%E9%82%AA%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%84%E3%81%9F%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%92%E7%9C%8B%E7%97%85%E3%81%99%E3%82%8B%E6%99%82/

- 日本眼科学会. ウイルス性結膜炎ガイドライン. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.nichigan.or.jp/member/journal/guideline/detail.html?itemid=277&dispmid=909

- 日本眼科学会. アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン(第3版). [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.nichigan.or.jp/member/journal/guideline/detail.html?itemid=429&dispmid=909

- Minds. アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン(第3版). [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00675/

- 日本眼科アレルギー研究会. アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: http://www.joasg.com/16462897190029

- 公益社団法人 日本眼科医会. 花粉症におけるアレルギー性結膜炎 の診断と治療. [インターネット]. 2017-02-22 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.gankaikai.or.jp/press/20170222_2.pdf

- 日本アレルギー学会. アレルギー性結膜疾患/Q&A. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=7

- 日本眼科学会. アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン(第 3 版). [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/resources/member/guideline/ACD3rd_chap1.pdf

- 環境省. 花粉症環境保健 マニュアル 2022. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/2022_full.pdf

- 厚生労働省. アレルギー性鼻炎/花粉症/アレルギー性結膜炎. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10905100-Kenkoukyoku-Ganshippeitaisakuka/0000121254.pdf

- 厚生労働科学研究成果データベース. 足立班 2022年度報告書. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_0.pdf

- 東京都感染症情報センター. 流行性角結膜炎とは. [インターネット]. 2016 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://idsc.tmiph.metro.tokyo.jp/assets/survey/kobetsu/j2016.pdf

- ロート製薬株式会社. ものもらい・結膜炎に効く抗菌目薬. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://jp.rohto.com/rohto-koukin/

- 楽天市場. 結膜炎 市販薬の通販. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E7%B5%90%E8%86%9C%E7%82%8E+%E5%B8%82%E8%B2%A9%E8%96%AC/

- LOHACO. ものもらい・結膜炎用目薬 人気売れ筋ランキング. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://lohaco.yahoo.co.jp/ranking/50816/50831/50890/50893/

- 公益社団法人 日本眼科医会. ウイルス性結膜炎. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.gankaikai.or.jp/health/27/

- 独立行政法人福祉医療機構. アレルギー性結膜炎. [インターネット]. 2010-07-15 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2010/18407/20100715_1sankou2_5.pdf

- 医療法人 藤田眼科. 結膜炎. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://fujitaec.or.jp/ophthalmology/ketumakuen/

- 松浦眼科. 結膜炎は自然治癒する?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.matsuura-eyeclinic.com/conjunctivitis/

- 国立病院機構 熊本医療センター. 結膜炎に使用される薬. [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://kumamoto.hosp.go.jp/files/000208414.pdf

- 公益社団法人 日本眼科医会. アレルギー性結膜炎. [インターネット]. 2017-02-22 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.gankaikai.or.jp/press/20170222_1.pdf

- 梅ヶ丘ひかり眼科. 院長のひと言. [インターネット]. 2016-10 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.hikari-ganka.jp/posts-201610.html