この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下のリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的指針への直接的な関連性のみが含まれています。

- 世界保健機関(WHO)、米国国立医学図書館(MedlinePlus)、クリーブランド・クリニック、メイヨー・クリニックなどの主要な医療機関: この記事におけるトリプルX症候群の定義、原因、身体的特徴、および一般的な管理に関する指針は、これらの機関が公表した情報に基づいています12527。

- AXYS(XおよびY染色体多様性協会)、UNIQUE(希少染色体異常支援グループ): 診断を受けた個人およびその家族への支援、長期的な展望、診断の告知方法に関する推奨事項は、これらの主要な国際的支援団体の資料を参考にしています18。

- 査読付き学術論文(PMC, PubMed掲載): 神経発達の結果、卵巣機能、社会的機能に関する具体的なデータや比較研究(例:出生前診断と出生後診断の比較)は、『The American Journal of Medical Genetics』などの学術誌に掲載された研究に基づいています1516202425。

- 日本の公的機関(厚生労働省、日本産科婦人科学会など): 日本国内のNIPT(新型出生前診断)の指針、発達障害者支援法、合理的配慮、療育手帳といった制度に関する記述は、これらの機関が公表する公式なガイドラインや法律に基づいています28323648。

要点まとめ

- トリプルX症候群は、女児出生1,000人に1人の割合で発生する比較的一般的な染色体多様性ですが、症状が非常に軽微か全くないため、診断されるのは全体の約10%に過ぎません。

- 主な特徴は、平均以上の身長、軽度の筋緊張低下、そして言語発達の遅れです。これらの課題は、後の学習困難(特に読解)につながる可能性がありますが、多くの女性は健康で充実した人生を送ります。

- 診断は危機ではなく、早期介入への機会です。言語療法などの早期からの支援は、子どもの発達を最適化し、長期的な成果を大幅に改善することが科学的に証明されています。

- 日本には、遺伝カウンセリング、療育、学校での合理的配慮、療育手帳といった、家族を支援するための堅牢な公的制度が存在します。これらの制度を理解し活用することが、子どもの可能性を最大限に引き出す鍵となります。

トリプルX診断ガイド

トリプルX症候群(47,XXX)という診断やその可能性を告げられると、「将来の発達や妊娠にどんな影響があるのだろう」「自分のせいではないか」と強い不安や罪悪感を抱く方も少なくありません。特に、お子さんがまだ乳児期や幼児期だったり、出生前診断で知らされた場合、先が見えない恐怖からインターネット検索を繰り返してしまうこともあるでしょう。まわりに同じ経験をした人が少なく、医師にも聞きづらい細かい疑問がたくさん残っているかもしれません。まずは、その戸惑いと心細さはとても自然な感情であり、あなただけのものではないことを知ってください。

この記事で扱っているトリプルX症候群は、「治療すべき重い病気」ではなく、きわめて幅の広い染色体の多様性の一つであり、診断はお子さんの可能性を閉ざすものではありません。このミニガイドでは、すでに本文で詳しく解説されている内容を整理しながら、日本の医療制度や支援体制の中で、ご家族が具体的にどのように動けばよいかをコンパクトにまとめます。お子さんの全体的な健康管理や発達の見通しについては、当サイトの小児科の総合ガイドもあわせて確認しておくと、日常の受診先や相談窓口をイメージしやすくなるでしょう。トリプルXに特有のポイントと、小児全般の基礎知識を組み合わせて理解することで、過度な心配を減らし、必要な支援だけを的確に選び取ることができます。

まず押さえておきたいのは、トリプルX症候群の原因は多くの場合「親から受け継いだ遺伝」ではなく、卵子や精子がつくられる過程、あるいは受精直後のごく早い段階で起こる偶然の染色体分配エラー(不分離)だという点です。お母さんの年齢が高くなるほど、このようなエラーが起こる確率が少しずつ高まることは知られていますが、誰かが何かを「間違えた」結果ではありません。また、一部のお子さんでは、46,XXと47,XXXの細胞が混ざったモザイク型となり、症状がさらに軽かったり、ほとんど気づかれないこともあります。こうした背景を理解しておくと、「将来きょうだいにも必ず同じことが起こるのでは」という過度な不安を少し和らげることができます。染色体の状態や検査結果の意味を整理したいときには、子どもの遺伝子検査の仕組みと注意点をまとめた子どもの遺伝子検査完全ガイドを併せて読むと、「遺伝」と「偶然の染色体変化」の違いがより具体的にイメージしやすくなるでしょう。検査の目的や限界を正しく理解することが、不要な罪悪感を手放す第一歩になります。

次の一歩として大切なのは、「検査で陽性と言われた=すべてが決まってしまった」と考えず、落ち着いて情報を整理し直すことです。NIPTなどの出生前スクリーニングはあくまで「可能性が高いかどうか」を示す検査であり、確定には羊水検査などの診断的検査と、遺伝カウンセリングによる丁寧な説明が欠かせません。ダウン症など、他の染色体数の変化に関する解説を通じて出生前診断の全体像を把握したい場合は、出生前診断の流れを解説した記事も参考になります。トリプルXについても同様に、検査の精度や限界、結果が示す「リスク」と実際の生活上の影響との違いを専門家と一緒に確認していくことが重要です。そのうえで、ご家族の価値観や生活環境に合った選択肢を、時間をかけて話し合っていきましょう。

診断が確定した後、特に乳幼児期から学童期にかけては、「どのような支援をいつから始めるか」がお子さんの将来の生活のしやすさに大きく影響します。本文で紹介されているように、トリプルXでは言語発達や学習面、協調運動、そして不安傾向などに軽い課題が出やすい一方で、まったく問題なく成長するケースも少なくありません。そのため、小児科や発達外来で定期的に発達の様子をチェックし、必要に応じて療育(言語療法・作業療法など)や学校での合理的配慮につなげていくことが勧められます。日本の小児神経疾患や発達障害全般についての診断・治療・支援制度を整理した小児神経・発達障害の完全ガイドを読みながら、お子さんに必要そうな支援とそうでない支援を一緒に検討してみてください。早期介入は「問題を探すこと」ではなく、お子さんの得意・不得意を早めに知り、強みを伸ばしながら苦手をサポートするための前向きなプロセスです。

一方で、トリプルXというラベルだけにとらわれて、「将来は必ず社会参加が難しくなるのでは」と悲観し過ぎてしまうのも避けたいポイントです。実際には、適切な支援や環境調整があれば、学校生活や仕事、人間関係を含めて豊かな人生を送っている当事者も多くいます。発達障害や自閉スペクトラム症の子どもの社会参加を支える具体的な工夫をまとめた社会参加支援ガイドは、トリプルXのお子さんにも応用できるヒントが多いはずです。診断名に一喜一憂するのではなく、「この子がどんな環境なら安心して力を発揮できるか」を家族と支援者で一緒に考えていくことが大切です。

トリプルX症候群という診断は、たしかに驚きと不安をもたらしますが、それは同時に「お子さんをより深く理解し、早い段階から支えるためのチャンス」でもあります。本記事とここで紹介した関連ガイドを手がかりに、焦らず一歩ずつ情報を整理し、ご家族なりのペースで次の行動を選んでいきましょう。完璧な親である必要はありません。必要なときに助けを借りながら、お子さんとともに学び、成長していけば十分です。

第I部:分析編 トリプルX症候群の包括的分析

第1章:トリプルX症候群の紹介 – 染色体一本以上の意味

1.1. 医学的定義:トリプルX症候群(トリプルXしょうこうぐん)とは?

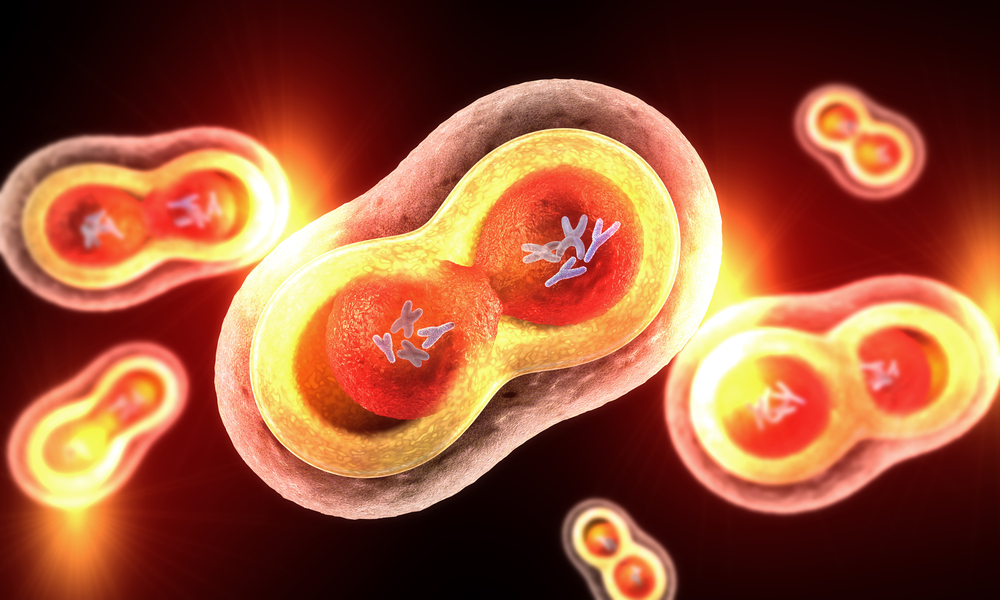

トリプルX症候群は、トリソミーX、47,XXX、または超女性症候群(Superfemale Syndrome)としても知られ、女性にのみ発生する遺伝的状態です1。遺伝学的には、体の各細胞に3本目のX染色体が存在することによって定義されます。通常の女性の性染色体構成である46,XXに対し、この状態を持つ人々は47,XXXの染色体構成を持ちます2。最初に強調すべき重要な点は、「症候群」と呼ばれているものの、トリプルXは伝統的な意味での病気ではないということです。感染性はなく、生命を脅かす状態でもありません6。むしろ、それは染色体の多様性、つまり「生まれつきの体質」と見なされ、その臨床的発現は非常に広範にわたります7。関連する特徴は、全く症状がない場合から、発達、学習、社会性の面で軽度から中等度の課題を伴う場合まで様々です。この多様性こそが、トリプルX症候群の最も顕著な特徴の一つです。

1.2. 頻度と診断の実態:「沈黙の状態」

トリプルX症候群は稀な状態ではありません。疫学研究によると、世界中の女児出生の約1,000人に1人の割合で発生することが一貫して示されています8。これは、例えば米国のような国では、毎日5人から10人の女児がこの状態で生まれていることを意味します2。しかし、発生頻度と診断率の間には大きな隔たりがあります。比較的一般的であるにもかかわらず、生涯を通じて診断されるのは全症例の約10%から13%に過ぎないと推定されています12。残りの大多数、約90%は、自身が余分なX染色体を持っていることを知らずに一生を過ごします。この診断不足の主な理由は、症状があったとしても、非常に軽微で繊細であるか、あるいは全く存在しないため、医学的な注意を引くに至らないためです6。この診断不足は、古い医学文献において「紹介バイアス(referral bias)」を生み出しました20。初期の研究は、発達や行動に明らかな懸念があるためにクリニックに紹介された個人に基づいていることが多く、これにより、この症候群に対してやや偏った、より否定的なイメージが不本意に形成されました。対照的に、新生児スクリーニング研究では、子どもたちが出生直後に無作為に特定され、経時的に追跡されるため、より客観的でバランスの取れた視点が提供されます。これらの研究は、完全に正常な発達を含む、はるかに広範な結果のスペクトラムを示しています20。このバイアスを理解することは、特に出生前診断を受けた家族にとって、時代遅れで警鐘を鳴らすような記述に惑わされず、批判的に情報に接するために非常に重要です。

1.3. 用語について:「症候群」、「状態」、それとも「トリプルX女性」?

私たちが医学的状態を説明するために使用する言葉は、私たちがそれをどのように認識するかに深く影響します。近年、医学界や支援団体では、トリプルX症候群の呼び方について大きな変化がありました。ますます多くの専門家や組織が、「トリプルX症候群(トリプルXしょうこうぐん)」の代わりに「トリプルX女性(トリプルXじょせい)」や「トリプルXの状態」といった用語を使用することを提案しています7。この変化は単なる意味論の問題ではありません。それは、この状態に対するより深く、より人道的な理解を反映しています。「症候群」という言葉の使用は、しばしば深刻な障害や複雑な医学的問題の集合体を想起させますが、これは47,XXX女性の大多数の実態を正確に反映していません。「トリプルX女性」のような用語を使用したり、これを「遺伝的な個性」と見なしたりすることで、私たちは以下のことを行っています:

- スティグマの軽減:「症候群」というレッテルを剥がすことで、個人や家族が直面しうる心理的負担や社会的スティグマを軽減します。

- 多様性の強調:これが人間の発達のスペクトラム内の一つの多様性であり、必ずしも「治療」を必要とする「病気」ではないことを認めます。

- 個人のエンパワーメント:この呼び方は人間を第一に考え、遺伝的状態を彼らのアイデンティティの一部として捉え、彼らの全てではないと見なします。

この新しい言葉遣いの採用は、エンパワーメントのための強力なツールです。それは、親が診断だけに焦点を当てるのではなく、子どもの可能性に目を向けるのを助けます。本稿ではこれらの用語を一貫して使用し、読者の皆様にもこの認識の積極的な変化に参加することを奨励します。

1.4. 遺伝的原因:細胞分裂のエラーと母親の年齢の役割

トリプルX症候群は、通常のメンデル遺伝の法則に従って親から受け継がれる状態ではありません。ほとんどの症例は、生殖細胞(卵子または精子)が形成される過程で起こる「不分離(nondisjunction)」と呼ばれる細胞分裂のランダムなエラーによって発生します2。この過程で染色体が正しく分離されず、結果として余分なX染色体を持つ卵子または精子ができます。この生殖細胞が受精に関与すると、胚は各細胞に3本のX染色体を持つ47本の染色体を持つことになります。

エラーの起源:研究によれば、ほとんどの症例(減数分裂第一分裂で約63%、第二分裂で17.4%)において、不分離エラーは母親側で、卵子形成の過程で発生します21。

母親の年齢の役割:母親の年齢とトリプルX症候群の子どもを授かるリスクとの間には明確な関連があります。高齢、特に35歳以上で妊娠する女性は、卵細胞の分裂過程で不分離エラーが起こるリスクが高くなります6。症例の約70%は、母親の高齢が関連していると考えられています8。これは、ダウン症候群(21トリソミー)など他のトリソミー症候群を引き起こすメカニズムと類似しています。

モザイク型(Mosaicism):約10%から20%の症例では、細胞分裂のエラーは受精前ではなく、胚発生の非常に初期の段階で起こります2。これはモザイク型(例:46,XX/47,XXX)と呼ばれる状態につながり、体内に2つ以上の異なる細胞系列が存在します:正常な細胞系列(46,XX)と余分なX染色体を持つ細胞系列(47,XXX)です。モザイク型を持つ人々は、体内の異常細胞の割合や分布に応じて、症状がより軽微であるか、全くないことがよくあります4。

1.5. 生物学的メカニズム:X染色体の不活性化と表現型への影響

常染色体(例えばダウン症候群)が1本増えることに比べて、X染色体が丸ごと1本増えても症状がはるかに軽微なのはなぜか、という自然な疑問が生じます。その答えは、X染色体不活性化(X-chromosome inactivation)と呼ばれる巧妙な生物学的メカニズムにあります。46,XXの染色体構成を持つ女性では、X染色体上の遺伝子が男性(46,XY)の2倍の量で発現するのを避けるため、各細胞内の2本のX染色体のうち1本が、胚発生の初期段階でランダムに不活性化されます。不活性化されたX染色体は、バー小体(Barr body)と呼ばれる小さく凝縮した構造になり、その上のほとんどの遺伝子は発現しません7。トリプルX女性(47,XXX)では、この遺伝子量補正メカニズムが同様に機能します。1本ではなく、3本のうち2本のX染色体が不活性化され、各細胞に2つのバー小体が形成されます7。このメカニズムにより、ほとんどの基本的な細胞機能が正常に働き、症状が一般的に軽微である理由が説明されます。しかし、この不活性化は完全ではありません。「不活性化された」X染色体上の一部の遺伝子は、このサイレンシングを「逃れ」、ある程度発現し続けます。トリプルX症候群に関連する身体的および発達的特徴は、この余分なX染色体上の「エスケープ」遺伝子の過剰発現によって引き起こされると考えられています21。例えば、X染色体の偽常染色体領域に位置し、不活性化を免れるSHOX遺伝子(Short-stature-homeobox-containing gene)は、余分なX染色体を持つ人々の高身長に関連していると考えられています21。

第2章:臨床的特徴 – 広範な表現型のスペクトラム

トリプルX症候群は、個人間での臨床的表現型の大きな多様性によって特徴づけられます。一部の人々は全く兆候を示さないかもしれませんが、他の人々は軽度から中等度の一連の課題に直面する可能性があります。バランスの取れた正確な見方を持つためには、この表現型の全スペクトラムを理解することが重要です。

2.1. 身体的特徴:高身長から微細な兆候まで

トリプルX症候群の身体的特徴はしばしば目立たず、常に存在するわけではありません。

- 身長:最も一貫性があり、目立ちやすい身体的特徴は平均以上の身長です6。この急激な成長は通常4歳から8歳の間に顕著になり、思春期までには多くの女児が身長75パーセンタイル以上(同年代の75%より高い)になります18。特筆すべきは、胴体に比べて脚が長い傾向があることです20。

- 体重と体格:身長は高いものの、トリプルXの女児は身長に比して体重が軽い傾向があり、ほっそりとした体型になります6。

- 出生時の特徴:47,XXXの新生児は通常、外見上全く正常です。しかし、出生時平均体重は46,XXの乳児より約400~500グラム軽く、頭囲もやや小さい傾向があります4。

- その他の微細な特徴:

2.2. 神経運動発達:筋緊張、協調性、および発達のマイルストーン

運動に関する課題は、早期に気づかれる可能性のある兆候の一つです。

- 筋緊張低下(Hypotonia):これは非常に一般的な特徴で、筋肉が「柔らかい」または「ぐにゃぐにゃ」した感じと表現されます4。筋緊張低下は筋力低下ではなく、受動的な運動に対する筋肉の抵抗が減少している状態です。

- 運動マイルストーンの達成遅延:筋緊張低下のため、乳幼児は粗大運動のマイルストーンの達成が遅れることがあります。例えば、座る、這う、歩くのが同年代の子どもより遅れる可能性があります2。平均歩行開始年齢は16~18ヶ月頃になることがあります4。

- 協調性の困難:多くのトリプルXの女児や女性は、運動協調の困難(発達性協調運動障害)を抱えており、不器用さや、自転車に乗る、スポーツをする、書くといった協調を要する活動での困難として現れることがあります18。関節が通常より緩く、怪我のリスクが高まることもあります6。

2.3. 言語および認知発達:課題と可能性

言語と認知の領域は、トリプルX症候群の課題が最も顕著に現れることが多い場所です。

- 言語および発話の発達遅延:これは、この状態の最も中心的で一般的な特徴の一つと見なされています。遅れは、表出言語(話す能力、アイデアを表現する能力)と受容言語(他者の言葉を理解する能力)の両方に影響を与える可能性があります2。いくつかの研究では、学齢期の女児の最大75%が何らかの形の言語障害を経験していることが示唆されています8。

- 学習困難:言語の問題は、後の学習困難の根本原因となることがよくあります。特に、トリプルXの女児は、失読症(dyslexia)や、読解力および流暢な読書に関連する問題のリスクが高いです6。

- 認知プロファイル(IQ):平均して、トリプルX症候群を持つ人々のIQは、兄弟姉妹や対照群と比較して約10~20ポイント低い傾向があり、特に言語性IQ(Verbal IQ)でその傾向が見られます8。しかし、これはあくまで平均値であることを強調することが非常に重要です。IQの範囲は広く、多くの人々が正常範囲内のIQを持ち、中には大学を卒業し専門分野で成功する人もいます8。さらに、空間的・論理的な問題解決能力に関連する非言語性IQ(non-verbal IQ)は、しばしば平均または平均以上です18。

研究では、重要な因果連鎖が特定されています。言語と言葉の初期の遅れは、学習、特に読書における困難の主要な危険因子となります。子どもがコミュニケーションや学校の授業についていくのに苦労すると、不安、低い自尊心、友人作りの困難など、一連の否定的な感情的・社会的結果につながる可能性があります6。ある文献では、「言語発達の遅れは、学校や社会での不安を悪化させ、行動問題が起こりやすくなる可能性がある」と明確に指摘されています6。これは、早期の言語介入がコミュニケーションスキルを向上させるだけでなく、長期的な精神的・社会的健康のための重要な予防策であることを強調しています。

2.4. 心理的健康と社会的行動:不安、ADHD、および社会的スキル

コミュニケーションと学習における課題は、心理的健康と社会的相互作用の能力に影響を与える可能性があります。

- 一般的な問題:研究によると、トリプルX症候群を持つ人々における不安症、うつ病、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の罹患率は、一般人口よりも高いことが示されています5。

- 性格と社会的特徴:多くの女児は、内気で臆病、自尊心が低いと表現されます15。彼女たちは友人関係を築き、維持することに困難を感じたり、微細な社会的合図や他者(特に悲しみや恐怖などの否定的な感情)の感情を理解することが難しい場合があります18。

- 環境の重要性:47,XXXの個人は、安定し、愛情深く、支援的な家庭環境で最もよく成長します20。興味深いことに、彼女たちの生活の質と自信は、プレッシャーの多い学校環境を離れた後に著しく改善するようです20。

2.5. 生殖に関する健康:思春期、妊孕性、および早発卵巣不全(POI)のリスク

生殖に関する健康の分野は、トリプルX症候群に関する理解が時間とともにどのように進化したかを示す典型的な例です。

- 思春期と月経:ほとんどのトリプルXの女児は、正常な年齢で思春期を迎え、月経が始まります2。しかし、一部のケースでは月経不順や無月経(月経の欠如)を経験することがあります9。

- 妊孕性:多くの文献は、47,XXX女性の大多数が正常な妊孕性を持ち、医療介入なしに妊娠し、健康な子どもを産むことができると断言しています2。

- 早発卵巣不全(Premature Ovarian Insufficiency – POI)のリスク:これは比較的新しい重要な発見であり、妊孕性の全体像に重要なニュアンスを加えます。近年の研究、特に抗ミュラー管ホルモン(AMH)のようなバイオマーカーを用いた研究では、トリプルX女性は一般人口に比べて早期に卵巣予備能が低下するリスクが高いことが示されています13。ある特定の研究では、卵巣に残っている卵子の数を反映する指標であるAMH濃度が、トリプルXの女児では対照群に比べて有意に低いことが示されました16。

この情報は一見矛盾しているように見えるかもしれません。妊孕性が「正常」でありながら、「早発卵巣不全」のリスクがあるとはどういうことでしょうか?この二つの点の調和は、妊孕性と生殖可能期間の違いにあります。「正常な妊孕性」とは、多くの場合、多くの女性が青年期および若年成人期に自然に妊娠できることを意味します。しかし、POIのリスクは、彼女たちの「妊娠可能な窓」がより短く、早期に閉経を迎える可能性があることを示唆しています。これは不妊の問題ではなく、生殖可能期間が短縮される可能性の問題です。この微妙な理解は、長期的な健康管理にとって重要な意味を持ちます。それは、積極的なカウンセリングと内分泌学的モニタリングの必要性を示唆しています。思春期の少女や成人女性でトリプルXの診断を受けている場合は、婦人科医や内分泌科医と長期的な生殖に関する健康について話し合うことが推奨されます。定期的な卵巣機能のモニタリング(例:AMH検査)や、希望する場合には家族計画の選択肢(卵子凍結などの妊孕性温存を含む)について話し合うことは、包括的な健康管理の重要な部分です。

| 領域 | 頻度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 身体的 | 非常に一般的 / 一般的 | 平均以上の身長(特に長い脚)、筋緊張低下(Hypotonia) |

| あまり一般的でない | 斜指症(Clinodactyly)、眼間開離(Hypertelorism)、眼角贅皮(Epicanthal folds)、脊柱側彎症(Scoliosis)、扁平足6 | |

| 稀 | 腎臓または尿路の異常、心臓の異常、漏斗胸(Pectus excavatum)18 | |

| 神経発達 / 認知 | 非常に一般的 / 一般的 | 言語および発話の発達遅延、学習困難(特に読書と読解)、平均以下の言語性IQ6 |

| あまり一般的でない | 運動マイルストーンの達成遅延(座る、歩く)、協調運動の困難(不器用さ)、実行機能の困難(計画、集中)6 | |

| 心理・社会的 | 非常に一般的 / 一般的 | 不安、低い自尊心、内気、社会的関係における困難15 |

| あまり一般的でない | 注意欠陥・多動性障害(ADHD)、うつ病、感情認識の困難6 | |

| 生殖に関する健康・その他 | 一般的 | 正常な思春期と妊孕性(特に若年時)6 |

| あまり一般的でない | 早発卵巣不全(POI)のリスク、月経不順、痙攣(約10-16%)、歯科的問題11 |

第3章:診断 – 出生前から出生後まで

トリプルX症候群の診断は、胎児期から成人期まで、人生のどの段階でも行われる可能性があります。それぞれの診断経路には、独自の特徴と意義があります。

3.1. 出生前診断:NIPT、羊水検査、およびCVSの役割

近年、主として先進的なスクリーニング技術の普及により、出生前にトリプルXと診断される症例数が大幅に増加しています。

- NIPT(新型出生前診断 – 無侵襲的出生前遺伝学的検査):これは、通常は妊娠9週または10週から母親の血液を採取して行われるスクリーニング検査です。この検査は、母親の血中を循環する胎児の遊離DNA断片を分析し、47,XXXを含む染色体異常の高いリスクを検出します7。NIPTは安全な方法で、流産のリスクはありません。しかし、NIPTは診断検査ではなく、スクリーニング検査であることを覚えておくことが重要です。「陽性」または「高リスク」という結果は、確認のためにさらなる検査が必要であることを意味します9。

- 侵襲的診断検査:確定診断のためには、胎児の細胞を直接分析する必要があります。これは主に2つの手技によって行われます:

- 絨毛検査(Chorionic Villus Sampling – CVS):通常11週から14週にかけて行われ、胎盤から少量の組織サンプルを採取して染色体を分析します7。

- 羊水検査(Amniocentesis):通常15週以降に行われ、胎児を包む羊水から胎児の細胞を含むサンプルを採取して分析します7。

CVSと羊水検査はどちらも正確な診断結果をもたらしますが、わずかながら(約0.1-0.3%)流産を引き起こすリスクがあります29。

- 超音波検査:ダウン症候群やエドワーズ症候群のように超音波で構造的異常(例:後頸部透過像、心奇形)が見られることがある他のトリソミー症候群とは異なり、トリプルX症候群は通常、超音波で特徴的な所見を示しません6。したがって、超音波はこの状態のスクリーニングには効果的なツールではありません。

3.2. 出生後診断:染色体検査と示唆的な兆候

トリプルX症例の大部分は、出生後、多くは小児期あるいはそれ以降に診断されます。

- 診断方法:出生後の確定診断は、核型分析(かくけいぶんせき)と呼ばれる簡単な血液検査によって行われます。この検査は、その人の染色体セットの画像を作成し、遺伝学者が3本目のX染色体の存在を特定することを可能にします6。

- 診断を示唆する兆候:出生後の診断は通常、偶然ではありません。それは多くの場合、親や医療専門家が特定の兆候に気づいたことによって促されます。検査に至る最も一般的な理由には以下が含まれます:

3.3. 早期診断の重要性:出生前診断と出生後診断の結果の比較

近年の研究から得られた最も重要な発見の一つは、早期診断がもたらす肯定的な影響です。ある大規模で影響力のある研究では、2つのグループ間の神経発達の結果が比較されました:出生前に診断されたグループ(通常はNIPTと羊水検査による)と、出生後に診断されたグループ(通常は症状があったため)です2430。結果は明白でした:出生前診断群は、出生後診断群と比較して、言語性IQ、総合的な能力指数、および適応生活スキルにおいて、有意に高い平均スコアを示しました24。出生後診断群の平均診断年齢は約6歳であり、これはこれらの子どもたちが重要な早期介入の機会を何年も逃してしまったことを意味します24。これは、2つのグループ間に本質的な生物学的差異があることを意味するわけではありません。むしろ、それは早期介入の力を示しています。出生前に診断を受けることは、最初はショックかもしれませんが、大きな利点をもたらします。それは「早期理解という贈り物」です。これにより、親と医療専門家は最初から積極的に関わることができます。彼らは子どもの発達を注意深く監視し、最初のニーズが現れた時点ですぐに療法(言語療法など)を開始し、子どもが学校に通い始める前に必要な教育的支援を準備することができます23。したがって、NIPTで陽性の結果を受け取ることは、危機としてではなく、機会として捉えるべきです。それは、子どもに可能な限り最善の支援を与え、彼らの発達軌道を最適化し、言語の課題から学習や社会的な問題へと続く負の連鎖を防ぐための機会なのです。これこそが、本報告書の次章で提示される行動計画の基盤となります。

第II部:行動計画編 日本における支援とナビゲーション

このセクションでは、「何であるか」の分析から「どのように対処するか」という指針へと移行します。日本の家族が診断を管理し、介入療法にアクセスし、国の複雑な支援制度を乗り越えるための実践的なロードマップを提供します。

第4章:管理と早期介入 – 成長の基盤を築く

4.1. 黄金律:「治療法」はなく、「支援」のみ

最初に理解すべき最も重要なことは、余分なX染色体を「治療」したり除去したりする方法はないということです。したがって、トリプルX症候群の管理の全焦点は支援に置かれます7。目標は、各子どもの個別のニーズを特定し、彼らが課題を克服し、潜在能力を最大限に発揮するのを助けるための的を絞った介入を提供することです。第二の原則は早期介入です。研究は、療法や支援をできるだけ早く始めることが最善の結果をもたらすことを説得力をもって証明しています6。学校で問題が明らかになるまで待つことは、子どもの脳が最も柔軟である幼少期の重要な機会の窓を失う可能性があります。

4.2. 発達療法(療育 – Ryoiku):言語、理学、および作業療法

日本では、特別なニーズを持つ子どもたちのための早期介入システムは一般に「療育(りょういく)」と呼ばれています。これは、さまざまな療法を含む包括的なアプローチです。

- 言語療法(げんごりょうほう):言語や発話の問題の発生率が高いため、これはほとんどのトリプルXの子どもにとって最も重要な介入です。言語聴覚士が子どものコミュニケーションスキルを評価し、理解力、表現力、発音、および社会的状況での言語使用を改善するための個別化されたプログラムを開発します6。

- 理学療法(りがくりょうほう):筋緊張低下(hypotonia)や運動発達の遅れがある乳幼児に非常に有用です。理学療法士は、筋力を強化し、バランスや協調性を改善し、子どもが座る、這う、歩くといった粗大運動のマイルストーンを達成するのを助けます6。

- 作業療法(さぎょうりょうほう):微細運動スキル(鉛筆を持つ、はさみを使うなど)や、日常生活に必要な自己管理スキル(着替え、食事など)の発達に焦点を当てます。この療法は、感覚処理の問題にも対処できます27。

- 行動療法(こうどうりょうほう):子どもが行動上の問題、不安、またはADHD様の症状を示す場合、認知行動療法(CBT)やその他のアプローチが、子どもと家族が効果的な対処戦略を開発するのを助けるために推奨されることがあります6。

4.3. 教育的支援:個別支援計画の構築

子どもが学齢期に達したら、学校と緊密に協力することが非常に重要です。特に読書における学習困難のリスクが高いため、子どもは特別な教育的支援を必要とする場合があります12。日本では、これは「合理的配慮」という概念を通じて実現され、詳細は第5.5章で議論します。親は、以下のような調整を含む、子どものための個別支援計画を要求する権利があります:

- 教室での追加支援。

- 子どもの学習スタイルに合わせた指導戦略。

- 支援技術の使用。

- テスト時間の延長。

4.4. 心理的支援:自尊心の構築と不安の管理

精神的健康は、包括的な管理の不可欠な部分です。

- 心理カウンセリング:子どもと家族の両方に利益をもたらすことができます。それは、懸念事項について話し合い、不安やうつ病に対処するスキルを学び、社会的スキルを向上させるための安全な空間を提供します27。

- 支援的な環境の構築:家族ができる最も重要なことは、安定し、愛情深く、励ましのある家庭環境を作ることです20。子どもの長所に焦点を当て、努力を褒め、自尊心を育む手助けをすることが、感情的に健全な発達の基盤となります。

4.5. 定期的な健康モニタリング:腎臓、心臓、および内分泌系の問題のスクリーニング

発達および教育上の支援に加えて、定期的な身体的健康のモニタリングも不可欠です。医師は、発生する可能性のある問題を早期に発見し治療するために、小児期から成人期にかけて定期的なスクリーニングを勧めることがあります27。注意すべき領域には以下が含まれます:

- 腎臓の健康:構造的異常をチェックするために腎臓の超音波検査が推奨されることがあります5。

- 心臓の健康:稀ではありますが、心臓の検査が検討されることがあります5。

- 内分泌系の健康:これはますます重視されるようになっている領域です。子どもが思春期に入ると、内分泌科医や小児科医と卵巣機能やPOIのリスクについて話し合うことが非常に重要です。定期的なモニタリングは、将来の生殖に関する健康について賢明な決定を下すのに役立ちます16。

第5章:日本の医療・支援制度の歩き方

日本の制度や法律を理解することは、お子様が受ける権利のあるすべての支援を確実に受けられるようにするための鍵です。

5.1. 遺伝カウンセリング:役割、プロセス、および探し方

遺伝カウンセリングは、診断または陽性のスクリーニング結果を受けた後の、最初で最も重要なステップです。

- 役割:認定遺伝カウンセラーまたは臨床遺伝専門医は、以下の手助けをします:

- トリプルX症候群の遺伝的性質を明確に理解する。

- 最新の科学的根拠に基づいて臨床的表現型のスペクトラムを説明する。

- 検査結果が子どもと家族にとって何を意味するかを話し合う。

- 心理的支援を提供し、複雑な感情に対処するのを助ける。

- 次のステップや利用可能な支援リソースについて案内する6。

- 日本のプロセス:遺伝カウンセリングセッションは通常、主要な病院や専門クリニックで行われます。これは多くの場合、自費診療であり、初診料は約11,000円です31。事前に予約が必要です。ミネルバクリニックやヒロクリニックのような一部の私立NIPTクリニックも、専門的な遺伝カウンセリングサービスを提供しています9。

- 探し方:産科医や小児科医に遺伝クリニックへの紹介を依頼することができます。事前に質問や家族歴に関する情報を準備しておくと、カウンセリングセッションがより効果的になります31。

5.2. 日本におけるNIPT検査:JSOGとMHLWのガイドラインの遵守

日本のNIPT市場は、認可施設と無認可施設の2種類が存在するため、混乱を招く可能性があります。

- 背景:無認可施設は、遺伝カウンセリングの基準を保証せずに消費者に直接検査を提供することが多く、陽性結果を受け取った際に家族に多くの不安と混乱を引き起こしています32。

- 公式ガイドライン:患者を保護するため、日本産科婦人科学会(JSOG)や厚生労働省(MHLW)を含む日本の主要な医学団体は、認可施設に対して厳格なガイドラインを発行しています28。これらのガイドラインは以下を要求します:

- 適格な対象者(例:母親の高齢、既往歴など)にのみ検査を実施する。

- 検査前後に包括的な遺伝カウンセリングを義務付ける。

- 多分野にわたる支援を確保するために小児科医や遺伝専門医の関与を求める。

- 行動の推奨:あなたとあなたの家族が包括的なケアと支援を受けられるように、常に認可施設を選択してください。これにより、単に検査結果を受け取るだけでなく、賢明な決定を下すために必要な専門的なカウンセリングと支援を受けることができます。

5.3. 発達障害者支援法:権利とサービス

これは、発達上の課題を持つ人々を支援するための法的基盤を提供する重要な法律です。

- 法律の説明:この法律は、「発達障害」を自閉症、ADHD、学習障害(LD)などの状態を含むと定義しています36。

- 重要な関連性:トリプルX症候群は染色体異常ですが、自動的に「発達障害」として分類されるわけではありません。しかし、その一般的な症状である学習困難、ADHD様の症状、社会的コミュニケーションの問題は、発達障害の法的定義に含まれます6。これは家族が知っておくべき重要な関連性です。つまり:

- トリプルXの診断を受け、かつ学習、行動、または社会的な困難を示す子どもは、この法律に基づく支援サービスの対象となる可能性があります。

- 支援サービス:この法律は、以下を含む全国的な支援ネットワークを確立しています:

- 発達障害者支援センター:これらは都道府県/市レベルのセンターであり、個人や家族に情報提供、相談、およびサービスの調整を行う窓口です39。

- 教育、雇用、および地域生活に関するその他の支援プログラム。

5.4. 療育手帳:利点、申請プロセス、および支援サービス

療育手帳は、日本の重要な福祉ツールです。

- 定義:これは、知的障害があると判定された人々が支援サービスにアクセスしやすくするために発行される公式な手帳です42。名称は地域によって異なり、例えば東京や横浜では「愛の手帳」と呼ばれています44。

- 交付基準:手帳の交付は通常、IQ(一般的に70-75以下)と日常生活動作の困難度の2つの主要な要素に基づいています45。したがって、すべてのトリプルXの子どもがこの手帳の対象となるわけではありません。交付は、状態が個人の認知能力にどの程度影響するかに依存します。兵庫県のように、知的障害がなくても発達障害の診断があれば手帳を交付する、より柔軟な基準を持つ自治体もあります47。

- 申請プロセス:親は市/区の福祉事務所に申請書を提出する必要があります。その後、子どもは児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)で評価を受けます43。

- 利点:療育手帳を所持することには、以下を含む多くの実用的な利点があります:

- 所得税および住民税の減免。

- 特別児童扶養手当などの手当の受給。

- 公共交通機関(電車、バス)の運賃割引。

- 公共施設(博物館、公園など)の入場料無料または割引。

- 医療費の助成。

- 公営住宅の優先入居。

- 障害者雇用枠を通じた就職支援44。

5.5. 学校での支援:合理的配慮の要求と実施

日本の障害者差別解消法は、教育機関が障害のある生徒に「合理的配慮」を提供しなければならないと定めています。

- 定義:「合理的配慮」とは、障害のある生徒が教育を受ける権利を平等に享受できるようにするための、必要かつ適切な変更や調整であり、学校に「過重な負担」を課さないものとされています48。

- トリプルXの子どもへの具体例:一般的な課題に基づき、「合理的配慮」には以下のような措置が含まれる可能性があります:

- 学習困難に対して:テスト時間の延長、講義資料の事前配布、講義の録音や板書の写真撮影の許可、手書きの代わりにノートパソコンでの筆記の許可48。

- ADHD/集中困難に対して:窓や気晴らしになるものから離れた前方の席への配置、大きな課題を小さなステップに分割する。

- 社会的 anxiety に対して:クラスでの発表の代わりにレポートでの提出を許可する、圧倒された時に行ける「安全な場所」を校内に設ける。

- 要求プロセス:「合理的配慮」の提供は自動的ではありません。それは家族と学校との間の建設的な対話を必要とします。親は積極的に:

- 子どもの具体的な困難を明確に提示する。

- 具体的な支援策を提案する。

- 実現可能性に関する学校の見解を聞き、共に最適な解決策を見つけ出す。

支援を要求することは「わがまま」ではなく、子どもが公正な教育環境を享受する権利を行使することです49。

| 段階 | 医療・モニタリング | 発達支援・教育 | 社会福祉制度 |

|---|---|---|---|

| 新生児・幼児期 (0-5歳) | – 医師の推奨に従い、腎臓と心臓のスクリーニング。 – 小児科医と定期的に発達マイルストーンを注意深く追跡。 |

– 遅れの兆候があれば、言語療法や理学療法などの早期介入(療育)を開始。 – 地域の児童発達支援センターで相談。 |

– 市役所・区役所の福祉課に連絡し、子ども向け支援サービスについて尋ねる。 – 後で使用するために、医療記録や発達報告書を収集・保管し始める。 |

| 小学校期 (6-12歳) | – 全般的な健康状態の追跡を継続。 – 行動(ADHD、不安)に関する懸念があれば、管理戦略について医師と話し合う。 |

– 学校と協力して個別の教育支援計画を作成。 – 教室での「合理的配慮」(例:試験時間延長、ノートテイク支援)を正式に要求。 |

– 子どもが対象となる場合、支援サービスや割引を受けるために療育手帳の申請を検討。 |

| 中学校・思春期 (13-18歳) | – POIのリスクについて内分泌科医または婦人科医と話し合う。 – 必要であれば、生殖に関する健康や妊孕性温存の選択肢についてカウンセリングを受ける。 |

– 高度な学習要求に合わせて教育支援計画を調整。 – 社会的スキルや自立生活スキルを発達させる活動への参加を奨励。 |

– 学校から職場への移行支援プログラムや、障害者向けの職業指導サービスについて調べる。 |

| 成人期 (18歳以上) | – 定期的な健康モニタリング、特に卵巣機能と精神的健康を維持。 | – 必要であれば、就労支援サービス(例:障害者向け窓口のあるハローワーク経由)を探す。 | – (もしあれば)療育手帳を利用し、住居、税金、および成人向けのその他の社会福祉サービスに関する支援を受ける。 |

第6章:トリプルX症候群との生活 – 展望とリソース

6.1. 長期的な展望:教育、雇用、および生活の質

トリプルX症候群を持つ少女や女性の展望は、全体として非常に肯定的です。早期発見と適切な支援があれば、ほとんどの人が健康で自立した、充実した人生を送ることができます12。多くの人が普通教育を修了し、大学や短期大学に進学し、安定した職に就き、意味のある人間関係を築いています8。しかし、現実的でバランスの取れた見方が必要です。一部の個人は、特に実行機能、社会的スキル、精神的健康の分野で、生涯にわたって課題に直面し続ける可能性があります。デンマークのある研究では、47,XXX女性は対照群と比較して、パートナーを持つ、母親になる、またはより高い学歴を達成する可能性が低い傾向があることが示されました25。これは彼女たちの潜在能力を否定するものではなく、継続的な支援と、早期からの必要な生活スキルの構築の重要性を強調しています。前述の通り、多くの人々の生活の質は、学校環境を離れ、自分の能力に合った仕事を見つけた後に改善されるようです20。

6.2. 診断の共有:いつ、どのように子どもに話すか

これは個人的な決断であり、すべての人に当てはまる正解はありません。しかし、専門家は通常、子どもの年齢や理解度に合わせて、オープンかつ誠実に情報を共有することを勧めています。

- 早く、シンプルに始める:違いを肯定的に説明することから始めることができます。例えば、「あなたの体は少し違う働き方をするの。だから、本を読むのを学ぶのにもう少し助けが必要なのよ」のように。

- 長所に焦点を当てる:子どもの長所や才能を強調し、遺伝的状態は自分の一部に過ぎないことを理解させる。

- 正常化する:誰もがそれぞれに挑戦と強みを持っていることを説明する。

- 肯定的な言葉を使う:否定的なイメージを減らすために、「症候群」ではなく「トリプルX女性」のような用語を使用する。

- 支援を求める:確信が持てない場合は、心理学者や遺伝カウンセラーに相談し、この会話へのアプローチ方法について指導を受ける。

6.3. 日本および国際的な支援団体とコミュニティ

同じ境遇にある他の家族とつながることは、慰め、経験の共有、そして大きな力をもたらすことがあります。

- 日本国内:日本でトリプルX症候群に特化した支援グループはまだ稀です19。しかし、家族は発達障害者や希少疾患のためのより大きな組織を通じて支援を見つけることができます。地域の発達障害者支援センターは良い出発点です。

- 国際的:優れた情報と支援を提供する多くの信頼できる国際組織があります。

よくある質問

問:トリプルX症候群は遺伝しますか?私の娘は自分の子どもにそれを伝える可能性がありますか?

答:ほとんどのトリプルX症例はランダムなエラーによって発生し、遺伝しません2。理論的には、47,XXXの女性は余分なX染色体を子どもに伝える可能性が50%ありますが、実際のリスクははるかに低いと考えられています。ほとんどの47,XXX女性は、正常な染色体構成の子どもを産みます。

問:私の娘は特別支援学校に通う必要がありますか?

答:ほとんどのトリプルXの子どもは、適切な支援(合理的配慮)があれば、通常の学校で学ぶことができます6。

問:この診断は娘の寿命に影響しますか?

答:いいえ。トリプルX症候群は寿命に影響しません。この状態を持つ人々は、一般人口と同様の平均寿命を持ちます6。

問:診断を受けたら、どこから始めればよいですか?

答:最初のステップは、診断について深く理解するために専門的な遺伝カウンセリングを受けることです。次に、小児科医と協力して子どもの発達を監視し、必要であれば早期介入療法(特に言語療法)を開始してください。本稿の年齢別支援ロードマップ(表5.1)をガイドとしてご活用ください。

結論

トリプルX症候群(47,XXX)は、比較的よく見られる遺伝的状態ですが、その広範な表現型と低い診断率のためにしばしば誤解されています。この包括的な分析が示すように、大多数の個人にとって、これは衰弱させるような状態ではなく、管理可能な多様性であり、その特徴はしばしば軽微で繊細です。主な課題は通常、言語発達、学習、および社会的スキルの領域に集中しますが、適切な支援があれば、長期的な展望は非常に肯定的です。科学的根拠は、早期診断、特に出生前診断が絶望の原因ではなく、エンパワーメントのツールであるという強力なメッセージをますます強固なものにしています。それは家族に「早期理解の贈り物」を与え、彼らが介入療法や支援システムに積極的にアクセスすることを可能にし、それによって子どもの発達軌道を積極的に変えることができます。日本の家族にとって、専門的な遺伝カウンセリングサービス、早期介入プログラム(療育)、教育支援(合理的配慮)や社会福祉(発達障害者支援法、療育手帳)に関する法的規定まで、堅固な支援システムが存在します。課題はリソースの欠如ではなく、これらのリソースを効果的に見つけ出し、つなぎ合わせる方法を知ることにあります。本稿は、その旅のための羅針盤となるべく作成されました。私たちは、家族がこの資料の中の知識を用いて、子どもたちのための最も強力な擁護者となることを奨励します。積極的に質問し、医療や教育の専門家とパートナーシップを築き、支援コミュニティとつながってください。正確な知識と時宜を得た行動を通じて、お子様が課題を乗り越えるだけでなく、力強く成長し、そのすべての可能性を達成する明るい未来を創造することができます。

免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言を構成するものではありません。健康上の懸念がある場合、またはご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- トリプルX症候群. Wikipedia. 2025年7月21日更新. 参照2025年7月21日. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%ABX%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4

- Trisomy X. MedlinePlus [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://medlineplus.gov/genetics/condition/trisomy-x/

- 女性にだけおこるトリプルX症候群とは?症状や特徴について解説. NIPT平石クリニック [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://nipt.ne.jp/triple-x-syndrome/

- 新型出生前診断で見つかる疾患⑥:トリプルX症候群(Triple X). DNA先端医療株式会社 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://seedna.co.jp/nipt/triple-x/

- トリプルX症候群(トリソミーX)とは?特徴や症状について解説!. NIPT Japan [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://niptjapan.com/column/triple-x-syndrome/

- Davis A. Triple X Syndrome: Symptoms, Causes, Treatment, and More. Healthline [インターネット]. 2022年3月28日. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.healthline.com/health/triple-x-syndrome

- Otter M, Schrander-Stumpel CT, Curfs LM. Triple X syndrome: a review of the literature. Eur J Hum Genet. 2010;18(3):265-71. doi:10.1038/ejhg.2009.109. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2987225/

- Choi YJ, Kim YM. Triple X Syndrome with Short Stature: Case Report and Literature Review. Ann Rehabil Med. 2012;36(4):553-7. doi:10.5535/arm.2012.36.4.553. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3446055/

- Triple X syndrome Trisomy X. UNIQUE – Rare Chromosome Disorder Support Group [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.rarechromo.org/media/information/Chromosome_X/Triple_X_syndrome%20Trisomy_X%20FTNW.pdf

- Triple X Syndrome: Causes, Diagnosis & Treatment. Cleveland Clinic [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17892-triple-x-syndrome

- 47, XXX (Trisomy X). National Organization for Rare Disorders (NORD) [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://rarediseases.org/rare-diseases/trisomy-x/

- Wolfe K, Kahlon A, Fahnhorst C, et al. Adaptive functioning in children and adolescents with Trisomy X: An exploratory analysis. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2021;187(4):544-554. doi:10.1002/ajmg.c.31952. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8363475/

- トリプルX(トリソミーX)症候群とは?. ミネルバクリニック [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://minerva-clinic.or.jp/nipt/trisomyx/

- Trisomy X syndrome. Orphanet [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.orpha.net/en/disease/detail/3375

- Grosso S, Anqa G, Cioni M, et al. Diminished ovarian reserve in girls and adolescents with Trisomy X syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(10):dgaa583. doi:10.1210/clinem/dgaa583. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7529937/

- 性染色体異常の特徴や原因とは?新型出生前診断でわかる病気についても解説します. 八重洲セムクリニック [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://cem-clinic.com/genesis/column/4741/

- 遺伝カウンセリング・出生前診断に関するガイドライン. 日本人類遺伝学会 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://jshg.jp/about/notice-reference/guidelines-on-genetic-counseling-and-prenatal-diagnosis/

- Triple X Syndrome. KidsHealth from Akron Children’s [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.akronchildrens.org/kidshealth/en/parents/triple-x-syndrome.html

- Wigby K, D’Epagnier C, Howell S, et al. Expanding the Phenotype of Triple X Syndrome: A Comparison of Prenatal Versus Postnatal Diagnosis. J Dev Behav Pediatr. 2016;37(8):666-74. doi:10.1097/DBP.0000000000000332. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6501572/

- Wigby K, D’Epagnier C, Howell S, et al. Expanding the phenotype of Triple X syndrome: A comparison of prenatal versus postnatal diagnosis. PubMed [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27644018/

- Triple X syndrome – Diagnosis & treatment. Mayo Clinic [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/triple-x-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20350981

- 遺伝カウンセリング外来. けいゆう病院 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.keiyu-hospital.com/guidance/outpatient/tokushu/genom/

- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)に関する指針改定に向けた「とりまとめ」. 厚生労働省 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000687364.pdf

- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)に関する指針. 日本産科婦人科学会 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.jsog.or.jp/news/pdf/NIPT_kaiteishishin.pdf

- 発達障害に関連する施策. 国立障害者リハビリテーションセンター [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.rehab.go.jp/ddis/world/japan/policy/

- 発達障害者支援法の改正について. 厚生労働省 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000128829.pdf

- 療育手帳について. 宮城県公式ウェブサイト [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/rehabili/techou1.html

- 療育手帳とは?申請方法やメリット・デメリット、受けられるサービスについて解説します!. 株式会社未来トレーニング [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://mirai-training.jp/note/fundamental/032.html

- 療育手帳(愛の手帳)とは?等級や申請方法、メリット・デメリットを解説します. LITALICOワークス [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://works.litalico.jp/column/system/013/

- 療育手帳とは?受けられるサービスや他の障害者手帳との違いなど【行政書士監修】. H-navi [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://h-navi.jp/column/article/607

- 療育手帳. 埼玉県 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/ryouiku/ryouikutecho.html

- 1-4.合理的配慮とは. JASSO [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_kaiketsu/kiso/kiso1_4.html

- 合理的配慮とは?具体的事例や2024年度からの義務化についても解説. ファミケア [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://famicare.jp/2023/12/16/reasonable-accommodation/

- Stochholm K, Juul S, Gravholt CH. Social functioning and emotion recognition in adults with triple X syndrome. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2021;187(4):555-565. doi:10.1002/ajmg.c.31950. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8058878/

- トリプルX症候群(トリソミーX)で、あなたが知っておくべきこと【医師監修】. ヒロクリニック [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/triple-x-syndrome/

- 着床前診断(PGT-A/SR). 山下レディースクリニック [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.ylc.jp/about/contents/pgt-a.html

- トリプルX症候群(トリソミーX)とは?. NIPT Japan [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://niptjapan.com/faq/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%ABx%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%EF%BC%88%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%9F%E3%83%BCx%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/

- トリプルX症候群. Wikipedia [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%ABX%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4

- Sánchez-García JC, Baena N, Cárdenas-Coneo A, et al. Unusual Trisomy X Phenotype Associated with a Concurrent Heterozygous 16p11.2 Deletion: Importance of an Integral Approach for Proper Diagnosis. Genes (Basel). 2023;14(10):1930. doi:10.3390/genes14101930. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10572219/

- トリプルX症候群. ミネルバクリニック [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://minerva-clinic.or.jp/nipt/sex-chromosome/triple-x-syndrome/

- クラインフェルター症候群(47,XXY)とは?【医師監修】. ヒロクリニック [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/klinefelter-syndrome/

- 出生前診断. 日本医師会 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/member/kiso/d06.pdf

- 「母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)」指針改訂についての経緯・現状について. 日本産科婦人科学会 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.jsog.or.jp/medical/890/

- NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会報告書. 厚生労働省 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/000783387.pdf

- 発達障害者支援法. Wikipedia [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95

- 発達障害者支援法ってどんな法律?その基礎と2016年の一部改正について. atGPしごとLABO [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.atgp.jp/knowhow/oyakudachi/c910/

- Q63:発達障害者支援法ができましたが、その理念と運用の状況・問題点などについて教えてください. 一般社団法人 日本小児神経学会 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.childneuro.jp/general/6530/

- 発達障害者支援施策の概要. 厚生労働省 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hattatsu/gaiyo.html

- 「療育手帳」とは? | 知っておきたい知識. 凸凹ガイド [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://guide.de-co-bo-co.jp/column/1078/

- 教育 合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ). 内閣府 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_kyouiku.html

- 3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備. 文部科学省 [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm

- 「合理的配慮」とは?【知っておきたい教育用語】. 教育情報サイト [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://kyoiku.sho.jp/376938/

- 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化. 政府広報オンライン [インターネット]. 参照2025年7月21日. Available from: https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html