本記事は、JAPANESEHEALTH.ORG編集部が、日本眼科学会、日本小児眼科学会、日本形成外科学会などの国内専門機関、および米国眼科学会(AAO)をはじめとする国際的な診療ガイドライン、最新の学術論文といった科学的根拠に完全に基づき、眼形成外科を専門とする医師の知見を統合して作成しました。この記事を読めば、「逆さまつげ」と呼ばれる状態が医学的にどのように分類されるのか、子供に多い「睫毛内反症」、加齢が主な原因の「眼瞼内反症」、そして炎症などが引き起こす「睫毛乱生」のそれぞれについて、原因、症状、そして最新の治療法(手術の選択肢や保険適用を含む)まで、どこよりも詳しく、そして正確に理解することができます。あなたの、そしてあなたのご家族の目の健康を守るための、信頼できる道しるべとなることをお約束します。

この記事の科学的根拠

本記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を含むリストです。

- 公益財団法人 日本眼科学会: この記事における逆さまつげの定義、分類、症状、治療の概要に関する記述は、同学会の公開情報に基づいています1。

- 日本小児眼科学会: 子供の睫毛内反症の原因、自然治癒の可能性、視力発達への影響(弱視リスク)、治療方針に関するガイダンスは、同学会の専門的見解を引用しています7。

- 日本形成外科学会: 手術の必要性や有効性に関する記述は、同学会が策定した形成外科診療ガイドラインにおける推奨事項を参考にしています23。

- 米国眼科学会 (American Academy of Ophthalmology, AAO): 眼瞼内反症や睫毛乱生の診断・治療に関する記述には、国際的な標準治療を示す同学会の解説やガイドラインが反映されています26。

- PubMed / StatPearlsなどの学術データベース: 病態生理、疫学、各種治療法の詳細な解説については、査読付き医学論文や専門家向け教育資料から得られた知見を統合しています1516。

要点まとめ

- 逆さまつげは医学的に主に3種類に分類され、それぞれ原因と好発年齢が異なります:子供に多い「睫毛内反症」、高齢者に多い「眼瞼内反症」、炎症などが原因の「睫毛乱生」。

- 子供の逆さまつげは成長に伴い自然に治ることが多いですが、視力発達に影響(弱視のリスク)がある場合は治療が必要です5。

- 大人の逆さまつげは主に加齢が原因で、自然治癒は期待できず、角膜障害を防ぐために手術が必要となることが多いです4。

- まつげが目に当たり、角膜障害や自覚症状がある場合の治療(手術を含む)は、機能改善を目的とするため健康保険が適用されます8。

- 自己判断でまつげを抜くことは危険を伴うため、必ず眼科、できれば眼の機能と構造を熟知した「眼形成外科」の専門医に相談することが重要です10。

逆さまつげの不快感解消ガイド

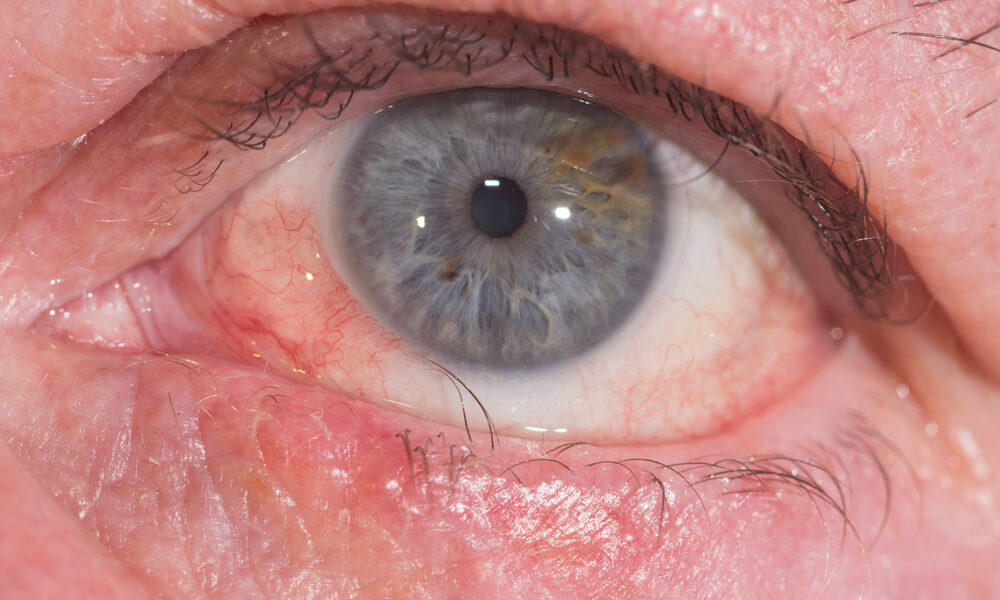

まばたきをするたびに感じるチクチクとした痛みや、止まらない涙は、日常生活の質を大きく下げてしまうものです。特に、ご自身の目や大切なお子様の目に常に異物感がある状態は、単なる不快感を超えて、将来的な視力への影響も心配になることでしょう。

逆さまつげは、放置すると角膜を傷つける恐れがあるため、正しい知識を持って対処することが大切です。目のトラブル全般については、眼の病気 完全ガイドで、構造や他の関連疾患を含めた全体像を確認することをお勧めします。

特に高齢の方の場合、逆さまつげ(眼瞼内反症)は、まぶたを支える筋肉の衰えによって引き起こされることが多くあります。これは、まぶたが下がって視界が狭くなる眼瞼下垂と同様に、加齢に伴う眼瞼構造の変化として捉え、専門的な形成手術を検討する必要があるかもしれません。

また、まつげの毛根周辺に炎症が起きると、まつげの生える方向が乱れやすくなります。まぶたのしこりや腫れを伴うものもらい(麦粒腫・霰粒腫)を繰り返している場合、それが睫毛乱生の原因となっていることもあるため、まぶたの衛生環境を整えることも治療の一環です。

最も避けるべき事態は、内側を向いたまつげが黒目(角膜)をこすり続け、傷口から細菌が入ってしまうことです。これが進行すると、視力低下を招く角膜炎を引き起こすリスクが高まるため、たかが逆さまつげと軽視せず、早めの対処が求められます。

自己判断でまつげを抜くことは、毛根を傷つけたり感染症を引き起こしたりする恐れがあるため推奨されません。一時的な解決ではなく、眼科や眼形成外科で根本的な原因を見極めてもらうことが、再発を防ぐ近道です。

痛みや違和感から解放され、クリアな視界を取り戻すために、まずは専門医への相談を一歩踏み出してみましょう。適切な治療を受けることで、日々の不快感は劇的に改善する可能性があります。

「逆さまつげ」の正確な理解:3つの異なる病態の定義と見分け方

一般的に「逆さまつげ」と一括りにされがちですが、医学的には原因や病態が異なる主に3つのタイプに分類されます。この違いを正確に理解することは、適切な治療法を選択する上での第一歩であり、ご自身の状態を把握するために決定的に重要です。多くの情報源がこの分類を曖昧にする中、JAPANESEHEALTH.ORGでは、科学的根拠に基づき、これらの違いを明確に解説します。

睫毛内反症(しょうもうないはんしょう / Epiblepharon)

定義: まぶたの縁(まぶたのきわ)の位置は正常ですが、まぶたの皮膚、特に皮下脂肪が過剰に盛り上がっているために、まつげが内側に押されて眼球に接触する状態です1。まぶた自体が内側を向いているわけではありません。

特徴: 主に乳幼児や子供に見られる先天性のもので、特に下まぶたに多く見られます5。嬉しいことに、顔の成長に伴い、4〜5歳頃までに自然に治ることが多いと報告されています1。

眼瞼内反症(がんけんないはんしょう / Entropion)

定義: まつげだけでなく、まぶたの縁全体が内側(眼球側)にめくれ込んでいる状態を指します1。

特徴: 主に加齢が原因で、まぶたを支える筋肉(眼輪筋)や靭帯が緩むことで発症します(これを退行性眼瞼内反症と呼びます)12。そのため高齢者に多く、残念ながら自然に治ることはありません4。

睫毛乱生(しょうもうらんせい / Trichiasis)

定義: まぶたの向きは正常ですが、一部のまつげが不規則な方向(眼球側)に向かって生えている状態です1。

特徴: まつげの毛根周囲で起きた炎症(眼瞼炎など)や、外傷、手術による瘢痕(きずあと)が原因で起こることが多く、どの年齢でも発症する可能性があります12。

これらの違いを客観的に理解し、医師との対話を円滑にするために、以下の比較表をご活用ください。

| 病態 | 主な原因 | 好発年齢層 | まぶたの状態 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 睫毛内反症 (Epiblepharon) | まぶたの皮膚・皮下脂肪の過剰 | 乳幼児・小児5 | まぶたの縁は正常位。皮膚がまつげを押している。 | 顔の成長と共に自然治癒することが多い1。下まぶたに多い。 |

| 眼瞼内反症 (Entropion) | 加齢による筋肉・靭帯の弛緩14 | 中高年・高齢者8 | まぶたの縁全体が内側にめくれている。 | 自然治癒はしない。手術が必要なことが多い4。 |

| 睫毛乱生 (Trichiasis) | 毛根周囲の炎症、外傷、瘢痕12 | 全ての年齢層 | まぶたの縁は正常位。まつげの生え方が不規則。 | 数本から多数のまつげが異常な方向を向く。原因疾患の治療が重要。 |

【子供編】小児睫毛内反症:親が知るべき全て

お子様の逆さまつげは、保護者の方にとって大きな心配事です。特に視力への影響は最大の関心事であり、このセクションではその不安に寄り添い、正確かつ実践的な情報を提供します。

なぜ起こるのか?原因と有病率

小児の睫毛内反症は、病気というよりも、成長過程における解剖学的な特徴に起因します。特にアジア人の乳幼児は、頬の脂肪が豊かで鼻が低いため、下まぶたの皮膚が内側に押し上げられやすい傾向があります7。また、目頭の皮膚のひだ(蒙古襞)が発達していることも、内側のまつげを眼球方向へ向ける一因となります3。この状態は決して珍しいものではなく、日本の研究報告によれば、新生児の有病率は46.0~52.5%にも上るとされています21。この高い有病率のデータは、「うちの子だけなのでは?」という保護者の方の孤立感を和らげる一助となるでしょう。

自然に治る?「様子見」の期間と判断基準

多くの睫毛内反症は、顔の骨格が成長し、顔つきが引き締まってくるにつれて自然に改善していきます1。日本のデータでは、有病率は2歳で20%、5〜6歳で7%、10歳で2%程度まで低下すると報告されており21、このため眼科医は多くの場合「経過観察(様子見)」を指示します12。しかし、「様子見」という言葉は、保護者の方に大きな不安を与えるかもしれません。大切なのは、ただ待つのではなく、「何を観察すればよいか」という具体的な基準を知っておくことです。日本小児眼科学会も、症状が強い場合は治療が必要であると指摘しています7。以下の「危険信号」が見られる場合は、早めに専門医に相談しましょう。

受診・相談を急ぐべきサイン

- 頻繁に目をこする、まばたきが多い11

- 光を異常にまぶしがる(羞明)、テレビなどを目を細めて見る5

- 目が常に充血している、目やにが多い11

- 視力検査で、年齢相応の視力が出ていない(特に乱視が強い場合)5

- ものを見るときに、顎を引いたり、顔を傾けたりする癖がある7

これらのサインは、まつげによって角膜に傷がついている可能性や、視力の発達に影響が出始めている可能性を示唆しており、放置すべきではありません。

治療のタイミングと方法:弱視リスクを避けるために

子供の逆さまつげ手術の目的は、美容のためではありません。その最大の目的は、角膜を保護し、正常な視力の発達を促すこと(弱視の予防)にあります。人間の視力は6〜7歳でほぼ完成するため、治療のタイミングを逃さないことが極めて重要です5。日本形成外科学会の診療ガイドラインでは、涙が出る、光をまぶしがる、角膜に傷があるといった所見がある場合は、年齢にかかわらず手術を検討してよいとされています23。一般的には、自然治癒の可能性が低くなる4〜5歳頃が手術を検討する一つの目安となりますが6、症状が重ければそれ以前でも手術は行われます5。

主な手術方法は以下の通りです。

- 埋没法(通糸埋没法): 皮膚を切開せず、特殊な糸をまぶたに通して結び、まつげの向きを外側に向ける方法です3。体への負担は少ないですが、後戻り(再発)する可能性が切開法より高いとされています6。

- 切開法(Hotz変法など): まつげの生え際に沿って皮膚を切開し、余分な皮膚や筋肉を調整して、まつげが確実に外側を向くように縫合する方法です11。より確実な効果が期待できます。

子供の手術は、安全を期して多くの場合、全身麻酔下で行われ、数日間の入院が必要となることがあります6。これらの治療は機能改善を目的とするため、健康保険が適用されます8。

【大人・高齢者編】加齢と向き合う:眼瞼内反症と睫毛乱生

成人期以降、特に高齢者に見られる逆さまつげは、子供のそれとは原因が全く異なり、生活の質(QOL)を著しく低下させる慢性的な問題となります。

加齢による変化:なぜまぶたは内側を向くのか?

加齢による眼瞼内反症の主な原因は、まぶたの構造を支えている組織の「ゆるみ」にあります1。具体的には、以下の2つの変化が大きく関与しています。

- 水平方向の弛緩: まぶたの目頭と目尻を支えている靭帯(内眼角靭帯・外眼角靭帯)が伸びてしまい、まぶた全体がたるんでしまいます15。

- 垂直方向の弛緩: まぶたを開閉する際に下まぶたを引き下げる役割を持つ「下眼瞼牽引筋腱膜」という組織が、まぶたの軟骨部分(瞼板)から外れたり、緩んだりします15。

これらの変化により、まぶたの縁は支えを失い、まぶたを閉じる筋肉(眼輪筋)の力で容易に内側に回転してしまうのです。この有病率は年齢とともに劇的に増加し、海外の報告では60代で1.5%、70代で3.1%、80代では10.7%にも達するとされています17。この具体的な統計データは、ご自身の問題を客観視し、治療への一歩を踏み出す動機付けとなるかもしれません。

一方、睫毛乱生は、加齢に伴う慢性的な眼瞼炎(まぶたの縁の炎症)などが原因で毛根がダメージを受け、まつげの生える方向が乱れることで発症します12。

治療法:機能回復と生活の質(QOL)向上のための手術

成人の症候性眼瞼内反症は自然治癒せず、放置すれば角膜障害が進行するため、根本的な治療には手術が必要となります1。手術の目的は、単にまつげが目に当たらないようにするだけでなく、痛みや異物感、流涙といった不快な症状から解放され、快適な日常生活を取り戻すこと、すなわち生活の質の向上です4。手術方法は、原因となっている解剖学的な異常に応じて選択されます。

- 水平方向の弛緩に対して: Lateral Tarsal Strip法(外眼角靭帯を短縮・固定し直す)などが行われます27。

- 垂直方向の弛緩に対して: Jones法やWies法(下眼瞼牽引筋腱膜を瞼板に再固定する)などが行われます27。

多くの場合、これらの手技を組み合わせて、より確実な効果と低い再発率を目指します(Quickert法など)27。

睫毛乱生に対しては、原因となっている本数が少なければ、その毛根を破壊する治療が選択されます。

これらの治療は、視機能の改善と角膜障害の治療を目的とするため、原則として健康保険が適用されます8。この点を明確に知ることは、費用面で治療をためらっている方の背中を押す重要な情報となるでしょう。

治療法の全体像:手術からセルフケアまで

逆さまつげの治療法は、原因、重症度、年齢などに応じて多岐にわたります。ご自身の状況に合わせて最適な選択肢を理解できるよう、情報を整理して提示します。

| 治療法 | 主な対象 | 特徴・長所 | 短所・危険性 | 保険適用 |

|---|---|---|---|---|

| 経過観察・点眼 | 軽症の小児睫毛内反症、軽度の症状 | 侵襲がない、自然治癒を期待できる7 | 根本治療ではない、症状が悪化する可能性8 | 適用 |

| まつげ抜去 | 睫毛乱生(数本程度) | 即時的に症状が緩和する、簡便 | 一時的(数週間で再生)、毛根炎の危険性、自己処理は危険1 | 適用(医療機関にて) |

| 電気分解・レーザー | 睫毛乱生(少数) | 根本的に毛根を破壊、再発率が低い9 | 複数回の治療が必要な場合がある、施術者の技術を要する9 | 適用 |

| 手術:埋没法 | 軽症の睫毛内反症、軽度の眼瞼内反症 | 切開がない、回復期間が短い3 | 再発率が切開法より高い、効果が限定的6 | 適用 |

| 手術:切開法 | 中等症〜重症の睫毛内反症、眼瞼内反症 | 根本的な解剖学的修正、再発率が低い、確実性が高い11 | 回復期間が長い、傷跡が残る可能性がある11 | 適用 |

手術後のケアについても具体的に知っておくことは、安心して治療に臨むために不可欠です。一般的に、腫れや内出血は1〜2週間程度で落ち着くことが多いです31。手術翌日から洗顔やシャワーは可能ですが、激しい運動やメイクは抜糸(約1週間後)まで控えるよう指示されることが一般的です4。

専門医・クリニック選び:後悔しないための重要ポイント

逆さまつげの治療、特に手術の成否は、執刀する医師の技術と経験に大きく左右されます。再発や審美的な不満といった結果を避けるため、患者様が賢明な選択を行えるよう導くことは、私たちの重要な役割です。治療は主に眼科、形成外科、あるいは美容外科で行われますが、最も理想的なのは、両方の領域に精通した「眼形成外科(Oculoplastic Surgery)」を専門とする医師に相談することです10。眼形成外科医は、眼球の機能(視力、角膜保護)を最優先に考えながら、まぶたの整容面(見た目の美しさ)にも配慮した高度な治療を行うことができます。

専門家を見極めるための具体的なチェックリストをご活用ください。

チェックリスト:後悔しないための専門医・クリニック選び

- ① 専門医資格はありますか?

医師が「日本眼科学会認定 眼科専門医」または「日本形成外科学会認定 専門医」の資格を持っているか確認しましょう。これは専門領域における十分な知識と技術の客観的な証明です37。 - ② 専門分野は何ですか?

「眼形成外科」を標榜、あるいは専門分野として掲げている医師は、逆さまつげ治療に関する深い知識と豊富な手術経験が期待できます35。 - ③ 症例実績は豊富ですか?

ウェブサイトなどで、ご自身が受けたい治療(例:子供の手術、高齢者の手術)の症例写真を多数公開しているか確認しましょう。医師の技術レベルや美的センスを判断する上で重要な参考情報となります11。 - ④ 保険適用の説明は明確ですか?

健康保険が適用される条件や、治療費の目安について明確に説明しているかどうかも重要です。治療の経済的側面に関する透明性は、クリニックの信頼性を測るバロメーターとなります9。 - ⑤ リスク説明は丁寧ですか?

手術の利点だけでなく、再発、傷跡、合併症などの危険性についても十分に時間をかけて説明してくれるか確認しましょう。インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)を重視する誠実な医療姿勢の現れです11。 - ⑥ 安心して相談できますか?

質問しやすい雰囲気か、患者の希望や不安を丁寧に聞き、複数の選択肢を提示してくれるかどうかも大切です。医師との信頼関係が、治療全体の満足度を左右します4。

よくある質問

逆さまつげの手術は痛いですか?

手術は局所麻酔で行います。最初の麻酔注射の際にチクッとした痛みがありますが、手術中の痛みはほとんどありません。不安が強い方には、笑気麻酔などを使用してリラックスした状態で手術を受けられるクリニックもあります4。

手術時間はどのくらいかかりますか?

術式によりますが、片眼で30分〜1時間程度が一般的です。多くの場合、日帰り手術が可能です4。

手術後の腫れや内出血はどのくらい続きますか?

個人差がありますが、大きな腫れや内出血は1〜2週間程度で徐々に引いていきます。抜糸は術後1週間前後で行われることが多いです30。

治療に健康保険は使えますか?

はい。逆さまつげによる角膜障害や自覚症状があり、医師が治療を必要と判断した場合は、機能改善を目的とするため健康保険が適用されます。美容目的と判断される場合は自費診療となります8。

手術をしても再発することはありますか?

可能性はゼロではありません。特に子供の埋没法や、成人の手術でも術式によっては数%〜10%程度の再発率が報告されています。再発の危険性を低減するためには、経験豊富な専門医を選ぶことが重要です30。

子供の手術は何歳から受けられますか?

視力への影響や角膜障害の程度によって判断されます。自然治癒の可能性もあるため、多くは経過を観察しますが、症状が強ければ3〜5歳、あるいはそれ以前でも手術が行われることがあります。まずは専門医に相談することが大切です5。

結論

逆さまつげは、単なる不快な症状ではなく、放置すれば角膜潰瘍や視力障害といった深刻な事態を招きかねない医学的な疾患です。特に、お子様の場合は、将来の視力発達を左右する重要な問題となり得ます。本記事を通して、逆さまつげには子供に多い「睫毛内反症」、加齢による「眼瞼内反症」、炎症などが原因の「睫毛乱生」という異なるタイプがあり、それぞれ原因と年齢によって適切な治療法が異なること、そして機能改善を目的とした治療の多くは健康保険の適用となることをご理解いただけたかと思います。

最も重要なことは、ご自身でまつげを抜くなどの自己処理は、症状を悪化させる危険があるため絶対に避けるべきだということです1。本記事を参考に、あなた自身、あるいはあなたのお子様の症状に心当たりがあれば、決して一人で悩まず、まずは眼科、できれば眼形成外科を専門とする医師に相談し、正確な診断とあなたに合った治療計画について話し合ってください。正しい医療への一歩を踏み出すことが、あなたの目の健康と快適な未来を守るための最善の道です。

免責事項本記事は、情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 公益財団法人 日本眼科学会. 内反症 – 病名から調べる [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=7

- かつむらアイプラストクリニック. 【60秒でわかる「逆さまつげ」】① 逆さまつげとは? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://eye-plast.clinic/movie/movie-3088/

- たかだ形成外科クリニック. 逆さまつげとは|目がチクチクする方は宇都宮市のたかだ形成外科クリニック [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.takada-keisei.clinic/enstrophe/

- ドクターズ・ファイル. 傷痕が目立ちにくい、自然な目元をめざす 逆さまつげの手術 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://doctorsfile.jp/h/202376/hr/1/

- 時事メディカル. 3歳児健診で発見も-子どもの逆さまつげ時期逃さず治療を [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://medical.jiji.com/topics/1092

- コクリコ. 【子どもの逆さまつ毛】手術なら4~5歳から! 治療法・リスクとデメリット・医師の選び方を専門医が解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/health/wo53R

- 日本小児眼科学会. 睫毛内反 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: http://www.japo-web.jp/info_ippan_page.php?id=page02

- 古川中央眼科. 逆さまつげ [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.eye-care.or.jp/sittoku/%E9%80%86%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%81%92/

- 千寿製薬. 逆さまつげの対処法とは 逆さまつげの種類や治療方法も紹介 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.senju.co.jp/consumer/mytear/mytearstyle/daily-care/31

- 城本クリニック. 逆さまつ毛を治すにはどんな手術が必要? 保険診療なら何科がいいの? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.shiromoto.to/ct/eye/column/011.php

- かつむらアイプラストクリニック. 若い方の逆さまつげ(睫毛内反症・内眼角贅皮)の特長と手術や… [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://eye-plast.clinic/menu/%E7%9D%AB%E6%AF%9B%E5%86%85%E5%8F%8D%E3%80%81%E5%86%85%E7%9C%BC%E8%A7%92%E8%B4%85%E7%9A%AE/

- やまぎし眼科IPLスキンケアクリニック. 逆さまつげの種類や原因を知りたい [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://yamagishi-cl.com/blog/column/52/

- キッズドクターマガジン. 赤ちゃんの逆さまつげはいつ治る?症状や対処法、受診の目安は? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://kids-doctor.jp/magazine/vlrcp090bhc

- メディカルドック. 「逆さまつげ」になりやすい人の特徴はご存知ですか? 原因・症状を併せて医師が解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://medicaldoc.jp/cyclopedia/disease/d_eye/di0334/

- Al-Silfivany M, Jaleel F, Sadiq S. Entropion. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [cited 2025 Jul 22]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470352/

- Pessini De Risio A, Mola A. Diseases of the Eyelashes. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [cited 2025 Jul 22]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537100/

- かつむらアイプラストクリニック. 眼瞼内反(がんけんないはん) [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://eye-plast.clinic/menu/%E7%9C%BC%E7%9E%BC%E5%86%85%E5%8F%8D/

- かつむらアイプラストクリニック. 若い方の逆さまつげ|関連疾患とは [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://eye-plast.clinic/conditions/%E9%80%86%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%81%92%E3%81%8C%E7%9C%BC%E7%90%83%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E7%97%9B%E3%81%84%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%AE%E9%80%86%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%A4/

- あざみ野駅前形成外科. 逆さまつげ [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://azamino-psd.com/dermatology/upsidedown/

- かつむらアイプラストクリニック. 【60秒でわかる「逆さまつげ」】② 逆さまつげの原因とは? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://eye-plast.clinic/movie/movie-3089/

- 日本医事新報社. 睫毛内反[私の治療] [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23660

- おおたかの森みみはなのどクリニック. 眼瞼内反症(逆さまつげ)の原因と治療について [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.ootakanomori-jibika.com/upside-down-eyelashes/

- 日本頭蓋顎顔面外科学会. 形成外科診療ガイドライン「頭蓋顎顔面疾患(先天性・後天性… [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.jscmfs.org/guideline/volume3.html

- コムロ美容外科. 子供の逆さまつげは全身麻酔埋没法、目頭切開で改善|大阪のコムロ美容外科 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.komuro-biyou.com/medical/eyes/child/

- コムロ美容外科. 大切な眼を守るために!20分で終わる子どもの逆さまつ毛治療とは? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.komuro-biyou.com/column/before/

- American Academy of Ophthalmology. Diagnosis and Management of Involutional Entropion [Internet]. [cited 2025 Jul 22]. Available from: https://www.aao.org/eyenet/article/diagnosis-management-of-involutional-entropion

- Boboridis KG, Bunce C. Current concepts of ocular adnexal surgery. Indian J Ophthalmol. 2015;63(9):687-9. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4582485/

- オンライン眼科. 睫毛乱生 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://doctork1991.com/2020/02/11/trichiasis/

- 目黒まぶたのクリニック. 保険適用 逆さまつ毛の手術 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.oculoplastic.jp/trichiasis

- 自由が丘まぶたと眼のクリニック. 逆さまつげ [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://jiyugaoka-oculoplastic.com/treatment/trichiasis/

- B-LINE CLINIC. 逆さまつげ修正手術 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://b-lineclinic.jp/surgery/eye/gankennaihan/

- 参天製薬. 数値で見る白内障 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.santen.com/jp/healthcare/eye/library/cataract/museum/statistics

- Kakizaki H, et al. 下眼瞼内反症のマネージメント [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://dbarchive.biosciencedbc.jp/yokou/pdf/2012/201208234390003.pdf (Note: This is a representative link for the concept; the original report cites a 2005 paper by Kakizaki H, et al. with PMID: 16012297).

- Rajak SN, Collin JR, Burton MJ. The Clinical Phenotype of Trachomatous Trichiasis in Ethiopia: Not All Trichiasis Is Due to Entropion. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(11):7974-81. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3219424/

- かきのき眼科. 逆さまつげ – まぶた外来(眼形成外科外来) [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: http://kakinokiganka.jp/ophthalmology/entropion.html

- エルマン・ジャパン株式会社. 形成外科 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.ellman.co.jp/wp-content/uploads/2021/08/cr_keisei_c.pdf

- 東京八丁堀皮膚科・形成外科. 眼瞼下垂、逆さまつ毛は保険適用で治療できます [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://tokyo-h-kasui.com/

- キレイレポート. 【逆さまつげ手術:切開の口コミ・レビュー・効果】長年の悩みが嘘みたいに解消されました [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://kireireport.com/clinics/324/reports/11449

- 新小岩眼科. 逆さまつ毛・眼瞼内反 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://shinkoiwaganka.com/%E9%80%86%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%A4%E6%AF%9B%EF%BC%88%E7%9D%AB%E6%AF%9B%E4%B9%B1%E7%94%9F%EF%BC%89

- メディカルドック. 【2025年】東京都の逆さまつげ治療 おすすめしたい9医院 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://medicaldoc.jp/m/recommend-m/tokyo-trichiasis/

- 高田眼科. 眼瞼下垂の再発率・再手術率 – 何度もなるの?もとに戻る可能性は [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://gankenkasui.takada-ganka.com/revision-surgery-2/

- かつむらアイプラストクリニック. 【60秒でわかる「逆さまつげ」】③ 治療のタイミング [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://eye-plast.clinic/movie/movie-3090/