医学的レビュー担当者:

川井 章 (医師、国立がん研究センター希少がんセンター長)

小林 英介 (医師、国立がん研究センター希少がんセンター)

この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的証拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源の一部と、提示された医学的指針との直接的な関連性を示したものです。

- 米国がん協会 (American Cancer Society): 本記事における骨肉腫の基本的な定義、分類、および危険因子に関する記述は、同協会の公開情報を基にしています119。

- 国立がん研究センター (日本): 日本国内の骨肉腫の疫学データ、治療成績、および専門医療機関に関する情報の多くは、同センターが公開している最新の統計と報告に基づいています8。特に、川井章医師や小林英介医師らの専門的見解は、同センターでの豊富な臨床経験を反映しています。

- 医学雑誌「Cell」掲載論文 (2024年): 骨肉腫のゲノム不安定性の主要な要因である「LTAクロモスリプシス」に関する画期的な発見は、この最新の研究論文に基づいています33。

- 欧州臨床腫瘍学会 (ESMO) ガイドライン: 診断、治療、フォローアップに関する国際的な標準治療の記述は、同学会の臨床実践ガイドラインを参照しています5。

- 日本整形外科学会: 日本国内の標準治療の根幹をなす「原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン2022」は、診断から治療に至るまでの具体的な指針の基盤となっています44。

要点まとめ

- 骨肉腫は骨から発生する最も一般的な原発性のがんであり、特に思春期の若者に多く発症します。その根本的な原因は、ゲノム(全遺伝情報)の不安定性にあります。

- 主な危険因子には、遺伝的要因(TP53遺伝子変異を伴うリー・フラウメニ症候群など)、骨の急激な成長(思春期、高身長)、および特定の骨疾患(ページェット病)が含まれます。

- 生活習慣の改善による予防法は現時点では確立されておらず、夜間の痛みや原因不明の腫れなどの初期症状に気づき、早期に専門医を受診することが極めて重要です。

- 最新の研究では、染色体が一度に粉々になり再構成される「クロモスリプシス」という現象が、骨肉腫の複雑なゲノム異常を引き起こす主要なメカニズムであることが解明されつつあります33。

- 日本には国立がん研究センターをはじめとする専門医療機関や、患者会(たんぽぽの会など)による強力なサポート体制が存在します。

骨肉腫の原因とリスク整理ガイド

「骨肉腫」という診断を聞いたとき、多くの方がまず「なぜ自分(子ども)が…」「何か悪いことをしてしまったのでは…」と自分を責めてしまいます。思春期という多感な時期に突然「希少がん」と向き合うことになり、原因もはっきりしないまま、インターネット上の断片的な情報に翻弄されてしまう方も少なくありません。この戸惑いや不安は、ごく自然な反応です。まずは「一人ではない」ということ、そして医学的に分かっていること・分かっていないことを切り分けて理解していくことが、大きな安心につながります。

“`

骨肉腫の原因や危険因子を整理するときに大切なのは、「変えることができない要因」と「だからこそ早期発見で対処すべき要因」を分けて考えることです。年齢や遺伝的背景、骨の成長スピードなどはコントロールできませんが、それらがどのように骨肉腫のリスクと関係しているかを知ることで、必要以上の自責感から少し距離を取ることができます。また、骨肉腫だけでなく他のがんとの違いや、検診・診断・最新治療の全体像を俯瞰しておくと、主治医の説明も理解しやすくなります。こうした全体像は、がん全般のしくみや診断・治療の流れを整理したがん・腫瘍疾患の総合ガイドを併せて読むことで、より立体的にイメージできるでしょう。

骨肉腫について現在分かっている危険因子は、大きく「年齢・身長・性別などの背景」「放射線治療や骨の病気といった既往」「遺伝性症候群」の3つに分けて考えることができます。多くは思春期から若年成人にピークがあり、骨が急速に伸びる時期や、同年代の中でも背が高い方にやや多いことが知られています。また、高齢者ではページェット病のような骨の病気を背景に発症するケースがあり、過去に放射線治療や特定の抗がん剤治療を受けた方では照射部位の骨に二次性の骨肉腫が生じることがあります。さらに、リー・フラウメニ症候群や遺伝性網膜芽細胞腫など、一部の遺伝性症候群では骨肉腫のリスクが明らかに高いことも分かっています。ただし、実際にはこうした危険因子が当てはまらない患者さんも多く、「これが原因だ」と特定できないことの方が一般的です。骨肉腫そのものの全体像や他の患者さんの経過を知りたい場合は、病態・診断・治療までを一括して整理した骨肉腫の包括的解説も大きな助けになります。

原因や危険因子を理解したうえで最初に行いたいのは、「何が医学的に根拠のある情報で、何が推測に過ぎないのか」を整理することです。例えば、「運動をしすぎたから」「転んだことがあるから」といった日常的な出来事が直接の原因になるとは考えられておらず、多くの場合は骨の成長や遺伝子の変化といった目に見えない要素が関わっています。インターネット上には「これを食べたから」「この生活習慣が原因だ」といった断定的な情報もありますが、その多くは骨肉腫の科学的な知見とは一致しません。腫瘍とはそもそも何なのか、良性と悪性の違いはどこにあるのか、といった基本を押さえておくと、こうした情報を見分けやすくなります。そうした基礎知識を体系的に学ぶには、腫瘍の性質や治療の考え方を丁寧に解説した腫瘍の真実が役立ちます。

次のステップとして重要なのは、「予防は難しいからこそ、異変に早く気づく」という視点に切り替えることです。骨肉腫では、初めは運動後の痛みや成長痛のように見える症状が、時間とともに強く・長く続くようになり、夜間に痛みで目が覚める、局所に硬い腫れが出る、原因に見合わない骨折が起こるといったサインとして現れます。こうしたサインを「成長期だから」「部活で痛めただけ」と決めつけず、一定期間続くようなら、まずは単純X線検査を含めた医療機関での評価につなげることが大切です。がん全般に共通する「見逃してはいけない危険なサイン」を整理しておきたい方は、早期発見の重要なポイントを具体的な症状とともにまとめたがんの危険なサイン11選も参考になるでしょう。

ここで忘れてはいけない大切なポイントは、「現時点の科学では、生活習慣の工夫だけで骨肉腫そのものを防ぐ方法は確立していない」という事実です。喫煙や肥満、飲酒などが強く関わる成人のがんとは異なり、骨肉腫の主な危険因子は年齢・成長期・遺伝的背景・既存の骨疾患など、個人の努力では変えられないものが中心です。だからこそ、「あの時こうしていれば発症しなかったのではないか」とご自身やご家族を責める必要はありません。むしろ、現在分かっている危険因子や警告サインを正しく理解し、必要なときには希少がんや骨軟部腫瘍を専門とする医療機関や患者会と早めにつながることが、これからの治療や生活を前向きに整えていく力になります。

骨肉腫の原因や危険因子を知ることは、過去を責めるためではなく、「これからどう向き合っていくか」を考えるための第一歩です。変えられない要素と、早期発見や適切な治療につなげることで変えられる部分を区別しながら、一歩ずつ理解を深めていきましょう。不安や疑問があるときは、一人で抱え込まず、信頼できる専門医や支援団体に相談して大丈夫です。情報と支援を味方につけることで、骨肉腫という難しい病気に対しても、「確かな知識に基づいて主体的に選択できている」という実感を少しずつ取り戻していけるはずです。

“`

第I部:骨肉腫の概要と疫学的背景

骨肉腫(Osteosarcoma)とは:定義と分類

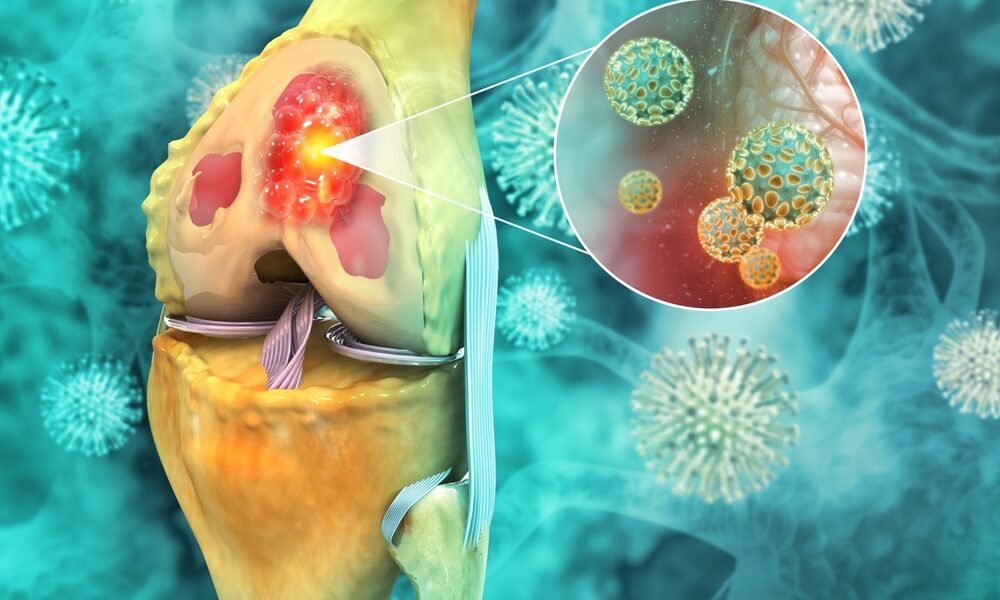

骨肉腫は、骨そのものを形成する細胞から直接発生する「原発性骨がん」の中で最も頻度が高い種類です1。これは悪性の khối u であり、がん細胞が未熟な骨の組織である「類骨(るいこつ)」を産生することを特徴とします2。この病気は、骨が急速に成長する部位、典型的には膝関節周辺(大腿骨遠位端および脛骨近位端)や肩周辺(上腕骨近位端)の長管骨の端に好発します4。頻度は低いものの、顎骨や骨盤に発生することもあります4。

骨肉腫の分類は、 khối u の生物学的な性質を反映し、治療戦略や患者の予後を直接左右するため、極めて重要です。分類は主に、悪性度(グレード)と骨内での発生部位に基づきます。

悪性度による分類

悪性度は、 khối u の増殖速度と転移のしやすさを示します。

- 高悪性度 (High-grade): 大多数の症例を占める最も一般的なタイプです4。これらの khối u は増殖が速く、攻撃的で、体の他の部位(最も多いのは肺)へ早期に転移する危険性が高いです2。高悪性度の khối u の治療には、化学療法と外科手術を組み合わせた集学的アプローチが必須となります4。

- 低悪性度 (Low-grade): これらの khối u は増殖が著しく遅く、転移の可能性も低いです4。攻撃性が低いため、外科手術のみで効果的に治療できる場合もあります4。

- 中間悪性度 (Intermediate-grade): 上記2つの中間に位置し、がん細胞を根絶するために、通常は高悪性度 khối u と同様に治療されます4。

骨内での発生部位による分類

khối u が最初に発生した骨の構造内の位置も重要な分類要素です。

- 髄内性骨肉腫 (Medullary/Central Osteosarcoma): 最も一般的なタイプで、骨の中心部である骨髄から発生します4。これらの khối u は通常、高悪性度で強い浸潤傾向を示します4。

- 表在性骨肉腫 (Peripheral/Surface Osteosarcoma): 発生頻度が著しく低く、骨の表面で発生します4。このグループには、傍骨性骨肉腫(通常は低悪性度)や骨膜性骨肉腫(通常は低~中間悪性度)など、生物学的特性の異なるサブタイプが含まれます4。

これらの分類を正確に理解することは、的確な診断と、患者一人ひとりに合わせた治療計画を立て、治癒の可能性を最大限に高めるための基盤となります。

疫学データ:「希少がん」がもたらす大きな影響

骨肉腫は、日本を含む世界中で「希少がん」に分類されています。これは、他の一般的ながんと比較して罹患率が相対的に低いためです8。しかし、この統計上の「希少性」は、特に若年層を襲うという性質から、患者、家族、そして医療制度に与える非常に大きな影響を覆い隠してしまいます。

日本における現状

日本では、骨肉腫は特有の医療課題です。骨軟部腫瘍登録のデータによると、全国で毎年新たに診断される骨軟部肉腫は約500~800例と推定されています8。そのうち、骨肉腫の確定診断例は年間200~300例程度です12。この数字は小さいながらも、その大部分は思春期から30歳前後までの青少年・若年成人(Adolescent and Young Adult – AYA)世代に集中しています12。

この病気の希少性は、厚生労働省が指摘するように、日本において一連の制度的課題を生み出しています14。患者や第一線の医師でさえ、経験豊富な専門家や医療機関を見つけるのに苦労することがあります14。診断、特に病理診断は非常に高度な専門知識を必要とし、専門家不足のために困難に直面することがあります9。さらに、症例数が少ないため、大規模な臨床試験の実施が極めて難しく、新しい治療法の開発を遅らせる一因となっています9。これらの理由から、骨肉腫の治療は、国立がん研究センターのような、多分野の専門家チームと豊富な経験を持つ高度専門施設に集約される必要があります8。

注目すべき逆説として、個々の希少がんは患者数が少ないものの、それらを合計すると診断されるがん全体の約20%を占めるという国立がん研究センターの近年の分析結果があり、これが優先的に取り組むべき重要な公衆衛生問題であることを強調しています17。

世界的な状況(米国および欧州)

欧米諸国の状況も同様です。米国では、原発性骨がんは全がんの1%未満を占めるに過ぎません18。毎年約1,000例が新たに診断され、その大部分は10歳から19歳の小児および青少年です4。欧州のデータもこの病気の希少性を裏付けており、記録された全悪性腫瘍の0.2%未満を占めるに過ぎません5。

生存率に関しては、現代の治療法によって予後は大幅に改善されました。日本では、転移のない四肢の骨肉腫の場合、5年相対生存率は約70%に達します8。この数字は他の先進国と同等です。米国のデータでは、限局性疾患の患者の5年生存率は80%近くに達します7。しかし、診断時にすでに転移がある場合、予後は著しく低下し、5年生存率はわずか20%から30%にとどまります7。

骨肉腫の「希少性」は、症例数が少ないために専門外の医師の臨床経験が限られ、初期症状が見過ごされたり、より一般的な良性の問題と誤診されたりして診断が遅れるという悪循環を生み出します。診断の遅れは、病気が転移しているリスクを高め、治療をより困難にし、予後を悪化させます。この悪循環は、一般社会への啓発、継続的な医学教育、そして専門施設への患者ケアの集約化がいかに重要であるかを浮き彫りにしています。

| 疫学指標 | 日本 | 米国 | 欧州 |

|---|---|---|---|

| 年間新規罹患数(骨肉腫) | 約200–300例12 | 約1,000例4 | 罹患率: 0.2–0.3/100,000人/年5 |

| 主な発症年齢分布 | 10-20代にピーク、高齢者で第二のピーク6 | 10-30代にピーク、60歳以上に第二のピーク19 | 思春期(15-19歳)にピーク5 |

| 5年生存率(限局性) | 約70%8 | 約70-80%7 | 米国と類似 |

| 5年生存率(転移性) | 大幅に低い | 20–30%7 | 米国と類似 |

第II部:確立された危険因子

ほとんどの骨肉腫の正確な原因は完全には解明されていませんが、研究により、人口統計学的特徴、身体的特徴、および病歴を含むいくつかの明確な危険因子が特定されています。これらの因子は、どの集団がより高い発症リスクを持つかを描き出すのに役立ちます。

人口統計学的・身体的因子:年齢、性別、身長

基本的な人口統計学的および身体的特徴は、骨肉腫のリスク分布において重要な役割を果たします。

- 年齢: 最も重要かつ明確な危険因子です。骨肉腫は二峰性の年齢分布を示します。最も顕著なリスクのピークは、10歳から30歳の青少年および若年成人に発生し、特に骨が最も急速に成長する思春期に集中します5。リスクは中年期に減少し、その後60歳以上の高齢者で第二の小さなピークを迎えます19。

- 身長: 研究で一貫して観察されている興味深い点は、骨肉腫と診断された子供たちが同年代の仲間と比べて身長が高い傾向にあることです19。

- 性別: 骨肉腫は男性に多く、男女比は約1.4対1です5。しかし、女性の方がやや早い年齢で発症する傾向があります。これは、女性の急激な成長期が男性よりも早く始まるためと説明できます19。

これらの危険因子を分析すると、「骨の成長速度」という共通のテーマが浮かび上がります。思春期、平均以上の身長、そして高齢者における骨ページェット病(異常に速い骨のリモデリングを特徴とする状態20)といった一見無関係に見える因子はすべて、基本的な生物学的原理に帰着します。骨芽細胞(骨を作る細胞)の急速な分裂を促進するいかなる状態も、DNA複製の過程でエラーが発生する確率を高めます。これらの遺伝的エラーの蓄積が、悪性腫瘍の形成と増殖の温床となるのです。

病歴と治療歴:意図せざる結果

過去のがん治療法の中には、元々の病気を効果的に治癒させる一方で、後に二次性の骨肉腫を発症する危険因子となるものがあります。

- 放射線被曝: 他のがんのために放射線治療を受けたことのある人は、照射された領域に骨肉腫を発症するリスクが著しく高くなります19。このリスクは、若年期に放射線治療を受けた人や、高線量の照射を受けた人で特に高くなります19。放射線治療の結果として発生する骨肉腫は、「放射線誘発性肉腫」と呼ばれます6。例えば、子宮頸がんの放射線治療から数年後に骨盤骨に骨肉腫が発症した女性の症例が報告されています22。

- 化学療法: 特定の化学療法薬、特にアルキル化剤への曝露も、骨肉腫のリスクを高める因子として特定されています22。このリスクは、化学療法と放射線治療の両方を受けた患者でさらに高くなる可能性があります24。

既存の骨の病気:悪性化の土台

骨の良性疾患の中には、悪性転換に有利な環境を作り出し、骨肉腫につながるものがあります。

- 骨ページェット病: これは高齢者における骨肉腫の最もよく知られた危険因子です5。この病気は、骨のリモデリング過程が破綻する慢性的な骨格の障害です。破骨細胞が過剰に活動し、古い骨を急速に破壊します。その代償として、骨芽細胞が混沌と過剰に新しい骨を作り出すため、骨は厚く変形しますが、脆弱になります2021。ページェット病患者の約1%が骨肉腫を発症するとされていますが、これは病気を持たない一般人口と比較して数千倍のリスク増加を意味します6。

- その他の良性疾患:

| 危険因子の種類 | 具体的な危険因子 | 説明と重要な注記 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 人口統計学/身体的 | 思春期(10-30歳) | 思春期の急激な骨成長に関連し、リスクが最も高い。 | 5 |

| 高齢(>60歳) | 第二のリスクのピーク。多くはページェット病などの基礎疾患と関連。 | 19 | |

| 高身長 | 骨肉腫の子供は同年齢に比べ身長が高い傾向にあり、急成長仮説を補強。 | 19 | |

| 男性 | 男性は女性より罹患リスクが高い(比率 約1.4:1)。 | 5 | |

| 病歴 | 過去の放射線治療 | 照射部位に肉腫が発生するリスク。若年での治療や高線量でリスク増。 | 19 |

| 過去の化学療法 | アルキル化剤への曝露はリスクを増加させる可能性がある。 | 22 | |

| 基礎となる骨疾患 | 骨ページェット病 | 高齢者における最も重要な危険因子。ページェット病患者の約1%が骨肉腫を発症。 | 6 |

| 遺伝性多発性外骨腫 | 骨肉腫への悪性転換のわずかなリスク。 | 19 | |

| 線維性骨異形成症 | 罹患部位での悪性転換のわずかなリスク。 | 4 |

第III部:遺伝的・遺伝子学的要因:骨肉腫原因の核心

生活習慣や環境要因が骨肉腫の発生に果たす役割は少ないように見える一方で、遺伝的要因は、特定の個人や家系がなぜ著しく高い発症リスクを持つのかを説明する根本的な原因として浮上しています。骨肉腫は、その核心において「ゲノム不安定性の病気」と言えます。TP53やRB1のような最も強力なリスク遺伝子は、細胞周期を厳密に管理する「門番(ゲートキーパー)」として機能します。一方、RECQL4やBLMのような遺伝子は、DNAの損傷を修復する「世話人(ケアテイカー)」の役割を担います。これらの守護者が遺伝的変異によって機能を失うと、染色体レベルでの混乱への扉が開かれ、治療に抵抗する能力を持つ複雑な khối u の進化が可能になります。

リー・フラウメニ症候群(LFS)とTP53遺伝子:「ゲノムの守護者」の異常

リー・フラウメニ症候群(LFS)は、骨肉腫と最も強い関連を持つ遺伝性症候群の一つです。

- TP53遺伝子の役割: LFSの中心にあるのがTP53遺伝子です。この遺伝子はp53というタンパク質をコードしており、「ゲノムの守護者」と称されます26。p53タンパク質は、DNAが損傷した際に細胞周期を停止させて修復を促すか、損傷が深刻な場合には細胞の自己破壊(アポトーシス)を誘導します26。TP53遺伝子が変異して機能を失うと、この重要な制御機構が無効化され、遺伝的エラーを持つ細胞が無秩序に増殖し続け、 khối u 形成につながります28。

- LFSと骨肉腫: LFSは、TP53遺伝子の生殖細胞系列変異によって引き起こされる常染色体優性遺伝性疾患です26。この症候群を持つ人々は、非常に若年で多種多様ながんを発症するリスクが極めて高く、骨肉腫はこの症候群の中核をなすがんの一つです27。

- リスク統計:

遺伝性網膜芽細胞腫とRB1遺伝子

もう一つの重要な遺伝性症候群が遺伝性網膜芽細胞腫です。

- 関連性: 網膜芽細胞腫は、RB1遺伝子の生殖細胞系列変異によって引き起こされる稀な眼のがんです30。TP53と同様に、RB1も重要な khối u 抑制遺伝子です。遺伝性網膜芽細胞腫(通常は両眼に発症)を生き延びた子供たちは、後に二次性の悪性腫瘍を発症するリスクが著しく増加し、その中で最も多いのが骨肉腫です30。

- 遺伝性症候群以外のRB1の重要性: RB1遺伝子の役割は遺伝性症候群に限定されません。研究によると、家族歴のない散発性の原発性骨肉腫の約30%から75%で、RB1遺伝子の体細胞変異(生涯の過程で発生する非遺伝性の変異)が見つかっています23。これは、RB1の機能喪失が、遺伝性症候群の有無にかかわらず、大多数の骨肉腫の発生経路における重要な分子的イベントであることを示唆しています。

その他の稀な遺伝性症候群

LFSや遺伝性網膜芽細胞腫の他にも、いくつかの極めて稀な遺伝性症候群が骨肉腫のリスクを高めます。

- ロスムンド・トムソン症候群(RTS): RECQL4遺伝子(DNA修復に関わるヘリカーゼ)の劣性遺伝変異によって引き起こされます。患者は特徴的な皮膚の発疹、骨の問題、そして骨肉腫のリスク増加を示します4。

- ブルーム症候群: DNA複製の安定性維持に関わるBLM遺伝子の変異によって引き起こされます。低身長、日光過敏症、そして骨肉腫を含む多種のがんの高い発症リスクを特徴とします4。

- ウェルナー症候群: 「成人性早老症」とも呼ばれ、WRN遺伝子の変異によって引き起こされます。若年からの白髪、白内障、骨粗鬆症などの早期老化の兆候を示し、骨肉腫を含む加齢関連のがんを発症しやすい傾向があります4。

| 症候群名 | 関連遺伝子 | 遺伝形式 | 推定される骨肉腫リスク | その他関連する主ながん | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|---|

| リー・フラウメニ症候群 (LFS) | TP53 | 常染色体優性 | 生涯リスク約12%; 小児骨肉腫の3-5%を占める | 乳がん、軟部肉腫、脳腫瘍、副腎皮質がん、白血病 | 23 |

| 遺伝性網膜芽細胞腫 | RB1 | 常染色体優性 | 二次性肉腫、特に骨肉腫の著しいリスク増加 | 網膜芽細胞腫、軟部肉腫、悪性黒色腫 | 30 |

| ロスムンド・トムソン症候群 | RECQL4 | 常染色体劣性 | 骨肉腫のリスク増加 | 皮膚がん | 4 |

| ブルーム症候群 | BLM | 常染色体劣性 | 骨肉腫のリスク増加 | 白血病、リンパ腫、各種上皮がん | 4 |

| ウェルナー症候群 | WRN | 常染色体劣性 | 骨肉腫のリスク増加 | 皮膚がん、甲状腺がん、軟部肉腫 | 4 |

第IV部:分子病態学と最新の発見

骨肉腫の理解は近年飛躍的に進歩し、単に危険因子を特定することから、病気の形成と進行を駆動する複雑な分子メカニズムを解読する段階へと移行しています。次世代シーケンシング技術により、骨肉腫のゲノムがヒトのがんの中で最も混沌とし、複雑なものの一つであることが明らかになりました33。この複雑さは、TP53のような単一の遺伝子の喪失が、どのようにして驚くほど破壊されたゲノムにつながるのかという長年の謎に対する答えを示唆しています。

ゲノムの不安定性:クロモスリプシスが主要な駆動力

長年、科学者たちは骨肉腫の細胞で観察される極端な遺伝子再構成のレベルを説明するのに苦慮してきました。2024年に発表された画期的な研究は、クロモスリプシスと呼ばれる強力な変異メカニズムを特定することで、この謎に光を当てました。

- クロモスリプシスとは? これは、1つまたは複数の染色体が単一の細胞周期内で数十、数百の断片に粉々になる壊滅的なイベントを指します。その後、細胞の修復機構がこれらの断片を再組み立てしようとしますが、その過程はしばしばランダムで誤りが多く、重度に再構成された染色体を生み出します33。

- 画期的な発見:「LTAクロモスリプシス」

研究チームは、骨肉腫の多くの症例における主要な駆動力として、「Loss-Translocation-Amplification (LTA) クロモスリプシス」と呼ばれるこの現象の特殊な変異体を特定しました。このプロセスは、単一のDNA二本鎖切断イベントから始まると考えられています。この最初のイベントが「切断-融合-架橋サイクル」を通じて一連の壊滅的な反応を引き起こします。その結果、同じプロセス内で、 khối u は重要な khối u 抑制遺伝子であるTP53を不活性化させ(遺伝子を含む断片の喪失を通じて)、同時に他の染色体断片上にあるがん遺伝子を増幅させます33。 - 頻度と意義: このLTAクロモスリプシスメカニズムは、小児および成人の高悪性度骨肉腫症例の約50%で検出されました33。この発見は、骨肉腫の2つの際立った特徴、すなわち極めて複雑なゲノムと攻撃的な生物学的性質に対する、説得力のある機械論的な説明を初めて提供しました。これは、多くの骨肉腫が初期段階からゲノムが破壊された状態で「生まれつき悪性(born to be bad)」であることを示唆しています。

その他の主要なシグナル伝達経路と遺伝子

大規模な遺伝子再構成イベントに加えて、特定のシグナル伝達経路や遺伝子の調節不全も骨肉腫の発生と転移に重要な役割を果たします。

- 細胞周期調節遺伝子: TP53とRB1に加えて、同じ経路にある他の遺伝子もしばしば影響を受けます。例えば、p53を抑制する機能を持つタンパク質をコードするMDM2遺伝子は、骨肉腫でしばしば増幅しています。この増幅はp53の過剰な分解につながり、TP53の機能喪失の結果をさらに悪化させます3。

- 転移促進因子: 骨肉腫の肺への転移能力は、最も悪い予後因子です。このプロセスには、がん細胞と周囲の環境(細胞外マトリックス)との複雑な相互作用が関与しています。

- エズリン (Ezrin): このタンパク質は、細胞骨格と細胞膜上の受容体との間の架け橋として機能し、細胞の移動と浸潤を助けます。骨肉腫 khối u におけるエズリンの高発現は、転移能の増加と患者の無病生存期間の短縮と密接に関連しています35。

- 新たな研究動向 (2024-2025年): 現代の研究では、新たなバイオマーカーを探索するために、マルチオミクス解析(ゲノミクス、トランスクリプトミクスなど)が用いられています。研究者たちは、 khối u 微小環境に関連する遺伝子発現や長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)の「シグネチャ」を特定し、それを用いて患者の予後をより正確に予測しようと試みています36。また、転移プロセスに直接関連する「ドライバー変異」の特定にも焦点が当てられており、近年の研究ではATRX遺伝子の変異が初期のイベントであり、 khối u の進化を形成し、病気の拡散に好都合な条件を作り出す可能性があることが示されています37。

第V部:予防、早期発見、専門家の役割

骨肉腫の複雑な原因と危険因子を学んだ後、「この病気を予防するために何ができるのか、そしてどうすれば可能な限り早期に発見できるのか」という当然の疑問が浮かび上がります。このセクションでは、科学的に証明されている事柄に焦点を当て、実用的で行動可能な情報を提供します。

予防可能性について:厳しい現実

骨肉腫が他の多くのがんと異なる重要な点の一つは、予防の可能性です。

- 明確な結論: 現時点で入手可能なすべての科学的証拠に基づくと、生活習慣の変更や環境要因に基づく予防法で、骨肉腫の発症を阻止できると証明されたものは一つもありません38。

- 変更不可能な危険因子: 年齢、遺伝性症候群、成長期の身長、既存の骨疾患など、明確に特定されている危険因子のほとんどは、変えることができない要素です38。これは、個人がこれらの根本的なリスクを取り除くためにできることは何もないことを意味します。

- 他のがんとの比較: この点は、禁煙、健康的な体重の維持、飲酒の制限、バランスの取れた食事といった対策が発症リスクを大幅に低減できる多くの成人のがんとは著しい対照をなします39。この違いを明確に理解することは、地域社会の期待を正しく導き、最も大きな影響を与えうる分野、すなわち早期発見に努力を集中させる上で非常に重要です。

早期発見の重要性:予後改善の鍵

予防が不可能である以上、早期発見が骨肉腫との闘いにおける最も強力な武器となります。患者の予後は、病気が限局性(転移していない)の段階で診断されるか、すでに転移しているかによって大きく左右されます7。したがって、警告となる兆候や症状を早期に認識することが極めて重要です。

注意すべき主な症状

- 痛み: 最も一般的で、多くの場合最も早く現れる症状です。初期の痛みは断続的で、現れたり消えたりすることがありますが、時間とともに悪化し、持続的になり、安静にしても軽減しなくなります4。特に重要な警告サインは、夜間の痛みや、患者を眠りから覚ますほど激しい痛みです5。

- 腫れまたはしこり: khối u が成長するにつれて、患部に触知可能な硬い腫れやしこりが生じることがあります4。

- 病的骨折: khối u によって弱くなった骨が、軽い外傷や明らかな外傷がなくても骨折することがあります4。これは後期の兆候ですが、非常に特異的です。

- 運動能力の低下: khối u が関節の近くにある場合、関節の動きを妨げたり、可動域を狭めたりすることがあります23。

診断における課題と医師の警戒心

骨肉腫の早期発見における最大の障壁の一つは、初期症状が非常に非特異的であることです。青少年において、痛みや腫れは「成長痛」やスポーツ外傷といった、より一般的で良性の問題と容易に混同されます6。この混同が、しばしば診断の大幅な遅れにつながります7。病気の希少性も重要な役割を果たします。一般開業医や家庭医がそのキャリアを通じて骨肉腫の症例に遭遇することは、数例、あるいは全くないかもしれません13。そのため、直ちに画像診断を行うのではなく、経過観察を指示してしまう可能性があります。この診断の遅れは、変えることのできる数少ない予後不良因子の一つです。

行動へのアドバイス

伝えるべき核心的なメッセージは、粘り強さと主体性です。小児や青少年における骨の痛みで、以下の特徴を持つものは、迅速かつ真剣な医学的評価が必要です:

- 持続し、軽快しない。

- 軽微な外傷の後に生じたが、痛みの程度が見合っていない。

- 夜間に痛みを引き起こす。

- 説明のつかない腫れを伴う。

最初に行うべき最も効果的な画像診断法は、単純X線撮影です7。X線写真で何らかの疑いがある場合、患者は直ちにがんセンターや骨腫瘍専門の医療施設に紹介され、専門家によるさらなる評価を受ける必要があります7。患者と保護者が自身の健康の擁護者となり、症状が改善しない場合には質問し、追加検査を要求する権限を与えられることが、診断の遅れという障壁を乗り越えるための鍵となります。

第VI部:日本の専門医療体制と患者支援

骨肉腫のような希少で複雑な疾患に対しては、適切な医療資源と支援にアクセスできるかどうかが、治療成績と患者の生活の質を決定づける要因となります。幸いなことに、日本には専門医療施設、トップクラスの専門家、そして献身的な患者支援ネットワークが構築されています。

トップクラスの医療施設と専門家

診断と治療の複雑さから、国内外のすべてのガイドラインは、骨肉腫が疑われる患者は生検を行う前に経験豊富な専門センターに紹介されるべきであると強調しています5。これらのセンターには、整形外科腫瘍医、腫瘍内科医、放射線治療医、画像診断医、病理医など、肉腫に関する深い専門知識を持つ多職種のチームが集結しています15。

- 国立がん研究センター (NCC): 日本における肉腫の治療と研究のトップ機関の一つと見なされています。NCCには希少がんセンターが特設されており、骨肉腫のような希少がんに対する先進的なケアの提供と研究の推進に重点を置いています15。その豊富な経験は、骨肉腫治療における患肢温存率(切断ではなく手足を残す手術)が約90%に達するなどの優れた治療成績に表れています8。

- トップエキスパート:

臨床ガイドラインと研究

現代の医療はエビデンスに基づいており、臨床実践ガイドラインは治療の質を標準化し、向上させるための中心的なツールです。

- 国内ガイドライン: 日本では、臨床医向けの主要な参考資料は「原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン2022」です。このガイドラインは日本整形外科学会によって編纂・発行され、骨肉腫およびその他の骨肉腫に関する診断、治療、フォローアップのエビデンスに基づいた推奨事項を提供しています44。

- 国際ガイドライン: 日本の医師は、米国のNCCN(National Comprehensive Cancer Network)47や欧州のESMO(European Society for Medical Oncology)5といった世界的に権威のある組織のガイドラインも頻繁に参照し、応用しています。

患者支援ネットワーク

患者が孤独や孤立を感じがちな希少疾患において、患者支援団体の役割は計り知れません。彼らは精神的な支援を提供するだけでなく、実践的な情報の重要な源であり、政策提言における強力な声でもあります14。

- 肉腫(サルコーマ)の会 たんぽぽ: 2015年に国立がん研究センターで治療を受けた患者自身によって設立された「たんぽぽ」は、全国の肉腫患者とその家族を支援する団体です。信頼できる医療情報の提供、経験の共有、そして「お茶会」と呼ばれる定期的な集まりを通じて患者同士がつながる安全な空間の創出を目指しています51。

- 日本肉腫学会 (JSA): 医療専門家だけでなく、患者やその家族も正会員として迎え入れるという、非常に進歩的な組織モデルです。これにより、医師と患者の真のパートナーシップが促進され、学術会議の場で患者の声が聞かれ、尊重されます54。

- その他の団体: 多施設共同臨床研究グループであるJMOG(骨軟部肉腫治療研究会)55や、福島県の骨・軟部肉腫患者会である「さくらの会」56など、多くの団体が支援ネットワークに貢献しています。

| 資源の種類 | 名称(日本語およびローマ字) | 説明/役割 | リンク/情報源 | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|

| 専門医療センター | 国立がん研究センター (Kokuritsu Gan Kenkyu Center) | がん治療・研究の国内トップ機関。希少がんセンターを設置。 | https://www.ncc.go.jp/ | 8 |

| トップエキスパート | 川井 章 (Akira Kawai) | NCC希少がんセンター長。骨軟部肉腫の第一人者。 | NCCのプロフィール | 8 |

| 小林 英介 (Eisuke Kobayashi) | NCC希少がんセンター専門医。骨肉腫を専門とする。 | NCCのプロフィール | 8 | |

| 患者支援団体 | 肉腫の会 たんぽぽ (Sarcoma no Kai Tanpopo) | 患者主導の会。精神的支援、情報提供、交流会を実施。 | https://tanpopokai.net/ | 51 |

| 日本肉腫学会 (Nihon Nikushu Gakkai – JSA) | 患者・家族も会員になれる学術団体。 | https://japansarcoma.jp/ | 54 | |

| 臨床ガイドライン | 原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン2022 | 日本整形外科学会の公式ガイドライン。 | 南江堂より出版 | 44 |

よくある質問

骨肉腫は予防できますか?

いいえ、現時点では、生活習慣の改善や特定の予防策によって骨肉腫の発症を防ぐことができるという科学的根拠はありません38。危険因子のほとんど(遺伝的要因や成長期の骨の発育など)は、個人の努力で変えることができないものだからです。そのため、予防よりも早期発見が極めて重要になります。

子供の「成長痛」と骨肉腫の痛みはどう違いますか?

骨肉腫は遺伝しますか?

診断が疑われた場合、どこに相談すればよいですか?

結論

本稿では、骨肉腫の原因と危険因子について、疫学的背景から最新の分子生物学的知見、そして日本の医療・支援体制に至るまで、包括的に解説しました。骨肉腫は、その核心にゲノムの不安定性を持ち、遺伝的素因や骨の急成長といった変更不可能な因子に強く影響される、予防が困難な疾患です。科学の進歩は、クロモスリプシスといった驚くべき発症メカニズムを解明し、未来の治療法に新たな光を当てています。しかし、現時点において私たちが持ちうる最も強力な武器は「早期発見」に他なりません。特に夜間に増悪する持続的な骨の痛みや腫れといった警告サインを見逃さず、迅速に専門家へ繋ぐことが、予後を大きく改善する鍵となります。幸いにも、日本には世界水準の専門医療機関と、患者と家族を支える温かい支援ネットワークが存在します。正確な知識で武装し、これらの資源を最大限に活用することが、この困難な病気と向き合う上での大きな力となるでしょう。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康に関する懸念がある場合、または健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- American Cancer Society. Understanding Bone Cancer. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.cancer.org/cancer/types/bone-cancer/about/what-is-bone-cancer.html

- Jia Z, Wang J, Zhang Z, et al. Osteosarcoma: current insights and advances. J Orthop Surg Res. 2024;19(1):475. doi:10.1186/s13018-024-04951-8. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12179640/

- Harnessing multi‑omics to revolutionize understanding and management of osteosarcoma: A pathway to precision medicine (Review). Int J Mol Med. 2025;55(1):1. doi:10.3892/ijmm.2025.5533. Available from: https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2025.5533?text=fulltext

- Penn Medicine. Osteosarcoma – Symptoms and Causes. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.pennmedicine.org/conditions/osteosarcoma

- Casali PG, Bielack S, Abecassis N, et al. Bone sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018;29(Supplement_4):iv79-iv95. doi:10.1093/annonc/mdy310. Available from: https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A3247743/view

- メディカルノート. 骨肉腫は何が原因で発症するの? ~関連する病気や危険因子とは~. Accessed July 21, 2025. Available from: https://medicalnote.jp/diseases/%E9%AA%A8%E8%82%89%E8%85%AB/contents/200930-010-DO

- Biermann JS, Chow W, Reed DR, et al. Bone Cancer: Diagnosis and Treatment Principles. Am Fam Physician. 2018;98(4):205-213. Available from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0815/p205.html

- 国立がん研究センター 希少がんセンター. 骨の肉腫. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/rcc/about/bone_sarcomas/index.html

- 名古屋大学. 希少がんを取り巻く現状と多くの課題〜解決に必要なものは. Accessed July 21, 2025. Available from: https://kishougan.med.nagoya-u.ac.jp/articles/20220324_002

- 銀座みやこクリニック. 実は多い希少がんとは?問題点や解決法、ホットライン相談活用を解説. Accessed July 21, 2025. Available from: https://gmcl.jp/rarecancer/

- 国立がん研究センター. 骨軟部腫瘍登録. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/rcc/about/bone_sarcomas/index.html#:~:text=%E9%AA%A8%E8%BB%9F%E9%83%A8%E8%85%AB%E7%98%8D%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B,%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 順天堂大学. 骨肉腫に侵された若い命を救いたい! がんゲノム医療による新たな治療法の確立へ. Accessed July 21, 2025. Available from: https://goodhealth.juntendo.ac.jp/medical/000061.html

- YouTube. 肉腫(サルコーマ)~骨の肉腫~】講演 小林 英介【国立がん研究センター希少がんセンター】. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=zJBNmowxT0w

- 厚生労働省. がんの特性に応じたがん対策について ~議論の背景~. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000138591.pdf

- 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター. 骨・軟部腫瘍センター. Accessed July 21, 2025. Available from: https://tokyo-mc.hosp.go.jp/section/bone_soft_tissue_tumor.html

- 国立がん研究センター 中央病院. 骨軟部腫瘍・リハビリテーション科. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/orthopedic_surgery/index.html

- 国立がん研究センター. 新たな希少がん分類を策定. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/information/researchtopics/2025/0610/index.html

- American Cancer Society. Key Statistics About Bone Cancer. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.cancer.org/cancer/types/bone-cancer/about/key-statistics.html

- American Cancer Society. Osteosarcoma Risk Factors. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.cancer.org/cancer/types/osteosarcoma/causes-risks-prevention/risk-factors.html

- Mayo Clinic. Paget’s disease of bone – Symptoms & causes. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pagets-disease-of-bone/symptoms-causes/syc-20350811

- OrthoInfo – AAOS. Paget’s Disease of Bone. Accessed July 21, 2025. Available from: https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/pagets-disease-of-bone

- メディカルノート. 骨肉腫は大人が発症することもある ~大人の骨肉腫の特徴や、ほかの病気との違いとは?. Accessed July 21, 2025. Available from: https://medicalnote.jp/diseases/%E9%AA%A8%E8%82%89%E8%85%AB/contents/201223-005-LP

- Varshney K, Busa V, Mathew R. Osteosarcoma (Osteogenic Sarcoma). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563177/

- Cancer Research UK. Risks and causes of bone cancer. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/bone-cancer/risks-causes

- Hansen MF, Nellissery M, Bhatia PS. Common mechanisms of osteosarcoma and Paget’s disease. J Bone Miner Res. 1999;14 Suppl 2:39-44. doi:10.1002/jbmr.5650140209. PMID: 10510212. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10510212/

- Nguyen THA, Le H, Nguyen TLA, et al. Osteosarcoma patient with Li-Fraumeni syndrome: the first case report in Vietnam. Ecancermedicalscience. 2025;18:1738. doi:10.3332/ecancer.2025.1738. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11493536/

- Fiszer-Maliszewska Ł, Błasiak J, Gawrońska I, et al. Cancer risk in carriers of TP53 germline variants grouped into different functional categories. J Natl Cancer Inst Monogr. 2025;2025(1):pkaf008. doi:10.1093/jncics/pkaf008. Available from: https://academic.oup.com/jncics/article/9/1/pkaf008/7985583

- Cleveland Clinic. Li-Fraumeni Syndrome: Symptoms, Causes & Outlook. Accessed July 21, 2025. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22073-li-fraumeni-syndrome

- Cleveland Clinic. Li-Fraumeni Syndrome. Accessed July 21, 2025. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22073-li-fraumeni-syndrome#:~:text=Without%20properly%20functioning%20P53%20proteins,to%20increase%20your%20cancer%20risk

- Kleinerman RA, Tucker MA, Abramson DH, Seddon JM, Tarone RE, Fraumeni JF Jr. Sarcomas in hereditary retinoblastoma. J Natl Cancer Inst. 2012;104(22):1747-58. doi:10.1093/jnci/djs410. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3499233/

- Canadian Cancer Society. Risk factors for retinoblastoma. Accessed July 21, 2025. Available from: https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/retinoblastoma/risks

- An Association of Rb Gene in Hereditary Retinoblastoma and Osteosarcoma – A Case Report. Malaysian Orthopaedic Journal. 2022;16(Suppl 1):EC39. Available from: https://www.morthoj.org/supplements/moa-2022/Poster/Oncology/EC39.pdf

- Steele CD, Abbasi A, Islam SMA, et al. Ongoing chromothripsis underpins osteosarcoma genome complexity and clonal evolution. Cell. 2024;187(4):864-881.e26. doi:10.1016/j.cell.2023.12.029. PMID: 39814020. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39814020/

- ScienceDaily. Researchers uncover what drives aggressive bone cancer. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/01/250114124904.htm

- Martin TA, Harrison G, Mansel RE, Jiang WG. The role of the ezrin-radixin-moesin proteins in cancer metastasis. Histol Histopathol. 2003;18(4):1235-42. doi:10.14670/HH-18.1235. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3087974/

- Li Y, Liu Y, Wang Z, et al. Signatures of tumor microenvironment-related genes and long noncoding RNAs predict poor prognosis in osteosarcoma. J Orthop Surg Res. 2025;20(1):1. doi:10.1186/s13018-024-05533-w. PMID: 40668798. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40668798/

- Jiang X, Yu P, Liu Z, et al. Whole-exome evolutionary profiling of osteosarcoma uncovers metastasis-related driver mutations and generates an independently validated predictive classifier. Cancer Sci. 2025;116(1):159-170. doi:10.1111/cas.15984. PMID: 40624652. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40624652/

- American Cancer Society. Osteosarcoma Causes, Risk Factors, and Prevention. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.cancer.org/cancer/types/osteosarcoma/causes-risks-prevention.html

- American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2025. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2025/2025-cancer-facts-and-figures-acs.pdf

- がん情報サービス. 骨肉腫〈小児〉 全ページ表示. Accessed July 21, 2025. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/osteosarcoma/print.html

- メディカルノート. 川井 章(かわい あきら) 先生(東京都の整形外科医)のプロフィール. Accessed July 21, 2025. Available from: https://medicalnote.jp/doctors/160405-003-JX

- KAKEN. 研究者をさがす | 川井 章 (90252965). Accessed July 21, 2025. Available from: https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000090252965/

- YouTube. 骨の肉腫 小林英介 ~主に医療者向け~ 【国立がん研究センター希少がんセンター】. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=1XZ4BwLNi4A

- 日本整形外科学会. 原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン2022. 東京: 南江堂; 2022. Available from: https://www.nankodo.co.jp/g/g9784524234110/

- m3.com. 原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン2022を一覧に追加. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.m3.com/clinical/news/1135498

- 南江堂. 日本整形外科学会診療ガイドライン(並び順:発行日+商品名). Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.nankodo.co.jp/r/r11201020~srd-gn/

- von Mehren M, Randall RL, Benjamin RS, et al. NCCN Guidelines Insights: Bone Cancer, Version 2.2017. J Natl Compr Canc Netw. 2017;15(2):155-167. doi:10.6004/jnccn.2017.0017. Available from: https://jnccn.org/view/journals/jnccn/15/2/article-p155.xml

- Grimer R, Athanasou N, Gerrand C, et al. Bone Cancer, Version 2.2025, NCCN Clinical Practice Guidelines In Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2025;23(7):e1-e12. doi:10.6004/jnccn.2025.0001. PMID: 40203873. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40203873/

- ESMO. ESMO Clinical Practice Guideline: Bone Sarcomas. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.esmo.org/guidelines/esmo-clinical-practice-guideline-bone-sarcomas

- Strauss SJ, Frezza AM, Abecassis N, et al. Bone sarcomas: ESMO-EURACAN-GENTURIS-ERN PaedCan Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021;32(12):1520-1536. doi:10.1016/j.annonc.2021.08.2073. PMID: 34500044. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34500044/

- 肉腫(サルコーマ)の会たんぽぽ. 会について. Accessed July 21, 2025. Available from: https://tanpopokai.net/aboutus/

- 肉腫(サルコーマ)の会 たんぽぽ. Accessed July 21, 2025. Available from: https://tanpopokai.net/

- がんプラス. 「肉腫(サルコーマ)の会 たんぽぽ」肉腫患者さんへ、医師を通じた正しい情報を伝える. Accessed July 21, 2025. Available from: https://cancer.qlife.jp/pn/pn001/article4430.html

- 日本肉腫学会. 日本肉腫学会について. Accessed July 21, 2025. Available from: https://japansarcoma.jp/about

- 骨軟部肉腫治療研究会 JMOGページ. 現在進行中の多機関共同研究. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.jmog.website/

- さくらの会(福島県骨・軟部肉腫患者会). リンク. Accessed July 21, 2025. Available from: https://www.sakuranokai.net/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/