耳鼻咽喉科疾患とは(解剖・機能・受診の目安)

「耳鼻咽喉科(じびいんこうか)」と聞くと、多くの人は「耳・鼻・のどの調子が悪いときに行くところ」というイメージを持つかもしれません。それは間違いではありませんが、実は耳鼻咽喉科が診る領域は、私たちが想像するよりもずっと広く、そして私たちの生活の質(QOL)に深く関わっています。

耳鼻咽喉科は、単に「風邪をひいたときのどを診てもらう」だけの場所ではなく、「聞く」「嗅ぐ」「味わう」「話す」「飲み込む」「呼吸する」といった、人間が生きていく上で不可欠な機能すべてを専門的に扱う診療科です。これらの機能は非常に繊細で、一つでも調子を崩すと、食事の楽しみが減ったり、人とのコミュニケーションがうまくいかなくなったりと、日常生活に大きな支障をきたします。

このセクションでは、まず「耳鼻咽喉科とは具体的にどこを診る科なのか」という解剖学的な範囲と、それぞれの器官が持つ大切な「機能」、そして「どんな症状が出たら耳鼻咽喉科を受診すべきか」という具体的な目安について、信頼できる情報源に基づき、できるだけ分かりやすく解説していきます。

【本記事における医療情報について】

本記事は、一般的な医療情報の提供を目的として作成されています。特定の症状に対する医学的アドバイスや診断、治療を推奨するものではありません。ご自身の健康状態に関して不安や症状がある場合は、自己判断をせず、必ず医療機関を受診し、医師の診察と指導を受けてください。

耳鼻咽喉科が診る「頭頸部」とはどこまでか

日本の耳鼻咽喉科の正式名称は「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会」となっています。この「頭頸部(とうけいぶ)」という言葉が、この診療科の広範な領域を示しています。簡単に言えば、「脳と眼球を除いた、首から上のすべて」が専門領域です。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会によれば、これには以下のすべてが含まれます[1][2]:

- 耳:外耳、中耳、内耳(聴覚と平衡感覚)

- 鼻:鼻腔、副鼻腔(呼吸と嗅覚)

- 口腔:舌、口の中の粘膜(味覚、発声、嚥下の一部)

- 咽頭(いんとう):鼻の奥(上咽頭)、口の奥(中咽頭)、のど仏の奥(下咽頭)

- 喉頭(こうとう):のど仏の部分、声帯(発声、誤嚥防止)

- 気管・食道:気管の上部、食道の入口部分

- 頭頸部:唾液腺(耳下腺、顎下腺など)、甲状腺、首のリンパ節や「しこり」全般

なぜこれほど広い範囲を一つの科が診るのでしょうか。それは、これらの器官が解剖学的にすべて繋がっており、機能的にも密接に関連しているからです。例えば、鼻の奥(上咽頭)は、耳管という管で中耳と繋がっています。そのため、鼻の調子が悪いと耳にも影響が出ることがあります(例:鼻炎から中耳炎になる)。

また、「首にしこりができた」という場合、それが唾液腺の腫れなのか、甲状腺の異常なのか、あるいは喉頭や咽頭のがんが転移したリンパ節なのかを判断する必要があります。耳鼻咽喉科・頭頸部外科医は、これらの器官を内視鏡などで直接観察し、全体として評価できる専門家なのです[4][8]。

耳のしくみと耳鼻咽喉科が関わる機能(聞く・めまいを感じる)

耳は、私たちが音を「聞く」ための器官であると同時に、体の「バランス(平衡感覚)」を保つための重要なセンサーでもあります。耳鼻咽喉科は、この二つの全く異なるように思える機能を、同じ「耳」という器官の専門家として同時に診療します。

- 聴覚(聞く機能):音は空気の振動として、耳たぶ(外耳)で集められ、鼓膜(中耳)を震わせます。その振動は耳小骨という小さな骨を伝って増幅され、内耳にある「蝸牛(かぎゅう)」というカタツムリのような形の器官に伝わります。米国国立聴覚・伝達障害研究所(NIDCD)によれば、蝸牛の中では、この振動が電気信号に変換され、聴神経を通って脳に送られ、「音」として認識されます[13]。突然の激しい耳の痛みや、聞こえにくさが生じた場合、この音の伝達経路のどこかに問題が起きている可能性があります。

- 平衡機能(バランスを保つ機能):内耳には蝸牛のほかに、「前庭(ぜんてい)」や「三半規管(さんはんきかん)」という器官があります。これらは、頭がどの方向に傾いているか、どのくらいの速さで回転しているかを感知するセンサーです。この情報が脳に送られることで、私たちは目が回ったり、ふらついたりせずに真っ直ぐ立つことができます。中耳炎の診断と治療が遅れると、炎症が内耳に波及し、めまいを引き起こすこともあります。

「めまい」と「耳鳴り」、そして「難聴」は、内耳という同じ場所で起きる問題であることが多いため、これらの症状が同時に現れた場合は、すぐに耳鼻咽喉科を受診することが非常に重要です。特に耳鳴りの原因には、早急な治療が必要な突発性難聴などが隠れていることもあります[10][11]。

鼻・副鼻腔が担う呼吸と嗅覚の役割

鼻は単なる「息の通り道」ではありません。鼻腔(びくう)は、外から入ってくる空気を肺に適した状態に整える「高性能なエアコンディショナー」のような役割を果たしています[14]。

- 加温・加湿:冷たく乾燥した外気も、鼻腔を通る間に体温近くまで温められ、適度な湿度を与えられます。

- 清浄化(フィルター):鼻毛や粘膜が、空気中のホコリ、ウイルス、細菌、花粉などをキャッチし、体内に侵入するのを防ぎます。

- 嗅覚(においを感じる):鼻腔の上部には「嗅裂(きゅうれつ)」と呼ばれる場所があり、においの分子を感知します。においは食事の風味を楽しむためだけでなく、危険(ガス漏れや腐敗臭など)を察知するためにも重要です[13]。

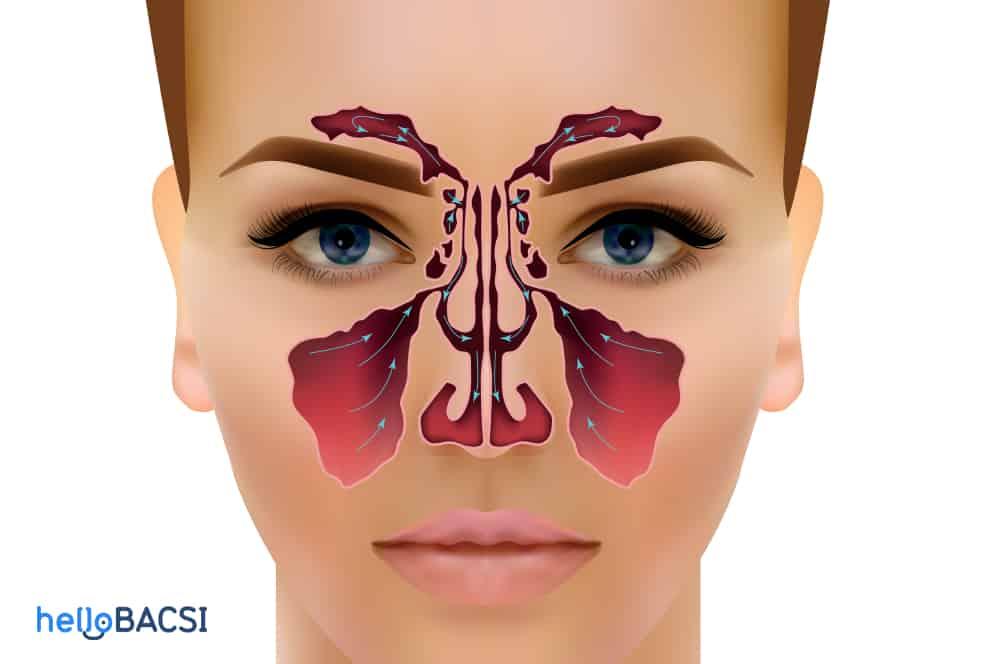

さらに、鼻腔の周りには「副鼻腔(ふくびくう)」と呼ばれる空洞(前頭洞、上顎洞、篩骨洞、蝶形骨洞)がいくつも存在します。これらはすべて鼻腔と小さな穴で繋がっており、粘液を産生して鼻腔のフィルター機能を助けています[12][13]。しかし、この繋がりこそが、風邪やアレルギーで鼻粘膜が腫れると、副鼻腔への出口が塞がれ、副鼻腔炎(蓄膿症)を発症しやすい理由でもあります。

アレルギー性鼻炎や慢性的な鼻づまりは、呼吸の質を低下させ、睡眠時無呼吸の原因になったり、嗅覚障害を引き起こしたりするため、専門的な評価が必要です。

のど(咽頭・喉頭)が守る3つの機能:嚥下・発声・気道防御

「のど」は、口と鼻の奥から食道・気管の入口までを指し、医学的には「咽頭(いんとう)」と「喉頭(こうとう)」に分けられます。ここは、食べ物と空気が行き交う「交通の要所」であり、生命維持に直結する3つの重要な機能を担っています[17][18]。

- 嚥下(えんげ)機能(飲み込む):私たちが食べ物や飲み物を口に入れると、のどは瞬時に複雑な動きをします。喉頭蓋(こうとうがい)と呼ばれるフタが気管の入口をピタリと塞ぎ、食べ物が肺に入らないように(誤嚥しないように)しながら、食道へと送り込みます[12][13]。この機能が衰えると、むせたり、肺炎(誤嚥性肺炎)を引き起こしたりします。

- 発声機能(声を出す):喉頭(のど仏)の中には「声帯(せいたい)」という2枚のヒダがあります。英国ケンブリッジ大学病院NHSトラストによれば、私たちが声を出すとき、肺からの空気がこの声帯を振動させ、音を生み出しています[19][20]。声帯にポリープができたり、炎症が起きたりすると、声がれ(嗄声)が起こります。

- 気道防御・呼吸機能:喉頭は、上記の嚥下時のフタの役割(気道防御)に加え、呼吸の通り道を確保する役割も担います。のどがひどく腫れると、この通り道が狭くなり、呼吸困難に陥る危険性があります。

単なる喉の痛みだと思っていても、それが扁桃炎によるものなのか、あるいは声帯や咽頭の重大な病気のサインなのかを見極めることが重要です。

耳鼻咽喉科を受診すべきサイン一覧(放置は危険)

ここまで見てきたように、耳鼻咽喉科の領域はQOLと生命維持に直結しています。多くの症状はセルフケアや市販薬で改善することもありますが、中には専門的な検査や治療が緊急に必要な「危険なサイン(レッドフラグ)」が隠れています。

「首から上の不調で、何科に行けばよいか迷った時」は、まず耳鼻咽喉科を受診することが日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会からも推奨されています[3][5][7][8]。特に、以下のような症状がある場合は、放置せずに早めに専門医に相談してください。

【緊急または早期の受診を強く推奨する症状】

- 突然、片方の耳が聞こえなくなった(突発性難聴の疑い):

耳鳴りやめまいを伴うこともあります。突発性難聴は、治療開始が早いほど聴力が回復する可能性が高いとされています[6][7]。ステロイド治療などをできるだけ早く(できれば48時間以内、遅くとも1〜2週間以内)開始することが望まれます。 - 30分以上しっかり押さえても止まらない鼻血(重度の鼻出血):

鼻血の正しい止め方(座って前屈みになり、小鼻を強く圧迫する)を試みても止まらない場合や、顔の外傷を伴う場合、血液をサラサラにする薬を飲んでいる場合は、耳鼻咽喉科または救急外来での処置(ガーゼ挿入や電気凝固など)が必要です[15][16]。 - 呼吸が苦しい、息を吸う時に「ヒューヒュー」という音がする(上気道閉塞の疑い):

喉頭や咽頭が重度に腫れている(急性喉頭蓋炎など)可能性があります。窒息の危険があるため、救急受診が必要です。 - 1か月以上続く「声がれ(嗄声)」(喉頭がんなどの疑い):

風邪や声の使いすぎといった明らかな原因がないのに声がれが続く、または悪化する場合は、声帯に腫瘍などができている可能性があります[6][7][15]。 - 1か月以上治らない口内やのどの「しこり・潰瘍・できもの」(頭頸部がんの疑い):

痛みのない「しこり」や、治りにくい口内炎のような潰瘍は、口腔がん・咽頭がんなどのサインである可能性があります[7][8]。 - 食事が飲み込みにくい、むせることが増えた(嚥下障害の疑い):

特に高齢者で、水分でむせたり、食事がうまく飲み込めなくなったりした場合は、誤嚥性肺炎のリスクがあります。早めに嚥下機能の評価を受けることが推奨されます[12][13]。

これらの症状は、耳鼻咽喉科医が専門とする「内視鏡(ファイバースコープ)」を使って、のどの奥や声帯、鼻の奥を直接観察することで、早期に原因を発見できることが多いです。耳鼻咽喉科の内視鏡検査は、多くの場合、外来で短時間で行うことができます。「ちょっと変だな」と感じたら、ためらわずに専門医の診察を受けることが、皆様の健康とQOLを守る第一歩となります。

耳鼻咽喉科に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 耳鼻咽喉科は耳・鼻・のど以外も診ますか?

A: はい。日本の耳鼻咽喉科・頭頸部外科は、耳・鼻・のどに加え、口腔(舌や口の粘膜)、咽頭、喉頭、気管上部、食道入口、さらに甲状腺、唾液腺(耳下腺など)、首のリンパ節などを含む「脳と眼を除く首から上全体」を診療範囲としています[1][2][4]。首のしこりや甲状腺の腫れ、顔面神経麻痺なども専門領域です。

Q2: 鼻血はどのタイミングで病院に行けばよいですか?

A: まず、座って少し前屈みになり、小鼻(鼻の柔らかい部分)を親指と人差し指で強く5分~10分圧迫してください。これを試しても30分以上止まらない場合、または非常に大量に出血する場合、顔面を強く打った後の鼻血の場合は、耳鼻咽喉科または救急外来を受診してください[15][16]。

Q3: 声がれはどれくらい続いたらがんを疑いますか?

A: 風邪をひいた、カラオケで歌いすぎた、などの明らかな原因がなく、声がれが1か月以上続く場合は、喉頭がんなどの病気を除外するために、一度耳鼻咽喉科で内視鏡検査(ファイバースコープ)を受けることが強く推奨されています[6][7][15]。

Q4: 突然片耳が聞こえなくなりました。耳鼻科でいいですか?

A: はい、すぐに耳鼻咽喉科を受診してください。「突発性難聴」の可能性があり、この病気は早期(できれば48時間以内、遅くとも1〜2週間以内)に治療を開始することが聴力の回復に非常に重要とされています[6][7]。

Q5: 飲み込みにくさは内科と耳鼻咽喉科どちらですか?

A: 食べ物が食道を通る際のつかえ感は消化器内科が専門ですが、「飲み込む瞬間」のむせや、食べ物が口やのどに残る感じ、鼻に逆流する感じがある場合は、咽頭・喉頭の動きの問題(嚥下障害)が考えられ、耳鼻咽喉科が専門となります。嚥下内視鏡検査などで評価を行います[12][13]。

症状別サイン(耳痛・難聴・耳鳴り・めまい/鼻閉・くしゃみ・後鼻漏/のど痛・嗄声・嚥下障害)

前節では、耳・鼻・のどといった耳鼻咽喉科領域の基本的な解剖と機能について概観しました。しかし、私たちが実際に「何かおかしい」と感じるのは、具体的な「症状」が出たときです。「急に耳が痛くなった」「めまいがして立てない」「声がかれたまま治らない」——こうしたサインは、体が送る重要なメッセージです。

多くの方が、このような症状が出たときに「これはただの風邪だろうか?」「放っておいても治るだろうか?」「もしかして深刻な病気だったらどうしよう」と、大きな不安を感じるものです。このセクションでは、耳鼻咽喉科領域でよくみられる症状を「耳」「鼻」「のど」の3つの主要な領域に分け、それぞれの症状が何を意味するのか、どのような場合に医療機関を受診すべきなのか、その判断基準を詳しく、そして深く掘り下げて解説します。これは、ご自身の健康状態を理解し、適切な行動をとるための実践的なガイドです。

耳が痛いときに考えるべき主な原因(外耳炎・中耳炎・耳掃除の外傷)

「耳が痛い」という症状は、非常に鋭く、日常生活に集中できないほどの苦痛を伴うことがあります。特に、小さなお子さんが夜中に突然泣き出し、耳を気にしている場合、ご家族は大変な不安を感じるでしょう。この「耳痛」は、主に耳のどの部分で炎症が起きているかによって、大きく3つの原因に分けられます。

1. 外耳炎(がいじえん):

これは、耳の穴(外耳道)の皮膚に炎症が起きた状態です。主な原因は、厚生労働省も注意喚起しているように、耳掃除のしすぎや、硬い器具による外傷です[11]。耳の皮膚は非常にデリケートなため、綿棒や耳かきで強くこすると、目に見えない小さな傷がつきます。そこから細菌が侵入すると、数日後に強い痛み、耳だれ、かゆみ、腫れを引き起こします。耳を引っ張ったり、あくびをしたりするだけで激痛が走るのが特徴です。外耳炎の初期症状であれば自宅でのケアも可能ですが、痛みが強くなったり、耳だれが続いたりする場合は、専門的な治療が必要です。

2. 急性中耳炎(きゅうせいちゅうじえん):

こちらは、鼓膜のさらに奥にある「中耳」という空間で炎症が起こる病気です。特に風邪をひいた後、鼻やのどにいたウイルスや細菌が、耳と鼻をつなぐ耳管(じかん)を通って中耳に入り込むことで発症します。国立国際医療研究センター(NCGM)の資料によれば、これは特に小児に多く見られます[10]。大人のように「耳が痛い」と正確に訴えられない乳幼児が、高熱を出し、機嫌が悪く、頻繁に耳を触るのは、急性中耳炎の典型的なサインです。鼓膜の内側に膿が溜まるため、ズキズキとした拍動性の強い痛みを感じることが多く、時には鼓膜が破れて耳だれ(膿)が出てくることもあります。中耳炎の種類と合併症については、さらに詳しい情報があります。

3. 耳掃除や外傷による直接的な痛み:

耳掃除中に誤って鼓膜や外耳道を傷つけてしまった場合、強い痛みと場合によっては出血を伴います。また、飛行機の離着陸時やダイビングなどで急激な気圧の変化(圧外傷)によっても耳の痛みが生じることがあります。

いずれの場合も、厚生労働省は「耳痛・耳漏・外耳炎症状が続くとき」は、市販薬で様子を見るのではなく、耳鼻咽喉科を受診するよう呼びかけています[9]。特に高熱を伴う場合や、痛みが悪化する場合は、早めに専門医の診察を受けてください。

突然聞こえなくなったら要注意:難聴・耳鳴りのサイン

「音が聞こえにくい」という難聴や、「シーンとした場所でも音がする」という耳鳴りは、非常に不安をかき立てる症状です。特に難聴が「突然」起こった場合は、耳鼻咽喉科領域における緊急事態とされています。

1. 突発性難聴(とっぱつせいなんちょう):

これは文字通り、数時間から数日という短期間で、片方の耳の聞こえが急激に悪くなる病気です。米国国立聴覚・伝達障害研究所(NIDCD)は、これを「耳鼻咽喉科領域の緊急症状」と位置づけています[15]。朝起きたら片耳が聞こえなかった、電話の音が片方だけ聞こえない、といった形で発症し、しばしば「耳が詰まった感じ(耳閉感)」やめまい、耳鳴りを伴います。突発性難聴は、原因が完全には解明されていませんが、ウイルス感染や内耳の血流障害などが関与していると考えられています。最も重要なことは、この症状は発症から治療開始までの時間が予後に大きく影響するということです。様子を見ている間に治療のタイミングを逃すと、聴力が回復しない可能性が高まります。NIDCDは、このような症状に気づいたらすぐに専門医を受診するよう強く推奨しています[15]。

2. 耳鳴り(じめい):

NIDCDによれば、耳鳴りは「外部に音源がないにもかかわらず音を知覚する」状態で、成人の約10%が経験するとされています[13]。キーン、ジー、ゴーといった様々な音が聞こえます。多くの耳鳴りは、加齢や騒音による聴力低下に伴うもので、それ自体が直接命に関わるわけではありません。しかし、耳鳴りは患者さんにとって大きなストレスとなり、不眠や集中力の低下を引き起こすことがあります。耳鳴りの原因は多岐にわたりますが、注意すべきは「片側だけ」「脈拍と一致する」「難聴やめまいを伴う」といったサインです。これらは、聴神経腫瘍やメニエール病など、後続のセクションで詳しく扱う疾患の兆候である可能性があるため、耳鳴りだからと放置せず、一度は詳しい検査を受けることが推奨されます[16]。若年層の聴力低下も近年問題視されており、耳の不調は年齢に関わらず注意が必要です。

めまいと平衡障害:内耳が原因で起こる特徴的なサイン

「めまい」と一言で言っても、その感じ方は人それぞれです。「天井がグルグル回る」「体がフワフワする」「立ち上がるとクラッとする」など、症状は多岐にわたります。耳鼻咽喉科で扱うめまいの多くは、耳の奥にある平衡感覚を司る「内耳」の障害によって引き起こされます。

1. 良性発作性頭位めまい症(BPPV):

Mayo Clinicが「最もよくあるめまいの原因」としているのがBPPVです[17]。これは、内耳にある「耳石(じせき)」という小さなカルシウムの粒が、何らかの原因で本来の位置から外れ、三半規管に入り込むことで発症します。特徴は、「頭を特定の方向に動かした時」(寝返りを打つ、起き上がる、上を向くなど)に、数十秒から1分程度の「回転性の激しいめまい」が起こることです。難聴や耳鳴りは伴わず、頭を動かさなければ症状は治まります。非常に不快なめまいですが、その名の通り「良性」であり、多くは自然に、あるいは専門医による理学療法(頭位変換法)で改善します。

2. メニエール病:

BPPVと混同されやすいですが、メニエール病は全く異なる病態です。これは、内耳が「内リンパ水腫」というむくんだ状態になることで発症します。NCGMの解説にもあるように、典型的な症状は「回転性めまい」「難聴」「耳鳴り」「耳閉感」の4つを同時に、かつ反復することです[6]。めまいは数十分から数時間続き、BPPVよりも持続時間が長いのが特徴です。この病気は、放置すると難聴が進行する可能性があるため、めまいと共に聞こえの悪さを自覚した場合は、早期の診断と治療(生活指導、薬物療法など)が重要です。

3. 緊急性の高いめまい(レッドフラグ):

めまいの多くは内耳性ですが、中には脳梗塞や脳出血といった中枢性(脳が原因)の危険なめまいも隠れています。「今までに経験したことのない激しい頭痛」「ろれつが回らない」「手足がしびれる」「物が二重に見える」「まっすぐ歩けない」といった症状を伴うめまいは、耳鼻咽喉科ではなく、直ちに救急医療機関を受診する必要があります。また、NCGMトラベルクリニックの資料にあるように、めまいが嗄声(声がれ)や呼吸困難、鼻炎症状と同時に急激に現れた場合は、アナフィラキシー(重症アレルギー)の可能性があり、これも緊急対応が必要です[8]。耳の圧迫感や激しい耳の痛みを伴う場合も、早めの受診が賢明です。

鼻閉・くしゃみ・後鼻漏が10日以上続くときの判断基準

鼻水、鼻づまり(鼻閉)、くしゃみは、誰もが経験するありふれた症状です。その大半はウイルス性の上気道炎、いわゆる「風邪」であり、通常は1週間程度で自然に軽快します。しかし、これらの症状が長引く場合、あるいは特定のパターンを示す場合には、異なる対応が必要になります。

1. 急性鼻副鼻腔炎(きゅうせいびふくびくうえん):

風邪に続いて、鼻の奥にある「副鼻腔」という空洞にまで炎症が広がり、膿が溜まる状態です。問題は、その原因がウイルス性なのか、細菌性なのかを見極めることです。NCGMの「抗微生物薬適正使用の手引き」ダイジェストでは、この判断基準を明確に示しています[3]。

同ダイジェストのPDF版によれば、以下のいずれかに該当する場合、抗菌薬が必要となる可能性のある「細菌性」を考慮すべきとされています[4]:

- 10日以上続く症状: 鼻水、鼻づまり、のどに鼻水が流れる「後鼻漏(こうびろう)」、日中の咳といった症状が10日間以上続く。

- 高熱と膿性鼻汁: 39℃以上の発熱と、ドロっとした色(黄色や緑色)の膿性鼻汁が3日以上続く。

- 二峰性の悪化: いったん風邪症状が軽快したかのように見えた後、再び発熱や鼻症状、顔面痛などが悪化する(「ダブルワーセニング」と呼ばれるサイン)。

これらのサインがなく、症状が10日以内であれば、多くはウイルス性であり、対症療法(鼻洗浄、加湿、鎮痛剤など)で経過を見ることが推奨されます。しかし、上記のサインに当てはまる場合は、細菌性副鼻腔炎の可能性があり、耳鼻咽喉科での診断と適切な治療が必要です。

2. アレルギー性鼻炎・慢性副鼻腔炎:

一方、季節性(花粉症など)または通年性(ハウスダストなど)のアレルゲンによって引き起こされるのがアレルギー性鼻炎です。こちらは透明でサラサラした鼻水、発作的なくしゃみ、鼻閉が特徴です。アレルギー性鼻炎の対策は、風邪の治療とは全く異なります。また、後鼻漏や鼻閉が数ヶ月にわたって続く場合は、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)や、鼻茸(鼻ポリープ)を伴う難治性の「好酸球性副鼻腔炎」の可能性もあり、専門的な検査と治療が必要となります。

のどが痛いだけでなく声までかれたときのチェックポイント

のどの痛み(咽頭痛)もまた、風邪の代表的な症状です。しかし、「のどが痛い」状態と、「声がかれた(嗄声・させい)」状態は、炎症が起きている部位が異なります。咽頭痛はのどの粘膜(咽頭)の炎症、嗄声は声帯(喉頭)の炎症や機能不全を意味し、後者の方がより注意深い観察を必要とすることがあります。

1. 咽頭炎・扁桃炎:

ウイルスや細菌の感染により、のどの粘膜や扁桃腺が赤く腫れ、飲食時や唾を飲み込むだけでも痛みを感じます。厚生労働省の解説では、A群溶血性レンサ球菌(溶連菌)による咽頭炎・扁桃炎は、発熱とのど痛を主症状とし、適切な抗菌薬治療が必要とされています[5]。また、咽頭結膜熱(プール熱)のように、発熱、咽頭痛、結膜炎(目の充血)の3症状が揃う特定のウイルス感染症もあります[6]。

2. 喉頭炎と嗄声(声がれ):

風邪のウイルスが声帯にまで及ぶと、声帯が腫れて正常に振動できなくなり、声がれ(喉頭炎)が起こります。多くの場合、英国国民保健サービス(NHS)によれば、1〜2週間程度で自然に治ることがほとんどです[18]。しかし、注意すべきは「長引く嗄声」です。NHSは「3週間以上続く嗄声」を、喉頭がんなどの重篤な疾患を除外するために耳鼻咽喉科を受診すべきサインとしています[19]。特に、喫煙歴や長期の飲酒歴がある方、体重減少や血痰(血の混じった痰)を伴う場合は、この「3週間ルール」を厳守する必要があります。

3. 緊急性の高いのどの症状(レッドフラグ):

最も危険なのは、のどの痛みが単なる痛みにとどまらず、気道を閉塞させる可能性がある場合です。NCGMのダイジェストでは、以下の症状を緊急受診が必要なレッドフラグとして挙げています[4]:

- 唾も飲み込めないほどの激しい痛み

- 痛みで口が開かない(開口障害)

- 声がれや呼吸困難を伴う咽頭痛

これらは、扁桃の奥に膿が溜まる「扁桃周囲膿瘍」や、喉頭の蓋(喉頭蓋)が急激に腫れ上がり窒息の危険がある「急性喉頭蓋炎」といった、命に関わる状態を示唆します。このような症状があれば、夜間や休日であっても救急医療機関を受診してください。のどの痛みの原因は様々ですが、扁桃腺の腫れが通常と異なる場合は特に注意が必要です。

飲み込みづらい・むせるときに考える嚥下障害の初期サイン

「食べ物や飲み物がうまく飲み込めない」「食事中にむせるようになった」——これらは「嚥下障害(えんげしょうがい)」の初期サインかもしれません。嚥下障害は、NCGMが指摘するように、特に高齢社会において非常に一般的な問題であり、低栄養や誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)の重大な原因となります[14]。

嚥下障害のメカニズムとサイン:

厚生労働省の資料によると、飲み込み(嚥下)は、食べ物を認識し、口で噛み砕き、のどを通り、食道へ送るという5つの段階からなる複雑な運動です[20]。この流れのどこか一つでもうまくいかなくなると、嚥下障害が起こります。初期サインは見逃されがちですが、以下のような点に注意が必要です:

- 食事中にむせることが増えた(特に水分やお茶でむせる)

- 食べ物がのどに残る感じがする、つかえる

- 飲み込むのに時間がかかるようになった

- 食事の後、ガラガラ声(湿性嗄声)になる

- 理由のわからない体重減少

- 食後に咳が出たり、微熱が続いたりする(不顕性誤嚥のサイン)

胃食道逆流症(GERD)によるのどの違和感も、飲み込みにくさとして感じられることがあります。しかし、嚥下障害の背景には、加齢による筋力低下だけでなく、脳卒中後遺症、パーキンソン病、あるいは咽頭がんや喉頭がん、食道がんといった腫瘍が隠れている可能性もあります。のどの病気が疑われる場合は、特に注意が必要です。

なぜ受診が必要か:

嚥下障害を放置する最大のリスクは、食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺で炎症を起こす「誤嚥性肺炎」です。これは高齢者の主要な死因の一つです。NCGMが推進する多職種連携のように、嚥下障害は耳鼻咽喉科医、リハビリテーション科医、言語聴覚士(ST)、歯科医、栄養士がチームで対応すべき専門領域です[2]。単なる「年のせい」と片付けず、上記のようなサインに気づいたら、まずは耳鼻咽喉科で正確な評価を受けることが、健康寿命を守る第一歩となります。

よくある質問(FAQ)

Q1: 耳が急に聞こえなくなりました。何日か様子を見てもいいですか?

A: いいえ、様子を見てはいけません。 数時間から数日のうちに起こる片側の急な難聴は、「突発性難聴(SSHL)」の可能性があり、耳鼻咽喉科領域の緊急事態です。NIDCD(米国国立聴覚・伝達障害研究所)は、このような症状があれば直ちに専門医を受診するよう強く推奨しています[15]。治療開始が早いほど聴力が回復する可能性が高まるため、様子を見ずに、できるだけ早く(理想的には24〜72時間以内に)耳鼻咽喉科を受診してください。

Q2: 鼻水がのどに流れて咳が止まりません。これは後鼻漏ですか?

A: その可能性が非常に高いです。 鼻水がのどに流れる感覚を「後鼻漏(こうびろう)」と呼びます。NCGM(国立国際医療研究センター)の資料では、10日以上続く鼻汁や後鼻漏、日中の咳を「細菌性副鼻腔炎を考慮するサイン」の一つとしています[4]。慢性鼻炎やアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)でも後鼻漏は起こり、のどを刺激して長引く咳の原因となります。症状が長引く場合や悪化する場合は、耳鼻咽喉科で鼻とのどの状態を診てもらうことをお勧めします。

Q3: 3週間以上声がかれています。風邪でしょうか?

A: 風邪と判断するには長すぎます。 NHS(英国国民保健サービス)によると、風邪による声がれ(喉頭炎)は通常1〜2週間で改善します[18]。NHSは3週間以上続く嗄声を、喉頭がんなどの重篤な疾患の可能性を調べるため、耳鼻咽喉科紹介の目安としています[19]。特に喫煙歴や飲酒歴がある方、体重減少や飲み込みにくさを伴う場合は、早急に専門医の診察を受けてください。

Q4: 飲み込むとむせやすく、最近発熱しやすいです。何科に行けばよいですか?

A: まずは耳鼻咽喉科の受診を強くお勧めします。 飲み込む際のむせは「嚥下障害」のサインであり、発熱を伴う場合は、食べ物や唾液が誤って気管に入り肺炎(誤嚥性肺炎)を起こしている可能性があります。これは高齢者にとって特に危険な状態です[14]。耳鼻咽喉科では、内視鏡などで「のど」の動きや形、感覚を直接評価することができます。その上で、必要に応じてリハビリテーション科や歯科、栄養科と連携して対応します。

Q5: 耳鳴りだけで病院に行ってもよいですか?

A: はい、もちろんです。 耳鳴り自体は非常によくある症状ですが[13]、患者さんにとっては大きな苦痛です。また、耳鳴りが「片側だけ」である、「脈打つような音がする」、「難聴やめまいを伴う」といった場合は、聴神経腫瘍やメニエール病など、他の疾患が隠れている可能性を調べる必要があります[16]。耳の痛みや不快感を我慢せず、専門家に相談することで、原因を特定し、症状を和らげる方法(音響療法、補聴器、カウンセリングなど)を見つけることができます。

これらの症状サインを理解することは、適切なタイミングで医療機関を受診し、ご自身の健康を守るために非常に重要です。次のセクションでは、これらの症状がある場合に、耳鼻咽喉科で具体的にどのような検査が行われるのかを詳しく見ていきましょう。

検査の流れ(視診・耳鏡/鼻咽喉内視鏡/聴力・ティンパノ/嗅覚・味覚/画像検査)

前節では、耳・鼻・のどに現れる様々な「症状のサイン」について詳しく見てきました。しかし、患者さんが「耳が痛い」「鼻水が止まらない」と感じてクリニックを訪れたとき、医師はどのようにしてその原因を突き止めているのでしょうか。多くの人が「いきなり高価な検査をされるのではないか」「痛い検査をされるのではないか」と不安を感じているかもしれません。

耳鼻咽喉科の診療には、大切な原則があります。それは「まず目で見て、次に機能を測る」という段階的なアプローチです。症状が出ている場所を直接、あるいはカメラ(内視鏡)を使って目で確認し(視診)、そこで得られた情報に基づいて、聴力や平衡感覚、嗅覚といった「機能」を専門的な機器で測定します。そして、必要があればCTやMRIといった画像検査で、目に見えない骨の内部や組織の奥深くを調べます。

このセクションでは、耳鼻咽喉科のクリニックや病院で実際に行われる検査の「流れ」を、順を追って詳しく解説します。それぞれの検査が「何のために行われるのか」を理解することで、診察への不安を和らげ、ご自身の状態を把握するための一助となれば幸いです。

耳鼻咽喉科の基本:視診・耳鏡・触診

診察室に入って最初に行われるのは、多くの場合、機械を使った検査ではなく、医師による基本的な「視診」と「触診」です。これは、患者さんの訴え(問診)と、実際に目で見える情報、触って得られる情報を結びつける、診断の第一歩です。

- 視診(ししん):医師がライトを使って、鼻の入り口(前鼻鏡)、口の中、のど(扁桃や咽頭)の状態を直接観察します。腫れや赤み、膿の有無などを確認します。

- 触診(しょくしん):首のリンパ節が腫れていないか、耳の周りや顎の下にしこりがないか、痛みがないかを優しく触って確認します。

特に耳の症状の場合、「耳鏡(じきょう)」または「耳内視鏡」と呼ばれる専用の器具を使った観察が不可欠です。これは、外耳道から鼓膜までを明るく照らし、拡大して観察する検査です。医師はこれにより、耳だれの原因となっている外耳炎の有無、鼓膜が赤く腫れていないか(急性中耳炎)、鼓膜の奥に液体が溜まっていないか(滲出性中耳炎)、あるいは鼓膜に穴が開いていないか(鼓膜穿孔)などを詳細に確認します。

時々、耳垢(みみあか)が完全に詰まっていて鼓膜が全く見えない(耳垢栓塞)ことがあります。この場合、「聞こえにくい」原因が耳垢である可能性が高いと判断できます。この視診による鼓膜の状態確認は、後述する聴力検査の結果を正しく解釈する上で極めて重要です。例えば、安全な耳掃除を心がけていても、奥に詰まった耳垢は視診でなければわかりません。

鼻・のどの奥を直接見る:鼻咽喉内視鏡(ファイバースコープ)

鼻の奥(副鼻腔への入り口)や、のどの奥深くにある声帯、鼻とのどが繋がる上咽頭などは、ライトで照らすだけの視診では見ることができません。こうした「見えない場所」に病気の原因が隠れていることは非常に多く、特に長引く鼻づまり、色のついた鼻水、後鼻漏(鼻水がのどに落ちる感覚)、声のかすれ、のどの違和感が続く場合には、内視鏡検査(ファイバースコープ)が必要となります。

「鼻からカメラを入れる」と聞くと、「痛そう」「苦しそう」と不安に感じるかもしれません。しかし、耳鼻咽喉科の内視鏡検査は、胃カメラとは全く異なり、鉛筆よりも細い(直径3mm程度)しなやかなファイバーを使用します。多くの施設では、検査の前に鼻の中に麻酔薬と血管収縮薬をスプレーし、痛みや違和感を最小限に抑える工夫をしています。検査時間も数分程度です。

この検査によって、医師はモニター越しに粘膜の状態を鮮明に確認できます。例えば、副鼻腔炎(蓄膿症)で膿がどこから出ているか、鼻茸(ポリープ)の有無、アレルギーによる粘膜の腫れの程度、声帯ポリープの存在、あるいは鼻からの嫌な臭いの原因となるような異常がないかを直接観察できるのです。また、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の「感染制御の手引き」に基づき、検査機器は患者さんごとに徹底的に洗浄・消毒されており、安全面でも配慮されています。

聞こえの「質」を測る:聴力検査とティンパノメトリー

視診で鼓膜の状態を確認したら、次は「聞こえ」そのものの機能を客観的に測定します。これには大きく分けて3つの検査があり、それぞれ目的が異なります。

- 純音聴力検査(じゅんおんちょうりょくけんさ)

健康診断などでもおなじみの、ヘッドホンから「ピー」「ボー」という音を聞き、聞こえたらボタンを押す検査です。これは、様々な周波数(音の高さ)で、どれだけ小さな音まで聞き取れるか(聴力閾値)を調べます。これにより、難聴の程度や、高い音が聞こえにくいのか、低い音が聞こえにくいのかといった難聴のタイプ(イヤホン難聴など)を把握します。

- 語音聴力検査(ごおんちょうりょくけんさ)

「ア」「キ」などの単語を聞き取り、どれだけ正確に言葉を聞き分けられるかを調べる検査です。「音は聞こえるけれど、何を言っているか分からない」といった症状(語音明瞭度の低下)を評価するのに重要です。補聴器の調整や、耳鳴りを伴う難聴の精査にも用いられます。

- ティンパノメトリー

これは聴力検査とは異なり、「中耳(鼓膜の奥の空間)」の状態を調べる検査です。耳栓のような柔らかいプラグを耳の入り口に当て、鼓膜に軽く圧力をかけながらその動きやすさ(コンプライアンス)を測定します。痛みは全くありません。

この検査は、特に子供の滲出性中耳炎の診断に絶大な威力を発揮します。滲出性中耳炎では、鼓膜の奥に液体が溜まるため、鼓膜がうまく振動できなくなります。聴力検査だけでは軽い難聴としか分かりませんが、ティンパノメトリーを行えば、鼓膜が動かない(=液体が溜まっている)ことが客観的に分かり、正確な診断につながるのです。

匂いと味の「感覚」を調べる専門検査

「匂いが分かりにくくなった」「味がしない」といった嗅覚・味覚の障害も、耳鼻咽喉科の重要な診療領域です。特に新型コロナウイルス感染症の後遺症として注目されましたが、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、頭部外傷など、原因は多岐にわたります。

- 嗅覚検査(きゅうかくけんさ)

日本では、濃度の異なる5種類の匂い(T&Tオルファクトメーター)を嗅ぎ分ける検査が標準的です。また、アリナミン(ビタミンB1)を静脈注射し、ニンニクのような匂いを感じるまでの時間と持続時間を測定する「静脈性嗅覚検査」も行われます。これは、匂いの神経(嗅神経)が機能しているかを調べる検査です。これらの検査は時間がかかるため、専門の病院やクリニックで予約制となっていることが一般的です。

- 味覚検査(みかくけんさ)

味覚の検査では、甘味・塩味・酸味・苦味の4種類の味覚溶液を染み込ませた小さなろ紙(濾紙ディスク)を舌の異なる場所に置いて、味を感じるかを調べます。また、微弱な電気を舌に流して味覚神経の反応を調べる「電気味覚検査」も行われます。2022年以降、既製品の濾紙ディスクの供給が停止したため、各病院で標準液を調製して検査を継続しているのが現状です。

炎症や腫瘍の「範囲」を特定する画像検査(CT・MRIなど)

視診や内視鏡で「粘膜の表面」を、聴力検査などで「機能」を調べても、まだ原因が特定できない場合や、病気の広がりを正確に把握する必要がある場合には、画像検査に進みます。

CT(Computed Tomography)

CT検査は、X線を使って体を輪切りにしたような詳細な画像を得る検査です。特に耳鼻咽喉科領域では、「骨」や「空洞(副鼻腔)」の観察に優れています。

例えば、慢性副鼻腔炎や、難治性の好酸球性副鼻腔炎において、内視鏡では見えない副鼻腔の奥深くまで炎症が及んでいないか、手術が必要かどうかを判断するために必須の検査です。また、中耳炎が進行して周囲の骨を溶かしていないか(真珠腫性中耳炎)を調べるのにも不可欠です。

MRI(Magnetic Resonance Imaging)

MRI検査は、強力な磁気を使って体の内部を撮影する検査です。CTが骨に強いのに対し、MRIは「軟部組織(筋肉、神経、脳、腫瘍)」の描出に優れています。

めまいの原因として聴神経腫瘍が疑われる場合や、鼻やのどにできた腫瘍が、周囲の筋肉や脳、神経にどれくらい広がっているかを詳細に調べるために用いられます。

その他の画像検査

首のしこり(甲状腺、唾液腺、リンパ節)の評価には、簡便で被曝のない「超音波(エコー)検査」がまず行われます。また、がんが疑われる場合には、転移の有無を全身的に調べるために「PET-CT」が追加されることもあります。

検査に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 耳鼻咽喉科に行ったら、まずどんな検査を受けますか?

A: ほとんどの場合、まずは医師による問診(症状の聞き取り)と視診(耳鏡で鼓膜を見る、鼻やのどをライトで見る)から始まります。この時点で耳垢が詰まっている、鼓膜が赤い、扁桃が腫れている、といった明らかな原因が分かることも多いです。長引く症状や、視診で見えない部分が疑われる場合に、内視鏡や聴力検査が追加されます。

Q2: 鼻の内視鏡(ファイバースコープ)は痛いですか?

A: 不安に思われる方が多いですが、検査の実際として、使用するカメラは非常に細く(直径3mm程度)、多くの場合、鼻の粘膜を収縮させ、感覚を鈍らせるスプレー(表面麻酔)をしてから挿入します。そのため、強い痛みを感じることはまれで、多くの方は「思ったより楽だった」とおっしゃいます。検査時間も数分で終わります。

Q3: 聴力検査だけで中耳炎かどうか分かりますか?

A: 聴力検査で「伝音難聴(音が伝わりにくいタイプの難聴)」が分かりますが、それが中耳炎によるものか、耳垢によるものか、あるいは他の原因かを特定することはできません。診断を確定させるには、耳鏡で鼓膜を直接見ることと、ティンパノメトリーで鼓膜の動き(=中耳に液体が溜まっていないか)を確認することが不可欠です。

Q4: 嗅覚や味覚の検査は、どこの耳鼻科でも受けられますか?

A: 嗅覚や味覚の定量的な検査(T&Tオルファクトメーターや電気味覚検査など)は、専用の機器や試薬が必要となるため、すべてのクリニックで行えるわけではありません。地域の基幹病院や大学病院、あるいは「嗅覚外来」などを専門とするクリニックで実施していることが多いです。検査には時間もかかるため、予約制が一般的です。

Q5: CTやMRIは、どんなときに撮る必要がありますか?

A: 視診や内視鏡検査で、慢性副鼻腔炎が強く疑われる場合、中耳炎が難治性の場合、あるいは腫瘍(良性・悪性を含む)が疑われる場合に撮影します。これらの検査は、病気が骨の中や軟部組織の奥深くにどれだけ広がっているかという「範囲」を正確に診断し、手術などの治療方針を決めるために非常に重要です。

耳の病気(急性/滲出性中耳炎・外耳炎・真珠腫・鼓膜穿孔)

前節では、耳鼻咽喉科での診察や内視鏡、聴力検査といった「検査の流れ」について詳しく見てきました。医師が耳鏡や内視鏡で耳の奥を覗き込むとき、彼らは一体何を探しているのでしょうか。それは、耳の痛み、聞こえにくさ、耳だれといった不快な症状の裏に隠れている具体的な「病気」の兆候です。

耳の病気と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。夜中に突然泣き出す子供の激しい耳痛(急性中耳炎)から、痛みはないものの徐々に聞こえが悪くなる状態(滲出性中耳炎)、耳掃除のしすぎで起こるかゆみと痛み(外耳炎)、そして放置すると骨を溶かす可能性のある慢性的な病気(真珠腫)まで様々です。このセクションでは、子供から大人まで注意すべき耳の病気のうち、日本の耳鼻咽喉科外来で特によく見られる主要なものについて、その原因、特徴的な症状、そしてどのような場合に受診すべきかを深く掘り下げて解説します。

急性中耳炎(AOM):子供の突然の耳痛、その理由と対処法

「夜中に子供が突然、耳を押さえて火がついたように泣き出した」「風邪を引いた数日後から、急に耳がズキズキと激しく痛む」——これらは「急性中耳炎(AOM: Acute Otitis Media)」の典型的なシナリオです。急性中耳炎は、鼓膜のさらに奥にある「中耳(ちゅうじ)」という空間に、ウイルスや細菌が侵入して急性の炎症と膿の貯留を引き起こす病気です。

多くの場合、風邪(上気道炎)が引き金となります。鼻や喉で増殖した細菌やウイルスが、鼻の奥と中耳をつなぐ「耳管(じかん)」という管を通って中耳に達することで発症します。特に乳幼児に多いのは、この耳管が大人に比べて太く、短く、傾斜が水平に近いため、鼻からの病原体が中耳に侵入しやすいからです。大人がかかることもありますが、その場合は大人の急性中耳炎として、より慎重な経過観察が必要になることがあります。

主な症状は、激しい耳の痛み(ズキズキする拍動性の痛み)、発熱、耳が詰まった感じ(耳閉感)、聞こえにくさ(伝音難聴)です。乳幼児では痛みを言葉で訴えられないため、機嫌が悪い、泣き止まない、頻繁に耳を触るといった様子で気づかれることもあります。中耳に溜まった膿が鼓膜を圧迫し、耐えきれなくなると鼓膜が自然に破れて、耳から膿が出てくること(耳漏)もあります。耳漏が出ると、圧力が下がるため痛みは和らぐことが多いです。

治療に関しては、かつては「中耳炎=即、抗生物質」と考えられがちでしたが、近年の日本の診療ガイドラインでは、この方針が見直されています。医薬品医療機器総合機構(PMDA)の資料や国立国際医療研究センター(NCGM)の「抗微生物薬適正使用の手引き」[6]が引用するガイドライン[7]によれば、軽症(耳の痛みが軽い、高熱ではない、両耳ではないなど)の場合は、すぐに抗菌薬(抗生物質)を使わず、鎮痛剤で痛みをコントロールしながら2〜3日間経過を観察することが推奨されています。これは、原因がウイルス性であることも多く、また細菌性であっても自己治癒力で軽快するケースが多いため、不要な抗菌薬の使用を避ける(薬剤耐性菌対策)という世界的な流れに沿ったものです。

ただし、耳漏が出ている場合、高熱が続く場合、痛みが激しい重症例、または低年齢(2歳未満など)の場合は、初期から抗菌薬(第一選択はアモキシシリン)の内服が開始されます。中耳炎の治療薬について知っておくことも大切ですが、自己判断は禁物です。重要な注意点として、PMDAは「鼓膜に穴が開いていない(鼓膜穿孔がない)急性中耳炎に対して、点耳薬(耳に入れる薬)は無効であり、使用すべきではない」と明記しています[7]。点耳薬は鼓膜の外側(外耳道)にしか届かないためです。

滲出性中耳炎(OME):「痛くない中耳炎」の静かなリスク

急性中耳炎が「炎」のように激しい症状を伴うのに対し、「滲出性中耳炎(OME: Otitis Media with Effusion)」は、「水」のように静かに進行する病気です。最大の特徴は、急性中耳炎のような激しい痛みや発熱を伴わないことです。

滲出性中耳炎は、中耳腔に「滲出液」と呼ばれる液体が溜まったまま排出されなくなる状態を指します。急性中耳炎が治癒する過程で一時的に滲出液が残ることもありますが、多くは耳管の機能不全(耳管がうまく開閉せず、中耳の換気ができない状態)や、鼻の奥にあるアデノイド(咽頭扁桃)の肥大が原因で慢性的に発症します。中耳の気圧が下がり、周囲の組織から液体が染み出してきて溜まってしまうのです。

痛みや熱がないため、特に幼い子供の場合は本人も周囲も気づきにくいのが、この病気の最も厄介な点です。保護者の方が「テレビの音を大きくする」「呼んでも返事をしない」「聞き返しが多い」といった様子から、耳鼻咽喉科を受診して初めて発見されるケースが少なくありません。症状は、耳が詰まった感じ(耳閉感)と、聞こえにくさ(伝音難聴)です。水風船の中で音を聞いているような状態を想像すると分かりやすいかもしれません。

「痛くないなら大丈夫」と考えるのは早計です。特に小児において、急性中耳炎と滲出性中耳炎を見分けることは重要です。なぜなら、滲出性中耳炎による難聴が長期間(数ヶ月単位で)続くと、言葉の発達や学習面に影響を及ぼす(言語発達遅延)リスクがあるためです[D]。これは後の「小児の耳鼻咽喉科」セクションでも触れます。

診断は、前節「検査の流れ」で説明した耳鏡検査やティンパノメトリーで行われます。鼓膜が内側に引き込まれていたり、光の反射が鈍くなったり、溜まった液体の水面や気泡が透けて見えたりします。治療は、まず鼻や喉の炎症を抑える薬物療法や、耳管の通気を促す治療(耳管通気)が行われます。しかし、これらで改善せず数ヶ月以上貯留液が続く場合や、難聴の程度が強い場合は、合併症のリスクを避けるため、鼓膜を小さく切開して液を排出したり、鼓膜に小さなチューブを留置して中耳の換気を保つ手術(鼓膜チューブ留置術)が検討されます。

外耳炎(スイマーズイヤー):耳のかゆみと痛みの主な原因

中耳炎が「鼓膜の内側」の病気であるのに対し、「外耳炎」は「鼓膜の外側」、すなわち耳の穴(外耳道)の皮膚が炎症を起こす病気です。多くの人が経験する「耳のかゆみ」や「耳掃除をした後の痛み」の正体は、ほとんどがこの外耳炎です。

主な原因は、不適切な耳のケア(耳掃除のしすぎ)と、湿気です。外耳道の皮膚は非常に薄くデリケートで、本来は自浄作用(耳垢が自然に外へ排出される仕組み)を持っています。しかし、綿棒や耳かきで強くこすりすぎると、この皮膚のバリア機能が破壊され、そこから細菌(ブドウ球菌、緑膿菌など)や真菌(カビ)が侵入して炎症を引き起こします。

また、米国疾病予防センター(CDC)[10]も指摘するように、水泳やシャワー、高温多湿な環境で耳の中に水が残ると、皮膚がふやけて細菌が繁殖しやすくなるため、スイマーズイヤー(Swimmer’s Ear)[G]とも呼ばれます。症状は、初期の「かゆみ」から始まり、炎症が強くなると「痛み」へと変わります。耳を引っ張ったり、耳の入り口(耳珠)を押したりすると痛みが強くなるのが特徴です(中耳炎は通常、押しても痛くない)。重症化すると、外耳道が赤く腫れ上がり、耳だれ(耳漏)が出たり、腫れで耳の穴が塞がって聞こえにくくなったりすることもあります。

治療の基本は、まず「触らない」ことです。自宅でのセルフケアも紹介されていますが、かゆくても我慢し、耳掃除を中止することが第一です。耳鼻咽喉科では、まず耳の中を丁寧に清掃・消毒し、原因菌に合わせた抗菌薬の点耳薬(耳に入れる薬)や、炎症を抑えるステロイド軟膏が処方されます。日本の臨床試験では、適切な点耳抗菌薬により80〜90%以上の高い有効率が示されています[H][4search1]。

ほとんどの外耳炎は適切な治療で数日〜1週間程度で改善しますが、注意すべき例外があります。それは「悪性外耳道炎」です。特に糖尿病患者や免疫力が低下している方が外耳炎を発症し、激しい耳の痛みが続く場合は注意が必要です。これは、緑膿菌などが外耳道からさらに奥の骨(側頭骨)にまで感染を広げる重篤な状態で、国立国際医療研究センター(NCGM)も注意喚起しています[2search0]。この場合は入院による点滴治療が必要となるため、基礎疾患のある方は早めに受診してください。予防には、科学的根拠に基づいた安全な耳のケアを実践することが最も重要です。

真珠腫性中耳炎:放置が危険な「骨を溶かす」病気

「耳だれが長年続いている」「時々、悪臭のする耳だれが出る」「片方の耳の聞こえが徐々に悪くなってきた」——このような症状がある場合、単純な慢性中耳炎ではなく、「真珠腫(しんじゅしゅ)性中耳炎」という、より積極的な治療が必要な病気かもしれません。

「真珠腫」という名前から、多くの方が「がん」や「腫瘍」を想像し、強い不安を感じるかもしれません。しかし、真珠腫は悪性腫瘍(がん)ではありません。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の解説資料[4]によれば、その正体は、鼓膜の一部が中耳側(内側)に凹んで袋状になり、その袋の中に皮膚の垢(角化物)が玉ねぎの層のように蓄積していったものです。白く光沢があり真珠のように見えることから、この名前が付きました。

問題は、「良性」でありながら、その増殖の仕方にあります。この垢の塊は、周囲の骨を溶かしながら(骨破壊)、中耳の奥へ奥へと進行していくという厄介な性質を持っています。初期には自覚症状が乏しいことが多いですが、進行するとまず音を伝える耳小骨(じしょうこつ)を溶かし、伝音難聴を引き起こします。さらに進行すると、顔面神経を圧迫して顔面神経麻痺(顔が曲がる)を起こしたり、平衡感覚を司る三半規管を破壊してめまい[12]を引き起こしたり、さらには頭蓋骨の底(中頭蓋窩)を突き破って髄膜炎や脳膿瘍といった命に関わる頭蓋内合併症を引き起こすことさえあります。

このように、真珠腫は「耳垢が溜まったもの」とは全く異なり、放置が非常に危険な病気です。症状としては、悪臭を伴う粘着性の耳漏[I]、進行性の難聴が特徴です。時には、中耳炎が乳様突起炎[K]など、周囲の骨に炎症を広げることもあります。

診断には、耳鏡検査や内視鏡での詳細な鼓膜観察に加え、CT検査が必須です。CTにより、真珠腫の広がりや骨破壊の程度を正確に評価します。治療は、薬物療法(耳の洗浄や点耳薬)では進行を止めることができないため、手術が第一選択となります[I]。手術の目的は、真珠腫を完全に取り除き、感染の根源を断ち、合併症を予防することです。可能であれば、同時に耳小骨を再建して聴力を改善させる手術(鼓室形成術)も行われます。これは後の「手術治療の基礎」セクションで詳しく解説します。

鼓膜穿孔:耳に穴が空いた?自然に治るケースと治療が必要なケース

「鼓膜穿孔(こまくせんこう)」とは、文字通り、音を感じ取る「鼓膜」に穴が開いてしまった状態を指します。鼓膜は厚さ約0.1mmという非常に薄くデリケートな膜であり、様々な原因で破れてしまうことがあります。

原因として最も多いのは、急性中耳炎の項目で触れたように、中耳に溜まった膿の圧力に鼓膜が耐えきれずに破れるケース(感染性)です。その他、メイヨー・クリニック[11]などが挙げる主な原因としては、以下のようなものがあります。

- 外傷性:耳掃除中に綿棒や耳かきで突いてしまう事故[L]、平手打ちによる耳への衝撃(圧外傷)、耳の中に虫が入るなどの異物混入。

- 圧外傷(気圧性):飛行機の離着陸、ダイビング、爆発音などによる急激な気圧の変化[L]。

鼓膜が破れた瞬間に「ブチッ」という音や激しい痛みを感じることがありますが、中耳炎による穿孔の場合は、むしろ膿が排出されて痛みが和らぐこともあります。主な症状は、難聴(音がこもる、響く)、耳鳴り、そして穴から中耳に水や細菌が入りやすくなることによる耳漏(耳だれ)の反復です。

多くの方が「鼓膜が破れたら一生聞こえなくなるのでは」と心配されますが、朗報もあります。外傷性などによる比較的小さな穿孔で、感染を伴っていない場合、鼓膜は再生能力が高いため、数週間から数ヶ月で自然に閉鎖することが多いです[L]。この場合、最も重要なのは「耳を乾いた状態に保つ」ことです。穿孔がある場合の入浴や水泳には細心の注意が必要で、耳鼻咽喉科医の指示に従ってください。

一方で、穴が大きい場合、感染を繰り返している場合、または真珠腫の原因となるような鼓膜の陥入を伴う場合は、自然閉鎖が期待できません。このような慢性的な鼓膜穿孔は、難聴の継続や感染の温床となるため、手術による治療が推奨されます。これには、穴を塞ぐための「鼓膜形成術」や、耳小骨の再建も同時に行う「鼓室形成術」があり、後の「手術治療の基礎」セクションで詳しく説明します。

また、鼓膜に穴が開いている状態は、治療法にも影響します。急性中耳炎の項目で「点耳薬は鼓膜に穴がないと無効」と説明しましたが、逆に言えば、穿孔がある場合は点耳薬が中耳に直接届くため、耳漏を伴う中耳炎の治療に点耳抗菌薬が有効な手段となります[7]。

難聴・耳鳴り・平衡障害(伝音/感音難聴・突発性難聴・メニエール病・BPPV)

前節では、中耳炎や外耳炎といった「耳の病気」そのものについて詳しく見てきました。本節では、そこから一歩進んで、私たちの「聞こえ」や「バランス感覚」という重要な機能に直接関わる問題、すなわち「難聴」「耳鳴り」「平衡障害(めまい)」について掘り下げます。

これらの症状は、単に不便であるだけでなく、生活の質(QOL)を著しく低下させる可能性があります。特に「突然の難聴」や「特定のめまい」は、脳卒中など重篤な疾患のサインである可能性や、治療開始までの時間が予後を大きく左右する緊急性の高い状態(突発性難聴など)であることも含まれます。ご自身やご家族に思い当たる症状がないか、一つひとつ確認していきましょう。

難聴の基本:音の伝わり方で分かれる「伝音難聴」と「感音難聴」

「難聴」と一口に言っても、その原因や障害が起きている場所によって、大きく二つのタイプ(実際には両方が混在する「混合性難聴」もあります)に分けられます。それが「伝音(でんおん)難聴」と「感音(かんおん)難聴」です。なぜこの分類が重要なのでしょうか。それは、どちらのタイプかによって、治療の緊急性や方法、そして回復の可能性が全く異なるからです。

- 伝音難聴(音を「伝える」部分の問題)

これは、外耳(耳介や耳の穴)から中耳(鼓膜や耳小骨)までの「音を伝える経路」に障害がある状態です。例えるなら、マイクへの入力経路が何かに塞がれている状態です。原因としては、滲出性中耳炎で中耳に液体が溜まる、鼓膜に穴が開く(鼓膜穿孔)、あるいは耳小骨の動きが悪くなる耳硬化症などがあります。このタイプの難聴の多くは、原因を取り除く治療や手術によって聴力の回復が期待できるのが特徴です。 - 感音難聴(音を「感じる」部分の問題)

これは、音を感じ取る内耳(蝸牛)の有毛細胞や、そこから脳へ音信号を送る聴神経に障害がある状態です。マイクは正常でも、音を電気信号に変えるセンサーや電線がダメージを受けているイメージです。原因は多岐にわたり、加齢によるもの(加齢性難聴)、イヤホン難聴などの騒音、後述する突発性難聴、メニエール病、遺伝的要因などがあります。一般的に、感音難聴は一度障害されると回復が難しく、治療の主な目的は進行を遅らせること、そして補聴器や人工内耳によって「聞こえを補う」ことになります。

耳鼻咽喉科では、まず聴力検査を行い、どちらのタイプの難聴が、どの程度起きているのかを正確に診断することから始めます。

突発性難聴:なぜ「時間との勝負」なのか

ある朝、目が覚めたら片方の耳が聞こえなくなっていた——。これは、突発性難聴(とっぱつせいなんちょう)の典型的な発症例です。文字通り「突然」に、明らかな原因なく(ストレスやウイルス感染などが疑われますが特定は困難です)「感音難聴」が発症する病気で、しばしば「キーン」という耳鳴りや、めまいを伴います。

この病気で最も重要なことは、「発症したらすぐに耳鼻咽喉科を受診すること」です。なぜなら、突発性難聴は「時間との勝負」だからです。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会や厚生労働省の啓発資料でも繰り返し強調されていますが、治療開始が早いほど聴力が回復する可能性が高く、一般的に「発症後1週間以内、遅くとも2週間以内」の治療開始が強く推奨されます。

「疲れがたまっているだけだろう」「そのうち治るだろう」と様子を見てしまうと、内耳の有毛細胞のダメージが固定化し、治療の機会を永久に失ってしまう可能性があるのです。米国国立聴覚・伝達障害研究所(NIDCD)も「Sudden Deafness (突然の難聴)」を「Medical Emergency(医学的緊急事態)」として扱っています。治療は主にステロイドの内服や点滴で行われます。

耳の激しい痛みはなくても、突然の片耳の難聴、耳鳴り、耳が詰まった感じ(耳閉感)が起きたら、それは緊急事態です。他の病気、例えばラムゼイ・ハント症候群(顔面神経麻痺を伴う)などとの鑑別も必要なため、自己判断せず、直ちに専門医の診察を受けてください。

耳鳴り:80〜90%は難聴のサインとしての側面

「キーン」「ジー」「ザー」といった、実際には鳴っていない音が自分だけに聞こえる「耳鳴り」。この症状に悩まされている方は非常に多く、特に静かな夜になると気になって眠れない、集中できないと訴える方が後を絶ちません。

多くの方が「耳鳴りを治したい」と願いますが、ここで知っておくべき重要な事実があります。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会によれば、「耳鳴りのある人の80〜90%には何らかの難聴がある」と報告されています。つまり、耳鳴りは単独の病気というよりも、「難聴の随伴症状」であることが非常に多いのです。

なぜ難聴があると耳鳴りが起きるのでしょうか。詳しいメカニズムはまだ解明されていませんが、有力な説として「脳の過活動」が挙げられます。特定の周波数の音が内耳から脳へ伝わらなくなると(難聴)、脳はその音を聞き取ろうとして感度を上げすぎ(脳が「ボリューム」を上げる)、結果として何もないところから「音」の信号を人工的に作り出してしまう、というものです。

したがって、耳鳴りの治療は「耳鳴りをゼロにする」ことよりも、「耳鳴りが気にならない状態」を目指すことが現実的な目標となります。具体的には以下のような治療法が組み合わされます。

- 原因疾患の治療:中耳炎や突発性難聴など、原因がはっきりしている場合はその治療を優先します。

- サウンドセラピー(音響療法):耳鳴り以外の「心地よい音」(環境音や音楽)を聞くことで、耳鳴りへの意識をそらします。

- 認知行動療法(CBT):耳鳴りに対する否定的な考え方や不安を修正し、ストレスを軽減することで、耳鳴りとの付き合い方を学びます。

- TRT(Tinnitus Retraining Therapy):音響療法とカウンセリングを組み合わせ、耳鳴りを「無害な音」として脳に再教育する方法です。

- 補聴器:難聴が背景にある場合、補聴器で聞こえを補うことで脳の過活動が抑えられ、結果として耳鳴りが軽減することが多くあります。

最新の国際的なレビューでも、CBTや音響療法の有効性が示されています。耳鳴りの治療法は進化しており、朝の耳鳴りやストレスとの関連も指摘されています。「治らない」と諦める前に、まずはご自身の聴力状態を正確に調べることが第一歩です。

メニエール病:「繰り返すめまい」と「変動する聴覚症状」

「めまい」と聞くと、多くの人がメニエール病を思い浮かべるかもしれません。これは、耳鼻咽喉科が扱う「めまい」の代表的な疾患の一つですが、その診断には明確な特徴があります。

メニエール病は、「回転性の激しいめまい発作が、数十分から数時間続く」ことを「繰り返す」病気です。そして、そのめまい発作と連動して、「難聴、耳鳴り、耳閉感(耳が詰まった感じ)」といった聴覚症状が変動するのが最大の特徴です。発作が治まると聴覚症状も一旦は改善しますが、発作を繰り返すうちに難聴が進行していくケースもあります。

この病気の本体は「内リンパ水腫」と考えられています。内耳にある内リンパ液が過剰に溜まり、水ぶくれのようになることで、平衡感覚と聴覚の両方を司るセンサーが誤作動を起こすのです。NIDCDの解説でも、この変動性の聴覚症状と20分から12時間持続するめまい発作が診断の鍵とされています。

なぜ内リンパ液が増えるのか、根本的な原因はまだ不明な点も多いですが、ストレス、睡眠不足、疲労、塩分の過剰摂取などが誘因となると言われています。そのため、治療はまず生活習慣の改善(ストレス管理、十分な睡眠、減塩食)から始まります。その上で、内リンパ水腫を改善するための利尿薬や、内耳の循環を改善する薬物療法が中心となります。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会も「めまい」の代表疾患としてBPPVと共に挙げており、鑑別が重要です。繰り返すめまいと変動する耳の不快感があれば、専門医に相談してください。

良性発作性頭位めまい症(BPPV):最も多い「頭を動かすとめまい」

めまいの中で最も頻度が高く、また最も治療効果が出やすいのが、この「良性発作性頭位めまい症(BPPV)」です。もしあなたが「朝、ベッドから起き上がろうとした瞬間に、天井がグルグル回った」「寝返りをうつと、数秒間激しいめまいがする」といった経験をしたなら、BPPVの可能性が非常に高いです。

BPPVは、メニエール病と明確に異なります。最大の違いは以下の3点です。

- 誘因:必ず「特定の頭の動き(起き上がる、寝返る、上を向くなど)」で誘発されます。

- 持続時間:めまいは非常に激しいですが、持続時間は短く、通常は数秒から長くても1分以内です。

- 随伴症状:難聴や耳鳴り、手足のしびれなどは伴いません。(めまいによる吐き気は起こり得ます)

原因は、平衡感覚を司る「耳石(じせき)」です。本来あるべき場所(耳石器)から剥がれ落ちた小さな耳石のかけらが、頭の動きによって三半規管の中に入り込み、リンパ液の流れを乱して激しいめまい信号を脳に送ってしまうのです。

BPPVの素晴らしい点は、「良性」という名の通り、脳の病気ではなく、また治療法が確立していることです。日本のBPPV診療ガイドラインでも第一選択とされていますが、治療は薬ではなく「理学療法」が中心です。これは、特定の頭の動かし方(Epley法など)で、三半規管に入り込んだ耳石を元の場所に戻す手技です。耳鼻咽Hindu科医の指導のもと、耳石置換法(Canalith Repositioning Procedure)を行えば、その日のうちに劇的に症状が改善することも珍しくありません。耳の病気全般の中でも、これは特に「知っていれば怖くない」めまいと言えるでしょう。

めまいの危険なサイン:「耳から」か「脳から」か

めまいを経験したときに誰もが抱く最大の不安は、「これは耳の問題か、それとも脳卒中(脳梗塞や脳出血)の前触れか」ということでしょう。この鑑別は非常に重要であり、命に関わることもあります。耳から来るめまい(末梢性めまい)と、脳から来るめまい(中枢性めまい)には、見分けるための重要なサインがあります。

末梢性(耳から)のめまい(BPPV, メニエール病, 前庭神経炎など):

- めまいは「グルグル目が回る」回転性が主体。

- 症状は激しいが、意識ははっきりしている。

- 難聴や耳鳴りといった「耳の症状」を伴うことが多い。

- 手足の麻痺やろれつ障害は伴わない。

中枢性(脳から)のめまい(小脳・脳幹の梗塞や出血など):

- めまいは「フワフワする」「体が揺れる感じ」が持続することが多い(回転性のこともある)。

- めまいの程度は軽くても、以下の「危険なサイン(レッドフラグ)」を伴うことがある。

【危険なサイン:直ちに救急車を!】

めまいと共に、以下の症状が一つでも見られる場合は、脳卒中を強く疑い、一刻も早く救急要請(119番)または脳神経外科の救急外来を受診してください。

- ろれつが回らない、言葉が出にくい(構音障害)

- 物が二重に見える(複視)

- 顔や手足の片側がしびれる、力が入らない(片麻痺)

- 立っていられない、まっすぐ歩けない(歩行障害)

- 経験したことのない激しい頭痛

特に、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙歴のある方が、上記のような「めまい+神経症状」を起こした場合は、絶対に様子を見ないでください。喉と耳の関連痛や、夜間の耳の圧迫感といった比較的軽度な症状とは異なり、これらのサインは緊急事態です。学会のオンライン診療手引きでも、急な片側性の難聴やめまいは対面診療が原則とされています。

鼻・副鼻腔の病気(アレルギー性鼻炎・急性/慢性副鼻腔炎・鼻中隔彎曲・嗅覚障害・好酸球性副鼻腔炎)

前節では、耳鼻咽喉科で行われる内視鏡やCTなどの検査について詳しく見てきました。これらの検査は、特に「鼻」や、その奥にある「副鼻腔」という空洞の複雑な状態を解明するために不可欠です。鼻は単なる空気の通り道ではなく、炎症、アレルギー、構造的な問題、さらには神経の障害が複雑に絡み合う場所です。

ここでは、耳鼻咽喉科の外来で非常に多く見られる、鼻・副鼻腔の代表的な疾患群を深く掘り下げて解説します。くしゃみや鼻水といった身近な症状から、手術や最新の生物学的製剤が必要となる難治性の疾患まで、その原因と日本の最新の治療方針に基づいた考え方を整理します。

アレルギー性鼻炎 – 止まらない鼻水・くしゃみ・鼻づまり

「風邪でもないのに、透明で水のような鼻水が止まらない」「特定の季節になると、発作的なくしゃみが続く」「常に鼻が詰まっていて、口呼吸になってしまう」こうした症状に悩まされている方は、アレルギー性鼻炎の可能性があります。これは、体内に侵入した特定の物質(アレルゲン)に対して、免疫システムが過剰に反応してしまう状態です。

アレルギー性鼻炎は、大きく二つのタイプに分けられます。一つは「季節性」で、スギやヒノキなどの花粉が原因となる、いわゆる「花粉症」です。もう一つは「通年性」で、ダニの死骸やフン、ハウスダスト、ペットの毛などが一年中アレルゲンとなり得ます。日本の診療の現場では、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会などが関わる「鼻アレルギー診療ガイドライン2024年版」[1, 2]に基づき、原因アレルゲンを特定し、重症度に応じた治療が選択されます。

アレルギー性鼻炎は、単に鼻だけの問題とは限りません。米国アレルギー感染症研究所(NIAID)も指摘するように[11]、気管支喘息やアトピー性皮膚炎といった他のアレルギー疾患を合併していることも少なくありません。また、止まらないくしゃみや鼻水の陰には、風邪と見分けるべきポイントがあります。詳しい治療法(薬物療法や免疫療法)については別章で解説しますが、まずはアレルギーなのか感染なのかを見分けることが重要です。

急性鼻副鼻腔炎 – 「風邪」と「細菌感染」の見極め

「風邪が長引いていると思ったら、黄色くネバネバした鼻水が出るようになった」「頬や目の奥に圧迫感や痛みを感じる」といった症状は、急性鼻副鼻腔炎(いわゆる「蓄膿症」の急性期)のサインかもしれません。これは、風邪(ウイルス性上気道炎)に続いて、鼻の奥にある「副鼻腔」という空洞に炎症が波及した状態です。

ここで非常に重要なことは、急性鼻副鼻腔炎の多くはウイルスが原因であり、発症から10日程度で自然に軽快することが多いという点です[9, 12, 17]。かつては黄色い鼻水が出るとすぐに抗菌薬(抗生物質)が処方されがちでしたが、近年、このアプローチは見直されています。日本の厚生労働省による「抗微生物薬適正使用の手引き 第三版」(2023年)[3, 16]では、風邪に伴う鼻症状への抗菌薬の安易な使用を厳しく戒めています。ウイルスには抗菌薬は効かないため、不要な使用は耐性菌を生むリスクを高めるだけだからです。

ただし、症状が5日目以降に明らかに悪化する、38度以上の高熱や強い顔面痛が3〜4日以上続く、といった場合は、ウイルス感染に続いて細菌感染(二次感染)を起こしている可能性が疑われます[9, 12]。このような場合は、耳鼻咽喉科で適切な診断を受け、抗菌薬が必要かどうかを慎重に判断してもらう必要があります。特に、目の周りが急に腫れ上がったり、激しい頭痛を伴ったりする場合は、炎症が目や脳に波及する危険なサインであるため、直ちに受診が必要です。

慢性鼻副鼻腔炎と鼻茸 – 12週以上続く症状への最新治療

急性期の症状が適切に治療されなかったり、アレルギーや構造的な問題が背景にあったりすると、炎症が慢性化することがあります。鼻づまり、ネバネバした後鼻漏(鼻水が喉に落ちる感覚)、顔面部の圧迫感、そして「においが分かりにくくなる」といった嗅覚障害が12週間以上続く場合、それは「慢性鼻副鼻腔炎」と呼ばれます[6, 14, 16]。

慢性化すると、副鼻腔の粘膜が腫れて「鼻茸(はなたけ・鼻ポリープ)」と呼ばれるキノコのような良性の“できもの”ができることがあります。これは腫瘍ではなく、炎症性のポリープですが、物理的に鼻腔を塞いでしまうため、重度の鼻づまりや嗅覚障害を引き起こします。

従来の治療は、マクロライド系抗菌薬の少量長期投与や、点鼻ステロイド薬、そして内視鏡下副鼻腔手術(ESS)が中心でした。しかし、手術で鼻茸を切除しても再発を繰り返す難治性の患者さんが一定数存在しました。こうした状況を変えたのが、近年の「生物学的製剤」の登場です。日本では2020年以降、特に難治性の鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対して、デュピルマブやメポリズマブといった注射薬が保険適用となりました。これらは厚生労働省の厳格な最適使用推進ガイドライン(2024-2025年改正)[4, 5, 15]に基づき、既存の治療(手術やステロイド)で効果不十分な患者さんに対して、専門施設でのみ使用が認められています。鼻茸を伴う副鼻腔炎でお悩みの方は、こうした新しい治療選択肢についても専門医に相談することが重要です。

好酸球性副鼻腔炎(ECRS) – 日本で注目される難治性のタイプ

なぜ、手術をしても鼻茸が何度も再発してしまうのでしょうか。その背景にある疾患として、日本で近年特に注目されているのが「好酸球性副鼻腔炎(ECRS)」です。これは、厚生労働省の難治性疾患等政策研究事業の対象(指定難病306)[13]にもなっている、特殊なタイプの慢性副鼻腔炎です。

ECRSは、通常の慢性副鼻腔炎(多くは細菌感染が関与)とは異なり、アレルギー反応に関わる白血球の一種である「好酸球」が副鼻腔粘膜に異常に集まることで引き起こされます。主な特徴として、以下の点が挙げられます[13]:

- 成人(特に中年以降)になってから発症することが多い

- 両側の鼻に多発性の鼻茸ができ、手術しても再発しやすい

- においがほとんど分からない、または全く分からない(高度な嗅覚障害)

- 粘り気の強い、膠(にかわ)のような鼻水が出る

- 気管支喘息(特にアスピリン不耐症を伴う喘息)を合併することが多い

このECRSこそが、前述した生物学的製剤(デュピルマブやメポリズマブ)の主な治療対象です[4, 5, 15, 16]。これらの薬剤は、ECRSの病態の根幹にある「Type 2炎症」と呼ばれるアレルギー性の炎症カスケードをブロックすることで、しつこい鼻茸の縮小や嗅覚の改善、再発の抑制に高い効果が期待されています。副鼻腔炎がうつるかどうかといった心配とは別に、体質的な要因が関わる難治性のタイプが存在することを理解しておくことが重要です。

鼻中隔彎曲症 – 構造的な鼻づまりの原因

これまでは主に「炎症」による鼻の病気を見てきましたが、時には鼻の中の「構造」そのものが問題となることがあります。その代表が「鼻中隔彎曲症(びちゅうかくわんきょくしょう)」です。

鼻中隔とは、左右の鼻の穴を仕切っている「壁」のことです。この壁は軟骨と骨でできており、多くの場合、完全に真っ直ぐではなく、わずかにどちらかに曲がっています。しかし、この曲がりが極端に大きいと、片側の鼻腔が物理的に狭くなってしまいます。「いつも片方だけ鼻が詰まっている」「セルフケアをしても鼻づまりが改善しない」「いびきや口呼吸がひどい」といった悩みの原因が、この彎曲であることは少なくありません。

鼻中隔が曲がっていると、空気の流れが乱れるだけでなく、副鼻腔からの分泌物や膿の排出(ドレナージ)が妨げられ、副鼻腔炎を繰り返しやすくなるという悪循環にも陥ります[7]。点鼻薬やアレルギーの薬は、周囲の粘膜の腫れを引かせることはできても、曲がった軟骨や骨そのものを真っ直ぐにすることはできません。Mayo Clinicなどの医療機関も指摘するように[10]、症状を引き起こしている鼻中隔彎曲症の根本的な治療は、外科的な矯正手術(鼻中隔矯正術)のみとなります(手術の詳細は別章で解説します)。

嗅覚障害 – においが分からない多様な原因

「食べ物の味がしない」「好きな花の香りが分からない」「ガス漏れや焦げたにおいに気付けない」…嗅覚(におい)を失うことは、生活の質(QOL)を著しく低下させるだけでなく、時に危険にもつながる深刻な問題です。

嗅覚障害の原因は、大きく二つに分けられます[8]。

- 気導性嗅覚障害:においの分子が、嗅覚を感じ取る鼻の天井部分(嗅上皮)まで物理的に「届かない」状態。アレルギー性鼻炎による重度の鼻づまり、慢性副鼻腔炎、鼻茸(特にECRS)などが原因です。この場合、原因となっている鼻洗浄や治療で鼻の通りが良くなれば、嗅覚が回復する可能性があります。

- 嗅神経性嗅覚障害:においの分子は届いているものの、それを感知する嗅上皮や、脳に信号を送る嗅神経がダメージを受けている状態。風邪などのウイルス感染、頭部外傷、加齢、アルツハイマー病などの神経変性疾患が原因となります。

2020年以降、特に世界的に問題となったのが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の後遺症としての嗅覚障害です。日本の国立国際医療研究センター(NCGM)の2024年の報告[19]でも、軽症の感染であっても、数ヶ月以上にわたり嗅覚障害が遷延するケースがあることが示されています。「鼻が詰まっていないのに、においや異常なにおいを感じる」場合は、単なる鼻炎ではなく、神経性の障害も疑い、耳鼻咽喉科での精密な検査(嗅覚検査や画像検査)を受けることが重要です。

咽頭・喉頭の病気(急性咽頭炎/扁桃炎・扁桃肥大・喉頭炎・声帯結節・嚥下障害・咽喉頭逆流症)

前節では、鼻や副鼻腔の病気について詳しく見てきました。今度は、さらに奥にある「咽頭(いんとう)」と「喉頭(こうとう)」、つまり「のど」の病気について掘り下げていきます。この領域は、呼吸(息をする)、嚥下(えんげ:食べ物や飲み物を飲み込む)、発声(声を出す)という、私たちが生きていく上で不可欠な3つの重要な機能が交差する、非常に繊細で複雑な場所です。

「のどが痛い」「声がかすれる」「飲み込みにくい」「のどに何か詰まった感じがする」といった症状は、多くの方が生涯に一度は経験するありふれたものです。しかし、そのありふれた症状の裏には、数日で治るウイルス性の風邪から、抗菌薬(抗生物質)が必須の細菌感染症、声の酷使による良性の変化、さらには緊急の対応が必要な危険な病気まで、多岐にわたる原因が隠されています。

特にのどの症状は、食事や会話といった日常の喜びに直結するため、不調が続くと精神的なストレスも大きくなりがちです。「ただの風邪だろう」と我慢していたら、実は深刻な事態だったということもあり得ます。このセクションでは、咽頭・喉頭の代表的な病気について、その原因、症状、そしてどのような場合に医療機関を受診すべきかを、厚生労働省や国立国際医療研究センターなどの信頼できる情報源に基づき、一つひとつ丁寧に解説していきます。ご自身の症状と照らし合わせながら、不安の解消と適切な行動につなげてください。

急性咽頭炎と扁桃炎のちがい:抗菌薬が本当に必要なのはどれか

「のどが痛い」と感じたとき、最も一般的な原因が「急性咽頭炎(きゅうせいいんとうえん)」や「急性扁桃炎(きゅうせいへんとうえん)」です。咽頭はのどの入り口から食道までの広い範囲を指し、扁桃(一般的に「扁桃腺」と呼ばれる口蓋扁桃)はその一部です。多くの場合、これらは同時に炎症を起こします。

多くの方が「のどが痛くなったら、すぐに抗菌薬(抗生物質)をもらわないと治らない」と考えていらっしゃるかもしれませんが、これは現代の医療においては大きな誤解です。国立国際医療研究センター(NCGM)などがまとめた国の指針では、急性咽頭炎・扁桃炎の**8割以上はウイルス性**(いわゆる風邪のウイルス)が原因であると明確に示されています。ウイルス性の炎症に対しては、抗菌薬は全く効果がありません。それどころか、不要な抗菌薬の使用は、将来本当に薬が必要になったときに効かなくなる「薬剤耐性(AMR)」という深刻な問題を引き起こします。

では、どのような場合に抗菌薬が必要なのでしょうか。それは、**「A群溶血性レンサ球菌(通称:溶連菌)」**という特定の細菌が原因である場合です。溶連菌感染症は、特に5歳から15歳の子供に多く見られますが、大人も感染します。高熱(38度以上)、のどの激しい痛み、咳が出ない、首のリンパ節が腫れて痛む、といった特徴的な症状がある場合に疑われます。医師が診察で溶連菌を疑った場合、のどを綿棒でこする迅速検査を行い、陽性であれば抗菌薬(主にペニシリン系)が処方されます。この場合、症状が良くなってもリウマチ熱などの合併症を防ぐため、処方された日数を(通常10日間)必ず飲み切ることが重要です。扁桃炎と溶連菌感染症の詳しい違いについては、こちらの記事も参考にしてください。

ほとんどのウイルス性咽頭炎は、十分な休息と水分補給、そして痛みに対する解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンやイブプロフェンなど)の使用で、1週間程度で自然に回復します。のどの痛みを和らげる具体的な方法も知っておくと役立つでしょう。

【危険なサイン】

ただし、単なる扁桃炎と見分けがつきにくい、危険な合併症があります。「扁桃周囲膿瘍(へんとうしゅういのうよう)」です。これは扁桃の周囲に膿が溜まった状態で、以下のような症状が特徴です。

- 片側だけが異常に強く痛む

- 痛くて口が開きにくい(開口障害)

- 声がこもる(熱いジャガイモを口に含んだような声)

- よだれが飲み込めないほどの激しい痛み

これらは緊急の対応(切開して膿を出す)が必要なため、膿を伴うのどの痛みを感じたら、すぐに耳鼻咽喉科を受診してください。

子どもの扁桃が大きいと言われたら?自然に小さくなる時期と手術の目安

お子さんののどを見たときに、「扁桃腺がすごく大きいけれど、大丈夫?」と心配になる保護者の方は少なくありません。特に幼児期から学童期にかけて、扁桃(口蓋扁桃)やアデノイド(咽頭扁桃)が大きく見えることはよくあります。

まず知っておいていただきたいのは、扁桃組織は免疫機能の最前線であり、国立成育医療研究センターの情報によれば、その大きさは5歳前後でピークを迎え、その後7〜8歳頃から徐々に自然に小さくなっていくのが一般的な経過であるということです。したがって、「大きいこと」自体が必ずしも病的なわけではありません。

問題となるのは、その大きさが原因で以下のような症状を引き起こしている場合です。

- いびきと無呼吸:夜間に大きないびきをかく、呼吸が数秒間止まる(睡眠時無呼吸)。

- 口呼吸:鼻での呼吸がしにくく、いつも口をポカンと開けている。

- 嚥下障害:食べ物を飲み込みにくそうにする、食事に時間がかかる。

- 構音障害:言葉がはっきりしない(こもったような声)。

- 反復性中耳炎:アデノイドが大きいと耳管を圧迫し、中耳炎を繰り返す原因になることがあります。

これらの症状、特に睡眠時の無呼吸は、単に「うるさい」という問題だけではありません。深い睡眠が妨げられることで、日中の眠気、集中力の低下、学習への影響、さらには成長ホルモンの分泌が阻害されて低身長の原因になる可能性も指摘されています。これは「睡眠時無呼吸症候群」という治療が必要な状態で、本ガイドの別セクション(睡眠時無呼吸症候群)でさらに詳しく解説しますが、小児の場合は扁桃・アデノイド肥大が最大の原因です。

国立国際医療研究センターなどでは、口蓋扁桃摘出術(扁桃腺をとる手術)の適応として、こうした夜間の呼吸障害や嚥下障害が明らかな場合のほか、「1年に4回以上、高熱を伴う扁桃炎を繰り返す」といった反復性扁桃炎も挙げています。アデノイド切除術と同時に行われることも多く、手術のメリットとデメリット(術後の痛みや食事など)を医師とよく相談することが重要です。お子さんのいびきや無呼吸が気になる場合は、まずは耳鼻咽喉科で相談してください。

声がれ・嗄声が2週間続いたら耳鼻咽喉科へ行くべき理由

「声がかすれる」「声が出しにくい」といった症状を「嗄声(させい)」と呼びます。これは、のどの奥にある声を出すための器官「喉頭(こうとう)」、特にその中にある「声帯(せいたい)」に何らかの異常が起きているサインです。

嗄声の最も一般的な原因は、風邪のウイルスによる「急性喉頭炎」です。英国の国民保健サービス(NHS)によれば、多くは1〜2週間で自然に軽快します。このとき最も重要な治療は「声の安静」です。かすれた声で無理に話し続けようとすると、声帯にさらなる負担がかかり、回復が遅れるだけでなく、後述する声帯結節などの二次的な問題を引き起こす可能性があります。ささやき声も声帯に負担をかけるため、筆談やジェスチャーで意思疎通を図るのが理想です。

【重要な受診の目安】

米国国立聴覚・伝達障害研究所(NIDCD)などは、「理由なく声がれが2〜3週間以上続く場合」は、必ず耳鼻咽喉科を受診するよう強く推奨しています。なぜなら、単なる炎症や声の使いすぎだけでなく、声帯ポリープ、声帯結節、さらには喉頭がんといった腫瘍性疾患の初期症状である可能性があるためです。

耳鼻咽喉科では、「喉頭内視鏡(ファイバースコープ)」という細いカメラを鼻から挿入し、声帯の状態を直接観察します。内視鏡検査は局所麻酔で行われ、痛みはほとんどありません。この検査により、声帯がきちんと閉じているか、表面にポリープや結節、あるいは「がん」を疑うような凹凸がないかを正確に診断できます。喉頭がんなどの重篤な病気も、早期に発見すれば治療の選択肢が広がります。

【超緊急のレッドフラグ:急性喉頭蓋炎】

嗄声の中でも、絶対に(そして一刻も早く)見逃してはならないのが「急性喉頭蓋炎(きゅうせいこうとうがいえん)」です。CDC(米国疾病予防管理センター)も警告していますが、これは声帯のさらに上にある「喉頭蓋(こうとうがい)」というフタが細菌感染で急速に腫れ上がり、気道を塞いで窒息する、命に関わる病気です。以下の症状が揃ったら、夜間休日を問わず救急車を呼ぶか、救急外来を受診してください。

- 突然の高熱

- 激しいのどの痛み(飲み込めないほど)

- よだれが垂れ流しになる(嚥下困難)

- 息を吸うときに「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音(吸気性喘鳴)

- 座ったまま前かがみにならないと息が苦しい(起座位)

通常の喉頭炎とは明らかに異なる、急速な悪化が特徴です。

声帯結節:声を酷使する人の職業病

嗄声(声がれ)が長引く原因の中で、比較的多く見られる良性の病気が「声帯結節(せいたいけっせつ)」です。これは、声帯の粘膜(左右の声帯が最もよく振動し、こすれ合う部分)に、硬い「タコ」や「マメ」のようなものができる状態です。多くの場合、左右対称に発生します。

最大の原因は、その名の通り「声の酷使」や「誤った発声習慣」です。声帯は1秒間に何百回も振動して音を出していますが、無理な発声(大声を出し続ける、高すぎる声や低すぎる声を無理に出す、のどに力を入れて絞り出すように話す)を続けると、特定の部分に物理的な負担が集中します。これが慢性的な炎症と線維化を引き起こし、結節(硬いしこり)を形成するのです。

そのため、声帯結節は「声の職業病」とも呼ばれ、歌手、教師、保育士、アナウンサーなど、日常的に声を大きく、あるいは長時間使う職業の方に多く見られます。また、活発によく叫ぶ小児にも見られることがあります。症状は、がらがらした声、声が裏返りやすい、高い声が出にくい、話しているとすぐに疲れる、といったものです。無意識の咳払いや喉の違和感を伴うこともあります。

声帯結節は良性疾患であり、がん化することはありません。そのため、治療の第一選択は手術ではありません。NCBI(米国国立生物工学情報センター)の文献などでも示されている通り、最も重要な治療は以下の2つです。

- 音声衛生指導と声の安静:まずは声帯への負担を減らすことが最優先です。大声を出さない、長時間話し続けない、水分をこまめに摂る、といった基本的な生活改善を行います。

- 音声治療(リハビリテーション):これが治療の核心です。言語聴覚士(ST)などの専門家の指導のもと、腹式呼吸を習得し、のどに負担のかからない楽な発声方法を学びます。結節ができてしまった「根本原因」である発声習慣を修正する作業です。

多くの声帯結節は、この音声治療と安静によって改善します。しかし、保存的治療で改善しない場合や、職業上どうしても早期の回復が必要な場合には、「喉頭微細手術(こうとうびさいしゅじゅつ)」という顕微鏡を使った手術で結節を切除することもあります。ただし、手術で結節を取り除いても、根本的な発声習慣が改善されなければ再発のリスクが高いため、術後の音声治療は不可欠です。

嚥下障害を疑うサインと自宅でできるチェック

「嚥下障害(えんげしょうがい)」とは、食べ物や飲み物を「飲み込む」という動作がうまくできなくなった状態を指します。これは、特に高齢者において非常に重要かつ深刻な問題です。なぜなら、嚥下障害は単に「食事が楽しめない」というQOL(生活の質)の低下だけでなく、栄養不足、脱水、そして命に関わる「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」に直結するためです。

飲み込みのプロセスは複雑ですが、特に問題が起きやすいのが、食べ物を口からのどへ送り込み、食道へ流し込む「咽頭期」です。年齢とともにのどの筋力や感覚が低下したり、脳梗塞の後遺症や神経疾患が原因となったりして、このプロセスがうまくいかなくなります。その結果、食べ物や唾液が気管(空気の通り道)に入ってしまう「誤嚥」が起こるのです。

嚥下障害を疑うサインは、必ずしも派手な「むせ」だけではありません。以下のような症状に注意してください。

- 食事中や食後に咳き込む、痰が絡む

- 飲み込んだ後、のどに食べ物が残った感じがする(咽頭違和感)

- 声がガラガラする、湿った音になる(特に食後)

- 以前より食事に時間がかかるようになった

- 体重が理由なく減少してきた

- 特定の食べ物(お茶や味噌汁などの水分、パサパサしたもの)を避けるようになった

- 夜間に原因不明の咳が出る(寝ている間に唾液を誤嚥している可能性)

ご家族やご自身にこれらのサインが見られた場合、耳鼻咽喉科やリハビリテーション科での評価が必要です。医療機関では、国立国際医療研究センターの嚥下チームなどで行われているような専門的な評価が行われます。代表的な検査には、内視鏡を鼻から入れて飲み込む様子を直接見る「嚥下内視鏡検査(VE)」や、バリウムを含んだ造影剤を飲み込んでレントゲンで撮影する「嚥下造影検査(VF)」があります。これらの検査で、「どのタイミングで」「何が」「どこへ」誤嚥しやすいのかを正確に評価します。

近年の嚥下障害の管理に関する総説でも強調されているように、治療は多職種(医師、歯科医師、言語聴覚士、栄養士)の連携が不可欠です。安全に飲み込むためのリハビリ(のどの筋力トレーニングや正しい姿勢の指導)や、誤嚥しにくいように食品の形態(とろみをつける、ゼリー状にするなど)を調整することが中心となります。

咽喉頭逆流症(LPR)とは?胸やけがなくても起こる「のどの逆流」

「のどに何かが詰まった感じ(咽喉頭異常感)が取れない」「咳払いを何度もしてしまう」「声がれが続く」「胸やけは全くないのに、医者から逆流症だと言われた」——このような経験はありませんか? それは「咽喉頭逆流症(いんこうとうぎゃくりゅうしょう)」、通称LPR(Laryngopharyngeal Reflux)かもしれません。

LPRは、胃食道逆流症(GERD)と似ていますが、異なる特徴を持つ病態です。GERDが主に胃酸が食道下部に逆流して「胸やけ」や「呑酸(どんさん:酸っぱいものが上がってくる感じ)」を引き起こすのに対し、LPRは、StatPearlsの解説によれば、胃酸やペプシン(タンパク質分解酵素)といった胃の内容物が、食道を通り越えて、さらに上の「咽頭」や「喉頭(声帯)」まで上がってくる状態を指します。

喉頭や咽頭の粘膜は、食道の粘膜と違って胃酸に対する防御機能がほとんどありません。そのため、わずかな逆流でも強い炎症を引き起こしやすいのです。その結果、以下のような多彩な「のど」の症状が現れます。

- 慢性的な咳、頻繁な咳払い

- のどの違和感、異物感、詰まった感じ(ヒステリー球、咽喉頭異常感症)

- 声がれ(特に朝)

- 鼻水がのどに落ちる感じ(後鼻漏)

- のどの灼熱感や痛み

- 嚥下時のつかえ感(逆流性食道炎による喉のつかえ感と共通)

LPRの診断は、実は簡単ではありません。2024年の最新の総説でも指摘されているように、診断の「ゴールドスタンダード(絶対的な基準)」が存在しないためです。多くの場合、耳鼻咽喉科での喉頭内視鏡検査で、喉頭の奥が赤く腫れているといった特徴的な所見と、上記のような症状の問診を組み合わせて診断されます。確定診断のためには、のどのpH(酸性度)を24時間測定する検査もありますが、実施できる施設は限られます。

治療は、胃酸を強力に抑える薬(PPI:プロトンポンプ阻害薬)を、GERDの場合よりも長期間(数ヶ月単位で)内服することが中心となります。しかし、薬だけでは不十分であり、生活習慣の改善が不可欠です。特に重要なのは、就寝前の2〜3時間は食事をしないこと、アルコール、カフェイン、脂肪分の多い食事、刺激物などを避けること、肥満の解消、禁煙などです。LPRは症状がしつこく、治療に時間がかかることもありますが、根気よく生活習慣の改善と服薬を続けることが重要です。

睡眠時無呼吸症候群(診断・CPAP・口腔内装置・手術適応)

前節では、扁桃炎や喉頭炎といった咽頭・喉頭の病気について詳しく見てきました。これらの病気は「のどの痛み」や「声がれ」といった自覚しやすい症状を引き起こします。しかし、同じ「のど」の領域、特に上気道(鼻からのどまでの空気の通り道)の構造的な問題が原因で、自覚のないまま進行し、全身の健康に深刻な影響を及ぼす病気があります。それが「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)」です。

「いびきが大きいと家族に言われた」「しっかり寝たはずなのに、日中どうしようもなく眠い」——こうした悩みは、単なる「疲れ」や「加齢」のせいだけではないかもしれません。それは、睡眠中に呼吸が止まり、体が低酸素状態に陥っている危険なサインである可能性があります。このセクションでは、耳鼻咽喉科領域と深く関わる閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)を中心に、その診断プロセス、標準的な治療法、そして外科手術が選択肢となるケースについて、深く掘り下げて解説します。

睡眠時無呼吸症候群を疑うべきサインとは?

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、その名の通り、睡眠中に呼吸が浅くなったり(低呼吸)、10秒以上止まったり(無呼吸)する状態を繰り返す病気です。この診断を聞いて、多くの方が「呼吸が止まる」という言葉の響きに強い不安を感じるかもしれません。実際に、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、休養感が得られない場合に疑うべき疾患として挙げられています。

最も一般的な「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」では、睡眠中に首やのどの筋肉が緩み、舌の付け根(舌根)や軟口蓋(のどちんこの周辺)が気道に落ち込んで、空気の通り道を物理的に塞いでしまいます。この状態が続くと、体は「窒息」に近い状態になります。血中の酸素濃度が低下し、脳は危険を察知して覚醒します。この「呼吸が止まる→苦しくて目が覚める」というサイクルが一晩に何十回、重症な人では何百回と繰り返されるのです。本人は「目が覚めた」という認識がないことが多いため、問題の深刻さに気づきにくいのが特徴です。

では、どのようなサインがあれば注意すべきでしょうか。以下の症状は、あなたやご家族がOSAである可能性を示唆しています。

- 激しいいびきと無呼吸の指摘: 「いびきが突然止まり、しばらくして大きな呼吸とともに再開する」というのは典型的なサインです。

- 日中の耐え難い眠気: 会議中、運転中、食事中ですら眠気に襲われる場合、重症である可能性があります。

- 起床時の頭痛や倦怠感: 睡眠中に低酸素状態が続いた結果、朝起きたときに頭が重い、スッキリしない、熟睡感がないといった症状が現れます。特に起床時の頭痛は、夜間の低酸素と関連が深いとされています。

- 夜間の頻尿: 睡眠が細切れになることや、胸腔内の圧力が変化することで、夜中に何度もトイレに起きたくなることがあります。

- 集中力・記憶力の低下: 質の良い睡眠が取れないため、日中のパフォーマンスが著しく低下します。

これらの症状を放置すると、単に「眠い」だけでは済みません。厚生労働省e-ヘルスネットによれば、SASは高血圧、心筋梗塞、脳卒中といった深刻な心血管疾患のリスクを大幅に高めることがわかっています。また、日本呼吸器学会(JRS)のガイドラインでは、重症のOSA患者は交通事故のリスクが健常者の数倍に上ることも指摘されています。鼻づまりもOSAの悪化因子の一つであり、アレルギー性鼻炎や鼻中隔彎曲症などによる鼻閉は、口呼吸を誘発し、いびきや無呼吸を悪化させるため、耳鼻咽喉科での評価が重要です。

診断の流れ:簡易検査から精密検査(PSG)まで

「もしかしたら自分も?」と不安に感じた場合、次のステップは医療機関での検査です。「検査」と聞くと大掛かりなものを想像し、ためらってしまうかもしれません。しかし、診断プロセスは段階的に行われ、多くの場合、まずはご自宅でリラックスして行える検査から始まります。

ステップ1:問診と診察

まずは専門医(耳鼻咽喉科、呼吸器内科、睡眠センターなど)による問診が行われます。日中の眠気の程度を評価する質問票(Epworth Sleepiness Scaleなど)に記入したり、いびきの状況や生活習慣について詳しく聞かれたりします。耳鼻咽喉科では、鼻からのどまでの空気の通り道を直接観察します。鼻中隔が曲がっていないか、アデノイドや扁桃が大きくないか、軟口蓋が落ち込みやすくないかなどを、ファイバースコープ(内視鏡)を使って評価します。この時点で、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎といった鼻閉の原因が見つかることもあります。

ステップ2:簡易検査(在宅睡眠時無呼吸検査, HSAT)

OSAが強く疑われる場合、最初に行われることが多いのがこの在宅検査です。手のひらサイズの小さな機械を医療機関から借り、ご自宅で就寝時に装着します。指先にパルスオキシメーター(血中酸素濃度を測るクリップ)、鼻に呼吸センサーを取り付けるだけの簡単なものです。この検査で、睡眠中の呼吸の状態と酸素濃度の低下をスクリーニングします。

ステップ3:終夜ポリソムノグラフィ(PSG)検査

簡易検査で中等症以上と判定された場合や、簡易検査では軽症でも症状が重い場合、または中枢性(脳からの指令に問題があるタイプ)の無呼吸が疑われる場合には、確定診断のためにこの精密検査が行われます。通常、病院やクリニックに一泊して行います。これは、睡眠の「質」と「量」を総合的に評価する最も信頼性の高い検査です。

PSG検査では、簡易検査の項目に加えて、以下の多くを同時に記録します。

- 脳波(EEG): 睡眠の深さ(レム睡眠、ノンレム睡眠のステージ)を判定します。

- 眼球運動(EOG): レム睡眠を特定します。

- 筋電図(EMG): あごや足の筋肉の緊張を調べます。

- 呼吸努力: 胸部と腹部のバンドで、呼吸しようと努力しているか(閉塞性)か、努力自体がない(中枢性)かを見分けます。

この検査で最も重要になるのが、AHI(Apnea-Hypopnea Index:無呼吸低呼吸指数)という数値です。これは、「睡眠1時間あたりの無呼吸と低呼吸の合計回数」を示すもので、SASの重症度分類の根幹となります。日本呼吸器学会や英国NICEガイドラインでは、一般的に以下のように分類されます。

- 軽症: AHI 5回以上 15回未満

- 中等症: AHI 15回以上 30回未満

- 重症: AHI 30回以上

例えば「AHI = 35」と診断された場合、それは1時間あたり35回、つまり2分に1回弱の頻度で呼吸が止まりかけていることを意味します。このAHIの数値と日中の症状の強さ(眠気など)を総合して、次の治療方針が決定されます。日本では、AHIが20回以上で日中の眠気などの症状がある場合に、後述するCPAP治療の保険適用が認められることが多いです。

CPAP治療(経鼻的持続気道陽圧療法)とは?

検査の結果、中等症から重症のOSAと診断された場合、現在世界中で最も標準的かつ効果的な治療法として推奨されているのが「CPAP(シーパップ)治療」です。これは「Continuous Positive Airway Pressure」の略で、日本語では「経鼻的持続気道陽圧療法」と呼ばれます。

この治療法を聞いて、「機械をつけたまま寝るなんて無理だ」「煩わしくて余計に眠れないのではないか」と不安に思う方が非常に多いです。しかし、CPAPは日本呼吸器学会も明記するように、OSA治療の第一選択であり、その効果は絶大です。CPAPは、鼻(または鼻と口)に装着したマスクから、設定された圧力の空気を送り込み続ける装置です。この空気が、睡眠中に落ち込んでくるのどや舌の付け根を内側から「空気の添え木」のように支え、気道を物理的に開存させます。酸素を供給する装置ではなく、あくまで空気の圧力で気道の閉塞を防ぐものです。

適切に使用すれば、CPAPを装着したその夜から、いびきや無呼吸は劇的に改善します。これまで低酸素と覚醒を繰り返していた睡眠が、一気に安定した深い睡眠に変わるため、「何年も忘れていた熟睡感だ」「朝の目覚めが全く違う」と驚かれる患者さんも少なくありません。英国国民保健サービス(NHS)も、CPAPが日中の眠気を改善し、血圧を下げ、生活の質を向上させることを強調しています。

しかし、CPAP治療の最大の課題は「アドヒアランス(治療の継続)」です。マスクの装着感、空気の圧、鼻の乾燥や鼻づまりなどが原因で、治療を自己中断してしまう人もいます。特に、もともと鼻炎や副鼻腔炎で鼻が詰まりやすい人は、鼻から空気を送り込まれると苦しく感じることがあります。そのため、CPAPを成功させる鍵は、耳鼻咽喉科と連携して鼻の状態を最適化することです。鼻づまりのセルフケアを行ったり、加湿器を併用したり、鼻洗浄で鼻の通りを良くするだけでも、CPAPの快適性は格段に向上します。

最近のCPAP機器は非常に静かで、使用状況(マスクの漏れ、AHI、使用時間)を自動で記録し、遠隔で医療機関と共有できる機能が備わっています。JRSガイドラインでも、この遠隔モニタリングがアドヒアランス向上に有効であるとされています。最初の1〜2週間が最も挫折しやすい時期です。違和感があっても「自分には合わない」と諦めず、主治医と相談しながらマスクの形状(鼻だけを覆うもの、鼻の穴に差し込むもの、口と鼻を覆うものなど)や圧力設定を微調整していくことが、治療成功への何よりの近道です。

口腔内装置(マウスピース)が適応となるケース

「CPAPの効果は理解できるが、どうしてもあのマスクと圧迫感が受け入れられない」「出張が多くて、あの機械を持ち運ぶのは現実的ではない」——CPAP治療が困難な方がいるのも事実です。また、重症ではなく軽症から中等症のOSAの場合、CPAPはやや過剰な治療となることもあります。

そのような場合に有力な選択肢となるのが、「口腔内装置(Mandibular Advancement Device, MAD)」、一般に「マウスピース」と呼ばれる治療法です。複数の研究レビューやMayo Clinicの解説によれば、この装置は主に軽症から中等症のOSA患者、またはCPAP不耐(CPAPが継続できない)の患者に推奨されます。

この装置は、就寝中に上下の歯に装着するカスタムメイドのマウスピースです。その主な機能は、下顎を数ミリ前方に強制的に移動させ、固定することです。下顎が前方に出ると、それに伴って舌の付け根(舌根)も前方に引き出されます。OSAの多くは、この舌根がのどの奥に落ち込むことで発生するため、下顎を前に出すだけで、舌の後ろの気道が物理的に拡がり、呼吸がしやすくなるのです。

CPAPとの最大の違いは、その簡便さです。電源もチューブも不要で、小さなケースに入れてどこへでも持ち運べます。CPAPのような圧迫感や騒音もありません。多くの研究で、口腔内装置はAHIを改善し、日中の眠気やいびきを減少させることが示されています。

ただし、良い点ばかりではありません。まず、効果の面では、重症のOSAにおいてAHIを正常化させる力はCPAPに劣ることが多いです。第二に、この装置は睡眠歯科の専門知識を持つ歯科医でなければ作製・調整ができません。保険適用でマウスピースを作製するには、まず医科(耳鼻咽喉科や呼吸器内科)でPSG検査などによるSASの確定診断を受け、歯科への紹介状をもらう必要があります。また、顎関節症がある人や、残っている歯が少ない人は適応外となることがあります。装着し始めは顎が疲れたり、歯が痛んだりすることもありますが、これは徐々に慣れていくことが多いです。自分の重症度、ライフスタイル、顎や歯の状態を考慮し、CPAPと口腔内装置のどちらが最適かを医師とよく相談することが重要です。

手術が適応になるケース/ならないケース

「CPAPもマウスピースも一生続けるのは嫌だ。手術で根本的に治せないのか?」——これは、多くの患者さんが抱く切実な疑問です。耳鼻咽喉科はまさに「のど」の構造を扱う専門家であり、手術も治療選択肢の一つです。しかし、成人のOSA治療において、手術の位置づけは非常に慎重であるべきというのが、国際的なコンセンサスです。

Mayo ClinicやNICEなどの主要な医療機関の指針では、成人のOSAに対する手術は、「CPAPや口腔内装置などの非侵襲的治療が明らかな理由(鼻閉がひどすぎる、扁桃が巨大すぎるなど)でうまくいかない場合」または「それらの治療を試しても効果が不十分な場合」に、解剖学的な閉塞部位が特定できた場合に限り検討されるべき、とされています。

なぜでしょうか。それは、成人のOSAの閉塞部位は一か所ではなく、鼻、軟口蓋、扁桃、舌根、喉頭蓋など、複数の場所で複合的に起きていることが多く、一か所を手術しても十分な効果が得られない可能性があるからです。また、CPAPがAHIをほぼゼロにできる確実な治療法であるのに対し、手術の効果は個人差が大きく、術後に再発することもあるためです。多くの研究で、手術(特にUPPP)単独での効果はCPAPに及ばないことが示されています。

成人に検討される主な術式には以下のようなものがあります。

- 鼻中隔矯正術・下甲介切除術: 鼻の通りを良くする手術です。これ自体でOSAが完治することは稀ですが、CPAPの装着感を劇的に改善し、治療を継続しやすくする目的で非常によく行われます。

- 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP): 扁桃肥大がある場合に、口蓋扁桃を摘出し、同時にのどちんこ(口蓋垂)やその周辺の緩んだ粘膜を切除して引き締め、のどの奥を拡げる手術です。術後の痛みが強いことが知られています。

- 顎顔面外科手術: 舌根の閉塞が強い場合、下顎の骨自体を前方に移動させる大掛かりな手術もあります。

しかし、小児の場合は話が全く別です。

成人のOSAが肥満や加齢による筋力低下を背景に持つことが多いのに対し、小児のOSAの最大の原因は、「アデノイド肥大」と「口蓋扁桃肥大」という物理的な閉塞です。NHSやMayo Clinicの小児OSAのページでは、これらの組織の肥大が確認された場合、CPAPではなく「手術(アデノイド・扁桃摘出術)」が第一選択となると明記されています。

子どもがCPAPを使い続けるのは非常に困難であり、また、成長期に無呼吸による低酸素や睡眠分断が続くと、成長障害、学習障害、多動性といった深刻な発達上の問題を引き起こすため、原因がはっきりしている場合は早期に手術で取り除くことが推奨されます。実際、アデノイド・扁桃摘出術によって、いびきや無呼吸が劇的に改善する子どもは非常に多いです。このように、同じ睡眠時無呼吸症候群でも、成人か小児かによって、その原因と治療戦略は大きく異なります。次のセクションでは、この小児の耳鼻咽喉科疾患について、さらに詳しく見ていきます。

小児の耳鼻咽喉科(反復性中耳炎・アデノイド・扁桃肥大・言語発達と聴力)

前節では成人も含めた睡眠時無呼吸症候群について解説しましたが、特に小児において、この問題は耳鼻咽喉科領域と密接に結びついています。大人のいびきや無呼吸とは異なり、子どもの場合はその多くが「鼻やのどの物理的な狭さ」によって引き起こされるためです。

お子さんの健康に関して、親御さんが抱える不安は尽きません。特に「熱が下がったと思ったら、また耳を痛がる」「いつも鼻が詰まっていて、口で息をしている」「夜、いびきが大きくて呼吸が止まっているように見える」「ほかの子より言葉が遅い気がする」といった悩みは、多くのご家庭で経験されるものです。

これらの症状は、一見すると別々の問題のように思えるかもしれません。しかし、小児の耳鼻咽喉科領域において、「反復性中耳炎」「アデノイド肥大」「扁桃肥大」「聴力と言語発達」の4つは、根本で深く関連し合っています。例えば、鼻の奥にあるアデノイドが大きくなることで鼻呼吸が妨げられ、それが耳管の機能に影響して滲出性中耳炎を引き起こし、結果として難聴が生じ、言葉の発達が遅れる——このように、一つの原因がドミノ倒しのように連鎖して、お子さんの健やかな発育を妨げてしまうことがあるのです。

このセクションでは、小児に特有なこれらの問題がどのように関連し合っているのか、そして、親としてどのタイミングで専門医に相談すべきか、国立成育医療研究センターや日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(日耳鼻)などの公的機関の知見に基づき、深く掘り下げて解説します。

子どもの中耳炎が繰り返すのはなぜ?(6か月3回・1年4回の基準)

「またか」と、ため息をつきたくなるかもしれません。保育園や幼稚園から呼び出され、クリニックで抗菌薬をもらい、ようやく熱が下がったと思った矢先に、またお子さんが耳を押さえて泣き出す——。このような中耳炎の繰り返しは、特に集団生活を始めたばかりの小さなお子さんを持つ親御さんにとって、大きな心労の一つです。

まず知っておくべきは、お子さんが中耳炎を繰り返すのは、決して「育て方が悪い」からではない、ということです。根本的な原因は、子どもの解剖学的な未熟さにあります。

私たちの耳と鼻の奥は、「耳管(じかん)」と呼ばれる細い管でつながっています。この管は、中耳(鼓膜の奥の部屋)の圧力を調整したり、分泌物を鼻へ排出したりする重要な役割を担っています。しかし、子どもの耳管は、大人と比べて「短く、太く、より水平に近い」という特徴があります。例えるなら、大人の耳管が「適切に勾配のついた排水管」だとすれば、子どもの耳管は「ほぼ平らな排水管」のようなものです。そのため、鼻やのどで増えたウイルスや細菌が、この管を逆流して中耳に到達しやすいのです。

日耳鼻によれば、「過去6か月以内に3回以上、または1年以内に4回以上の急性中耳炎」を繰り返す場合を「反復性中耳炎(はんぷくせいちゅうじえん)」と定義しています [出典:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会]。特に、保育園などでの集団生活、兄弟がいること、受動喫煙、おしゃぶりの使用などが、米国疾病予防管理センター(CDC)も指摘するように、リスクを高める要因となります。

さらに厄介なのは、痛みや発熱を伴う「急性中耳炎」だけではありません。最も静かで、しかし深刻な問題の一つが「滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)」です。これは、急性中耳炎が治りきらなかったり、耳管の機能不全が続いたりすることで、中耳に「滲出液」と呼ばれる“のりのような”液体が溜まってしまう状態です。痛みや熱がないため、親御さんも気づきにくいのが特徴です。

この滲出性中耳炎がなぜ問題なのでしょうか。それは、液体が溜まった中耳では、鼓膜の振動がうまく伝わらず、「聞こえ」が悪くなるからです。お子さんは「水の中にいる」ような、ぼんやりとした聞こえ方の世界で過ごすことになります。これが、脳が言葉を急速に吸収する2〜3歳の「言語の臨界期」に重なると、急性中耳炎と滲出性中耳炎の違いを理解し、適切に対処しなければ、後の言語発達に深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。中耳炎の合併症について知ることも重要です。では、なぜ耳管の機能不全が続くのでしょうか。その最大の原因の一つが、次に説明するアデノイドです。

アデノイド肥大で起こる鼻づまり・いびき・中耳炎の三角関係

「うちの子、いつも鼻が詰まっていて、寝ているときも口をポカンと開けている」——。もし、お子さんにそのような様子が見られたら、それは「アデノイド」が関係しているかもしれません。

アデノイドとは、のどちんこの裏側、つまり鼻の一番奥にあるリンパ組織の集まりです。一般的に「扁桃腺(へんとうせん)」と呼ばれる口蓋扁桃の仲間で、外界からの細菌やウイルスの侵入を防ぐ「免疫の関所」のような役割を担っています。このアデノイドは、免疫が活発に働く幼児期(3〜6歳頃)に最も大きくなり、その後思春期にかけて自然と小さくなっていくのが一般的です。

しかし、この「関所」が必要以上に大きくなりすぎたり、頻繁に炎症を起こしたりすると、さまざまな問題を引き起こします。これが「アデノイド肥大」です。アデノイド肥大は、以下の3つの問題(三角関係)の中心に位置することがよくあります。

- 鼻をふさぐ(鼻閉・いびき・口呼吸)

アデノイドは鼻の奥の空気の通り道にあります。ここが物理的にふさがれると、当然ながら鼻呼吸が困難になります。日中は鼻をすすったり、口呼吸(こうこきゅう)になったりします。夜間、横になると重力でさらに気道が狭まるため、いびきや睡眠時無呼吸の原因となります。

- 耳管をふさぐ(滲出性中耳炎)

アデノイドが存在する場所は、前述の「耳管」の開口部のすぐ隣です。肥大したアデノイドが耳管の入り口を圧迫すると、中耳の換気ができなくなり、滲出性中耳炎の発症・悪化に直結します。

- 感染源となる(副鼻腔炎・中耳炎の反復)

肥大したアデノイド自体が細菌の「巣」となり、そこから持続的に感染が広がることで、副鼻腔炎や中耳炎を繰り返す原因となることがあります。

長期間の口呼吸は、単に「癖が悪い」だけでは済みません。医学的には、いわゆる「アデノイド顔貌(がんぼう)」と呼ばれる、特有の顔つき(面長で、上の歯が出やすく、あごが小さいなど)の変化や、歯並びの悪化につながる可能性も指摘されています。アデノイドは外からは見えないため、診断には耳鼻咽喉科での内視鏡検査(ファイバースコープ)が必要です。内視鏡検査の実際については不安もあるかもしれませんが、子どもの気道を評価するためには非常に重要な検査です。

扁桃が大きいと言われたら手術は必要?小児睡眠時無呼吸との関係

アデノイドが「鼻の奥」にある扁桃なら、「のど」にあって口を開けると見えるのが「口蓋扁桃(こうがいへんとう)」、つまり一般にいう扁桃腺です。健診などで「扁桃が大きいですね」と指摘されたり、頻繁に高熱を出す「扁桃炎」にかかったりして、手術を勧められた経験のある親御さんもいらっしゃるかもしれません。

「手術」と聞くと、誰もが不安になります。「こんなに小さいのに全身麻酔は大丈夫だろうか」「取ってしまって免疫は大丈夫だろうか」。これらの心配は当然のものです。

まず理解すべきは、小児において扁桃やアデノイドの手術(アデノイド・扁桃摘出術)を検討する最大の理由は、もはや「頻繁な熱発」だけではない、ということです。現代の小児耳鼻咽喉科において最も重視されるのは、「小児閉塞性睡眠時無呼吸(pOSA)」の存在です。

国立成育医療研究センターも指摘するように、小児の睡眠時無呼吸の原因のほとんどは、アデノイドと口蓋扁桃の両方が物理的に大きいことです。これらが空気の通り道をふさぎ、睡眠中に深刻な呼吸障害を引き起こします。

以下のサインはお子さんからのSOSかもしれません:

- 毎晩、大きないびきをかく

- 睡眠中に「カッ」と呼吸が止まり、その後あえぐように息を吸う

- 胸やお腹をペコペコさせて苦しそうに呼吸する(陥没呼吸)

- 寝汗がひどく、寝相が極端に悪い

- 朝、スッキリ起きられず、機嫌が非常に悪い

- 日中、ぼんやりしている、または逆に多動・攻撃的になる

大人の睡眠時無呼吸が「眠気」として現れるのに対し、子どもは「多動性」や「集中力の欠如」として現れることが多く、見過ごされやすい点に注意が必要です。睡眠中の無呼吸は、単に「よく眠れない」だけではなく、成長ホルモンの分泌を妨げたり、脳の発達に必要な酸素が不足したりと、Mayo Clinicも警鐘を鳴らすように、発育・発達全体に影響を及ぼします。

中等症から重症の小児睡眠時無呼吸に対しては、アデノイド切除術や扁桃摘出術が第一選択となります。手術によって気道が確保されれば、これらの問題が劇的に改善することが期待できます。扁桃炎を繰り返す場合の手術適応とは別に、呼吸の観点からの評価が不可欠です。手術のメリットとデメリットについては、手術後の経過も含めて主治医とよく相談することが重要です。

1-3-6ルールで守ることばの発達:新生児聴覚スクリーニングから療育へ

ここまで呼吸と感染の問題を見てきましたが、小児耳鼻咽喉科が担うもう一つの、そして最も時間的な制約のある重要な役割が「聴力(ちょうりょく)」の管理です。なぜなら、耳は「言葉を話し、思考するための入り口」だからです。

親御さんにとって、「うちの子、言葉が遅いかも」という気づきは、非常に大きな不安を伴います。その原因が、単なる個人差なのか、それとも「聞こえ」の問題なのかを見極めることは、専門家でなければ困難です。

現在、日本の周産期医療において「1-3-6ルール」の徹底が推進されています。これは、厚生労働省が示す基本方針であり、WHO(世界保健機関)などが推進する国際的なスタンダードでもあります。

「1-3-6ルール」とは:

- 生後1か月までに:新生児聴覚スクリーニング検査(出生した産院などで実施)を受ける

- 生後3か月までに:スクリーニングで「要再検(リファー)」となった場合、精密検査機関(耳鼻咽喉科)で確定診断を受ける

- 生後6か月までに:難聴が確定した場合、補聴器の装用や療育(専門的なトレーニング)を開始する

(厚生労働省の資料に基づく)

なぜこれほど早期の介入が求められるのでしょうか。それは、脳が「音」を認識し、「言葉」として理解する回路(聴覚野)が、生後間もない時期に急速に発達するからです。この「臨界期」に適切な音の刺激が脳に届かないと、たとえ後から補聴器などをつけても、言葉の習得が非常に困難になることがわかっています。

このルールは、生まれつきの難聴(先天性難聴)を対象としていますが、前述の「滲出性中耳炎」による後天的な難聴にも同じことが言えます。子どもの耳の病気を放置し、聞こえが悪い状態が数か月も続けば、それは先天性難聴と同じように、言語発達の機会を奪うことになりかねません。

「テレビの音を大きくする」「呼んでも振り向かない」「聞き返しが多い」「言葉が不明瞭」。これらはすべて、難聴のサインである可能性があります。言葉の遅れに気づいたら、「様子を見ましょう」という言葉に安心せず、まずは耳鼻咽喉科で聴力検査を受けることが、お子さんの未来を守るために最も重要な行動です。重度の難聴の場合、人工内耳といった高度な医療も選択肢となります。

よくある質問(FAQ)

Q1: 子どもが中耳炎を何度もくり返します。いつ専門の耳鼻咽喉科に行くべきですか?

A: 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では、「過去6か月に3回以上、または1年に4回以上の急性中耳炎」を反復性中耳炎と定義し、この基準に当てはまる場合は耳鼻咽喉科での詳しい評価を推奨しています。特に2歳未満のお子さんや、保育園に通い始めたばかりの場合は、重症化・慢性化しやすいため、早めに専門医に相談し、中耳炎の診断と治療方針を立ててもらうと安心です。

Q2: アデノイドが大きいと言われました。放っておくとどうなりますか?

A: アデノイド肥大そのものは病気ではありませんが、その大きさによって引き起こされる症状が問題となります。放置すると、持続的な鼻づまりや口呼吸による顔面骨格の発育不全(アデノイド顔貌)や歯並びへの影響、反復性・滲出性中耳炎による聴力低下、そして睡眠時無呼吸症候群による発達・認知機能への影響などが懸念されます。特に睡眠時の無呼吸が疑われる場合は、早期の介入(手術を含む)が検討されます。

Q3: 言葉の遅れと耳の聞こえは関係がありますか?

A: 非常に深く関係しています。言葉は、まず耳から音として入り、それを脳が認識することで習得されます。滲出性中耳炎などで両耳の聞こえが悪い状態(軽度〜中等度の難聴)が続くと、音の入力が不足し、言葉の蓄積や発音が遅れることがあります。日耳鼻も「言葉の遅れ」を耳鼻咽喉科の重要なサインとしており、言葉の遅れに気づいたら、まず聴力検査で「聞こえ」に問題がないかを確認することが鉄則です。

Q4: 新生児聴覚スクリーニングで「要再検」になりました。どうすればいいですか?

A: 「要再検」は、必ずしも「難聴」を意味するわけではありません(検査時に眠っていなかった、耳垢があった等の一時的な理由も多いため)。しかし、万が一の難聴を見逃さないために、厚生労働省が推奨する「1-3-6ルール」に基づき、速やかに行動することが極めて重要です。まずは1か月以内に再検査を、そこで再度「要再検」となった場合は3か月以内に精密検査機関(大学病院などの耳鼻咽喉科)を受診してください。早期発見・早期介入が、お子さんの可能性を最大限に引き出します。

Q5: 子どものいびきは様子を見ても大丈夫ですか?

A: 風邪をひいた時の一時的ないびきであれば、多くの場合心配ありません。しかし、風邪が治っても1か月以上いびきが続く場合や、毎晩のように大きないびきをかく、いびきの間に呼吸が止まる・苦しそうにするといった症状がある場合は、睡眠時無呼吸の可能性があります。これはアデノイド肥大や扁桃肥大が原因であることが多く、成長や発達に影響を及ぼすため、「たかがいびき」と様子を見ずに、耳鼻咽喉科で気道の評価を受けることを強くお勧めします。

アレルギー治療と免疫療法(環境整備・薬物療法・舌下免疫)

これまでのセクションでは、耳・鼻・喉の様々な疾患や、特に小児期に多い問題について見てきました。このセクションでは、年齢を問わず、耳鼻咽喉科の受診理由として非常に多くの割合を占める「アレルギー性鼻炎(花粉症やハウスダストなど)」とその治療法について、深く掘り下げて解説します。

「アレルギー」と聞くと、多くの人がくしゃみ、鼻水、鼻づまりといった症状を思い浮かべるでしょう。これらの症状は生活の質(QOL)を大きく低下させるだけでなく、放置すると副鼻腔炎や中耳炎といった他の耳鼻咽喉科疾患を併発・悪化させる原因にもなり得ます。そのため、アレルギー性鼻炎の種類を見分けることは非常に重要です。

アレルギー治療の基本は、原因となるアレルゲン(スギ、ヒノキ、ダニ、ハウスダストなど)を特定し、それらを避ける「環境整備」、現在出ている症状を薬で抑える「薬物療法」、そして体質そのものを改善して長期的な寛解を目指す「アレルゲン免疫療法」の3つが柱となります。ここでは、それぞれの治療法がどのような役割を持ち、どのように選択されるのかを、日本の医療ガイドラインに基づき詳しく見ていきましょう。

環境整備(アレルゲン回避):治療の第一歩

アレルギー治療において、最も基本であり、かつ最も重要なのが「アレルゲンの回避」、すなわち環境整備です。どれほど強力な薬物療法や免疫療法を行っても、アレルゲンを大量に浴び続ける環境では、十分な効果が得られません。これは、火事が起きている場所に、火を消す努力(治療)と同時に、燃えるもの(アレルゲン)を運び込むようなものです。

具体的な対策は、アレルゲンの種類によって異なります。

- ダニ・ハウスダスト(通年性)

- 最も重要なのは寝具です。ダニは人のフケやアカを餌にし、高温多湿を好みます。防ダニシーツでマットレスや布団を覆う、シーツ類は週に1回以上洗濯する、布団乾燥機を定期的に使用する、といった対策が非常に有効です。

- 室内の掃除は、可能であれば毎日、少なくとも2〜3日に1回は行いましょう。掃除機はゆっくりとかけ、HEPAフィルター付きのものが理想です。また、掃除機をかける前に拭き掃除をすることで、ハウスダストの舞い上がりを防げます。

- 布製のソファ、カーペット、ぬいぐるみは、ダニの温床になりやすいため、できるだけ避けるか、頻繁に清掃・洗濯できるものを選びましょう。

- 室内の湿度を60%以下に保つことも、ダニの繁殖を抑える上で重要です。エアコンや除湿機を適切に使用し、換気を心がけてください。

- 花粉(季節性)

これらの環境整備は地道な努力が必要ですが、薬の使用量を減らすことにもつながります。効果的な鼻洗浄と合わせて、治療の土台として取り組むことが重要です。

薬物療法:現在の症状を抑える「対症療法」

環境整備を行ってもコントロールできない止まらない鼻水や鼻づまり、くしゃみに対しては、薬物療法(対症療法)が行われます。これは、アレルギー反応によって引き起こされる化学伝達物質(ヒスタミンなど)の働きをブロックし、不快な症状を一時的に抑え込む治療です。

注意すべき点は、薬物療法はあくまで「症状を抑える」ものであり、アレルギー体質そのものを治すものではないということです。そのため、薬をやめれば症状は再発します。しかし、症状が辛い時期を快適に過ごすためには不可欠な治療です。

- 第二世代抗ヒスタミン薬(内服)

- アレルギー治療の基本となる飲み薬です。くしゃみ、鼻水、目のかゆみなど、ヒスタミンが関わる症状に素早く効果を発揮します。

- 「第二世代」は、従来の第一世代(ポララミン、レスタミンなど)と比べて、眠気や口の渇きといった副作用が大幅に軽減されているのが特徴です。ただし、個人差があるため、ご自身の生活スタイル(運転の有無など)を医師に伝えて処方してもらうことが大切です。

- ステロイド点鼻薬

- 鼻粘膜の炎症を強力に抑えるスプレータイプの薬です。英国NHSのガイドライン[7]でも、中等症以上の鼻づまりを伴うアレルギー性鼻炎の第一選択薬とされています。

- 「ステロイド」と聞くと副作用を心配される方もいますが、点鼻薬は局所(鼻の中だけ)に作用し、体内に吸収される量はごく微量なため、全身性の副作用の心配はほとんどありません。市販の点鼻薬の中には血管収縮剤が含まれ、連用すると薬剤性鼻炎という

難治性の鼻づまりを引き起こすものがありますが、処方されるステロイド点鼻薬はそうしたリスクがありません。

- その他の治療薬

- ロイコトリエン拮抗薬(鼻づまりに有効)、点眼薬(目のかゆみに)など、症状に応じて組み合わせて使用されます。

- 厚生労働省の資料[1]にも記載があるように、これらの薬物療法でも症状がコントロールできない最重症のスギ花粉症に対しては、「抗IgE抗体薬(オマリズマブ)」という注射薬(生物学的製剤)が保険適用となる場合があります。これは、アレルギー反応の大本をブロックする強力な治療です。

アレルゲン免疫療法:体質改善を目指す「根治療法」

環境整備や薬物療法は非常に重要ですが、それらは「対症療法」です。毎年、花粉の季節が来るたびに憂鬱になる、薬を飲み続けても鼻づまりが完全には良くならない、薬の眠気で仕事や勉強に集中できない——。こうした悩みを持つ方々にとって、根本的な体質改善を目指す治療が「アレルゲン免疫療法(AIT)」です。

「免疫療法」という言葉は少し難しく聞こえるかもしれませんが、その原理は「体をアレルゲンに慣れさせる」というものです。PMDA(医薬品医療機器総合機構)の資料[8]でも、アレルゲン免疫療法は「アレルギー症状を長期にわたり改善させる可能性のある唯一の治療法」と位置づけられています。

この治療は、アレルギーの原因となっている物質(アレルゲン)を、ごく少量から体に投与し始め、徐々に量を増やしていきます。これを長期間(数年間)繰り返すことで、体がアレルゲンに対して過剰に反応しないように「免疫寛容(めんえきかんよう)」という状態を誘導します。具体的には、アレルギー反応を抑える「ブロッキング抗体(IgG4)」が増えたり、アレルギー反応を引き起こす「Th2リンパ球」の働きが抑えられたりすると考えられています。

従来、アレルゲン免疫療法は、腕への皮下注射(SCIT: Subcutaneous Immunotherapy)が主流でした。これは効果が高い一方、頻繁な通院が必要であること、注射の痛み、そしてまれにアナフィラキシーという重い副反応のリスクがあることが課題でした。

しかし近年、国際的なレビュー[9]でもその有効性と安全性が認められ、日本で急速に普及しているのが「舌下免疫療法(SLIT: Sublingual Immunotherapy)」です。

舌下免疫療法(SLIT)の実際:スギ花粉症とダニアレルギー

舌下免疫療法(SLIT)は、注射の代わりに、アレルゲンエキスを含んだ錠剤(または液体)を舌の下に数分間保持し、その後飲み込むという方法です。皮下注射(SCIT)に比べて全身性の重い副作用のリスクが大幅に低く、初回以降は自宅で毎日投与できるため、通院の負担が格段に軽減されました。

現在、日本で保険適用となっているSLITは、主に「スギ花粉症」と「ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎」の2種類です。

- 対象者

- まず大前提として、血液検査(特異的IgE抗体検査)や皮膚テストなどで、そのアレルゲンが本当にアレルギーの原因であると確定診断されている必要があります。PMDAの資料[11]でも、治療開始前の原因アレルゲンの特定が必須とされています。

- 薬物療法などを行っても症状が十分にコントロールできない中等症〜重症の患者さんが良い適応となります。

- PMDAの注意喚起[12]にある通り、小児(日本では5歳以上が一般的)でも可能ですが、錠剤を舌下で保持できることが条件です。アレルギーは、小児の滲出性中耳炎や慢性副鼻腔炎の背景因子となることも多いため、小児期からの介入が注目されています。

- 治療期間:「3年間」が目安

- SLITで最も重要なのが、治療期間です。「3年」と聞くと非常に長く感じられ、ためらう方も多いかもしれません。しかし、この「3年」には明確な理由があります。

- 厚生労働省の最新資料[1]では、スギ花粉症のSLITについて「最低3年間の継続」が推奨されています。これは、免疫システムがアレルゲンを「敵ではない」と記憶し直すのに、それだけの時間が必要だからです。

- この資料では、3年間の治療を完了した患者さんでは、治療終了後も平均して2年間、症状を抑える効果が持続したという日本の研究データも紹介されています。つまり、3年間の治療は、その後の数年間、さらには生涯にわたるアレルギー症状の軽減と、使用する薬の量を減らすことにつながる「未来への投資」と言えます。

- 治療の実際

- スギ花粉症:花粉が飛散していない時期(通常6月〜12月頃)に治療を開始します。飛散期に開始すると、アレルゲン投与と自然の花粉暴露が重なり、副反応が強く出やすくなるためです。

- ダニアレルギー:通年性のため、開始時期は問いません。

- 初回投与:行政通知[3]にもある通り、アナフィラキシーなどの重い副反応に備え、最初の1回目は必ず医療機関内で行い、投与後30分間は院内で経過観察します。

- 自宅での投与:2回目以降は、毎日1回、自宅で決まった量の錠剤を舌下に保持します(1〜2分程度、薬の種類による)。その後飲み込み、5分間は飲食やうがいを避けます。

- 通院:治療が安定すれば、月1回の通院で、副反応の確認と薬剤の処方を受けるのが一般的です。

最近のメタアナリシス[14]では、アレルギー性鼻炎と軽度の喘息を合併している患者においても、SLITが両方の症状を改善させる可能性が示唆されており、気道全体のアレルギー状態を改善する治療として期待されています。

舌下免疫療法の安全性と副作用

SLITは皮下注射に比べて安全性が高いとされていますが、アレルゲンそのものを投与する治療であるため、副反応(副作用)が起こる可能性はゼロではありません。安全に治療を続けるために、どのようなリスクがあり、どう対処すべきかを正しく理解しておくことが極めて重要です。

- よく見られる副反応(軽度)

- 最も多いのは、アレルゲンが直接触れる場所、すなわち口腔内の副反応です。PMDAの資料[8]によれば、口の中のかゆみ、口唇の腫れ、舌下の腫れ、喉の違和感、耳のかゆみなどです。

- これらの多くは治療開始後1ヶ月以内に集中し、体が慣れてくるにつれて自然に軽快していくことがほとんどです。症状が軽い場合は、抗ヒスタミン薬を併用しながら治療を継続します。

- 注意すべき副反応(重篤・まれ)

- 非常にまれですが、最も注意すべき副反応が「アナフィラキシー」です。これは、投与後すぐに(多くは30分以内に)全身性のじんましん、呼吸困難、血圧低下、意識障害などを引き起こす重篤なアレルギー反応です。

- これが、初回投与を必ず医療機関で行い、30分間の観察が義務付けられている理由です。万が一、自宅で服用後に上記のような症状が出た場合は、直ちに救急車を要請するか、医療機関を受診する必要があります。

- SLITを受けられない、または慎重になる必要がある場合

- 重症の気管支喘息で、症状がコントロールできていない人(喘息発作を誘発するリスクがあるため)。

- がんの治療中や、免疫系に影響を与える薬を使用している人。

- 口内炎がひどい、抜歯後など、口腔内に傷がある場合(アレルゲンが傷口から吸収されやすくなるため、一時的に休薬します)。

- 服用時の注意

- PMDAは、服用前後2時間程度[11]は、激しい運動、入浴、アルコール摂取を避けるよう指導しています。これらは全身の血流を増加させ、アレルゲンの吸収を促進し、副反応のリスクを高める可能性があるためです。

SLITは、正しく理解し、医師の指導のもとで適切に行えば、アレルギー性鼻炎の悩みを根本から解決する可能性を秘めた治療法です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 舌下免疫療法はどのくらいの期間続ける必要がありますか?

A: 厚生労働省の資料[1]では、スギ花粉症の舌下免疫療法について「最低3年間」の連日服用が推奨されています。これは、免疫システムがアレルゲンに「慣れる」ための体質改善に時間が必要だからです。3年間の治療を完了すると、治療終了後も数年間にわたり症状が軽減されたという報告があり、長期的な効果が期待できます。PMDAの資料[10]では、1年以上継続しても効果が見られない場合は、治療の継続を医師と相談するよう推奨されています。

Q2: ダニとスギの両方のアレルギーがある場合、一緒に治療できますか?

A: ダニとスギの両方に対して舌下免疫療法を行うことは可能です。ただし、同時に開始するか、時期をずらして開始するかは、患者さんのアレルギーの重症度、副反応のリスク、服薬の確実性(アドヒアランス)などを考慮して、医師が総合的に判断します。PMDAの各資料[11, 12]では、まず原因アレルゲンを診断で確定させることが求められており、自己判断での併用開始は絶対に避けてください。

Q3: 主な副作用はどのようなものですか?

A: 最も頻度が高いのは、投与初期に見られる口腔内の症状です。具体的には、口の中のかゆみや腫れ、喉の違和感などです。多くの場合、これらは治療を続けるうちに軽快します。非常にまれですが、重篤な副作用としてアナフィラキシー(全身性のアレルギー反応)があるため、初回投与は必ず医療機関[3]で行い、30分間の経過観察が必要です。

Q4: 舌下免疫療法を受けられない人はいますか?

A: はい。重い気管支喘息の症状がコントロールできていない方、重い心臓の病気がある方、治療開始時に妊娠している方、免疫系に影響を与える薬剤(ステロイド全身投与など)を使用している方などは、原則として開始できません。特に喘息のコントロール[3]については、治療開始前に医師が慎重に判断します。

Q5: 薬で症状が落ち着いている時期に、あえて免疫療法を始める意味はありますか?

A: 非常に大きな意味があります。薬物療法は「対症療法」であり、アレルギー体質そのものは変わっていません。一方、アレルゲン免疫療法[8]は、体質を根本から改善し、アレルギー症状が出にくい状態を目指す「疾患修飾治療」です。将来の症状悪化を防ぐ[14]ことや、長期的に見て薬の使用量を減らすことを目的としています。むしろ、症状が落ち着いている時期(スギ花粉症なら飛散期以外)の方が、副反応のリスクが低く、安全に治療を開始するのに適しています。

頭頸部の腫瘍・しこり(甲状腺結節/癌・唾液腺腫瘍・咽頭/喉頭/鼻副鼻腔腫瘍・頸部リンパ節)

前節ではアレルギー治療や免疫療法といった、主に炎症や過敏反応に対するアプローチを見てきました。しかし、耳鼻咽喉科領域の悩みはそれだけではありません。もし、あなたの症状が炎症のような曖昧なものではなく、はっきりとした「しこり(腫瘤)」だったらどうでしょうか。

シャワーを浴びている時、ふと首筋に触れた指が、これまでなかった硬い隆起を捉える。あるいは、鏡を見たときに顎の下や耳の前が片側だけ腫れていることに気づく。その瞬間、多くの人の頭に「がん」という二文字が浮かび、心臓が冷たくなるような不安に襲われることでしょう。「これは何なのか?」「悪いものだったらどうしよう?」と、思考がぐるぐると巡るかもしれません。その不安は、決して大げさなものではありません。

「頭頸部(とうけいぶ)」と呼ばれるこの領域は、脳と眼球を除いた首から上のすべて、すなわち鼻、副鼻腔、口、のど(咽頭・喉頭)、唾液腺、甲状腺、そしてそれらを取り巻くリンパ節など、非常に多くの重要臓器が密集する複雑な場所です。そして、これらの臓器は「話す」「食べる」「呼吸する」「匂いを嗅ぐ」といった、私たちが「生きていく上で不可欠な機能(QOL:生活の質)」を担っています。だからこそ、この領域の専門家である耳鼻咽喉科・頭頸部外科医は、病気の根治(完全に治すこと)と機能の温存(生活の質を保つこと)という、二つの大きな目標を常に両立させながら診療にあたっています。このセクションでは、国立がん研究センターなどの専門機関の情報に基づき、頭頸部にできる「しこり」の正体について、その危険なサインと診断・治療の考え方を一つずつ丁寧に解説していきます。

首のしこり(頸部リンパ節腫大):「ただの風邪」と「危険なサイン」の見分け方

「首にしこりができた」という訴えは、耳鼻咽喉科で最もよく遭遇する症状の一つです。多くの方が「リンパが腫れている」と表現するように、その正体の多くは「頸部リンパ節」の腫れです。リンパ節は、体内に侵入したウイルスや細菌と戦う「免疫の砦」のようなものです。そのため、風邪をひいたり、歯茎が腫れたり、喉に炎症が起きたりすると、その近くのリンパ節が反応して一時的に腫れることがあります。この場合、触ると痛みがあり、原因となった炎症が治まれば、しこりも自然と小さくなっていきます。

しかし、本当に注意すべきは「痛みのない、硬いしこり」です。特に、以下のような特徴を持つしこりは、専門家による詳細な検査が必要です。

- 2〜3週間経っても小さくならない、むしろ大きくなっている

- 触っても痛みを感じない(無痛性)

- ゴムまりのように硬い、あるいは石のように硬い

- 指で押してもあまり動かない(周囲と癒着している感じがする)

- 複数個が固まって触れる

なぜ「痛くない」ほうが危険なのでしょうか。それは、そのしこりが感染による「反応性」の腫れではなく、がん細胞が増殖した「転移性」のものである可能性が否定できないからです。頭頸部がん(例えば、のどや舌、鼻の奥のがん)は、初期段階では自覚症状がほとんどないまま進行し、最初に「首のリンパ節への転移」という形で発見されることが少なくありません。つまり、「首のしこり」が最初の症状でありながら、実はそれが「原発(がんの発生源)」ではなく「転移(がんが飛び火した先)」であるケースが多いのです。これが頭頸部がんの診断を難しくしている最大の特徴です。そのため、耳鼻咽喉科医は首にしこりを見つけた場合、必ず鼻の奥から喉頭までを内視鏡(ファイバースコープ)でくまなく観察し、がんの発生源が隠れていないかを徹底的に捜索します。風邪やリンパ節炎だと思っていたら、喉の痛みの原因が別にあったということもあります。国立がん研究センターの報告でも、頸部リンパ節への転移の状態(特に節外浸潤という、リンパ節の膜を破ってがんが外に広がること)が、その後の治療方針や予後を大きく左右する重要な因子であるとされています。

甲状腺のしこり(甲状腺結節):「結節」と「がん」の違い

首のしこりの中でも、特に「喉仏(のどぼとけ)の下あたり」、つまり甲状腺の位置にできるしこりは、多くの人を不安にさせます。健康診断の超音波(エコー)検査などで「甲状腺結節(こうじょうせんけっせつ)があります」と指摘され、精密検査を勧められた方もいるでしょう。「結節」とは、甲状腺の一部が「しこり」や「こぶ」のように腫れている状態を指す言葉です。

ここで最も重要なことは、「甲状腺結節=甲状腺がん」ではないということです。実際には、結節の大半は良性です。国立がん研究センター東病院も「甲状腺の一部に腫瘍ができるもの(結節性甲状腺腫)のうち、悪性の腫瘍を甲状腺がんと呼ぶ」と明記しており、まずは良性か悪性かを見分けることが診断の第一歩となります。良性の結節には、ホルモンを過剰に産生するもの(プランマー病など)や、内部に液体が溜まった「嚢胞(のうほう)」、あるいは単純に甲状腺全体が腫れる甲状腺炎(橋本病など)に伴う腫れなど、さまざまなタイプがあります。

甲状腺がんが疑われる場合、その約90%は「乳頭がん」と呼ばれるタイプで、これは進行が非常にゆっくりであることが知られています。その他、濾胞がん、髄様がんなどがありますが、最も注意が必要なのは、非常に稀ではあるものの進行が極めて速い「未分化がん」です。甲状腺がんの多くは初期には無症状ですが、進行すると「しこりが急に大きくなる」「声がかすれる(嗄声)」「物が飲み込みにくい(嚥下障害)」といった症状が現れることがあります。診断は、超音波検査でしこりの形状や内部の血流を詳細に観察し、悪性が疑われる場合には「穿刺吸引細胞診(せんしきゅういんさいぼうしん)」という、細い針をしこりに刺して細胞を採取する検査で確定します。治療は手術が基本ですが、進行・再発した場合でも、近年では遺伝子変異(RET融合遺伝子など)に応じた分子標的薬という新しい治療選択肢が登場しています。

耳の前や顎の下のしこり(唾液腺腫瘍)と顔面神経麻痺

「耳の前(耳下腺部)が腫れてきた」「顎の下(顎下腺部)にしこりを触れる」という場合、唾液(つば)を作る「唾液腺」の腫瘍が疑われます。唾液腺には、耳の前にある最大の「耳下腺(じかせん)」、顎の下にある「顎下腺(がっかせん)」、舌の下にある「舌下腺(ぜっかせん)」などがあります。

これらの唾液腺腫瘍も、その約8割は良性(最も多いのは「多形腺腫」)であり、ゆっくりと数年かけて大きくなるのが特徴です。しかし、甲状腺と同様に、「良性だから放置してよい」というわけではありません。良性腫瘍であっても、大きくなると容貌に影響しますし、稀に悪性化することもあります。さらに、唾液腺がん(悪性腫瘍)は組織型(がんの種類)が20種類以上と非常に多彩で、悪性度の低いものから高いものまで幅広く、国立がん研究センターも、術前の細胞診だけでは良性か悪性か、あるいは悪性だとしてもどのタイプかを確定診断するのが難しいことがあると指摘しています。

特に「耳下腺」の腫瘍において、最も警戒すべき「レッドフラグ」があります。それは「顔面神経麻痺」です。顔の表情筋(目をつぶる、口を動かすなど)を支配する顔面神経は、耳下腺の中を網の目のように貫通して走っています。もし、耳下腺のしこりと同時に「片方の目が閉じにくい」「口の片側から水がこぼれる」といった顔の麻痺が出現した場合、それは腫瘍が神経に浸潤(しんじゅん:染み込むように広がること)している可能性を示す極めて危険なサインです(ウイルス性の麻痺とは緊急度が異なります)。治療は、この顔面神経をいかに温存するかを最優先に考慮した手術が中心となります。

のど・声帯のがん(咽頭がん・喉頭がん):声がれ、飲み込みにくさ、HPVとの関連

「たかが声がれ」「ただの喉の痛み」と見過ごされがちな症状の裏に、咽頭(いんとう)がんや喉頭(こうとう)がんが隠れていることがあります。これらのがんは、喫煙や過度の飲酒が長年にわたり、のどの粘膜を刺激し続けることが主な原因とされてきました。しかし近年、欧米だけでなく日本においても、喫煙・飲酒歴がないにもかかわらず「中咽頭がん(口の奥、扁桃腺のあたりのがん)」を発症する人が増えています。

その最大の要因が「HPV(ヒトパピローマウイルス)」です。これは子宮頸がんの原因として知られるウイルスですが、国立がん研究センターの報告でも、日本の中咽頭がんの約50%がHPV関連であるとされています。HPV関連のがんは、従来の喫煙・飲酒によるがんとは性質が異なり、放射線治療や化学療法が効きやすいという特徴があります。

がんができる場所によって、初期症状は大きく異なります。

- 喉頭がん(声帯のがん):最も多い「声門がん」は、声帯そのものに発生するため、比較的早い段階で「声がれ(嗄声)」が現れます。これは、がんが小さいうちから症状が出る「幸運なサイン」とも言えます。3週間以上続く声がれは、絶対に放置してはいけません。

- 咽頭がん(中咽頭・下咽頭):症状が出にくく、進行してから見つかることも多いがんです。片側だけの喉の痛み、喉の奥のできもの、飲み込むときの違和感(嚥下時痛)、耳への放散痛(耳が痛いように感じる)などがサインとなります。

- 上咽頭がん(鼻の奥のがん):鼻の突き当たりにできるため、耳管を塞いで中耳炎を起こしたり、鼻血が出たり、進行すると脳神経に影響して物が二重に見えたりすることがあります。この部位は手術が非常に困難なため、化学放射線療法が治療の第一選択となります。

これらの治療では、いかに「声を失わずに」がんを治すか(喉頭温存)が最大のテーマです。早期であれば放射線治療単独で、進行している場合でも化学療法と放射線を組み合わせることで、喉頭を摘出せずに済む可能性が追求されます。

鼻のがん(鼻・副鼻腔腫瘍):片側だけの鼻づまり・鼻血は要注意

「また副鼻腔炎(蓄膿症)が再発したかな」——そう思わせる症状の裏に、鼻・副鼻腔のがんが隠れていることがあります。これは頭頸部がんの中でも比較的稀ですが、診断が遅れやすいがんです。

最も多い「上顎洞がん(じょうがくどうがん)」は、頬の骨の中にある「上顎洞」という空洞に発生します。初期症状は、一般的な鼻炎や副鼻腔炎と酷似しており、膿のような鼻水、鼻血、悪臭を伴う鼻水などです。国立がん研究センターもこれらの症状を初期症状として挙げています。

副鼻腔炎との最大の違い、それは「片側性(へんそくせい)」であることです。通常の副鼻腔炎は両側に起こることが多いのに対し、がんは片側の空洞から発生するため、症状が片側の鼻だけに集中します。「抗生物質を飲んでも片側の鼻づまりだけが全く良くならない」といったケースは、内視鏡やCT検査でがんを強く疑うきっかけとなります。

この部位のがんは、進行すると周囲の重要な臓器に容易に広がります。例えば、上(頭蓋底)に進展すれば脳を圧迫し、前(顔面)に進展すれば頬が腫れあがり、内側(眼窩)に進展すれば眼球が押されて「物が二重に見える(複視)」や「視力低下」を引き起こします。また、鼻筋の痛みや頭痛を伴うこともあります。治療は、これらの重要臓器(特に眼球や脳)の機能をいかに温存するかが鍵となり、手術、放射線治療、化学療法を組み合わせた集学的治療が行われます。国立がん研究センター東病院では、陽子線治療のような先進的な放射線治療も、このような複雑な部位のがんに対する有力な選択肢として挙げられています。また、「嗅神経芽細胞腫」のような非常に稀な腫瘍もこの領域から発生することがあります。

これまで見てきたように、頭頸部の「しこり」や「腫瘍」は、発生した場所によってその性質や症状、治療法が大きく異なります。甲状腺のように比較的ゆっくり進行するものから、鼻副鼻腔のように複雑な広がりを見せるものまで様々です。共通しているのは、診断には内視鏡、画像検査(CT/MRI)、そして細胞診・生検(病理検査)が不可欠であること、そして治療は「がんを治すこと」と「機能(話す・食べる・顔の動き)を守ること」の両立を目指す必要がある点です。

手術治療の基礎(鼓膜/鼓室形成・内視鏡下副鼻腔手術・扁桃摘出・甲状腺/唾液腺手術)

前節では、頭頸部に見られる腫瘍やしこりについて詳しく見てきました。そうした腫瘍の治療や、薬物療法では改善が難しい慢性的な耳・鼻・のどの症状に対して、医師から「手術」という選択肢が提示されることがあります。「手術」と聞くと、多くの方が「痛いのではないか」「入院はどのくらい必要か」「仕事にいつ復帰できるのか」「危険な後遺症はないのか」と、大きな不安を感じることでしょう。

しかし、現代の耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術は、「機能の温存・改善」と「体への負担を最小限にする(低侵襲化)」ことを最大の目標として大きく進歩しています。手術用の顕微鏡や高精細な内視鏡の使用は、その代表例です。このセクションでは、耳鼻咽喉科領域でよく行われる代表的な手術の基本的な考え方、目的、そして知っておくべき注意点について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

耳の手術(鼓膜形成術・鼓室形成術)

耳の手術と聞いて、多くの方が想像されるのが中耳炎に関連するものでしょう。特に、慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎のように、鼓膜に穴(穿孔)が開いたままになっていたり、中耳(鼓膜の奥の小部屋)に病変が残っていたりする場合、手術が必要となることがあります。

- 鼓膜形成術(こまくけいせいじゅつ):これは、鼓膜に開いた穴を閉じるための、比較的シンプルな手術です。患者さん自身の組織(耳の後ろの筋膜など)を採取し、パッチワークのように穴を塞ぎます。主な目的は、外部からの細菌の侵入を防ぎ、耳だれ(耳漏)を止めることです。

- 鼓室形成術(こしつけいせいじゅつ):こちらは、鼓膜の穴を閉じるだけでなく、中耳の中にある病変(真珠腫など)をきれいに取り除き、さらに音を伝える「耳小骨(じしょうこつ)」の連なりを再建する、より複雑な手術です。目的は、耳だれを止めることに加え、「聞こえ(聴力)」を積極的に改善させる点にあります。

これらの手術は、手術用顕微鏡を用いて非常に繊細な操作で行われます。多くの場合、全身麻酔で数日間の入院が必要です。合併症として、まれに術後のめまい、聴力の改善が不十分、味覚の変化(舌の一部を支配する神経が中耳を通るため)などが起こることがありますが、その頻度や程度は病変の広がりによって異なります。詳しくは耳の病気の詳細とともに、担当医から十分な説明を受けることが大切です。

鼻の手術(内視鏡下副鼻腔手術 – ESS/FESS)

薬物療法や鼻洗浄を続けても改善しない慢性副鼻腔炎(蓄膿症)や、鼻の中にキノコのようなポリープ(鼻茸)ができてしまう場合、手術が検討されます。現在、その標準的な術式が「内視鏡下副鼻腔手術(ESS: Endoscopic Sinus Surgery)」です。

この手術の最大の特徴は、顔や歯茎を切開することなく、すべて鼻の穴から高精細な内視鏡(カメラ)と専用の器具を挿入して行う点です。目的は、病的な粘膜やポリープを取り除くだけでなく、副鼻腔(顔の骨の中にある空洞)と鼻腔(鼻の中)をつなぐ「自然口」と呼ばれる換気口を広げ、膿や粘液が自然に排出されるように「通り道」を再建することにあります。

特に、近年増加している難治性の好酸球性副鼻腔炎など、広範囲な病変に対しても、このESSが適用されます。手術中は、CT画像と実際の内視鏡画像を連動させて手術器具の正確な位置を把握する「ナビゲーションシステム」を使用することもあり、安全性が高まっています。

ただし、ESSは「一度やれば終わり」の手術ではありません。慢性副鼻腔炎は体質的な要素も関わるため、術後もステロイド点鼻薬の使用や、生理食塩水による鼻洗浄といったセルフケアを継続することが、再発予防のために非常に重要です。まれな合併症として、眼窩(目のくぼみ)や頭蓋底(脳を支える骨)への損傷が報告されていますが、内視鏡やナビゲーション技術の進歩により、そのリスクは最小限に抑えられています。

のどの手術(扁桃摘出術)

「扁桃腺(へんとうせん)をとる手術」は、耳鼻咽喉科の手術として最もよく知られているものの一つかもしれません。この手術が検討される主な理由は、大きく分けて二つあります。

- 習慣性(反復性)扁桃炎:年に何度も高熱を伴う急性扁桃炎を繰り返す場合です。日本の学会では、1〜2年のあいだに年4〜5回以上の発熱を伴う扁桃炎を繰り返す場合、日常生活や仕事への影響を考慮して手術が勧められることがあります。

- 扁桃・アデノイド肥大による閉塞症状:特に小児において、扁桃腺やアデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)が物理的に大きすぎることで、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因となっている場合です。この場合、アデノイド切除術と同時に行われることも多く、呼吸状態の劇的な改善が期待できます。

手術は全身麻酔で行われ、口の中から扁桃腺を摘出します。入院期間は1週間程度が目安です。多くの方が心配されるのが、「術後の痛み」と「出血」です。術後の数日間は、飲食時に強い痛みを感じることがありますが、鎮痛剤でコントロールします。また、最も注意すべき合併症が術後出血です。手術直後だけでなく、術後5日〜7日目ごろに、傷口のかさぶた(痂皮)が剥がれるタイミングで再出血するリスク(遅発性出血)があります。そのため、扁桃摘出後の生活では、退院後もしばらくは硬いものや刺激物を避け、安静に過ごすことが求められます。

首の手術(甲状腺手術・唾液腺手術)

前節で触れたように、首の「しこり」として見つかる甲状腺や唾液腺の腫瘍は、その多くが手術による摘出が治療の第一選択となります。これらの手術は、がんの根治性(完全に取り除くこと)と、重要な神経(声を出す神経や顔を動かす神経)の機能をいかに温存するか、という二つの目的のバランスを取りながら行われます。

甲状腺手術

甲状腺の腫瘍(良性・悪性含む)に対して行われ、腫瘍の大きさや広がり、悪性度に応じて、甲状腺の片葉だけを切除する「片葉切除術」や、甲状腺をすべて摘出する「全摘術」が選択されます。

患者さんが最も心配される合併症の一つに「声がれ(嗄声)」があります。これは、声帯を動かす反回神経が甲状腺のすぐ裏側を走行しているため、手術操作によって一時的に神経が麻痺することがあるためです。多くは一時的なものですが、まれに永続的な麻痺が残るリスクもあります。もう一つの重要な合併症は、甲状腺の裏にある副甲状腺(カルシウム濃度を調節する臓器)の機能が低下することによる「低カルシウム血症(手足のしびれなど)」です。全摘術の場合は、術後に甲状腺ホルモン薬の内服が生涯必要となります。

近年、日本では美容面・整容性に配慮し、首の目立つ部分に傷を残さないよう、内視鏡を用いて行う「内視鏡補助下甲状腺手術(VANS)」も、国立がん研究センターなどの認可施設において保険適用で行われています。ただし、すべての症例が適応となるわけではありません。

唾液腺手術(主に耳下腺・顎下腺)

唾液腺(耳下腺や顎下腺)の腫瘍に対しても、手術が基本的な治療法です。特に耳下腺手術で最も重要なのが「顔面神経」の温存です。顔面神経は、顔の表情を作る筋肉を支配しており、耳下腺の中を貫通するように走行しています。悪性腫瘍が神経に浸潤している場合を除き、専門施設では神経を可能な限り温存することを最優先に手術が行われます。それでも、手術操作による影響で、一時的に口角が下がったり、目が閉じにくくなったりする顔面神経麻痺が起こることがあります。また、その他の合併症として、術後に食事をすると手術した部分の皮膚から汗が出る「フライ症候群」や、唾液が皮膚の下にたまる「唾液瘻」などが知られています。手術前に、これらのリスクと根治性のバランスについて、医師と十分に話し合うことが不可欠です。

手術に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 鼓膜形成術と鼓室形成術はどう違いますか?

A: 簡単に言うと、鼓膜形成術は「鼓膜の穴をふさぐ」手術、鼓室形成術は「鼓膜の穴をふさぐ+中耳の病変を取り除き、聞こえの骨(耳小骨)を再建する」手術です。鼓室形成術の方が、より広範囲で複雑な手術となり、真珠腫性中耳炎や耳小骨が壊れている慢性中耳炎などで行われます。

Q2: 内視鏡下副鼻腔手術(ESS)の成功率はどのくらいですか?

A: 薬物療法に抵抗する慢性副鼻腔炎に対するESSの症状改善率は、報告にもよりますが、おおむね76%〜97.5%とされています。ただし、好酸球性副鼻腔炎のように再発しやすいタイプもあり、手術が「完治」を意味するとは限りません。術後のセルフケア(鼻洗浄など)が非常に重要です。

Q3: 扁桃炎を何回繰り返したら手術が必要ですか?

A: 日本の学会では「1〜2年のあいだに年4〜5回以上の発熱を伴う扁桃炎」が手術を検討する一つの目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、扁桃炎のたびに呼吸が苦しくなる、頸部リンパ節炎を併発する、睡眠時無呼吸がある、といった個々の状況を総合的に判断して決定されます。

Q4: 甲状腺手術で声がかすれることはありますか?

A: はい、起こる可能性があります。声帯を動かす「反回神経」が甲状腺のすぐ近くにあるため、手術操作の影響で一時的に麻痺し、声がかすれる(嗄声)ことがあります。多くは数週間から数ヶ月で回復しますが、まれに永続的に残るリスクもあります。術前に担当医から詳しい説明を受けてください。

Q5: 耳下腺の腫瘍をとると、顔が動かなくなりますか?

A: 最も心配される点ですが、専門医は「顔面神経の温存」を最優先に手術を行います。腫瘍が神経に直接浸潤している悪性腫瘍などでない限り、神経は温存されます。ただし、手術操作の影響で神経が一時的にむくみ、術後に一時的な顔面神経麻痺(口が歪む、目が閉じにくいなど)が出ることがあります。多くの場合、これは時間とともに回復します。

Q6: 耳鼻科の手術で使う「内視鏡」は痛いですか?

A: 手術(ESSなど)は全身麻酔で行われるため、手術中に痛みを感じることはありません。術後は鎮痛剤で痛みをコントロールします。外来で行う鼻咽喉の内視鏡検査とは異なり、手術室で厳密な管理のもと行われますのでご安心ください。

生活と予防(正しい耳掃除・鼻洗浄・発声/嚥下リハ・花粉症対策)

これまでのセクションでは、耳鼻咽喉科領域の様々な疾患や、手術を含む専門的な治療法について詳しく見てきました。しかし、耳・鼻・喉の健康を守る上で、病院での治療と「同じくらい」、あるいは「それ以上に」重要なのが、日々の生活習慣と予防的なセルフケアです。

特に耳鼻咽喉科の疾患は、アレルギー、感染、そして日々の間違った習慣によって引き起こされたり、悪化したりすることが非常に多くあります。例えば、「耳掃除は毎日しっかりやるもの」「鼻水はすすって我慢する」「声が枯れるのは仕方ない」といった思い込みが、かえって症状を悪化させているケースも少なくありません。

このセクションでは、診断や薬物治療(それらは他のセクションで詳述しています)から一歩進んで、「日常生活で自分自身でできること」に焦点を当てます。科学的根拠に基づいた正しい耳掃除の方法、花粉症や副鼻腔炎の症状緩和に役立つ鼻洗浄の安全な手順、そして声や飲み込みの機能を維持・向上させるためのリハビリテーションまで、具体的で実践的な予防策を詳しく解説します。

耳垢はどこまで取っていい?安全な耳掃除の基準

「耳掃除は毎日、奥までしっかりやらないと不潔だ」——そう考えて、お風呂上がりに綿棒で耳の奥をこする習慣はありませんか? もしそうなら、今すぐにその習慣を見直す必要があるかもしれません。実は、耳鼻咽喉科の専門家の間では、耳掃除の「やりすぎ」は最大のリスクの一つと考えられています。

まず理解していただきたいのは、耳垢(みみあか)は「ゴミ」ではないということです。耳垢は、外耳道(耳の穴)の皮膚から分泌される皮脂や、剥がれ落ちた古い皮膚、そして外部からのホコリなどが混ざり合ってできたものです。これには、皮膚を保護し、酸性に保つことで細菌の繁殖を防いだり、小さな虫の侵入を防いだりする重要な役割があります。

さらに、私たちの耳には素晴らしい「自浄作用」が備わっています。外耳道の皮膚は、鼓膜の近くから外側に向かって、まるでベルトコンベアのようにゆっくりと移動しています。そのため、奥にできた耳垢は、私たちが食事をしたり話したりする際の顎の動きに伴って、自然に外側へと押し出されていきます。つまり、健康な耳であれば、奥まで掃除をしなくても、耳垢は自然に排出されるのです。

では、なぜ綿棒での掃除が危険なのでしょうか。Mayo Clinicの患者向け資料によれば、綿棒や耳かきを耳の奥に入れる行為は、いくつかの問題を引き起こします[1]。

[2]

- 耳垢の押し込み(耳垢栓塞):綿棒は、耳垢を掻き出すよりも、かえって奥の「鼓膜の近く」へと押し込んでしまいます。外耳道は奥で狭くなっているため、一度押し込まれた耳垢は自力で出にくくなり、硬く詰まって「耳垢栓塞(じこうせんそく)」という状態を引き起こします。これが難聴や耳の閉塞感の原因となります。

- 外耳道炎の誘発:耳の皮膚は非常に薄くデリケートです。綿棒でこすることで、この保護層である皮膚バリアが傷つき、そこから細菌が侵入して炎症を起こします。これが「外耳道炎」です。特にプールの後など、耳が湿った状態での耳掃除は、CDC(米国疾病予防管理センター)が警告する「Swimmer’s Ear」の最大のリスクとなります[3]。

- 鼓膜の損傷:万が一、綿棒や耳かきを深く入れすぎた場合、鼓膜を傷つけたり、破ったりする(鼓膜穿孔)危険性があります[5]。

では、家庭でのケアはどうすればよいのでしょうか。

安全な耳のセルフケアとして推奨されるのは、「何もしない」か、「見える範囲だけにとどめる」ことです。お風呂上がり、耳の穴の入り口付近に出てきた湿った耳垢を、タオルやティッシュで優しく拭き取る程度で十分です。もし耳垢が詰まって聞こえにくい、違和感があるという場合は、自宅で無理に取ろうとせず、耳鼻咽喉科を受診してください。国立国際医療研究センター病院の耳鼻咽喉科でも、耳垢栓塞は専門的な処置の対象疾患とされています[4]。医師は顕微鏡で耳の奥を安全に確認しながら、専門の器具で耳垢を吸引したり、取り除いたりします。

鼻洗浄の正しいやり方と「使ってはいけない水」

花粉症やアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)に悩む方にとって、鼻の中に溜まったアレルゲンや粘液を洗い流す「鼻洗浄(鼻うがい)」は、症状緩和に非常に有効なセルフケアです。

「鼻に水を入れるなんて痛そう」「むせてしまいそうで怖い」と感じるかもしれませんが、正しい方法で行えば、痛みはなく、薬に頼る回数を減らせる可能性もあります。厚生労働省のeJIM(海外の医療情報)でも、生理食塩水による鼻洗浄がアレルギー症状の軽減に「ある程度有用」であると紹介されています[6]。

しかし、鼻洗浄には一つ、絶対に守らなければならない安全上のルールがあります。それは「使用する水」です。

警告:水道水をそのまま使ってはいけない

米国のFDA(食品医薬品局)は、鼻洗浄に未処理の水道水(蛇口から出たままの水)を使用しないよう強く警告しています[6]。これは、水道水にごく微量に含まれている可能性のある「アメーバ(ネグレリア・フォーレリなど)」が、鼻の粘膜から侵入し、まれではあるものの深刻な脳の感染症を引き起こした例が報告されているためです。日本の水道水は高品質ですが、このリスクはゼロではありません。

安全な鼻洗浄のために使用できる水は以下の通りです:

- 滅菌水または蒸留水(市販されているもの)

- 一度沸騰させて冷ました水(沸騰後、蓋をせずに冷ます)

- 市販の鼻洗浄専用の生理食塩水(これが最も簡単で安全です)

また、体液の濃度(約0.9%)に合わせていない水(真水など)は、鼻の粘膜を刺激し、ツーンとした痛みを引き起こします。必ず、市販の鼻洗浄用の粉末(生理食塩水の素)を上記の安全な水に溶かして使用してください。

効果的な鼻洗浄のポイントは、「あー」と声を出しながら行うことです。これにより、軟口蓋(のどちんこの奥)が閉じ、洗浄液が喉に流れ込むのを防げます。洗浄器具(ネティポットや専用ボトル)は使用後毎回きれいに洗い、しっかり乾燥させることも感染予防に重要です[6]。

アレルギー性鼻炎への対策として、厚生労働省も花粉症のセルフケアの一つとして鼻洗浄を挙げていますが、やり方によっては中耳炎を誘発したり、粘膜を刺激して悪化させたりすることもあるため、症状がひどい場合や不安がある場合は医師に相談するよう推奨しています[7][8]。

声を守るための発声リハビリとセルフケア

「最近、声がかすれやすくなった」「すぐに喉が疲れる」「

止まらない咳払いをしてしまう」——。声の不調は、教師、歌手、コールセンターのオペレーターなど声を酷使する職業の方だけでなく、加齢や乾燥、ストレス、逆流性食道炎などによって誰にでも起こり得ます。

声は、喉にある「声帯」という左右一対のヒダが振動して生まれます。この声帯が乾燥したり、炎症を起こしたり、酷使によって硬くなったりすると(声帯結節など)、声がかすれる(嗄声)のです。

喉の痛みを自宅で治すことも重要ですが、声の不調を防ぐ基本は「声の衛生(Vocal Hygiene)」と呼ばれるセルフケアです。これは、英国のNHS(国民保健サービス)などが音声リハビリの基本として推奨している考え方です[12]。

今日からできる「声の衛生」:

- 十分な水分補給:声帯の振動を滑らかにするため、こまめに水分(水や白湯が最適)を摂ります。カフェインやアルコールは利尿作用があり、かえって喉を乾燥させるため、摂りすぎに注意します。

- 加湿:特に乾燥する冬場やエアコンの効いた部屋では、加湿器を使って湿度を40〜60%に保ちます。

- 声の休息:疲れを感じたら、「声の休憩(Vocal Nap)」をとります。大声を出す、長時間話し続けることを避け、時には筆談なども利用します。

- 「ささやき声」を避ける:意外かもしれませんが、ささやき声は声帯に負担をかけます。静かに話す必要がある場合は、息の多い小さな声ではなく、響きのある「静かな声」を意識します。

- 喫煙と受動喫煙の回避:タバコの煙は声帯にとって最悪の刺激物です。

胃食道逆流症(GERD)の管理:胃酸が喉まで逆流すると、声帯が化学的に「やけど」した状態になり、嗄声や咳払いの原因となります。

さらに、声帯の緊張を和らげ、効率的な発声を促すための簡単なエクササイズもあります。NHSの音声リハビリ資料では、「ハミング(鼻歌)」や「リップトリル(唇をブルブルと震わせる)」といった、声帯への負担が少ない発声練習が推奨されています[10][11]。これらは「半閉鎖声道」と呼ばれるテクニックで、リラックスして楽に声を出す感覚を掴むのに役立ちます。京都大学医学部附属病院など、日本の主要な医療機関でも「音声リハビリテーション」は標準的な診療として行われています[13]。

「むせ」を防ぐ嚥下リハビリと口腔機能の向上

「最近、お茶や汁物でむせやすくなった」「食べ物が喉に引っかかる感じがする」。こうした「飲み込みにくさ(嚥下障害)」は、特に高齢者にとって、単なる不快感にとどまらず、「誤嚥性肺炎」という命に関わる病気のリスクを高める重大なサインです。

飲み込み(嚥下)は、私たちが思う以上に複雑な動作です。食べ物を認識し、噛み砕き、舌でまとめ、喉の奥へ送り込み、そして食道へと落とし込む——この一連の流れがコンマ数秒で、しかも気管(空気の通り道)の蓋が完璧に閉じることで成り立っています。加齢や病気(脳卒中後遺症など)によって、この「喉の筋力」や「神経の反射」が衰えると、食べ物や唾液が気管に入ってしまい、誤嚥が起こります。

誤嚥を防ぎ、生涯にわたって口から美味しく食事をとるために、厚生労働省は「口腔機能向上マニュアル」などを通じて、自宅でできる簡単な体操を推奨しています[14][15]。これらは、嚥下に関わる唇、舌、頬の筋力を鍛えるものです。

自宅でできる簡単な口腔・嚥下体操(厚労省マニュアルより抜粋・改変):

- 深呼吸と首の運動:リラックスして、首をゆっくり左右に回したり、傾けたりします。

- 頬の運動:空気を吸い込んで頬を大きく膨らませ、数秒キープしてから、ゆっくりすぼめます。(「プー」「スー」)

- 舌の運動:舌を「ベー」とできるだけ前に突き出したり、上下左右の唇の端にしっかりつけたりします。舌先で口内の歯茎をぐるりとなぞるのも効果的です。

- 発声練習(パタカラ体操):「パ」「タ」「カ」「ラ」の各音を、大げさなくらい口を動かして、はっきり、繰り返し発音します。

- 「パ」:唇を閉じる力(食べこぼし防止)

- 「タ」:舌を上あごにつける力(食べ物を押しつぶす)

- 「カ」:喉の奥を閉じる力(誤嚥防止)

- 「ラ」:舌を丸める力(食べ物を送る)

これらの体操は、食前にリラックスして行うと特に効果的です。さらに、医療機関(耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、歯科)では、言語聴覚士(ST)による専門的な評価と訓練が行われます[16][17]。NHSの資料では、喉の筋力を直接鍛える「シャカ―運動(Shaker exercise:仰向けで頭を持ち上げる)」や「メンデルソン手技(Mendelsohn maneuver:飲み込む途中で喉仏を上げたままキープする)」なども紹介されていますが[18]、これらは専門家の指導のもとで安全に行うことが推奨されます。

体操と並行して、生活上の工夫も重要です。例えば、「食事中はテレビを消して集中する」「一口の量を減らす」「しっかり噛む」「背筋を伸ばして深く座り、軽く顎を引く」そして「食後30分は横にならない(逆流防止)」といった工夫が、誤嚥予防に繋がります[19]。

花粉を家に入れない!花粉症対策の生活習慣

春先になると、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみに悩まされる花粉症。

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の予防には、薬物療法や免疫療法(他のセクションで解説)も重要ですが、すべての基本は「アレルゲン(花粉)を吸い込まないこと」と「体内に取り込まないこと」です。

厚生労働省が発行する「的確な花粉症の治療のために」というパンフレット[8]では、日常生活で実践すべき具体的なセルフケアが詳細に指導されています。これらは、花粉が飛散する前からシーズンが終わるまで、徹底して行うことが症状の軽減に直結します。

花粉症シーズンの生活習慣チェックリスト:

- 【外出時】防御を固める

- 花粉の飛散情報を毎日チェックし、多い日は不要不急の外出を控える。

- 外出時は必ずマスク(隙間のないもの)、眼鏡(花粉症用でなくても有効)を着用する。

- 衣類は、ウールなどの毛羽だった素材を避け、ポリエステルなど花粉が付着しにくいツルツルした素材を選ぶ。

- 帽子をかぶり、髪の毛への付着を防ぐ。

- 【帰宅時】花粉を室内に持ち込まない

- 玄関に入る前に、衣服や髪についた花粉を払い落とす。

- 帰宅後すぐに、手洗い、洗顔、うがいをする。可能ならシャワーを浴びて髪も洗うのがベスト。

- 前述した「鼻洗浄」を行い、鼻腔内に入り込んだ花粉を物理的に洗い流す。

- 【室内】花粉の「安全地帯」を作る

- 花粉飛散シーズンは、原則として窓やドアを閉め切る。

- 洗濯物や布団は、外干しを絶対に避け、室内干しや乾燥機を使用する。

- こまめに掃除機をかける(特に床面)。空気清浄機の使用も有効。

- 加湿器で湿度を保つ(花粉の飛散を抑え、鼻粘膜の乾燥も防ぐ)。

食事やサプリメント(甜茶、乳酸菌など)による花粉症予防については、現在のところ「十分な科学的根拠はない」というのが厚生労働省の見解です[7][9]。バランスの取れた食事を心がけることは健康維持に不可欠ですが、過度な期待はせず、上記のような物理的な防御策と、必要な場合の薬物療法を組み合わせることが、花粉症シーズンを乗り切るための最も確実な方法です。

安全にセルフケアを行うための注意点(受診の目安)

このセクションで紹介したセルフケアは、あくまで健康維持と予防、軽微な症状の緩和を目的としています。しかし、やり方を間違えたり、特定の症状を無視してセルフケアを続けたりすると、かえって状態を悪化させる危険性があります。以下の「レッドフラグ(危険な兆候)」が見られた場合は、セルフケアを直ちに中止し、耳鼻咽喉科を受診してください。

セルフケアの中止・受診が必要なレッドフラグ:

- 耳掃除の後:急に耳が痛くなった、耳だれ(膿や水、血)が出てきた、急に聞こえにくくなった、めまいがする場合は、鼓膜損傷や外耳炎・中耳炎の可能性があります[5]。

- 鼻洗浄の後・最中:激しい顔面痛や頭痛が起きた、鼻血が止まらない、高熱が出た場合は、副鼻腔炎の悪化や粘膜の重い損傷が疑われます[8]。また、非滅菌水を使用してしまった後に高熱や激しい頭痛、首の後ろの硬直などが見られた場合は、極めてまれですが深刻な感染症の可能性があるため、直ちに救急医療機関を受診してください[6]。

- 発声・嚥下リハビリの後:体操をした後に逆に声が枯れる、むせがひどくなる、呼吸が苦しくなる、食後に発熱する場合は、誤嚥性肺炎のリスクが高まっているサインです[16]。

- 原因不明の症状が続く場合:2週間以上続く声のかすれ、頸部のしこり、血痰、片側だけの耳の詰まりや鼻づまりなどは、本セクションで扱ったセルフケアの対象外であり、頭頸部腫瘍など他の重大な疾患の可能性も否定できません。速やかに専門医の診察を受けてください。

セルフケアは、あくまで医療機関での診断と治療を補完するものです。特に糖尿病や免疫不全の持病がある方、鼓膜に穴が開いている(鼓膜穿孔)と診断されたことがある方は、耳掃除や鼻洗浄を自己判断で行うことは非常に危険です。必ず主治医の許可を得てから行ってください。

これらの日常生活での予防策を実践しても、耳・鼻・喉の不調が改善しない、あるいは新たな疑問が出てくることもあるでしょう。次のセクションでは、耳鼻咽喉科疾患に関してよく寄せられる質問(FAQ)と、受診の際に役立つ準備チェックリストについて解説します。

よくある質問(FAQ)・受診準備チェック(症状経過・内服薬・検査歴)

これまで、耳鼻咽喉科領域のさまざまな病気、その検査や治療法について詳しく見てきました。このガイドの最後に、最も実践的であり、多くの方が不安に感じる「受診」そのものについて解説します。

「こんな症状で行ってもいいのだろうか?」「何を準備すればいいのか分からない」「医師にうまく伝えられるか不安だ」…。病院へ行く前は、誰もがこうした緊張や戸惑いを抱えるものです。しかし、適切な準備は、不安を和らげるだけでなく、診断の精度を高め、治療への近道となります。このセクションでは、受診前に知っておきたいこと、準備すべきことを、具体的なチェックリストとQ&A形式で、一つひとつ丁寧に解説していきます。

耳鼻咽喉科を受診する前に:症状経過の「メモ」が最も重要

診察室に入ると緊張してしまい、「いつから痛かったか」「他にどんな症状があったか」を正確に思い出せないことは、誰にでもあります。医師が最も知りたいのは、「症状がどのように変化してきたか」という時間的な経過です。これこそが、風邪なのか、アレルギーなのか、あるいは別の病気なのかを判断する最大の鍵となります。

そこでお勧めしたいのが、受診前の「症状メモ」の作成です。スマートフォンや手帳に、以下の点を簡単に書き出しておくだけで、診察が驚くほどスムーズになります。

- いつから?(例:3日前の夜から、1ヶ月前からなんとなく)

- どこが?(例:右耳だけが痛い、鼻全体がつまる、喉の左側だけが痛い)

- どんなふうに?(例:ズキズキする痛み、キーンという耳鳴り、飲み込む時だけ痛い)

- 症状の変化は?(例:朝が一番ひどい、横になると悪化する、だんだん強くなっている)

- 他の症状は?(例:熱(最高何度か)、めまい、耳だれ、色のついた鼻水、声がれ)

- すでにした対処は?(例:市販の風邪薬を飲んだ、冷やしている、鼻うがいをした)

- 生活への支障は?(例:痛くて眠れない、仕事の電話が聞こえない、食事がとれない)

これら全てを完璧に書く必要はありません。覚えている範囲でメモしておき、診察室でそれを見ながら話すだけで、医師は必要な情報を正確に把握できます。

初診日に持って行くもの完全チェックリスト

症状メモの準備ができたら、次は持ち物です。これらは単なる事務手続きのためではなく、あなたの安全を守り、重複検査を防ぐために不可欠なものです。

- 1. 健康保険証(またはマイナンバーカード)

保険診療を受けるために必須です。公費医療証(乳幼児医療証、高齢受給者証など)をお持ちの方は、必ず一緒に提示してください。

- 2. おくすり手帳(または服用中の薬そのもの)

これは保険証と同じくらい重要です。耳鼻咽喉科では、抗アレルギー薬、抗菌薬、めまい止めなど、他の科の薬と飲み合わせに注意が必要な薬を処方することが多々あります。厚生労働省も推奨している通り、飲み合わせによる副作用を防ぐため、必ず持参してください。サプリメントや市販薬を飲んでいる場合も、その情報が手帳に記載されているか確認しましょう。

- 3. 紹介状(診療情報提供書)

別の医療機関(かかりつけ医など)からの紹介状がある場合は、受付で必ず提出してください。これまでの経過や検査結果がわかり、診療がスムーズになります。※大学病院や総合病院を受診する場合の注意点は、後述のFAQで詳しく解説します。

- 4. 過去の検査結果や画像データ

もし他院で受けた血液検査の結果、アレルギー検査の結果、CTやMRIの画像CD-ROM、聴力検査の結果などがあれば、持参すると重複検査を避けられる場合があります。

- 5. 症状のメモ・動画

先ほど作成した症状メモです。また、いびきや鼻づまりの様子、めまい発作時の目の動き、声のかすれ具合など、診察時には出ていない症状をスマートフォンで動画撮影しておくと、非常に有力な診断材料になります。

子ども・高齢者・妊娠中の受診:特別な準備

ご自身以外の家族が受診する際は、ご本人がうまく伝えられない情報を補う準備が大切です。

お子さま(小児)の場合

小さなお子さまは、「どこがどう痛いか」を言葉で表現できません。そのため、保護者の方の「観察メモ」が診断の鍵となります。

- 母子健康手帳・予防接種歴: 発育状況や既往歴の確認に必要です。

- 観察メモ: 「しきりに耳を触る」「夜中に急に泣き出す(急性中耳炎のサイン)」「呼んでも振り向かないことがある(滲出性中耳炎のサイン)」「口呼吸が多い」など、気になる行動を伝えてください。

- アレルギー情報: 食物アレルギーやアトピー性皮膚炎の有無は、アレルギー性鼻炎の診断にも関連します。

ご高齢者の場合

ご高齢者の場合、複数の持病や薬が関連していることが多いため、情報連携が特に重要です。

- おくすり手帳: 最も重要です。降圧薬、血液をサラサラにする薬、認知症の薬など、すべての服用薬を確認する必要があります。

- 補聴器・人工内耳: 聴こえの相談で受診する場合は、現在お使いの補聴器や人工内耳、およびその設定情報がわかる手帳なども持参すると調整がスムーズです。

- 移動の余裕: 受付や検査で移動に時間がかかることがあるため、予約時間より少し早めに到着すると安心です。

妊娠中・妊娠の可能性がある場合

問診票に必ず記載し、診察時にも口頭で伝えてください。妊娠週数によって使用できる薬剤や、レントゲン・CTなどの画像検査に制限があるためです。これは胎児の安全を守るために非常に重要な情報です。

よくある質問(FAQ)

初めての受診や久しぶりの受診では、さまざまな疑問が浮かぶものです。代表的な質問にお答えします。

Q1. 紹介状がないと大学病院や総合病院は受診できませんか?

A: 医療機関によりますが、「紹介状が原則必要」な大病院が増えています。