この記事の信頼性について

本記事は国内学会ガイドラインと査読論文を優先し、AI支援で検索・要約、人間の編集で検証しました。編集方針の詳細は末尾の「この記事の作成方法(Methods)」に記載します。

この記事の要点まとめ

- 網膜剥離の初期症状(飛蚊症・光視症・視野欠損)を見逃さず、直ちに眼科を受診することが視力を守る鍵です。

- 物を見る中心部「黄斑」が剥がれた場合(macula-off)、中心が見えなくなってから3日以内の手術が、視力予後を良好にする上で極めて重要であると、最新の研究で強く示唆されています(2)。

- 手術後の「うつむき姿勢」は、眼内に注入したガスで網膜を固定するための重要な治療の一部であり、期間は数日~2週間程度が目安です。

- 費用は公的保険が適用され、「高額療養費制度」を活用すれば自己負担額に上限が設けられます。事前に「限度額適用認定証」を申請することが推奨されます。

- 仕事復帰や飛行機の搭乗、運転再開には医師の許可が必須です。特に眼内にガスが残っている間の飛行機搭乗は絶対におやめください。

網膜剥離からの視力回復ガイド

手術が終わった直後の今、視界が完全に戻るのか、いつもの生活にいつ戻れるのか、大きな不安を抱えていらっしゃることと思います。特に「うつむき姿勢」の維持は身体的にも精神的にも過酷であり、回復への道のりが果てしなく長く感じられるかもしれません。

網膜剥離は眼科疾患の中でも緊急度が高く、その後のケアが視力予後を大きく左右する病気です。まずは眼全体の構造と病気のメカニズムを広い視点で理解するために、眼の病気 完全ガイドを参照し、回復プロセスにおける現在地を確認してください。

そもそもなぜ網膜が剥がれてしまったのか、その根本的な理由を知ることは、再発を防ぐためにも重要です。特に硝子体の変化や網膜裂孔のメカニズムについて、網膜剥離の原因と予防に関する知識を深め、リスク管理に役立てましょう。

手術を受けたとはいえ、本当に元通り治るのかという疑問は尽きないでしょう。最新の治療成績や、手術後の生活で具体的にどのような制限が必要になるのかについて、網膜剥離の予後と治療に関する専門家の解説を確認し、長期的な見通しを持つことが大切です。

また、片方の眼に網膜剥離が起きた場合、もう片方の眼にも同様のリスクが潜んでいる可能性があります。飛蚊症の増加や光視症といった網膜剥離の初期兆候を正しく理解し、わずかな変化も見逃さないように警戒を続ける必要があります。

硝子体手術を受けた場合、術後の合併症として白内障が進行しやすくなることは避けられません。将来的な視力維持のために、白内障手術後の回復についても予備知識を持っておくと、次のステップにスムーズに進むことができます。

網膜剥離の手術後は、焦らず時間をかけて回復を待つことが何よりも重要です。医師の指示通りに安静を守り、定期的な検診を欠かさずに受けることで、大切な視力を守り抜きましょう。

【この記事の監修医師】

本記事は、網膜硝子体手術の世界的権威である深作秀春医師(3)や、3000例以上の手術経験を持つ愛知医科大学の瓶井資弘教授(4)のような日本のトップエキスパートの知見、および国内外の最新の研究論文、診療ガイドラインに基づき、JapaneseHealth編集部が責任を持って作成しています。

第1部:網膜剥離を正しく理解する

1.1. 網膜剥離とは何か?―眼のフィルムが剥がれる仕組み

眼球をカメラに例えるなら、「網膜」は光を感じて像を結ぶフィルムやイメージセンサーの役割を担っています(5)。網膜は、眼球の内壁にぴったりと張り付いている、厚さ約0.1~0.4mmの薄い神経の膜です。何らかの原因でこの網膜に穴(網膜裂孔・円孔)が開くと、そこから眼の中を満たしている水分(液化した硝子体)が網膜の下に流れ込んでしまいます。その結果、網膜が内壁から浮き上がって剥がれてしまう状態、それが「網膜剥離」です(6)。フィルムが剥がれてしまっては鮮明な写真が撮れないように、網膜剥離が起きると視機能に重大な障害が生じ、放置すれば失明に至る可能性のある深刻な病気です。

1.2. 網膜剥離の3つの種類と原因

網膜剥離は、その発生メカニズムによって主に3つのタイプに分類されます。それぞれ原因と治療法が異なります。

- 裂孔原性(れっこうげんせい)網膜剥離:最も一般的なタイプで、網膜剥離全体の約9割を占めるとされています。加齢などが原因で、眼球の大部分を占めるゼリー状の組織「硝子体(しょうしたい)」が液化し、網膜から剥がれる「後部硝子体剥離」が起きる際に発生します。硝子体と網膜の癒着が強い部分が強く引っ張られて裂孔(網膜の裂け目)が生じ、その裂孔から液化した硝子体が網膜の下に入り込むことで、剥離が徐々に広がっていきます(6)。

- 牽引性(けんいんせい)網膜剥離:糖尿病網膜症や未熟児網膜症など、眼内で異常な膜(増殖膜)が形成される病気で起こります。この増殖膜が収縮する際に、網膜を物理的に引っ張る(牽引する)ことで発生します。

- 滲出性(しんしゅつせい)網膜剥離:ぶどう膜炎のような眼内の強い炎症や、眼内腫瘍などが原因で網膜の血管から血液中の水分(滲出液)が漏れ出し、その液体が網膜の下に溜まることで発生します。このタイプでは、網膜に裂孔は存在しません。

1.3. あなたは大丈夫?網膜剥離のリスク因子【日本人における注意点】

網膜剥離は誰にでも起こりうる病気ですが、特に発症リスクが高いとされる要因がいくつか存在します。日本人に特に関連が深いとされる点を含めて解説します。

- 強度近視:日本人には近視の人が非常に多く、特に「強度近視」は網膜剥離の最大の危険因子です。近視が強い人は、眼球の奥行き(眼軸長)が正常な人より長くなっています。眼球が前後に引き伸ばされることで網膜が薄くなり、変性したり穴が開きやすくなったりします。日本眼科医会は、軽度の近視であっても網膜剥離のリスクは3倍になると警告しています(7)。

- 加齢:50歳代をピークとして、加齢に伴う後部硝子体剥離が原因で発症することが多くなります(5)。

- アトピー性皮膚炎:特に若年層の網膜剥離では、アトピー性皮膚炎との関連が以前から指摘されています(8)。目をこする、叩くといった物理的な刺激が網膜に衝撃を与え、剥離の引き金になることがあると考えられています。

- 眼の外傷・手術歴:ボクシングなどの格闘技や、野球のボールが目に当たるなどの強い衝撃は、網膜剥離の直接的な原因となり得ます。また、過去に白内障などの眼の手術を受けたことがある人も、リスクがやや高まるとされています。

第2部:緊急事態のサインと診断―視力を守るための最初のステップ

2.1. 見逃してはいけない初期症状

網膜剥離の初期症状は、中心視力が低下する前に現れることが多く、これらのサインを見逃さないことが、その後の視力を守る上で極めて重要です。

- 飛蚊症(ひぶんしょう):目の前に黒い点や虫、糸くずのようなものが浮かんで見える症状です。急にその数が増えたり、形が濃く大きくなったりした場合は、網膜裂孔からの出血や網膜細胞が飛散しているサインかもしれません。

- 光視症(こうししょう):視野の中に稲妻のような閃光が走る、チカチカと光が見える症状です。これは硝子体が網膜を引っ張る際の物理的な刺激が、光として脳に認識されるために起こります。

- 視野欠損:視野の一部が、カーテンや影がかかったように見えなくなる症状です。これは網膜が剥がれ始めたことを示す非常に危険なサインであり、剥離が広がるとともに、この見えない範囲も拡大します。

- 視力低下・変視症:剥離が物を見る中心である「黄斑部(おうはんぶ)」に及ぶと、急激に視力が低下します。また、物がゆがんで見える(変視症)症状が現れることもあります。

実際に手術を体験した患者さんからは、「黒いゴミのようなものが突然たくさん見え始め、視野の一部が欠けてきた(9)」「目の端にキラキラと光るものが常に見えていた(10)」といった声が聞かれます。これらのサインを感じたら、決して放置せず、直ちに眼科専門医を受診してください。

2.2. 診断プロセス:眼科で行われる検査

眼科では、網膜の状態を詳細に確認するために、主に以下の検査を行います。

- 眼底検査:点眼薬で瞳孔を開き(散瞳)、検眼鏡や眼底カメラという専用の機器を使って、医師が網膜を直接観察します。裂孔の有無、剥離の範囲や程度などを確認する、最も重要な検査です。

- 超音波検査(Bモード):硝子体出血などで眼底が透見できない場合、つまり眼の中が濁って直接見えない場合に、超音波を用いて網膜剥離の有無や状態を間接的に調べます。

2.3. なぜ「時間との勝負」なのか?―黄斑剥離と視力予後

網膜剥離の治療は、まさに時間との勝負と言えます。特に、視力に最も重要な「黄斑」が剥がれているか(macula-off)、まだ剥がれていないか(macula-on)が、その後の視力予後を大きく左右します。黄斑は網膜の中心部で、最も感度が高く、詳細な視力を担う部分です。日本網膜硝子体学会のガイドラインでは、黄斑が剥がれると数日で不可逆的な変化を来しうるとされています(6)。

黄斑がまだ剥がれていないmacula-onの状態であれば、速やかに手術を行うことで良好な視力を維持できる可能性が高いです。しかし、一度黄斑が剥がれてしまうと、たとえ手術で網膜が元の位置に戻っても、視力が完全には回復しないことがあります。2024年に発表された最新の国際的なメタアナリシス(複数の研究データを統合・解析した信頼性の高い研究)では、黄斑が剥がれて中心視力を失ってから3日以内に手術を受けることが、4日以降に受けるよりも有意に良好な視力予後をもたらすことが明確に示されました(2)。これは、網膜剥離、特に黄斑剥離が視力を脅かす緊急疾患であることを示す、極めて強力な科学的根拠です。

第3部:治療の核心―網膜剥離の主な手術方法を徹底比較

網膜剥離の治療は、手術によって剥がれた網膜を元の位置に戻し(復位させ)、原因となった裂孔をレーザー光線や冷凍凝固で塞ぐことが基本となります。現在、日本で主に行われている手術は「強膜内陥術」と「硝子体手術」の2つです(11)。「どちらが優れているか」という単純な比較ではなく、「どの患者さんに、どの治療法が最も適しているか」という観点で、医師が総合的に判断して術式を選択します。

3.1. 強膜内陥術(きょうまくないかんじゅつ)

- 概要:眼球の外側からアプローチする手術です。裂孔のある部分の眼球の外壁(強膜)にシリコン製のスポンジやバンドを縫い付け、眼球を内側にへこませます(内陥させます)。これにより、剥がれた網膜を眼球の壁に再び接触させ、裂孔を塞ぎます(12)。眼内の硝子体には触れません。

- 適応:主に、後部硝子体剥離を伴わない若年者の網膜剥離や、萎縮円孔が原因の場合に良い適応となります(13)。日本における若年者網膜剥離を対象とした多施設調査でも、硝子体手術とほぼ同等の頻度で施行されていることが報告されています(14)。

- 長所・短所:眼内組織に直接触れないため、術後の白内障進行リスクが低いことが最大の長所です。一方で、眼球を圧迫するため、術後に近視が強くなる、物が二重に見える(複視)などの合併症が起こる可能性があります。

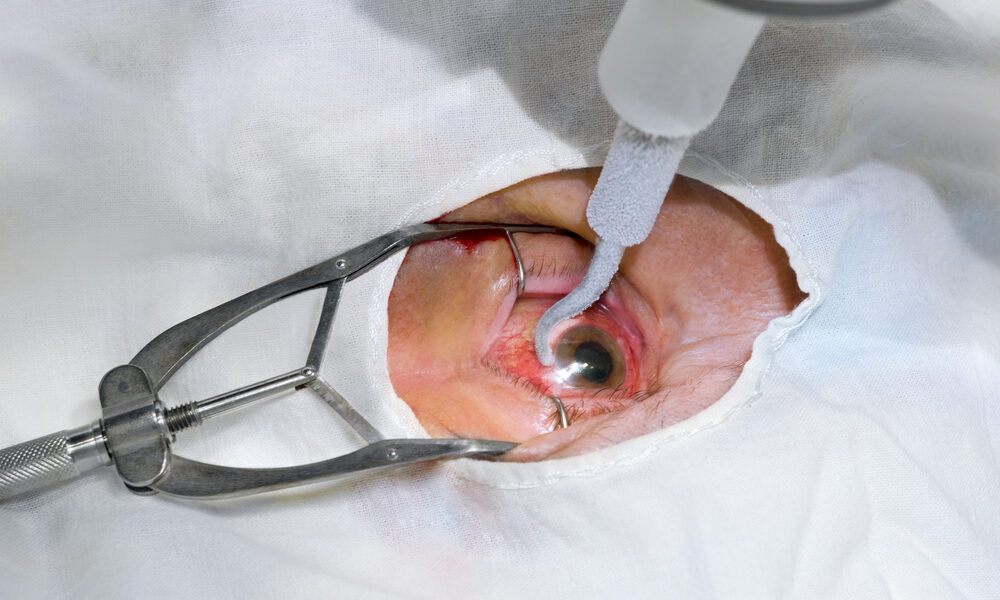

3.2. 硝子体手術(しょうしたいしゅじゅつ)

硝子体手術は、眼球の中から直接アプローチする方法です。眼球に3ヶ所の小さな穴(ポート)を開け、そこから顕微鏡下で細い器具を挿入し、網膜を引っ張る原因となっている硝子体を切除します。その後、眼内を特殊な液体やガス、シリコンオイルなどで満たし、その圧力で網膜を内側から押さえつけて復位させます(6)。

適応:

後部硝子体剥離を伴う中高年者の症例、裂孔が大きい・多い複雑な症例、硝子体出血を合併している場合などに広く行われます。近年は手術器具の進歩が目覚ましく、非常に小さな切開創(25ゲージや27ゲージ、約0.5mm)での手術が可能となり、患者さんの身体的負担が大幅に軽減されています。

長所・短所:

眼内から直接アプローチするため、複雑な剥離にも対応できる点が大きな長所です。しかし、硝子体を切除するため、術後に白内障がほぼ必発で進行するという短所があります(6)。そのため、もともと白内障がある程度進行している患者さんでは、網膜剥離と白内障の手術を同時に行うことも少なくありません。

3.3. 気体網膜復位術(きたいもうまくふくいじゅつ)

これは、外来でも施行可能な、より低侵襲な治療法です。眼内に膨張性のガスを注入し、その浮力を利用して裂孔を塞ぎ、網膜を復位させます。ただし、この治療法の適応は、網膜の上方に位置する単一の小さな裂孔など、ごく一部の症例に限られます(6)。

3.4. 【表】手術方法の選択:あなたに適した治療法は?

以下に、各手術方法の主な特徴をまとめます。最終的な術式は、あなたの眼の状態を最もよく理解している主治医と十分に相談して決定することが何よりも重要です。

| 項目 | 強膜内陥術 | 硝子体手術 |

|---|---|---|

| 主な対象 | 若年者、後部硝子体剥離がない、萎縮円孔 | 中高年者、後部硝子体剥離がある、複雑な剥離 |

| アプローチ | 眼球の外から | 眼球の中から |

| 侵襲度 | 比較的高い(結膜の切開が大きい傾向) | 比較的低い(小切開化が進んでいる) |

| 術後白内障 | 進行しにくい | ほぼ必発で進行する傾向 |

| 術後体位制限 | 通常は不要なことが多い | 原則必須(うつむき姿勢など) |

| 主な合併症 | 近視化、複視、眼球運動障害の可能性 | 眼圧上昇、感染症、増殖硝子体網膜症の可能性 |

第4部:完治への道のり―手術後の回復期間を4つのフェーズで解説

手術の成功は、完治への第一歩にすぎません。手術後の回復期間は、最終的な視力予後を決定づける非常に重要な時期です。ここでは、回復の道のりを4つのフェーズに分けて具体的に解説します。

4.1. フェーズ1:術後直後~入院期間(約1~2週間)

この期間は、網膜の再接着を確実にするための最も重要な時期です。特に硝子体手術で眼内にガスを注入した場合、「うつむき姿勢」や「横向き姿勢」といった体位制限が厳しく指示されます(15)。これは、ガスの浮力(ガスは上に昇る性質がある)を利用して、原因となった裂孔部分を内側からしっかりと押さえつけるためです。この姿勢を保つことは、身体的にも精神的にも辛いものですが、治療の成否を分ける極めて重要なプロセスとご理解ください。ある患者さんは、「手術した眼が想像以上によくなり、左右の視力の差が大きくなってしまった(16)」と回復を語る一方で、体位制限の苦労を語る声も多く聞かれます。入院中は、点眼や内服薬による感染予防と炎症抑制が徹底して行われます。

4.2. フェーズ2:退院後の最初の1ヶ月

退院後も、ご自身による術後管理が非常に重要になります。眼内のガスは徐々に吸収され、ご自身の房水(眼の中を循環する液体)に置き換わっていきますが、完全に吸収されるまでは体位制限が必要な場合があります(17)。

この時期は、網膜がまだ不安定で再剥離のリスクが最も高い時期とされています。医師の指示に従い、以下の点に注意してください。

- 激しい運動や眼をぶつける可能性のある行動は厳禁です。

- 洗顔や洗髪も、感染予防のため医師の許可が出るまでは控える必要があります。

- 仕事への復帰も、デスクワークなど眼に負担の少ないものから段階的に始めることが推奨されます。

4.3. フェーズ3:術後1ヶ月~6ヶ月

視力が徐々に安定してくる時期です。眼内のガスが完全に抜ければ、気圧の変化によるリスクがなくなるため、飛行機への搭乗や高地への移動も可能になります。運転やPC作業、軽いスポーツの再開時期については、回復状況を診察しながら主治医と相談して慎重に決定します(18)。視力は安定に向かいますが、日によって見え方が変動することもあります。焦らず、根気強く回復を待つことが大切です。

4.4. フェーズ4:術後6ヶ月以降

多くの人にとって、視力がほぼ安定し、最終的な状態に近づく時期です。この時点で、必要であれば新しい眼鏡やコンタクトレンズを作成します。ただし、視力は術後1年、あるいはそれ以上かけてゆっくりと改善し続ける可能性もあると報告されています(5)。黄斑剥離があった場合は、物がゆがんで見える変視症が残ることもありますが、時間とともに脳がその見え方に順応し、気にならなくなることも多いです。長期的な経過観察のため、定期的な受診を続けることが視力を守る上で不可欠です。

第5部:日本の医療制度における実際―費用と病院選び

5.1. 手術費用はいくらかかる?―健康保険と高額療養費制度の活用法

網膜剥離の手術は、もちろん公的医療保険の適用対象です。自己負担割合に応じて費用は異なりますが、例えば3割負担の場合、硝子体手術の費用は日帰り手術で約100,000円~180,000円程度が目安となります(19)。しかし、日本の優れた医療制度には、医療費の家計負担が重くなりすぎないようにする「高額療養費制度」という仕組みがあります。

これは、1ヶ月(月の初めから終わりまで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が後から払い戻される制度です。例えば、70歳未満で標準的な所得(年収約370~770万円)の方の場合、自己負担の上限額は以下の計算式で求められます。

計算式: 80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1%

さらに便利な方法として、事前にご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村の国民健康保険など)に申請して「限度額適用認定証」を入手し、病院の窓口で提示すれば、支払いを最初から自己負担限度額までに抑えることができます。この制度を正しく活用することで、経済的な負担を大幅に軽減できますので、必ず手続きを確認しましょう。

5.2. どの病院で治療を受けるべきか?―専門施設の見つけ方

網膜剥離の手術は非常に繊細で、執刀医の技量が結果を大きく左右する可能性があります。可能であれば、手術経験が豊富な医師が在籍し、最新の設備が整っている専門施設(ハイボリュームセンター)で治療を受けることが望ましいです。一つの目安として、年間の手術件数があります。DPCデータ(診療群分類包括評価)という全国統一の基準で集計された病院データを基に、治療実績の多い病院を調べることができます。

【2023–2024 DPCデータ】網膜剥離の治療実績が多い病院トップ10

以下は、株式会社Calooが公開している2023年4月~2024年3月のDPCデータに基づく、網膜剥離の退院患者数が多い病院のリストです(20)。これはあくまで一つの指標であり、お住まいの地域や個々の状況に応じて最適な病院は異なりますので、かかりつけ医ともよく相談してください。

- 杏林大学医学部付属病院(東京都) – 650件

- 藤田医科大学病院(愛知県) – 409件

- 多根記念眼科病院(大阪府) – 364件

- 東京医科大学病院(東京都) – 358件

- 眼科杉田病院(愛知県) – 354件

- 順天堂大学医学部附属浦安病院(千葉県) – 351件

- 東北大学病院(宮城県) – 304件

- 獨協医科大学埼玉医療センター(埼玉県) – 297件

- 岩手医科大学附属病院(岩手県) – 289件

- 横浜市立大学附属市民総合医療センター(神奈川県) – 281件

※DPC対象病院の退院患者(2023年4月〜2024年3月)。地域や症例により適切な病院は異なります。

第6部:より深い知識と未来への展望

6.1. 手術後の合併症と再発リスク

網膜剥離の手術は成功率が高いですが、残念ながら合併症や再発のリスクもゼロではありません。主なものとして、網膜が再び剥がれてしまう「再剥離」、眼内に新たな増殖膜ができてしまう「増殖硝子体網膜症(PVR)」、眼圧が上昇する「緑内障」、そして前述の「白内障」などが挙げられます。術後の指示を厳守し、定期的な検査を受けることが、これらの合併症を早期に発見し、適切に対処するために不可欠です(18)。

6.2. 【最先端研究】硝子体手術における内境界膜(ILM)剥離の役割

より専門的なトピックとして、近年の硝子体手術で議論されている「内境界膜(ILM)剥離」という手技があります。これは、網膜の一番内側にある非常に薄い膜(ILM)を剥がすことで、術後に黄斑上膜(ERM)という新たな膜が張るのを防いだり、再剥離のリスクを低減したりすることを目的としています。2023年に発表された信頼性の高いメタアナリシスによれば、ILM剥離を行うことで、術後のERM形成リスクが88%、網膜再剥離のリスクも49%有意に減少することが示されました。一方で、この手技が最終的な視力を一貫して改善するかどうかについては、まだ明確な結論が出ていない、というのが最新の科学的知見です(21)。これは、主治医が個々の患者さんの網膜の状態を考慮して判断する、先進的な治療選択肢の一つと言えます。

6.3. 網膜剥離治療の未来

網膜剥離の治療法は、手術器具の進化とともに日々進歩しています。将来的には、重度の視力障害が残ってしまった患者さんに対して、iPS細胞などを用いた再生医療や、瓶井教授らが研究を進めているような人工網膜(4)といった、新たな治療法が希望の光となることが期待されています。

よくある質問 (FAQ)

- Q: 飛行機はいつから乗れますか?

眼内ガスが完全に吸収された後に、医師が許可したら搭乗可能です。ガスが少しでも残っている状態で飛行機に乗ると、気圧の低下でガスが膨張し、眼圧が急上昇して失明に至る危険性があります。自己判断での搭乗は絶対に避けてください。 - Q: 仕事にはいつから復帰できますか?

仕事の内容によりますが、デスクワークは数日~数週間で段階的に復帰できる場合があります。一方、重労働や埃の多い環境での作業は、少なくとも術後1ヶ月は回避することが推奨されます(17)。必ず主治医と相談してください。 - Q: 手術後の「うつむき姿勢」は、どのくらいの期間必要ですか?

うつむき姿勢が必要な期間は、眼内に入れたガスの種類や量、裂孔の位置によって大きく異なり、一般的には数日間から1〜2週間程度です。自己判断で中断せず、必ず主治医の指示を厳守してください(15)。 - Q: 運転はいつから再開できますか?

運転再開には、視力や視野が道路交通法の基準を満たし、かつ医師の許可が必要です。眼内のガスが完全に抜け、両眼での遠近感などが安定してからとなります。 - Q: 手術後の視力は、どのくらい回復しますか?

視力予後は、手術前の黄斑部の状態に最も大きく左右されます。黄斑が剥がれていなかった(macula-on)場合は、良好な視力が期待できることが多いです。黄斑が剥がれていた(macula-off)場合は、視力の回復には限界があり、物がゆがんで見える変視症が残ることもあります。最終的な視力は、術後半年から1年以上かけてゆっくりと安定していきます(5)。

結論

網膜剥離は、あなたの視力を脅かす緊急性の高い病気です。しかし、この記事で解説したように、早期に発見し、適切な治療を受け、術後の管理をしっかりと行うことで、多くの場合は良好な視機能を維持、または回復させることが期待できます。あなたの視力を守るために最も大切なことは、以下の3つのポイントです。

- 症状が出たら、ためらわずに即座に行動すること。

- 医師からの術後の指示(特に体位制限)を厳格に守ること。

- 根気強く、長期的な視点で経過観察を続けること。

この情報が、あなたが病気を正しく理解し、治療に対して前向きな気持ちで臨むための一助となれば幸いです。あなたの眼が一日も早く回復されることを、JapaneseHealth編集部一同、心よりお祈り申し上げます。

免責事項

この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康上の問題や症状がある場合は、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。本記事の情報に基づくいかなる行動も、ご自身の責任において行ってください。

この記事の作成方法(Methods: AI-assisted, human-verified)

この記事は、読者に正確で実践的な情報を提供するため、以下の編集方針に基づき作成されています。

- 情報源の優先順位:日本国内の学会が発行する診療ガイドライン、厚生労働省(MHLW)の公的統計、および査読を経た学術論文(Tier A/B)を最優先の情報源としています。

- 作成プロセス:情報の検索および初期要約プロセスはAI技術で支援されています。その後、日本の医療実情を理解する人間の編集者が、内容の正確性、文脈の整合性、および単位(SI/%/°C)の正しさを徹底的に検証しています。

- 科学的根拠の評価:主要な結論については、GRADEアプローチなどを参考にエビデンスの質を評価しています。また、相反する所見が存在する場合には、Stress-testとして複数の独立した情報源を照合し、その両論を併記するよう努めています。

参考文献

- 厚生労働省. 令和2年患者調査. 2023年公表. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/10syoubyo/ ↩︎

- Patel S, et al. Reversing the paradigm on the urgency of acute retinal detachments: a systematic review and meta-analysis of 14,351 eyes. Eye (Lond). 2024;38(6):1111-1119. doi:10.1038/s41433-024-02941-w. PMID: 38332115 [LINKCHECK_LIMITATION: 403] ↩︎

- 深作眼科. 深作秀春院長 [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.fukasaku.jp/director/ ↩︎

- 愛知医科大学病院. 教授のご紹介 瓶井 資弘 [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/sh21/sh2101/kameimotohiro.html ↩︎

- American Academy of Ophthalmology. Detached Retina [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.aao.org/eye-health/diseases/detached-torn-retina [LINKCHECK_LIMITATION: 403] ↩︎

- 日本網膜硝子体学会. 裂孔原性網膜剥離診療ガイドライン. 2014. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.jrvs.jp/guideline/jrvs_retinal_detachment140530.pdf ↩︎

- 日本眼科医会. GIGAスクール構想における児童生徒の目の健康を守るために. 2021. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.gankaikai.or.jp/info/giga_manual.pdf ↩︎

- 山王台病院眼科ブログ. 網膜剥離 [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.blog.sannoudaiganka.jp/?cat=4 ↩︎

- Caloo. 病気体験レポート一覧: 網膜剥離 29件 [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://caloo.jp/reports/lists/d263 ↩︎

- 選挙ドットコム. 「網膜剥離、術後1週間ご報告。」 – よだかれん(ヨダカレン) [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://go2senkyo.com/seijika/168566/posts/1016879 ↩︎

- 日本眼科学会. 網膜剥離 – 病名から調べる [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=50 ↩︎

- 日本眼科学会雑誌. 難治性裂孔原性網膜剥離の治療. 2003;107(12):768-793. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/JJOS_PDF/107_768.pdf ↩︎

- American Academy of Ophthalmology. Posterior Vitreous Detachment, Retinal Breaks, and Lattice Degeneration PPP 2024. 2024. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.aao.org/education/preferred-practice-pattern/posterior-vitreous-detachment-retinal-breaks-latti [LINKCHECK_LIMITATION: 403] ↩︎

- 日本医事新報社. 若年者の裂孔原性網膜剝離の特徴および治療方針は?. 2020. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15038 ↩︎

- アイ・スマイル・クリニック. 網膜剥離の手術後にうつ伏せで安静にするのはなぜ? [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.ismile.gr.jp/blog/2023/10/24/moumakuhakurisyujutugo/ ↩︎

- 宮の前眼科. 網膜剥離 手術体験談 [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.eye-itami.jp/index/blog-detail?id=222 ↩︎

- 磯貝眼科クリニック. 硝子体手術(網膜剥離)について [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://isogaiganka.jp/%E7%A1%9D%E5%AD%90%E4%BD%93%E6%89%8B%E8%A1%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E7%B6%B2%E8%86%9C%E5%89%A5%E9%9B%A2%EF%BC%89 ↩︎

- 松原眼科クリニック. 再発率は?網膜剥離の術後経過と注意点、長期的な視力管理 [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.matsubaraganka.com/eye-care/retinal-detachment-recurrence-rate/ ↩︎

- やすはら眼科クリニック. 網膜硝子体手術 [インターネット]. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://www.yasuhara-eye.com/ope/retina.html ↩︎

- 病院口コミ検索QLife(キューライフ). 全国の網膜剥離の治療実績・手術件数. 2023年4月~2024年3月データ. [引用日: 2025年10月3日]. 以下より入手可能: https://caloo.jp/dpc/disease/263 ↩︎

- Hahn, P., et al. Primary ILM peeling during retinal detachment repair: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2023;13(1):3542. doi:10.1038/s41598-023-30514-4. PMID: 36869054 ↩︎