統合失調症は、かつて「精神分裂病」と呼ばれ、多くの誤解や偏見にさらされてきた精神疾患です。しかし、近年の研究の進展により、その原因や病態の理解は飛躍的に深まり、治療法も大きく進歩しました。これは「こころの弱さ」が原因なのではなく、脳の機能的な障害であり、適切な治療と支援によって十分に回復が可能な病気です。この記事では、日本の精神医療の第一人者である専門家の監修のもと、最新の科学的根拠に基づき、統合失調症の正しい知識、最新の治療法、そして患者さんとご家族が希望を持って回復への道を歩むための情報を包括的に解説します。

医学的査読者:

笠井 清登 医師

東京大学大学院医学系研究科 精神医学分野 教授

本記事の科学的根拠

本記事は、引用元として明示された最高品質の医学的エビデンスにのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的指針との直接的な関連性を示したものです。

- 日本精神神経薬理学会・日本臨床精神神経薬理学会: 本記事における日本の標準的な薬物治療に関する指針は、これらの学会が合同で発行した「統合失調症薬物治療ガイドライン2022」に基づいています16。

- 国際的専門家グループ (INTEGRATE): 最新の国際的な治療アルゴリズムや治療抵抗性への対応に関する解説は、2025年に発表された国際ガイドライン「INTEGRATE」を主典拠としています1218。

- JAMA Psychiatry: 認知機能に対する抗精神病薬の影響に関する分析は、権威ある学術誌「JAMA Psychiatry」に2024年に掲載された系統的レビューおよびネットワークメタアナリシスに基づいています14。

- 厚生労働省: 日本国内の患者数や医療の現状に関する統計データは、厚生労働省が実施する「患者調査」などの公的データに基づいています1930。

- 国立精神・神経医療研究センター (NCNP): 統合失調症の基本的な定義や症状に関する記述は、日本の精神医療研究の中核機関であるNCNPの公開情報を参照しています1。

要点まとめ

1. 統合失調症とは?- 誤解を解き、正しく理解する

統合失調症は、考えや気持ちがまとまりにくくなる状態が続く、脳の機能障害です。幻覚や妄想、意欲の低下、認知機能の問題といった多様な症状が現れ、生活に支障をきたすことがあります。決して珍しい病気ではなく、誰もがかかる可能性のある、ごく身近な疾患の一つです。

1.1. 「こころの不調」ではなく「脳の機能障害」

従来、統合失調症は原因不明で、回復が難しい病気と見なされがちでした。しかし、脳科学研究の進歩により、現在では脳内の神経伝達物質(特にドーパミンなど)のバランスの乱れが、症状の発現に深く関わっていることが分かってきています23。つまり、統合失調症は本人の性格や育て方の問題ではなく、治療可能な「脳の機能障害」であるという理解が、現代の医学における共通認識です。

1.2. 名称の歴史:「精神分裂病」から「統合失調症」へ

日本において、この病気は長らく「精神分裂病」と呼ばれていました。しかし、この名称が「人格が分裂する」といった誤解や、回復不能な病気という絶望的な印象を与え、強い社会的偏見(スティグマ)を生む一因となっていました27。そこで2002年、日本精神神経学会は、より病態を正確に表し、偏見を軽減することを目指して、名称を「統合失調症」に変更しました28。これは「思考や感情を統合する機能が、一時的に失調する状態」を意味し、回復の可能性を含んだ、より中立的な表現です。

1.3. 日本と世界の現状:どのくらいの人が罹患しているのか?

統合失調症は、決して稀な病気ではありません。世界保健機関(WHO)によると、世界中で約2400万人が罹患していると推定されています。生涯有病率(一生のうちに一度はこの病気にかかる人の割合)は、人種や文化、地域に関わらず、およそ0.7%から1%とされており、これは「約100人に1人」がかかる計算になります29。

厚生労働省の2020年の患者調査によると、日本国内で統合失調症および関連障害群で医療機関を受療している患者数は約79.2万人と報告されています30。これは精神疾患で入院している患者数の中では最も多く、日本の精神保健医療における重要な課題であることがわかります。

2. 統合失調症の症状 – あなたや家族に当てはまるサインは?

統合失調症の症状は、大きく「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分けられます。これらの症状は、病気の経過(前兆期・急性期・回復期)によって現れ方や強さが変化します。

2.1. 陽性症状:現実にはない体験

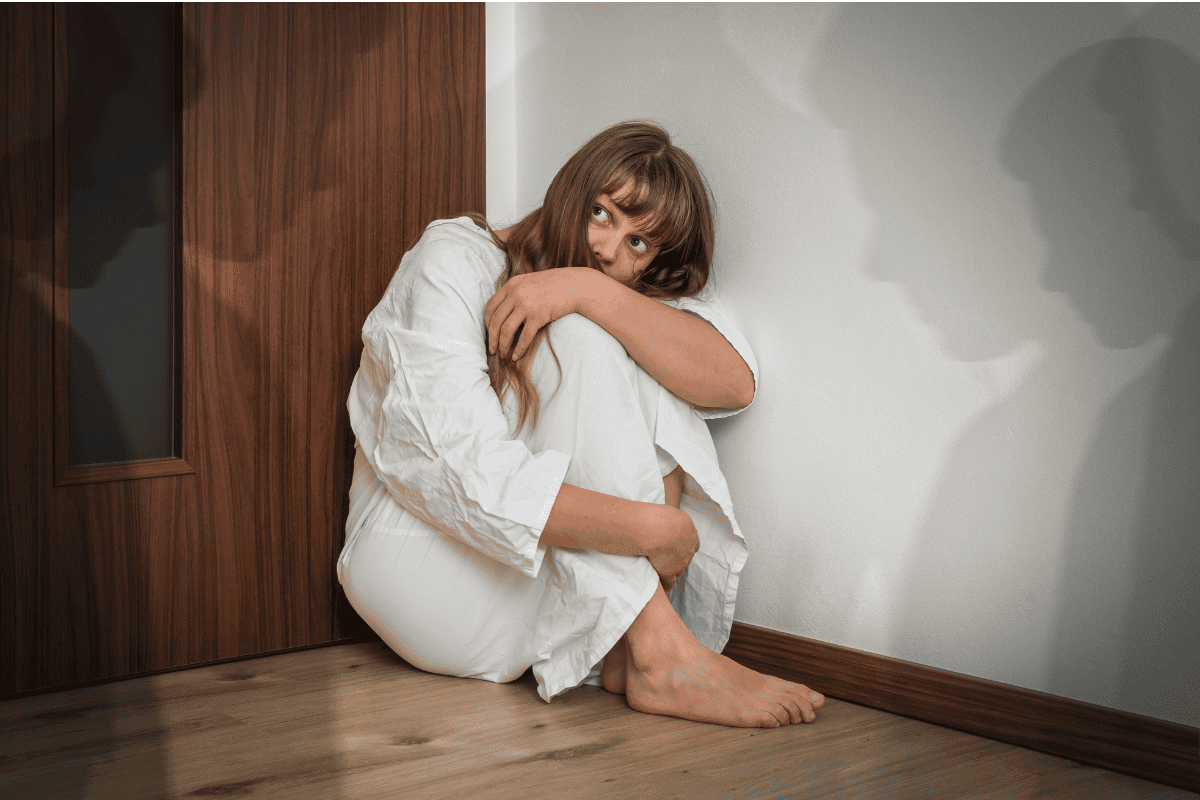

陽性症状とは、健康な状態では見られない現象が、新たに出現する症状群です。周囲からは奇異に見えることが多く、ご本人は強い不安や恐怖を感じています3。

2.1.1. 幻覚(特に幻聴)

実際には存在しないものを、あたかも実在するかのように感じる感覚の異常です。最も多いのは、自分の悪口や噂、命令する声が聞こえる「幻聴」です。ご本人にとっては現実の体験であり、その内容に反応して独り言を言ったり、ニヤニヤ笑ったりすることがあります。ご家族からは、誰かと会話しているように見えるかもしれません。

2.1.2. 妄想(被害妄想、関係妄想など)

明らかに事実とは異なることを、訂正不可能なほど強く信じ込んでしまう思考の異常です。「誰かに監視されている、狙われている」(被害妄想)、「テレビや周囲の人の言動が自分に関係している」(関係妄想)などが代表的です。妄想はご本人にとっての「真実」であるため、周囲が否定しても受け入れることは困難です。

2.1.3. 思考の混乱(まとまりのない会話)

考えがまとまらず、会話に一貫性がなくなる状態です。話が次々と飛んだり、他人には理解できない言葉(造語)を使ったりすることがあります。本人は考えを伝えようと必死ですが、思考がまとまらないために混乱してしまいます。

2.2. 陰性症状:意欲や感情の低下

陰性症状は、健康な時にあった感情や意欲などが失われる症状群です。陽性症状ほど目立ちにくいため、周囲からは「怠けている」「やる気がない」と誤解されがちですが、これも病気の症状の一つです8。

2.2.1. 感情の平板化

喜怒哀楽の表現が乏しくなり、表情が硬く、声の抑揚も少なくなります。周囲の出来事に対して無関心に見えることがあります。ご家族からは、何を考えているのか分かりにくく感じられるかもしれません。

2.2.2. 意欲の欠如・引きこもり

何事に対しても興味や関心がわかず、何かを始めたり続けたりすることが困難になります。身だしなみを気にしなくなり、入浴や着替えをしなくなることもあります。部屋に引きこもりがちになり、人との交流を避けるようになります。

2.3. 認知機能障害:生活上の困難に直結する症状

近年、陽性症状や陰性症状と並んで、社会生活を送る上での困難に直結する重要な症状として「認知機能障害」が注目されています。これには記憶力、注意力、計画・実行能力などの低下が含まれます14。

2.3.1. 注意力・記憶力の低下

物事に集中し続けることが難しくなったり、新しい情報を覚えたり、過去の出来事を思い出したりすることが困難になります。会話の内容をすぐに忘れてしまったり、本を読んでも内容が頭に入ってこなかったりします。

2.3.2. 計画・実行能力の問題

物事の段取りを考え、計画を立てて実行することが苦手になります。例えば、料理の手順を考えたり、複数の用事を効率的に済ませたりすることが難しくなります。これにより、仕事や学業、家事などに支障が出やすくなります。

2.4. 病気の経過:前兆期・急性期・回復期

統合失調症は、一般的に「前兆期」「急性期」「回復期(消耗期・安定期)」という経過をたどります24。

- 前兆期: 不安や焦り、集中力の低下、感覚が過敏になるなどの非特異的な変化が現れます。不眠や食欲不振、対人関係の回避なども見られます。

- 急性期: 幻覚や妄想、思考の混乱といった陽性症状が激しく現れる時期です。ご本人は強い不安と混乱の中にあり、休息と適切な治療が不可欠です。

- 回復期: 急性期の症状が治まると、意欲低下や無気力といった陰性症状が目立つ「消耗期」に入ります。その後、症状が安定し、リハビリテーションを通じて徐々に本来の生活を取り戻していく「安定期」へと移行します。

3. 統合失調症の原因 – なぜ発症するのか?

統合失調症の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。現在、最も有力な説は「脆弱性ーストレスモデル」です。

3.1. 複数の要因が関与する「脆弱性ーストレスモデル」

このモデルは、統合失調症になりやすい「脆弱性(もろさ)」を生まれつき持っている人が、人生の様々な段階でストレス(心理的・社会的な負荷)にさらされることで、発症の引き金が引かれるという考え方です23。脆弱性には遺伝的要因や脳の生物学的要因が含まれ、ストレスには進学や就職、人間関係の悩み、生活環境の変化などが含まれます。

3.2. 遺伝的要因と科学的根拠

統合失調症の発症に遺伝的要因が関与することは、多くの研究で示されています。一般人口における発症率が約1%であるのに対し、親が統合失調症の場合、子どもが発症する確率は約10%、兄弟姉妹の場合は約8%、一卵性双生児で片方が発症した場合、もう片方が発症する確率は約40-50%と報告されています23。ただし、これは「必ず遺伝する」という意味ではなく、あくまで「発症のしやすさ」が受け継がれる可能性があることを示しています。StatPearlsに掲載された2024年のレビューでは、22q11.2欠失症候群などの特定の遺伝子変異が発症の危険性を高めることが指摘されていますが、多くの場合は多数の遺伝子が少しずつ関与していると考えられています23。

3.3. 環境要因:ストレス、周産期の問題、都市環境など

遺伝的脆弱性を持つ人に、環境的な要因が加わることで発症に至ると考えられています。具体的には、思春期から青年期にかけての心理的ストレス、胎児期のウイルス感染や低栄養、出産時の合併症といった周産期の問題、都市部での生育などが、発症の危険性を高める可能性が指摘されています23。

3.4. 脳内の変化:ドーパミン仮説とその先

脳内の神経伝達物質の働きの異常が、統合失調症の症状と深く関連していると考えられています。古くから知られているのが「ドーパミン仮説」で、脳の特定の部位でドーパミンが過剰に活動することが幻覚や妄想などの陽性症状を引き起こし、別の部位ではドーパミンの活動が低下することが陰性症状や認知機能障害に関与するという説です9。現在の治療薬の多くはこの仮説に基づいていますが、近年ではドーパミンだけでなく、グルタミン酸やセロトニン、アセチルコリンなど、他の神経伝達物質の関与も指摘されており、より複雑な病態の解明が進められています。

4. 統合失調症の診断 – 専門家はどのように判断するのか

統合失調症の診断は、血液検査や脳画像検査のような客観的な指標だけで行えるものではなく、精神科医による詳細な問診が基本となります。

4.1. 国際的な診断基準:DSM-5とICD-11

診断は、世界的に用いられている診断基準に基づいて行われます。代表的なものに、米国精神医学会が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」と、世界保健機関(WHO)が作成した「国際疾病分類第11版(ICD-11)」があります3。これらの診断基準では、特徴的な症状(幻覚、妄想、まとまりのない会話、陰性症状など)のうち、いくつかが一定期間以上続いていること、そしてその症状によって学業や仕事、対人関係などの社会生活に大きな支障が出ていることを診断の要件としています。

4.2. 診断プロセス:問診、心理検査、鑑別診断の重要性

精神科医は、ご本人やご家族から症状の具体的な内容、いつから始まったか、どのような経過をたどっているかなどを詳しく聞き取ります。必要に応じて、心理士による心理検査を行い、認知機能の状態などを評価することもあります。また、似たような症状を引き起こす他の精神疾患(双極性障害、うつ病など)や、身体疾患(甲状腺機能異常、脳腫瘍など)、薬物の影響などを除外する「鑑別診断」が非常に重要です。

4.3. 早期発見・早期介入の重要性

統合失調症は、治療の開始が早いほど、回復も良好であるとされています4。治療を受けない期間が長引くと、症状が慢性化し、社会機能の回復が難しくなることがあります。「いつもと違う」「様子がおかしい」と感じたら、一人で抱え込まず、できるだけ早く精神科やメンタルヘルスクリニックなどの専門機関に相談することが、ご本人の未来のために極めて重要です。

5. 【本記事の核心】統合失調症の最新治療法 – 回復への具体的な道筋

統合失調症の治療は、薬物療法と心理社会的療法を組み合わせることが基本です。治療の目標は、単に症状を抑えるだけでなく、ご本人が自分らしい生活を取り戻し、社会参加できるよう支援することにあります。

5.1. 治療の基本方針:日本と世界の最新ガイドラインから

現代の統合失調症治療は、科学的根拠に基づいたガイドラインに沿って行われます。日本においては、日本精神神経薬理学会と日本臨床精神神経薬理学会が合同で作成した「統合失調症薬物治療ガイドライン2022」が標準的な指針となっています16。また、国際的には、2025年に発表された「INTEGRATE」ガイドラインなどが、最新の研究成果を反映した治療戦略を提示しています1218。これらのガイドラインに共通する重要な考え方は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて治療法を個別化し、ご本人と治療者が協力して治療方針を決定する「共同意思決定(Shared Decision Making)」です。

5.2. 薬物療法:症状をコントロールする基盤

薬物療法は、特に幻覚や妄想などの陽性症状を鎮め、再発を防ぐ上で中心的な役割を果たします。主に「抗精神病薬」が用いられます。

5.2.1. 抗精神病薬の種類と特徴(第一世代 vs. 第二世代)

抗精神病薬は、大きく「第一世代(定型)抗精神病薬」と「第二世代(非定型)抗精神病薬」に分けられます。

- 第一世代抗精神病薬: ドーパミンを強力に遮断することで、陽性症状に優れた効果を発揮します。しかし、体の動きがぎこちなくなる、手が震えるといった錐体外路症状(すいたいがいろしょうじょう)と呼ばれる副作用が出やすい傾向があります。

- 第二世代抗精神病薬: ドーパミンだけでなくセロトニンなど他の神経伝達物質にも作用し、陽性症状に加えて陰性症状や認知機能障害にも一定の効果が期待されています。錐体外路症状は比較的少ないですが、体重増加や血糖値の上昇といった代謝系の副作用に注意が必要です。現在、日本の治療では第二世代抗精神病薬が第一選択薬として広く用いられています16。

5.2.2. 副作用とその対策:体重増加、錐体外路症状など

抗精神病薬には様々な副作用があり、これが治療を中断する大きな原因となることがあります。主な副作用とその対策は以下の通りです。

- 錐体外路症状: パーキンソン病に似た症状(手の震え、筋肉のこわばり)、じっとしていられないアカシジア、口をもぐもぐさせる遅発性ジスキネジアなどがあります。副作用を軽減する薬の併用や、原因となっている薬の変更・減量で対応します。

- 代謝系副作用: 体重増加、糖尿病、脂質異常症などがあります。定期的な体重測定や血液検査、食事・運動療法が重要です。

- 眠気、だるさ: 服薬のタイミングを調整したり、眠気の少ない薬に変更したりします。

副作用を最小限に抑え、患者さんの生活の質を維持することが、治療を継続する上で非常に重要です。

5.2.3. 最適な薬の選び方・使い方

薬の選択は、症状の種類や強さ、副作用の出やすさ、ご本人の希望などを総合的に考慮して行われます。重要なのは、「薬は多ければ良いわけではない」という点です。2025年に発表されたあるメタアナリシスでは、多くの抗精神病薬の効果は特定の用量で頭打ちになり、それ以上増量しても効果は上がらず副作用が増えるだけの「U字曲線」を描くことが示されています15。ガイドラインでは、可能な限り単剤・低用量での治療を目指すことが推奨されています16。

5.2.4. 持効性注射剤(LAI)という選択肢

毎日薬を飲むことが難しい、あるいは飲み忘れが多い患者さんには、2週間から3ヶ月に一度の注射で効果が持続する「持効性注射剤(Long-Acting Injection: LAI)」も有効な選択肢です。血中濃度が安定し、飲み忘れによる再発を防ぎやすいという利点があります。

5.2.5. 治療抵抗性症例への切り札:クロザピン

複数の抗精神病薬を十分な期間・用量で試しても効果が見られない「治療抵抗性統合失調症」に対しては、クロザピンという薬が唯一有効性が証明されています。優れた効果を持つ一方で、無顆粒球症という重篤な副作用のリスクがあるため、定期的な血液検査が必須であり、登録された医療機関でのみ処方が可能です。

5.3. 心理社会的療法:社会生活を取り戻すためのリハビリ

薬物療法で症状が安定したら、社会生活のスキルを取り戻し、再発を防ぐための心理社会的療法(リハビリテーション)が重要になります。

5.3.1. 認知行動療法(CBT)

残っている幻覚や妄想と上手く付き合っていくためのスキルを身につける治療法です。症状に対する自分の考え方や行動のパターンを見直し、より柔軟な対処法を学ぶことで、症状による苦痛を和らげます。

5.3.2. 社会生活技能訓練(SST)

対人関係や日常生活で必要となる具体的なスキルを、グループでのロールプレイングなどを通じて練習するプログラムです。挨拶の仕方、頼み事の仕方、断り方などを学び、自信を持って社会生活を送れるようになることを目指します。

5.3.3. 心理教育と家族療法

ご本人とご家族が、病気について正しく理解し、対処法を学ぶためのプログラムです。病気の知識、薬の役割、再発のサインなどを学ぶことで、治療への主体的な参加を促します。家族療法では、家族内のコミュニケーションを見直し、ご本人を支えるためのより良い関係づくりを支援します。

5.3.4. 作業療法と就労支援

作業療法では、手芸やスポーツ、園芸といった具体的な作業活動を通じて、集中力や持続力、対人スキルなどの回復を図ります。また、回復が進んだ段階では、ハローワークや就労移行支援事業所と連携し、その人に合った働き方を見つけ、職場定着を支援することも重要な治療の一部です。

5.4. その他の治療法と未来への展望

薬物療法や心理社会的療法で十分な効果が得られない場合に、他の治療法が検討されることがあります。また、新しい治療法の研究開発も活発に進められています。

5.4.1. 電気けいれん療法(ECT)

重度の興奮状態や、深刻な希死念慮があり緊急を要する場合、薬物療法への反応が乏しい場合に有効な治療法です。麻酔下で安全に行われ、速やかな症状改善が期待できます。

5.4.2. rTMS(反復経頭蓋磁気刺激法)の可能性

rTMSは、磁気を用いて脳の特定の領域を刺激する治療法です。うつ病に対しては保険適用となっていますが、統合失調症、特に幻聴などの症状に対する効果も研究されています。2024年のメタアナリシスでは、その安全性が確認されており、今後の治療応用が期待されています22。

5.4.3. 開発中の新薬:Xanomeline-Trospium (KarXT) への期待

現在、従来のドーパミン遮断作用とは異なる、全く新しい作用機序を持つ新薬の開発が進められています。その一つが、ムスカリン作動薬であるXanomeline-Trospium(KarXT)です25。2023年の専門家討論会でも注目されたこの薬は、陽性症状だけでなく、既存薬では効果が乏しかった陰性症状や認知機能障害に対しても効果が期待されており、統合失調症治療の未来に新たな希望をもたらす可能性があります。

6. 患者さんとご家族ができること – 共に回復を目指すために

統合失調症からの回復は、医療者だけの力では成し遂げられません。ご本人自身の主体的な取り組みと、ご家族をはじめとする周囲のサポートが不可欠です。

6.1. 病気との付き合い方:再発予防のポイント

症状が安定した後も、再発を予防するために継続的な治療が重要です。

- 服薬の継続: 自己判断で薬をやめると再発の危険性が非常に高くなります。服薬に関する悩みや副作用の不安は、主治医に相談しましょう。

- ストレス管理: 過度なストレスは再発の引き金になります。十分な睡眠と休息をとり、自分に合ったリラックス法を見つけることが大切です。

- 再発のサインを知る: 不眠、イライラ、焦燥感など、自分なりの再発の初期サインに気づき、早めに主治医に相談することが、大きな再発を防ぐ鍵となります。

6.2. 家族の関わり方とサポートのコツ

ご家族の対応は、ご本人の回復に大きな影響を与えます。

- 病気を理解する: 症状による言動を、本人のわがままや怠慢と捉えず、病気の影響であることを理解しましょう。

- 安心できる環境づくり: ご本人の気持ちに寄り添い、批判や干渉をしすぎず、安心して休める家庭環境を整えることが大切です。

- 過度な期待をしない: 回復には時間がかかります。焦らず、ご本人のペースを尊重し、小さな進歩を一緒に喜ぶ姿勢が重要です。

6.3. 頼れる相談先:家族会(みんなねっと)や公的機関

ご家族だけで悩みを抱え込む必要はありません。同じ立場の人々と悩みを分かち合える家族会(例:全国精神保健福祉会連合会、通称「みんなねっと」6)は、貴重な情報交換や精神的な支えの場となります。また、地域の保健所や精神保健福祉センターでも、専門家による相談や支援を受けることができます。

6.4. 利用できる社会制度:自立支援医療、障害年金など

統合失調症の治療は長期にわたることが多いため、経済的な負担を軽減する制度があります。

- 自立支援医療(精神通院医療): 精神疾患の治療にかかる医療費(診察代・薬代)の自己負担が原則1割に軽減される制度です。

- 精神障害者保健福祉手帳: 税金の控除や公共料金の割引など、様々な福祉サービスを受けることができます。

- 障害年金: 病気によって仕事や生活に支障が出ている場合に、生活を支えるために支給される年金です。

これらの制度の利用については、主治医や病院のソーシャルワーカー、市町村の担当窓口に相談してください。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 統合失調症は治りますか?

「完治」という言葉の定義にもよりますが、多くの人が薬物療法とリハビリテーションによって症状をコントロールし、学業や仕事、家庭生活など、自分らしい生活を送れるまでに回復します24。高血圧や糖尿病のように、薬や生活上の工夫で病気を管理し、上手く付き合っていくイメージに近いです。重要なのは、早期に治療を開始し、継続することです。

Q2. 薬はずっと飲み続けなければいけませんか?

再発を予防するために、症状が安定した後も、多くの場合は少量の薬を長期間継続することが推奨されます16。自己判断で服薬を中断すると、高い確率で再発し、かえって治療が長期化してしまう危険性があります。薬の量や種類については、回復の状態を見ながら主治医と相談し、納得した上で調整していくことが大切です。

Q3. 遺伝する確率はどのくらいですか?

遺伝的な要因は関与しますが、統合失調症そのものが直接遺伝するわけではありません。あくまで「発症しやすい体質」が受け継がれる可能性です。親が統合失調症の場合でも、子どもが発症しない確率の方がはるかに高い(約90%)です23。遺伝は数ある要因の一つに過ぎません。

Q4. 仕事を続けることはできますか?

はい、可能です。多くの人が治療を受けながら仕事を続けています。症状が不安定な時期は休養が必要ですが、回復に合わせて、短時間勤務から始めたり、障害者雇用枠を利用したり、就労移行支援事業所のサポートを受けたりと、様々な働き方があります。主治医や専門機関と相談しながら、自分に合ったペースで社会復帰を目指すことが重要です。

Q5. 統合失調症の人への接し方で気をつけることは?

まずは、ご本人を一人の個人として尊重することが基本です。症状が激しい急性期には、刺激を避けて静かに見守り、安全を確保することが最優先です。回復期には、本人の話をゆっくり聞き、批判や説教をせず、気持ちを受け止める姿勢が大切です。過度な励ましや干渉はかえって負担になることがあります。ご家族も一人で抱え込まず、家族会や専門家に相談し、サポートを得ることが重要です5。

結論

統合失調症は、かつての不治の病というイメージから、その病態解明と治療法が大きく進歩し、「回復可能な脳の機能障害」へと理解が変わりました。日本の最新の治療ガイドラインと、世界最先端の研究成果を組み合わせた個別化治療により、多くの患者さんが症状をコントロールし、自分らしい人生を歩んでいます。重要なのは、病気を正しく理解し、偏見をなくし、早期に専門的な支援に繋がることです。ご本人、ご家族、医療者、そして社会全体が連携し、希望を持って回復への道を共に歩むことが、今、求められています。この記事が、その一助となることを心から願っています。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や治療に関する決定を下す前に、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

-

- 国立精神・神経医療研究センター. 統合失調症|こころの情報サイト [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=tQtLd1xVUp1wHJMQ

- 厚生労働省. 統合失調症|こころの病気について知る|こころもメンテしよう [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_03.html

- MSDマニュアル家庭版. 統合失調症 – 10. 心の健康問題 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/10-%E5%BF%83%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%A4%B1%E8%AA%BF%E7%97%87%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E9%96%A2%E9%80%A3%E7%97%87%E7%BE%A4/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%A4%B1%E8%AA%BF%E7%97%87

- 厚生労働省. 統合失調症 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_03.html#:~:text=%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%A4%B1%E8%AA%BF%E7%97%87%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D,%E6%97%A9%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%8C%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- みんなねっと(全国精神保健福祉会連合会). 統合失調症LINE家族会PureLightのご紹介 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://seishinhoken.jp/informations/5569c3b586e05f1eba23463eb03ed7d003c6ec3a

- みんなねっと(全国精神保健福祉会連合会). 家族会について [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://seishinhoken.jp/profile/families

- 医療法人翠会 佐藤病院. 統合失調症の治療とは? [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://midori-satohp.or.jp/feature/feature-1618/

- 大塚製薬. 統合失調症とは – 原因、症状、治療方法などの解説 | すまいるナビゲーター [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.smilenavigator.jp/tougou/about/04.html

- こころシェア. 統合失調症とは | こころシェア 統合失調症と双極性障害に関する情報サイト [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://kokoro-share.jp/sc/symptoms/index.html

- 福田正人, 糸川昌成, 村井俊哉, 笠井清登. 新時代の統合失調症. 医学書院; 2013 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2013/PA03027_01

- 高橋 優輔. マイポータル – researchmap [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://researchmap.jp/takahashiyusuke

- MJA InSight+. New global treatment guidelines for schizophrenia [Internet]. [cited 2025 Jul 19]. Available from: https://insightplus.mja.com.au/2025/21/new-global-treatment-guidelines-for-schizophrenia/

- University of Oxford Department of Psychiatry. New international guidelines for the treatment of schizophrenia [Internet]. [cited 2025 Jul 19]. Available from: https://www.psych.ox.ac.uk/news/new-international-guidelines-for-the-treatment-of-schizophrenia

- Zheng W, et al. Association of Antipsychotic Treatment With Cognitive Outcomes in Schizophrenia Spectrum Disorders: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2024;81(9):911-921. doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.1273. PMID: 39412783.

- Huhn M, et al. Antipsychotic drug dosing and study discontinuation in schizophrenia: A systematic review and dose-response meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2025;S2215-0366(25)00123-4. doi:10.1016/S2215-0366(25)00123-4. PMID: 40056667.

- 日本精神神経薬理学会, 日本臨床精神神経薬理学会. 統合失調症薬物治療ガイドライン 2022 [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.jsnp-org.jp/csrinfo/img/togo_guideline2022_0817.pdf

- 日本精神神経薬理学会. 統合失調症薬物治療ガイドライン作成委員会 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.jsnp-org.jp/csrinfo/03_2.html

- Kahn RS, et al. INTEGRATE: international guidelines for the algorithmic treatment of schizophrenia. Lancet Psychiatry. 2025;S2215-0366(25)00188-X. doi:10.1016/S2215-0366(25)00188-X. PMID: 40179920.

- 東京都医学総合研究所. 統合失調症プロジェクト:研究概要 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.igakuken.or.jp/schizo-dep/forgeneral.html

- 厚生労働科学研究成果データベース. 大規模疫学研究データと診療報酬明細書(レセプト)データを用いた 一般住民における入院外統合失調症及び統合 [インターネット]. 国立保健医療科学院; 2023 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2023/202317004A.pdf

- American Psychiatric Association. THE AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION PRACTICE GUIDELINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA [Internet]. 2020 [cited 2025 Jul 19]. Available from: https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/Clinical%20Practice%20Guidelines/APA-Draft-Schizophrenia-Treatment-Guideline-Dec2019.pdf

- Wang H, et al. Safety of rTMS for Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-analysis. J Psychiatr Res. 2024;178:134-142. doi:10.1016/j.jpsychires.2024.08.012. PMID: 39278637.

- Rehman B, et al. Schizophrenia. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [cited 2025 Jul 19]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539864/

- 九州労災病院 メンタルヘルスセンター. 統合失調症は治る?症状や治療法、回復までの流れを解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.kmw.ac.jp/contents/csw/schizophrenia-recovery

- Correll CU, et al. New Developments in the Treatment of Schizophrenia: An Expert Roundtable. Prim Care Companion CNS Disord. 2023;25(3):22nr03433. doi:10.4088/PCC.22nr03433. PMC10229849.

- 奈良県. 第4節 精神疾患 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.pref.nara.jp/secure/306238/05-4_seishinn.pdf

- Wikipedia. 統合失調症 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%A4%B1%E8%AA%BF%E7%97%87

- 日本精神神経学会. テーマ1: 統合失調症とは何か [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=59

- メンタルナビ. 統合失調症の患者さんの数 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.mental-navi.net/togoshicchosho/understand/number/

- 厚生労働省. 精神保健医療福祉の現状等について [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf

“`