この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に示すリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性のみが含まれています。

- 日本神経学会 (Japanese Society of Neurology): この記事における診断基準や治療選択肢に関する指導は、日本神経学会が発行した「慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー,多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024」に基づいています14。

- 厚生労働省 (MHLW): 日本の「指定難病」制度におけるCIDP/MMNの位置づけや、公的な医療支援に関する情報は、厚生労働省の難病情報センターが提供する情報に基づいています10。

- 日本製薬工業協会 (JPMA): 患者さんが抱える「困りごと」や精神的負担に関する記述は、日本製薬工業協会が実施した神経・筋疾患領域の患者さんとご家族を対象とした調査結果に基づいています8。

- 九州大学、千葉大学などの研究機関: 神経炎症のメカニズムやCIDPの疫学データに関する解説は、山﨑亮准教授(九州大学)18や桑原聡教授(千葉大学)1625などが主導する日本の最新の研究成果に基づいています。

- 国際的な学術誌および学会 (EAN/PNS, AAN): 日本の治療法が世界の標準的治療と整合していることを示すため、European Journal of Neurology20やNeurology23などの国際的なトップジャーナルに掲載された欧米の診療ガイドラインを参考にしています。

要点まとめ

- 原因不明のしびれや筋力低下は、免疫システムの誤作動による「神経炎症」が原因である可能性があります。

- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)は神経炎症が末梢神経を攻撃する代表的な疾患で、日本では「指定難病」とされています。

- 正確な診断は、日本神経学会の「2024年最新診療ガイドライン」に基づく臨床症状と専門的な検査の組み合わせが不可欠です。

- 治療の第一選択肢には、副腎皮質ステロイド、免疫グロブリン静注療法(IVIg)、血漿交換療法があり、多くの患者で症状の改善が期待できます。

- 治療は薬物療法だけでなく、抗炎症作用のある食事や適切なリハビリテーション、精神的なサポートを含む包括的なアプローチが生活の質を高める鍵となります。

「原因不明の不調」でお悩みではありませんか?それは神経の”炎症”が原因かもしれません

日常生活の中で、手足がじんじんとしびれたり、ピリピリとした痛みが続いたり、あるいは以前より明らかに力が入りにくくなったと感じることはないでしょうか。これらの「原因不明の不調」は、単なる疲れや加齢のせいだと見過ごされがちですが、実際には体内で起きている「神経炎症」という深刻なプロセスの現れかもしれません1。この概念を理解することは、ご自身の状態を正しく把握し、適切な医療への第一歩を踏み出す上で非常に重要です。多くの神経疾患の根底には、この神経炎症が関わっていることが、近年の研究で明らかになってきています27。

神経炎症とCIDPに悩むあなたへ

原因がはっきりしない手足のしびれや痛み、「力が入りにくい」という感覚が続くと、「このまま進行して歩けなくなるのでは」「本当に自分の体に何が起きているのか」と不安でいっぱいになると思います。検査を受けても「年齢のせい」「ストレス」と片付けられてしまい、周囲から理解されない孤立感を覚えている方も少なくありません。そんな状況でも、今感じている違和感は決して「気のせい」ではなく、神経そのものが炎症や障害を受けているサインである可能性があります。

“`

この記事では、神経炎症とそれに関連する慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)や多発ニューロパチーについて、できるだけわかりやすく整理しましたが、「そもそも脳や神経の病気にはどのような種類があり、どこに相談すればよいのか」を全体像から知りたい方も多いはずです。そのようなときは、脳・脊髄から末梢神経までの代表的な病気と診断・治療・リハビリの流れを体系的にまとめた総合ページである「脳と神経系の病気 完全ガイド|症状・診断・治療・リハビリ・予防」に目を通しておくと、ご自身の症状が神経全体のどの位置で起きている問題なのか、よりイメージしやすくなります。

CIDPを含む多発ニューロパチーでは、免疫システムの誤作動による神経炎症が、末梢神経を包むミエリン鞘をじわじわと傷つけていきます。その結果、手足の末端から左右対称にしびれや筋力低下が広がり、歩きにくさや細かい作業のしづらさが目立つようになります。ただし、「末梢神経が障害される病気」はCIDPだけではなく、遺伝性の末梢神経疾患であるシャルコー・マリー・トゥース病(CMT)のように、別のメカニズムで末梢神経が障害される病気も存在します。しびれや筋力低下の背景にあるメカニズムを正しく見極めることが、CIDPを含む神経炎症性ニューロパチーを理解し、適切な治療につなげる第一歩です。

具体的な行動としては、まず「症状の日記」をつけながら神経内科などの専門医を受診し、日本神経学会の最新ガイドラインに沿った診察と神経伝導検査・筋電図検査を受けることが重要です。その際、手足のしびれや脱力だけでなく、立ちくらみ、動悸、発汗異常など、自律神経の不調と思われる症状も漏れなく伝えることで、全身の神経ネットワークを総合的に評価してもらいやすくなります。自律神経を含む神経障害の全体像や診断・治療のプロセスは、自律神経障害のすべて:原因、症状から最新治療法までを徹底解剖でも詳しく解説されており、「どの症状を医師に伝えるべきか」を整理する助けになります。

CIDPと診断された場合、ステロイドや免疫グロブリン静注療法(IVIg)、血漿交換療法などで免疫異常をコントロールしつつ、リハビリテーションや装具療法で筋力と機能を守っていくことが治療の柱となります。神経が回復していく過程や、装具・リハビリの役割は、圧迫性の末梢神経障害を扱った橈骨神経麻痺(下垂手)は治る?回復期間から治療法、後遺症まででも詳しく扱われており、「どのくらいの期間でどの程度の回復を期待できるのか」「日常生活の工夫で何が変わるのか」をイメージする参考になります。CIDPでも、早期からのリハビリと日常生活の工夫が、長期的な機能維持に大きく影響します。

一方で、手足のしびれや脱力があるからといって、すべてがCIDPや多発ニューロパチーとは限りません。首から腕に向かう神経や血管が狭い空間で圧迫される胸郭出口症候群のように、局所的な絞扼性ニューロパチーが原因となるケースもありますし、CMTのような遺伝性ニューロパチーが背景にあることもあります。自己判断で病名を決めつけてしまうと、必要な検査や治療のタイミングを逃してしまうおそれがあるため、「自分の症状はどのタイプの神経障害に近いのか」を専門医と一緒に整理していくことが大切です。

神経炎症やCIDPは、一度診断がついても、今後の経過や治療の選択肢について不安が尽きない病気です。しかし、病態を正しく理解し、ガイドラインに基づく治療とリハビリを粘り強く続けていけば、「何が起きているのか分からない」状態から抜け出し、ご自身のペースで生活を整えていくことは十分に可能です。このページで得た気づきや疑問点をメモにまとめ、次回の診察で主治医と共有してみてください。あなたが主体的に病気と向き合う一歩一歩が、将来の不安を少しずつ確かな安心へと変えていきます。

“`

神経炎症(Neuroinflammation)とは何か?あなたの体内で起きていること

免疫システムの「誤作動」としての炎症

そもそも「炎症」とは、本来、体を守るための正常な防御反応です。細菌やウイルスが侵入したり、組織が傷ついたりした際に、免疫細胞が駆けつけて撃退・修復しようとする働きが炎症です。しかし、この免疫システムが何らかの理由で「誤作動」を起こし、自分自身の健康な組織を敵と見なして攻撃し続けてしまうことがあります。これが慢性的な炎症状態です26。

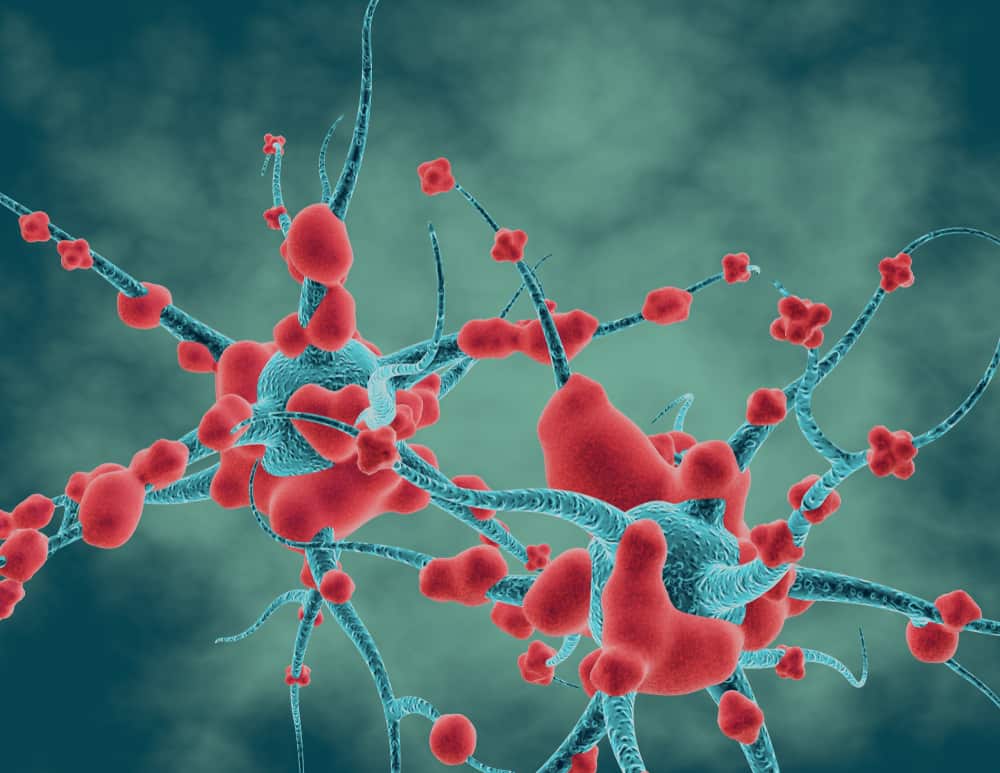

神経炎症とは、この免疫システムの誤作動が、脳、脊髄、あるいは手足に伸びる末梢神経といった神経系で起こる状態を指します。九州大学の山﨑亮准教授らの研究によれば、脳内の免疫細胞であるミクログリアなどが過剰に活性化することが、神経炎症を引き起こす起点の一つであるとされています18。この持続的な炎症が、神経細胞そのものや、神経の信号伝達をスムーズにする「ミエリン鞘(しょう)」という絶縁体を破壊し、様々な神経症状を引き起こすのです。

神経炎症が引き起こす様々な疾患

神経炎症は特定の病名ではなく、多くの神経疾患に共通してみられる病態です。例えば、アルツハイマー病やパーキンソン病のような神経変性疾患、多発性硬化症、そして本稿で詳しく解説する多発ニューロパチー(多発神経障害)などが、神経炎症と深く関連していることが知られています2829。

多発ニューロパチー:全身の末梢神経が侵されるとき

多発ニューロパチーの基本

多発ニューロパチー(Polyneuropathy)とは、脳や脊髄から全身に伸びる末梢神経の多くが、同時に障害を受ける状態の総称です3。これにより、通常は体の左右対称に、特に手袋や靴下で覆われるような手足の末端から症状が現れ、徐々に体幹に近い方へと広がっていく特徴があります。「しびれ」「痛み」「感覚が鈍くなる」といった感覚障害や、「力が入りにくい」「筋肉が痩せる」といった運動障害が主な症状です27。

CIDP:慢性炎症性脱髄性多発神経炎とは

数ある多発ニューロパチーの中でも、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy、略してCIDP)は、自己免疫的な仕組みによって引き起こされる代表的な疾患です4。これは、免疫システムが末梢神経のミエリン鞘を標的にして攻撃・破壊してしまう「脱髄(だつずい)」という現象が慢性的に続く病気です。ミエリン鞘が剥がれてしまうと、神経の信号伝達が遅くなったり、途絶えたりするため、様々な症状が現れます。

日本では、CIDPは治療が難しく長期にわたることから、医療費助成の対象となる「指定難病14」に定められています1011。これは、この病気が患者さん個人だけでなく、社会全体で支えるべき重要な健康課題であることを示しています。

【本稿の核心】神経炎症とCIDP・多発ニューロパチーのつながり

ここで、これまでの話を繋げることが重要です。CIDPとは、まさに「末梢神経系で起こる慢性的な神経炎症」の具体的な現れなのです。先に述べた免疫システムの「誤作動」26が、末梢神経のミエリン鞘に対して持続的な炎症反応を引き起こします。この炎症こそが、ミエリンを直接破壊する原因となり、結果としてCIDP特有の進行性または再発性のしびれや筋力低下といった症状につながるのです4。つまり、「神経炎症」という根本的なメカニズムを理解することが、CIDPという病気を理解する鍵となります。

診断への道のり:2024年最新ガイドラインに基づく診断基準

CIDPの診断は、特徴的な臨床症状と専門的な検査所見を慎重に組み合わせることで行われます。特に、日本神経学会が発行した「慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー,多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024」14は、正確な診断を下すための明確な基準を提供しており、本稿の解説もこのガイドラインに基づいています。このガイドラインの作成には、千葉大学の桑原聡教授をはじめとする日本のトップクラスの専門家が関わっています16。

典型的CIDPの診断に必須の項目

「典型的CIDP」と診断するためには、以下の項目が重要となります1014。

- 臨床経過: 症状が2ヶ月以上にわたって進行性、あるいは再発と寛解を繰り返す。

- 臨床所見: 体幹に近い部分と遠い部分の両方に、左右対称性の筋力低下や感覚障害が見られる。

- 電気生理学的検査(神経伝導検査): これが最も重要な客観的証拠となります。運動神経の伝導速度の低下や、伝導ブロックといった「脱髄」を示す特徴的な所見が、少なくとも2本以上の神経で確認される必要があります。

鑑別診断:他の病気との違い (MMNなど)

CIDPと症状が似ている他の神経疾患、特に多巣性運動ニューロパチー(Multifocal Motor Neuropathy, MMN)とを正確に見分けることは、治療方針が全く異なるため極めて重要です。MMNも指定難病14に含まれます10。

| 項目 | 典型的CIDP | MMN (多巣性運動ニューロパチー) |

|---|---|---|

| 症状の種類 | 運動障害 および 感覚障害 | 運動障害のみ (感覚はほぼ正常) |

| 症状の分布 | 左右対称性が多い | 非対称性 (片腕や片足から始まることが多い) |

| ステロイド治療への反応 | 多くの場合で有効 | 無効、または悪化する可能性があり禁忌17 |

出典: 厚生労働省 難病情報センター10 および 日本神経学会 診療ガイドライン202414 の情報を基に作成

希望となる治療法:最新の知見と選択肢

CIDPの治療目標は、神経炎症を抑え、症状の進行を防ぎ、失われた機能の回復を促すことです。幸いなことに、有効性が証明された複数の治療選択肢が存在します。

第一選択治療:ステロイド、免疫グロブリン(IVIg)、血漿交換療法

2024年の診療ガイドラインでは、以下の3つの治療法がCIDPに対する第一選択肢として推奨されています1421。これらの選択は、患者さん個々の症状の重症度、進行速度、合併症、そして生活スタイルなどを考慮して、医師と十分に話し合った上で決定されます。

- 副腎皮質ステロイド療法: 強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を持ち、多くの患者さんで有効性が認められています。費用が比較的安価である一方、長期使用による糖尿病、骨粗鬆症、感染症などの副作用に注意が必要です4。

- 免疫グロブリン静注療法(IVIg): 健康な人の血液から精製された抗体製剤を大量に点滴投与する方法です。異常な自己抗体の働きを中和するなど、複数のメカニズムで神経炎症を抑制します。副作用が比較的少なく安全性は高いですが、高価であり、定期的な通院・入院による投与が必要です。

- 血漿交換療法(PE): 患者さんの血液を体外に取り出し、血漿(血液の液体成分)中に含まれる自己抗体などの病因物質を除去したのち、血液を体内に戻す治療法です。速効性が期待できますが、実施できる施設が限られ、体への負担も大きい治療です。

これらの治療法は、欧州神経学会連合(EAN)と末梢神経学会(PNS)が2021年に発表した国際的なガイドラインでも標準治療として位置づけられており20、日本の治療が世界の標準と一致していることを示しています。

MMNの治療:IVIgが標準、ステロイドは禁忌

【極めて重要な注意点】

MMNの治療においては、免疫グロブリン静注療法(IVIg)が唯一有効性が確立された標準治療です。鑑別診断の表で示した通り、MMNに対してステロイドを使用すると、症状が悪化する可能性があるため絶対に使用してはなりません(禁忌)。このため、CIDPとMMNを正確に診断することが、治療の成否を分ける上で決定的に重要なのです1017。

生活習慣の改善とリハビリテーション

薬物療法と並行して、生活習慣の見直しとリハビリテーションに取り組むことは、症状の管理と生活の質(QOL)の維持・向上に不可欠です。

- 食事療法: 特定の食事がCIDPを治すわけではありませんが、抗炎症作用を持つ食品を積極的に摂ることは、体内の炎症レベルを全体的に下げる助けになる可能性があります。オメガ3脂肪酸が豊富な青魚、抗酸化物質を多く含むベリー類や緑黄色野菜などを中心とした食生活が推奨されます31。逆に、加工食品や糖分の多い食品は炎症を促進する可能性があるため、控えることが望ましいです。

- 運動・リハビリテーション: 筋力低下やバランス障害に対して、理学療法士や作業療法士の指導のもとで、個々の状態に合わせた運動プログラムを行うことが非常に重要です。筋力の維持、関節の可動域の確保、歩行能力の改善を目指します27。無理のない範囲での有酸素運動は、体力維持や精神的な健康にも良い影響を与えます。

- ストレス管理: 慢性的なストレスは免疫系に悪影響を及ぼす可能性があります。瞑想、マインドフルネス、ヨガなどのリラクゼーション技法を取り入れ、心身のバランスを整えることも大切です29。

【患者さんとご家族へ】病と共に生きるための羅針盤

診断の不安、将来への懸念:あなたは一人ではありません

正確な病名がつくまでの長い道のりや、病気の先行きが見えないことに対する不安は、計り知れないものがあります。日本製薬工業協会(JPMA)が2023年に行った調査では、神経・筋疾患の患者さんの67.1%が「何の病気か分からないことへの不安」を、57.5%が「必要な情報が見つけにくいこと」を大きな困りごととして挙げています8。また、病気によって社会や家庭での役割が変わることによる孤立感や、精神的な負担を感じることも少なくありません712。これらの感情は、病気と向き合う上でごく自然な反応であり、決して一人で抱え込む必要はありません。

専門家と社会からのサポート

幸い、日本にはあなたを支えるための様々な仕組みが存在します。

- 指定難病制度: 先述の通り、CIDP/MMNは指定難病です。この認定を受けることで、医療費の自己負担が軽減されるなどの経済的支援を受けることができます10。これは、治療の継続性を保つ上で大きな助けとなります。手続きについては、かかりつけの医療機関や地域の保健所にご相談ください。

- 患者会・サポートグループ: 同じ病気を持つ仲間と繋がり、情報交換をしたり、悩みを分かち合ったりすることは、大きな心の支えになります。「全国CIDPサポートグループ」は、当事者や家族が運営する団体で、ウェブサイトを通じて貴重な情報提供や交流の場を設けています13。このようなコミュニティに参加することは、孤独感を和らげ、前向きに病気と向き合う力を与えてくれます。

よくある質問

病気は遺伝するのでしょうか?

現在の医学的知見では、CIDPやMMNは遺伝性の疾患ではなく、後天的に発症する自己免疫疾患と考えられています。家族内での発症は極めて稀です。ただし、症状が似ている遺伝性のニューロパチーも存在するため、診断の過程でこれらの病気との鑑別が重要になります27。

現在の医学的知見では、CIDPやMMNは遺伝性の疾患ではなく、後天的に発症する自己免疫疾患と考えられています。家族内での発症は極めて稀です。ただし、症状が似ている遺伝性のニューロパチーも存在するため、診断の過程でこれらの病気との鑑別が重要になります27。

CIDP/MMNの治療中にワクチン(インフルエンザや新型コロナなど)を接種しても大丈夫ですか?

CIDPの長期的な見通し(予後)はどうなりますか?完治はしますか?

CIDPの経過は患者さん一人ひとり大きく異なります。現在の治療法により、多くの患者さんは症状を良好にコントロールし、高い生活の質を維持することが可能です。一部の患者さんは治療によって寛解(症状が落ち着いた状態)に至ることもありますが、多くは長期的な治療の継続が必要です。残念ながら、一部の患者さんでは運動機能や感覚の障害が後遺症として残ることもあります4。治療を根気強く続けること、そしてリハビリテーションに積極的に取り組むことが、より良い予後のために重要です。

CIDPの経過は患者さん一人ひとり大きく異なります。現在の治療法により、多くの患者さんは症状を良好にコントロールし、高い生活の質を維持することが可能です。一部の患者さんは治療によって寛解(症状が落ち着いた状態)に至ることもありますが、多くは長期的な治療の継続が必要です。残念ながら、一部の患者さんでは運動機能や感覚の障害が後遺症として残ることもあります4。治療を根気強く続けること、そしてリハビリテーションに積極的に取り組むことが、より良い予後のために重要です。

結論

原因不明のしびれや筋力低下の背後には、「神経炎症」という免疫システムの誤作動が隠れている可能性があり、CIDPはその代表的な疾患です。本稿では、日本神経学会の2024年最新診療ガイドラインに基づき、その診断から治療、そして生活における注意点までを包括的に解説しました。重要なのは、CIDPが日本において指定難病と認められており、有効な治療法が存在し、社会的なサポート体制も整っているという事実です。診断や治療の過程で感じる不安や精神的な負担は、決して一人で抱えるものではありません。

この記事が、ご自身の状態を理解し、希望を持って治療に臨むための一助となることを心から願っています。ぜひ、ここに書かれている知識や疑問点を、次の診察の機会に主治医と共有してみてください。あなた自身が主体的に治療に参加し、医師と協力して最適な治療計画を築いていくことが、この病気と長く付き合っていく上で最も大切なことです。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 足立心のクリニック梅島. 神経障害性疼痛の原因、治し方. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.adachi-mental.clinic/neuropathic-pain/

- 厚生労働省. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー(指定難病14) – 難病情報センター. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.nanbyou.or.jp/entry/4089

- MSDマニュアル家庭版. 多発神経障害 – 09. 脳、脊髄、末梢神経の病気. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/09-%E8%84%B3-%E8%84%8A%E9%AB%84-%E6%9C%AB%E6%A2%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E6%9C%AB%E6%A2%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%96%BE%E6%82%A3%E3%81%A8%E9%96%A2%E9%80%A3%E7%96%BE%E6%82%A3/%E5%A4%9A%E7%99%BA%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E9%9A%9C%E5%AE%B3

- 東京都立病院機構. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP) | 神経病院. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.tmhp.jp/shinkei/section/medical-department/child-neurology/child-neurology-disease/neuroimmune.html

- 今日の臨床サポート. 多発ニューロパチー | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=821

- Merck Manuals. Polyneuropathy – Brain, Spinal Cord, and Nerve Disorders. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/brain-spinal-cord-and-nerve-disorders/peripheral-nerve-and-related-disorders/polyneuropathy

- 東埼玉病院. 難病患者の心を支えるために. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://higashisaitama.hosp.go.jp/pdf/nanbyo/manual_18.pdf

- 日本製薬工業協会. 希少疾患 患者さんの困りごとに関する調査. [インターネット]. 2023 Feb. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.jpma.or.jp/shared/pdf/20230209.pdf

- 特定非営利活動法人 日本成人病予防協会. 神経症① ~こころがもたらす体のサイン~ 生活習慣病を予防する. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.japa.org/tips/kkj_0411/

- 厚生労働省. 難病情報センター – 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー(指定難病14). [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.nanbyou.or.jp/entry/4090

- 厚生労働省. 14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001173450.pdf

- 国立精神・神経医療研究センター. 神経内科疾患患者の日常生活行動援助を受ける経験と 看護支援に関する研究. [インターネット]. 2019. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.ncn.ac.jp/academic/020/2019/2019jns-ncnj03.pdf

- 全国CIDPサポートグループ. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://cidpsgj.org/

- CSL pro. 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)の診断と治療~国内の最新ガイドラインを踏まえた実臨床でのtips【前編・診断】. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://pro.csl-info.com/medical-info/mi-25594/

- 南江堂. 日本神経学会診療ガイドライン. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.nankodo.co.jp/r/r11201030/

- 日本神経学会. 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー、多巣性運動…. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.neurology-jp.org/guidelinem/cidp_2024.html

- 一般社団法人 日本血液製剤機構. MMNの鑑別診断とMMN診療ガイドライン2024のポイント. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.jbpo.or.jp/med/jb_square/cidp/contents/01.php

- 九州大学神経内科教室. 2023年度 – メディア等掲載情報・受賞報告. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.neuro.med.kyushu-u.ac.jp/media/1065/

- American Alliance for Professionalism in Pain Management. Treatment Guidelines: Neuropathic Pain. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://aapp.org/guideline/external/neuropathic-pain

- European Academy of Neurology. Guideline Reference Center. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.ean.org/research/ean-guidelines/guideline-reference-center

- 南江堂. 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー,多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.nankodo.co.jp/g/g9784524215287/

- ISPOR. Psychometric validation of the Inflammatory-Rasch-built Overall Disability Scale (I-RODS) and Modified Rasch. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2024/0085-0962cidpposter17oct2024146494-pdf.pdf?sfvrsn=d721d545_0

- Neurology.org. Reader Response: Oral and Topical Treatment of Painful Diabetic Polyneuropathy: Practice Guideline Update Summary: Report of the AAN Guideline Subcommittee. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000201549

- PracticalNeurology. AAN Guidelines for Diabetic Neuropathy Updated. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://practicalneurology.com/news/aan-guidelines-for-diabetic-neuropathy-updated/2469788/

- 千葉大学医学部附属病院. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)の全国調査を実施. [インターネット]. 2024 Feb 27. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/item/newsrelease_20240227.pdf

- Godbout JP, Johnson RW. Neuroinflammation: The Devil is in the Details. J Neurochem. 2016 Oct;139 Suppl 2:193-213. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5025335/

- Mayo Clinic. Peripheral neuropathy – Symptoms and causes. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-neuropathy/symptoms-causes/syc-20352061

- American Brain Foundation. Neuroinflammation: What Many Brain Diseases Have in Common. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.americanbrainfoundation.org/what-is-neuroinflammation/

- News-Medical.net. What is Neuroinflammation?. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.news-medical.net/health/What-is-Neuroinflammation.aspx

- 糖尿病ネットワーク. 激しい痛みが起こる仕組みを解明 治療に光 九州大 | ニュース. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://dm-net.co.jp/calendar/2012/017167.php

- Achilles Neurology. Neuroinflammation Demystified: Understand Causes and Find Relief. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://achillesneurology.com/conditions/neuroinflammation

- Medical News Today. Polyneuropathy: Causes, symptoms, and treatment. [インターネット]. [2025年7月26日引用]. Available from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/317212