「血栓を溶かす食べ物や方法」をお探しではありませんか。そのお悩みや不安は、ご自身の健康を深く気遣うからこそ生じる非常に大切な問いです。しかし、インターネット上には様々な情報が溢れ、何が医学的に正しく、何が危険な誤解であるかを見分けるのは困難を極めます。本記事では、JHO編集委員会が最新の研究報告と主要な医学的ガイドラインに基づき、「血栓を溶かす」という概念を科学的根拠に沿って徹底的に解説します。命に関わる緊急治療と、将来の危険性を減らすための長期的な予防策との間には、決定的な違いがあります。この記事を読み終える頃には、ご自身と大切な人の命を守るための正確な知識が身についているはずです。

この記事の科学的根拠

本記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示します。

- 日本循環器学会(JCS)/日本血栓止血学会(JSTH): 本記事における血栓溶解療法(t-PAなど)、抗凝固療法(DOACs、ワルファリン)、および抗血小板療法(アスピリンなど)に関する指針は、これらの学会が発行する最新の診療ガイドラインに基づいています。これらは日本の循環器疾患治療における標準的な基準です1。

- 厚生労働省(MHLW): 日本国内における血栓関連疾患の疫学データや公衆衛生上の推奨事項(例:「エコノミークラス症候群」の予防)に関する記述は、厚生労働省が公表する公式データおよび勧告を情報源としています2。

- 国際的な医学雑誌(The New England Journal of Medicine, The Lancetなど): 記事内で言及されている特定の臨床研究、特にナットウキナーゼの潜在的な効果や限界に関する科学的知見は、これらの国際的に権威のある査読付き医学雑誌に掲載された研究に基づいています3。

要点まとめ

- 「血栓を溶かす」のは医療行為: 既にできてしまった血栓を溶かす(溶解する)ことができるのは、病院で厳格な管理下でのみ使用されるt-PAなどの「血栓溶解薬」やカテーテル治療に限られます。

- 食べ物やサプリメントは「予防」が主目的: ナットウキナーゼを含む食品やサプリメントは、血栓を「溶かす」治療薬ではありません。その役割は、あくまで健康的な生活習慣の一部として、血栓ができにくい体質作りを「補助する」ことにあります。

- 自己判断は極めて危険: 特に抗凝固薬(血をサラサラにする薬)を服用中の方が、医師に相談なくナットウキナーゼなどのサプリメントを摂取すると、出血傾向が強まり命に関わる危険性があります。

- 予防は生活習慣から: 血栓の最も効果的な予防策は、禁煙、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な水分補給といった日々の生活習慣の改善です。

- 危険な兆候を見逃さない: 突然の息切れ、胸の痛み、片側の手足の麻痺やしびれ、ろれつが回らないといった症状は、命に関わる血栓症(肺塞栓症や脳梗塞など)のサインかもしれません。直ちに救急車を呼んでください。

【緊急警告】命に関わる血栓症のサインと、あなたが今すぐすべきこと

本題に入る前に、最も重要な情報をお伝えします。以下の症状が一つでも現れた場合、それは脳梗塞、心筋梗塞、あるいは肺塞栓症といった、一刻を争う血栓症の可能性があります。ご自身で「血栓を溶かす方法」を検索している場合ではありません。直ちに救急車(119番)を要請してください。

<救急要請が必要な危険な兆候>

- 顔 (Face): 顔の片方が下がる、ゆがむ。

- 腕 (Arm): 片方の腕に力が入らない、上がらない。

- 言葉 (Speech): ろれつが回らない、言葉が出にくい、他人の言うことを理解できない。

- 時間 (Time): 上記の症状が一つでも見られたら、時間(Time)が命です。すぐに救急車を呼んでください。

- その他: 突然の激しい胸の痛みや圧迫感、息切れ、呼吸困難、片方の足の急なむくみや痛み。

多くの方が「血栓を溶かす」という言葉で検索する際、日常でできる手軽な方法を期待されていることでしょう。そのお気持ちは十分に理解できます。しかし、医学的な事実として、「治療」と「予防」には天と地ほどの差があることを、まずご理解いただく必要があります。

| 概念 | 目的 | 手段 | 場所 |

|---|---|---|---|

| 血栓溶解(治療) | 今ある血栓を溶かす | 血栓溶解薬(t-PA)、カテーテル治療 | 病院のみ |

| 血栓予防(管理) | 新たな血栓を防ぐ | 抗凝固薬、抗血小板薬、生活習慣の改善 | 医師の処方のもと自宅、日常生活 |

この記事では、この決定的な違いを明確にしながら、科学的根拠に基づいた情報のみをお届けします。

そもそも血栓とは何か?なぜ危険なのか?

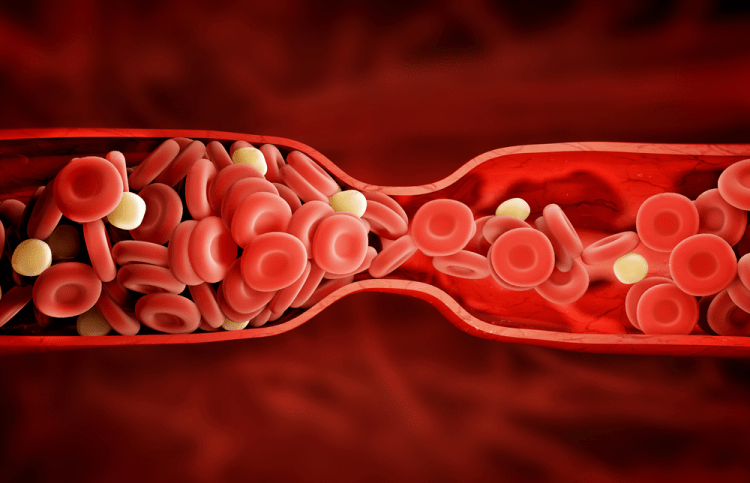

血栓(けっせん)とは、血管や心臓の内部で血液が固まってできる「血の塊」のことです。通常、怪我をしたときに出血を止める血液凝固は、体を守るための重要な仕組みです。しかし、この仕組みが血管の内部で不必要に働いてしまうと、血栓が血流を妨げ、深刻な事態を引き起こします。

血栓ができる主な原因:「ビルヒョウの三徴」

医学の世界では、血栓ができる主な原因として19世紀のドイツの病理学者ルドルフ・ビルヒョウが提唱した「ビルヒョウの三徴」が知られています。これは、血栓形成に関わる三つの主要な要因を指します4。

- 血流の停滞(うったい): 長時間同じ姿勢で動かないこと(例:長距離フライト、入院による寝たきり状態、デスクワーク)で血の流れが遅くなると、血液の成分が沈殿し、固まりやすくなります。これが、いわゆる「エコノミークラス症候群」の主な原因です。

- 血管内皮の障害: 血管の内側を覆う細胞(血管内皮細胞)が、高血圧、高血糖、脂質異常症、喫煙、手術、カテーテル挿入などによって傷つくと、その修復過程で血小板が集まり、血栓が形成されやすくなります。

- 血液凝固能の亢進: 血液自体が固まりやすい状態になることです。脱水症状、特定の遺伝的素因、がん、妊娠中、経口避妊薬(ピル)の服用などが原因となり得ます。

これらの要因が一つまたは複数重なることで、血栓形成の危険性が高まります。

血栓の種類と代表的な病気

血栓は形成される場所によって、主に二つの種類に分けられ、それぞれが異なる深刻な病気を引き起こします。

- 動脈血栓症: 動脈硬化で傷ついた血管壁にできやすい血栓です。これが脳の動脈を塞ぐと脳梗塞に、心臓の冠動脈を塞ぐと心筋梗塞になります。

- 静脈血栓症: 血流の遅い静脈、特に足の深い部分の静脈にできやすい血栓です(深部静脈血栓症 – DVT)。この血栓が血流に乗って肺に達し、肺の動脈を塞いでしまうのが肺血栓塞栓症(肺塞栓症)であり、突然死の原因ともなる極めて危険な状態です。

【医学的治療法】科学的に証明された血栓を「溶かす」方法

ここからは、病院で行われる専門的な「治療」について解説します。これらの方法は、既にできてしまった血栓に直接作用し、命を救うことを目的としています。

血栓溶解薬:時間との勝負

血栓溶解薬は、その名の通り、血栓を強力に溶かす作用を持つ薬です。代表的なものにt-PA(組織プラスミノーゲン活性化因子)があります。

- 役割: 脳梗塞や心筋梗塞、重症の肺塞栓症の発症直後に使用され、詰まった血管を再開通させることを目的とします。

- 仕組み: 体内にあるプラスミノーゲンという物質を、フィブリン(血栓の主成分)を分解する酵素「プラスミン」に変えることで、血栓を溶かします。

- 極めて重要な注意点: t-PAの効果は、発症からごく限られた時間内(例えば脳梗塞では4.5時間以内など)に投与を開始しなければ得られません1。これを「治療時間枠(タイムウィンドウ)」と呼びます。また、強力な作用ゆえに脳出血などの重篤な出血を引き起こす危険性も高く、専門医が慎重に適応を判断し、厳重な管理下でのみ使用されます。

カテーテル治療・外科手術

薬物療法が適さない場合や、より直接的な除去が必要な場合には、物理的に血栓を取り除く治療が行われます。

- カテーテル血栓除去術: 細い管(カテーテル)を血管内に挿入し、血栓のある場所まで到達させ、特殊な器具を使って血栓を吸引したり、砕いて回収したりする治療法です。

- 外科的血栓除去術: まれですが、血栓が非常に大きい場合やカテーテル治療が困難な場合に、外科的に血管を切開して直接血栓を取り除くこともあります。

これらの治療は、いずれも高度な専門知識と技術、設備を要する救急医療の一部です。

【長期的管理】血栓の形成を「予防する」薬物療法

一度血栓症を発症した方や、心房細動などで血栓形成の危険性が高い方には、血栓が新たにできるのを防ぐための薬が処方されます。これらの薬は、今ある血栓を溶かすわけではなく、血栓が大きくなるのを防いだり、新たな血栓ができるのを予防したりするのが主な目的です。この違いを理解することは非常に重要です。

抗凝固薬:「血をサラサラにする」薬の代表格

抗凝固薬は、血液が固まる過程(凝固カスケード)に作用し、血液を固まりにくくする薬です。主に静脈血栓症(DVT、肺塞栓症)の治療と再発予防、そして心房細動患者さんにおける脳梗塞予防の要となります。

- ワルファリン: 古くから使われている薬です。効果が高い一方、効果に個人差が大きく、定期的な血液検査(INR測定)で薬の量を調節する必要があります。また、ビタミンKを多く含む食品(特に納豆、青汁など)によって効果が弱まるため、食事に注意が必要です。

- 直接経口抗凝固薬(DOACs): リクシアナ®(エドキサバン)、エリキュース®(アピキサバン)、イグザレルト®(リバーロキサバン)、プラザキサ®(ダビガトラン)などがあります。ワルファリンに比べて食事の影響を受けにくく、定期的な血液検査が不要なため、現在では広く使われています5。しかし、腎機能などに応じて使い分けが必要であり、医師の厳格な処方管理が不可欠です。

抗血小板薬:動脈血栓症の予防に

抗血小板薬は、血栓形成の引き金となる血小板の機能を抑えることで、血栓ができるのを防ぎます。主に心筋梗塞や脳梗塞の再発予防など、動脈血栓症の予防に用いられます。

- アスピリン(低用量): 代表的な抗血小板薬です。

- クロピドグレル、プラスグレルなど: アスピリンと併用されたり、アスピリンが使えない場合に使用されたりします。

これらの薬も出血の危険性を伴うため、自己判断での服用や中止は絶対に避けるべきです。必ず医師の指示に従ってください。

【生活習慣】血栓を予防するための食事と運動の役割

多くの方が関心を持つ「食べ物」や生活習慣は、血栓の「治療」ではなく、「予防」において重要な役割を果たします。薬物療法に取って代わるものではありませんが、健康的な生活は血栓形成の危険性を減らすための土台となります。

血栓予防をサポートする食生活

特定の「魔法の食べ物」が存在するわけではありません。血管の健康を総合的にサポートするバランスの取れた食事が基本です。

- オメガ3脂肪酸が豊富な魚: サバ、イワシ、サンマ、アジといった青魚に多く含まれるEPAやDHAは、血液中の中性脂肪を減らし、血小板が固まるのを抑える働きが報告されています6。

- 食物繊維が豊富な食品: 野菜、果物、きのこ、海藻、全粒穀物(玄米やオートミールなど)は、血糖値の急上昇を抑え、コレステロール値を改善し、肥満を防ぐ助けとなります。これらは全て血栓の危険因子を減らすことにつながります。

- 抗酸化物質を多く含む食品: 緑黄色野菜や果物に含まれるビタミンやポリフェノールは、血管の老化や損傷の原因となる酸化ストレスから血管を守る働きが期待されます。

- 水分補給: 体内の水分が不足すると血液が濃縮され、固まりやすくなります。のどが渇く前に、こまめに水分(水やお茶)を補給することが非常に重要です。

特別解説:ナットウキナーゼの真実と注意点

日本の食文化に根差した「納豆」に含まれる酵素、ナットウキナーゼは、血栓に関連して大きな注目を集めています。しかし、その効果と安全性については、正確な理解が不可欠です。

科学的な研究によれば、ナットウキナーゼは試験管内(in vitro)の研究で血栓の主成分であるフィブリンを直接分解する能力が示されています3。また、いくつかの小規模な人での研究では、経口摂取することで血液の線溶系(体内で血栓を溶かすシステム)に関連する指標を改善する可能性が示唆されています7。しかし、これらはまだ予備的な知見であり、大規模な臨床試験によって、実際の病気の予防や治療に有効であるという確固たる証拠は確立されていません。

最も重要なのは、その安全性に関する注意点です。

<ナットウキナーゼに関する極めて重要な安全警告>

- 薬との相互作用: 抗凝固薬(ワルファリン、DOACsなど)や抗血小板薬(アスピリンなど)を服用中の方が、医師の許可なくナットウキナーゼのサプリメントを併用すると、作用が増強され、予期せぬ大出血を引き起こす危険性が非常に高いです。絶対に自己判断で摂取しないでください。

- 納豆とワルファリン: 納豆菌が生成する「ビタミンK2」は、ワルファリンの効果を著しく弱めてしまいます。ワルファリンを服用中の方は、原則として納豆の摂取は禁止されます。

- 対象外となる方: 出血しやすい病気をお持ちの方や、手術を控えている方も摂取は避けるべきです。

結論として、ナットウキナーゼは治療薬ではなく、その利用を考える場合は、必ず事前に主治医や薬剤師に相談することが絶対条件です。

運動の重要性:血流を改善し、血栓を防ぐ

ビルヒョウの三徴の一つである「血流の停滞」を防ぐためには、定期的な運動が最も効果的です。

- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、水泳など、少し息が弾む程度の運動を1日30分、週に数回行うことが推奨されます。

- 長時間の座位を避ける: デスクワークや長距離移動の際は、1時間に1回は立ち上がって歩き回る、かかとの上げ下ろしや足首を回すといった簡単な運動を心がけましょう。これにより、足の血流が促進され、深部静脈血栓症の危険性を減らすことができます2。

よくある質問

できた血栓は自然に消えることがありますか?

体には本来、不要な血栓を溶かす「線溶系」という仕組みがあります。ごく小さな血栓であれば、この仕組みによって自然に溶解されることもあります。しかし、症状を引き起こすような大きな血栓や、危険な場所にできた血栓が自然に消えることを期待するのは極めて危険です。特に脳梗塞や心筋梗塞、肺塞栓症の症状がある場合は、一刻も早い医学的治療が必要です。

血をサラサラにする薬は一生飲み続けなければなりませんか?

それは原因となった病気や患者さんの状態によります。例えば、心房細動による脳梗塞予防のための抗凝固薬は、基本的に生涯にわたって服用を続ける必要があります。一方で、手術後の一時的な血栓症(深部静脈血栓症など)の場合は、危険な期間が過ぎれば服用を終了できることもあります。服用期間については、必ず主治医の指示に従ってください。自己判断での中断は、再発の危険性を著しく高めます。

飛行機に乗るときの「エコノミークラス症候群」の具体的な予防法は?

エコノミークラス症候群(深部静脈血栓症・肺塞栓症)を予防するためには、以下の対策が有効です2:

1. 水分を十分に摂る: アルコールやカフェインの多い飲み物は利尿作用があるため避け、水やお茶をこまめに飲みましょう。

2. 定期的に足を動かす: 1時間に1回は通路を歩く、座ったままでも足首を回したり、かかとの上げ下ろし運動をしたりしましょう。

3. ゆったりとした服装を心がける: 体を締め付ける服装は血行を悪くします。

4. 弾性ストッキングの着用: 医師の指導のもと、医療用の弾性ストッキングを着用すると、足の静脈の血流を助ける効果があります。

5. 睡眠薬の使用を避ける: 眠ってしまうと長時間同じ姿勢で動かなくなってしまうため、危険性が高まります。

Nattoを食べるだけで血栓予防になりますか?

納豆は栄養価の高い優れた食品ですが、「納豆だけを食べていれば血栓が予防できる」と考えるのは誤りです。納豆に含まれるナットウキナーゼの血栓予防効果は、まだ科学的に確立されたものではありません。健康的な食生活全体の一部としてバランス良く取り入れることは良いことですが、薬物療法や他の生活習慣改善(運動、禁煙など)の代わりにはなりません。特に、抗凝固薬のワルファリンを内服中の方は、納豆の摂取は薬の効果を妨げるため、主治医から禁止されているはずです。必ず指示に従ってください。

結論:命を守るための正しい知識と行動

血栓という言葉は、私たちに大きな不安を与えます。その不安から、「手軽な方法で溶かしたい」と願うのは自然なことです。しかし、本記事で繰り返し強調してきたように、医学の世界において「今ある血栓を溶かす(溶解する)」ことと、「これからできる血栓を予防する」ことは、全く異なる概念です。

命を脅かす血栓症の治療は、一刻を争う専門的な医療行為であり、自己判断の入り込む余地は一切ありません。一方で、将来の血栓形成の危険性を減らすための予防は、医師の適切な指導のもと、私たち一人ひとりが日々の生活の中で実践できることです。バランスの取れた食事、定期的な運動、十分な水分補給、そして禁煙。これら地道な努力こそが、最も確実で安全な「予防策」なのです。

この記事が、血栓に関する正確な知識を広め、危険な誤解から一人でも多くの方を守る一助となることを、JHO編集委員会一同、心より願っております。ご自身の健康について少しでも不安な点があれば、どうか躊躇せず、かかりつけの医師にご相談ください。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康上の懸念がある場合や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- Japanese Circulation Society (JCS). Guidelines for Diagnosis, Treatment and Prevention of Pulmonary Thromboembolism and Deep Vein Thrombosis (JCS 2017). Available from: https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_ito_h.pdf

- 厚生労働省. 肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)の予防のために [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170942.html

- Sumi H, Hamada H, Nakanishi K, Hiratani H. Enhancement of the fibrinolytic activity in plasma by oral administration of nattokinase. Acta Haematol. 1990;84(3):139-43. doi: 10.1159/000205051.

- Kushner A, West WP, Pillarisetty LS. Virchow Triad. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539697/

- Steffel J, Collins R, Antz M, Cornu P, Desteghe L, Haeusler KG, et al. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Oct 8;23(10):1612-1676. doi: 10.1093/europace/euab065.

- Innes JK, Calder PC. Marine Omega-3 (N-3) Fatty Acids for Cardiovascular Health: An Update for 2020. Int J Mol Sci. 2020 Feb 18;21(4):1362. doi: 10.3390/ijms21041362.

- Kurosawa Y, Nirengi S, Homma T, Esaki K, Ohta M, Clark JF, et al. A single-dose of oral nattokinase potentiates thrombolysis and anti-coagulation profiles. Sci Rep. 2015 Jun 25;5:11601. doi: 10.1038/srep11601.