血小板増加症(thrombocytosis)は、血液中の血小板数が正常範囲を超えて増加する状態を指します。健康診断などでこの診断を受けると、多くの方が不安を感じるかもしれませんが、この状態が一過性で良性の反応から、専門的な管理を要する慢性的な疾患まで、幅広いスペクトラムを含むことを理解することが重要です。本稿では、日本の読者の皆様が血小板増加症の定義、分類、診断、そして現代的な管理アプローチについて深く理解できるよう、科学的根拠に基づいた包括的な分析を提供します。

この記事の要点

- 血小板増加症は、血小板数が45万/μL以上になる状態ですが、日本の人間ドックでは40万/μL以上で精密検査が推奨されます。

- 約80%は感染症や鉄欠乏などが原因の「反応性血小板増多症」で、原因疾患の治療により改善します。

- 残りは「本態性血小板血症(ET)」という慢性的な血液のがんで、JAK2、CALR、MPLといった遺伝子変異が原因です。

- ETの治療目標は血栓症や出血といった合併症の予防であり、年齢、血栓症の既往、遺伝子変異に基づき治療方針が決定されます。

- ETは日本の「指定難病」ではないため、特に新しい高価な薬剤を使用する際には、医療費の自己負担が課題となる可能性があります。

第1部:血小板増加症の概要

血小板増加症という診断に直面したとき、まず理解すべきは、その定義と二つの主要なカテゴリーです。これらは今後の診断プロセスと治療方針の根幹をなす、極めて重要な知識です。

1.1. 定義と診断閾値:いつ「血小板が多い」と判断されるか?

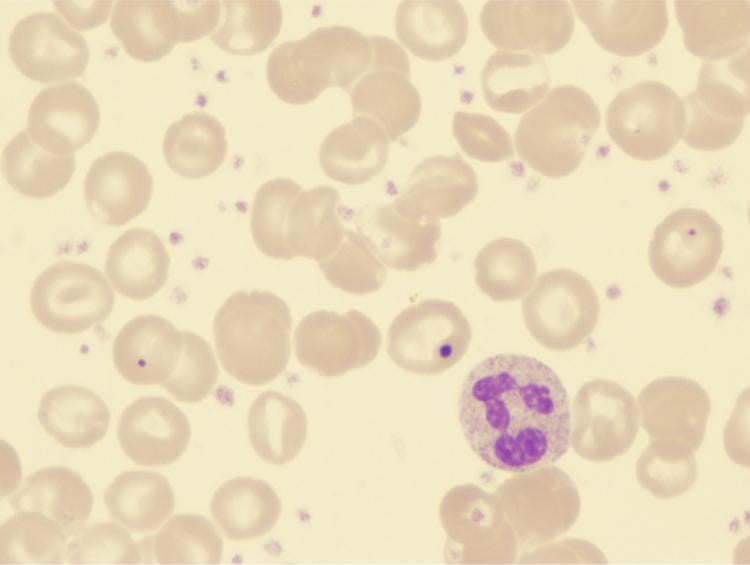

血小板(platelets)は、血液中を循環する核を持たない小さな細胞断片で、血管の完全性を維持するために不可欠な役割を担っています。その主な機能は、血管が損傷した部位で血液凝固プロセスを開始し、出血を止めることです。また、免疫反応や炎症にも関与しています1。血小板の数と機能のバランスは、健康な循環器系を維持するための生命線です。

広く受け入れられている医学的定義によれば、血小板増加症は、末梢血中の血小板数が1マイクロリットルあたり450,000個(45×10⁴/μL)を超える場合に診断されます1。しかし、日本の読者にとって、定期的な健康診断(人間ドック)の文脈における重要な違いを明確にすることが不可欠です。日本人間ドック学会は、警告閾値として400,000/μL(40×10⁴/μL)を設定し、この値を超える人々には精密検査を受けることを推奨しています2。

この二つの数値の違いは矛盾ではなく、医療実践における二つの異なる目的を反映しています。より低い閾値(40×10⁴/μL)は、公衆衛生スクリーニングプログラムにおいて感度を高めるために使用され、異常の可能性があり早期の注意が必要なケースを見逃さないようにする目的があります2。対照的に、より高い臨床診断閾値(45×10⁴/μL)は特異度が高く、専門医が病状を確定し、不必要な過剰診断を避けるために用いられます。したがって、定期健診で血小板数が40×10⁴/μLを超えたという結果は、即座に病気と診断されるものではなく、血液内科専門医の診察を受けるための重要なシグナルと捉えるべきです。

1.2. 主要な分類:「反応性」か「本態性」か?

血小板増加症の診断に際し、最も基本的かつ重要な問いは「これは『反応性』か、それとも『本態性』か?」ということです。この二つのタイプは原因、病態生理、予後、管理方法が全く異なるため、この鑑別がすべての診断・治療決定の基盤となります1。

- 反応性血小板増多症(Reactive Thrombocytosis):二次性血小板増多症とも呼ばれ、他の病態や生理的状態への反応として血小板数が増加する状態です。この場合、骨髄の造血幹細胞や血小板産生メカニズム自体は正常です1。

- 本態性血小板血症(Essential Thrombocythemia – ET):一次性血小板血症とも呼ばれ、骨髄の疾患です。具体的には、骨髄増殖性腫瘍(Myeloproliferative Neoplasm – MPN)の一種であり、造血幹細胞が変異し、自律的に制御不能な形で血小板を過剰産生する慢性的な血液がんです6。

重要な統計として、発見される血小板増加症の約80%が反応性であるという事実は、患者の初期の不安を和らげるのに役立ちます1。これは、大多数の患者にとって、血小板数の増加は血液がんの兆候ではなく、根本原因が解決されれば元に戻る可能性のある一時的な現象であることを意味します。この統計を理解することは、より稀な骨髄疾患を考慮する前に、まず一般的な二次的原因を探すという合理的なアプローチの枠組みを確立します。

表1:反応性血小板増多症と本態性血小板血症(ET)の比較

| 特徴 | 反応性血小板増多症(二次性) | 本態性血小板血症(一次性/ET) |

|---|---|---|

| 根本原因 | 感染症、炎症、鉄欠乏、失血、手術後などへの反応5 | 造血幹細胞のクローン性疾患(骨髄増殖性腫瘍)6 |

| 病理学的性質 | 正常な血小板の一時的な過剰産生1 | 異常な血小板の自律的かつ慢性的な過剰産生6 |

| 血小板増加の程度 | 通常は軽度から中等度(100万/μLを超えることは稀)4 | しばしば著しく増加し、100万/μLを超えることがある1 |

| 血小板機能 | 通常は正常1 | しばしば異常(凝集能の亢進または低下)1 |

| 他の血液細胞 | 白血球・赤血球は通常正常1 | 白血球が増加することがある1 |

| 遺伝子変異 | 特異的な変異(JAK2, CALR, MPL)はない | 約90%の症例でJAK2、CALR、MPLのいずれかの変異を認める8 |

| 血栓症リスク | 他の危険因子がない限り、通常は著しく増加しない4 | 著しく増加し、疾患の主要な合併症である6 |

| 主な治療方針 | 基礎疾患の治療5 | 抗血小板療法および/または細胞減少療法による血栓・出血の予防8 |

| 予後 | 基礎疾患に依存。治療後に血小板数は正常化する5 | 慢性疾患で生涯の経過観察が必要。適切な管理下では一般的に予後良好10 |

第2部:反応性血小板増多症 – 原因と対処法

反応性血小板増多症は、血小板数が増加する最も一般的な原因です。これは独立した疾患ではなく、体内の他の病理学的プロセスの存在を反映する「状態」です。したがって、根本原因を特定し対処することが、この状態を解決する鍵となります。

2.1. 最も一般的な原因

体は様々な刺激に反応して血小板の産生を増やすことがあります。反応性血小板増多症の原因は多岐にわたります3。

- 急性・慢性感染症:肺炎から尿路感染症まで、あらゆる種類の感染症が全身性の炎症反応の一部として骨髄を刺激し、より多くの血小板を産生させることがあります。

- 慢性炎症状態:関節リウマチ(関節リウマチ)、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患(炎症性腸疾患)、肝硬変などの慢性肝疾患は、持続的な血小板増加を引き起こす可能性があります5。

- 急性失血:重度の外傷、大手術、または消化管出血の後、体は代償的に血小板産生を増加させ、止血に備えます3。

- 鉄欠乏性貧血:これは、特に生殖年齢の女性において、反応性血小板増多症の非常に一般的な原因の一つです。正確なメカニズムは完全には解明されていませんが、鉄剤の補充療法によって通常、血小板数は正常に戻ります3。

- 脾臓摘出後:脾臓は、体内の全血小板の約3分の1を含む、古い血球の「墓場」として機能します。脾臓が摘出されると、これらの血小板が循環中に長く留まるため、血小板数が増加します1。

- その他の悪性腫瘍:肺がん、大腸がんなど一部のがん(悪性腫瘍)は、反応性の血小板増加を引き起こすことがあります。場合によっては、血小板増加ががんの予後不良因子となることもあります3。

2.2. 臨床症状と診断

反応性血小板増多症の顕著な特徴は、患者が血小板数の増加から直接的な症状を経験することがほとんどない点です。もし軽い頭痛やめまいなどの症状があっても、それらは不明瞭で、基礎疾患の症状に隠れがちです5。例えば、関節リウマチの患者は関節痛やこわばりが主症状であり、血小板増加は血液検査上の所見に過ぎません。

診断プロセスは、根本原因を見つけ出すための「調査」に焦点を当てます。アプローチには以下のステップが含まれます:

- 詳細な病歴聴取と身体診察:医師は感染症、炎症、手術歴、外傷、その他の慢性疾患の症状について尋ねます。

- 初期血液検査:血小板数の増加以外に、白血球数、赤血球数、血小板機能(例:血小板凝集能検査)などの他の指標は通常正常範囲内です1。CRP(C反応性タンパク)やESR(赤血球沈降速度)などの炎症マーカーはしばしば高値を示します11。

- 専門的検査:臨床的な疑いに基づき、鉄欠乏を除外するための血清鉄やフェリチンの検査、または潜在的な炎症巣や腫瘍を探すための超音波検査やCTスキャンなどの画像診断が指示されることがあります5。

しかし、診断プロセスは常に単純とは限りません。稀ではありますが、反応性血小板増多症の血小板数が1,000,000/μLを超えるほど非常に高くなることがあり、これは通常ETのような原発性疾患を想起させるレベルです。これは、血小板数だけでは二つの状態を区別できないことを意味します4。さらに、血小板増加の明確な原因が見つからない場合、これは未発見の悪性腫瘍など、潜在する重篤な疾患の早期警告サインである可能性があります4。したがって、血小板増加の持続性を確認するための反復的な血液検査と、専門医による包括的な医学的調査が、診断の見逃しを防ぐために極めて重要です。

2.3. 治療戦略と予後

反応性血小板増多症の治療戦略は非常に明確かつ合理的です:基礎疾患の治療に集中することです1。原因が感染症であれば抗生物質が、鉄欠乏であれば鉄剤の補充が、慢性炎症性疾患であれば抗炎症薬や免疫調節薬が治療の中心となります。通常、血小板数を下げるための特異的な薬剤は必要ありません。反応性血小板増多症における血栓症のリスクは、血小板機能が正常で増加が一時的であるため、通常は著しく増加しません4。血小板減少療法は、患者が他の高い血栓症リスク因子を併せ持つ非常に稀なケースでのみ考慮されます。予後は完全に原因疾患の予後に依存し、根本原因が制御または解決されれば、血小板数は直接的な介入なしに徐々に正常レベルに戻ります5。

第3部:本態性血小板血症(ET) – 専門的分析

二次性の反応的かつ一時的な性質とは対照的に、本態性血小板血症(ET)は骨髄の慢性的な原発性疾患です。これは、正確な診断、慎重なリスク層別化、そして血液内科専門医による長期的な管理を必要とする領域です。

3.1. 病態:慢性血液がんの一種

ETは、骨髄増殖性腫瘍(MPN)と呼ばれる疾患群に属し、これは骨髄内で一種類以上の血液細胞系統が過剰に産生されることを特徴とする血液がんの一群です6。ETの場合、異常な増殖は主に血小板の前駆細胞である巨核球(megakaryocytes)系統で起こり、結果として血液中の血小板数が持続的に増加します11。ETは、赤血球の増殖を特徴とする真性多血症(Polycythemia Vera – PV)や、骨髄の線維化を特徴とする原発性骨髄線維症(Primary Myelofibrosis – PMF)という他の二つのMPNと密接な関係があります。これら三つの疾患は、いくつかの基本的な遺伝子変異を共有しており、時間とともに互いに移行することがあります6。

3.2. 疫学と遺伝的背景

ETは稀な疾患です。日本では、大規模な観察研究により、年間新規発生率は人口10万人あたり約2〜3人と推定されており、これは全国で年間約5,000〜6,000人の新規症例に相当します14。2016〜2018年の全国がん統計でも、「その他の骨髄増殖性腫瘍」(ET, PV, PMFを含む)は年間約4,032人の新規症例があるとされています15。日本における注目すべき疫学的特徴は、発症年齢の二峰性分布です。疾患は通常、性差なく高齢者(60〜80歳)で診断されます。しかし、20〜40歳の若年女性にもう一つの発症のピークがあり、この年齢層では女性/男性比が約3:1となります16。

ETの根本原因は、造血幹細胞における後天性(遺伝ではなく生涯の過程で発生する)の遺伝子変異にあります。ET患者の約90%は、以下の三つの主要な「ドライバー変異」のいずれかを持っており、これらの変異は通常、互いに排他的です6。

- JAK2 V617F変異:最も一般的な変異で、ET患者の約50〜60%に見られます。JAK2遺伝子は、血液細胞の増殖シグナル伝達に重要な役割を果たすチロシンキナーゼ酵素をコードしており、この変異により酵素が刺激なしに持続的に活性化し、制御不能な増殖を引き起こします6。

- CALR(カルレティキュリン)変異:患者の約20〜25%で見られ、主にJAK2変異がない人々に見られます。CALRは多機能タンパク質であり、この遺伝子の変異もJAK-STATシグナル伝達経路を活性化させます6。

- MPL変異:より稀で、症例の約3〜5%を占めます。MPL遺伝子は、血小板産生を調節する主要なホルモンであるトロンボポエチンの受容体をコードしており、この遺伝子の変異も持続的な活性化を引き起こします6。

残りの約10〜15%の患者はこれら三つの変異を持たず、「トリプルネガティブ」として分類されます17。これらの変異は後天性であり、先天性ではないため、この病気は遺伝せず、子供に受け継がれることはありません6。

3.3. 症状と重篤な合併症

多くのET患者は診断時に無症状で、定期的な血液検査で偶然発見されます6。症状がある場合、それらは循環障害や全身的な影響に関連しています。

- 微小循環障害の症状:小さな血管に微小な血栓が形成されることにより、頭痛、めまい、目のくらみ、かすみ目、耳鳴り、または手足のしびれや灼熱感(エリスロメリア:erythromelalgiaと呼ばれる特異的な症状)などが生じます6。

- 全身症状:倦怠感、寝汗、原因不明の体重減少、かゆみ(特に温水浴後)なども、疾患による慢性的な炎症状態を反映して発生することがあります20。

- 脾腫:骨髄外造血や血球の除去亢進により脾臓が腫大し、左上腹部に満腹感や不快感を引き起こすことがあります6。

しかし、ETの真の脅威は、患者の予後と生活の質を決定する重篤な合併症にあります。

- 血栓症:これは最も一般的で危険な合併症であり、ET患者の罹患率と死亡率の主要な原因です9。血栓は動脈と静脈の両方で発生し、心筋梗塞、脳梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症などの生命を脅かすイベントにつながる可能性があります6。

- 出血:逆説的ですが、血小板数が1,000,000〜1,500,000/μLを超えて極端に高くなると、出血のリスクが増加します1。この現象のメカニズムは「後天性フォン・ヴィレブランド症候群」です。過剰な血小板が、血小板が損傷した血管壁に付着するのを助ける重要なタンパク質であるフォン・ヴィレブランド因子(vWF)を「吸着」して枯渇させます。vWFの欠乏は初期の血液凝固を弱め、歯肉出血、鼻血、または皮膚のあざなどを引き起こしやすくします4。

- 病型移行:ETは慢性疾患ですが、時間とともに一部の患者はより悪性の血液疾患に進行することがあります。10年以内に骨髄線維症(post-ET myelofibrosis)または急性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia – AML)に移行する割合は比較的低く、AMLへの移行率は1%未満です8。しかし、これらは非常に重篤な合併症であるため、定期的な経過観察が必須です。

3.4. 国際基準(WHO)に準拠した診断プロセス

ETの診断は除外診断であり、医師は反応性の原因や他の骨髄疾患を含む、血小板増加を引き起こす可能性のある他のすべての原因を体系的に除外しなければなりません8。世界保健機関(WHO)が発行した診断基準(2016年更新版)は、世界的なゴールドスタンダードと見なされています。ETの確定診断には、4つの大基準すべて、または最初の3つの大基準と小基準を満たす必要があります11。

大基準 (Major Criteria)

- 血小板数が450,000/μL (45×10⁴/μL) 以上で持続する。

- 骨髄生検で、主に巨核球系統の増殖を示し、大型で成熟した多葉核を持つ巨核球が多数認められる。顆粒球や赤芽球系統の著しい増殖や左方移動(幼若細胞の出現)を認めない。

- 慢性骨髄性白血病(CML)、真性多血症(PV)、原発性骨髄線維症(PMF)、骨髄異形成症候群(MDS)など、他の骨髄増殖性腫瘍のWHO基準を満たさない。

- JAK2、CALR、またはMPLのいずれかの遺伝子変異が存在する。

小基準 (Minor Criterion)

他のクローン性マーカー(例:特異的な染色体異常)が存在する、または反応性血小板増多症の証拠がない(例:炎症マーカーや鉄欠乏が陰性)。

このプロセスは、骨髄生検と分子遺伝学的検査の重要性を強調しています。骨髄生検は巨核球系統の増殖を確認するだけでなく、初期の骨髄線維症などの他の疾患を除外するのに役立ちます。遺伝子検査はクローン性病態の存在を確定し、重要な予後情報を提供します。

第4部:行動計画:本態性血小板血症(ET)の管理と治療

ET管理の主な目標は病気を「治癒」させることではなく、症状をコントロールし、最も重要なこととして血栓・出血イベントを防ぐことであり、それによって患者が実質的に影響を受けない寿命で、ほぼ正常な生活を送ることを可能にします8。治療戦略は、血栓症リスクの層別化という核心的な要素に基づいて個別化されます。

4.1. 中核的原則:血栓症リスクの層別化

過去には、リスク層別化は主に60歳以上という年齢と血栓症の既往歴という二つの要素に基づいていました21。しかし、分子医学の進歩により、リスク層別化モデルはより洗練されてきました。現在広く使用されているモデルは、遺伝的要因も評価に統合した改訂版IPSET-thrombosis(International Prognostic Score for Thrombosis in Essential Thrombocythemia)システムです8。

この進化は、臨床実践における重要な進歩を示しています。遺伝的要因、具体的にはJAK2 V617F変異の存在が、今や独立したリスク因子として認識されています。若年(60歳未満)で血栓症の既往がない患者でも、JAK2変異を持つ場合、同様の状況で変異を持たない患者(例:CALR変異またはトリプルネガティブ)よりもリスクが高くなります。これは精密医療の台頭を象徴しており、遺伝子検査は診断だけでなく、治療戦略を初期段階から方向付けるための不可欠なツールとなっています。

表2:ETにおける血栓症リスク層別化と対応する治療戦略(改訂IPSET-thrombosisモデル)

| リスクレベル | 基準8 | 治療推奨8 |

|---|---|---|

| 超低リスク | 年齢 ≤60歳、血栓症既往なし、JAK2 V617F変異なし | 経過観察。他の心血管リスク因子があれば低用量アスピリンを考慮。 |

| 低リスク | 年齢 ≤60歳、血栓症既往なし、JAK2 V617F変異あり | 低用量アスピリン(81-100 mg/日)。 |

| 中リスク | 年齢 >60歳、血栓症既往なし、JAK2 V617F変異なし | 低用量アスピリン。細胞減少療法を考慮。 |

| 高リスク | 血栓症の既往あり(年齢・遺伝子型問わず)、または(年齢 >60歳 かつ JAK2 V617F変異あり) | 低用量アスピリン および 細胞減少療法。 |

4.2. 詳細な治療選択肢

リスク層別化に基づき、以下の治療法が適用されます。

4.2.1. 抗血小板療法(アスピリン)

低用量アスピリン(通常1日81-100 mg)は、動脈血栓症を予防するための基礎となります。血小板内のCOX-1酵素を不可逆的に阻害し、凝集能力を低下させることで作用します21。しかし、アスピリン使用の決定はもはや「フリーサイズ」の推奨ではありません。最近の研究では、JAK2 V617F変異を持つ患者ではアスピリンの有益性が明確である一方、CALR変異を持つ患者群ではその効果が不確かであることが示唆されています。一部の証拠では、CALR群ではアスピリンが出血リスクを高める可能性があるとされています25。これは、特定の遺伝子プロファイルに基づいて利益と潜在的リスクを医師と患者が共に議論し、慎重に臨床判断を下す必要があることを示しています。

4.2.2. 細胞減少療法

この療法は、血小板数をより安全なレベル(通常40万〜45万/μL未満)に下げることを目的とし、極度の血小板増加による血栓症と出血の両方のリスクを低減します20。高リスク群の患者に適用され、中リスク群でも考慮されることがあります。

第一選択薬:

- ヒドロキシウレア(HU):最も一般的に使用される経口薬で、大規模な臨床試験で血栓イベントの減少に高い効果が証明されています6。しかし、皮膚潰瘍や、長年使用した場合の白血病への移行を促進するわずかなリスク(議論の余地あり)などの長期的懸念があるため、通常は高齢患者に優先されます10。

- ペグインターフェロンα(Peg-IFN-α):特に若年患者、妊娠可能な年齢の女性、またはHUに不耐性の患者で好まれる選択肢です8。インターフェロンは体内の自然なタンパク質で、骨髄細胞の増殖を抑制します。二次がんのリスクがないことが大きな利点です。さらに、遺伝子変異を持つ細胞を減少または排除する分子遺伝学的寛解を誘導する独自の能力を持ち、病気の自然経過を変える希望をもたらします25。

第二選択薬およびその他:

- アナグレリド:巨核球の成熟を特異的に阻害し、他の血球系統への影響を少なくして血小板数を減少させる経口薬です6。HUに不応または不耐性の患者にとって効果的な選択肢ですが、頭痛、動悸、体液貯留などの副作用を引き起こす可能性があります6。

- ブスルファン:他の選択肢に適さない高齢患者に通常限定される、別の経口化学療法薬です8。

表3:本態性血小板血症(ET)における主要治療薬の概要

| 薬剤名 | 作用機序 | 主な適応 | 利点 | 欠点・主な副作用 |

|---|---|---|---|---|

| アスピリン | 血小板凝集抑制 | ほとんどの患者(特にJAK2陽性群)8 | 経口、安価、動脈血栓予防に有効 | 消化管出血リスク、CALR群での効果不明25 |

| ヒドロキシウレア (HU) | DNA合成阻害、細胞産生抑制 | 高リスク患者の第一選択、特に高齢者6 | 経口、高効果、長期使用経験 | 皮膚潰瘍、骨髄抑制、長期使用での二次がんリスク(議論あり)10 |

| ペグインターフェロンα | 免疫調節、骨髄細胞抑制 | 若年患者、妊婦の第一選択8 | 非発がん性、分子遺伝学的寛解の可能性 | 皮下注射、インフルエンザ様症状、倦怠感、うつ、甲状腺機能障害25 |

| アナグレリド | 巨核球成熟の特異的阻害 | HU抵抗性/不耐性患者の第二選択25 | 血小板への特異的作用、非発がん性 | 頭痛、動悸、体液貯留、浮腫、骨髄線維化リスクの可能性6 |

4.3. 特殊な状況における管理

- 妊婦:妊娠中のET管理は大きな課題であり、血液内科医と産科医の緊密な連携が必要です。ET患者の妊娠は、流産、胎児発育遅延、早産、母体の血栓症のリスクが高くなります。ヒドロキシウレアは催奇形性のリスクから禁忌であり、アナグレリドも胎盤を通過する可能性があるため通常避けられます25。より安全な選択肢には、妊娠期間中の低用量アスピリンと、細胞減少療法が必要な高リスク症例に対するペグインターフェロンαが含まれます。低分子量ヘパリンも、特に産褥期の血栓予防に使用されることがあります20。

- 極度の血小板増加:血小板数が1,500,000/μLを超えると、後天性フォン・ヴィレブランド症候群による出血リスクが著しくなります。このような場合、アスピリンの使用は慎重に検討する必要があり、血小板数が細胞減少療法で制御されるまで一時的に中止することがあります4。

4.4. 新規治療法と将来の研究動向

ET治療の分野は絶えず進化しており、症状管理だけでなく、病気の自然経過を変えることを目指しています。主な研究方向性は以下の通りです。

- JAK阻害剤:PVおよびPMFで承認されているルキソリチニブは、標準治療に抵抗性のET患者を対象に研究されています。血小板数の制御と全身症状の改善に効果を示しています10。

- LSD1阻害剤:ボメデムスタットは有望な治験薬で、後期臨床試験段階にあります。これは、造血幹細胞の増殖に重要な酵素を標的とする新しい機序で作用します25。

- その他の標的療法:MDM2など、がん細胞の生存に関わる他のシグナル伝達経路を標的とする薬剤も開発されています25。

第5部:血小板増加症との共存と将来の展望

ETのような慢性疾患の診断は人生を変える可能性がありますが、適切な理解と管理により、患者は充実した活動的な生活を送ることが十分に可能です。

5.1. 患者へのアドバイス:包括的な自己管理

医師の指示に従った治療の遵守に加え、合併症のリスクを最小限に抑えるために、健康の他の側面を包括的に管理することが非常に重要です。これには以下が含まれます。

- 心血管リスク因子の管理:血圧を良好に管理し、糖尿病であれば血糖値をコントロールし、健康的なコレステロール値を維持することが必須です。

- 禁煙:喫煙は非常に強力な独立した血栓症リスク因子です。禁煙は、ET患者が自身の健康を守るためにできる最も重要なことの一つです6。

- 健康的なライフスタイルの維持:バランスの取れた食事、適正体重の維持、定期的な運動は、心血管全体の健康に貢献し、倦怠感などの症状を管理するのに役立ちます。

5.2. 日本における背景:医療制度と経済的負担

日本の患者にとって現実的かつ重要な側面は、国の医療制度におけるETの法的地位です。ETは慢性的で稀な血液疾患であり、生涯にわたる経過観察が必要ですが、厚生労働省の「指定難病」のリストには含まれていません27。

これは重大な経済的・社会的影響を及ぼします。「指定難病」にリストされている疾患(例えば、免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)16)と診断された患者は、医療費に対して政府から相当な財政的支援を受けられます。ETがこのリストに含まれていないことは、患者がより大きな経済的負担に直面することを意味します。定期的な診察、頻繁な血液検査、そして特にペグインターフェロンαやアナグレリドのような新世代の高価な薬剤の費用は、多くの家庭にとって大きな経済的障壁となり得ます。この支援の欠如は、個人の財政計画の重要性と、費用対効果の高い治療選択肢について医療チームと率直に話し合う必要性を浮き彫りにします。また、これは将来的に患者団体による政策提言活動の潜在的な領域を示唆しています。

よくある質問 (FAQ)

血小板増加症と診断されました。これは「がん」ですか?

血小板増加症には二つの主要なタイプがあります。一つは「反応性血小板増多症」で、これは感染症や鉄欠乏など他の病気への反応として起こるもので、がんではありません。原因となっている病気が治療されれば、血小板数は正常に戻ります。もう一つは「本態性血小板血症(ET)」で、これは骨髄増殖性腫瘍という「慢性的な血液のがん」に分類されます。しかし、「がん」という言葉から連想される急性のものとは異なり、多くの場合、進行は非常に緩やかで、適切な管理を行えば予後は良好です6。

本態性血小板血症(ET)は遺伝しますか?

いいえ、本態性血小板血症は遺伝しません。この病気の原因となるJAK2、CALR、MPLなどの遺伝子変異は、生涯のいずれかの時点て造血幹細胞に発生する「後天性」のものであり、親から子へ受け継がれる「先天性」のものではありません。したがって、家族がこの病気だからといって、ご自身やご家族が発症するリスクが直接的に高まるわけではありません6。

血小板の数値が高いのですが、必ず治療が必要ですか?

必ずしもすべてのケースで治療が必要なわけではありません。治療の必要性は、血小板増加症のタイプと重症度によって決まります。「反応性血小板増多症」の場合は、原因となっている基礎疾患の治療が優先され、血小板自体を下げる薬は通常不要です。「本態性血小板血症(ET)」の場合でも、治療方針は個々の患者さんの血栓症リスクに基づいて決定されます。年齢、過去の血栓症の有無、遺伝子変異の種類などを考慮し、「超低リスク」と判断されれば経過観察のみの場合もあります。治療が必要な場合でも、低用量アスピリンの内服のみで済むこともあれば、血小板数を下げる「細胞減少療法」が必要になることもあります8。

結論

血小板増加症は、多様な原因から生じる可能性のある血液学的所見です。最も重要なことは、一般的で通常は良性の反応性血小板増多症と、慢性的な骨髄疾患である本態性血小板血症(ET)とを鑑別することです。

反応性血小板増多症の鍵は、根本原因を特定し治療することです。一方、ETは血液がんの一種ではありますが、正確な診断、臨床的および遺伝的要因に基づく慎重なリスク層別化、そして血栓・出血合併症を予防するための積極的な管理が行われれば、予後は一般的に非常に良好です8。

ET患者の将来展望は非常に明るいものです。病気の分子生物学に関するより深い理解が、新しい標的療法の開発を推進しています。研究の最終目標は、症状のコントロールや合併症の予防にとどまらず、病気の自然経過を変え、病的な幹細胞を排除し、いつの日か完全な治癒をもたらす可能性のある治療法を開発することです25。患者の皆様には、血液内科専門医と緊密な協力関係を維持し、最新情報を入手し、自身の健康管理に積極的に参加することが推奨されます。

免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康上の問題や症状がある場合は、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- 【血液専門医が解説】血小板増多症の症状・診断・治療. 上野御徒町こころみクリニック [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/knowledge/about-thrombocytosis/

- 血小板が多い. すこやか内科クリニック [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://sukoyaka-naika.com/bloglist/%E8%A1%80%E5%B0%8F%E6%9D%BF%E3%81%8C%E5%A4%9A%E3%81%84/

- 血小板増加症と血栓症. 日本血栓止血学会誌 [インターネット]. 2022. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: http://www.jsth.org/pdf/oyakudachi/202208_3.pdf

- 血小板増多. 今日の臨床サポート [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1089

- 反応性血小板増多症の症状・診断・治療. 上野御徒町こころみクリニック [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/knowledge/reactive-thrombocythemia/

- 本態性血小板血症 (ほんたいせいけっしょうばんけっしょう)とは. 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/essential_thrombocythemia/

- 慢性骨髄性白血病. 国立がん研究センター がん情報サービス [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/CML/index.html

- Barbui T, et al. Essential thrombocythemia: 2024 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2024;99(4):712-728. doi:10.1002/ajh.27211. PMID: 38269572

- Carobbio A, et al. Low-Risk Essential Thrombocythemia: A Comprehensive Review. Cancers (Basel). 2021;13(8):1886. doi:10.3390/cancers13081886. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8051994/

- 本態性血小板血症. MSDマニュアル プロフェッショナル版 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/11-%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%AD%A6%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E8%85%AB%E7%98%8D%E5%AD%A6/%E9%AA%A8%E9%AB%84%E5%A2%97%E6%AE%96%E6%80%A7%E7%96%BE%E6%82%A3/%E6%9C%AC%E6%85%8B%E6%80%A7%E8%A1%80%E5%B0%8F%E6%9D%BF%E8%A1%80%E7%97%87

- Moyo M, et al. Essential Thrombocytosis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539709/

- 注目すべき臨床試験と論文. がん研究会 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/pickup/backnumber_004.html

- 骨髄増殖性腫瘍. 順天堂大学医学部附属順天堂医院 血液内科 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://hosp.juntendo.ac.jp/clinic/department/ketsuekinaika/disease/disease04.html

- MPN事業(JSH-MPN-15). 一般社団法人 日本血液学会 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: http://www.jshem.or.jp/modules/research/index.php?content_id=5

- がんの統計 2023. 国立がん研究センター がん情報サービス [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/qa_links/report/statistics/pdf/cancer_statistics_2023_app_J.pdf

- 免疫性血小板減少症(指定難病63). 難病情報センター [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.nanbyou.or.jp/entry/157

- Barbui T, et al. Essential thrombocythemia: 2024 update on diagnosis, risk stratification, and management. FLORE [Internet]. 2024. Available from: https://flore.unifi.it/retrieve/60b3a697-2386-4b7c-815f-29b5cf0d5fa0/art%205%20pg%203.pdf

- 真性赤血球増加症・本態性血小板血症. 慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイト KOMPAS [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://kompas.hosp.keio.ac.jp/disease/000018/

- Essential thrombocythemia. Epocrates [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.epocrates.com/online/diseases/896/essential-thrombocythemia

- Essential Thrombocythemia. ConnectMD [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://pcnconnectmd.com/wp-content/uploads/2022/07/Essential-Thrombocythemia-Guidelines.pdf

- 8.本態性血小板血症の診断と治療. 日本血栓止血学会誌. 2008;19(2):206-212. Available from: https://www.jsth.org/publications/pdf/tokusyu/19_2.206.2008.pdf

- 日本血液学会 造血器腫瘍診療ガイドライン第3.1版(2024年版). 日本血液学会 [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: http://www.jshem.or.jp/gui-hemali/1_4.html

- Essential thrombocythemia: 2024 update on diagnosis, risk stratification, and management. ResearchGate [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/377693274_Essential_thrombocythemia_2024_update_on_diagnosis_risk_stratification_and_management

- 本態性血小板血症. 今日の臨床サポート [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=333

- 本態性血小板血症の治療. 日本血栓止血学会誌 [インターネット]. 2022. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://www.jsth.org/pdf/oyakudachi/202208_2.pdf

- Harrison CN, et al. Novel therapeutic strategies for essential thrombocythemia/polycythemia vera. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2023;2023(1):31-39. doi:10.1182/hematology.2023000454. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10133851/

- 本態性血小板血症. ユビー病気のQ&A [インターネット]. [引用日: 2025年6月19日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/diseases/essentialthrombocythemia