血液疾患とは(血液の構成と役割・主要疾患の分類)

「血液疾患」という言葉を聞いて、多くの方が漠然とした不安や、「白血病のことだろうか?」といった特定の病気のイメージを思い浮かべるかもしれません。しかし、血液疾患は非常に多岐にわたる病気の総称です。このガイドでは、まず「血液とは何か」「血液の病気にはどのような種類があるのか」という基本的な地図を、専門的な知識がない方にもわかりやすく、そして深く掘り下げて解説していきます。

血液は、私たちの体中を巡り、生命を維持するために不可欠な役割を果たしています。それは単なる赤い液体ではなく、多種多様な細胞や物質が精密なバランスで働く「生きた組織」です。このバランスが崩れることが、血液疾患の始まりとなります。

本記事は、血液疾患に関する医学的情報を提供することを目的としていますが、個別の医療アドバイスに代わるものではありません。ご自身の健康状態や症状に関して不安がある場合は、自己判断せず、必ず医療機関を受診してください。この記事が、ご自身の状態を理解し、医師とコミュニケーションをとるための一助となれば幸いです。

このセクションでは、まず血液の基本的な構成要素とその役割、そして血液疾患がどのように分類されるのかについて詳しく見ていきましょう。

血液の構成:血漿・赤血球・白血球・血小板の基礎

血液を試験管に入れて遠心分離すると、大きく二つの層に分かれます。上澄みの黄色っぽい液体部分が「血漿(けっしょう)」で、血液全体の約55%を占めます。そして、底に沈む赤い部分が「有形成分(血球)」で、約45%を占めます。この二つが、それぞれの役割を担っています。

1. 血漿(けっしょう):栄養と物質を運ぶ「川」

血漿の約90%は水分ですが、残りの10%に生命維持に不可欠な物質が溶け込んでいます。例えば、私たちが食事から摂取したブドウ糖や脂質、アミノ酸といった栄養素、体内で作られるホルモン、そして抗体(免疫グロブリン)などが含まれます。さらに重要なのが、「凝固因子(ぎょうこいんし)」と呼ばれるタンパク質です。これは、後述する血小板と協力して出血を止める(血液を固める)ために働きます。

2. 赤血球(せっけっきゅう):酸素を運ぶ「運搬船」

血液が赤いのは、この赤血球が大量に含まれているためです。赤血球の内部は「ヘモグロビン」という赤い色素タンパク質で満たされています。このヘモグロビンが、肺で酸素と結合し、体の隅々の細胞まで酸素を届け、代わりに二酸化炭素を受け取って肺まで持ち帰るという、ガス交換の役割を担っています。もし赤血球やヘモグロビンが少なくなると(これが「貧血」です)、細胞に十分な酸素が届かず、息切れ、動悸、めまい、そして強い倦怠感といった症状が現れます。赤血球の役割は、私たちが活動するためのエネルギー産生に直結しているのです。貧血には様々な種類があり、その原因を特定することが治療の第一歩となります。詳しくは貧血の分類に関するガイドもご参照ください。

3. 白血球(はっけっきゅう):体を守る「防衛隊」

白血球は、細菌、ウイルス、真菌(カビ)などの病原体や、体内で発生したがん細胞から体を守る「免疫」の中心的役割を担う細胞群の総称です。白血球と一口に言っても、その中には複数の種類が存在します。

- 好中球(こうちゅうきゅう):白血球の中で最も数が多く、主に細菌や真菌を貪食(どんしょく:食べて分解する)します。感染が起こると真っ先に駆けつける部隊です。

- リンパ球(T細胞、B細胞、NK細胞など):ウイルス感染細胞を攻撃したり、抗体(病原体を無力化する武器)を作ったり、免疫の司令塔として働いたりします。

- 単球(たんきゅう)/マクロファージ:好中球と同じく貪食作用を持ちますが、より大型で、死んだ細胞の掃除や免疫の伝達役も担います。

- 好酸球(こうさんきゅう)・好塩基球(こうえんききゅう):主にアレルギー反応や寄生虫感染に関与します。

白血球の数が異常に減少する(特に好中球が減る)と、感染症に対する抵抗力が極端に低下し、普段なら問題にならないような弱い菌にも負けてしまう(易感染性)状態になります。逆に、感染症や炎症があると白血球数は増加しますが、がん化によって異常な白血球が際限なく増え続けることもあります。健康診断での白血球数の異常は、体のどこかで起きているSOSサインかもしれません。

4. 血小板(けっしょうばん):出血を止める「修理工」

血小板は、細胞核を持たない小さな細胞の断片のような成分です。その主な役割は「一次止血」です。血管が傷ついて出血すると、血小板がその傷口に集まって粘着し、お互いに凝集して「血小板血栓」という名のフタ(かさぶたの原型)を作り、ひとまず出血を食い止めます。その後、血漿中の凝固因子が働き(二次止血)、より強固なフィブリンという網でフタを補強し、止血が完了します。

血小板の数が極端に減ると、小さな傷でも血が止まりにくくなったり、ぶつけてもいないのに皮膚に青あざ(内出血)や点状の出血(点状出血)ができたりします。血小板減少症の知識は、こうしたサインを見逃さないために重要です。

造血のしくみ:骨髄で何が起きているのか

これら赤血球、白血球、血小板といった多様な血液細胞は、どこで、どのようにつくられているのでしょうか。その答えは「骨髄(こつずい)」にあります。

骨髄は、太ももや背骨、骨盤などの大きな骨の中心部にある、スポンジ状の柔らかい組織です。ここは、血液細胞をつくる「工場」に例えられます。この工場には、「造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)」という、すべての血液細胞の「母親」にあたる特別な細胞が存在します。東京大学医科学研究所の資料[13]によれば、造血幹細胞は「自己複製能(自分と同じ細胞をコピーする能力)」と「多分化能(赤血球、白血球、血小板など、異なる種類の細胞に変化=分化する能力)」を併せ持っています。

この造血幹細胞が、体の要求に応じて分化・成熟を繰り返し、毎日おびただしい数の新しい血液細胞を生み出しています。例えば、赤血球の寿命は約120日、血小板は約10日、白血球の一部(好中球)は数時間から数日と、寿命は様々です。骨髄は、これらの寿命が尽きた細胞を補充するために、休むことなく新しい細胞を生産し、血液中に供給し続けているのです。

したがって、多くの血液疾患の根源は、この「骨髄」という工場にあります。工場の機能自体が低下し、すべての血液細胞がうまく作れなくなる病気(例:再生不良性貧血)や、特定の細胞ががん化して異常な細胞ばかりを無秩序に増殖させてしまう病気(例:白血病)などが、血液疾患の代表例です。医師が血液疾患を疑った場合に骨髄生検(骨髄検査)を行うのは、この「工場」の内部を直接調べて、問題の原因を特定するためなのです。

主要な血液疾患の分類マップ

血液疾患には非常に多くの種類がありますが、どの血液成分に異常があるかによって、大きく分類することができます。ここでは、日本の厚生労働省の整理[1, 2]やWHO(世界保健機関)による国際疾病分類(ICD-11)[4, 6]に基づき、その「地図」の概要を示します。

血液疾患は、大きく「**非腫瘍性(がんではない)**」と「**腫瘍性(がん)**」に分けられます。日本の行政文書など[2]では、実務的に以下のように大別されることがあります。

- 赤血球系・造血不全疾患:

主に赤血球の数や機能、あるいは骨髄の生産能力に問題があるグループです。危険なサインを伴う貧血(例:鉄欠乏性貧血、ビタミンB12欠乏性貧血)、赤血球が壊れやすくなる溶血性貧血、骨髄が機能不全に陥る再生不良性貧血などが含まれます。

- 血栓・止血疾患:

血小板や凝固因子の異常により、血が止まりにくい(出血傾向)、または逆に血が固まりやすい(血栓傾向)状態になるグループです。代表的なものに、血小板が減少する免疫性血小板減少症(ITP)や、凝固因子が先天的に不足する血友病、フォン・ヴィレブランド病などがあります。血が止まりにくい疾患には様々な原因が潜んでいます。

- 白血球系・造血器腫瘍疾患:

白血球の機能異常(例:好中球減少症)や、血液細胞ががん化する疾患群です。これがいわゆる「血液がん」であり、次の項目で詳しく解説します。

血液がん(白血病・リンパ腫・骨髄腫)の基本区分

「血液がん」は、造血幹細胞やその分化過程にある細胞ががん化し、異常な細胞(がん細胞)が骨髄やリンパ節で無秩序に増殖する病気の総称です。これらは「造血器腫瘍」とも呼ばれます。国立がん研究センターのがん情報サービス[9]でも、血液のがんは固形がん(胃がんや肺がんなど)とは異なる特徴を持つと解説されています。

血液がんは、どの細胞ががん化したか、どのような経過をたどるかによって、主に以下の3つに大別されます[3]。

1. 白血病(はっけつびょう)

骨髄の中で造血幹細胞や若い血液細胞(芽球)ががん化し、異常な白血病細胞が骨髄を埋め尽くし、血液中に溢れ出てくる病気です。正常な血液細胞(赤血球、白血球、血小板)が作れなくなるため、貧血、感染、出血といった症状が急速に現れます。

- 急性白血病(AML: 急性骨髄性白血病, ALL: 急性リンパ性白血病):未熟な細胞ががん化し、進行が非常に速いタイプ。

- 慢性白血病(CML: 慢性骨髄性白血病, CLL: 慢性リンパ性白血病):ある程度成熟した細胞ががん化し、進行が比較的ゆっくりなタイプ。

健康診断などでリンパ球の増加を指摘された場合、慢性リンパ性白血病の初期である可能性もゼロではありません(多くは感染症など一過性のものですが)。

2. 悪性リンパ腫(あくせいリンパしゅ)

白血球の一種であるリンパ球が、リンパ節、脾臓、扁桃腺といったリンパ組織でがん化したものです。「ホジキンリンパ腫」と「非ホジキンリンパ腫」の二つに大きく分けられ、さらに非ホジキンリンパ腫は数十種類以上の非常に細かいタイプに分類されます。主な症状は、首や脇の下、足の付け根などのリンパ節の腫れですが、発熱や体重減少、寝汗を伴うこともあります。

3. 多発性骨髄腫(たはつせいこつずいしゅ)

リンパ球の中の「形質細胞」という、抗体を作る細胞ががん化した病気です。異常な形質細胞(骨髄腫細胞)が骨髄の中で増殖し、異常なタンパク質(Mタンパク)を大量に作り出します。この骨髄腫細胞が骨を破壊するため、骨の痛みや骨折(病的骨折)を引き起こしたり、腎臓の機能障害、貧血、高カルシウム血症などを起こしたりします。

これらの血液がんのほかにも、赤血球や血小板が異常に増える骨髄増殖性腫瘍(MPN)や、正常な血液細胞を作れなくなる骨髄異形成症候群(MDS)なども、広い意味での血液がんの仲間とされています。

危険なサイン:発熱・出血・極端なだるさは受診を

血液疾患の多くは、初期には症状が出にくいか、または「疲れ」や「風邪」と見過ごされがちな症状しか示しません。しかし、中には急速に進行し、命に関わる状態になるものもあります。以下のサインは、血液疾患の可能性を示す「レッドフラグ(危険信号)」であり、特に注意が必要です。

1. 38℃以上の原因不明の発熱、または悪寒・震えを伴う発熱

これは感染症のサインですが、血液疾患(特に白血病や好中球減少症)があると、免疫力が極端に低下しています。特に、がんの化学療法中などで白血球(好中球)が減少している状態での発熱は、「発熱性好中球減少症(FN)」と呼ばれ、急速に重篤な敗血症に進展する可能性があるため、夜間や休日であっても直ちに医療機関(通常は治療を受けている病院)への連絡・受診が必要な緊急事態です。米国疾病予防管理センター(CDC)[10]も、好中球減少中の発熱は深刻な感染症の最初の兆候であることが多いと警告しています。

2. 止まりにくい出血、または広範な皮下出血(あざ)や点状出血

血小板の極端な減少や、凝固因子の異常が考えられます。鼻血が30分以上止まらない、歯磨きで歯茎からの出血が止まらない、ぶつけた記憶がないのに広範囲に青あざができる、皮膚に針で刺したような無数の赤い点(点状出血)が出現する、黒い便(タール便)や血尿が出る、といった症状は、重篤な出血性疾患[12]や急性白血病の可能性があります。

3. 急速に進行する倦怠感、息切れ、動悸、めまい

これらは重度の貧血の典型的な症状です。ゆっくり進行した貧血(慢性貧血)の場合、体がある程度慣れてしまいますが、急性白血病や急性の出血、溶血発作などで急速に貧血が進行すると、体は酸素不足に耐えられず、強い症状が出現します。特に、安静にしていても息苦しい、立ち上がると目の前が暗くなる(失神前駆)といった場合は、速やかな受診が必要です。

これらの症状は、必ずしも血液疾患だけが原因とは限りません。しかし、これらは体が発している重要なSOSサインです。血液疾患の全体像を理解するとともに、CDCが推奨する感染症の兆候[11]にも注意を払い、これらのサインに気づいたら、決して「様子を見よう」と自己判断せず、かかりつけ医や専門の医療機関に相談してください。

血液疾患に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 血液は何でできていますか?

A: 血液は、液体成分の「血漿」と、細胞成分の「有形成分」でできています。血漿は栄養素やホルモン、凝固因子を運びます。有形成分には、酸素を運ぶ「赤血球」、免疫を担う「白血球」、出血を止める「血小板」の3種類があります。これらが精密なバランスで働くことで、私たちの体は維持されています。

Q2: 血液疾患はどのように分類されますか?

A: 非常に多くの種類がありますが、主に「どの血液成分の病気か」で分類されます。日本の厚生労働省の整理[1, 2]などでは、(1)赤血球や造血機能の異常(貧血など)、(2)血小板や凝固因子の異常(出血しやすい病気など)、(3)白血球の異常やがん(白血病やリンパ腫など)の3つに大別されることが多いです。

Q3: 血液がんにはどのような種類がありますか?

A: 血液がんは「造血器腫瘍」とも呼ばれ、主に3つのタイプに分けられます[3, 9]。(1)骨髄で異常な血液細胞が増える「白血病」、(2)リンパ節などでリンパ球ががん化する「悪性リンパ腫」、(3)抗体を作る形質細胞ががん化する「多発性骨髄腫」です。それぞれ進行の速さや症状、治療法が異なります。

Q4: 38℃以上の発熱がある時、なぜ特に注意が必要なのですか?

A: 血液疾患の治療中(特に化学療法後)や、病気自体によって白血球の中の「好中球」が極端に減っている(好中球減少症)場合があるためです。好中球は細菌と戦う主要な部隊であり、これがいない状態での発熱は、重篤な感染症(敗血症)に急速に進む危険性があります[10, 11]。これは「発熱性好中球減少症」と呼ばれ、医学的な緊急事態とされています。

Q5: 輸血は「全血(すべての血液)」ではなく、成分ごとに行うのですか?

A: はい。現代の医療では、献血で提供された血液(全血)を、「赤血球濃厚液」「血小板濃厚液」「新鮮凍結血漿(FFP)」などの成分に分離して保存します。WHOの指針[7, 9]でも推奨されているように、患者さんが不足している成分だけを補充する「成分輸血」が一般的です。これにより、血液という貴重な資源をより効率的かつ安全に使用することができます。

赤血球の病気(貧血・溶血性疾患・再生不良性貧血)

前節では血液全体の構成要素とその役割について概観しました。本節では、その中でも最も多くの人が関わる可能性のある「赤血球」に焦点を当て、その代表的な疾患群を深く掘り下げていきます。赤血球は、肺から取り込んだ酸素を全身の細胞に届けるという、生命維持に不可欠な役割を担っています。

「血液の病気」と聞いて、多くの方がまず「貧血」を思い浮かべるかもしれません。「最近、階段を上るだけで息が切れる」「朝起きるのがつらい」「顔色が悪いと指摘された」といった症状は、まさにこの赤血球がうまく機能していないサインである可能性があります。しかし、貧血は単なる「血が薄い」状態ではなく、その背後には様々な原因が隠れています。ここでは、赤血球が「作れない」問題、「壊れてしまう」問題、そして「工場の機能不全」という3つの大きなカテゴリーに分けて、それぞれの病態と最新の知見を詳しく解説します。

貧血:「酸素の運び屋」が不足する状態

貧血とは、血液中のヘモグロビン(Hb)濃度が基準値を下回った状態を指します。ヘモグロビンは赤血球の主成分であり、酸素と結合して全身に運ぶタンパク質です。このヘモグロビンが減少すると、体中の細胞が酸素不足に陥り、倦怠感、息切れ、動悸、めまい、頭痛といった多彩な症状が現れます。

[cite_start]

世界保健機関(WHO)は、年齢や性別、妊娠の有無によって貧血の定義を細かく定めており、例えば非妊娠成人女性ではHb 12 g/dL未満、成人男性では13 g/dL未満が一つの目安とされています [cite: 1]。健康診断などで貧血を指摘された場合、単に鉄分を補給すれば良いと考えるのは早計です。なぜなら、貧血はその原因によって治療法が全く異なるためです。

貧血の診断では、まず血液検査(CBC)における赤血球指数(MCV, MCH, MCHCなど)が重要な手がかりとなります。特にMCV(平均赤血球容積)は赤血球の「大きさ」を示し、貧血を大別するのに役立ちます。

- 小球性貧血(MCV低値):赤血球が小さいタイプで、最も多いのが鉄欠乏性貧血です。ヘモグロビンの材料である鉄が不足することで起こります。

- 大球性貧血(MCV高値):赤血球が大きいタイプで、代表的なものに巨赤芽球性貧血(ビタミンB12や葉酸の欠乏)があります。

- 正球性貧血(MCV正常):赤血球の大きさは正常ですが、数が足りない状態です。急性の出血や、後述する溶血性貧血、再生不良性貧血の初期段階などで見られます。

これらの中でも特に頻度の高い、鉄欠乏性貧血と巨赤芽球性貧血について詳しく見ていきましょう。貧血には様々な分類があり、その原因を特定することが治療の第一歩となります。日常生活で貧血を疑う危険なサインを見逃さないことも重要です。

鉄欠乏性貧血:最も一般的だが、原因検索が最重要

鉄欠乏性貧血は、文字通り体内の鉄が不足し、ヘモグロビンを十分に合成できなくなる状態です。症状はゆっくりと進行するため、体が酸素不足に「慣れて」しまい、重度の貧血になるまで自覚症状がないことも少なくありません。特に女性は月経により定期的に鉄を失うため、潜在的な鉄欠乏状態(隠れ貧血)にあることが多いとされています。

診断は、血清フェリチン(体内の貯蔵鉄を反映)の低下や、トランスフェリン飽和度の低下(鉄を運ぶタンパク質の空き具合)などで確定します。治療は経口鉄剤の補充が基本ですが、最も重要なのは「なぜ鉄が欠乏したのか」という原因を徹底的に追求することです。成人男性や閉経後女性の鉄欠乏性貧血では、消化管(胃や大腸)からの慢性的な出血(潰瘍、がん、ポリープなど)が隠れている可能性があり、内視鏡検査などが不可欠です。鉄欠乏性貧血の背景には、単なる栄養不足以上の問題が潜んでいることを理解し、適切な治療と食事改善を行う必要があります。

巨赤芽球性貧血:ビタミンB12・葉酸の不足

一方、赤血球が異常に大きくなる(MCV高値)のが巨赤芽球性貧血です。これは、赤血球が骨髄で成熟する過程に必要なビタミンB12または葉酸が不足し、正常な細胞分裂ができなくなるために起こります。これらのビタミンはDNAの合成に不可欠であり、不足すると赤血球だけでなく、白血球や血小板も減少することがあります。

原因としては、ビタミンB12の吸収障害(胃の切除後や自己免疫による胃炎など)、極端な菜食主義(B12は主に動物性食品に含まれるため)、葉酸の摂取不足(アルコール多飲や妊娠・授乳期など)が挙げられます。特にビタミンB12の欠乏は、貧血症状に加えて、手足のしびれや感覚障害、記憶障害といった不可逆的な神経症状を引き起こす可能性があるため、早期の診断と補充療法(通常は注射)が極めて重要です。ビタミン欠乏による貧血と、巨赤芽球性貧血の特有の症状を理解しておくことが大切です。

溶血性疾患:「作られる」より「壊される」が早い状態

貧血の原因として次に重要なのが「溶血」です。これは、赤血球がその寿命(約120日)を全うする前に、何らかの原因で早期に破壊されてしまう病態の総称です。骨髄が赤血球の産生を代償しようとしますが(網赤血球の増加)、破壊のスピードが産生を上回ると貧血が進行します。

溶血性疾患の特徴は、貧血症状に加えて、赤血球の破壊によって生じる物質(老廃物)による症状が現れることです。具体的には、赤血球が壊れてヘモグロビンが放出され、それが代謝されてできるビリルビンが増加し、皮膚や白目が黄色くなる黄疸(おうだん)が出たり、尿の色が濃く(コーラ色に)なったりします。この状態を診断するためには、特徴的な検査所見の組み合わせを確認します。

溶血を疑う主な検査所見:

- LDH(乳酸脱水素酵素)の上昇:赤血球内に多く含まれる酵素が、破壊により血中に漏れ出すため高値になります。

- 間接ビリルビンの上昇:ヘモグロビンが分解されて生じる物質で、肝臓での処理が追いつかずに増加します。

- ハプトグロビンの低下:血中のヘモグロビンと結合して処理するタンパク質で、溶血が起きると消費されて著しく低下します。

- 網赤血球(もうせっけっきゅう)の増加:骨髄が破壊を補おうと、未熟な赤血球(網赤血球)をどんどん血中に送り出すため増加します。

溶血の原因は、赤血球自体に問題がある「内因性」と、赤血球の外部からの攻撃による「外因性」に大別されます。溶血性貧血の原因は多岐にわたりますが、ここでは特に重要な自己免疫性溶血性貧血(AIHA)と、先天性の異常について触れます。

自己免疫性溶血性貧血(AIHA):自分の免疫が赤血球を攻撃する

外因性溶血の代表が、自己免疫性溶血性貧血(AIHA)です。これは、本来なら細菌やウイルスなど外敵を攻撃するはずの「免疫」が、何らかの異常により自分自身の赤血球を「敵」と誤認し、抗体(自己抗体)を作って攻撃・破壊してしまう病気です。この自己抗体が赤血球に付着しているかどうかを調べる検査が「直接抗グロブリン試験(DAT)」(クームス試験)であり、AIHAの診断に不可欠です。

治療の第一選択は、免疫の暴走を強力に抑える副腎皮質ステロイドの内服です。多くの場合、ステロイドで溶血はコントロールされますが、減量すると再発することや、長期使用による副作用(感染症、糖尿病、骨粗しょう症など)が問題となることがあります。近年、ステロイドで効果不十分または再発した難治性のAIHAに対しては、Bリンパ球(抗体を作る細胞)を標的とする分子標的薬であるリツキシマブが使用されることが増えています。

ただし、リツキシマブは免疫力を強力に抑えるため、重篤な感染症のリスクを高めることが報告されています。特に、B型肝炎ウイルスのキャリアである場合、ウイルスの再活性化を招く危険性があり、治療前に必ずウイルスのチェックと予防内服が必要です。AIHAの治療は、病気の勢いを抑えることと、治療による副作用(特に感染症)のバランスを慎重に管理することが求められます。

先天性の溶血性貧血

一方、赤血球自体に生まれつきの問題がある「内因性」の溶血もあります。これには、赤血球の膜に異常がある(遺伝性球状赤血球症など)、赤血球内の酵素が欠損している(G6PD欠損症、ピルビン酸キナーゼ(PK)欠損症など)、あるいはヘモグロビンの構造自体に異常がある(サラセミア、鎌状赤血球症)といった、遺伝性の溶血性貧血が含まれます。これらは後のセクションで詳しく解説します。

再生不良性貧血:「血液の工場」そのものが機能不全

最後に紹介する再生不良性貧血(SAA)は、これまでの2つのカテゴリーとは根本的に異なります。これは赤血球が「作れない」あるいは「壊れる」のではなく、血液細胞を生み出す「工場」である骨髄そのものが機能不全に陥り、血液細胞全体(赤血球、白血球、血小板)を作り出せなくなる病気です。

多くは自己免疫的なメカニズム、すなわち免疫系が骨髄にある造血幹細胞(血液の“タネ”となる細胞)を攻撃してしまうことで発症すると考えられています。その結果、赤血球の減少(貧血症状)、白血球(特に好中球)の減少(感染しやすくなる)、血小板の減少(出血しやすくなる)という「汎血球減少」の状態に陥ります。

診断は、血液検査で汎血球減少と網赤血球の著しい低下(工場が動いていない証拠)を確認し、最終的には骨髄生検(骨髄穿刺)を行い、骨髄が「低形成」(スカスカの状態)になっていることを確認して確定します。

再生不良性貧血の治療アルゴリズム

再生不良性貧血の治療は、患者の年齢と重症度、そして適合するドナー(提供者)の有無によって大きく異なります。

- 造血幹細胞移植(HSCT):

若年者(通常40〜50歳以下)で、HLA(白血球の型)が一致する兄弟姉妹などのドナーがいる場合、根治を目指せる造血幹細胞移植が第一選択となります。これは、異常な免疫系と機能不全の骨髄を、健康なドナーのものに置き換える治療法です。 - 免疫抑制療法(IST):

上記以外の場合、すなわち高齢者や適切なドナーがいない場合の標準治療は、造血幹細胞への攻撃を抑えるための免疫抑制療法です。具体的には、ATG(抗胸腺細胞グロブリン)とシクロスポリン(CsA)の併用療法が標準です。ATGはTリンパ球(攻撃の実行犯)を強力に除去する薬剤であり、ウマ由来ATGがウサギ由来ATGよりも奏効率や生存率で優れるとの臨床試験結果があります。シクロスポリンはリンパ球の活動を抑える内服薬で、長期間の服用が必要です。

シクロスポリンの服用中は、腎機能障害や高血圧、感染症といった副作用に注意が必要であり、定期的な血中濃度のモニタリングが欠かせません。

新しい治療選択肢:エルトロンボパグ

近年、この標準的な免疫抑制療法(ATG+CsA)に、エルトロンボパグ(トロンボポエチン受容体作動薬)という薬剤を上乗せする治療法が注目されています。エルトロンボパグは本来、血小板を増やす薬ですが、骨髄の造血幹細胞を刺激し、その回復を促す作用があることが分かりました。複数の臨床試験において、ATG+CsAにエルトロンボパグを併用することで、従来の治療法よりも高い奏効率(血液数値が改善する割合)が得られることが示されています。

赤血球疾患の診断ステップ:何が疑われているのか?

これまでに見てきたように、「貧血」という一つの症状の背後には、材料不足(鉄、B12、葉酸)、破壊の亢進(溶血)、工場の機能不全(再生不良性貧血)といった全く異なる病態が存在します。医師は、これらの病態をどのように見分けていくのでしょうか。

その最初のステップが、ヘモグロビン値や赤血球数といった基本的なCBC(全血球計算)と、赤血球指数(特にMCV)です。

次に重要なのが、網赤血球数です。網赤血球は骨髄の産生能力を示します。

- 網赤血球が「増加」している貧血は、骨髄(工場)は元気で、むしろ過剰に働いていることを意味します。これは主に、末梢での破壊(溶血)または喪失(出血)が原因であることを示唆します。

- 網赤血球が「減少」している貧血は、骨髄(工場)自体が赤血球をうまく作れていないことを意味します。これは、材料不足(鉄欠乏、B12/葉酸欠乏)か、工場そのものの機能不全(再生不良性貧血、骨髄異形成症候群など)が原因であることを示唆します。

このMCVと網赤血球数の組み合わせによって、医師は鑑別診断の的を絞り、次のステップ(鉄代謝検査、ビタミン測定、溶血マーカー、直接抗グロブリン試験、あるいは骨髄検査)へと進んでいきます。赤血球の病気は多岐にわたりますが、体系的な検査によってその原因を突き止めることが、適切な治療への最短距離となります。

白血球の病気(白血病・リンパ腫・好中球減少症)

前節では、酸素を運ぶ「赤血球」の病気について詳しく見てきました。本節では、私たちの体を感染から守る「免疫」の主役である「白血球」に関する病気に焦点を当てます。白血球は、細菌やウイルスと戦う兵士のような存在ですが、この兵士が異常に増えすぎたり(がん化)、逆に減りすぎたりすることで、生命を脅かす深刻な事態を引き起こすことがあります。

[cite_start]

「白血病」や「リンパ腫」といった言葉は、多くの方にとって最も不安をかき立てる病名かもしれません。また、「好中球減少症」は、特にがん治療を受けている方にとって、日々の生活で最も注意すべき合併症の一つです。ここでは、これらの白血球の病気がどのようなものなのか、なぜ起こるのか、そして最新の治療法がどのように進歩しているのかについて、日本血液学会の2024年版ガイドライン[cite: 1]や最新の研究に基づき、深く掘り下げて解説します。健康診断で白血球数の異常を指摘された方、あるいはご家族がこれらの病気と向き合っている方々の不安を、正しい知識で少しでも和らげることを目指します。

白血病(Leukemia):血液と骨髄のがん

白血病は、しばしば「血液のがん」と呼ばれますが、より正確には「骨髄のがん」です。骨髄は骨の中心にあるスポンジ状の組織で、私たちの体が必要とするすべての血液細胞(赤血球、白血球、血小板)を生み出す「工場の」ような場所です。白血病は、この工場で血液細胞の「設計図」にあたる遺伝子に異常が起こり、「白血病細胞」と呼ばれる異常な白血球が、コントロールを失って無秩序に増殖する病気です。

この異常な白血病細胞が骨髄の工場を占拠してしまうと、正常な血液細胞を作るスペースがなくなってしまいます。その結果、以下のような深刻な症状が現れます。

- 正常な赤血球が作れない → 酸素が運べず、深刻な貧血に。動悸、息切れ、極度の倦怠感を引き起こします。

- 正常な血小板が作れない → 血を止める力が弱まり、鼻血や歯茎からの出血が止まらない、少しぶつけただけで広範な青あざができるといった出血傾向が見られます。

- 正常な白血球が作れない → 免疫力が極端に低下し、普段なら問題にならないような弱い細菌やウイルスにも感染しやすくなり、重い肺炎や敗血症を引き起こします。

白血病の診断には、血液検査で異常な細胞の存在を確認するだけでなく、どのタイプの白血病かを正確に特定するために、骨髄検査(骨髄穿刺・生検)が不可欠です。この検査で、骨髄の状態、白血病細胞の割合、そして最も重要な「染色体・遺伝子異常」の種類を調べます。この遺伝子レベルの情報が、治療方針を決定する上で極めて重要になります。

急性白血病(Acute Leukemia):時間との戦い

急性白血病(AL)は、非常に未熟な「芽球」と呼ばれる細胞が爆発的に増殖し、数週間から数ヶ月という短期間で急速に進行する病気です。これは血液内科における最も緊急性の高い状態の一つです。急性白血病は、細胞の起源によって主に2つに大別されます。

- 急性骨髄性白血病(AML):骨髄系の細胞から発生します。米国国立がん研究所(NCI)の2025年の情報によれば、AMLの治療成績は年齢に大きく左右され、60歳未満の患者では寛解導入療法(まず病気を抑え込む治療)による寛解率(病気が一時的に消失する率)が65%を超えることが期待される一方、高齢者では治療の合併症リスクが高まることが示されています。

- 急性リンパ性白血病(ALL):リンパ系の細胞から発生します。日本血液学会のガイドラインでは、ALLと「リンパ芽球性リンパ腫」(骨髄ではなくリンパ節などで塊を作るタイプ)は、本質的に同じ病気が異なる現れ方をしたもの(連続したスペクトラム)として扱われます。

急性白血病の治療は、強力な化学療法(抗がん剤治療)を組み合わせ、骨髄ごと白血病細胞を叩き潰すことを目指します。その後、必要に応じて造血幹細胞移植(骨髄移植など)が行われます。

慢性白血病(Chronic Leukemia):長期的な管理

慢性白血病は、ある程度成熟した白血球がゆっくりと増殖する病気で、進行が穏やかなため、初期には自覚症状がないことも少なくありません。しかし、放置すれば急性白血病と同様に深刻な状態に至る可能性があります。

- 慢性骨髄性白血病(CML):フィラデルフィア染色体という特定の遺伝子異常によって引き起こされます。かつては難治性の病気でしたが、現在は「分子標的薬」という特効薬(異常な遺伝子が作るタンパク質だけを狙い撃ちする薬)の登場により、薬を飲み続けることで病気をコントロールし、健康な人とほぼ変わらない生活を送ることが可能になりました。これは、骨髄増殖性腫瘍(MPN)と呼ばれる疾患群の一つに分類されます。

- 慢性リンパ性白血病(CLL):成熟したリンパ球が異常に増殖します。日本血液学会の2024年版ガイドラインでも、無症状の場合は治療を開始せず、「経過観察(Watchful Waiting)」が標準的な方針とされています。症状が出現したり、病気が進行したりした段階で、分子標的薬などによる治療が開始されます。

悪性リンパ腫(Malignant Lymphoma):リンパ系の腫瘍

悪性リンパ腫は、白血球の一種である「リンパ球」ががん化し、主にリンパ節、脾臓、扁桃腺といったリンパ組織で増殖する病気です。白血病が骨髄という「工場」自体の問題であるのに対し、リンパ腫はリンパ球が「任務地」であるリンパ節などで異常な塊(腫瘍)を作る病気とイメージすると分かりやすいでしょう。WHOのIARC(国際がん研究機関)による2024年の統計でも、世界的に見ても罹患率の高い血液がんの一つとされています。

主な症状は、首、脇の下、足の付け根(鼠径部)などのリンパ節が、痛みなく腫れてくることです。また、「B症状」と呼ばれる、明らかな原因のない発熱、ひどい寝汗、急激な体重減少(半年で10%以上)を伴う場合は、病気が活発であるサインと考えられます。「リンパ球」のがんであるため、リンパ球増加症として血液検査で発見されることもあります。

診断の鍵は「生検」:なぜ針生検では不十分なのか

悪性リンパ腫の診断において、最も重要な検査は「生検」です。これは、腫れているリンパ節の一部または全部を外科的に切除し、顕微鏡で詳細に調べる病理診断のことです。

ここで非常に重要なことは、日本血液学会のガイドラインでも強調されているように、「針生検(細い針を刺して細胞を吸引する検査)だけでは診断に不十分なことが多い」という点です。なぜなら、リンパ腫の診断は、個々の細胞の顔つき(異型度)だけでなく、リンパ節全体の構造(正常な構造が破壊されているか、異常な細胞がどのように配置されているか)を見て初めて確定できるからです。針生検ではこの「構造」まで評価することが難しいため、可能な限りリンパ節全体を摘出する「開放生検」が原則とされています。

非ホジキンリンパ腫(NHL):多様なタイプ

悪性リンパ腫の大半(日本では約90%)を占めるのが非ホジキンリンパ腫です。これはさらに数十種類以上の細かいタイプに分類されますが、臨床的には大きく「進行の速さ」で分けられます。

- インドレント(低悪性度)リンパ腫:進行が非常にゆっくりなタイプです。代表例は「濾胞性リンパ腫(FL)」です。日本血液学会のガイドラインによれば、症状がなければ治療をせず「経過観察」を行うことも多いですが、再発を繰り返す特徴があります。また、長期的には約10%が、より悪性度の高いタイプに「形質転化」するリスクがあります。

- アグレッシブ(中・高悪性度)リンパ腫:進行が速いタイプです。代表例は「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)」で、NHLの中で最も多いタイプです。進行が速いため、診断がつき次第、速やかに強力な化学療法(R-CHOP療法など)を開始する必要があります。治療への反応は良好なことが多く、治癒を目指せる病気です。

ホジキンリンパ腫(HL):比較的稀だが治癒率が高い

ホジキンリンパ腫は、リンパ腫全体の約10%を占めるタイプで、「リード・ステルンベルグ細胞」という特徴的な巨大切片の出現が特徴です。比較的若い世代(20代〜30代)に一つのピークがあり、放射線治療や化学療法が非常によく効き、治癒率が高いがんの一つです。ただし、治療から数十年後に二次がん(白血病や他のがん)や心臓病などの「晩期合併症」が起こるリスクがあるため、長期的なフォローアップが重要です。治療が強力になることも多く、支持療法としての輸血や、場合によっては造血幹細胞移植が検討されることもあります。

好中球減少症:感染防御の最前線が崩れる時

白血病やリンパ腫が「がん」そのものであるのに対し、好中球減少症は「状態」を示す言葉です。これは、白血球の中でも最も数が多く、細菌や真菌(カビ)の感染から体を守る最前線の兵士である「好中球」が、著しく減少した状態を指します。

この状態は、白血病自体が骨髄を占拠することによっても起こりますが、臨床現場で最も頻繁に遭遇するのは「化学療法(抗がん剤治療)の副作用」として起こるケースです。抗がん剤は、がん細胞のような分裂が速い細胞を攻撃しますが、正常な細胞の中でも分裂が速い骨髄細胞も攻撃してしまうため、一時的に好中球が作れなくなるのです。詳しい原因や対策については、白血球減少症の解説記事もご覧ください。

好中球が極端に減ると(一般に500/μL未満)、体はほぼ無防備な状態になります。普段なら問題にならない口の中や腸内の常在菌、あるいは皮膚の小さな傷から侵入した細菌が、一気に全身に広がり、重篤な感染症(敗血症)を引き起こすリスクが跳ね上がります。患者さんから「白血球を増やす食べ物はないか」という質問をよく受けますが、化学療法による減少は食事で直接回復させることは難しく、体が自然に回復するまでの期間(通常1〜2週間)を、いかに感染させずに乗り切るかが勝負となります。

発熱性好中球減少症(FN):1時間の壁という救急対応

好中球減少症の中でも、最も恐れられ、厳重な管理が必要なのが「発熱性好中球減少症(Febrile Neutropenia: FN)」です。これは、好中球が減少している状態(500/μL未満など)で、38.0℃以上の発熱をきたした状態を指します。

FNは、血液内科医や腫瘍内科医にとって「医療における緊急事態(メディカル・エマージェンシー)」として扱われます。なぜなら、好中球がいない状態での発熱は、ほぼ「重篤な感染症(敗血症)の始まり」を意味するからです。兵士がいないため、体は炎症反応(膿を作るなど)をまともに起こすことすらできず、水面下で感染が急速に全身に広がります。

日本臨床腫瘍学会(JSMO)の2024年版FNガイドラインや英国NHSのガイドラインなど、国際的なコンセンサスとして「1時間の壁(The 1-Hour Wall)」という考え方が徹底されています。これは、「FN患者が医療機関に到着してから(あるいは発熱を認識してから)1時間以内に広域抗菌薬(さまざまな細菌に効く点滴薬)の投与を開始する」というルールです。この初期対応が数時間遅れるだけで、救命率が著しく低下することがわかっています。

したがって、がん化学療法を受けている患者さんには、「好中球が下がる時期(通常、抗がん剤投与から7〜14日後)に38.0℃以上の熱が出たら、夜中であっても救急車を呼んででも、すぐに病院に連絡・受診してください」と厳しく指導されます。これは、好中球減少症(FN)のリスク管理において最も重要な患者教育の一つです。

治療法の進歩:分子標的薬からCAR-T療法まで

白血病やリンパ腫の治療は、この20年で劇的に進歩しました。かつては強力な化学療法しか選択肢がありませんでしたが、現在では病気の「原因」となる遺伝子やタンパク質だけを狙い撃ちする「分子標的薬」が次々と開発されています。

特に「再発・難治性(R/R)」のリンパ腫治療におけるゲームチェンジャーとなっているのが「CAR-T(カーティー)療法」です。これは、患者さん自身の免疫細胞(T細胞)を一度体外に取り出し、がん細胞(目印はCD19など)を見つけて攻撃できるように遺伝子改変(リプログラミング)し、再び体内に戻すという、非常に高度な免疫細胞療法です。

日本血液学会のガイドラインでも、一次治療が効かなかったり、早期に再発したりしたDLBCL(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)に対して、CAR-T療法が強く推奨されています。日本においても、PMDA(医薬品医療機器総合機構)によって複数のCAR-T製品が承認されており、濾胞性リンパ腫などへも適応が拡大しています。これらの治療法は、白血病によって引き起こされる高白血球症(白血球が多すぎて血液がドロドロになる状態)の管理にも新たな道を開いています。これらの進歩は、白血球の病気が「不治の病」から「管理・治癒を目指せる病気」へと変わりつつあることを示しています。

血小板の病気(血小板減少症・本態性血小板血症)

前節では、体の大切な防御システムである「白血球」の病気について詳しく見てきました。血液は、赤血球、白血球、そしてもう一つの非常に重要な細胞成分である「血小板(けっしょうばん)」で構成されています。

血小板は、私たちの体にとって「内なる修理工」のような存在です。血管が傷ついたとき、真っ先にその場所に集まり、互いにくっつき合って「血栓(けっせん)」と呼ばれるかさぶたの元を作り、出血を止める(止血)という重要な役割を担っています。

しかし、この血小板の数が「少なすぎる」か「多すぎる」、あるいは「正常に機能しない」と、重大な問題を引き起こします。少なすぎれば出血が止まらなくなり、多すぎれば今度は体の中で不必要な血栓ができて血管を詰まらせてしまいます。このセクションでは、血小板の数に異常をきたす代表的な二つの疾患、「免疫性血小板減少症(ITP)」と「本態性血小板血症(ET)」について、その原因から最新の治療、日常生活での注意点までを深く掘り下げて解説します。

免疫性血小板減少症(ITP)とは?

「最近、ぶつけた記憶もないのに青あざ(紫斑)ができる」「歯磨きで歯茎から血が出やすい」「小さな赤い点々(点状出血)が足に出ている」。もしこのような症状に気づいたら、それは免疫性血小板減少症(ITP: Immune Thrombocytopenia)のサインかもしれません。

ITPは、本来体を守るはずの免疫システムが誤作動を起こし、自分自身の血小板を「敵」とみなして攻撃してしまう自己免疫疾患の一つです。具体的には、血小板に対する「自己抗体」が作られ、その抗体がくっついた血小板が、主に脾臓(ひぞう)で破壊されてしまうのです。また、骨髄での血小板の生産が抑制されることもあります。

ITPの診断は非常に特徴的で、「除外診断」によって行われます。これは、「ITPです」と直接示す単一の検査がないことを意味します。医師はまず、血液検査(全血球計算)で血小板の数値が基準(通常10万/µL)以下に減少していることを確認します。その上で、血小板減少を引き起こす他のあらゆる可能性を一つずつ慎重に除外していきます。

- 薬剤性(特定の薬の副作用ではないか)

- 感染症(C型肝炎ウイルス、HIV、ピロリ菌など)

- 他の自己免疫疾患(全身性エリテマトーデスなど)

- 骨髄の異常(白血病や骨髄異形成症候群など)

これらの原因がすべて否定され、他に血小板減少の原因が見当たらない場合に、初めて「ITP」と診断されます。紫斑や点状出血といった症状の管理は、この診断プロセスと並行して行われることが重要です。厚生労働省の診断基準にも、この除外診断のプロセスが明記されています。[cite: 1]ITPに関する詳しい情報については、別の記事でも解説しています。

ITPの治療法:ステロイドからTPO受容体作動薬まで

ITPと診断されたからといって、必ずしもすぐに治療が必要になるわけではありません。特に小児のITPは、多くの場合、数ヶ月以内に自然に回復(自然寛解)することが知られています。[cite: 3]

成人の場合、治療の目標は血小板の数を「正常値に戻す」ことではなく、「危険な出血(脳出血や消化管出血など)を防ぐことができる安全な数値(目安として3万/µL以上)まで引き上げ、それを維持する」ことです。出血症状がなく、血小板数が一定のレベル(例:2~3万/µL)以上あれば、治療を行わずに経過観察のみとする場合もあります。

治療が必要と判断された場合、以下のような選択肢があります。

ITPの治療法は近年大きく進歩しています。

- 第一選択:副腎皮質ステロイド

プレドニゾロンなどのステロイド薬を内服します。これは、血小板を攻撃する免疫システムの活動を強力に抑え込む(免疫抑制)ための治療です。多くの場合、短期間で血小板数は増加しますが、長期間の使用は副作用のリスクを伴うため、徐々に減量していきます。 - 第二選択:TPO受容体作動薬(TPO-RA)

ステロイドの効果が不十分な場合や、再発した場合に用いられます。これは、骨髄に対して「もっと血小板を作りなさい」と指令を出すホルモン(TPO)の働きを模倣する薬です。免疫を抑えるのではなく、血小板の「生産」を促進するというアプローチです。代表的な薬剤にエルトロンボパグ(レボレード®)があり、PMDA(医薬品医療機器総合機構)の審査報告書でもその有効性が確認されています。[cite: 2] - その他の治療法

TPO-RAの他にも、血小板を攻撃するBリンパ球を標的とする「リツキシマブ」や、血小板が破壊される主要な場所である「脾臓(ひぞう)の摘出手術(脾摘)」なども、患者さんの状態や希望に応じて検討されます。

血小板減少症の治療は、個々の患者さんの出血リスクやライフスタイルに合わせて選択されます。

本態性血小板血症(ET)とは?

ITPとは逆に、血小板が「多すぎる」状態が本態性血小板血症(ET: Essential Thrombocythemia)です。これは、骨髄増殖性腫瘍(MPN)と呼ばれる血液疾患の一種です。MPNは、血液細胞の「工場」である骨髄が、特定の細胞(ETの場合は血小板)を過剰に生産してしまう病気です。

ここで重要なパラドックス(逆説)があります。「血小板が多いなら、血が固まりやすくて安心なのでは?」と思うかもしれませんが、事実は異なります。ETでは、血小板の数が多すぎること(例:45万/µL以上が持続)で、かえって不必要な場所で血栓(血の塊)ができやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まります。[cite: 5]さらに、数が極端に多すぎる(例:100万/µL超)と、血小板の機能に異常が生じ、逆に「出血しやすく」なることさえあります。

ETの診断は、持続的な血小板増加(NCI(米国国立がん研究所)の基準では45万/µL以上)を確認することから始まります。[cite: 5]しかし、感染症、炎症、鉄欠乏、手術後などでも一時的に血小板が増えること(反応性血小板増加症)があるため、これらを除外することが不可欠です。確定診断のためには、骨髄検査(骨髄生検)を行い、骨髄で血小板の元となる「巨核球」が異常に増えていることを確認します。さらに、遺伝子検査でETの原因となる特定の遺伝子変異(*JAK2*、*CALR*、*MPL*など)の有無を調べることが、診断と後述する治療方針の決定に極めて重要です。[cite: 5]血小板増加症には様々な背景があります。

ETのリスク層別化と治療戦略

ETの治療目標は、血栓症や出血といった命に関わる合併症を防ぐことです。そのために、まず「リスク層別化」が行われます。これは、すべての患者さんに同じ治療を行うのではなく、その人が将来、血栓症を起こす危険性がどの程度あるかを評価し、治療の強さを決めるプロセスです。

日本血液学会の2024年版ガイドラインなどでは、以下の点が重視されます。[cite: 6]

- 高リスク群:「60歳以上」または「過去に血栓症(脳梗塞や心筋梗塞など)の既往がある」場合。また、*JAK2*遺伝子変異陽性もリスク因子とされます。

- 低リスク群:上記のリスク因子を持たない場合。

このリスク分類に基づき、治療戦略が立てられます。

1. 高リスク群の治療

高リスク群では、血栓症の予防が最優先されます。治療の柱は、血小板の数を減らす「細胞減少療法」と、血小板の働きを抑える「抗血小板療法(アスピリンなど)」の併用です。[cite: 6]

- 細胞減少療法:第一選択薬は「ヒドロキシウレア(ハイドレア®)」です。[cite: 7]これは骨髄での血小板生産を抑制する飲み薬です。副作用などでヒドロキシウレアが使えない場合には、「アナグレリド(アグリリン®)」などが代替薬として用いられます。[cite: 8]

- 抗血小板療法:低用量のアスピリンを併用し、血小板が固まるのを防ぎます。

2. 低リスク群の治療(重要な注意点)

かつては低リスク群にも一律にアスピリンが推奨される傾向がありましたが、近年の研究、特に日本血液学会の2024年版ガイドラインでは、より個別化されたアプローチが推奨されています。[cite: 6]

なぜなら、遺伝子変異の種類によってリスクが異なることが分かってきたからです。例えば、*CALR*遺伝子変異を持つ人は、*JAK2*変異を持つ人に比べて血栓症のリスクが低い一方で、出血のリスクは高まる可能性が示唆されています。[cite: 6]このような患者さんに一律にアスピリンを投与すると、血栓予防のメリットよりも出血のデメリットが上回る可能性があるのです。そのため、低リスク群では、遺伝子変異のタイプ、心血管系の他のリスク(高血圧、糖尿病など)、血小板数などを総合的に評価し、アスピリンを投与すべきか否かを慎重に判断します。ETの治療は非常に専門的であり、自己判断は禁物です。

出血と血栓:緊急受診が必要なサイン

血小板の病気は、「出血」と「血栓」という正反対に見える二つのリスクを同時に管理しなければならない、非常にデリケートな疾患です。日常生活において、以下のような「レッドフラグ(危険信号)」に気づいた場合は、ためらわずに医療機関を受診してください。[cite: 1, 3, 5]

ITPで注意すべき「出血」のサイン:

- 広範囲にわたる、または急速に増加する点状出血や紫斑

- なかなか止まらない鼻血や歯茎からの出血(「血が止まりにくい」と感じる)

- 血尿、またはタールのような真っ黒な便(消化管出血のサイン)

- (最も危険)突然の激しい頭痛、めまい、意識の変化(脳内出血の可能性)

ETで注意すべき「血栓」のサイン:

- (脳梗塞・TIA)ろれつが回らない、片側の手足に力が入らない、片方の目が見えにくい、激しい頭痛

- (心筋梗塞)突然の胸の圧迫感、締め付けられるような痛み、息切れ、冷や汗

- (深部静脈血栓症)片方の足、特にふくらはぎがパンパンに腫れ、痛みや赤みを伴う(血栓症の兆候)

- 原因不明の視力障害や、チカチカする感じ(微小循環障害)

これらの症状は、いずれも緊急を要する可能性があります。自己判断で様子を見たりせず、速やかに主治医に連絡するか、救急外来を受診してください。血小板の病気との付き合いは、これらの危険なサインを早期に察知し、適切に対処することが何よりも重要です。

凝固と出血の異常(血友病・DIC・血栓症)

前節では、血液が固まる第一段階である「血小板」の病気について詳しく見きました。しかし、止血は血小板だけで完了するわけではありません。血小板が作った「一時的な栓」を、コンクリートのように強固に固める「凝固因子」と呼ばれるタンパク質群が不可欠です。

このセクションでは、この凝固因子が関わる複雑なシステム、すなわち「凝固」と、固まった血を溶かす「線溶」のバランスが崩れることで生じる病態に焦点を当てます。このバランスが崩れると、血が止まりにくくなる「出血傾向」か、逆に血が固まりすぎる「血栓傾向」という、正反対かつ生命を脅かす二つの状態が引き起こされます。具体的には、先天的な出血素因である血友病、全身の血管内で凝固と出血が同時に起こる播種性血管内凝固(DIC)、そして「エコノミークラス症候群」として知られる静脈血栓塞栓症(VTE)の三つの主要な疾患群について、そのメカニズムから最新の治療法までを深く掘り下げていきます。

止血と凝固の基本メカニズム:絶妙なバランス

私たちの体は、怪我をしたときには血を固め、治ったらその血栓を溶かすという、驚くほど精巧なシステムを持っています。このプロセスは大きく分けて2段階あります。

- 一次止血:血管が破れると、まず血小板が集まってきて傷口を塞ぎ、「一次血栓」という柔らかい栓を作ります。これは前節で触れた血小板の役割です。

- 二次止血:次に、血液中にある「凝固因子」と呼ばれる10種類以上のタンパク質が、ドミノ倒しのように連鎖反応を起こします(凝固カスケード)。最終的に「フィブリン」という強力な繊維状の網が作られ、これが血小板の栓を強力に固め、「二次血栓(フィブリン血栓)」という強固なカサブタを形成します。

同時に、体には「線溶系」という血栓を溶かすシステムも備わっています。傷が治れば、この線溶系が働いて不要になった血栓を溶かし、血流を再開させます。この「固める力」と「溶かす力」のバランスが崩れることが、病気の始まりです。凝固因子が足りなければ血が止まりにくい状態になり、逆に凝固が過剰になったり、溶かす力が弱まったりすると、危険な血栓ができやすくなります。

血友病(Hemophilia):進化する先天性出血素因の治療

「血が止まりにくい」病気の代表格が血友病です。これは生まれつき特定の凝固因子が不足している、あるいはうまく働かない遺伝性の疾患です。多くは男性に発症します。

- 血友病A:最も多く、凝固第VIII(8)因子が不足します。

- 血友病B:凝固第IX(9)因子が不足します。

これらの因子は凝固カスケードの重要な歯車であるため、これが欠けると強固なフィブリン血栓が作れず、出血が長引きます。特に、膝や肘などの関節内で出血(関節内出血)を繰り返すことが特徴で、これが痛みや関節の変形につながり、長年患者さんを苦しめてきました。診断は、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)という血液検査での延長をきっかけに、各凝固因子の活性を測定して確定します。

治療は劇的に進歩しています。かつては出血が起きてから不足する因子を静脈注射する「出血時補充療法」が中心でしたが、現在は出血を未然に防ぐ「定期補充療法」が標準です。さらに近年、革新的な治療法が登場しています。

1. エミシズマブ(ヘムライブラ®)の登場

これは血友病Aの治療に革命をもたらしました。不足している第VIII因子の「代わり」をする特殊な抗体医薬です。従来の静脈注射ではなく、皮下注射で投与可能であり、効果が長持ちするため、投与間隔も1週間に1回、2週間に1回、あるいは4週間に1回と、患者さんのライフスタイルに合わせて選択できます(出典: [3], [4])。これにより、通院や自己注射の負担が大幅に軽減され、出血予防効果も非常に高いことが示されています。

2. 遺伝子治療(Roctavian®など)

さらに根本的な治療として遺伝子治療の研究が進み、欧米ではすでに承認された薬剤も登場しています(例:valoctocogene roxaparvovec、Roctavian)(出典: [5])。血友病の原因である遺伝子の異常に対し、ウイルスの運び屋(AAVベクター)を使って正常な遺伝子を肝臓に送り込み、体内で不足している凝固因子を作らせる治療法です。1回の点滴で、長期間にわたり因子レベルを維持し、出血回数を劇的に減らすことが期待されています(出典: [6], [17])。ただし、長期的な効果の持続性や、肝機能への影響、特定のウイルス抗体を持つ人には使えないなど、まだ課題も残されていますが、将来的に「治癒」を目指せる可能性を秘めた治療法です。なお、出血傾向にはフォン・ヴィレブランド病など他の疾患もあり、正確な診断が重要です。

播種性血管内凝固(DIC):止血と血栓の嵐

DICは、一つの病気というより、重篤な基礎疾患(敗血症、重い外傷、がん、産科的異常など)によって引き起こされる、極めて危険な合併症です(出典: [10])。この病態の恐ろしさは、「凝固(血栓)」と「出血」という正反対の現象が、同時に全身で暴走する点にあります。

何が起こるのでしょうか。まず、基礎疾患による強い炎症反応などが引き金となり、全身の細い血管内で「凝固」が過剰に活性化されます。これにより、無数の微小な血栓が多発します。この過程で、血を固めるための血小板と凝固因子が、まるで燃料のように急速に「消費」されてしまいます。その結果、本当に止血が必要な場所(怪我や手術の傷口など)で血を固める材料がなくなり、今度は制御不能な「出血傾向」に陥るのです。まさに「火事(血栓)が多発しすぎて、消火用の水(凝固因子)が尽きてしまった」状態です。

治療の最優先事項は、DICを引き起こしている基礎疾患(敗血症なら抗菌薬、がん

なら化学療法など)の治療です(出典: [10])。同時に、不足した血小板や凝固因子を補充する輸血療法や、凝固の暴走を抑えるためにヘパリンなどの抗凝固薬を選択的に使用します。

ここで極めて重要な注意点があります。それは、抗線溶薬(血栓を溶かすのを妨げる薬、例:トラネキサム酸)の単独投与です。出血しているからといって、血栓を溶かす線溶系だけを安易に止めると、すでに多発している微小血栓をさらに悪化させ、臓器不全を招く危険があります。厚生労働省のマニュアルでも、抗線溶薬の使用は、線溶が異常に亢進している特定の病型に限定し、ヘパリン併用下で慎重に行うべきとされています(出典: [2])。

静脈血栓塞栓症(VTE):エコノミークラス症候群とその先

VTEは、静脈に血栓(血の塊)ができる病気の総称で、主に二つの病態を含みます。

- 深部静脈血栓症(DVT):主に足の深い場所にある静脈に血栓ができる状態です。「エコノミークラス症候群」として知られますが、CDC(米国疾病予防管理センター)によれば、リスクは長距離移動だけではありません(出典: [8])。

- 肺塞栓症(PE):DVTでできた血栓が血流に乗って剥がれ、肺の動脈に詰まってしまう状態です。これは生命に関わる緊急事態です。

VTEのリスクは日常生活に潜んでいます。入院、手術(特に整形外科)、がん(またはその治療)、妊娠・出産、経口避妊薬(ピル)の使用、長時間の座位(飛行機、デスクワーク)、肥満、喫煙などが挙げられます(出典: [8], [9])。これらのリスクを自覚することが予防の第一歩です。

症状のサインを見逃さないことが重要です。DVTの兆候は、多くの場合「片足」に起こる、急な腫れ、痛み、皮膚の発赤、熱感です(出典: [8])。一方で、PEの症状は、突然の呼吸困難、胸の痛み(特に深呼吸で悪化)、血の混じった痰、頻脈、失神などです。PEを疑う症状は、直ちに救急車を呼ぶべきレッドフラグです。(詳しくは後述)

VTEの診断:Dダイマーと最新アルゴリズムの賢い使い方

「息苦しい」「足が痛い」と感じたとき、医師はどのようにVTEを診断するのでしょうか。かつては多くの患者さんにCT検査が行われていましたが、放射線被曝や造影剤アレルギーのリスクがありました。現在、国際的なガイドライン(英国NICEなど)では、より賢く、安全に診断するための手順が推奨されています(出典: [7], [12])。

ステップ1:可能性(プレテスト確率)の評価

まず、問診や診察から「VTEの可能性がどれくらい高いか」を点数化します(Wellsスコアなど)。

ステップ2:Dダイマー(D-dimer)検査

VTEの可能性が低い〜中等度と判断された場合、Dダイマーという血液検査を行います。Dダイマーは「フィブリン血栓が溶けた後に出てくるゴミ」のようなものです。これが陰性(基準値以下)であれば、「体内に新しい血栓はほぼ無い」と判断でき、安全にVTEを否定できます(感度が高い)。

しかし、Dダイマーは高齢者、妊娠中、がん、炎症などでも上昇するため、陽性(基準値以上)だからといって必ずしも血栓があるとは限りません(特異度が低い)。この「不必要な陽性」を減らすため、近年は「年齢調整Dダイマー閾値」(例:50歳以上は年齢×10 μg/Lを基準にする)や、「YEARSアルゴリズム」といった新しい評価法が導入されています(出典: [12], [13])。これらは、不要なCT検査を安全に減らすことが証明されており、特に妊娠中の診断アルゴリズムにおいても重要視されています(出典: [14])。

ステップ3:画像検査(造影CT、下肢エコー)

VTEの可能性が高い場合、またはDダイマーが陽性の場合は、最終診断のために造影CT(PEの診断)や下肢静脈エコー(DVTの診断)が行われます。

治療と再発予防:DOACの役割と注意点

血栓症の治療目的は、①今ある血栓を悪化させないこと、②PEの発症を防ぐこと、③血栓が再発するのを防ぐことです。治療の主役は「抗凝固薬(血を固まりにくくする薬)」です。

かつては、点滴のヘパリンから開始し、内服のワルファリンに切り替える方法が主流でした。ワルファリンは効果に個人差が大きく、納豆や青汁などの食事制限があり、INR検査で頻繁に効果をチェックする必要がありました。

しかし現在は、DOAC(直接経口抗凝固薬)(アピキサバン、リバーロキサバンなど)が登場し、治療が大きく変わりました。英国NICEガイドラインなどでは、多くの場合でDOACが第一選択として推奨されています(出典: [7])。DOACは、効果発現が速く、食事制限が不要で、定期的な採血モニタリングも原則不要という大きな利点があります。日本でもVTE治療や再発抑制に対する有効性が確認されています(出典: [16], [18])。

抗凝固薬を飲む期間は、血栓ができた原因によって異なります。手術や怪我など一時的な原因で起きた場合は、通常3ヶ月間です。原因不明の場合や、がんが関連している場合は、出血リスクを評価しながら、より長期間(6ヶ月以上、あるいは無期限)の服用が推奨されます(出典: [7])。血栓を溶かす方法や血液をさらさらに保つことは、自己判断ではなく、医師の指導のもとで行うことが不可欠です。

見逃してはいけないサイン(レッドフラグ)と受診の目安

凝固と出血の異常は、時に急速に生命を脅かします。以下の症状は、緊急受診が必要な「レッドフラグ」として認識してください。

【緊急(直ちに救急車を要請)】

- 突然の呼吸困難、息切れ

- 胸の痛み(特に深呼吸や咳で悪化する)

- 血の混じった痰(喀血)

- 失神、意識が遠のく感じ、急な頻脈

これらは肺塞栓症(PE)を強く疑う症状です。命に関わるため、様子を見ずに直ちに救急要請が必要です(出典: [8], [9])。

【準緊急(できるだけ早く医療機関を受診)】

- 片方の足(ふくらはぎや太もも)の急な腫れ、痛み、熱感、赤み

これは深部静脈血栓症(DVT)のサインです(出典: [8])。放置するとPEを引き起こす可能性があるため、速やかに医療機関(循環器内科、血管外科、またはかかりつけ医)を受診してください。

- 制御できない出血、広範囲の皮下出血、意識障害を伴う出血

これは重篤な出血傾向やDICの可能性があり、緊急の対応が必要です(出典: [1])。特に抗凝固薬(ワルファリンやDOAC)を服用中の方は、頭部の打撲や消化管出血(黒い便、吐血)にも細心の注意が必要です。

骨髄の異常(骨髄異形成症候群・骨髄線維症)

前節では、血液の「凝固(固まる力)」と「出血(止血の異常)」に関する疾患を見てきました。しかし、血液疾患の中には、血液細胞そのものを作り出す「工場」である骨髄(こつずい)の機能不全によって引き起こされるものがあります。この工場が正常に稼働しなければ、赤血球、白血球、血小板のすべてに深刻な影響が及びます。

ここでは、骨髄の異常の中でも特に重要で複雑な二つの疾患、「骨髄異形成症候群(Myelodysplastic Syndromes: MDS)」と「骨髄線維症(Myelofibrosis: MF)」に焦点を当てて、その病態、診断、そして最新の治療戦略について詳しく解説します。これらの疾患は、単なる「貧血」とは異なり、専門的な診断と長期的な管理を必要とします。

骨髄異形成症候群(MDS)とは?—「質の悪い血液」が生み出される病態

「骨髄異形成症候群」あるいは「MDS」という診断名を初めて耳にしたとき、多くの方が「それは一体何なのか」「がんの一種なのか」「すぐに命に関わるのか」と、大きな不安と混乱を感じるかもしれません。MDSは、骨髄にある造血幹細胞(血液の種となる細胞)に遺伝子異常(クローン性異常)が生じることで発症する、高齢者に多い腫瘍性疾患です。

MDSの最大の特徴は「無効造血(むこうぞうけつ)」と呼ばれる状態です。これは、骨髄という「工場」が血液を作ろうと稼働はしているものの、生み出される製品(血液細胞)の多くが「不良品」であり、骨髄内で壊れてしまったり(アポトーシス)、末梢血にうまく出てこられない状態を指します。その結果、工場は忙しく働いている(過形成の骨髄)にもかかわらず、市場(全身)には十分な血液細胞が供給されず、血球減少症(貧血、白血球減少、血小板減少)を引き起こします。

この血球減少が、MDSの初期症状として現れます。例えば、赤血球が不足すれば、階段を上るだけで息切れがしたり、立ちくらみや強い倦怠感を感じる「貧血の症状」が出ます。白血球(特に好中球)が減れば、感染症にかかりやすくなったり、治りにくくなったりします(白血球減少症)。血小板が減れば、些細なことで青あざ(紫斑)ができたり、鼻血や歯茎からの出血が止まりにくくなります。

MDSの診断と「リスク分類」の重要性

[cite_start]

MDSの診断は、血液検査(CBC)での血球減少の確認から始まりますが、確定診断には「骨髄検査(骨髄穿刺・生検)」が不可欠です [cite: 1]。この検査で骨髄液や組織を採取し、顕微鏡で血液細胞の「顔つき」(形態異常)や、異常な若い細胞である「芽球(がきゅう)」の割合を詳細に調べます。また、同時に行う染色体検査や遺伝子検査で、MDSに特徴的な異常を探します。

「骨髄検査」と聞くと、その痛みを心配される方も多いでしょう。骨髄生検や穿刺は局所麻酔下で行われますが、骨を吸引する際に特有の鈍い痛みを感じることがあります。しかし、この検査から得られる情報は、MDSの診断だけでなく、次に説明する「リスク分類」において最も重要なものです。

MDSの治療方針を決定する上で最も重要なのが、この「リスク分類」です。MDSは、非常にゆっくりと進行し経過観察のみでよいタイプから、数ヶ月で「急性骨髄性白血病(AML)」という、より進行の早いがんへ移行(転化)する危険性の高いタイプまで、非常に多様です。

[cite_start]

この予後(病気の今後の見通し)を予測するために、国際予後スコアリングシステム(IPSS-R)や、最近では分子遺伝学的な異常も組み込んだIPSS-Mといった指標が用いられます [cite: 1]。これらは、骨髄の芽球の割合、染色体異常の種類、血球減少の程度(貧血、好中球減少、血小板減少の強さ)などを点数化し、患者さんを「超低リスク」から「超高リスク」までに分類します。このリスク分類によって、「経過観察でよいか」「すぐに治療を開始すべきか」「どのような治療法が最適か」という、全く異なる治療戦略が立てられるのです。

MDSの治療戦略:リスクに応じた段階的アプローチ

MDSの治療は、前述のリスク分類に基づいて大きく二つに分けられます。

1. 低リスク群(Very Low / Low Risk)の治療

低リスク群の主な目標は、症状の緩和と生活の質(QOL)の維持です。白血病への移行リスクが低いため、強力な治療で病気を根治させることよりも、血球減少に伴う症状(主に貧血)をいかに安全に管理するかが重視されます。

- 経過観察と支持療法:症状がなければ定期的な検査のみで経過を見ることもあります。貧血や血小板減少が進行すれば、「輸血療法」が行われます。頻回な赤血球輸血が必要になると、体内に鉄が過剰に蓄積する「鉄過剰症」のリスクがあるため、鉄キレート剤による除去治療も併用されます。

- 造血因子(ESA):赤血球の産生を促すエリスロポエチン(ESA)製剤の注射が、一部の患者さん(血清EPO値が低いなど)の貧血改善に有効です。

- 薬剤治療:

- [cite_start]

- レナリドミド:「del(5q)」という特定の染色体異常を持つ低リスクMDSの貧血に対して、高い効果が示されています[cite: 1]。

- ルスパテルセプト:MDSに伴う貧血に対する新しい治療薬として日本でも承認され、特にRING Sideroblast(環状鉄芽球)を伴うタイプなどで、輸血依存からの離脱が期待されています。

2. 高リスク群(Intermediate / High / Very High Risk)の治療

高リスク群の目標は、AMLへの移行を阻止し、可能であれば病気を根治させることです。より積極的な「疾患修飾療法」が必要となります。

-

- [cite_start]

- ヒポメチル化剤(HMA):「アザシチジン」や「デシタビン」といった薬剤が、高リスクMDSの標準治療薬として用いられます[cite: 1]。これらは、異常な造血幹細胞の遺伝子発現を正常化し、病気の進行を遅らせ、血球数を改善させる効果が期待できます。

[cite_start]

- 同種造血幹細胞移植(HSCT):MDSを根治しうる唯一の治療法が、健康なドナー(提供者)から造血幹細胞を移植する「同種造血幹細胞移植」です [cite: 1]。これは非常に強力な治療であり、GVHD(移植片対宿主病)などの重い合併症のリスクも伴います。そのため、年齢や全身状態、合併症の有無などを考慮し、適応(治療がふさわしいかどうか)が慎重に判断されます。高リスク群で移植適応があると判断されれば、最優先の選択肢となります。

骨髄線維症(MF)とは?—「骨髄が硬くなる」病態

次に、もう一つの骨髄異常である「骨髄線維症(MF)」について解説します。MDSが「製品の品質不良」の問題だったとすれば、MFは「工場の環境悪化」の問題と言えます。

骨髄線維症は、MDSとは異なり「骨髄増殖性腫瘍(MPN)」というグループに分類されます。MPNには他に「真性多血症」や「本態性血小板血症」などが含まれますが、MFはこれらの中でも特に進行性の病態を示すことがあります。

MFの根本には、「JAK2(ジャックツー)」、「CALR(カルレティキュリン)」、「MPL(エムピーエル)」といった遺伝子の異常があります。これらの異常により造血幹細胞が暴走し、サイトカインと呼ばれる炎症性物質を過剰に放出します。この「サイトカインストーム」が骨髄の環境を慢性的に刺激し続け、その結果、骨髄内にコラーゲンなどの線維組織が異常に増殖(線維化)し、骨髄が硬く、狭くなってしまうのです。

工場(骨髄)が硬く使えなくなると、体は別の場所で血液を作ろうとします。これが「髄外造血(ずいがいぞうけつ)」です。主な代替工場となるのが「脾臓(ひぞう)」と「肝臓」です。これらの臓器が血液を作り始めると、風船のように大きく腫れ上がります。

この結果、MFの患者さんは特徴的な3つの問題に直面します:

- 脾腫(ひしゅ):脾臓が腫れることで、左上腹部に重苦しさ、張り、痛みを感じたり、胃が圧迫されてすぐに満腹になる(早期飽満感)ことがあります。

- 貧血:線維化した骨髄では正常な赤血球が作れず、貧血が進行します。

- 全身症状(B症状):サイトカインストームによって引き起こされる、原因不明の体重減少、盗汗(寝具が濡れるほどのひどい寝汗)、微熱、そして日常生活を著しく妨げるほどの極端な倦怠感や掻痒感(かゆみ)です。

この「全身症状」は、MFの患者さんを最も苦しめる要因の一つです。「ただの疲れ」とは比較にならないほどの消耗感であり、生活の質を著しく低下させます。

MFの診断と治療:JAK阻害薬の登場

MFの診断も、骨髄生検によって骨髄の線維化の程度を直接確認し、JAK2などの遺伝子変異を調べることで確定します。MDSと同様に、MFにも予後予測スコア(DIPSSやDIPSS-plus)があり、年齢、白血球数、貧血の程度、全身症状の有無、芽球の割合、染色体異常などを基にリスクを層別化します。

MFの治療も、このリスク分類に基づいて決定されます。低リスクで無症状の場合は経過観察が中心ですが、中リスク以上、あるいは脾腫や全身症状が強い場合には、症状をコントロールするための治療が開始されます。

1. 症状緩和治療(JAK阻害薬)

MFの病態の根幹にあるJAK-STATシグナルの異常な活性化(サイトカインストームの原因)を直接抑え込む薬剤が「JAK阻害薬」です。この薬剤の登場により、MFの治療は大きく変わりました。

- ルキソリチニブ:日本で最初に承認されたJAK阻害薬で、脾腫の縮小と全身症状の劇的な改善効果が示されています。病気の進行を抑える可能性も期待されています。

- フェドラチニブ:ルキソリチニブが効かなくなった場合や、特定の状況で使用される別のJAK阻害薬です。

- モメロチニブ:2024年6月に日本で承認された新しいJAK阻害薬です。国際的な臨床試験(MOMENTUM試験)において、脾腫や全身症状を改善するだけでなく、MF患者さんの多くが悩む「貧血」に対しても改善効果が示された点が大きな特徴です。

これらのJAK阻害薬は、病気を根治させるものではありませんが、つらい症状を和らげ、生活の質を大きく改善させることが期待できます。

2. 根治療法(同種造血幹細胞移植)

MDSと同様に、MFを根治しうる唯一の治療法は「同種造血幹細胞移植(HSCT)」です。しかし、治療に伴うリスクも高いため、適応となるのは主にDIPSSで中間-2リスク以上または高リスクと判定された、比較的若年で全身状態が良好な患者さんに限られます。移植の適応については、血液内科の専門医と十分な話し合いが必要です。

受診の目安と注意すべき緊急症状(レッドフラグ)

MDSやMFは慢性的に経過する病気ですが、時に緊急の対応が必要なサインが現れることがあります。ご自身やご家族がこれらの疾患と診断された場合、以下の「レッドフラグ」を知っておくことが非常に重要です。

- 38℃以上の発熱:特に白血球(好中球)が減少している時期の発熱は、「発熱性好中球減少症」と呼ばれる緊急事態の可能性があります。重篤な感染症(敗血症)に急速に進行する危険があるため、夜間や休日であっても直ちに医療機関に連絡し、受診する必要があります。

- 止まらない出血、広範囲の紫斑:血小板が極端に減少しているサインです。血が止まりにくい状態での転倒や打撲は、脳出血などの重篤な事態につながる可能性があります。

- 急激な左上腹部痛・腹部の膨満感(MFの場合):急速な脾腫の増大や、まれに脾臓の梗塞(血流が途絶える)や破裂の兆候である可能性があります。我慢できないほどの強い痛みが出た場合は、すぐに受診が必要です。

- 極度の息切れ、胸痛、意識が遠のく感じ:重度の貧血や、血栓症(血の塊が詰まる)、あるいは出血による危険な兆候です。

これらのレッドフラグ以外でも、MDSやMFの患者さんは、貧血による倦怠感や感染予防など、日常生活での継続的な管理が求められます。不安や疑問、体調の変化を感じた場合は、自己判断せず、定期受診の際に必ず主治医(血液内科専門医)に相談してください。

MDSとMFについて理解することは、骨髄という臓器の重要性を浮き彫りにします。これらは共に複雑な経過をたどる疾患ですが、多くの人が「血液のがん」と聞いて連想するものとは異なる特徴を持っています。次のセクションでは、いわゆる「血液がん」の代表である白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫について、それぞれの違いと関係性を詳しく解説していきます。

血液がんの総合理解(白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫の違い)

前節では、骨髄異形成症候群(MDS)のような骨髄の異常について解説しました。これらは正常な血液細胞が作られにくくなる病気であり、中には「がん」へと移行するものもあります。本節では、血液がんの中でも代表的な3つの疾患群——「白血病」「悪性リンパ腫」「多発性骨髄腫」——について、その決定的な「違い」に焦点を当てて詳しく解説します。

「血液のがん」と一言で言っても、これら3つは全く異なる性質を持っています。診断名を聞いたとき、「どれも同じように血液がんで、恐ろしい病気だ」と混乱し、大きな不安を感じる方も少なくありません。しかし、どの細胞が、どこで、どのようがん化するかは、それぞれ根本的に異なります。この違いを正しく理解することが、ご自身の状態を把握し、治療に向き合うための第一歩となります。このセクションでは、血液疾患の全体像の中で、これら3大血液がんがどのように位置づけられるのかを明らかにしていきます。

1. 白血病・リンパ腫・骨髄腫:がん化する細胞と発生場所の違い

これら3つの疾患を区別する最も重要なポイントは、「どの細胞ががん化したか」そして「どこを主戦場(主座)として増殖するか」です。この違いが、症状や治療法、病気の経過のすべてに影響します。

白血病(Leukemia):骨髄と血液のがん

[cite_start]

白血病は、血液細胞の「工場」である骨髄で、白血球や赤血球、血小板のもとになる若い細胞(造血幹細胞や前駆細胞)ががん化する病気です。[cite: 1] がん化した細胞(白血病細胞)は、骨髄内で無秩序に増殖し、正常な血液細胞が作られるスペースを奪ってしまいます。その結果、正常な血液細胞が減少し、貧血や感染、出血といった症状が現れます。さらに、白血病細胞は骨髄から溢れ出し、血液(末梢血)に乗って全身を巡ります。このため、白血病はしばしば「液性のがん(Liquid Tumor)」と呼ばれ、診断時にはすでに全身に広がっている状態と捉えられます。進行速度によって急性(急速に進行)と慢性(ゆっくり進行)、がん化する細胞の系統によって骨髄性(白血球の一種である顆粒球や単球系)とリンパ性(リンパ球系)に大別されます。

悪性リンパ腫(Malignant Lymphoma):リンパ系組織のがん

悪性リンパ腫は、免疫システムの一部であるリンパ球(B細胞、T細胞、NK細胞など)ががん化する病気です。 リンパ球は全身のリンパ節や、扁桃腺、脾臓、さらには胃や腸、皮膚、脳などの「節外臓器」にも存在します。悪性リンパ腫の主な発生場所は、首や脇の下、足の付け根などにあるリンパ節です。がん化したリンパ球はリンパ節で増殖し、固まり(腫瘤)を作ります。このため、白血病とは異なり、「固形がん(Solid Tumor)」の性質を持つのです。ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫(非ホジキンがさらに数十種類に分類される)に大別されます。血液検査でリンパ球の増加が見られることもありますが、診断の決め手は、腫れているリンパ節や腫瘤の一部を採取して調べる「生検(病理組織診断)」です。

多発性骨髄腫(Multiple Myeloma):形質細胞のがん

多発性骨髄腫は、リンパ球の一種であるB細胞がさらに成熟した形質細胞ががん化する病気です。 形質細胞の本来の役割は、ウイルスや細菌と戦うための「抗体(免疫グロブリン)」を作ることです。この形質細胞ががん化した「骨髄腫細胞」は、主に骨髄の中で増殖します。白血病と同様に骨髄が主座ですが、骨髄腫細胞は「Mタンパク」と呼ばれる異常な抗体を大量に産生し、このMタンパク自体が腎臓に障害を与えたり、骨髄腫細胞が骨を溶かす物質を出したりする点で、白血病とは大きく異なります。 全身の骨(特に背骨や肋骨、骨盤)に多発性に病変を作ることが多いため、この名前がついています。

このように、同じ「血液のがん」でも、白血病は「血液の工場(骨髄)そのもの」、リンパ腫は「免疫の見張り役(リンパ節)」、骨髄腫は「抗体産生細胞(形質細胞)」のがんであり、全く異なる病態であることをご理解いただけたかと思います。

2. 症状の違い:「骨髄不全」と「リンパ節腫脹」、「CRAB症状」

発生する場所と細胞が異なるため、体に現れるサインも大きく異なります。これらの症状の違いを知っておくことは、病気を早期に発見し、適切な診療科(血液内科)につなげるために非常に重要です。

白血病の主な症状:骨髄不全によるもの

[cite_start]

白血病の症状は、骨髄が白血病細胞に占拠され、正常な血液細胞が作れなくなる「骨髄不全」に由来します。[cite: 1] これは、工場のラインが乗っ取られ、正常な製品(血液細胞)が作れなくなるイメージです。

- 正常な白血球(特に好中球)の減少:免疫力が低下し、発熱や肺炎などの感染症にかかりやすくなります。「風邪が治りにくい」「重い感染症を繰り返す」といった形で現れます。白血球減少症は、時に命に関わる重い感染症(敗血症)の原因となります。

- 赤血球の減少(貧血):酸素を運ぶ赤血球が不足し、動悸、息切れ、めまい、ふらつき、倦怠感などが現れます。「階段を上るだけで息が切れる」「顔色が悪いと指摘される」などがサインです。貧血の症状はゆっくり進行すると体が慣れてしまい、気づきにくいことがありますが、重要なサインです。

- 血小板の減少:血を止める血小板が不足し、鼻血、歯茎からの出血、青あざ(紫斑)、ぶつけた記憶がないのに内出血ができている、けがの血が止まりにくい、といった出血傾向が見られます。血小板減少が進行すると、消化管出血や脳出血といった重篤な出血のリスクも高まります。

悪性リンパ腫の主な症状:リンパ節の腫れと「B症状」

悪性リンパ腫の最も一般的な初期症状は、首、脇の下、足の付け根などのリンパ節が腫れることです。多くの場合、痛みがない「無痛性」のしこりであるのが特徴です。 「しこりがあるが痛くない」ために様子を見てしまい、発見が遅れることもあります。また、全身症状として「B症状」と呼ばれる以下の3つのサインが重要視されます(英国NHSによる解説)。

- 発熱:38度以上の原因不明の発熱が続く。

- 体重減少:過去6ヶ月以内に、明らかな理由なく(ダイエットなどをしていないのに)10%以上の体重が減る。

- 寝汗(盗汗):夜間にパジャマやシーツを着替える必要があるほどのひどい寝汗。

これらのB症状は、病気の勢いが強い(活発である)サインとされます。

多発性骨髄腫の主な症状:「CRAB(クラブ)症状」

多発性骨髄腫の症状は非常に特徴的で、その頭文字をとって「CRAB(クラブ)症状」と呼ばれています。 これらは骨髄腫細胞や、それが産生するMタンパクが引き起こす臓器障害のサインです。

- C = Calcium (高カルシウム血症): 骨髄腫細胞が骨を溶かす(骨破壊)ため、骨からカルシウムが血液中に溶け出し、血液中のカルシウム濃度が異常に高くなります。喉の渇き、多尿、吐き気、食欲不振、意識障害などを引き起こします。 高カルシウム血症は、時に緊急で治療が必要な状態です。

- R = Renal (腎障害): 異常なMタンパクが腎臓のフィルターに詰まったり、高カルシウム血症が腎臓に負担をかけたりすることで、腎機能が悪化します。むくみや尿量の減少、だるさ、貧血の悪化などが現れます。

- A = Anemia (貧血): 骨髄内で骨髄腫細胞が増えることで、赤血球の産生が妨げられます(白血病と共通)。また、腎障害が進行すると、赤血球を作るホルモン(エリスロポエチン)が腎臓から出なくなり、貧血がさらに悪化します。

- B = Bone (骨病変): 骨髄腫細胞が骨を溶かす因子を出すため、全身(特に背骨、肋骨、骨盤)の骨がもろくなり、腰痛や背中の痛み、病的骨折(くしゃみや寝返りなど、わずかな力で骨が折れること)を引き起こします。

3. 病期(ステージ)とリスク分類の違い:なぜ白血病に「ステージI」がないのか

がんの治療方針を決める上で「病期(ステージ)」は重要ですが、この考え方も3つの疾患で大きく異なります。特に「白血病にステージ分類はあるのか?」という疑問は非常に多く寄せられます。

白血病:ステージ分類ではなく「リスク層別」

[cite_start]

結論から言うと、白血病には胃がんや肺がんのようなTNM分類(腫瘍の大きさ・リンパ節転移・遠隔転移)に基づく「ステージI〜IV」という病期分類は一般的に用いません。白血病は診断された時点で既に血液に乗って全身を巡っている「全身病」と捉えられるため、腫瘍の広がりで分類することにあまり意味がないからです。[cite: 1]

その代わりに用いられるのが、「リスク層別」です。これは、骨髄検査などで調べた白血病細胞が持つ遺伝子の異常(例:フィラデルフィア染色体、PML::RARAなど)や、治療初期の反応(微小残存病変:MRD)に基づいて、「治りやすい(低リスク)」「標準的(中間リスク)」「治りにくい(高リスク)」に分類する考え方です。このリスク分類によって、抗がん剤治療の強さや、造血幹細胞移植(骨髄移植)の必要性を判断します。

悪性リンパ腫:「Ann Arbor(アンアーバー)分類」

悪性リンパ腫はリンパ節という「場所」で増殖する固形がんの性質を持つため、病変の広がりを示すステージ分類が用いられます。国際的に広く使われているのが「Ann Arbor(アンアーバー)分類」(またはそれを改良したLugano分類)です。

- I期 (Stage I): 1つのリンパ節領域、または1つの節外臓器のみに病変がある。

- II期 (Stage II): 横隔膜(胸と腹を分ける膜)の同じ側(上半身のみ、または下半身のみ)にある複数のリンパ節領域に病変がある。

- III期 (Stage III): 横隔膜の両側(上半身と下半身の両方)に病変がある。

- IV期 (Stage IV): リンパ節以外の臓器(例:骨髄、肝臓、肺)に広く病変が広がっている。

さらに、前述のB症状(発熱、体重減少、寝汗)の有無によって、それぞれA(症状なし)、B(症状あり)に分けられます(例:ステージIIB)。

多発性骨髄腫:「ISS」および「R-ISS」

多発性骨髄腫も全身の骨髄で発生しますが、リンパ腫とは異なる独自の病期分類が用いられます。これは腫瘍の広がりではなく、血液検査で測定できる「腫瘍量(がん細胞の総量)」と「病気の勢い(悪性度)」を反映した指標に基づいています。

- ISS (International Staging System): 血液中の「β2ミクログロブリン」(腫瘍量が多いと高くなる)と「アルブミン」(栄養状態が悪いと低くなる)の数値によってI期〜III期に分類します。

- R-ISS (Revised-ISS): 上記のISSに、骨髄腫細胞の「染色体異常(高リスク遺伝子変異)」と、血液中の「LDH(乳酸脱水素酵素)」(病気の勢いが強いと高くなる)の数値を加えて、さらに正確に予後を予測する分類法(I期〜III期)です。現在、日本血液学会のガイドラインでもこのR-ISS分類が標準的に用いられています。

4. 診断と予後に関わる重要な指標(バイオマーカー)の違い

各疾患は、診断や治療方針の決定に不可欠な「バイオマーカー(生体指標)」も異なります。これはいわば「敵の正体を示す目印」のようなものです。

- 白血病:遺伝子異常が治療標的になる

急性前骨髄球性白血病(APL)における「PML::RARA」や、慢性骨髄性白血病(CML)および一部の急性リンパ性白血病(ALL)における「BCR::ABL1(フィラデルフィア染色体)」などが代表的です。これらは診断確定だけでなく、「分子標的薬」という特定の遺伝子異常だけを狙い撃ちする薬が劇的に効くかどうかを判断する重要な目印(治療標的)になります。

- 悪性リンパ腫:病理診断と遺伝子変異

診断の基本はリンパ節生検による病理組織診断(顕微鏡での顔つき確認)です。その上で、濾胞性リンパ腫の「BCL2遺伝子」やマントル細胞リンパ腫の「Cyclin D1(サイクリンD1)/BCL1遺伝子」など、病型ごとに特徴的な遺伝子異常があり、診断の補助や悪性度の判定に用いられます。

- 多発性骨髄腫:Mタンパクと遊離軽鎖

骨髄腫細胞が産生する異常な抗体「Mタンパク」が最も重要なバイオマーカーです。 血液や尿中のMタンパクの量を測定することで、体内にどれだけ骨髄腫細胞が存在するか(腫瘍量)を推定できます。また、Mタンパクの部品である「血清遊離軽鎖(フリーライトチェーン)κ/λ比」は、診断だけでなく、高タンパク血症の原因特定や治療効果の非常に感度の高い指標となります。

5. 病気の経過と「治癒」の考え方の違い

最後に、病気の進行スピードや「治癒」に対する考え方も、これら3つの疾患では異なります。この違いを理解することは、治療の目標設定において非常に大切です。

白血病:急性型は「治癒」を目指す短期決戦

急性白血病(AMLやALL)は、数週間単位で急速に進行するため、診断後すぐに強力な化学療法(抗がん剤治療)を開始します。目標は、骨髄中の白血病細胞をゼロ近くまで減らす「完全寛解」であり、その後の地固め療法や移植を経て「治癒(根治)」を目指します。一方、慢性白血病(CMLなど)はゆっくり進行するため、内服薬で病状をコントロールしながら長期間付き合っていくことが多いです。

悪性リンパ腫:病型により「経過観察」から「治癒」まで様々

悪性リンパ腫の経過は、数十種類ある病型によって全く異なります。

- インドレント(低悪性度)リンパ腫:(例:濾胞性リンパ腫)進行が非常にゆっくりで、症状がなければすぐに治療を開始せず、「Watchful Waiting(経過観察)」という選択肢が取られることもあります。 長期間、病気と付き合っていくイメージです。

- アグレッシブ(中~高悪性度)リンパ腫:(例:びまん性大細胞型B細胞リンパ腫, DLBCL)進行が速いため、診断後速やかに治療を開始し、「治癒」を目指します。化学療法への反応性が高いことが多いのも特徴です。

多発性骨髄腫:「治癒」ではなく「共存」を目指す疾患

現在の医療では、多発性骨髄腫は「治癒(根治)させることは難しい病気」とされています。 しかし、近年CAR-T療法や新規薬剤の登場により、治療成績は飛躍的に向上しています。治療の目標は、深い寛解(病気の活動性をできるだけ抑え込むこと)を達成し、再発までの期間をできるだけ長くすることです。病状が落ち着いている「寛解期」と、再び病気が活発になる「再発・難治期」を繰り返すことが多いため、病気と「長く上手に付き合っていく(共存する)」という視点が重要になります。 骨髄増殖性腫瘍(MPN)の一部とも似た、長期管理の側面があります。

6. よくある質問(FAQ)

Q1: 白血病と悪性リンパ腫、多発性骨髄腫の一番大きな違いは何ですか?

[cite_start]

A: がん化する「細胞」と、増殖する「場所」が根本的に異なります。白血病は骨髄の若い血液細胞のがんで、血液に乗って全身を巡ります[cite: 1]。悪性リンパ腫はリンパ球のがんで、主にリンパ節で固まりを作ります。多発性骨髄腫は、抗体を作る形質細胞のがんで、主に骨髄で増殖し、骨や腎臓に特徴的な障害を与えます。

Q2: B症状とは何ですか?

A: 悪性リンパ腫でみられる特徴的な全身症状で、「38度以上の原因不明の発熱」「(治療やダイエットなしに)過去半年で10%以上の体重減少」「夜間に衣服を着替えるほどの寝汗」の3つを指します。これらの症状がある場合、病気が活発である可能性を示します。

Q3: 骨髄腫で「CRAB(クラブ)症状」と言われました。何を意味しますか?

A: 多発性骨髄腫による主な臓器障害の頭文字をとったものです。C=高カルシウム血症、R=腎障害、A=貧血、B=骨病変を意味します。これらの症状が1つでもあると、経過観察(MGUSや、くすぶり型)から、治療が必要な「多発性骨髄腫」へと進展したと判断されます。

Q4: 白血病には本当に病期(ステージ)がないのですか?

[cite_start]

A: はい、胃がんや肺がんのような「ステージI〜IV」という分類は一般に用いません。白血病は血液のがんであり、診断時には全身に広がっていると考えるためです。代わりに、染色体・遺伝子の異常や治療反応性に基づく「リスク分類(低・中間・高リスク)」を用いて、治療の強さを決定します [cite: 1]。

Q5: 健康診断の血液検査で異常を指摘されました。これらのがんの可能性はありますか?

A: 健康診断はあくまでスクリーニング(ふるい分け)です。白血球数や種類の異常、原因不明の貧血、血小板数の異常、総タンパクの異常(骨髄腫を疑う)などが指摘された場合、精密検査が必要です。ただし、これらの異常は感染症や他の一時的な要因でも起こり得ます。まずは再検査の指示に従い、かかりつけ医や血液内科専門医にご相談ください。

遺伝性血液疾患(サラセミア・鎌状赤血球症・先天性代謝異常)

前節では、白血病や悪性リンパ腫といった後天的な「血液がん」について詳しく見てきました。本節では視点を変え、生まれながらにして設計図(遺伝子)に特定の変異を持つことで発症する「遺伝性血液疾患」に焦点を当てます。

「遺伝性」と聞くと、ご本人やご家族は大きな不安を感じるかもしれません。しかし、これらの疾患の多くは、病気のメカニズムが解明されており、適切な管理と治療によって合併症を防ぎ、生活の質(QOL)を維持することが可能になっています。特に、日本では比較的まれとされてきた疾患も、国際化に伴い診断・治療の機会が増えています。ここでは、代表的な遺伝性血液疾患であるサラセミア、鎌状赤血球症、そして血液にも影響を及ぼす先天性代謝異常について、その特徴、合併症の予防、そして日本における現状を詳しく解説します。

サラセミア(地中海貧血):輸血と鉄過剰症の管理

サラセミア(地中海貧血)は、赤血球の主要なタンパク質であるヘモグロビンを構成する「グロビン鎖」の量が不足することによって起こる慢性的な溶血性貧血です(特にβサラセミアが重要です)。

病型は重症度によって分類されますが、最も重要な分類は「輸血依存性サラセミア(TDT)」と「非輸血依存性サラセミア(NTDT)」です。TDTの患者さんは、生命を維持するために幼少期から定期的な輸血が必要となります。

ここで大きな課題となるのが「鉄過剰症」です。輸血は命を繋ぐために不可欠ですが、赤血球に含まれる鉄分は体外に排出されにくく、繰り返す輸血によって体内に蓄積していきます。この過剰な鉄が心臓、肝臓、内分泌器官などに沈着すると、重篤な臓器障害(心不全、肝硬変、糖尿病など)を引き起こします。この「輸血による貧血改善」と「輸血による鉄過剰」というジレンマを解決するため、鉄キレート療法(デフェラシロクスなどの経口薬やデフェロキサミンの注射など)が不可欠です(英国NHS)。NTDTの患者さんであっても、サラセミアの診断を受けたら、定期的な鉄過剰の評価(フェリチン値の測定や臓器のMRI検査など)と、必要に応じた治療介入が長期的な予後を改善する鍵となります。

鎌状赤血球症(SCD):血管閉塞発作と感染症の予防戦略

鎌状赤血球症(SCD)は、ヘモグロビン遺伝子の変異により、異常なヘモグロビンS(HbS)が作られる病気です(WHOファクトシート)。このHbSは、酸素が少ない状態(感染、脱水、寒冷、ストレスなど)で重合し、赤血球が硬い「鎌(かま)」の形に変形してしまいます。

この変形した赤血球が、この病気の最大の問題である「血管閉塞性発作(VOC)」を引き起こします。硬くなった赤血球が細い血管に詰まり、血流を妨げるのです。これが激しい痛み(疼痛発作)や、臓器障害の原因となります。特に、肺の血管でこれが起こると「急性胸部症候群(ACS)」という命に関わる状態になり、脳の血管で起これば脳卒中を引き起こします(CDC解説)。

もう一つの重大な合併症は、感染症のリスクが極めて高いことです。鎌状赤血球は脾臓(ひぞう)を傷つけ、その機能(体内の細菌をろ過するフィルター機能)を低下させます。そのため、SCDの患者さん、特に小児は、肺炎球菌や髄膜炎菌などの重篤な感染症にかかりやすくなります。したがって、これらのワクチン接種による予防は、治療と同じくらい重要です。

SCDの管理は、「発作の予防」と「合併症の早期発見」が中心です。

- ハイドロキシウレア(ヒドロキシカルバミド):HbSの重合を抑え、発作の頻度を減らすための標準的な内服薬です[5]。

- 経頭蓋ドップラー(TCD):小児の脳卒中リスクを評価するために行われる超音波検査で、異常があれば予防的な輸血が検討されます[4]。

- 緊急時の対応:発熱(特に38.5℃以上)、激しい痛み、胸痛、呼吸困難、麻痺などの神経症状は、重大な合併症のサインであり、直ちに医療機関を受診し、緊急輸血や交換輸血を検討する必要があります。

また、パルボウイルスB19(リンゴ病の原因)に感染すると、一時的に赤血球の産生が停止する「アプラスチック・クライシス(無形成発作)」を起こし、重度の貧血になるため注意が必要です。

先天性代謝異常症と血液への影響

遺伝性疾患の中には、直接的に赤血球や白血球の異常を起こすものではなく、体内の化学反応(代謝)の異常が、二次的に血液に影響を及ぼす一群があります。これが「先天性代謝異常症」です。

例えば、有機酸代謝異常症などの病気では、特定の酵素が働かないために、体内に有害な物質(有機酸やアンモニアなど)が蓄積します[10]。これらの物質が、血液細胞の工場である骨髄の造血機能を抑制(骨髄抑制)し、貧血、白血球減少、血小板減少を引き起こすことがあります。

これらの疾患は、多くが乳児期に哺乳不良、嘔吐、けいれん、意識障害といった「代謝性アシドーシス」や「高アンモニア血症」の症状で発症します[10]。治療は、血液そのものへの治療ではなく、原因となっている代謝異常をコントロールすること、すなわち特殊な食事療法(タンパク質制限など)や、体内の有害物質を除去する薬物療法が中心となります。

日本における新生児スクリーニングの現状と遺伝カウンセリング

ここまで読んで、「これらの重い病気は、生まれた時の検査で見つからないのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。日本には、生後数日の赤ちゃんのかかとから少量の血液を採って検査する「新生児マススクリーニング(MS)」という優れた制度があります。

しかし、ここで非常に重要な点があります。日本の新生児MSの対象疾患は、主にフェニルケトン尿症や先天性甲状腺機能低下症などの「先天性代謝異常症」や「内分泌疾患」です(厚生労働省通知)。サラセミアや鎌状赤血球症といった「ヘモグロビン異常症」は、現在の日本の制度では原則としてスクリーニングの対象外です[9]。

これは、これらの疾患が歴史的に日本国内での頻度が低かったことによります。しかし、近年の国際結婚の増加や海外との往来の活発化に伴い、これらの遺伝性の貧血を持つ方や、その保因者(キャリア)の方が日本で生活するケースは増えています。

したがって、ご自身やパートナー、またはそのご家族がサラセミアや鎌状赤血球症の多い地域(地中海沿岸、アフリカ、中東、東南アジアなど)にルーツを持つ場合、あるいは家族歴がある場合は、妊娠・出産を計画する際に、主治医や遺伝カウンセリング専門医に相談し、選択的な検査(保因者スクリーニングなど)について情報を得ることが非常に重要です。

遺伝性血液疾患に関するよくある質問(FAQ)

Q1: サラセミアではなぜ鉄キレート療法が必要ですか?

A: 輸血依存性サラセミア(TDT)では、定期的な輸血によって体内に鉄分が過剰に蓄積します。人間の体は鉄を積極的に排出する仕組みを持たないため、この鉄が心臓、肝臓、膵臓などに沈着し、重い臓器障害(心不全や肝硬変など)を引き起こします。鉄キレート療法は、これらの過剰な鉄を体外に排出させ、臓器障害を防ぐために不可欠な治療です[3]。デフェラシロクスのような経口薬(飲み薬)や、デフェロキサミンのような注射薬が用いられます。

Q2: 鎌状赤血球症の小児は、どのようなスクリーニングを受けますか?

A: 最も重要なスクリーニングの一つが、脳卒中予防のための「経頭蓋ドップラー(TCD)」検査です[4]。これは超音波で脳の血流速度を測る痛みのない検査で、血流が速くなっている(=血管が狭くなっているサイン)場合は脳卒中リスクが高いと判断し、予防的な定期輸血などが検討されます。また、発作予防のためにハイドロキシウレアという内服薬が早期から導入されることもあります。

Q3: 鎌状赤血球症の患者が発熱した場合、自宅で様子を見ても良いですか?

A: いいえ、絶対にいけません。鎌状赤血球症の患者さん、特に小児は、脾臓の機能が低下しているため、肺炎球菌などによる重篤な敗血症(血液の感染症)を急速に発症するリスクが非常に高いです[5]。38.5℃以上の発熱は「血液内科的救急事態」と考え、夜間休日を問わず、直ちに医療機関を受診し、抗生剤治療などを開始する必要があります[6]。

Q4: 日本の新生児スクリーニングでSCDやサラセミアは見つかりますか?

A: 原則として対象外です。日本の新生児マススクリーニングは、フェニルケトン尿症などの先天性代謝異常症や内分泌疾患が中心です[8]。したがって、ご家族のルーツや家族歴からこれらの疾患のリスクが考えられる場合は、出生後に個別に(選択的に)検査を依頼するか、妊娠前に遺伝カウンセリングを受けることが推奨されます。

Q5: 有機酸代謝異常症は完治しますか?

A: 現時点では、多くの先天性代謝異常症を「完治」させることは困難です。治療の目標は、酵素の働きを補ったり、体内に有害な物質が蓄積しないように厳格な食事療法(特定のタンパク質や脂肪の制限など)を行ったりすることで、代謝危機(急激な体調悪化)を防ぎ、脳や他の臓器への障害を予防することです[10]。早期発見と生涯にわたる治療管理が非常に重要です。

血液疾患の主な症状(倦怠感・息切れ・出血傾向・感染リスク)

前節では、サラセミアや鎌状赤血球症といった、生まれ持った遺伝的な要因による血液疾患について触れました。しかし、血液の病気は遺伝的なものだけではありません。実際には、私たちの生活の中で徐々に進行し、ある日突然、体からの「サイン」として現れるものも非常に多くあります。

多くの場合、そのサインは「最近、疲れやすいだけ」「年のせいかな」「少しぶつけただけだろう」と見過ごされがちな、ありふれた症状として現れます。しかし、これらの症状は、血液という生命維持に不可欠なシステムに異常が起きていることを示す、重要な警告かもしれません。

血液は、酸素を運び、体を守り、出血を止めるという、休むことのない重要な役割を担っています。このセクションでは、そのいずれかの機能が低下したときに現れる、最も代表的な4つの症状——「倦怠感」「息切れ」「出血傾向」「感染リスク」——について、なぜそれらが起こるのか、そしてどのような場合に注意が必要なのかを、深く掘り下げて解説します。

貧血で起こる倦怠感のメカニズム:酸素不足がだるさを生む理由

「だるさ」や「倦怠感」は、おそらく最も一般的でありながら、最も見過ごされやすい症状です。「十分寝ているはずなのに、朝から体が重い」「集中力が続かない」——こうした感覚を、単なる「疲れ」や「ストレス」のせいにしていないでしょうか。もちろん、それらが原因であることも多いですが、血液疾患、特に「貧血」の代表的なサインである可能性も十分にあります。

では、なぜ貧血になるとこれほど強い倦怠感に襲われるのでしょうか。その答えは「酸素」にあります。血液の主成分である赤血球(せっけっきゅう)は、「ヘモグロビン」という赤い色素タンパク質を含んでいます。このヘモグロビンは、肺で酸素と結合し、それを全身の細胞(脳、筋肉、内臓など)に届ける「酸素の運搬トラック」のような役割を担っています。

貧血とは、この「運搬トラック」の数(赤血球数)が減ったり、トラックの積載量(ヘモグロビン濃度)が低下したりする状態を指します。すると、全身の細胞が「酸素不足」という一種の飢餓状態に陥ります。細胞は酸素を使ってエネルギーを生み出すため、酸素が足りなければエネルギーの生産効率が著しく低下します。これが、私たちが「倦怠感」や「易疲労感(疲れやすさ)」として感じるものの正体です。これは「眠気」とは異なり、体を動かそうにもエネルギーそのものが枯渇している感覚に近いものです。英国国民保健サービス(NHS)も、鉄欠乏性貧血の最も一般的な症状として、この疲労感やエネルギー不足を挙げています。

[cite_start]

貧血の原因は様々です。最も多いのは、ヘモグロビンの材料である鉄が不足する「鉄欠乏性貧血」です。特に女性は月経により定期的に鉄を失うため、気づかないうちに貧血が進行していることがあります。こうした鉄分不足のサインには、倦怠感のほか、動悸、頭痛、集中力の低下、顔色不良(蒼白)などが伴います [cite: 1]。

また、鉄分だけでなく、赤血球を作るのに必要なビタミンB12や葉酸が不足することで起こる「巨赤芽球性貧血」もあります。この場合、倦怠感に加えて、手足のしびれや舌の痛みなどを伴うことがあります。巨赤芽球性貧血の症状はゆっくり進行するため、本人が気づきにくいことも特徴です。

重要なのは、倦怠感が長期間続く場合、「気のせい」にしないことです。もし、以前より明らかに疲れやすくなった、顔色が悪いと指摘された、立ちくらみがする、といった症状が重なるなら、それは体が発する酸素不足のSOSかもしれません。貧血対策に役立つ栄養科学について知ることも大切ですが、まずは医療機関でその原因を特定することが第一歩です。

労作時の息切れは要注意:貧血と血液がんでの違い

前述の「酸素不足」は、倦怠感だけでなく、「息切れ(呼吸困難感)」としても現れます。特に「労作時(ろうさくじ)の息切れ」は、貧血の非常に重要なサインです。「労作時」とは、体を動かした時という意味で、例えば「以前は平気だった駅の階段を上るだけで、息が上がってしまう」「同僚と同じペースで歩いているのに、自分だけ息苦しくなる」といった症状がこれにあたります。

なぜ息切れが起こるのでしょうか。体が酸素不足(貧血)になると、体はなんとかしてこの状況を補おうとします。まず、肺はより多くの酸素を取り込もうとして、呼吸の回数を増やします。これが「息切れ」です。同時に、心臓は、酸素の少ない血液を少しでも早く全身に循環させようと、ポンプの回数を増やします。これが「動悸」です。つまり、労作時の息切れや動悸は、全身の細胞に酸素を届けようとする体の必死の努力の表れなのです。

この症状もまた、「体力が落ちただけ」と誤解されがちです。しかし、数週間から数ヶ月の間に急速に悪化している場合は、単なる運動不足ではなく、貧血が進行している可能性を疑うべきです。見逃してはいけない貧血の危険なサインの一つとして、この労作時息切れは常に認識しておく必要があります。

さらに深刻なのは、この息切れが貧血だけでなく、より重篤な血液疾患、例えば「白血病」や「再生不良性貧血」によっても引き起こされるという点です。これらの病気では、血液細胞を生み出す「骨髄(こつずい)」という工場そのものが異常をきたします。骨髄ががん細胞(白血病細胞)に占拠されたり、機能不全(再生不良性貧血)に陥ったりすると、赤血球を正常に作れなくなります。その結果として重度の貧血が起こり、強い倦怠感や息切れを引き起こすのです。

したがって、息切れが「労作時」だけでなく「安静時」(じっとしていても息苦しい)にも現れる場合や、胸の痛みを伴う場合、あるいは失神(気を失う)するような場合は、極めて重度な貧血や心臓への負担を示しており、緊急の対応が必要です。ヘモグロビンの数値が極端に低い可能性があり、速やかに医療機関を受診しなければなりません。

出血傾向の見分け方:点状出血・皮下出血・月経過多のチェック

もし赤血球が「酸素の運搬屋」なら、「血小板(けっしょうばん)」は体の「修理屋」です。血小板は、血管が傷ついたときに真っ先に集まり、傷口を塞いで血を止める(止血)役割を担っています。血液疾患の中には、この血小板の数が極端に減ってしまったり(血小板減少症)、働きが悪くなったりするものがあります。

その結果として現れるのが「出血傾向」です。多くの人がこのサインに気づくきっかけは、「ぶつけた記憶がないのに、脚にあざ(皮下出血)ができている」「歯を磨いただけなのに、歯肉から血が止まりにくい」「鼻血が頻繁に出て、しかもなかなか止まらない」といった経験です。これらは、血小板が正常に機能していないため、日常のささいな衝撃や傷でも出血しやすくなっている証拠です。

特に注意すべきサインが二つあります。一つは「点状出血(てんじょうしゅっけつ)」です。これは、主に足や腕に現れる、赤や紫色の、針で刺したような小さな点々のことです。これは「あざ(紫斑)」とは異なり、押しても色が消えません。点状出血は、毛細血管という非常に細い血管からの微細な出血であり、血小板が著しく減少していることを強く示唆します。免疫の異常によって自らの血小板を破壊してしまう特発性血小板減少性紫斑病(ITP)などでよく見られます。

もう一つは、女性の場合「月経過多」です。経血量が以前より明らかに増えた、昼でも夜用のナプキンが必要、レバーのような大きな血の塊が出る、といった場合、それは単なる婦人科系の問題ではなく、血小板減少症が背景にある可能性も考慮すべきです。

赤血球と同様、血小板も骨髄で作られています。そのため、白血病や再生不良性貧血など、骨髄の異常によっても血小板は急激に減少します。「血が止まりにくい」という症状は、単なる体質の問題ではなく、血液全体の問題である可能性があるのです。特に、黒い便(消化管出血のサイン)や血尿、止まらない出血、激しい頭痛(脳内出血の懸念)がある場合は、命に関わるため直ちに救急受診が必要です。

好中球減少と発熱:38°Cは受診の合図

血液の最後の主要な構成要素は、体を守る「兵士」である白血球(はっけっきゅう)です。白血球にはいくつかの種類がありますが、中でも「好中球(こうちゅうきゅう)」は、体内に侵入してきた細菌やカビ(真菌)を真っ先に見つけて攻撃する、いわば「特殊部隊」のような存在です。

倦怠感や出血とは異なり、「感染しやすい状態」は目に見える症状として現れません。しかし、血液疾患、特に白血病や、あるいはがんの化学療法(抗がん剤治療)などによって骨髄の機能が低下すると、この好中球の数が著しく減少することがあります。これを「好中球減少症」と呼びます。

好中球という「兵士」がいない状態では、体は無防備になります。普段ならまったく問題にならないような、口の中や皮膚にいる常在菌、あるいは環境中のわずかな細菌に対しても抵抗できず、容易に感染症(易感染性)を引き起こします。そして、一度感染症にかかると、それを食い止める力がないため、急速に全身に広がり、重篤な「敗血症」(血液が細菌に感染し、全身の臓器不全を引き起こす状態)に至る危険があります。

では、この目に見えない危険に、どうやって気づけばよいのでしょうか。その唯一にして最大のサインが「発熱」です。通常、発熱は体が病原体と戦っている証拠ですが、好中球が減少している人にとっての発熱は、「体が侵入を許し、今まさに敗北しかけている」という緊急事態のサインです。これを「発熱性好中球減少症(FN)」と呼び、迅速な対応が求められる医学的緊急事態とされています。

米国疾病予防管理センター(CDC)や米国国立がん研究所(NCI)などの国際的なガイドラインでは、がん治療中などで好中球減少が予想される時期(一般に化学療法から7〜14日後)に、体温が38.0°C(100.4°F)以上に達した場合は、時間帯(夜間や休日であっても)に関わらず、直ちに医療機関へ連絡するよう強く推奨しています。

白血病の患者さんや、化学療法を受けている方が「38°C以上の熱」を出した場合、それは「風邪をひいたから様子を見よう」という状況では絶対にありません。「一刻も早い抗生剤の投与が必要かもしれない」というサインとして、ためらわずに主治医に連絡することが命を守る行動となります。白血球減少症と診断された場合は、感染予防のための日常生活の工夫と共に、この「発熱のルール」を家族全員で共有しておくことが極めて重要です。

症状別・受診の目安:いつ血液内科へ?

ここまで、倦怠感(赤血球)、息切れ(赤血球)、出血傾向(血小板)、感染リスク(白血球)という4つの主要な症状を見てきました。これらはすべて、血液細胞の異常という共通の根源から生じている可能性があります。では、これらの症状に気づいたとき、具体的にどう行動すればよいのでしょうか。ここでは「緊急性」と「受診のタイミング」について整理します。

まず、以下の「レッドフラグ(危険な兆候)」が見られる場合は、様子を見ずに直ちに医療機関(時間外であれば救急外来)を受診してください。

- 38.0°C以上の発熱(特に白血病治療中や化学療法後の方)

- 安静にしていても息苦しい、胸が痛い、気を失った(失神)

- 黒い便(タール便)や血便、血尿、止まらない鼻血、激しい頭痛や意識の混濁(脳出血の懸念)

これらの症状は、重篤な感染症、重度の貧血による心不全、あるいは深刻な内臓出血を示している可能性があり、一刻を争います。

次に、上記ほどの緊急性はないものの、数日〜数週間以内に「血液内科」または「内科」の受診を強く推奨するケースです。

-

- [cite_start]

- 数週間にわたり、改善しない倦怠感や疲労感が続いている [cite: 1]

[cite_start]

- 階段の上り下りなど、以前は問題なかった動作で息切れがするようになった [cite: 1]

- ぶつけた記憶のないあざ(皮下出血)や、赤い点状出血が頻繁に現れる

- 歯磨きや鼻をかむ程度で、出血がなかなか止まらないことが増えた

多くの方が迷うのは、「この程度の症状で病院に行っていいのか」という点です。受診の際、医師に症状を効果的に伝えるコツは、「ただの疲れです」と主観的に言うのではなく、「2週間前から、駅の階段を上ると息が切れるようになりました」「記憶のないあざが、今週に入って脚に3つできました」というように、「いつから」「どこに」「どの程度の」症状が出ているかを具体的に伝えることです。

これらの具体的な症状を伝えることで、医師は「血液に問題があるかもしれない」と推測し、次に何を調べるべきかを判断できます。それが、次節で詳しく解説する「血液検査」なのです。ヘマトクリット値やヘモグロビン値、各血球の数を見ることで、あなたの症状の原因がどこにあるのかを探る第一歩が始まります。場合によっては、より詳しく骨髄の状態を調べるために骨髄生検が必要になることもあります。これらの症状は、様々な血液疾患の入り口である可能性を認識し、決して「気のせい」にせず、専門家へ相談する勇気を持ってください。

血液検査の基本(CBC・血液像・フェリチン・凝固検査)

前節では、倦怠感、息切れ、あざができやすいといった、血液疾患が疑われる様々な症状について見てきました。しかし、「自分に当てはまるかもしれない」と感じたとき、次に何をすべきか、どのような検査が行われるのか、大きな不安を感じることでしょう。

医師が診断への第一歩として踏み出すのが、血液検査です。採血という一つの行動から、体の中を流れる数十兆個もの「血球」たちの数、形、働きを調べ、血液という「生命の川」が正常に流れているかを確認します。このセクションでは、診断の根幹をなす最も基本的な血液検査—CBC(全血球計算)、血液像、フェリチン、凝固検査—について、それぞれが何を明らかにするのか、そしてその数値があなたの体とどう結びついているのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。これらの検査は、単なる数字の羅列ではなく、あなたの体が発している重要な「声」を聴き取るための第一歩なのです。

健康診断の「基本」:CBC(全血球計算)とは何か?

CBC(Complete Blood Count:全血球計算)は、血液検査の中で最も基本的かつ重要な検査です。健康診断でも必ず含まれるこの検査は、血液を構成する主要な3つの「細胞」の数を自動分析装置で測定します。これにより、体の基本的な健康状態、特に「貧血」「感染」「出血傾向」という3つの大きな問題を迅速にスクリーニングすることができます。

この検査は、いわば「体の人口調査」のようなものです。兵士(白血球)、酸素運搬車(赤血球)、修理工(血小板)が、それぞれ十分な数だけ存在し、バランス良く機能しているかをチェックします。

- 白血球(WBC):体を守る「兵士」

白血球は、体内に侵入した細菌やウイルスと戦う「免疫」の主役です。基準値(例:3,300~8,600/μL程度)は、いわば「平時の守備隊」の数です。この数値が異常になる時、体は二つの異なる危険に直面しています。一つは、数値が異常に高い場合(例:1万5000/μLなど)、体内で大きな炎症や細菌感染が起こっており、兵士が大量に動員されている状態を示します。もう一つは、数値が異常に低い場合で、これは「白血球減少症」と呼ばれ、守備隊が不足し、感染症にかかりやすく危険な状態(易感染性)を示します。特定の薬剤の副作用や、骨髄そのものの異常が隠れている可能性もあります。

- 赤血球(RBC)とヘモグロビン(Hb):酸素を運ぶ「運搬車」

赤血球は、肺で受け取った酸素を全身の細胞に届ける「酸素の運搬車」です。ヘモグロビン(血色素)は、その赤血球の中に含まれ、酸素と結合するタンパク質です。私たちが「貧血」と呼ぶ状態は、主にこのヘモグロビンの数値(Hb、血色素量)が基準値(例:成人男性 13.7–16.8 g/dL、成人女性 11.6–14.8 g/dL)を下回った状態を指します。ヘモグロビンが少なくなると、全身の細胞が酸素不足に陥ります。これが、前節で触れた「階段を上るだけで息切れがする」「めまいがする」「異様に疲れやすい」といった貧血の典型的な症状の原因です。また、CBCでは赤血球の「大きさ」(MCV)も測定し、貧血の原因を探る手がかりとします(例:MCVが小さい=鉄欠乏性貧血など)。ヘモグロビンの数値は、体の酸素供給能力を直接示す重要な指標です。

- 血小板(PLT):傷を塞ぐ「修理工」

血小板は、血管が破れた時に真っ先に集まり、血を固めて止血する「修理工」の役割を果たします。基準値(例:15.8~34.8万/μL)から外れると、二つの問題が起こります。数値が異常に低い「血小板減少症」では、修理工が足りないため、「ぶつけた覚えがないのに青あざができる」「歯茎から血が出やすい」「鼻血が止まりにくい」といった出血傾向が現れます。逆に数値が異常に高い場合(例:本態性血小板血症など)、修理工が多すぎて必要のない場所で固まってしまい、「血栓」(血の塊)ができやすくなるリスクが高まります。

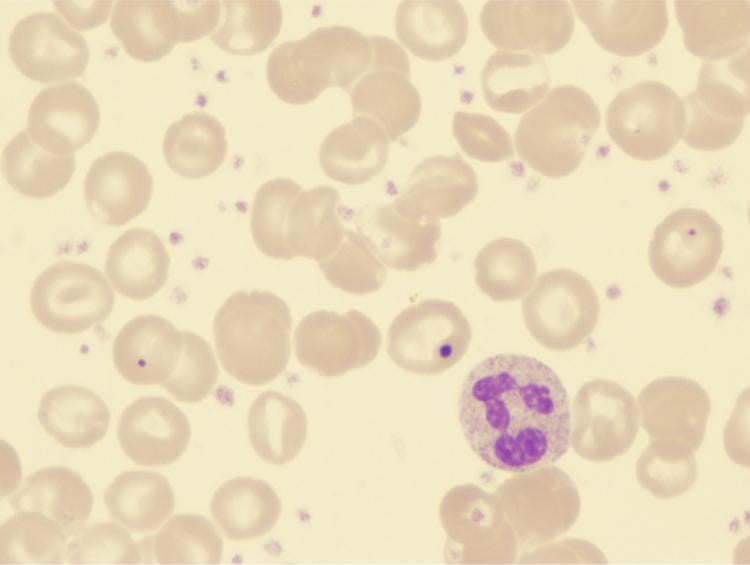

数値の「質」を見る:末梢血液像(血液塗抹)の重要な役割

CBCが「細胞の数」を迅速に数える検査だとしたら、末梢血液像(まっしょうけつえきぞう)、または「血液塗抹(けつえきとまつ)」と呼ばれる検査は、その「細胞の質と形」を専門家の目で直接確認する検査です。

具体的には、採取した血液をスライドガラスに薄く塗り広げ、特殊な染色を施して顕微鏡で観察します。CBCの自動分析装置が「異常かもしれない」という警告(フラグ)を出した場合や、CBCの数値だけでは説明がつかない重い症状がある場合に、この手動の検査が追加されます。

なぜこの「目視」が重要なのでしょうか。それは、機械には見分けがつかない「異常な形の細胞」を見つけることができるからです。

- 異常な細胞の発見:

例えば、白血病などの深刻な血液がんでは、「芽球(がきゅう)」と呼ばれる未熟で異常な細胞が血液中に出現することがあります。また、特定の貧血では赤血球が「鎌(かま)の形」や「標的(まと)の形」になったり、破砕されたりします。これらは自動計数機では「白血球」「赤血球」と一括りにカウントされてしまうかもしれませんが、専門家の目で見れば明らかに異常です。これらの形態異常は、病気の原因を特定する上で決定的な手がかりとなります。

- 偽の数値の補正:

時には、血小板が検査の過程で固まってしまい、機械が「血小板が極端に少ない」と誤ってカウントすることがあります(偽性血小板減少症)。顕微鏡で確認すれば、それは「少ない」のではなく「一箇所に集まっている」だけだと分かり、不要な心配や治療を避けることができます。

このように、血液像はCBCの数値を補完し、診断の精度を飛躍的に高める「職人技」とも言える検査です。もしCBCの数値が正常でも説明のつかない症状が続く場合、より詳細な血液の評価が必要になることもあります。場合によっては、血液の「工場」である骨髄そのものを調べる「骨髄生検」というステップに進むこともあります。

隠れた鉄不足を見抜く:フェリチン検査の「落とし穴」

貧血、特に「だるい」「疲れやすい」といった症状の裏に潜む鉄不足を評価する際、ヘモグロビン(Hb)と並んで非常に重要なのが「フェリチン(Ferritin)」の測定です。

フェリチンとは一体何でしょうか。もしヘモグロビンが「今、酸素運搬に使われている鉄(=財布の中の現金)」だとすれば、フェリチンは「体内に貯蔵されている鉄(=銀行の預金)」です。体は鉄をすぐには捨てず、万が一の出血や鉄分不足に備えて「貯蔵鉄」として肝臓などに蓄えています。フェリチンはこの貯蔵鉄と結合しているタンパク質で、その血中濃度は体内の貯蔵鉄量とよく相関します。

この検査の最大の意義は、ヘモグロビン値がまだ正常範囲内であっても、体内の「貯金」が底をつきかけている「隠れ貧血(潜在性鉄欠乏)」を発見できる点にあります。貧血の症状は出ているのに、健康診断のヘモグロビン値はギリギリ基準値内…。このような場合、フェリチンを測定すると、すでに基準値を大きく下回っている(例:12 ng/mL未満など)ことがよくあります。これは、体が「貯金」を取り崩して必死にヘモグロビンを作っている最終段階であり、早期の鉄分補給が必要なサインです。

しかし、フェリチンの解釈には重大な「落とし穴」があります。それは、フェリチンが「急性期反応性タンパク」でもあるという点です。これは、体内で炎症、感染、肝障害、または悪性腫瘍(がん)などがあると、実際の貯蔵鉄量とは関係なく、数値が「偽高値(見かけ上、高く出ること)」になる性質を意味します。

例えば、鉄欠乏性貧血と慢性的な炎症(例:関節リウマチなど)を合併している場合、実際には鉄が枯渇しているにもかかわらず、炎症によってフェリチン値が上昇し、見かけ上は「正常」や「高値」と表示されることがあるのです。この場合、フェリチン値だけを見て「鉄は足りている」と判断すると、診断を誤る危険があります。そのため、医師はCRP(炎症反応)やトランスフェリン飽和度(TSAT:鉄がどれだけ運搬されているかの割合)といった他の検査と組み合わせて、総合的に体内の鉄の状態を判断します。

「止血」と「血栓」のバランスを見る:凝固検査(PT, APTT, Dダイマー)

私たちの体は、出血した時には適切に血を固め(凝固)、一方で血管の中で不要な血栓ができないように溶かす(線溶)、という絶妙なバランスの上に成り立っています。「あざができやすい」「血が止まりにくい」という症状、あるいは逆に「足が腫れる」「胸が痛い」といった血栓が疑われる症状がある場合、このバランスが崩れていないかを調べるのが「凝固・線溶系検査」です。

PT-INR(プロトロンビン時間)とAPTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

これらは、血液が固まるまでにかかる「時間」を測定する検査です。血液凝固には非常に多くの「凝固因子」が関わっており、それらが連鎖的に働くことで止血が達成されます。PTとAPTTは、その連鎖反応の「経路」を別々に調べるものです。

- PT-INR(プロトロンビン時間):主に「外因系」と呼ばれる経路を調べます。特に、心房細動などで血をサラサラにする薬(抗凝固薬)であるワーファリン(ワルファリン)を飲んでいる方にとっては、薬が効きすぎていないか(出血しやすくなっていないか)、あるいは効き目が足りないか(血栓ができやすいままではないか)を監視するための非常に重要な指標です。INRという国際標準値で管理されます。PT-INRが高い、または低い原因には、薬剤のほか肝機能の低下なども含まれます。

- APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間):主に「内因系」と呼ばれる経路を調べます。手術中や集中治療室などで使われる別の抗凝固薬、ヘパリンの効果測定に用いられるほか、血友病など先天的に凝固因子が不足している病気のスクリーニングにも使われます。APTTが異常に延長する原因を調べることは、出血傾向の診断に不可欠です。

PTとAPTTの両方が延長している場合は、DIC(播種性血管内凝固症候群)のように、凝固因子が体中で異常に消費されている深刻な状態を示すこともあります。

Dダイマー(D-dimer):血栓が「溶けた跡」の証拠

Dダイマーは、これまでの検査とは少し異なり、体内で「血栓(血の塊)が作られ、それが溶かされた(線溶)」ときに生じる「ゴミ」のようなものです。つまり、Dダイマーが血中に多いということは、体のどこかで血栓の形成と溶解が活発に起こっていることを示します。

この検査は特に、足の静脈に血栓ができる「深部静脈血栓症(DVT)」や、その血栓が肺に飛ぶ「肺塞栓症(PE)」(合わせてVTE:静脈血栓塞栓症)を疑う際に強力なツールとなります。しかし、Dダイマーの解釈は非常に重要かつ誤解されやすい「落とし穴」があります。

Dダイマーの重要な原則:「陽性=血栓症」ではない

Dダイマーは、血栓症以外の多くの状態(炎症、感染症、妊娠、手術後、がん、あるいは高齢であること)でも上昇します。したがって、Dダイマーが陽性(高値)であっても、それは「必ず血栓症がある」という証拠にはなりません。

この検査の真価は、「陰性(低値)」だった場合に発揮されます。英国のNICEガイドライン(NG158)など国際的な指針では、臨床的な可能性が低い(Wellsスコアなどで低リスクと判断された)患者において、Dダイマーが陰性であれば、血栓症を安全に「除外できる」(=血栓症ではないと判断できる)としています。Dダイマーは、血栓症を「見つける」ためではなく、「除外する」ための検査なのです。Dダイマー検査の正しい理解は、不要な画像検査(CTなど)を避けるためにも極めて重要です。

これらの凝固・線溶検査は、血栓を溶かす治療の効果判定や、原因不明の出血傾向の診断において、パズルのピースを組み合わせるように解釈されます。

これらの基本的な血液検査の結果を手にすることで、初めて医師は「どこに問題が潜んでいるか」の当たりをつけることができます。数値の異常は、それ自体が病気ではなく、あくまで「体からのサイン」です。次のステップでは、これらのサインをどのように組み合わせて、より正確な「診断」へとつなげていくのか、その流れを見ていきましょう。

血液検査の基本(CBC・血液像・フェリチン・凝固検査)

前節では、倦怠感、息切れ、あざができやすいといった、体に現れる様々な「サイン」について見てきました。しかし、それらの症状が具体的に血液のどの部分の問題から来ているのかを知るには、血液そのものを調べる必要があります。それが「血液検査」です。

健康診断や病院で採血をすると、後日「検査結果」という紙を渡されます。そこにはアルファベットと数字が並び、「基準値」という範囲が示されています。自分の数値がその範囲から少しでも外れていると、「何か重い病気なのではないか」と、途端に不安が押し寄せてくるかもしれません。特に「H」や「L」といったマークがついていると、その不安は一層強くなることでしょう。

しかし、これらの数値は、それ単体で病気を断定するものではありません。それらはあなたの体の中で今何が起こっているのかを教えてくれる「手がかり」であり、パズルの「ピース」のようなものです。このセクションでは、そのパズルを解く上で最も基本的かつ重要なピースとなる検査項目について、一つひとつ、その意味を丁寧に解きほぐしていきます。具体的には、血液の「成分量」を見る**CBC(完全血球計算)**、血液の「質」を見る**血液像**、鉄分の「貯金」を見る**フェリチン**、そして「血を固める力」を見る**凝固検査**に焦点を当てます。これらの検査が何を明らかにし、医師がそこから何を読み取ろうとしているのかを、できるだけ分かりやすく解説します。

CBC(完全血球計算):血液の「成分量」を数える基本検査

CBC(Complete Blood Count:完全血球計算)は、血液検査の基本中の基本であり、人間ドックや健康診断では必ずと言っていいほど含まれている項目です。これは、血液という「液体」の中に浮かんでいる「細胞成分」が、それぞれどれくらいの量あるのかを自動的に測定する検査です。血液を「酸素を運ぶチーム」「体を守るチーム」「傷を塞ぐチーム」の3つのチームに分け、それぞれの「チームの人数」を数えていると想像してみてください。

1. 赤血球系(酸素を運ぶチーム):貧血の指標

このチームの役割は、肺で受け取った酸素を全身の細胞に届け、代わりに二酸化炭素を回収することです。このチームの人数が減ると、全身が「酸欠」状態になり、息切れや倦怠感、めまいといった症状が現れます。これが「貧血」の正体です。

- 赤血球数(RBC):「酸素を運ぶチーム」の総人数です。これが少ないと、赤血球数が少ないこと自体が問題であると同時に、酸素を運ぶ力も弱まっていることを意味します。

- ヘモグロビン(Hb):赤血球という「トラック」に乗っている「酸素を運ぶ荷物(タンパク質)」の量です。赤血球の数が十分でも、このヘモグロビンの数値が低ければ、結局全身に酸素が届きません。貧血の診断において最も重視される数値の一つです。

- ヘマトクリット(Hct):血液全体に占める赤血球の「体積の割合」です。血液の「濃さ」を示していると考えると分かりやすいでしょう。ヘマトクリット値が低い場合は血液が薄い(赤血球が少ない)、つまり貧血が疑われます。

2. 白血球数(WBC):体を守るチーム

白血球は、体外から侵入してきた細菌やウイルスと戦う「防衛チーム」です。この数値の変動は、体が何らかの「戦い」に巻き込まれていることを示します。

- 数値が高い場合:体内のどこかで細菌感染や炎症が起きている可能性が高いです。「敵(細菌)が侵入してきたぞ!」という合図で、防衛チームが大量に動員されている状態です。

- 数値が低い場合:防衛チームの人数が減っているため、感染症にかかりやすい危険な状態(易感染性)を示します。これはウイルス感染症、特定の薬剤の副作用、あるいは骨髄(血液の工場)の機能低下などで起こります。白血球数の異常は、体の防御システムの異常を知らせる重要なサインです。

3. 血小板数(PLT):傷を塞ぐチーム

血小板は、血管が破れた時に真っ先に集まり、血を止める「修理チーム」の役割を果たします。このチームの人数が多すぎても少なすぎても問題が起こります。

- 数値が低い場合(血小板減少症):修理チームが足りないため、血が止まりにくくなります。軽くぶつけただけなのに広範囲にあざ(内出血)ができたり、歯茎から出血しやすくなったりします。血小板減少症は、様々な原因で起こるため、詳しい検査が必要です。

- 数値が高い場合(血小板増加症):修理チームが過剰にいる状態です。必要ないのに血管内で小さな血の塊(血栓)を作ってしまい、血管を詰まらせるリスクが高まります。血小板増加症もまた、骨髄の異常などを示すサインとなります。

血液像(末梢血塗抹):血液の「質」を顕微鏡で見る

CBCが血液細胞の「量(人数)」を数える検査だったのに対し、**血液像(けつえきぞう)**は、血液細胞の「**質(見た目)**」を専門家の目で直接確認する検査です。スライドガラスに血液を薄く塗り、染色して顕微鏡で観察します。

なぜこのような手間のかかる検査が必要なのでしょうか。例えるなら、CBCは「工場に作業員が1000人いる」という「人数」を報告するだけです。しかし、血液像は「その1000人のうち、900人はベテランの大人だが、100人はまだ訓練を受けていない子供(幼若球)だ」「赤血球という作業員が、みな同じ大きさではなく、大小ばらばら(大小不同)で、形もいびつ(形態異常)だ」といった、「質」の問題を明らかにするのです。

特に重要なのは以下の点です:

- 白血球の分類:「防衛チーム」と一口に言っても、細菌と戦う「好中球」、ウイルスと戦う「リンパ球」など、専門部隊に分かれています。血液像では、これらの部隊の「内訳(パーセンテージ)」を調べます。細菌感染なら好中球が増え、ウイルス感染ならリンパ球が増えるなど、戦っている敵の正体を推測できます。

- 幼若細胞の出現:通常、血液中には成熟した「大人の」細胞しかいません。しかし、白血病などの血液のがんでは、骨髄という「工場」から、未熟な「子供の」細胞(芽球)が血液中に漏れ出してきます。血液像は、この危険なサインをいち早く捉えることができます。

- 赤血球の形態異常:CBCでは「貧血」としか分かりませんが、血液像で赤血球の「形」や「大きさ」を見ることで、その原因を推測できます。例えば、小さく色の薄い赤血球が多ければ鉄欠乏性貧血を、異常に大きな赤血球が多ければビタミンB12や葉酸の欠乏を疑います。

CBCで異常なフラグが立った場合や、原因不明の症状が続く場合、血液像による形態学的な確認は、診断への非常に重要なステップとなります。血液像で深刻な異常が見つかれば、次は血液の「工場」である骨髄そのものを調べる骨髄検査へと進むことになります。

フェリチン:体の「貯蔵鉄」を見る指標

「貧血」と聞くと、多くの人が「鉄分不足」を連想するでしょう。ヘモグロビン(酸素を運ぶタンパク質)を作るには鉄が不可欠です。しかし、血液検査の「血清鉄」という項目だけでは、体の鉄分状態を正確に把握することはできません。

なぜなら、血清鉄は「今、血液中を流れている鉄」を示すだけで、食事や日内変動で大きく変わってしまうからです。例えるなら、「今、財布に入っている現金」のようなものです。今、現金が少なくても、銀行にたくさんの預金があるかもしれません。

そこで重要なのが**フェリチン**です。フェリチンは、鉄を貯蔵しておく「金庫」の役割を持つタンパク質です。血清フェリチンの値は、この「金庫」にどれだけ鉄の「**貯金(貯蔵鉄)**」があるかを正確に反映します。フェリチンを測定することは、鉄欠乏性貧血の最も早期かつ正確な診断に不可欠です。

しかし、フェリチンの解釈には一つ大きな「落とし穴」があります。フェリチンは「急性期反応物質」でもあるため、体内で炎症や感染、肝障害などがあると、貯蔵鉄が十分でなくても数値が「偽の」高値を示すことがあるのです。例えば、厚生労働省のeJIM(医療者向け情報)でも、炎症がある場合はフェリチンの基準値の解釈を変える必要があると指摘されています。したがって、フェリチンの値は、CRP(炎症反応の数値)などと組み合わせて慎重に解釈する必要があります。

凝固検査:血を「止める力」と「固まる危険」を見る

私たちの体は、出血すると血を固め(凝固)、必要がなくなればその血栓を溶かす(線溶)、という絶妙なバランスの上で成り立っています。このバランスが崩れると、血が止まらなくなったり(出血傾向)、逆に血管内で血が固まって詰まったり(血栓症)します。凝固検査は、この「血を固める力」が正常に働いているかを調べる検査です。

1. PT-INR と APTT:凝固の「スピード」を測る

PT(プロトロンビン時間)とAPTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)は、血液に特定の試薬を加え、「血が固まるまでの時間(秒数)」を測定する検査です。これらは、凝固に関わる多くの「因子」が正しく連携して働いているかを見る、基本的なスクリーニングです。

- PT-INR:特に、ビタミンKに依存する凝固因子を反映します。血液をサラサラにする薬である「ワーファリン」を服用している患者さんでは、薬が効きすぎていないか(出血しやすくなっていないか)を国際的な基準(INR)で監視するために不可欠な検査です。INRの数値は、肝臓の機能障害(凝固因子を作れなくなる)でも延長します。

- APTT:PTとは別の経路(内因系)の凝固因子を反映します。APTTの延長は、血友病のような先天的な出血性疾患や、別の抗凝固薬(ヘパリン)の使用、あるいは特定の自己免疫疾患(抗リン脂質抗体症候群)などで見られます。

これらの凝固時間が異常に長いということは、それだけ出血しやすい状態にあることを意味します。

2. D-ダイマー:体内に「血栓」がないかを調べる

D-ダイマーは、近年非常に重要視されている検査です。これは、体内で一度作られた血栓が「溶かされた」時に生じる「ゴミ(分解産物)」を測定する検査です。この値が高いということは、体のどこかで血栓が作られ、そして溶かされている、という証拠になります。

特に、足の静脈に血栓ができる「深部静脈血栓症(DVT)」や、その血栓が肺に飛んで詰まる「肺塞栓症(PE)」といった、命に関わる血栓症を疑った際に用いられます。

D-ダイマーの最大の価値は、「陰性的中率が非常に高い」こと、つまり「**D-ダイマーが基準値以下(陰性)であれば、血栓症である可能性は極めて低い**」と言い切れる点にあります。英国のNICEガイドラインなどでは、臨床的な可能性が低い患者において、D-ダイマー陰性を確認することで、不要な画像検査(CTなど)を回避できると推奨されています。D-ダイマーは、血栓症の「除外診断」において非常に強力なツールなのです。

検査結果の「落とし穴」:採血の注意点

検査結果が基準値から外れていた時、それは本当にあなたの体に異常があるからでしょうか。実は、検査結果は「体の状態」だけでなく、「採血の技術」や「検体の取り扱い」によっても影響を受けることがあります。これらを「前分析要因」と呼びます。患者さん自身が知っておくことで、無用な不安を減らせるかもしれない代表的な「落とし穴」を2つ紹介します。

- 凝固検査(青いキャップの採血管):凝固検査に使う採血管には、血液が固まらないようにクエン酸ナトリウムという液体が正確な量だけ入っています。採血量が少なすぎると、この液体との比率が狂ってしまい、「偽の」延長(実際より血が固まりにくい)という結果が出てしまいます。凝固検査で異常が指摘された場合、まず採血量が適切だったかを確認することがあります。

- 偽性血小板減少症:CBC検査に最もよく使われる紫のキャップの採血管(EDTA入り)では、ごく稀に、特定の体質(EDTA依存性)の人の血小板が凝集(ぎょうしゅう)し、塊になってしまうことがあります。自動分析器は、この「塊」を血小板としてカウントできないため、「偽の」血小板減少(実際は正常なのに、極端に低く見える)という結果が出ます。これは、血液像で血小板の塊を顕微鏡で確認したり、別の採血管(クエン酸ナトリウム管など)で再検査したりすることですぐに判明します。血小板が異常に低いと指摘されても、あざや出血傾向が全くない場合は、この可能性も考慮されます。

このように、基本的な血液検査の項目を理解することは、自分の体の状態を知る第一歩です。これらの数値は、医師が次のステップ、すなわち「どの専門家につなぐべきか」「どのような追加検査が必要か」を判断するための重要な羅針盤となります。次のセクションでは、これらの検査結果を踏まえて、どのように診断が進み、専門医(血液内科など)の受診に至るのか、その流れについて詳しく見ていきましょう。

治療法の最前線(薬物療法・輸血・造血幹細胞移植・分子標的療法)

前節で血液疾患の診断と専門医受診までの流れを確認しました。診断が確定すると、次に「どのような治療法があるのか」「自分に最適な治療は何か」という具体的な不安や疑問に直面します。血液疾患の治療は、この10年で劇的に進歩しており、従来の化学療法(抗がん剤治療)だけでなく、より精度の高い多様な選択肢が登場しています。

これらの治療法は、単独で行われることもあれば、複数を組み合わせて(併用療法)行われることもあります。ここでは、現在の日本で中心となっている「薬物療法」「輸血療法」「造血幹細胞移植」、そして最も進歩の著しい「分子標的療法・細胞療法」の4つの柱について、その最前線の情報を詳しく解説します。治療の選択は、病気の種類、進行度、全身状態、そして患者さんご自身の生活設計(ライフプラン)を深く考慮して決定されます。

分子標的薬と免疫療法:化学療法に“足す/置き換える”最前線

血液疾患治療における最大の進歩の一つが、分子標的薬(ぶんしひょうてきやく)と免疫療法の登場です。従来の化学療法が「正常な細胞もがん細胞も区別せず、増殖の速い細胞を攻撃する」アプローチだったのに対し、分子標的薬は「がん細胞だけが持つ特定の目印(分子)だけを狙い撃ちする」治療法です。これにより、正常細胞へのダメージを最小限に抑えつつ、高い治療効果が期待できるようになりました。

例えば、慢性リンパ性白血病(CLL)や特定のリンパ腫では、BTK阻害薬(イブルチニブ、ザヌブルチニブなど)が使われます[6, 15]。これは、がん細胞の増殖シグナル伝達に不可欠な「BTK」というタンパク質の働きをブロックする飲み薬です。また、急性骨髄性白血病(AML)やCLLでは、がん細胞が「死なないようにする」タンパク質(BCL2)を阻害するBCL2阻害薬(ベネトクラクス)が登場し、治療成績を大きく向上させています[5]。

特にベネトクラクス(商品名:ベネクレクスタ)は、他の薬剤(特にCYP3A阻害薬と呼ばれるタイプの薬)との飲み合わせに細心の注意が必要な薬です[5]。併用薬によって血中濃度が大きく変動するため、専門医による厳格な用量調節が求められます。また、治療開始時には「腫瘍崩壊症候群(TLS)」という、がん細胞が一度に壊れることで生じる合併症のリスクがあるため、入院の上で慎重に投与量を増やしていく(用量漸増)必要があります[5]。

急性骨髄性白血病(AML)の一部では、特定の遺伝子変異(FLT3変異など)が見つかることがあります。これに対しては、その変異を直接叩くFLT3阻害薬(ギルテリチニブなど)が開発され、再発・難治性のAML治療の選択肢となっています[16]。このように、血液疾患のタイプを遺伝子レベルで特定し、最適な薬剤を選ぶ「個別化医療」が現実のものとなっています。

さらに、自身の免疫細胞の力を利用する免疫療法も進化しています。抗CD20抗体(リツキシマブなど)や抗CD38抗体(ダラツムマブなど)は、特定の白血球の目印に結合して免疫細胞が攻撃しやすくする薬剤です。これらの新薬は、従来の化学療法と組み合わせて使われることも(例:AML高齢者におけるアザシチジン+ベネトクラクス併用[12, 14])、単独で使われることもあり、骨髄増殖性腫瘍(MPN)のような疾患の治療戦略の幅を大きく広げています。

赤血球・血小板・FFP:最新ガイドラインで読む輸血のトリガー

血液疾患の治療中、特に化学療法や移植の過程では、骨髄の機能が一時的に低下し、自力で十分な血液成分を作れなくなることがあります。この「血液が足りない」状態を補うのが輸血療法です。輸血は単なる「補充」ではなく、エビデンスに基づいた「治療」の一環として、厳格な基準のもとで行われます。

1. 赤血球輸血(貧血の改善)

かつては貧血の数値(ヘモグロビン値)が一定以下になるとすぐ輸血が行われていましたが、現在では「制限輸血(restrictive strategy)」が世界の標準です。日本の最新ガイドライン(2024年改訂)でも、ヘモグロビン値が7.0 g/dLを下回るまでは原則として輸血を推奨せず、患者さんの症状(息切れ、めまい、頻脈など)を重視する方針が明確にされています[1]。貧血の根本的な管理は重要ですが、不要な輸血はアレルギー反応や鉄分の過剰蓄積(ヘモクロマトーシス)のリスクを高めるため、慎重に判断されます[1, 4]。

2. 血小板輸血(出血の予防・治療)

血小板は「血を止める」役割を担います。血小板数が極端に低下すると、脳出血などの重篤な出血リスクが高まるため、予防的な輸血が行われます。日本の最新ガイドライン(2025年改訂)では、この「トリガー(輸血を開始する基準値)」がより明確化されました[2]。

- 安定した状態での予防輸血:血小板数が1万/µL未満が目安。

- 処置・手術前の予防輸血:リスクに応じて基準が異なります。例えば、出血リスクの低い腰椎穿刺(髄液検査)では2万/µL未満で補充、外科手術では5万/µLを維持するのが目安とされています[2]。

- 注意点:免疫性血小板減少症(ITP)や血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)では、輸血された血小板もすぐに壊されてしまうため、原則として予防的な輸血は推奨されません[2]。

3. 新鮮凍結血漿(FFP)輸血

FFPは、血液を固めるための「凝固因子」を補充するために使われます。しかし、現在は特定の凝固因子だけを濃縮した製剤(血友病治療薬など)が開発されているため、FFPの適応は限定的です[3]。出血傾向がある場合でも、まずは原因を特定し、凝固因子濃縮製剤の使用が原則となります。かつて行われていた急性膵炎などへのFFP投与は、現在では推奨されていません[3]。

自家/同種造血幹細胞移植:適応・前処置・支持療法を一気に理解

造血幹細胞移植(HCT)は、大量の化学療法や放射線治療(前処置)によってがん細胞と患者さん自身の骨髄を根絶やしにした後、あらかじめ採取しておいた健康な造血幹細胞(血液の“種”)を点滴で戻す治療法です。骨髄をいわば「リセット」する、最も強力な治療法の一つです。

移植には大きく分けて2種類あります。

- 自家移植(じかいしょく):

あらかじめ自分自身の健康な造血幹細胞を採取・凍結保存しておき、強力な前処置の後にそれを体内に戻す方法です。多発性骨髄腫や一部の悪性リンパ腫など、自身の骨髄にがん細胞が浸潤していない(または除去できる)場合に適応となります。免疫拒絶反応(GVHD)の心配がないのが最大の利点です[19, 20]。 - 同種移植(どうしゅいしょく):

白血球の型(HLA)が適合する健康なドナー(家族や骨髄バンク登録者)から造血幹細胞の提供を受けて移植する方法です。急性白血病、骨髄異形成症候群(MDS)、再生不良性貧血など、患者さん自身の骨髄に異常がある場合に適応となります。この治療の鍵は、ドナー由来の免疫細胞が患者さんの体内に残ったがん細胞を攻撃してくれる効果(GVL効果)にあります。しかし、同時にドナーの免疫細胞が患者さんの正常な臓器を攻撃する「移植片対宿主病(GVHD)」という重い合併症のリスクも伴います。

移植治療の成否は、前処置だけでなく、移植後の「支持療法」にかかっています。骨髄機能が生着(回復)するまでの数週間は、免疫力がゼロに近い状態となるため、徹底した感染予防(無菌室管理、予防的な抗菌薬・抗ウイルス薬の投与)が不可欠です。また、GVHDの管理、栄養管理、そして必要に応じた輸血(放射線照射済みの製剤を使用する)など、集学的なケアが行われます[11, 17]。

CAR-T治療の実際:日本で使える製品と安全性管理

CAR-T(カーティー)細胞療法は「遺伝子改変T細胞療法」とも呼ばれ、患者さん自身の免疫細胞(T細胞)を一度体外に取り出し、がん細胞を特異的に見つけて攻撃できるように遺伝子操作(CARを導入)を施し、大量に増やしてから体内に戻す、という画期的な治療法です。「生きた薬」とも呼ばれ、一度の投与で長期的な効果が期待されます。

2025年現在、日本国内では、B細胞性の急性リンパ性白血病(B-ALL)や特定の悪性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫など)に対して、複数のCAR-T製品(キムリア、イエスカルタ、ブレヤンジなど)が承認されています[7, 8, 9]。これらの治療は、白血球数が異常になるような従来の治療法では効果が得られなかった(難治性)または再発した患者さんにとって、新たな希望となっています。

ただし、CAR-T治療は非常に強力な免疫反応を引き起こすため、特有の副作用に厳重な管理が必要です。主な副作用は以下の2つです。

- サイトカイン放出症候群(CRS):

CAR-T細胞ががん細胞を攻撃する際に、大量の「サイトカイン」という物質が放出され、全身に高熱、倦怠感、筋肉痛、血圧低下、呼吸困難などの強い炎症反応が起きる状態です。インフルエンザの重い症状に似ていますが、時に生命を脅かすため、集中治療室での管理や炎症を抑える薬剤(トシリズマブなど)の投与が必要になることがあります[7, 8, 9]。 - 免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群(ICANS):

CAR-T細胞やサイトカインが脳神経系に影響を及ぼし、意識の混乱、言語障害(言葉が出にくい)、けいれん、眠気などが出現する状態です。多くは一時的ですが、重症化を防ぐための早期発見とステロイド治療などが重要です[7, 8, 9]。

これらの専門的な管理が必要なため、CAR-T治療は、PMDAの「最適使用推進ガイドライン」[7]に基づき、緊急対応(ICU管理など)が可能な体制の整った認定施設でのみ行われます。また、二重特異性抗体(例:ブリナツモマブ)のように、T細胞とがん細胞を“手錠”でつなぐような新しいタイプの免疫療法も登場しており[12]、治療選択肢は日々増え続けています。

副作用とレッドフラグ:いつ受診すべきかを具体例で

これらの高度な治療には、大きな効果が期待できる一方で、注意すべき特有の副作用やリスクが伴います。治療を安全に進める上で最も重要なのは、「どのような時に医療機関に直ちに連絡・受診すべきか」を知っておくことです。これらは「レッドフラグ(危険な兆候)」と呼ばれます。

1. 化学療法中・移植後の発熱(38℃以上)

化学療法や移植の影響で、感染と戦う「好中球」が極端に少なくなる時期(好中球減少症)があります。この時期の発熱は、体が重い感染症と戦っている唯一のサインかもしれません[23]。寒気、倦怠感を伴う場合は特に注意が必要です。「ただの風邪」と考えず、時間帯(夜間・休日でも)を問わず、直ちに指定された医療機関の緊急連絡先に電話してください。これは「発熱性好中球減少症(FN)」と呼ばれ、迅速な抗生剤治療が必要です。

2. 輸血中・輸血直後の急変

輸血の開始直後〜数時間以内に、呼吸が苦しくなる、胸が圧迫される感じがする、発熱、発疹、かゆみ、動悸、酸素飽和度の低下などが見られた場合、すぐにナースコールなどで医療スタッフに知らせてください。これはTACO(輸血関連循環過負荷)やTRALI(輸血関連急性肺障害)、アナフィラキシーといった重篤な輸血副反応の可能性があります[4, 26]。輸血を直ちに中止し、適切な処置を受ける必要があります。

3. CAR-T治療後の高熱や意識の変化

前述のCRS(サイトカイン放出症候群)やICANS(神経毒性)の兆候です。退院後であっても、高熱が続く、ろれつが回らない、混乱している、けいれんを起こした、などの場合は、治療を受けた認定施設に直ちに連絡し、指示を仰いでください[7, 8, 9]。

これらのレッドフラグ以外にも、止まりにくい出血(点状出血の急増や血尿、黒色便)、我慢できないほどの倦怠感、急な息切れなどが現れた場合も、自己判断せず受診・相談することが極めて重要です。

ここまで、薬物療法、輸血、移植、CAR-Tといった最前線の「攻め」と「支え」の治療法を見てきました。しかし、これらの高度な治療を乗り越え、体力を維持・回復させるためには、病院での治療と同じくらい、日々の「体づくり」が重要になります。特に、治療中は食欲不振や味覚の変化も起こりやすく、栄養管理は大きな課題です。

次のセクションでは、これらの治療を支える土台となる「食事と栄養管理」について、特に重要な鉄分、葉酸、ビタミンB12などの役割と摂取の工夫を詳しく見ていきましょう。

食事と栄養管理(鉄・葉酸・ビタミンB12・タンパク質)

前節では、薬物療法や造血幹細胞移植といった血液疾患に対する最新の治療法を見てきました。しかし、どれほど高度な治療を受けても、あるいは治療後の体を支えるにしても、私たちの体を日々作り上げている「栄養」という土台がなければ、その効果は十分に発揮されません。

特に血液疾患において、食事管理は単なる「健康法」ではなく、治療戦略の重要な一部です。血液は骨髄で絶え間なく作られており、そのための「原材料」を確実に、そして効率よく供給し続ける必要があるからです。

このセクションでは、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」やWHO(世界保健機関)の推奨に基づき、健康な血液に不可欠な「4つの柱」—鉄、葉酸、ビタミンB12、そしてタンパク質—について深く掘り下げます。単に「何を食べればよいか」だけでなく、「どう食べれば吸収効率が最大になるか」という実践的な戦略を解説します。

鉄(Fe):造血の最重要ミネラルとその吸収戦略

「貧血」と聞けば、誰もが「鉄分不足」を思い浮かべるでしょう。そして、月経のある女性をはじめ多くの方が、ほうれん草やひじき、レバーなどを意識的に摂ろうと努力されています。しかし、「頑張って食べているのに、検査の数値が思うように改善しない」と感じたことはないでしょうか。

その理由は、あなたの努力不足ではなく、鉄という栄養素が持つ「タイプ(種類)」と「食べ合わせ」の複雑さにあります。鉄の摂取は、単なる足し算ではないのです。

食品に含まれる鉄には、大きく分けて2種類あります。ひとつは「ヘム鉄」で、主にレバーや牛の赤身肉、カツオやマグロといった魚介類など、動物性食品に豊富です。ヘム鉄の最大の強みは、腸からの吸収率が比較的高い(15〜25%程度)ことで、食べた分が効率よく体に取り込まれます。

もうひとつは「非ヘム鉄」で、ほうれん草や小松菜といった野菜、大豆製品、ひじきなどの海藻類、卵に含まれます。これらも重要な鉄の供給源ですが、非ヘム鉄の吸収率はヘム鉄よりも低い(2〜5%程度)という性質があります。しかし、この非ヘム鉄こそが「食べ合わせ」の戦略によって、その吸収率を劇的に変えることができるのです。

戦略1:ビタミンCと組み合わせる(吸収のスイッチを入れる)

非ヘム鉄の吸収率を飛躍的に高める最強のパートナーが「ビタミンC」です。ビタミンCは、非ヘム鉄を体が吸収しやすい形に変える働きがあります。例えば、ほうれん草のおひたしを食べるなら、食後にキウイやイチゴ、柑橘類といった貧血改善に役立つ果物を食べる。あるいは、ブロッコリーやピーマンといったビタミンC豊富な野菜と一緒に調理する。これが、非ヘム鉄を無駄にしないための重要な鍵となります。

戦略2:動物性タンパク質と組み合わせる

肉や魚に含まれる動物性タンパク質も、非ヘム鉄の吸収を助けることがわかっています。肉(ヘム鉄+タンパク質)と野菜(非ヘム鉄+ビタミンC)を組み合わせた食事は、赤血球を増やす方法として非常に合理的です。

戦略3:吸収を妨げるものを避ける(時間差攻撃)

逆に、鉄の吸収を「妨害」する成分も存在します。その代表格が、緑茶や紅茶、コーヒーに含まれる「タンニン」です。食後すぐに濃いお茶やコーヒーを飲む習慣は、せっかく摂った鉄、特に非ヘム鉄が腸で吸収されるのを邪魔してしまいます。貧血の時に避けるべき食品としてこれらが挙げられるのはこのためです。これらを諦める必要はありませんが、「タイミングをずらす」こと、例えば食後1〜2時間経ってから楽しむようにするだけで、鉄の吸収は大きく改善されます。

こうした戦略を知ることが、鉄欠乏性貧血の予防と改善への第一歩となります。

ビタミンB12と葉酸:赤血球を「成熟」させる重要なビタミン群

もし鉄が赤血球の「材料(鉄骨)」であるならば、ビタミンB12と葉酸は、その赤血球を正常な形に「成熟させる(設計図と現場監督)」役割を担っています。いくら鉄が豊富にあっても、この2つのビタミンが不足すると、骨髄は正常な赤血球を作ることができません。

その結果、細胞分裂がうまくいかず、異常に大きくて未熟な赤血球ばかりが作られてしまう「巨赤芽球性貧血」という特殊な貧血を引き起こします。これはビタミン欠乏性貧血の代表的なものです。

葉酸(Folate)

葉酸は、すべての細胞分裂の設計図である「DNA」の合成に不可欠なビタミンです。赤血球が作られる骨髄は、体の中で最も細胞分裂が活発な場所の一つであり、そのため葉酸が大量に消費されます。

葉酸は、その名の通り、ほうれん草やブロッコリー、アスパラガスといった緑の濃い葉野菜や、枝豆、納豆などの豆類、レバーに多く含まれています。ただし、葉酸は水に溶けやすく、熱に弱いという非常にデリケートな性質を持っています。野菜を長時間茹でこぼしたりすると、その多くが失われてしまいます。効率よく摂るには、蒸し野菜やスープ、または短時間の加熱調理が望ましいです。

【特に重要】妊娠と葉酸

葉酸の役割で最も重要視されているのが、妊娠初期の摂取です。WHO(世界保健機関)や日本の厚生労働省は、妊娠を計画している、あるいは妊娠の可能性があるすべての女性に対し、妊娠の少なくとも1ヶ月前(可能なら3ヶ月前)から妊娠12週まで、通常の食事に加えて1日400µg(0.4mg)の葉酸をサプリメントから摂取することを強く推奨しています。これは、赤ちゃんの脳や脊髄の元となる神経管の先天異常(二分脊椎など)のリスクを大幅に低減することが科学的に証明されているためです。この時期の葉酸摂取は、食事だけで必要量を満たすのが難しいため、サプリメントの活用が標準的な医療推奨となっています。自身の状況が気になる場合は、葉酸検査について医師に相談することもできます。

ビタミンB12(コバラミン)

ビタミンB12は葉酸の「相棒」であり、DNA合成を助けるとともに、もう一つ非常に重要な役割を持っています。それは「神経の健康を維持する」ことです。

ビタミンB12欠乏症の最も恐ろしい点は、貧血症状だけでなく、不可逆的(元に戻らない)な神経障害を引き起こす可能性があることです。初期症状は、「手足の先がピリピリとしびれる」「感覚が鈍くなる」「ふらついて歩きにくい」「物忘れがひどくなる」といったものです。時には、貧血の症状(息切れ、だるさ)よりも先に、こうした神経症状が現れることもあり、早期発見が極めて重要です。

【B12の供給源】菜食主義者の必須知識

ここで決定的に重要な事実があります。ビタミンB12は、原則として動物性食品(肉、魚、貝類、卵、乳製品)にしか含まれていません。一般的な植物性食品には含まれていないのです。したがって、動物性食品を一切摂らない厳格な菜食主義者(ヴィーガン)の方は、B12をサプリメントや栄養強化食品(B12が添加されたシリアルなど)から摂取することが必須です。これは健康維持のために譲れない一線であり、米国国立衛生研究所(NIH)なども強く推奨しています。

また、高齢者や胃酸を抑える薬(PPIなど)を長期服用している方、胃を切除した方は、B12の吸収能力自体が低下していることがあります。このようなB12吸収障害による貧血は「悪性貧血」とも呼ばれ、医療的な介入(注射によるB12補充など)が必要となります。

たんぱく質:体の土台と血液の「質」を支える

私たちはタンパク質というと「筋肉をつくるもの」というイメージを強く持ちがちですが、血液にとっても不可欠な「土台」であることを忘れてはなりません。赤血球の中で酸素と結合する「ヘモグロビン」自体が、「ヘム(鉄)」と「グロビン(タンパク質)」からできています。

もしタンパク質の摂取量が不足すると、たとえ鉄分を十分に補給しても、赤血球を新しく作るための「骨組み」が足りない状態になります。これでは健康な血液は作れません。特に、食が細くなりがちな高齢者や、極端なダイエットをしている若い女性は、自覚がないままタンパク質不足に陥り、貧血を悪化させているケースがあります。

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」でも、高齢者のフレイル(虚弱)予防の観点から、十分なタンパク質摂取の重要性が指摘されています(国際的な推奨量(RDA)の目安は体重1kgあたり0.8g/日)。これはプロテイン飲料を飲むということではなく、毎回の食事に「良質なタンパク源」を組み込むことを意味します。例えば、朝食に卵や納豆、昼食に鶏肉、夕食に魚や豆腐、といった具合です。

前述の通り、動物性タンパク質は鉄の吸収を高める効果もあるため、毎食にタンパク源をしっかり確保することは、貧血予防において二重のメリットがあるのです。ただし、腎機能に既存の疾患がある方は、タンパク質の過剰摂取が腎臓への負担となる可能性があるため、適切な量について主治医と相談する必要があります。

特に対策が必要な人々:リスクグループ別栄養戦略

栄養管理の必要性は、すべての人に同じではありません。ライフステージや生活習慣によって、特定の栄養素が不足するリスクは大きく変動します。

- 月経のある女性

毎月の月経血により、定期的に鉄を失っています。このため、鉄の必要量が他のグループに比べて格段に高く、女性の鉄欠乏症は非常に多いのが現状です。ヘモグロビン値は正常でも、体内の鉄貯蔵庫である「フェリチン」が枯渇している「隠れ貧血(潜在性鉄欠乏)」の方も少なくありません。赤身の肉や魚といったヘム鉄と、ビタミンCを組み合わせた食事を日常的に意識することが、健康維持の鍵となります。 - 妊婦・授乳婦

赤ちゃんの成長と母体の血液量増加のために、鉄、葉酸、タンパク質の需要が爆発的に増加する時期です。前述の通り、葉酸400µgのサプリメントは必須です。さらにWHOは、妊娠期間中の鉄(30〜60mg/日)と葉酸の連日補充を推奨しています。食事だけで全てを賄おうとせず、産科医の指導のもと、適切な栄養補助を行うことが母子双方の健康を守ります。 - 高齢者

リスクは「摂取不足」と「吸収不良」の両方です。加齢による胃酸分泌の低下は、ビタミンB12の吸収を妨げます。食欲不振は、タンパク質や鉄の摂取不足に直結します。B12欠乏による神経症状(しびれ、ふらつき)や、タンパク質不足による貧血・サルコペニア(筋力低下)のリスクが最も高いグループであり、周囲の見守りが必要です。 - 厳格な菜食主義者(ヴィーガン)

最大のリスクはビタミンB12の欠乏です。これはサプリメントや強化食品で「必ず」補う必要があります。また、鉄分がすべて非ヘム鉄となるため、ビタミンCとの食べ合わせを徹底するなど、高度な栄養知識が求められます。

このように、食事と栄養管理は、血液の健康状態を左右する非常に精密な科学です。鉄、ビタミンB12、葉酸、タンパク質という原材料を、適切なタイミングで、吸収効率の良い形で体に届けることが、血液疾患の治療を支え、予防する力となります。

そして、この栄養という土台は、赤血球を作るためだけのものではありません。これらの栄養素は、私たちの「免疫システム」を動かすための必須の燃料でもあります。次章では、血液の健康と免疫力の深い関係、特に白血球の異常がもたらす感染リスクと、その具体的な予防策について詳しく見ていきます。

免疫力と感染予防(白血球異常・感染リスクと対策)

前節では、血液疾患と闘う体づくりとしての食事と栄養管理について詳しく見てきました。しかし、いくら栄養を補給しても、体外からの侵入者と戦う「防衛軍」そのものが弱っていては、健康を維持することは困難です。血液疾患における最大の課題の一つ、それが「免疫力の低下」と、それに伴う「感染症のリスク」です。

血液疾患と聞くと、多くの人が貧血(赤血球の問題)や出血傾向(血小板の問題)を想像するかもしれません。しかし、臨床現場で最も迅速かつ緊急の対応を要することが多いのは、実は「白血球」の問題、特に「好中球」の減少による感染リスクです。白血球は、私たちの体を細菌、ウイルス、真菌(カビ)などから守る免疫システムの最前線を担う兵士たちです。この兵士たちが減少すると、体は文字通り「無防備」な状態となり、普段なら何でもないようなわずかな細菌の侵入が、命に関わる重大な事態(敗血症)を引き起こす可能性があるのです。

このセクションでは、血液疾患の治療中や経過観察中の方が、なぜ感染症に弱くなるのか、その「警戒レベル」をどのように判断するのか、そして最も重要な「具体的な予防策」について、日本の実臨床に基づきながら、深く掘り下げて解説します。

白血球の「防衛軍」:なぜ数が減ると危険なのか?

私たちの血液は、酸素を運ぶ「赤血球」、血を止める「血小板」、そして体を守る「白血球」という、それぞれ異なる役割を持つ細胞で構成されています。健康診断などで「白血球数(WBC)」という項目を見たことがあるでしょう。これは、血液中に存在する防衛軍の「総兵力」を示す数値です。

しかし、白血球と一口に言っても、実際には「好中球」「リンパ球」「単球」「好酸球」「好塩基球」といった、それぞれ得意分野を持つ専門部隊で構成されています。中でも、感染防御の主役、特に細菌や真菌に対する「特殊部隊」の役割を果たすのが「好中球(Neutrophil)」です。好中球は全白血球の約50〜70%を占め、体内に細菌が侵入すると真っ先に駆けつけて、それらを貪食(どんしょく:食べて分解すること)します。

血液疾患、特に白血病や再生不良性貧血、あるいは化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療は、骨髄(血液細胞が作られる工場)の機能を強力に抑制します。これにより、白血球、特に好中球の生産がストップしてしまうのです。これが「白血球減少症」または「好中球減少症」と呼ばれる状態です。兵士の数が減れば、当然、防衛力は低下します。

この状態がなぜ危険なのか。それは、敵が「外から来る」だけではないからです。私たちの皮膚、口腔内、そして特に腸管内には、平時は共存している「常在菌」が多数存在します。健康な状態であれば、これらの常在菌は粘膜という「城壁」と、好中球という「兵士」によって、体内に侵入することはありません。しかし、化学療法などで粘膜が荒れ(口内炎や下痢)、さらに好中球が減少すると、この「内なる敵」が城壁を突破し、血流に乗って全身に広がり、日和見感染症(ひよりみかんせんしょう)を引き起こすのです。これが、好中球減少時に最も警戒すべき事態です。

健康診断などで白血球数の異常を指摘された場合、それは体内で何らかの変動が起きているサインです。特に白血球減少症は、その背景にある原因(例えば薬剤性、ウイルス感染、あるいは血液疾患)の精査が必要です。

感染リスクの「警戒レベル」:ANCとは何か?

治療中の患者さんやご家族が、感染リスクを具体的に把握するために、医師が最も重視する数値があります。それが「ANC(Absolute Neutrophil Count:好中球絶対数)」です。単なる白血球総数(WBC)よりも、このANCこそが、現在の「実戦部隊の兵力」を正確に示しています。

ANCは、血液検査の結果(CBC:全血球計算)から計算されます。計算式は「ANC = 白血球数(WBC) × 好中球の割合(%Neutro)」です。例えば、白血球数が2,000/µLで、そのうち好中球が25%だった場合、ANCは 2,000 × 0.25 = 500/µL となります。

このANCの数値によって、感染リスクの「警戒レベル」が明確に層別化されます。国際的な基準として、以下のように分類されるのが一般的です[4, 5]:

- 正常〜軽度減少 (ANC > 1,500/µL): 感染リスクは健常者とほぼ同等です。

- 軽度減少 (ANC 1,000〜1,500/µL): 感染リスクはわずかに上昇しますが、まだ一定の防御力はあります。

- 中等度減少 (ANC 500〜1,000/µL): 感染リスクが明らかに高まります。このレベルから、積極的な感染予防策が必要とされます。

- 重度減少 (ANC < 500/µL): (最重要警戒レベル)重篤な感染症(敗血症など)のリスクが非常に高くなります。この状態を「好中球減少症(Neutropenia)」と呼びます。

- 深刻な減少 (ANC < 100/µL): 「Profound Neutropenia」と呼ばれ、感染防御機能がほぼゼロに近い、極めて危険な状態です。

この警戒レベルは、単に「深さ(数値の低さ)」だけでなく、「持続期間」も掛け合わせて評価されます。ANC < 500/µL の状態が7日間以上続くと予測される場合、リスクはさらに増大します。化学療法(抗がん剤治療)を受けた場合、治療薬が骨髄を抑制するため、投与後7日から14日目頃にこのANCが最も低下する時期、すなわち「ナディア(Nadir:最低値)」を迎えることが多く、この期間が最大の警戒時期となります[2]。

治療中の患者さんは、「今日のWBCはいくつですか?」と聞くだけでなく、「今日のANC(好中球の数)はいくつですか?」「私のナディアはいつ頃の予測ですか?」と主治医に確認することが、ご自身の状態を把握する上で非常に重要です。好中球減少症は、それ自体が病気である場合(例:再生不良性貧血など)と、治療の副作用である場合がありますが、どちらも感染リスク管理は同様に重要です。

日常生活での「防護壁」:在宅でできること

ANCが500/µLを下回るような「最重要警戒レベル」にあるとき、病院は無菌室などで厳重に管理しますが、多くの患者さんは外来治療中や一時退院中に自宅でこの時期を過ごします。ご自宅が「無菌室」でない以上、日常生活のあらゆる場面で「防護壁」を築く意識が不可欠です。これは「神経質になりすぎること」ではなく、「合理的にリスクを回避すること」です。

1. 手指衛生:最強の防衛策

感染予防の基本にして最強の手段は、今も昔も「手指衛生」です。WHO(世界保健機関)も、医療現場だけでなく地域社会(在宅)での手指衛生を強く推奨しています。これは患者さんご本人だけでなく、同居するご家族全員が徹底すべき最重要事項です。

- いつ洗うか:食事の前、調理の前後、トイレの後、外出から帰宅した時、鼻をかんだ後、ペットに触れた後など、こまめに洗いましょう。

- 洗い方:石鹸(液体石鹸が望ましい)と流水を用い、手のひら、手の甲、指の間、爪先、手首まで、最低20秒以上かけて物理的にこすり洗いします。ウイルスと異なり、細菌や真菌はアルコール消毒だけでは不十分な場合もあり、流水による「洗い流し」が非常に重要です。

- ご家族の協力:ご家族が外から持ち込む病原体が、患者さんにとって最大の脅威となり得ます。ご家族も、帰宅時や患者さんのケアの前後には、徹底した手洗いをお願いします。

2. 食品衛生:安全な食事(好中球減少食)

ANCが低い時期は、腸管からの自家感染を防ぐため、食事内容にも特別な配慮が必要です。これを俗に「好中球減少食」や「無菌食」と呼ぶことがありますが、要点は「生もの」と「加熱不十分なもの」を徹底的に避けることです[10]。

- 避けるべき食品の例:

- 刺身、寿司、生卵、生の魚卵(いくら、たらこなど)

- 生野菜(サラダなど)、カットフルーツ(皮をむいていないもの)

- ナチュラルチーズ、ブルーチーズ、ソフトチーズ(加熱殺菌されていないもの)

- 生ハム、スモークサーモン、デリ(総菜屋)の量り売りサラダ

- 低温殺菌されていない牛乳、井戸水、絞りたてのジュース

- 発酵食品(納豆、キムチ、ヨーグルトなど)も、菌の種類や状態によっては主治医の許可が必要な場合があります。

- 推奨される食品:

- 中心部まで十分に加熱調理された肉、魚、野菜。

- 缶詰、レトルトパウチ食品(開封後すぐに食べる)。

- 皮を自分でむく果物(バナナ、みかん、リンゴなど。皮ごと食べるブドウなどは避ける)。

- 高温殺菌(UHT)された牛乳や乳製品。

- 調理時の注意(交差汚染の防止):国立がん研究センターも指摘するように、生肉や生魚を切った包丁やまな板で、そのまま他の食材(特に加熱後に食べるもの)を絶対に切らないでください。調理器具は使用後すぐに洗浄・消毒し、可能なら生もの用と加熱後用で使い分けるのが理想です。

食事制限はストレスになりますが、白血球を増やすとされる特定の食べ物を積極的に摂ることよりも、まずは「危険な菌を取り込まない」という防御的な食事戦略が優先されます。

3. 環境管理と行動制限

ANCが低い時期は、日常生活における「当たり前」を一時的に見直す必要があります[8]。

- 人混みの回避:ナディアの時期は、不必要な外出、特に電車、バス、ショッピングモール、映画館など、換気が不十分で人が密集する場所は厳に避けてください。通院が避けられない場合は、オフピークの時間帯を選び、マスクを着用します。

- マスクと換気:マスクは他人からの飛沫を防ぐために有用です。自宅でも、ご家族が風邪をひいた場合は、患者さん・ご家族双方がマスクをし、部屋を分けて換気を徹底します。

- ペットとの接触:犬や猫の口内や排泄物には細菌が多いため、キスや口移しでの餌やりは厳禁です。排泄物の処理(特に猫のトイレ掃除:トキソプラズマのリスク)は、ご家族にお願いしてください。触れ合った後は、必ず手洗いをします。

- 植物や土:土壌や停滞した水には真菌(アスペルギルスなど)が存在するリスクがあります。ガーデニングや土いじりは厳禁です。室内の観葉植物の世話や、花瓶の水替えもご家族にお願いし、可能ならナディアの時期は寝室から移動させます。

- 口腔ケアと皮膚の保護:口内炎は重大な感染入口となるため、柔らかい歯ブラシと刺激の少ないうがい薬で、毎食後・就寝前のケアを徹底します。皮膚の乾燥はバリア機能の低下を招くため、保湿を心がけます。髭剃りはカミソリを避け、電気シェーバーを使用し、小さな切り傷も作らないよう注意します。

ワクチン戦略:免疫が低いときの「盾」

「免疫力が低いときに、ワクチンを接種しても大丈夫ですか?」これは非常によくある質問であり、答えは「ワクチンの種類による」です。免疫不全状態の患者さんにとって、ワクチンは「諸刃の剣」になり得るため、厳格なルールが存在します。

1. 生ワクチン(Live Vaccines):原則禁忌

生ワクチンは、絶対に接種してはいけません。[11] 生ワクチンとは、病原体(ウイルスや細菌)の毒性を弱めた「生きた」病原体そのものを使用するワクチンです。健康な人であれば、この弱い病原体によって軽い感染反応が起き、強力な免疫が獲得されます。しかし、好中球減少などで免疫機能が著しく低下した人が接種すると、弱毒化されているはずの病原体に体が負けてしまい、ワクチンが原因でその病気を発症してしまう「ワクチン関連疾患」という重篤な事態を招く危険性があります。

- 主な生ワクチン(禁忌):MR(麻疹・風疹混合)、水痘(みずぼうそう)、おたふくかぜ、BCG(結核)、ロタウイルス(経口)、黄熱病など。

- 注意点:患者さんご本人が接種できないのはもちろんですが、同居するご家族が(特にロタウイルスなどの)生ワクチンを接種した際も、その排泄物などにウイルスが含まれる可能性があるため、厳重な手指衛生が求められます。

2. 不活化ワクチン(Inactivated Vaccines):原則推奨

不活化ワクチンは、接種が推奨されます。[8] 不活化ワクチンとは、病原体を殺し、その「死骸」の一部(免疫を作るのに必要な成分)だけを使用したワクチンです。生きていないため、接種によって病気を発症することは絶対にありません。

- 主な不活化ワクチン(推奨):インフルエンザ(毎年)、肺炎球菌(PCV13, PPSV23)、新型コロナウイルス(COVID-19)、B型肝炎、破傷風トキソイドなど。

ただし、大きな問題が二つあります。一つは「接種のタイミング」です。化学療法の直前やナディアの時期に接種しても、免疫システムが抑制されているため、十分な抗体(免疫)が作られない可能性があります。そのため、主治医は、化学療法のサイクルとサイクルの間や、治療開始前、あるいは治療終了後数ヶ月経って免疫が回復した時期を見計らって接種を計画します。

もう一つは、「免疫の持続」です。健常者に比べて抗体が作られにくい、または早く低下してしまう可能性があるため、通常より高用量のワクチンや、追加接種が必要となる場合があります。ワクチン戦略は、骨髄の状態や治療スケジュールと密接に関連するため、必ず血液内科の主治医と相談してください。

発熱性好中球減少症(FN):医療の緊急事態

このセクションで、もし一つだけ覚えて帰っていただきたいことがあるとすれば、それはこの「発熱性好中球減少症(FN:Febrile Neutropenia)」の緊急性です。これは「様子を見てもよい発熱」では断じてありません。

発熱性好中球減少症(FN)とは、「ANC < 500/µL(または1,000/µL以下で低下傾向)の患者が、38.0℃以上の発熱をした状態」と定義されます[4]。好中球という「兵士」がいない状態での発熱は、体がすでに細菌や真菌の侵入を許し、全身で戦いが始まっていること(=敗血症)を意味します。

好中球がいないと、感染の拡大は爆発的なスピードで進みます。数時間のうちに敗血症性ショック(血圧が維持できなくなる危険な状態)に至ることも珍しくありません[18]。そのため、FNは「医療における緊急事態(Medical Emergency)」と位置づけられ、病院到着から「1時間以内」の広域抗菌薬(点滴)開始が国際的な標準治療となっています。

レッドフラグ(緊急受診のサイン):

化学療法中、または血液疾患で治療中の方は、以下の症状が出たら、夜間休日を問わず、「今すぐ」病院に連絡し、受診する必要があります[2]。

- 38.0℃以上の発熱(最も明確なサイン)

- 37.5℃程度でも、悪寒(ガタガタと震える寒気)や倦怠感(立っていられないほどのダルさ)を伴う場合

- 注意:ステロイドを内服中の方は、発熱がマスクされて(熱が上がりにくく)なることがあります。熱が低くても、上記の悪寒や倦怠感が強い場合は、FNと同様に緊急対応が必要です。

- その他、急性の局所症状(激しい喉の痛み、咳と息切れ、排尿時の強い痛み、激しい下痢、中心静脈カテーテル挿入部の発赤や痛み)

緊急時の行動ステップ:

- 体温を測る。(熱がなくても悪寒があれば次に進む)

- 「ためらわずに」病院(主治医または救急外来)に電話する。

- 電話で「(化学療法中/血液疾患)の患者です。今、熱が〇〇度あります(または、強い寒気がします)」と明確に伝える。

- 病院の指示に従い、直ちに受診する。(自分で運転してはいけません)

FNは、敗血症を防ぐための時間との戦いです。特に高齢者の敗血症は症状が非定型的なこともあり、迅速な判断が求められます。「様子を見る」という選択肢は、この場合に限っては存在しないと心に刻んでください。

医療による予防:G-CSFと予防的抗菌薬