この記事の科学的根拠

この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的証拠にのみ基づいています。以下のリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的ガイダンスとの直接的な関連性のみが含まれています。

- 米国眼科学会 (American Academy ofOphthalmology): 翼状片の原因、診断、治療選択肢、特に結膜自家移植術が標準治療であるとの指針に関する記述は、同学会の公開情報に基づいています13。

- P.E.R.F.E.C.T.法に関する研究: Hirst医師によって報告された、極めて低い再発率(0.1%)を達成した先進的な手術法に関する記述は、発表された学術論文に基づいています34。

- 日本国内の臨床データおよび指針: 日本、特に沖縄などの南部地域における高い有病率や、保険適用範囲、手術費用に関する具体的な情報は、日本国内の医療機関や医学会が公表した報告に基づいています121847。

- 再発率に関する比較研究: 手術手技(裸眼強膜法、結膜自家移植術、羊膜移植術など)ごとの再発率に関する統計的比較は、複数の遡及的研究やシステマティックレビューの結果に基づいています202431。

要点まとめ

翼状片の治療と再発予防ガイド

鏡を見るたびに、白目の濁りが黒目の方へ広がっていることに気づき、不安を感じていませんか?「手術が必要なのだろうか」「手術してもまた再発するのではないか」という心配は、翼状片を患う多くの患者様が抱える共通の悩みです。

このガイドでは、翼状片の最新の手術法から回復への道筋までを詳しく解説します。まずは、眼全体の健康状態を把握するために、眼の病気の全体像と治療法を確認しておくことが大切です。

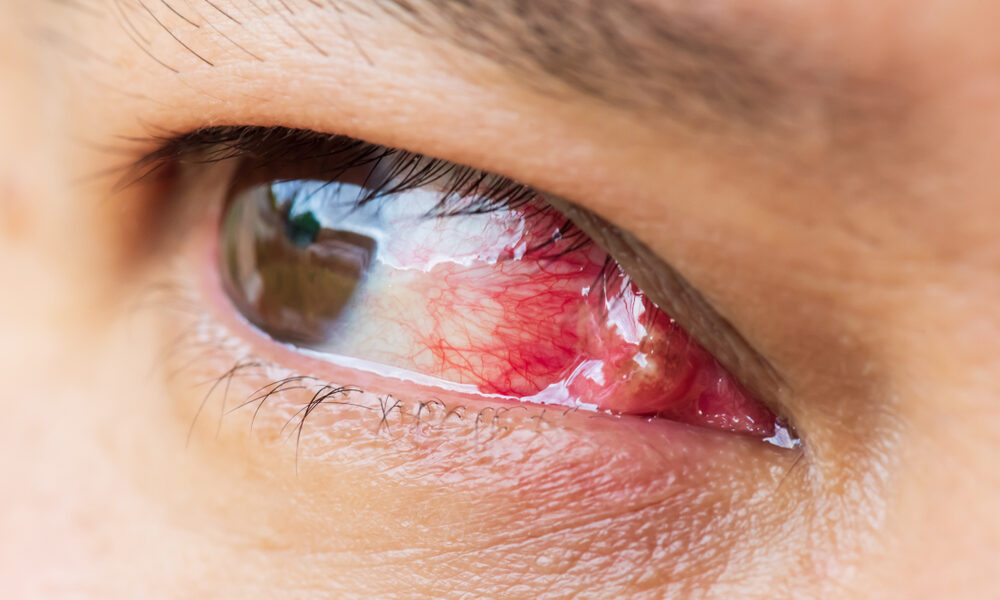

翼状片の初期段階では、痛みはないものの、白目が赤くなる充血が目立つことがあります。もし、片目だけが赤く、痛みがない場合は、充血の背後に隠れた原因を正しく理解し、翼状片の進行サインを見逃さないようにしましょう。

翼状片の最大の原因は紫外線です。手術の成功と再発防止のためには、日頃から紫外線を防ぐことが不可欠です。自分に合ったUVカット眼鏡を正しく選ぶことは、今日からできる最も有効な予防策の一つです。

手術を受けることになった場合、術後のケアが結果を大きく左右します。特に再発を防ぐためには、術後の生活上の注意点とケア方法を事前に知っておくことで、安心して回復期間を過ごすことができます。

自己判断で放置すると、翼状片が瞳孔まで伸びて視力を低下させる恐れがあります。特に若い方や炎症が強い方は進行が早いため、早めの受診が重要です。

適切な時期に手術を行い、正しいケアを続けることで、きれいな瞳を取り戻すことは十分に可能です。まずは専門医に相談し、あなたの目に最適な治療計画を立てましょう。

第1部:翼状片という病態への深い理解

1.1. 病態生理:眼の中で何が起きているのか?

翼状片とは、結膜(白眼を覆う透明な膜)から角膜(眼の前面にある透明な部分)に向かって組織が異常に増殖する状態です4。より具体的には、これは結膜とその下にあるテノン嚢(線維性の層)の異常な増殖であり、現代の手術技術が再発予防のためにこの深層組織の除去を重視している点で重要な詳細です2。この増殖組織は通常、三角形で翼のような形をしているため、日本語では「翼状片(翼の形をした断片)」と呼ばれます4。多くの場合、眼の鼻側から発生します5。

1.2. 原因:なぜ翼状片は発生するのか?

翼状片を引き起こす主な原因は、紫外線(UV)への曝露です。紫外線曝露と翼状片との関連は、最も明確に特定されている危険因子です1。これは、屋外労働者(農家、漁師)や太陽光曝露レベルが高い地域で有病率が高いことを示す強力な疫学的証拠によって裏付けられています7。

この関連性は日本国内で特に顕著であり、沖縄や九州のような南部地域では、国内の他の地域と比較して有病率が著しく高くなっています12。ある報告によれば、南西諸島では40歳以上の成人の約30%が翼状片を有しているとされています18。日本の地域データによって確認された、紫外線曝露と翼状片発症リスクとの間のこの密接かつ用量依存的な関係は、紫外線からの眼の保護を単なる助言から、証拠に基づいた重要な予防および術後戦略へと昇華させました。これは、患者に紫外線防御策(UVA/UVBを99-100%遮断するサングラスの着用、帽子の使用)1について助言することが、単なる健康管理のヒントではなく、手術の成功を確実にするための長期的な治療計画の核心部分であることを意味します。なぜなら、術後の紫外線曝露も再発の危険因子であるためです4。

紫外線の主因に加え、埃や風による慢性的な眼への刺激、ドライアイ(DED)、慢性炎症、長期間のコンタクトレンズ装用なども関連因子として挙げられます9。遺伝的要因も一定の役割を果たしています16。

1.3. 臨床症状と進行:不快感から視力への脅威まで

初期段階では、翼状片は無症状であるか、あるいは充血、異物感(「ゴロゴロする」感じ)、ドライアイといった軽度の症状を引き起こすのみです5。多くの患者は、鏡を見た際に美容的な理由で初めて気づきます12。

翼状片が成長するにつれて、角膜を牽引し、乱視(らんし)を引き起こし、視界がぼやけたり歪んだりする原因となります4。これは外科的介入を検討するための重要な指標です。

治療せずに放置すると、増殖組織は瞳孔(中心視軸)にまで達し、光の通過を直接妨げ、回復不能となる可能性のある著しい視力低下を引き起こします5。患者は通常この段階に至る前に治療を求めるため、完全な失明は稀ですが、放置した場合の最終的な結末です5。

1.4. 診断プロセス

診断は通常、細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)を用いた臨床検査によって簡単に行われます1。角膜の曲率をマッピングする手法である角膜トポグラフィー検査は、引き起こされた乱視の程度を定量化し、手術計画の立案や術後の視力変化の評価に役立つ価値あるツールです2。

1.5. 鑑別診断:それは本当に翼状片か?

- 偽翼状片(ぎよくじょうへん): この状態は見た目が似ていますが、以前に損傷または炎症を起こした角膜部位(例:外傷、潰瘍、化学熱傷)に結膜が癒着することによって生じます。重要な診断上の違いは、偽翼状片の頸部の下にプローブ(探針)を通過させることができる点で、これは真の翼状片では不可能です7。

- 瞼裂斑(けんれつはん): これは結膜上に生じる黄色がかった、わずかに隆起した沈着物であり、角膜には侵入しません。これもまた紫外線曝露と関連しており、正確な関係は未確認ながら、翼状片の前駆状態と見なされることもあります6。

第2部:治療方針と手術のタイミング

2.1. 保存的治療:手術がまだ必要でない場合

小さく、進行しておらず、症状が軽い翼状片については、経過観察が適切です5。症状の緩和は、潤滑性の人工涙液や、炎症期(充血、刺激感)におけるステロイド点眼薬の短期的な使用によって達成できます1。ここで重要な点は、薬物療法は症状を管理するだけであり、翼状片を縮小させたり、その進行を止めたりするものではないということです1。

2.2. 手術の必要性の判断:介入の分岐点

切除手術は、翼状片が以下のような状態を引き起こした場合に適用されます1:

- 視軸近くまで増殖した、または著しい乱視を引き起こしたことによる視力低下。

- 薬物療法に反応しない持続的な刺激感、充血、異物感などの慢性的かつ重度の症状。

- 心理的ストレスを引き起こすほどの著しい美容上の懸念1。

- 稀な進行例における眼球運動の制限。

2.3. タイミングの重要因子:「手術時期のパラドックス」

これは翼状片管理における最も繊細な判断の一つです。特に非常に小さな初期段階の翼状片や若年患者(40~50歳未満)において、早すぎる手術はより高い再発リスクと関連しています5。再発した病変は、元の病変よりも悪性度が高い(進行が早い)ことがよくあります7。逆に、翼状片が非常に大きく成長し、視軸に侵入するまで手術を遅らせると、たとえ切除が成功したとしても、角膜に永久的な瘢痕や混濁が残り、最終的な視力が制限される可能性があります6。

このバランスは、患者にとって混乱を招きかねない状況を生み出します。ある人は美容的な懸念や軽い不快感から即時の手術を望むかもしれませんが、医師は待つことを勧めるかもしれません26。この「手術時期のパラドックス」を理解することは、医師が患者の懸念を軽視しているのではなく、より悪性度の高い再発リスクと、現状の比較的軽微な問題とを慎重に比較検討していることを患者が認識する助けとなります。これにより、患者個人のリスクプロファイルに関するより効果的な話し合いが可能となり、信頼と共同での意思決定が促進されます。

一般的な指針としては、翼状片の先端が角膜に約3mm侵入した時点、または瞳孔縁までの約半分の距離に達した時点12、あるいは角膜の約4分の1を覆った時点9で手術を検討することが推奨されます。これにより、回復不能な変化を引き起こす前に病変を除去しつつ、即時の再発リスクを低減するのに十分な「成熟」を待つという、リスクのバランスが図られます。

第3部:手術術式の徹底分析

3.1. 翼状片手術の進化

現代手術の主な目的は、病変を除去するだけでなく、その再発を防ぐことにもあります。この目的が、単純な切除からより複雑な移植技術への進化を促しました1。

3.2. 主要な手術技術の比較分析

- 裸眼強膜切除術(Bare Sclera Excision):

- 結膜自家移植術(Conjunctival Autograft – CAG) – 標準治療:

- 羊膜移植術(Amniotic Membrane Transplantation – AMT):

明確な概観を提供するため、以下の表で主要な手術方法を比較します。

表1:主要な手術技術の比較分析

| 技術 | 説明 | 再発率(根拠) | 利点 | 欠点 | 主な適応 |

|---|---|---|---|---|---|

| 裸眼強膜切除術 | 翼状片を切除し、強膜を自然治癒させる。 | 24% – 89%24 | 迅速、単純。 | 容認できない高い再発率。 | 推奨されない。 |

| 結膜自家移植術 (CAG) | 翼状片を切除し、同眼の健康な結膜移植片で覆う。 | 5% – 10%1、より低い場合もある。 | 最も低い再発率。 | 手術時間が長く、より複雑。 | 初発および再発翼状片。 |

| 羊膜移植術 (AMT) | 翼状片を切除し、羊膜移植片で覆う。 | CAGより高い3。 | 結膜温存、抗炎症作用。 | CAGより高い再発率。 | 広範な欠損、緑内障患者。 |

3.3. 補助療法:マイトマイシンC(MMC)

MMCは、翼状片の原因となる線維血管組織の再増殖を抑制するために手術中に使用される強力な抗増殖剤(抗がん剤の一種)です5。特に高リスク症例において、再発を減少させるのに有効です3。しかし、その使用は諸刃の剣であり、強膜軟化(眼球壁の菲薄化)や角膜穿孔といった、稀ではあるものの視力を脅かす重篤な合併症と関連しています1。その使用には、慎重な患者選択と外科医の専門的な判断が求められます。

3.4. 移植片の固定方法:縫合糸と生体接着剤

従来の縫合は有効ですが、術後に著しい不快感、異物感、炎症を引き起こす可能性があります4。フィブリン糊は、移植片を所定の位置に「接着」するために使用される生体接着剤です。研究によれば、手術時間、術後の痛み、炎症を大幅に短縮し、さらには再発率を低下させる可能性も示唆されています1。高価であり、血液由来製品であるものの、患者の快適性とより良い結果のために、その使用はますます好まれています1。

第4部:再発との闘い – 危険因子と管理

4.1. 証拠に基づく再発率:現実的な視点

最も重要かつ一般的な合併症は再発です6。再発症例の約97%は、手術後最初の1年以内に発生します2。以下の統計は、適切な手術技術を選択することの重要性を示しています。

表2:手術法別 翼状片再発率の統計的概観

| 手術法 | 報告されている再発率 | 出典 |

|---|---|---|

| 裸眼強膜切除術 | 24% – 89% | 24 |

| 単純結膜閉鎖 | 約14.4% – 60% | 20 |

| 羊膜移植術 (AMT) | 約14.7% – 50% (小規模サンプル) | 20 |

| 結膜自家移植術 (CAG) 縫合あり | 約5% – 10% | 1 |

| 結膜自家移植術 (CAG) フィブリン糊使用 | 約1.3% | 28 |

| P.E.R.F.E.C.T.法 | 0.1%という低さ | 34 |

4.2. 主な再発危険因子:多因子性の問題

- 患者関連因子:

- 手術関連因子:

低い再発率を達成することは、選択された技術(例:CAG)だけに依存するのではなく、適切な技術、経験豊富な外科医による細心の注意を払った実施、そして患者個人の生物学的危険因子の管理という調和のとれた組み合わせに依存します。データはCAGが単純切除よりも優れていることを明確に示しています31。しかし、CAG内でさえ、縫合対接着剤20、移植片のサイズ、テノン嚢の切除16といった変数があります。さらに、厚い翼状片を持つ若年患者16は、本質的に高いリスクを抱えています。このような患者に完璧に実施されたCAG手術でさえ、70歳の患者における同じ手術よりも再発の可能性が高くなります。これが、患者が「名医」26を探し求める理由を説明しています—彼らは無意識のうちに、この判断力と技術の組み合わせを求めているのです。

4.3. 超低再発率を目指す先進的術式コンセプト

Hirst医師によって記述されたP.E.R.F.E.C.T.(Pterygium Extended Removal Followed by Extended Conjunctival Transplant)のような技術は、非常に広範な切除と大きな移植片の使用を含みます。この技術は、大規模な症例シリーズにおいて0.1%(1000例に1例)という驚異的に低い再発率を報告しています234。これは、現在達成可能なものの頂点を示しています。

4.4. 再発翼状片の管理

再手術は、以前の手術による瘢痕のために著しく困難になります6。再発症例に対してはCAGがAMTよりも優れており、補助的なMMCの使用が強く推奨されるというのが専門家の一致した見解です16。

第5部:術後の回復と長期管理

5.1. 手術直後の段階:何を予測すべきか

- 痛み: 最初の2~3日間は、処方された鎮痛剤で管理可能なある程度の痛みや不快感が予想されます37。

- 充血(結膜下出血): 結膜下出血により、眼は非常に赤くなります。これは正常な反応であり、数週間から1ヶ月以上かけて徐々に消失します4。

- 異物感: 特に縫合糸が使用された場合、ゴロゴロとした感覚や砂が入ったような感覚が一般的です。この感覚は、糸が自然に溶けるか、抜糸されるにつれて軽減します4。

- 視力の変化: 手術後に角膜の形状が変化するため、視力が変わることがあります。矯正視力(眼鏡をかけた視力)が悪化することは稀ですが、裸眼視力は一時的に低下することがあります37。

5.2. 詳細な回復スケジュールと生活指導

職場復帰や様々な活動に関する助言(翌日から6ヶ月後まで)は、必ずしも矛盾しているわけではなく、異なる手術哲学や患者の目標を反映しています。迅速な機能回復に焦点を当てる外科医は、患者に早期のオフィスワークを許可するかもしれません。対照的に、再発を最小限に抑えるために非常に広範な切除を行う外科医は、炎症を抑え、完璧な治癒を確保するために、はるかに長い安静期間を勧めるかもしれません。これは、あらゆる活動への迅速な復帰よりも、審美的な結果と長期的な安定性を優先するためです40。したがって、患者は自身の個人的な優先事項について外科医と話し合い、術後計画を合意することが推奨されます。

表3:術後の回復スケジュールと生活指導

| 期間 | 予測される症状 | ケア | 衛生 | 仕事 | 活動 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1日目 / 1週目 | 痛み、著しい充血。 | 夜間は眼帯着用44、点眼4。 | 1週間は洗顔禁止41、首から下のシャワー、慎重に洗髪。 | 1~3日間安静(デスクワーク)40。 | 1週間は飲酒禁止41。 |

| 2~4週目 | 痛みは軽減、充血は薄らぐ、ゴロゴロ感。 | 点眼継続、再診43。 | 慎重に洗顔・洗髪可能。 | 肉体労働/運転は1週間後から可能45。 | 激しい運動は避ける。 |

| 1~3ヶ月目 | 充血はほぼ解消、軽いゴロゴロ感が残る可能性。 | 指示通り点眼継続。 | 通常の生活。 | 接客業は目の赤みのため長めの休養が必要な場合も40。 | スポーツは数週間~数ヶ月避ける41。 |

| 6ヶ月目以降 | 眼は正常に見える。 | 医師の指示に従い点眼中止。 | 通常の生活。 | 完全復帰。 | 完全復帰。 |

5.3. 術後薬の重要な役割

処方された点眼薬(通常はステロイドと抗生物質の組み合わせ)の養生法を厳密に守ることは、炎症を管理し、感染を防ぎ、再発リスクを低減するために不可欠です1。ステロイド点眼薬は数ヶ月間継続することがあります4。

5.4. 長期的な眼の健康:生涯にわたる誓約

長期的に最も重要な行動は、高品質のサングラスと帽子を用いて、生涯にわたり紫外線を防ぐことです。これは、手術した眼の再発を防ぎ、もう一方の眼に新たな翼状片が発生するのを防ぐために極めて重要です1。

第6部:日本の患者様のための実用的な情報

6.1. 手術費用と保険適用

日本では、翼状片手術は公的医療保険の適用対象となります42。これにより、患者の経済的負担は大幅に軽減されます。以下の表は、あらゆる患者が最も懸念する費用に関する明確な見積もりを提供します。

表4:日本における翼状片手術の推定費用(片眼、保険適用後)

| 自己負担割合(負担割合) | 推定費用(片眼) | 出典 |

|---|---|---|

| 1割負担 (10%) | 約4,000円~7,000円 | 47 |

| 2割負担 (20%) | 約8,000円~14,000円 | 47 |

| 3割負担 (30%) | 約12,000円~21,000円 | 47 |

注意:これは手術自体の推定費用です。初診料、検査料、術後の薬剤費は別途請求されます48。

6.2. ロジスティクスの計画:日帰り手術

翼状片手術は、ほぼ常に日帰り手術(日帰り手術)として外来で行われます7。患者は同日中に帰宅します。眼帯のために視力が低下し、処置後に疲労感を感じる可能性があるため、帰宅時に付き添いの人がいることが強く推奨されます25。

6.3. 患者様の声から見る視点

患者様の証言は、翼状片の外観によって引き起こされる相当な心理的負担を明らかにしています。これは自信喪失や絶え間ない自己意識につながります25。成功した手術は、大きな安堵と自信の回復をもたらします25。逆に、困難な回復過程や再発は、大きな失望の原因となり、患者を再手術のために専門家を探し求めるようにさせることがあります25。再発への恐怖は、患者に低い再発率で定評のある外科医を探させる動機となり、これは外科医選択の重要性を強調しています26。

よくある質問

翼状片の手術で失敗することはありますか?

手術後の見た目はどうなりますか?痛みはありますか?

手術の費用はどのくらいかかりますか?

手術後、仕事にはいつ復帰できますか?

結論

翼状片手術における安全で効果的な結果の達成は、三つの柱にかかっています:1)正確な手術のタイミング、2)専門的に実施される標準治療(結膜自家移植術)の選択、そして3)術後ケアと紫外線防御に対する患者様の生涯にわたる誓約です。

この報告書は、ご自身の状態を深く理解し、治療選択肢を評価し、そして眼科医との有意義な対話に参加するために必要な知識を提供します。情報を十分に得た患者様こそが、手術の成功を達成するための最良のパートナーです。

免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。

参考文献

- American Academy of Ophthalmology. Pterygium – Europe [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.aao.org/topic-detail/pterygium-europe

- EyeWiki. Pterygium [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://eyewiki.org/Pterygium

- Kaufman SC, Jacobs DS, Lee WB, Deng SX, Rosenblatt MI, Shtein RM, et al. Options and adjuvants in surgery for pterygium: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2013 Jan;120(1):201-8. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.07.033. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23062647/

- 磯貝眼科クリニック. 翼状片手術について [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://isogaiganka.jp/%E7%BF%BC%E7%8A%B6%E7%89%87%E6%89%8B%E8%A1%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

- あだち眼科. 翼状片の原因や治療方法 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.adachiganka.net/pterygium/

- 新小岩眼科. 翼状片・瞼裂斑 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://shinkoiwaganka.com/%E7%BF%BC%E7%8A%B6%E7%89%87

- 福本眼科クリニック. 翼状片の原因・手術|放置すると…? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.fukumoto-eye-clinic.jp/pterygium/

- 渡部眼科. 翼状片は自然に治る病気?症状や手術について解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.watanabe-eye.net/pterygium/

- よし眼科クリニック. 翼状片の症状や見え方・原因・治療方法 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.yoshi-eye-clinic.com/pterygium/

- 平田眼科. 「瞼裂斑(けんれつはん)」と「翼状片(よくじょうへん)」 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.hirataganka.com/news/%E3%80%8C%E7%9E%BC%E8%A3%82%E6%96%91%EF%BC%88%E3%81%91%E3%82%93%E3%82%8C%E3%81%A4%E3%81%AF%E3%82%93%EF%BC%89%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E7%BF%BC%E7%8A%B6%E7%89%87%EF%BC%88%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%98/

- 日本眼科学会. 翼状片 – 病名から調べる [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=15

- さわだ眼科クリニック. 翼状片について [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.sawada-eye.com/yokujohen.html

- American Academy of Ophthalmology. Novel Unassisted Pterygium Excision Technique [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.aao.org/clinical-video/novel-unassisted-pterygium-excision-technique

- 社会医療法人かりゆし会. 翼状片 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.heartlife.or.jp/asunaro/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/asunaro_No115-web.pdf

- スカイビル眼科. 眼の疾病について 翼状片 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.yokohama-eyeclinic.com/eye_yokujohen

- Hovanesian JA, Starr CE, Varghese BA, et al. Recurrent Pterygium: A Review. Clin Ophthalmol. 2021;15:4459-4473. doi:10.2147/OPTH.S330559. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8772501/

- 済生会. 翼状片 (よくじょうへん)とは [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/pterygium/

- 日本医事新報社. 翼状片[私の治療] [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=16873

- Web医事新報. 翼状片[私の治療] [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22774

- Nagra PK, Goulstine DB, Rubin MR. A Retrospective Study to Compare the Recurrence Rate After Treatment of Pterygium by Conjunctival Autograft, Primary Closure, and Amniotic Membrane Transplantation. Cureus. 2019 Oct 21;11(10):e5953. doi: 10.7759/cureus.5953. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6824190/

- 池袋サンシャイン通り眼科診療所. 753.翼状片とは [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.ikec.jp/mailmag/mailmag-12735/

- 池袋サンシャイン通り眼科診療所. 630. 翼状片とは [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.ikec.jp/mailmag/mailmag-9936/

- Farah GJ, Farah GJ. Surgical Preferences in the Management of Primary Pterygium among Anterior Segment Specialists. Open Ophthalmol J. 2021;15:322-328. doi: 10.2174/1874364102115010322. Available from: https://openophthalmologyjournal.com/VOLUME/15/PAGE/322/PDF/

- American Academy of Ophthalmology. Management of Pterygium [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.aao.org/eyenet/article/management-of-pterygium-2

- 大高功. 翼状片手術を受けた患者さんの声 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: http://www.isao.com/kanjyasan.htm

- maminxx. 眼も紫外線対策を!(翼状片について) [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://maminxx.hatenablog.com/entry/2024/03/27/221749

- ユビー. 翼状片の手術で失敗することはありますか? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/jxxd2hcezm

- Eskandar S, Downie LE, Le H. Primary Pterygium Excision Surgery: Analysis of Risk Factors and Outcomes in a UK Specialist Centre. J Pers Med. 2024;14(5):455. doi: 10.3390/jpm14050455. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11179689/

- 山王台病院眼科. 翼状片手術? 術後の見た目 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.blog.sannoudaiganka.jp/?p=417

- Shahraky K, Almony A, Riaz K. Pterygium. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/

- Lu R, Wang X, Embertson RM, et al. The prevalence and recurrence risk of bare sclera pterygium surgery in the United States. Am J Ophthalmol Case Rep. 2024;34:102008. doi: 10.1016/j.ajoc.2024.102008. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11872286/

- 医書.jp. 瞼球癒着を伴った再発性翼状片 (臨床眼科 51巻11号) [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1410905595

- 医療法人社団 医新会. 結膜手術・翼状片手術|治療と手術 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.ocular.net/treatment/conjunctiva.html

- Hirst LW. Recurrence and complications after 1000 surgeries using pterygium extended removal followed by extended conjunctival transplant. Ophthalmology. 2012 Nov;119(11):2205-10. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.05.026. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22892149/

- 日本医事新報社. 翼状片の最近の治療方法と再発率【マイトマイシンCを使った有茎結膜弁移植術の再発率は3.96%】 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=6753

- Phyathai Hospital. 線維蛋白接着剤を使用した翼状片手術とは何ですか?どのような利点がありますか? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.phyathai.com/ja/article/3550-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89_fibrin_glue_

- 宮田眼科 鹿児島. 翼状片の手術|視力の低下・ダブって見える [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://kagoshima.miyata-med.ne.jp/pterygium/

- 大高功. 翼状片(よくじょうへん)の手術 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: http://www.isao.com/pterygium.htm

- たまプラーザやまぐち眼科ブログ. 3/4(金) 翼状片の術後は痛い [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://ameblo.jp/tamaplaza-yamaguchiganka/entry-12731228800.html

- 垂水駅前たけもと眼科. 翼状片 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://takemoto-ganka.com/%E7%BF%BC%E7%8A%B6%E7%89%87

- 西伊豆眼科クリニック. 翼状片(よくじょうへん)の手術と患者さんの声 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: http://www.nigc.jp/pterygium.htm

- 高田眼科. 翼状片 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://gankenkasui.takada-ganka.com/pterygium/

- オールアバウト. 翼状片に関するよくある質問 Q&A [目の病気] [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://allabout.co.jp/gm/gc/383915/

- 三菱京都病院. 翼状片手術を受けられる方へ [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.mitsubishi-hp.jp/data/media/mitsubishi_hp/page/medical/html/template_R03/Path/K224%EF%BC%BF%E7%BF%BC%E7%8A%B6%E7%89%87.pdf

- 白内障LAB. 手術後すぐに仕事に復帰できますか? [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.hakunaisholab.or.jp/qa/work/

- 山王台病院眼科. 翼状片・結膜のできもの [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.blog.sannoudaiganka.jp/?cat=11

- Medical DOC. 「翼状片の手術費用」はご存知ですか?術後の注意点も解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://medicaldoc.jp/m/qa-m/qa1200/

- 中央眼科グループ. 翼状片 | 白内障手術なら神奈川県内に5医院 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://www.chuoh-eye-clinic.com/eye_disease/pterygium/

- おろく眼科. 翼状片手術 [インターネット]. [引用日: 2025年7月22日]. Available from: https://oroku-ganka.com/%E7%BF%BC%E7%8A%B6%E7%89%87%E6%89%8B%E8%A1%93